Особенности человека модерна и постмодерна

«Ничто не служило нашей цели, кроме систематического употребления неверной терминологии»

Часть 1

Молчаливое состояние человека, блуждавшее в потемках мироздания было услышано и воспринято какое-то время назад или это произойдет в будущем. Но пока голос разума молчит, все бескрайнее любопытство и буйство внутренних красок упирается в вульгарное удовольствие от наркотиков, алкоголя, случайного секса и вкусного ужина.

Величие самосознания заключается в возможности сознавать то, что мы считаем или пытаемся понять с наличествующей приставкой “само-”. Это происходит в разные периоды жизни и опускает человека в кипящее жерло событий, которые вихрем проносят это невзрачное подобие и выталкивают на уровень, где низшее отныне ведет разговор через символику высшего. Это подозрительная ступень предстает в своем обличающем, единоличном и своевременном триумфе, который достигает состояние молчаливого пособничества всему тому, что претендует называться живым. Мелкий шрифт начинает угадываться во всем, что до этого казалось едва заметным: вещи напоминают сложный ребус, а человек открывается безграничной причиной.

В этом ощущении причинности возникает вопрос о природе человека. Возникает настолько быстро и томительно, а главное, по современным меркам, не самым практичным образом, что одним из возможных вариантов является остановка подобного размышления. Но ответ нужен. Ответ позволит понять себя и

Авторы видят, что мир и человека покрывает сомнительная ткань. Теоретики начинают размышлять о цветах и узорах великолепия, в котором пребывает современный человек. Возникает слово кризис. “Множество людей оказываются ввергнутыми в экстремальные условия, чреватые для них моральными деформациями, экзистенциальными катастрофами, страданиями, духовной и физической гибелью. Обнаруживаются три основных типа катастрофических разрушений: 1) цивилизационная катастрофа — распад основных социальных институтов (экономических, правовых, политических и др.), составлявших «костяк», остов всего социального «тела» локальной цивилизации; 2) культурная катастрофа — разрушение основополагающих нормативно-ценностных начал духовного, религиозного, нравственного характера, придававших человеческому общежитию гуманистическую оформленность; 3) антропологическая катастрофа — негативные мутации в самом типе человеческой личности, деформации в психике, мышлении, заставляющие говорить о нисхождении человека на более низкую ступень социокультурного развития. (1) Но нас не должна пугать специфика происходящего, скорее она должна побуждать к состоянию здоровой вовлеченности в себя, окружающий мир и другого человека. К подобным мыслям мы еще вернемся, а пока предоставим изложению естественный ход и сделаем пару шагов назад.

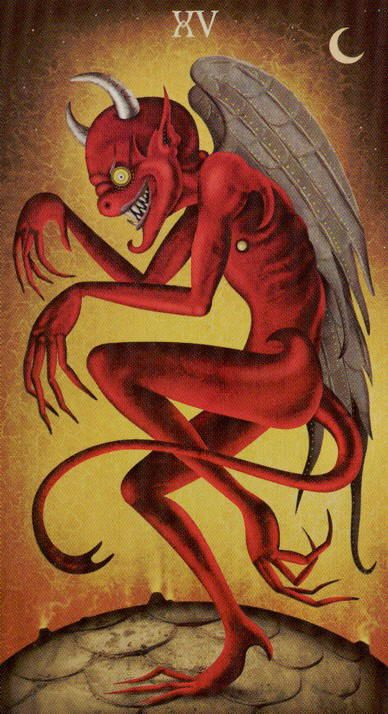

Там мы обнаруживаем культуру модерна: специфичный способ переживать мир и не менее специфичную форму мышления. Символом модерна является дьявол, выступающий в виде масштабных идеологических проектов, огромных возможностей человека и наличием харизматичных личностей, за которыми следуют люди. Дьявол — это искушение. Человек несущий на себе или в себе подобное клеймо безусловно движется уверенно, но не всегда способен понять куда, ибо находится во власти рока. Триумф материи, социального целого и вера в научную картину мира. “Преобразующая деятельность рассматривается здесь как главное предназначение человека. Деятельностно-активный идеал отношения человека к природе распространяется затем и на сферу социальных отношений, которые также начинают рассматриваться в качестве особых объектов, подлежащих активной целенаправленной переделке. С этим связан культ борьбы, революций как локомотивов истории.” (3) Человек ставший обладателем и почитателем силы устремляет свой тяжелый взгляд в сторону неисчерпаемого лона природы — это победа материи в негласном диалоге с духом.

В

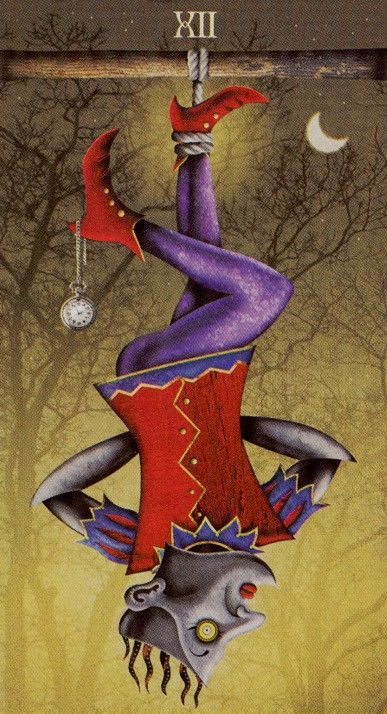

В скорости скрывается агрессивность. Повешенный воплощает в себе инертное движение на уровне ума. Здесь не хватает действий, не хватает дьявольского искушения, и молниеносно вращающаяся сфера оказывается оторванной от материи. Настоящий способ переживания человеком мира видоизменяется достаточно быстро, что очень напоминает шумное с сопровождением разных ароматов, — здесь пахнет сандалом, копотью, грязью, карри, маслом и верностью архаичным традициям, — движение по улицам Индии. Движение настолько быстрое, что центр исчезает и подобному существу остается только с забвением в глазах прокричать: “Центр — это Я!”. В глазах человека небосвод оказывается пустым.

Феномен текучести современности* (З. Бауман) порождает и другое явление. На экранах можно увидеть сериалы, фильмы с сюжетами о расщеплении личности. Общество приветствует множественность, которая стала неотъемлемой частью современного миросозерцания. Подобный расщепленный на множество противоречивых отношений субъект движется от случайного к случайному: информация возникает стихийно и таким же образом формируются внутренние отношения между когнитивными полями. Этот тип произрастает под напором разнородных сообщений, которые зачастую являются разнородными посланиями кумиров. Здесь возникает идентификация с желаемым и последующее расщепление. “Постмодернисты отмечают в своих работах такие характерные процессы этого периода, как размывание институциональных форм, «исчезновение» социального и появление его в новых, ранее не существовавших формах, фрагментарность и индивидуализацию современного общества.” (6)

Это настоящий постмодернистский калейдоскоп. Происходящее требует от человека включения и волевых усилий. Картина оказывается действительно специфичной. Тотальное недоверие к происходящему и ощущение того, что культура является чем-то необязательным. При этом человек чувствует свою уникальность, а значит и готовность предъявлять претензии к окружающему миру. Красота и сложность мышления оказываются разрушенными и ненужными для современного существования, поэтому в обществе постмодерна нет места для взрослых. Каждый стал автором в бесконечном мире виртуального, порождая тем самым искусственное, копии аутентичного.

Повешенный — это символика внешних событий и внутреннего состояния. В постмодерне есть дети, но не более того. Дети нарциссического типа с желаниями противостоять, получать и не брать ответственность на себя. Отсюда возникают проблемы будущего и собственной целостности за которые приходится расплачиваться неврозом. Монета для расплаты во все времена была одной. “ <…> можно предполагать, что западная норма единого, целостного, надситуативного, «трансцендентного» “Self” является в

О характерном для постмодерна сказано и написано многое другими лицами. Для нашего умонастроения важно выявить еще одну грань повествования и закончить изложение приятным, дружественным поклоном, а пока перейдем к следующему.

Часть 2

“Социальный хаос — это всегда распад и гибель большинства созданных людьми социокультурных институтов, и потому он трагичен. В нем, в его вихрях и взрывах погибают те, кто вполне мог бы жить в обстановке порядка и стабильности. Поэтому хаос — это, говоря языком Якоба Бёме, истинное «мучение» материи и духа.” [1]

Совершим некоторый vice versa, где слова неопределённых оттенков начнут указывать на вполне конкретное и в этом конкретном возникнет едва заметное ощущение знакомого, услышанного. Возникли определённые символы, отражающие состояния миросозерцания, но сейчас мы употребляем набор звуков, который в сочетании со смыслом порождает новое в пространстве текста. Вновь рожденное — это словосочетание “общественные практики”. Оно дает возможность говорить не про определенные культурные этапы, а про способы жизни. Здесь же возникает нечто характерное и способное быть замеченным, когда кто-то с яркой вовлеченностью и идеалистической утопичностью начинает рассуждать о единстве, но мы достигаем такой договорённости, которая открывает идею борьбы между разными практиками. Это означает что здесь тесно переплетаются архаика, модерн и постмодерн. Мы знаем, что между ними идет условная борьба и всегда возможно в той или иной форме состояние возвращения к

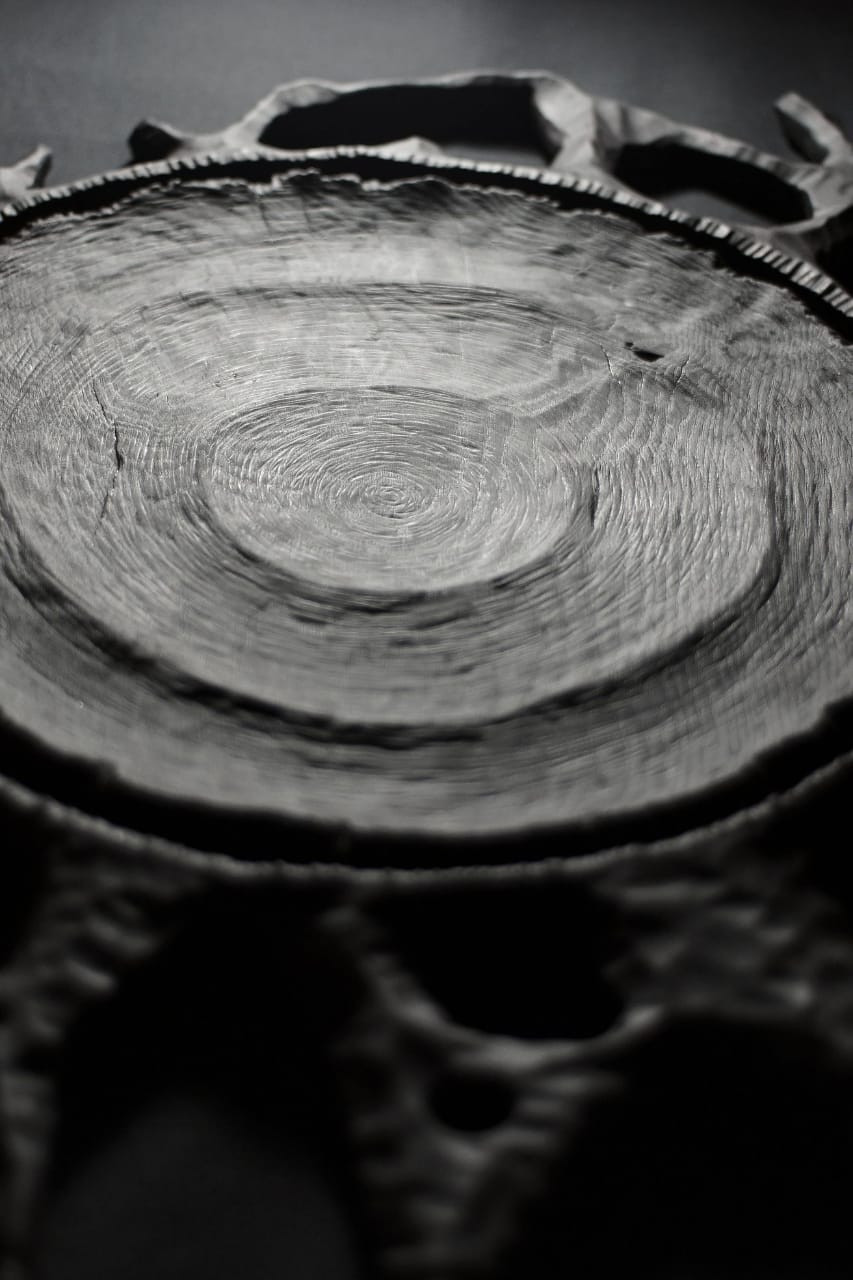

Дзялошинский И. М. употребляет слово менталитет, но с оговоркой, что данное означает неполитические, доидеологические основы сознания, которые принадлежат сфере духа и предстают в форме метапрограмм, конструктов, архетипов и других глубинных образований. Космоцентрический менталитет заключается в идеи единства всего сущего. Символикой подобного являются Бог, Космос, Вселенная. Это стройное единство, наличествующее в восточном миросозерацании и говорящее через призму некоторых западных учений. Одним из основополагающих принципов является: “Все в одном, одно во всем”. Человек подобного менталитета пронизан чувством ответственности, поскольку сознает свое присутствие в целом. Это же можно охарактеризовать страстным желанием быть в величии и грандиозности той купели, о которой говорили в древней Греции и называли ее словом Бытие.

К. Мяло о “совокупности подлинно мировозренческих и творческих принципов” (менталитет) российского крестьянина пишет следующее: «изощренная диалектика космоса, социума и единичной личности, когда, входя в общину (мир), человек через весь объем ее представлений одновременно как бы входил в «правильный» миропорядок. А только через связь с этим порядком он и мог обрести то, что согласно универсальной христианской идее здесь выступало также как высшиее благо — спасение души…Сутью этого мировоззрения была принципиальная космоцентричность, стремление любой новый порядок вещей и любое техническое нововведение приводить в соответствие с моделью идеального равновесия вселенной. Нам нужно было дожить до эпохи глобальных нарушений экологического равновесия и озоновой бреши, дабы понять, что интуиция наших предков, подсказывавшая им идею такого равновесия, была безупречна».**

Но когда мир начинает разбиваться на интересы и сопровождать происходящее волнами насилия

Если силой является идеал собственного существования, тогда это эгоцентрическая общественная практика. Она порождает полную свободу в собственном самовыражении: свободу интеллектуального, эмоционального порядка, но с потерей переживания собственной целостности под легкую колыбель разных страхов и порождением эффекта под названием постмодерн.

На данном этапе я позволю себе интеллектуальную выходку, которая будет состоять в феномене забывчивости прочитанного когда-то и в наблюдении пишущего в состоянии уверенного выражения некоторых идей, но лишь с той оговоркой, что пишущий знает о том, что идеи не принадлежат человеку: в данном случае вполне конкретному и

Я — практикующий психолог, наблюдающий методологический кризис своей любимой науки и бесконечную динамику внутренней организации человеческого устройства, и поэтому возникает феномен данного текста, возникает в такой причудливой форме с предрасположенностью к космоцентрической ментальности, но со знанием принадлежности ко времени постмодернисткого уклада. В своих идеях относительно природы человека я обнаруживаю проявление современных тенденций, но сейчас речь не об этом.

Для кого-то мир оказывается разбитым. Я же чувствую глубокую сопричастность к происходящему, которая с каждым разом раскрывается в новых красках подобно цветку. Никогда не получается знать наверняка, что нас ожидает впереди. На практике приходится сталкиваться с разными явлениями, все они имеют лик человеческого существа, и опыт вынуждает ставить специфичные вопросы. Почему одни люди готовы меняться? Почему кто-то способен видеть и действовать, а

Человек должен вернуться к состоянию ответственности за происходящее. Ядром этого является понимание того, что мир держится на плечах каждого. Человек должен построить подлинный союз с собой и другим: это возможность вернуться к идее об общем социальном пространстве, которое никак нельзя игнорировать. Мы все движемся в одном едином пространстве и нам важна модель нашего общего будущего. Чаша искушения наполненная вульгарным, потребительским и разрушающим существованием должна быть отодвинута в сторону. Должна возникнуть Воля и желание наполнить сосуд подлинным существованием со сложностью мышления, глубиной чувств и незыблемыми основами человеческого бытия.

Примечания.

* “Н. Бауман использует метафору «текучая современность» для описания этой эпохи, в которую вступает человечество. Это переход от сложного структурированного мира, который обременен различной сетью социальных обязательств и условий к миру гибкому, текучему, свободному от различных границ и условий. Происходит отмирание некоторых слов, форм, институций. Это состояние непрерывного перемещения, плавления, перетекания. Начало подвижной стадии, при которой идет построение новой действительности. Человек становится мобильным и не обремененённым длительными обязательствами. Все, что он создает, он может и изменить. Один из главных факторов — близость к источникам неопределенности, а также способность ускользать, отдаляться. “ (https://ru.wikipedia.org/wiki/Бауман,_Зигмунт)

** Мяло К. Оборванная нить // Новый мир. 1988. No 8. С. 253.

Источники:

1. Бачинин В.А. “Человек катастрофы и его влечение к хаосу: онтология и ментальность” // Социальный кризис и социальная катастрофа. / Сборник материалов конференции Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. C.205-210

2. Василюк Ф. Е. “Культурно антропологические условия возможности психотерапевтического опыта”. Культурно-историческая психология. 2007. Том 3.

3. Дзялошинкский И. М. “Философия цифровой цивилизации и трансформация медиакоммуникаций: монография / под редакцией Л.К. Лободенко. Издательский центр ЮУрГУ, 2020. 551 с.

4. Дзялошинский, И.М. “Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты” . Монография / И.М. Дзялошинский.

5. Добровицкий, Лысенко “Природа сознания: Восток — Запад”. Философский журнал 2018. Т. 11. No 2. С. 106–122.

6. Чистякова Ольга Васильевна (2016). Образы человека в культуре модерна и постмодерна. Культурное наследие России, (4), 85-93.

7. Шабанов, Л. В. (2013). Современный взгляд на человека эпохи постмодерна. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология, (2 (22)), 168-176.

8. Янчук В.А. “Психология постмодерна”/ Время как фактор изменений личности. Сборник науч. трудов / Под ред. А.Б. Брушлинского и В.А. Поликарпова. — Мн: ЕГУ, 2003. с. 175-201

9. https://www.youtube.com/watch?v=gkKDMT2vFzk История постомдернизма (рассказывает Иосиф Дзялошинский)