Вспоминая Сальвадора Дали из нынешней гниющей дали. Интервью с Александром Бренером

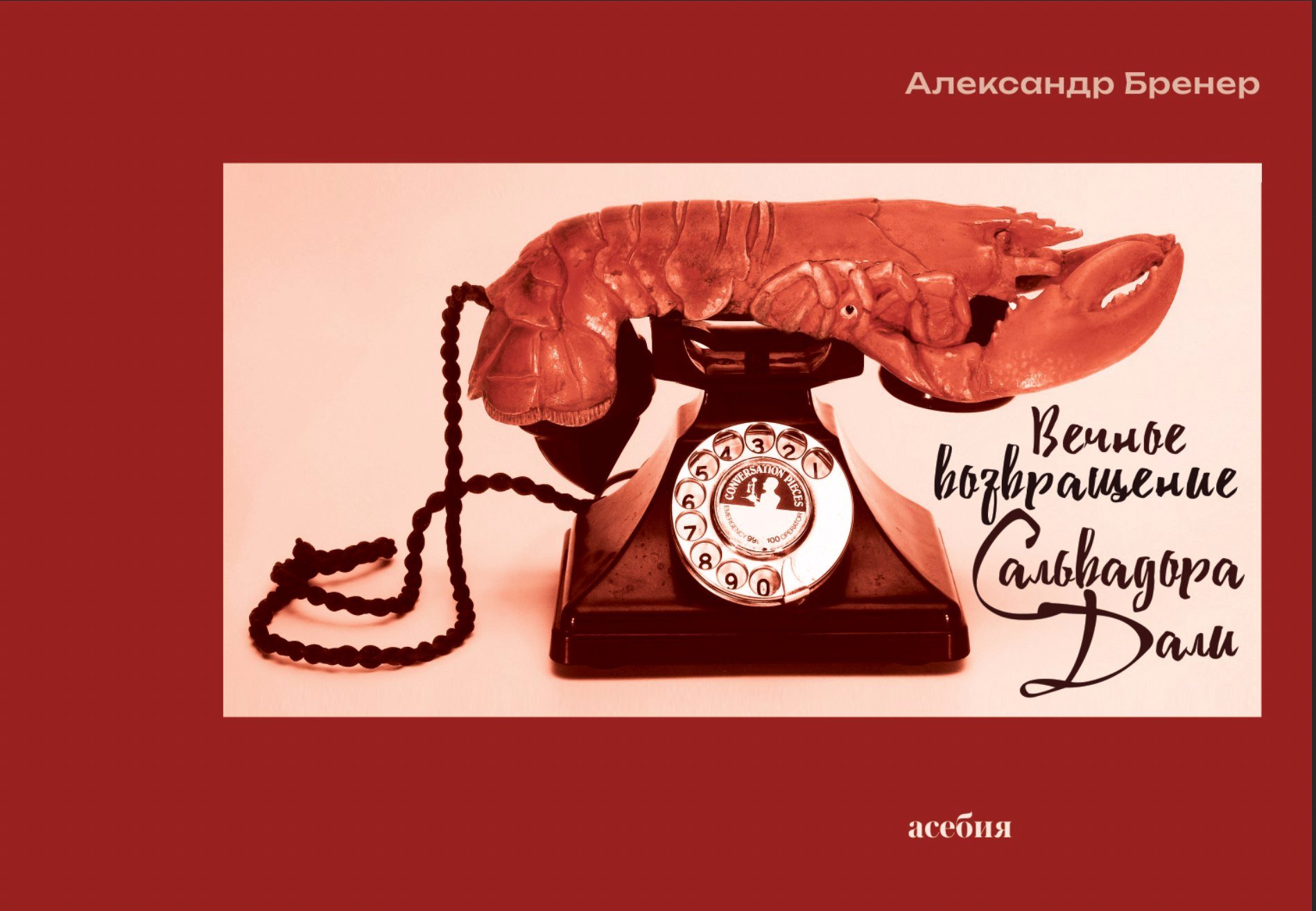

В июне в издательстве «Асебия» выйдет уже вторая за этот год книга Александра Бренера. После импульсивно-ювенильного исследования о Пьере Клоссовски эхоист, рэпер и рассказчик баек (Бренер называет себя именно так, не желая иметь ничего общего с позорным статусом «писателя») обращается к фигуре известного сюрреалиста. «Вечное возвращение Сальвадора Дали» — не опус о художнике, а гнига-вандализм, гнига-иконоклазм, гнига-повреждение, направленная на немедленное осквернение творчества испанского миллионера и предателя. Публикуем беседу Александра Бренера с редактором издательства «Асебия» Денисом Куреновым.

Если бы меня попросили угадать, о каком сюрреалисте ты пишешь книгу, то я бы, наверное, подумал о Бенжамене Пере — бескомпромиссном хулигане, яростно сокрушавшем все святыни; или об Эрнесте Генгенбахе, ушедшем из монастыря в бордель и объявившим себя «сатанинским Папой»; или о Жизель Прассинос, чьи юношеские стихи потрясали Бретона, от которого она потом гневно отреклась, не захотев быть «диковинным зверьком»; или в конце концов о самом Андре Бретоне, этом дуче сюрреализма, который сочетал в себя диктаторские замашки с искренним и страстным поиском свободы и конвульсивной красоты.

Но ты написал книгу о Дали, — об Avida Dollars, который, казалось бы, растоптал все идеалы сюрреалистического движения, променял свободу на тесноту клетки коммерческого успеха и в итоге оказался распят на кресте массовой культуре (чему, впрочем, сам он был весьма рад). Почему ты сейчас решил писать книгу именно о нём?

Я написал о Сальвадоре Дали, потому что вдруг вспомнил о нём, и это воспоминание овладело мной. Воспоминание — это прежде всего аффект, а не рефлексия; вспышка, а не тление. Вспоминать что-либо или кого-либо — значит прийти в душевное движение, повергающее в ужас или восторг и заставляющее немедленно, безотлагательно действовать или застыть как столп. Вспоминать Иисуса Христа — что это, как это? Франциск Ассизский просто и чётко ответил на этот вопрос. Вспоминать Луция Корнелия Суллу — как это вообще может быть? На этот вопрос ответила Симона Вейль: молодой Адольф Гитлер прочитал третьесортную книжку о римском диктаторе и почувствовал вкус к величию. Ну, а вспоминать Сальвадора Дали из сегодняшнего дня, наполненного гулом мировой войны, окриками власти, брехнёй масс-медиа и конфузом со всех сторон — для чего это, как это? А так: его знаменитая картина «Мягкая конструкция с варёными бобами. Предчувствие гражданской войны» (1936) поразила меня в юности, когда я впервые увидел её в книжке Михаила Лифшица «Кризис безобразия». И эта картина поражает меня до сих пор, потому что она — самое адекватное свидетельство (воспоминание) о нынешней мировой ситуации. Пусть долгоногие модели на миланских и парижских подиумах дефилируют в дизайнерском тряпье, но настоящая человеческая плоть запечатлена на этом холсте Дали — и она отнюдь не вызывает эрекцию. Распад и гниение, активная дезинтеграция, торжествующее повреждение, разъединение, декомпозиция и расчленение: сегодняшнее население Земли оказалось в таком вот дерьме, которое не снилось даже Гелиогабалу, пытавшемуся спастись от императорской гвардии в сточной канаве, до краёв наполненной экскрементами.

Сальвадор Дали — самый сообразный нашему времени творец, провидец, мошенник, фуфлогон, телефонист, заплетатель мозгов, обольститель, лгун, шарлатан, гений, мазила, паяц, свидетель, надувало, пачкун. Он — художник, одновременно приковывающий внимание к самому страшному, что постигло нас, и отвлекающий от этого страшного. Он — инфантильный старик-болтунец, копавшийся в собственном говне и узревший в нём всеобщую судьбу. Поэтому его стоит вспоминать, поэтому он невольно приходит на ум в эти окаянные дни. Предчувствие гражданской войны — это ведь уже далеко не кунштюк сюрреалиста-двурушника, а факт, нависающий над всеми людьми как самый реальный вымысел. А когда вымысел становится единственной реальностью, он даёт человеку уверенность, но лишает надежды — раз и навсегда.

В книге ты тоже упоминаешь говно Дали и пишешь, что оно выглядело точь-в-точь как упоминаемая тобой картина «Мягкая конструкция с варёными бобами. Предчувствие гражданской войны». А чем пахло говно Дали?

Относительно запаха его говна у меня есть особое воспоминание. Когда-то я был в Фигейрасе, в так называемом театре-музее Дали. Это довольно курьёзная институция, напоминающая луна-парк или балаган с элементами лабиринта, и она набита картинами, рисунками, фотографиями, ювелирными изделиями и художественными объектами Дали и его приспешников. В тот день музей полнился туристами — английскими и голландскими стариками и старухами, которых водил гид с очень громким голосом. Старухи крепко пахли духами и другой косметикой, старики — одеколонами, а сам музей — то ли сортиром, то ли дезинфекцией. Словом, там было неимоверно шумно, пахуче и суетно. Но мне всё же удалось найти одну крошечную полутёмную комнатку, где пахло пылью и никого не было. И там на стене висела маленькая картина Дали — «Корзинка с хлебом», написанная в роковом 1945 году. Как известно, Дали фетишизировал хлеб, это один из главных мотивов его живописи, и сам этот театр-музей декорирован скульптурными изображениями громадных хлебов. Но «Корзинка с хлебом» была особенной — незатейливой, лаконичной и молитвенной. На ней из тёмного, беспросветного фона выступал фрагмент простого крестьянского стола, на краю этого стола помещалась буколическая плетёная корзинка, и в этой корзинке лежал надломленный крестьянский хлеб. Он был залит каким-то нездешним светом, исходящим ниоткуда, из метафизического пространства, из потусторонности. Или, возможно, сам хлеб испускал тёплый, солнечный свет, и корзинка плыла в его струении. Этот хлеб в круглой корзинке представлял из себя не ещё один натюрморт, заставляющий вспомнить Сурбарана и Веласкеса, а кусок живой плоти в световом нимбе, в божественном сиянии. То есть это было настоящее, нешуточное произведение. И мне, как это часто со мной случается, захотелось прикоснуться к этому холсту, чтобы ощутить его вполне, основательно. Но вместо того, чтобы пощупать его рукой, я близко-близко к нему придвинулся и лизнул — тронул языком этот сияющий хлеб. Можно сказать, я его поцеловал. И, целуя, я ощутил его запах, его аромат, его дух. Он пах так, как пахнет настоящий хлеб, только запах был очень далёкий, слабый, испаряющийся — из иного мира, из замогильности. Ван Гог говорил, что масляная краска иногда пахнет хлебом — и это поистине так. А ещё этот хлеб был солоноват на вкус.

Вот тогда-то я и понял, что в свои лучшие моменты Сальвадор Дали мог быть невероятным, грандиозным художником, и его говно пахло как хлеб насущный — как нектар и амброзия.

Ты говоришь, что Сальвадор Дали мог быть невероятным и грандиозным художником в свои лучшие моменты. А возможны ли для художников эти лучшие моменты сегодня? Или есть только одна дорога — становление пресловутым Avida Dollars, чьё говно никогда не будет пахнуть нектаром и амброзией. И Сальвадор Дали своей судьбой всё это невольно предсказал.

Современные художники имеют очень короткую художественную память — и это их наибольший провал. Источниками их памяти является критическая индустрия и кураторская машинерия. Лишь очень немногие из них пытаются вглядеться в глубины истории и найти там для себя ориентир, путеводную звезду. Лишь очень немногие смотрят ввысь и в темь. Современные художники — это прирученная властью социальная группа, обречённая на коллективную артистическую близорукость и ограниченность памяти. А сила Сальвадора Дали заключается как раз в глубине его сингулярной тревожной памяти и в неудобстве его сингулярного взвинченного ви́дения.

Дело в том, что Дали вёл себя в реальной жизни как клоун именно потому, что ему был чужд реальный, всамделишный мир. Да, конечно, он научился делать громадные деньги и показал, что без коммерческого и медийного успеха как бы и нет современного художника. Но он показал это в пародийном ключе. Он юродствовал, он паясничал, он кривлялся, он кобенился. А на самом деле он чувствовал себя одиноким и чужим в этом капиталистическом безобразии. Поэтому и юродствовал. В своём искусстве он показывал: всё вокруг — пустыня, обманка, соблазн, дебош и безобразие. И движется к ещё большему безобразию. Поэтому он и начал поносить модернизм, который во всём этом участвовал, и пожелал быть не с современниками, а с великими мертвецами: с Веласкесом, с Леонардо, с Рафаэлем, с Микеланджело. Ему хотелось мистерии, ему хотелось таинства. Он понимал, что искусство в его высших образцах и есть таинство. Но он знал, что его живопись не дотягивает до этих образцов — и продолжал паясничать. Его память подводила его — или, иными словами, мертвецы отвергали его. Он любил изображать телефон: с помощью этого технического средства он хотел связаться с великими покойниками, но они не отвечали на его звонки. Он знал, что может производить лишь подделки под классическую живопись. Поэтому он изловчился и начал делать псевдокибернетический поп-арт, как до этого делал псевдопсихоаналитический сюрреализм. Всё это было комедией, но комедия правдивее трагедии, как сказал Хосе Бергамин, посетив Москву в 1937 году.

Одно из известных высказываний Дали: «Сюрреализм — это я». Как, по-твоему, действительно ли он в своем юродствовании являлся выражением духа сюрреализма? И что ты думаешь об уже упоминавшемся в нашем разговоре Андре Бретоне, который сначала дал Дали «путевку в жизнь», а через пару десятилетий называл «жалким торгашом»?

Существует один безотказный метод суждения о культурных феноменах, в том числе о сюрреализме и отдельных его представителях. Это — «слабый мессианизм» Вальтера Беньямина. Согласно этому методу в каждом культурном явлении необходимо выявлять его освободительный потенциал, его способность (скрытую интенцию) разрыва с нормами и законами аппаратов власти, контроля и принуждения. Опираясь на этот метод, можно спросить себя: где истинный «дух сюрреализма»? И был ли он вообще у Дали? Где тот порыв к свободе, о котором размышлял Бретон в своих лучших сочинениях? Где та Психея, у которой крылья растут и внутри, и вовне? Где тот сюрреалистический монстр или божественный перверт, который порывает с миром холопов и господ?

Ответ очевиден: истинный «дух сюрреализма» можно обнаружить в сокровенных образах Дали, поскольку он был прежде всего живописцем, формовщиком образов. Но какой это сокровенный образ, какой зрак? Нашёл ли его Сальвадор Дали?

Если мы закроем глаза и представим себе некий суммарный образ всего творчества Дали, то им окажется сумеречная пещера в пустыне или причудливый грот в апокалиптической пустоши или развалина в нигде. В этом гроте-развалине обитают тени нимф и фантазмических тварей вроде горящих жирафов и тонконогих слонов. Но ведь пещера, грот — это и есть архетипическое обиталище Духа ещё со времён Платона и даже раньше — с наскальных изображений Ласко! Дух живёт в пещере, вечно взывая к свободе и вечно томясь в её отсутствии. Дали это понимал.

Что касается разборок Бретона и Дали, то Бретон несомненно прав: Дали шкурничал. А Бретон властвовал. Но стоит вспомнить и позднюю похвалу Бунюэля, отдавшего должное не только живописи Дали, но и его литературным опусам. Дали нашёл свой образ, но потерял себя.

Раз уж ты вспомнил Бунюэля, давай поговорим о кино, в книге ты этой темы не касаешься. Чем для Дали был кинематограф? Помимо «Андалузского пса» и небольшого фрагмента «Золотого века», сделанных совместно с Бунюэлем, я сразу вспоминаю его идею «самого коммерческого фильма в истории кино», озвученную в дневниках. Он там даже делится деталями сюжета, в котором сотня испанских цыган расчленяют слона на улицах Мадрида, а Маркс, Ницше, Фрейд и Людовик Баварский распевают на берегу озера свои тексты на музыку Бизе.

Дали понимал кино в полном соответствии с известным высказыванием Мандельштама в «Разговоре о Данте»: «Между тем современное кино с его метаморфозой ленточного глиста оборачивается злейшей пародией на орудийность поэтической речи, потому что кадры движутся в нём без борьбы и только сменяют друг друга».

Тут два узловых слова: пародия и метаморфоза. Метаморфоза рулит сюрреалистической субмариной, а пародия заставляет её взвиться в звёздное небо. Пародия и метаморфоза — ключи к творчеству Дали, сердцевина его параноидально-критического универсума. Пародия и метаморфоза — наилучший способ избежать взрослой жизни и вернуться в рай детства, о котором всегда тосковал Дали. Но затем, когда он ленточным глистом извернулся и во всеуслышание повторил все свои детские считалки и рифмы, то вдруг обнаружил, что стал не ребёнком и даже не взрослым, а сенильным стариком. Такое же действие оказывает иногда и кино — когда работает в ритме Голливуда, а не в пульсации Брессона или Феллини.

Чтобы лучше понять коренную связь Дали и кинематографа, нужно всмотреться в его иллюстрации — к «Алисе в Стране чудес», к «Дон Кихоту», к Библии, к «Опытам» Монтеня. Он был великолепным иллюстратором, учеником великого Гранвиля, и у него многому научился Павел Пепперштейн — отголосок великих иллюстраторов прошлого. Иллюстрации Дали — раскованный поток ювенильного автоэротизма, льющийся наподобие горной речки, в которую впадают нефтяной трубопровод и канализационная канава. Кино Дали — это, говоря его собственным языком, «геополитический ребёнок, наблюдающий за рождением нового человека», так и не родившегося. Или «содомское самоудовлетворение невинной девы», которая не находит удовлетворения.

Кино Дали анимационно-мультяшно (он любил Диснея) и являет собой неустанное оживление паукообразного слона, расчленённого цыганами, чтобы они вечно продолжали охоту на этого ложно-геральдического зверя на улицах франкистского Мадрида, превращённого в бескрайний пустырь.

Мы в нашем разговоре ещё не касались Галы — Градивы, Елены Троянской, Галатеи Безмятежной, как её называл Дали. В книге ты упоминаешь эпизод, где ее душит Бунюэль. Это было на совместном с Дали пикнике в скалах. Меня впечатлило, что в своей автобиографии Бунюэль рассказывал, что Гала ему приснилась спустя почти полвека после этой истории (всё это время они, как я понимаю, не общались) и это был самый удивительный сон в его жизни. Во сне она подходила к нему в театральной ложе и целовала в губы.

Впечатлять Гала, судя по всему, умела. А давай поговорим, как она впечатляла Дали, — на примере его полотен. Какой образ Галы был в живописи Дали?

Гала была мощнейшим фактором в траектории Дали как художника и дельца от искусства. Можно смело сказать, что Гала управляла Дали как зловредная девочка управляет невезучей куклой. Именно по этой причине он не стал сверхмарионеткой, управляемой демоном или богом. При этом очевидно, что сам Дали хотел увидеть в Гале богиню — об этом свидетельствуют его картины.

Дали писал Галу одновременно как Венеру Небесную и Венеру Площадную, как Богоматерь, как распутную целку, как святую Мессалину, как музу, как воительницу, как Психею, как своё нетленное творенье, как неувядающую плоть и как ангельскую сущность. Но морбидный, некротический, кадаверный характер живописи Дали нигде не проявился так сильно, как в изображениях Галы — этой умной, зазывающей и изворотливой суки. Да, конечно, она изловчилась даже во сне и поцеловала старика Бунюэля, чтобы его кино становилось всё хуже.

Если истинная любовь действительно заключается в том, что образ возлюбленной никогда не стареет и не изнашивается во внутреннем взоре любящего, то Дали не выдержал это испытанье. Гала на его полотнах — Горгона Медуза, на которую глядеть и смешно, и страшно. И хотя это уже мёртвая Медуза, обезглавленная Персеем, но взгляд, устремлённый на лик поверженной горгоны, всё ещё может превращать живых тварей в мёртвых истуканов. Бойтесь долго глядеть на Галу, малые дети!

Дали любил глядеть на Галу, — как раз как малое дитя: все знают о его странном отношении к сексу. Кажется, что он одновременно был и заворожён этой темой (в его полотнах, как мы помним, даже огромный череп содомизирует рояль), и боялся её. Где ключ к пониманию отношения Дали к сексу? Думаю, что тут недостаточно одного образа Великого мастурбатора и нужно обратиться к его обрывочному концепту кледализма (как ты, кстати, понимаешь этот термин, которому Дали так и не дал ясного определения?).

У Дали было здоровое отношение к сексу: страх. Секса нужно бояться и избегать всеми возможными способами. Почему? А потому что секс — инсинуация власти, её аппаратов и их представителей. Это доказал Фуко. Секс — бифштекс диктаторов, бюрократов, докторов и насильников. Секс хуже героина и американских долларов. Секс — убыток воображения, спутник церковного воздержания и государственной семейственности, детопроизводства и стерильности. Вольные звери не занимаются сексом, духи не занимаются сексом, и мёртвые, и гении. Разве Ницше занимался когда-нибудь сексом? Конечно, нет. И Иисус тоже не занимался им. И Хлебников. И Уильям Блейк. И, кстати говоря, маркиз де Сад. Ни один уважающий себя человек или бог никогда не вляпывался в эту гегемониальную хлюпающую размазню из слизистых оболочек, медицинских терминов и волос — секс.

На свете есть страсти — это да. Но они порождают не секс, а перверсии, вызовы, тайные союзы, спасительные лазейки, поэтические откровения, взбрыки и восстания. Страсти выбрасывают существ за пределы государства и социума. Страсти учат неповиновению. А секс — отвратительная социомедицинская дисциплина со всеми вытекающими из этого полицейскими последствиями.

Что такое кледализм? Это именно перверсия и лазейка из капкана аппаратов, причём чуть ли не самая древняя. Кледализм есть эротическое отождествление субъекта с объектом его (или её) всепоглощающей страсти, его (или её) обсессии. Субъект при этом исчезает, испаряется. Остаётся мистерия совпадения с возлюбленным или возлюбленной: с камнем, воздухом, деревом, ребёнком или женщиной. Это самый интимный союз из существующих, и он, конечно же, носит политический характер, потому что предполагает заговор головоноговольных тварей против головорукоскованных.

Кледализм — это либо ничто, либо мятеж двух существ (и дружественных им богов) против насилия общества. Это — загадка, тайна, мистерия. Некоторые зовут это: любовь, ЛЮБОВЬ. Но важно понять, что такая любовь — не кисель и не сперма, не ебля и не мюзик-холл. Из такой любви на свет рождается монстр. Самый настоящий, нешуточный Монстр. Чудовище. Древние знали, кто этот монстр: осёл. Согласно поэтам, магам и философам, осёл есть воплощение мистерии. И следует помнить: у осла очень большой член. Но ослу чужд секс. Он просто стоит и помахивает фаллосом — вот и всё. Он не трахается, не работает, не машет руками, не потеет, не разрывает на себе исподнее, не посыпает голову пеплом, не падает замертво, не заливает малофьёй всё вокруг. Он просто стоит — немного печальный, немного загадочный. Вот это ослиное предстояние перед мирозданием и есть кледализм в своём лучшем проявлении.

Ты дважды сейчас упомянул бога/богов. А какое отношение с богами было у Дали, который в юности был богоборцем и восхищался фотографией «Бенжамен Пере оскорбляет священника», напечатанной в сюрреалистическом журнале, а позже объявил себя католиком, иллюстрировал Библию и даже встречался с Папой?

Я думаю, с этим у Дали была беда. Ведь вместо бога у него была Гала. В случае с Галой Дали путал бога с идолом. Это совершенно естественно и может быть даже весело, если не переходит в идолопоклонство перед государством, вождём или идентичностью. Но самое страшное заключалось в том, что идол Дали гнил у него на глазах. Именно поэтому он то верил в бога, то не верил в него, именно поэтому представлялся то богохульником, то католиком, то мистиком. Он и был то этим, то тем. Но недостаточно неистово, без должной интенсивности. Ведь тот, кто вручает себя богам, не может иметь успеха у людей. А Дали хотел успеха, и получил его.

Он, как это бывает с капризными детьми, сменил много богов. Он смешивал богов с идеями, с Фрейдом, со словами, с сюрреализмом, с Вермеером, даже с долларом. Такова судьба многих деятелей двадцатого столетия: конфуз, замешательство. Одних этот век одарил смертельной ясностью — Кафку, Шаламова или Боннара, например, и поверг в путаницу других — например, Арагона, Бабеля, Дали или Пикассо.

Дали, как и все мы, жаждал спасения, но не понимал, что спасение приходит только тогда, когда мы уже не ждём его. А он всё ждал и ждал, как воцерковленный парубок или фарисей.

Но с ним случилась и другая, возможно, худшая беда: его гений — гений живописи — оставил его. Дали это понимал — и страшно мучился. Жизнь потеряла для него всякое очарование. Ему приходилось работать ради бабла, ради шумихи, ради Галы. А это — каторга.

Живопись Дали свидетельствует: он верил в вечно гниющих богов. И поэтому сам гнил заживо. А живые боги смеялись над ним.

Дали гнил заживо, верил в вечно гниющих богов, предчувствовал всё уродство современного мира, предчувствовал, что человечество «доплавалось, доездилось и достукалось»… Но почему ты тогда остановился именно на нём, а не, скажем, на Энди Уорхоле или Джеффе Кунсе? Ведь их творчество куда более ничтожно, но вместе с этим там можно найти даже не предчувствия убогости будущего, а внушительное траурное зеркало, отражающее современный мир?

У американских евреев есть такое саркастическое определение антисемитизма: «Антисемитизм — это когда евреев ненавидят больше, чем следует». То есть антисемитизм — это страсть. Низкая, убогая, полуслепая, но страсть. Эту иррациональную страсть во всей её мощи испытывал Луи-Фердинанд Селин — писатель, захлёбывавшийся в ненависти, но сохранявший стилистический блеск и остроту поэтического зрения. Кстати, я считаю, что Селин чем-то очень близок Дали, только Дали был изворотливее и трусливее.

Так вот, меня подтолкнула к Дали какая-то старая, детская, внезапно пробудившаяся страсть. Многие подростки в СССР переболели Дали. Он был одним из воплощений западной культуры, модернизма и вообще всего запретного, трансгрессивного, исходящего из волшебных земель Запада. И это при том, что некоторые «нонконформистские» художники презирали Дали, считая его антидуховным и коммерческим. Но я в своё время очень любил Дали, и он вдруг снова меня очаровал. Почему? А потому что он означает для меня закат Запада. Ведь именно это и происходит сейчас — и Дали это предчувствовал. Запад кончается на наших глазах — не как взрыв, но как всхлип. Одни этому радуются, другие печалятся. А я вспоминаю Дали, смотрю на его живопись, и вижу: Запад — потрескавшаяся бетонная пустыня, освещённая зыбким и тревожным светом из прошлого. Это прошлое — история Запада — полнится смертью, разбоем, обманом и ужасом, но есть и то, за что можно ухватиться и жить. И что же это? А вот именно этот зыбкий и тревожный свет, пробивающийся из-под бетонных глыб, из глубин земли — от отважных и непокорных мертвецов и их чудного вразумления. Нужно просто упереться стопой в пустыню Запада и нырнуть вверх — окунуться в этот непослушный свет, в его странное, океаническое, фосфоресцирующее мерцание. И жить там, в этом свете, в его живительном рассветном излучении. А теперешние мёртвые пусть сами хоронят своих нынешних мертвецов.

Когда я говорю Запад, то имею в виду весь сегодняшний мир. Он полностью отравлен Западом.

Свою книгу ты называешь не «опусом о художнике, а гнигой-вандализмом, гнигой-повреждением». Расскажи об этом жанре и готов ли ты повторить вслед за Кручёных, что «читать эту книгу в здравом уме возбраняется»?

Существуют по меньшей мере три способа рассказывать реальные («нон-фикшн») истории. Первый способ: оглашать «официальную» или «задокументированную» версию истории. Например, как Мао Цзэдун вёл свою революционную борьбу и в конце концов захватил власть. Второй способ: рассказывать анекдотическую или низовую («трэшовую») версию истории. Например, как Мао в ходе своей борьбы трахался в кустах с одной из своих революционных подруг и что при этом вещал или верещал. И третий способ: перечеркнуть первые два способа (чтобы никакого больше Мао, никакого вождя, никакого лидера, никакого автора, никакого заправилы и предводителя) и открыть (разбить) воображаемое «окно» — для взгляда и выхода в иной мир, для истинного освобождения, для мессианского присутствия.

В своём рассказе о Дали я старался фрагментарно и пародийно использовать первые два способа. Но в действительности мне очень хотелось прикоснуться к третьему — повстанческому, избавительному, мессианскому. Этот третий способ я и называю гнигой-вандализмом, гнигой-иконоклазмом или гнигой-повреждением. Это — жест божественного насилия над рассказываемой историей, то есть детский отказ следовать правилам, непроизвольный разрыв с ненужным грузом истории, чтобы добиться правды, заключающейся в радости.

Я совсем не уверен, что мне это удалось. Божественному насилию нельзя научиться, оно — дар богов.

Что касается Кручёных и других будетлян (а также чинарей), то да — они вольно или невольно стремились к мессианскому повреждению. Иногда им это удавалось, а иногда нет. Это удаётся поэтам, когда они перестают говорить на языке людей и вдруг вспоминают речь кузнечиков и дыхание рыб.

Я очень далёк от такого прозрения. Но в своём опусе о Дали я хотел напомнить, что прозрение возможно и что это и есть истинный импульс настоящего художника.

Дали, не поминай лихом и прощай!

асебия