Борис Клюшников. Бафомет-моторы и Алексей Таруц

Текст был написан к выставке Алексея Таруца YOU ARE NOT THE ONLY ONE CURSED WITH KNOWLEDGE, YOU ARE NOT THE ONLY ONE CURSED WITH KNOLWDGHE, организованной Северо-Западным филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Петербург) в рамках 2-го Кураторского форума (2020). Куратор выставки — Анна Заведий.

ЭССЕ О РАБОТЕ YOU ARE NOT THE ONLY ONE CURSED WITH KNOWLEDGE, YOU ARE NOT THE ONLY ONE CURSED WITH KNOLWDGHE

…в мышление западно-христианской культуры, базирующейся на фундаментальных бинарных оппозициях и логоцентризме, вкрадывается мысль, ранее абсолютно не полагаемая сознанием: «Но что если Дьявол, напротив, если Другой — это Тот же?

Что, если Бог и Дьявол суть одно и то же? И ошибкой является положение Бога одной, а Дьявола — кардинально другой стороной? Может быть, стоит поочередно сблизиться с разными сторонами, вступая в беспрерывную игру подобий. «Возможно, в этом сама суть спасений: не заявлять о себе знаками, а действовать в глубинах подобий?»

О методе критического анализа

В этом тексте я хочу рассмотреть последнюю работу [учитывая высокий творческий темп Таруца, а также низкий темп моего письма, в момент чтения текста это может быть уже не так] Алексея Таруца YOU ARE NOT THE ONLY ONE CURSED WITH KNOWLEDGE, YOU ARE NOT THE ONLY ONE CURSED WITH KNOLWDGHE (2020). Моим критическим методом при рассмотрении современных художественных работ является анализ того, как произведение искусства дает нам почувствовать идеологию (как конкретную идеологию, так и функционирование идеологии вообще) . Произведение понимается как одновременное cоприсутствие двух представлений, относящихся к плану автономии и гетерономии. Под автономией я понимаю особую процедуру производства оформляющей границы, с помощью которой работа конструирует себя в качестве объекта искусства. Это автономное конструирование неразрывно связано с идеологией искусства; с тем, как искусство представляет для самого себя свой собственный художественный контекст. Тезис Теодора Адорно кажется мне верным: мы должны смотреть на произведение как на индекс, след процесса своего собственного обособления, а не как на безапелляционное постулирование «свободы искусства». Свобода искусства производится имманентно, а не даруется транcцендентным принципом.

К порядку автономии следовательно относится система различных художественных средств и архив способов оформления в качестве произведения. Например, перформанс, видео, реди-мейд являются исторически обусловленными способами проводить границу между искусством и

Второй, параллельной линией, проходящей через произведение, является его гетерономия. Под этим я понимаю внешнюю систему идей и инфраструктурный контекст, который делает подобное искусство возможным. К этому порядку относится, например, особая историческая стадия капитализма с выделением его различных граней (цифровизация, глобализация, прекаризация и т.д.). В конкретном произведении как автономия, так и гетерономия даны имманентно и одновременно ¬– это не диалектическое противоречие, а скорее атрибуты произведения как единой субстанции. Автономия и гетерономия буквально являются одним и тем же, взятым с разных сторон. Это значит, что в один и тот же элемент произведения одновременно может быть рассмотрен и как элемент автономии, и как элемент гетерономии. Этот взгляд, в отличии от гегелевской диалектической логики, подчеркивает не такты движения противоречия (соотношение гетерономии и автономии), а их одновременность, симультанность, представляя автономию и гетерономию как стороны противоречия. Учитывая то, что я буду обозначать далее, для меня важно подчеркнуть, что автономия и гетерономия остаются именно представлениями и как представления они ограничены человеческими формами схватывания того, что есть; они не являются буквальными объективными фактами. Это предполагает коммуникационный и частичный характер этих представлений: они выступают в качестве тезиса или гипотезы. В этом смысле моя трактовка является «реалистической», если мы понимаем реализм, начиная с Густава Курбе как определенное образное выражение труда и условий труда, где труд художника и труд изображенный являются двумя сторонами произведения. Труд изображенный + труд художника по изображению труда. С одной стороны, труд здесь — сюжет живописи, но такой сюжет, который знает о труде художника по изображению себя.

Я держусь в этом тексте альтюссерианской концепции идеологии как воображаемого отношения к реальным условиям существования, с той важной оговоркой, что со времен самого Альтюссера постструктуралистская теория идеологии ушла от анализа «тотальности», так занимавшей круг Альтюссера и перешла к анализу сингулярных несводимых идеологических образований. В искусстве мы видим ту же корректировку: уже нет единого порядка мира искусства, есть произведения, чьей задачей является удерживание множественных миров искусства, множественных производств автономий, не стремящихся к центру. Только условно и только по инерции можно еще взывать к воспоминаниям о системе искусства как о едином режиме буржуазного общества, но и эти крохи вскоре будут расщеплены.

Произведение, будучи сложным ассамбляжем из элементов «разыгрывает» перед нами представление о себе самом, о своей роли в искусстве и современном капиталистическом мире, и именно в этом представлении и является произведением. Каждое конкретное произведение может быть рассмотрено как «образ» произведения вообще. Произведение «бредит» или «грезит» искусством, воображает себе его. Но так же, в каждом произведении мы можем отыскать «образ» тех капиталистических отношений, которые делают его возможным. Идеологию тогда можно представить как фантазм (воображаемое представление) произведения об искусстве и о порождающих искусство условиях. Когда я буду использовать термин фантазм, для меня важно ассоциировать его понимание не столько с Фрейдом и психоанализом, сколько с определенным прочтением Ницше, предложенным Пьером Клоссовски в знаковой книге «Ницше и порочный круг». Главное отличие Ницше от фрейдовской традиции состоит в том, что фантазм не воспринимается им как нереальное или де-реальное (акцент на фиктивности), а является единственным возможным вариантом перевести непередаваемое в передаваемое. Фантазм для Ницше и Клоссовски — это одержимость и невозможная попытка выразить то, что Ницше называет борьбой импульсов. Тело представляет собой локус, место, где встречаются множественные разнонаправленные векторы влечений. Это борьба импульсов — нечто имманентно-телесное и внесознательное. Фантазм же — это фантазия-одержимость, пытающаяся каждый раз по-разному интерпретировать эту множественную борьбу импульсов. Попытка эта всегда обречена на провал — провал ее и конструирует. В фантазме, как его понимает Ницше, мы всегда должны помнить о негативности — о том, что он является в некотором роде уступкой, корявым средством передачи того, что передано быть не может. Связывая такое понимание фантазма с идеологией, можно сказать, что реальные условия существования никогда не даны сами по себе в качестве реальных ¬– они существуют только посредством фантазма. Проанализировать искусство, таким образом, означает проследить как сложная семиотика телесных импульсов кристаллизуется в произведение. Подобную методологию прочтения Альтюссера вместе и с учетом Ницше предлагает Джудит Батлер в работе «Психика власти». Как Альтюссер, так и Ницше выявляют связь между фантазмом и конструированием субъективности (это фантазия о вине, первичной неизбывной греховности). Нам же важно понять, как функционирует субъектность искусства, вовлеченная в фантазм.

Мы встречаем фантазмы и в нашем повседневном опыте , это часть психической структуры. Но функционирование фантазма в искусстве разительно отличается от повседневных фантазмов и идеологических образований тем, что в искусстве воображаемое представление является сконструированным, оно не стихийно сформировано и не погружено в сложную синтетическую повседневность. Если художник и писатель хочет сконструировать фантазм, хочет наделить его правдоподобием, он должен приложить определенные сознательные усилия. Именно эта сконструированность отличает повседневную иллюзию от того, что производит искусство — от фикции. Повседневный фантазм и фикция, удерживающаяся на плаву произведением отличаются друг от друга так же и своей направленностью. Произведение искусства чаще всего бредит историей искусства, вписывает себя в архив, который сама и производит движением желания. Это существенная разница векторов приложения.

Чтобы создать фикцию, художник или писатель должен ее «замкнуть». На эту замкнутость и указывает автономия. Чтобы быть убедительным и даже «пленять», художественный текст или произведение искусства должно быть замкнутым. Но эта замкнутость так же должна быть «живой», изменяющейся в себе. Иными словами, она должна вписывать в круг своей автономии изменчивость и открытость: подражать не внешней форме вещей, а биению изменчивой жизни в них, а в некоторых готических случаях — оживлять останки. Замкнутость в произведении не противоречит спонтанному ощущению простора.

Когда мы обратимся к сложной констелляции элементов работы Алексея Таруца, для нас будет важно это совпадение автономии и гетерономии в пространстве сконструированного замкнутого фантазма. Я думаю, что эта замкнутость может быть схожа с тем, что Джеймс Баллард говорил о своем письме. Можно вспомнить размышления об истории литературы Мишеля Фуко, для которого последний ее этап был связан с герметизацией и освобождением языка:

…литература все более и более отличает себя от дискурсии мыслей и замыкается в своей глубинной самозамкнутости. Она отделяется от всех тех ценностей, которые могли в классический век приводить ее в движение (вкус, удовольствие, естественность, правда), и порождает в своем собственном пространстве все то, что может обеспечить их игровое отрицание (неприличное, безобразное, невозможное); она порывает с

Баллард подчеркивал, что его программа противоположна постмодернистской литературе — его не интересует идея «открытого» произведения. Он хотел работать только с воображением, а не с интертекстуальностью. Герметизация воображения у Балларда тем не менее сделала его патографом позднего капитализма, семиотиком его мертвых импульсов. Замкнувшись в агрессивных фантазиях среднего класса, Баллард с холодным взглядом психиатра довел до гротеска тенденции зарождающегося неолиберализма. Я привожу этот пример для того, чтобы подчеркнуть, что герметичность и замкнутость не означают «оторванности» и полного освобождения от контекста. Герметичность фантазма в произведении позволяет прояснить контекст, создав запись о нем. Так, Фуко отмечает особенности литературы позднего периода (70-ые):

В неистовствах Батая, в коварной тревожной мягкости Бланшо, в спиралях Клоссовски есть нечто такое, что исходит из философии и в то же время играет ей, ставит ее под вопрос, совсем отходит от нее, а потом возвращается… Нечто такое, что, вроде теории вздохов у Клоссовски, связано неисчислимыми нитями со всей западной философией, но при помощи какой-нибудь мизансцены или формулировки, как это происходит в «Бафомете», вдруг отрывается от нее. Вот эти хождения по самой кромке философии делают проницаемой — стало быть, ничтожной — границу философского и нефилософского

Нечто схожее я вижу в искусстве Таруца. Он тоже работает из этого ограничения: только воображение. Мрачное, даже зловещее ощущение от его работ напоминает мне «Солнцестояние» Ари Астера. В этом фильме есть момент, когда принявший грибы участник студенческой группы сидит за общим столом, но начинает «застревать в своей голове». Это возможно только в

Алексей Таруц в пространстве Академии Штиглица отдает отчет в том, что он находится в особой академической идеологии искусства. Это включение истории идеологии искусства не впервые появляется в его проектах — так, в музее Сидура художник уже обращался к месту искусства, в котором разыгрывается миф (в том случае романтический) о художнике и произведении. Музей и академия — место, где роятся одержимости об искусстве. В проекте YOU ARE NOT THE ONLY ONE CURSED WITH KNOWLEDGE, YOU ARE NOT THE ONLY ONE CURSED WITH KNOLWDGHE эта замкнутость подчеркивается двумя дозорными средневековыми башнями, в которые заточен портрет художника.

Чтобы удерживать параллельные линии воображаемых представлений об автономии и гетерономии, нужно ответить на вопросы о том, как Таруц интерпретирует современную форму произведения (1) и как в его работах о себе заявляет современная идеология капитализма (2). Как и за счет каких средств работа замыкается, как она соединяет в себе элементы и детали, и как Таруцу удается закрепить в своих работах мрачные трансгуманистические фантазии современного капитализма.

О производстве автономии через развитие перформанса

Чтобы очертить разработку первого вопроса, я считаю важным отметить, что в последних работах Таруца центральным элементом является то, что он сам называет прокси-перформативностью или опосредованной перформативностью. В этом термине мы отклоняемся от простого делегированного перформанса. Слово прокси связывает перформативность с логикой серверов и множественного распределения присутствия, оно отсылает к распределенной сети. Иными словами, это не делегирование действия (как в перформансах 90-ых годов), а расщепление аутентичности presence. Один из проектов Таруца обыгрывал это в термине «Ултраприсутствие». Это перформативность совсем другого рода. Как стал возможен этот шаг от классического перформанса к

Пристальное изучение истории перформанса как художественного метода в последние десять лет в первую очередь связано с нарастающим чувством неудовлетворенности в исторических определениях ¬¬¬¬– они не совпадают с современным состоянием этой практики, которая теперь простирается гораздо шире действия, тела, хореографии и театральности. В 2018 году такие крупные исследовательницы перформанса как Роузли Голдберг и Кэтерин Вуд предложили расширительные определения для перформанса 2010 годов, которые смогли бы объяснить гибридную мутацию этой формы, учитывая повышенное внимание к практикам художников и художниц вроде Анны Имхоф, Райана Трекартэна, Лиззи Фитч, Эй Аракава, Джулианы Хакстэбл, Йоханны Брюкнер. В их последних работах мы видели уже не просто тела в действии, а то что Трекартэн обозначил как behavior (s) — множественные поведения, разыгрывающиеся между человеческими и нечеловеческими агентностями. У Трекартэна эти нестабильные отношения мобилизуются при помощи избыточного боди-хоррора категории «Б", в то время как произведения Имхоф добиваются лоска отчуждения благодаря нигилистической пустоте современной моды. В мультимедийных и

Работы Алексея Таруца так же все время воссоздают этот опыт uncanny, но детали, пена и спецэффекты группируются иначе. Они выстраиваются вокруг того, что я бы назвал тревогой события (но не в смысле сингулярности и неповторимости, а в смысле сетевого ивента). В кинематографе эта тревожная природа (или попросту саспенс) спецэффекта была раскрыта сначала Альфредом Хичкоком в его «Птицах», где искусственные звуковые эффекты птиц и их нарочитое шовное вмонтирование в фильм не скрывает, а подчеркивает механизмы влияния кинематографа, организуя весь кинематографический опыт на стороне чистого фантазма. Но, возможно более адекватный и близкий по духу пример можно найти в карпентеровском «Нечто». Пластичное существо, то принимающее форму любого человека (хоррор мимесиса), то рассыпающееся на

В перформативных работах 2010-ых, все эти множественные behaviors и

Можно сказать, что постцифровое состояние, с его распространением в повседневном опыте каждого человека, становится не просто объектом интереса медиа теории, но переходит в разговор об онтологии. Этим и отличается произведение 2010-ых годов, оно черпает вдохновение скорее из плоских онтологий, акторно-сетевой теории и спекулятивного реализма, а не из

Первичность и автономизация спецэффекта (SFX), визуальных фильтров и дополненной реальности является на деле тем, что можно назвать постоянным тестированием онтологических допущений: принципа достаточного основания, причинно-следственных связей (каузальности). В литературном методе Филипа Дика такое постоянное тестирование или проба (учитывая частое появление странных наркотических веществ в его романах) описывается как reality breakdown. То, что кажется реальным, убедительным и основательным постоянно сталкивается с радикальным сомнением со стороны другой реальности. Этот reality breakdown соответствует у Филипа Дика не только состоянию психоза, но даже шире: он указывает на борьбу множественных психозов. Так, например, говоря о «Трех стигматах Палмера Элдрича», Дик подчеркивает, что он хотел создать роман о том, как мы оказываемся подвержены внушающему воздействию более сильной психики. Чья психическая реальность сильнее, тот и навязывает свои странные связи, погружает в свой мир — погружение в психоз и есть то, что замещает принцип достаточного основания. Ким Стэнли Робинсон отмечает, что в поле литературы, то есть при условии сохранения художественной формы, Филипу Дику удалось не просто зафиксировать распад собственной психики, чему и соответствует reality breakdown, но перейти к reality breakthrough, то есть буквально пройти сквозь распад и передать читателю возможность суперпозиции — взгляда на противоборство и множественность миров со стороны. Нечто схожее Лакан отмечал в психотической структуре Джойса — посредством литературы Джойсу удалось превратить распад в новое узловое связывание своей жизни, в breakthrough.

Если мы внимательнее рассмотрим это свойство художественной формы — способность преобразовать breakdown (срыв, фрагментацию) в breakthrough, то есть возможность быть сохраненной в условиях неопределенности и хаоса, мы сможем лучше понять эволюцию произведения искусства в 2010-ые годы. Под влиянием математической теории информации, кибернетики и теории систем Лоуренс Эллоуэй уже к 50-ым годам предложил рассматривать мир искусства как сеть (network). Теоретизируя британский поп-арт, он хотел противопоставить этот взгляд Гринбергу и идее медиум-специфичного произведения. Понятие сети предполагало, что задачей художника является фиксация и переформатирование готовых образов, исследование того, как образы распространяются по различным сегментам сети. Не случайно телевидение и архитектура (их инсталляционные характеристики) стали главной метафорой произведения как централизованной системы. Именно в тот момент появляется представление о «мире искусства» (artworld), развитое в дальнейшем в том числе и Артуром Данто. «Мир искусства» стал скрепляющим центральным означающим, которое обеспечивало единство референции (в мире искусства все объекты становятся при определенных условиях произведениями) и единство общего горизонта (создавать произведения означает ориентироваться при помощи централизующего означающего). Я еще раз подчеркну связь формирования этого представления у Эллоуэя с телевидением как главной метафорой. Аппаратное существование телевизора в каждом доме, сама инфраструктура телевидения, вписанная в интерьер комнаты; телевышка, замыкающая на себе городское пространство представляет собой организацию из центра. «Мир искусства» как понятие 60-ых годов формировалось как своего рода гомогенное, централизованное, даже ньютоновское пространство белого куба, обеспечивающее единство отсылок и удержание конвенций. Artworld опирался на принцип тождества. Далее, мы можем зафиксировать распад этого понятия в 90-ые годы с приходом интернета. Принцип достаточного основания и общая причинно-следственная структура, гарантированная означающим artworld распадается. Мы можем говорить о своего рода психотической структуре — утрате отцовского означающего. Больше нет мира искусства, но есть множественные миры (artworlds). Искусство в этих мирах не гарантировано заранее и тем более не является общим для всех горизонтом. Когда еще существовал artworld, основной задачей концептуалистов был анализ норм искусства (это отчетливо видно в «Параграфах о концептуальном искусстве» ЛеВитта). Однако, когда единство нормативного горизонта утрачивается, возникает невозможность символизации. Так, в 2000-ые годы Лиам Гиллик говорил о том, что его не интересуют концепты и их нормативность: «я хочу в своей работе ухватить ощущение, когда выходишь покурить из бара». Такого рода искусство направлено на то, что с трудом передается в концептах. Само искусство эпохи глобализации становится не исходным пунктом ориентации, а продуктом, оно производится как итог, задействуя для этого человеческие и нечеловеческие агентности. С 90-ых годов мы должны перейти от вопроса «Что может быть искусством» к вопросу «как производится искусство во множественных мирах», или: «как работают миры, производящие искусство». Произведение искусства становится как объектом (производным), так и агентом миров искусства. В этом ключ к изменению понятия перформативности.

Для схватывания этой перформативности и Роузли Голдберг, и Катерина Вуд пользуются важной для современной теории книгой Доротеи фон Хантельман “How to do things with art”. В ней исследовательница отмечает, что мы должны принять во внимание повсеместное превращение существительных в глаголы действия. Это указывает на то, что даже объекты и инсталляции в искусстве необходимо переописать именно как перформативные жесты, цитатные переносы: «Обращая наше внимание на театральный характер белых стен галереи или ритуал просмотра видео, который либо повторяется, либо отклоняется от ранее существовавших социальных и институциональных сценариев, фон Хантельманн указывает на то, что структуры и объекты действуют активно, так же, как и люди». Такая расширенная перформативность произведения позволяет ему разыграть (включить в игру) событийные условия существования властных структур миров искусства. Обращаясь к практике Эй Аракавы, Катерина Вуд отмечает, что в его событиях, мимикрирующих под вечеринку или оперу «он задается вопросом, является ли живое присутствие художника аутентичным, должно ли оно быть аутентичным, и даже, что такое подлинность в

Так как Таруц известен своей работой со звуком, ему удается включать звучащие спецэффекты в свою экологию ситуаций. Здесь перформативность дает нам почувствовать как производится «аутентичность» событий с ее оборотной стороной, тревогой выпадения (fear of missing out). Если пуститься в археологию этой капиталистической событийности, мы увидим как рейв (дикорастущий и постчеловеческий) оказался апроприирован и одомашнен. В 90-ые годы рейв-культура создавала своего рода синестетические сообщества, где музыка, свет и нейростимуляция тел под воздействием веществ перемешивались и намечали особый политический горизонт чувственности. Одна из выставок Таруца — «Рейвы, на которых я не был» сигнализирует об утрате этого политического горизонта. Психоделический опыт оказывается смещен в сторону бюрократии ивентов. Рейв отчуждается и коммерциализируется — остаются только ожидания в соцсетях, постоянная подготовка и опоздание.

Black и Death Metal — другая часть культуры 90-ых годов на самом деле близка к рейву с точки зрения формирования нечеловеческой звуковой экологии. Я хочу отметить, что техношаманизм рейва и неоязычество блэка стали важной реакцией на децентрализацию с приходом интернета. Монотеизм центрального государственного телевидения сменился многобожием распределенной сети, в которой учились обращаться с множеством миров и звуковых экосистем.

Рейв и работа c экстремальным вокалом смыкаются на основании постчеловеческого в работах Таруца. Но если психоделическая культура была встроена в неолиберализм, то фантастические миры блэка сегодня так же оказываются вписаны в мрачный неореакционный ландшафт, который интересует Таруца последнее время. С точки зрения более общего вопроса культура рейва и блэка существовала в условиях психотического капитализма, была культурой без отцовского означающего. Напомню, что главный вопрос Клоссовски ¬¬- как существовать в возвращении политеизма после монотеизма (после убийства Короля, Отца и Бога).

В мире художественных выставок это вылилось в то, что можно назвать пре-фабрикацией опыта посредством пресс-релиза: ты заранее знаешь куда идешь, читаешь бесконечные описания или смотришь фотографии с открытий, на которые опоздал — именно это становится основой психоделического опыта, встроенного в строгую экономику производства, потребления и распределения аффекта. Uncanny здесь связано с тем, что человек не может участвовать, он становится пост-релизом к

Подводя итог этой части, я хотел бы отметить, что в работах Таруца мы также сталкиваемся с опытом uncanny, который достигается за счет того, что разные обрамляющие событие детали становятся автономными спецэффектами, образующими единственную «реальность» события, его «пену». Это позволяет художнику в перформативном ключе обратиться к тому как сегодня функционирует инфраструктурная логика организации ивентов. Эта логика больше не принадлежит «участнику» события, а выталкивает его из себя, создавая «предвкушающего» или «разочарованного» не-участника «рейва, на котором он не был». Но в последних работах, включая выставку в музее Сидура, в галерее Сцена в пространстве особняка Рихтера произведения Таруца начинают все больше включать в себя исследование фантазмов мира искусства и связь этих фантазмов с самым мрачным флангом капитализма — с неореакцией. В этих поздних работах появляется так же перформативное отношение к тому, что я дальше буду называть художник-функцией. Это — расслоение и рассинхронизация роли художника, которые оставляют след в самом произведении.

•••

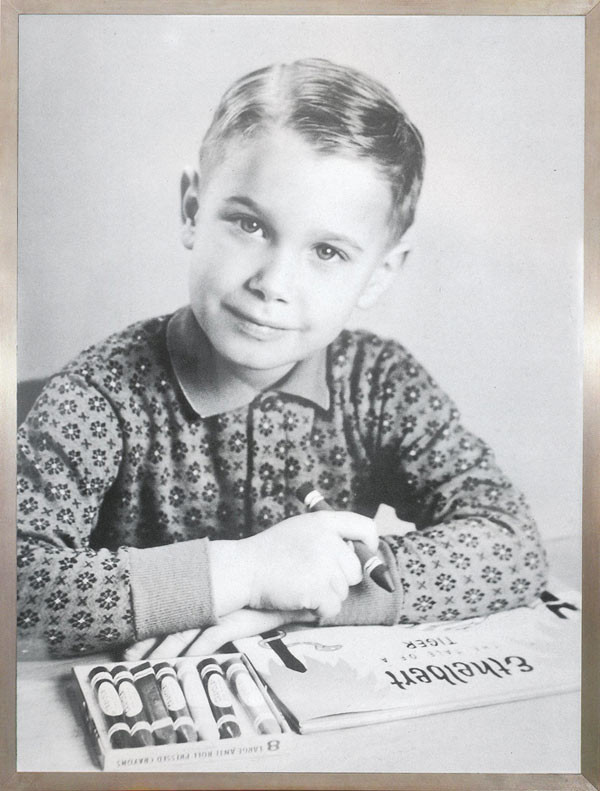

В 1980-ом году Джефф Кунс поместил свою детскую фотографию во флюресцентный лайтбокс среднего размера. Его формат идеально подходил для установления личной связи между зрителем и изображением «художника в юности». Он вызывал в памяти традицию мистического христианства, где появилась иконография Христа, общающегося один на один со зрителем в небольшом, комнатном пространстве. Параллели с мистической традицией усиливались яркой подсветкой фотографии, с которой смотрел маленький мальчик, cклонившийся над коробкой карандашей и альбомом для рисования. Если поместить эту работу в контекст 80-ых годов, с их индивидуализмом и корпоративным пафосом, то в ней легко считывается двусмысленная профанация того, что Гаральд Зееман определил как «индивидуальные мифологии» на своей известной пятой документе. Художник для Зеемана — почти шаман или хотя бы странный антрополог, вращающий миры и перебирающий космологии словно четки. Как раз в тот момент, художники вроде Уорхола или Бойса сделали свой собственный статус художника объектом фикциональной игры, контуры произведения искусства расширились и включили в себя то, что я называю «художник-функция» (artist-function). Художник-функция — это след в произведении, личный штрих о самом себе в пространстве произведения. Не художник создает произведение, а само произведение посредством «художник-функции» создает своего создателя в возвратном движении. Картины, в которых появляются сами художники, от Дюрера, Веласкеса, Рембрандта через Курбе к автопортретам Уорхола или псевдодокументальным свидетельствам Бойса представляют собой изнанку зеркала, отражение полученное не благодаря присутствию перед зеркальной поверхностью, а благодаря своеобразному вычитанию и возвращению в работу того, что из нее вычтено. Кунс интересно подшутил над этой традицией, удалив из нее пафос. Но с другой стороны продолжил ее в новом контексте победоносного неолиберализма. Художник с самого детства с улыбкой пользуется благами детской индустрии для творчества, он с малых лет посещает магазинчики, где продаются раскраски и альбомы. Он художник уже с самого раннего возраста и это дается ему играючи. И в то же время лайтбокс буквально светится благодатью, мифологизирует и сакрализует детство художника, превращая его в житие, историю успеха. Но наше восприятие снова идет по спирали и мы видим, что эта работа настолько приторна и идеальна, что становится жутко. Фрейд обозначал этим словом уют, доходящий до своей тревожной противоположности (unheimlich). Эта работа постоянно напоминает мне выцвевшую упаковку сока «Моя Семья», с которой смотрит радостная четверка пустоглазых вампиров. Стратегия, с предельной самоотдачей намеченная Кунсом, может быть обозначена как сверхиндентификация (overidentification в словаре Хэла Фостера). В ней несложно угадать акселерационистские ростки искусства 80-ых: если капитализм тотален, то его можно критиковать только посредством предельно близкой пародии, усиливая все импульсы отчуждения до предела. Ты настолько сливаешься с идеологией, настолько буквально исполняешь ее заветы, что наконец делаешь ее видимой, явной и в

Как бы мы ни оценивали стратегию «сверхидентификации», а у нее много критиков, стоит признать, что она вернулась в искусстве 2010-ых годов, став очевидной, пожалуй, на 9-ой берлинской биеннале, курируемой DIS collective. Но это не просто возвращение художественного приема. В

Поэтому возвращается темное фэнтези. Теоретик научной фантастики Дарко Сувин противопоставлял научной фантастике фэнтези. Первое является анализом структуры капиталистического общества. Второе — мечта капитализма о возвращении к феодальной системе. Фэнтези описывает докапиталистический мир, возвращается к мифу и средневековому мистицизму.

Однако, в 2010-ые годы художник должен уже не просто представлять образец индивидуального карьерного роста с легкой улыбкой Кунса. Художник соединяет сложные сети, его искусство само является цифровой платформой, зависящей от его способности расширяться и продолжаться в человеческих и нечеловеческих агентностях. Его «портрет» и его «художник-функция» становится абстрактной модуляцией, дрожащей линией подобия. Довольно сложно представить себе портрет художника в капитализме с трансгуманистическим лицом, но искусство Таруца всегда пытается подойти к этой задаче вплотную, использовать силы сверхидентификации еще раз, но уже в новых условиях. Можно сказать, что это похоже на ужас мимесиса в «Нечто» Карпентера — этот автопортрет то похож на художника, но расщепляется до биоморфной массы.

В качестве названия для выставки в Академии Штиглица Таруц выбрал строчку из диалога Железного Человека с Таносом из Мстителей. Она так же является мемом: you“re not the only one cursed with knowledge — не ты один проклят знанием. Проклятие знания, помимо прочего, является устойчивой формулировкой для обозначения когнитивного искажения, открытого психологом Роном Хогартом. Согласно Хогарту, «информированным людям чрезвычайно сложно рассматривать какую-либо проблему с точки зрения менее информированных людей». Психолог обнаружил это когнитивное искажение в результате эксперимента, в ходе которого группа участников выстукивала мотив известной песни, а другая должна была отгадать этот отрывок. «Выстукивающие» уверены, что каждый справится с этой задачей, в то время как в действительности песню угадывают лишь два процента участников. То, что кажется тебе очевидным, далеко не столь очевидно для окружающих и ты не можешь поставить себя в позицию незнающего — ты проклят знанием. В работе Таруца включен этот элемент эксперимента — перформер выстукивает фразу “you”re not the only one cursed with knowledge”, переходящую в произвольные удары и шум.

Знаете ли вы этот мем? Знаком ли вам этот эксперимент? Смотрели ли вы Мстителей? Мы вправе перенести это название на произведение современного искусства вообще: в виду усложнения пользовательского опыта в соцсетях, знание стало практически уникальным для каждого. Уже нет ничего, что можно было бы назвать общим. Несмотря на демократизацию знания в интернете, огромные массивы данных приводят к индивидуации траекторий серфинга. В этой ситуации отсутсвует то, что можно назвать «общим местом». Если мы говорим о выставочном опыте, то произведение искусства больше не может подразумевать зрителя с общей подготовкой и усредненными показателями (те, кто имеет представление о художественном контексте) [триада художник-объект-зритель]. Если искусство прошлого обязательно обращалось к знатоку и просвещенному ценителю, а искусство индустриальной эпохи, выбирая абстрактный язык, обращалось к людям, лишенным досуга и образования, то современное произведение представляет собой действительно что-то третье. Оно похоже на тентакли интернет серфинга, оно раскидывает мириады ссылок и смысловых планов, но не для того, чтобы поразить барочной утонченностью, а для того, чтобы затронуть индивидуально каждого, не имея ни малейшего представления, какими знаниями обладает аудитория. Все оказывается в прямом смысле несводимым друг к другу и неповторимым. Иногда настолько, что сама эта неповторимость воспроизводится ритуально и рафинированно, накапливая усталость от сингуляризации.

Эту структуру современных работ очень тонко почувствовал Дэвид Джослит, назвав ее «эпистемологией поиска». Теперь каждое произведение должно обнажать и делать видимыми механизмы, благодаря которым оно «нагуглено». Искусство становится чем-то вроде самокритичного серфинга. Соответсвенно, серфинг является той искомой нами формой труда, когнитивной эксплуатации внимания. Одна из выставок Наима Мохаимена в Тенста Констхаль называлась «Необязательно понимать все» и отражала сопротивление неврозу бездействия, которое обрушивается на человека, если он чувствует себя глупым и недостаточно осведомленным. В этой работе Таруц делает нечто противоположное. Он подмигивает своему зрителю: «не ты один проклят знанием», создавая опыт современного искусства как своего рода конспирологическую теорию, которую никто на самом деле не знает. «Мы-то знаем, о чем здесь речь» — говорит Таруц и мы хотим быстро согласиться — «Да, да». Но как только мы выходим с выставки, остается личное недоумение: «а что я

В 2000-ые годы проект современного искусства в России обрел странные очертания. Как отмечала Екатерина Деготь, довольно узкому кругу современных художников и критиков приходилось постоянно обороняться от консервативного фланга официальной культурной политики. Это приводило к тому, что современное искусство понималось как «крепость» в состоянии осады (мы увидим этот мотив в работе Таруца). Многие акторы стали настаивать на том, что современное искусство — это дело «близких» и посвященных. Деготь так же отмечала, что это привело к негласному сговору художников, критиков и либеральной буржуазии, которая была заинтересована в поддержании своего утонченного имиджа через сопричастность к современному искусству, такому непонятному и эзотерическому знанию. Можно было часто слышать, что для понимания искусства необходим интеллектуальный багаж, которым с радостью поделятся центры вроде ГЦСИ, Гаража и школ современного искусства. Так, в работах АСИ структурная диаграмма Розалинды Краусс стала напоминать масонскую аллегорическую символику, доступную в качестве «пасхалки» для знающих. «Мы с тобой в секте» — говорили работы такого рода.

Конечно, я отношусь критически к подобного рода риторике. Но мне кажется, что она доходит у Таруца до критического значения, почти до иронического абсурда: «мы с тобой в секте», но никто не знает в какой именно, и никто не знает, что для этого нужно знать. Отсылки, мемы, пасхалки и аллегории скрещиваются у Таруца в безумии, напоминающем нагромождение ампирных эмблем. Но я считаю, что в этом жесте гораздо больше кунсовского юмора. Обратите внимание, как это соотносится с утратой единого горизонта мира искусства, о котором я упоминал выше. Теперь, так как миры искусства множественны и расщеплены, расщепляется так же и знание, необходимое и подразумеваемое для опыта искусства.

Интересно, как трансформируется роль художественной критики, когда она сталкивается с подобного рода произведениями. Пока я пишу эти строки, меня одолевает непомерный груз всего, что мне удалось узнать — от художника, из википедии, из вселенной Марвел. И само мое описание становится чем-то пародирующим, продолжением работы, еще одним ее тентаклем. Что-то я расскажу, а я хочу рассказать ВООБЩЕ ВСЕ, потому как сам задет этим неврозом знания. И в то же самое мгновение, осколки расходятся и рассыпаются. Выясняется: единственное, что я могу, воспроизвести в себе и своем тексте — этот постоянный поход за странными «пасхалками», перекрестными эстетиками и частичками мрачного лора.

Мы еще не двинулись дальше названия: видимо нужно начать сначала… Но все же по этой работе меня будут вести две нити: работа Таруца с «художник-функцией» и обнажение им фантазий реакционного технокапитализма. Можно предвидеть критическое замечание: в работах этого художника технокапитализм получает продолжение усиление и эстетическое оправдание. Но мне кажется, что все же в его работах, коль скоро это именно произведения искусства, а не стихийные идеологические объекты, эта идеология ограничивает сама себя и доходит до своего предела в осознании.

Посреди пространства высятся две башни с декоративным алебастровым оформлением. На первый взгляд они кажутся повторением друг друга, архитектурными двойниками, но небольшие штрихи, вроде бледно-желтого подтека, помечают (как территорию помечает животное или мифическое существо) их минимальное различие. В башне тесно, места хватает только для одного зрителя. Пройдя внутрь, посетитель выставки встречает графический портрет Алексея Таруца, выполненный студентом Академии Штиглица. Условия его работы предполагали, что он за мгновение постарается запомнить лицо и воссоздаст его по памяти дважды. И техника его выполнения, и условия напоминают скорее криминалистическую практику фоторобота — воссоздания лица по малейшим, ускользающим деталям того, кого преследуют.

Вокруг башен ходит прокси-перформер и показывает видео со смартфона. Он располагается полулежа на ступенях около решетки, по своему усмотрению подходит к башням и стучится в них определенное количество раз, ритмически воспроизводя фразу YOU’RE NOT THE ONLY ONE CURSED WITH KNOWLEDGE [А иногда — нет]. Небольшие детали скрепляют, почти в прямом смысле, все происходящее — это жвачка-печать на дверях в служебное помещение (зритель не может туда попасть) и желатиновый отпечаток лица. Формы башен, монументальные архитектурные мотивы в этой работе соотносятся с едва уловимыми небольшими деталями, причем последние имеют гораздо большую роль — это и минимальное различие, и микродвижения перформера, и два обнимающих друг друга пуховика (изображение в

Художник, которому так же близка эстетика китч-величия, Пол Чан на своей последней выставке в

Не

Мы связываем слова в пространные аргументы, строим концепции связности и причинности, надеемся на то, что наши идеи будут следовать одна за другой. Так мы бежим от хаоса, в надежде хоть как-то закрепиться в мире, передать другим свое сообщение. Пусть связность будет призрачной, фантомной, держащейся на волоске, на жвачке, пусть даже эту связность обеспечит нам конспирологическая теория — мы готовы брать порядок высказываний взаймы у рептилоидов, инопланетян, пращуров, только бы мостики с другими хоть как-то держались. Мы становимся чем-то вроде башни маяка в агрессивном шторме волн, а грамматика — наш сигнал другим людям, кричащий, что надежда на смысл остается. Как огонек на чрезвычайно мрачной по колориту картине «Плот Медузы» Теодора Жерико организует вcе каннибалистические импульсы отчаяния, произведение искусства выступает в открытые воды разрушения, нонсенса, противоборства нечеловеческих стимулов для одной единственной цели — как-то держаться. Во многих работах Алексея Таруца присутствует диссимиляция художественных средств — их несоответствие друг другу. Хореографии, звуки, маски, лики, все мельчайшие элементы постоянно врезаются друг в друга в диссонансных аккордах. Они предполагают нечто изнаночное к тому, что называют Gesamtkunstwerk — уже не совокупное, тотальное произведение, а водоворот несоразмерностей, где каждый элемент не отдает себя более высокой общей цели, как того желал Вагнер, а удерживается в швах, крепежах на теле Франкенштейна. Там, через эти швы дышит хаос, разлом грамматики, руинированный синтаксис. YOU ARE NOT THE ONLY ONE CURSED WITH KNOWLEDGE, YOU ARE NOT THE ONLY ONE CURSED WITH KNOLWDGHE — после «сломанной» двойной запятой, фраза повторяется второй раз, но слово «знание» оказывается разломано. Сочетание букв WDGH превращает knowledge в рычание, в гроул, с которым этот художник уже не раз работал. Первый раз фразу говорит человек, второй раз, словно эхом, ее возвращает уже что-то нечеловеческое в человеке. В горах кажется, что эхо тебя передразнивает. Но почему? Потому что ты чувствуешь как само пространство из которого ты уже вычтен, повторяет за тобой, но это не голос, не сигнал, а шум, почти напоминающий сигнал. В блэке и дет метале гроул и скрим — определенные вокальные техники — используются зачастую с сильной реверберацией. Мне нравится как этот эффект присутствует у группы Ash Borer. Cловно что-то рождается из лесов. Ты не слышишь голос с его «смыслом». Ты слышишь уже возвращенное нечеловеческое эхо, построенное на вычитании человека из пейзажа. Это принципиальный момент и для построения работ Таруца. Речь идет не об автономии аффекта (самостоятельного существования вибрирующей материи) как в теории Брайяна Массуми, а об автономии спецэффекта. Реверб у Ash Borer — это тоже спецэффект, но он не накладывается «поверх» голоса, он и есть первичная основа того, что мы слышим. Эхо приходит раньше, чем голос. Даже больше: никакого голоса нет вовсе, есть только эхо пространства, которое легко спутать с языком и сообщением:

Прорыв к языку, из которого исключен субъект, обнаружение безоговорочной, по всей видимости, несовместимости между появлением языка самого по себе и самосознанием человека в его идентичности — вот опыт, который сказывается в весьма различных элементах нашей культуры: как в самом акте письма, так и в многочисленных попытках его формализовать, как в изучении мифов, так и в психоанализе. .Вот мы снова перед зиянием, которое долгое время оставалось незримым: бытие языка обнаруживается не иначе, как в исчезновении субъекта

Но вот что интересно: работы Таруца тем не менее как-то удерживаются, они образуют собой форму, пусть и алеаторную. За счет чего они держатся, оставаясь честными в своем случайном, стихийном характере? Это первый значимый вопрос. Второй вопрос касается того, что оказывается затронуто в этой механике распада. Моя главная гипотеза, которой я и хочу поделиться, состоит в том, что эти работы держатся за счет вычитания фигуры художника, идентичности artist, идентичности Таруца. Вычитание Таруца — очень конкретного человека на самом деле является вычитанием функции художника как такового в отношениях со своим произведением. Мы можем опрокинуть название последней работы на саму связь художника и произведения. Произведение искусства является эхом воли художника, оно повторяет его жест, отпечатывает в себе, но становится независимым и возвращает художника себе уже в нечеловеческой перспективе, по ту сторону грамматики и смысла. Инсталляция тревожна, прокси-перформер и его действия указывают на то, что произведение это двойник Таруца, в гримасе повторяющий за ним его представления о себе. Можно было бы написать: Aleksei Taruts,Aleskei Traust.

Я хочу напомнить об одной яркой повести Клоссовски «Бафомет». По странному совпадению, основное ее действие как и в этой работе Таруца, разворачивается в двух башнях Ордена Тамплиеров. В «Бафомете» тоже рыцарское средневековье — вовсе не исторический роман, а воображаемая сцена, герметично окруженная пустым небытием. Как во сне. Во вступлении в орден попадает молодой юноша-паж и становится частью странного ритуала в одной из башен. Начиная с середины повествования мы попадаем в эту же башню, в которой стоит механизм из мехов, изготовленный в виде змеи. Меха выдувают из змеи души когда-то умерших (Клоссовски называет их «дыханиями») и начинается долгий диалог между душами тамплиеров и призванными. На протяжении всей жизни Клоссовски был обуреваем одной идеей: утратой тождества между телом и душой, которая гарантируется Богом. С приходом Бафомета душам и телам оказывается позволено небывалое: одно тело может содержать в себе множество душ, и одна душа может обладать сотнями тел. В «Логике смысла» Делез, читая Бафомета, называет это «порядком антихриста». Антихрист разрешает трансмутацию и метемпсихоз, он открывает возможность множественности. Но почему это

…в мышление западно-христианской культуры, базирующейся на фундаментальных бинарных оппозициях и логоцентризме, вкрадывается мысль, ранее абсолютно не полагаемая сознанием: «Но что если Дьявол, напротив, если Другой — это Тот же?»

Что, если Бог и Дьявол суть одно и то же? И ошибкой является положение Бога одной, а Дьявола — кардинально другой стороной? Может быть, стоит поочередно сблизиться с разными сторонами, вступая в беспрерывную игру подобий. «Возможно, в этом сама суть спасений: не заявлять о себе знаками, а действовать в глубинах подобий?»

Бог и Дьявол, первая и вторая башни, Танос и Железный Человек, портрет Таруца и портрет Таруца не противопоставляются, а полагаются рядом, разыгрывая духовную пантомиму позднего капитализма, в котором сетевая анархия постоянно мерцает и оборачивается монархией расправляющих плечи атлантов.

В работе «Ницше и порочный круг» Клоссовски разделяет три степени интенсивности: порядок борьбы импульсов, порядок фантазмов и порядок симулякров. Место же главного принципа, как говорил Ницше (высшего импульса) выступает доктрина «Вечного Возвращение Одного и Того Же». В последних исследованиях о Клоссовски было доказано, хотя это так очевидно, что даже не нуждается в доказательстве, что эта работа — философский двойник «Бафомета».

В своих письмах Ницше говорит о том, что наблюдение за собственной нервной системой и постоянной мигрени стали для него своего рода лабораторией. В особенно тяжелые периоды, Ницше не только не мог писать и читать, но он не мог мыслить. Это означает, что континуальность его Я постоянно прерывалась. Далее его вопрос прост и логичен: что есть в тот момент, когда меня нет как мыслящего существа. Очевидно, есть импульсы разной силы, борющиеся друг с другом интенсивности. В этой борьбе одна интенсивность может побеждать, сохраняя первенство. Вся история философии, религии и науки таким образом, должна быть перевернута. Не «я мыслю — следовательно существую» — нет ничего более ложного. На самом же деле Я, способное произнести Я — это одно из влечений, дошедшее до нашего сознания. Ницше называет это «величайшим заговором»: он состоит в том, что мышление подсовывает себя в качестве основания, успокаивая людей тем, что бытие мыслимо и рационально (все действительное — разумно). На деле же был совершен нарциссический подлог, в котором мир был сведен к нашему мышлению как основанию. Ницше постоянно повторяет, что сама возможность данных быть исчисленными, не означает того, что исчисляемость является необходимым. То, что наше сознание и самосознание существует еще не значит, что оно представляет собой основание и гарант. В этом на самом деле кроется секрет понимания Ницше политеизма и монотеизма: монотеизм это победа одного из импульсов над всеми другими (для Ницше этот импульс — ресентимент). Боги для Ницше — это экстремумы интенсивности, а не абстрактные идеи (как например в мифологии Шеллинга). Соревнование богов меж людей это отражение битвы импульсов, которые становятся единственной реальной, последней субстанцией. Для того, чтобы прийти к ней, однако, требуются усилия по демонтажу своего Я, демонтажу философии и демонтажу «христианского недоразумения».

Борьба импульсов доходит до сознания в качестве обсессий и образов — всякий художник и философ обуреваем одной фантазией. Множественная постановка мизансцен (пантомим духов) — это выражение фантазма в одном конкретном тексте. Решающую роль играет здесь идея о «вечном возвращении». Представьте, что каждый момент, каждый миг будет повторятся бесконечное количество раз. Такое тестирование вечным возвращением нужно для того, чтобы все моменты индивидуальной жизни лишились окраски «Я", которое лишь конструкт, и обрели взгляд с точки зрения вечного возвращения. Но Ницше утверждает не только это: он говорит о том, что мы должны "заволить» вечное возвращение, сказать ему «Да», быть аффирмативным до предела. Лу Саломе, заставшая Ницше в

Сохраняя lucidity в безумии, Ницше удалось перенести субъективность с сознания, человеческого и я к множественности ситуации — и именно это происходит в современной гетерогенности произведений искусства. Утрата искусством монотеистических предрассудков и соединение с аффирмацией Бафомета. Сила непримиримости, образующая современную форму является местом, локусом, где деконструируется человеческое в самом художнике. Произведение его двойник, вычитающий его из него самого.