Звук как объект. Музыка как действие. Музыкант как музыкант

Что произошло с музыкой в XX веке? Лекция прочитана 19 января 2016 в ДК Трехгорка.

XX век, очевидно, изменил наше понимание того, что такое музыка, и то, как мы ее слушаем. У меня нет цели в рамках одной лекции описать полную историю какого-либо направления музыки XX века, тем более — историю всей музыки XX века, это было бы невозможно. Я постараюсь рассказать об определенной логике и некоторых ключевых эпизодах, которые привели к сдвигу в восприятии музыки в процессе складывания главных музыкальных явлений XX века — Новой музыки, импровизационной музыки и

Но что мы подразумеваем под «XX веком», где его границы? Дэвид Туп в книге «Океан звука» называет началом XX века один, казалось бы, незначительный эпизод — когда Клод Дебюсси впервые услышал яванский гамелан на парижской выставке Exposition Universalle в 1889 году. Эта музыка произвела на него сильное впечатление, после чего он попробовал использовать эти странные свободные ритмы, звукоряды и мелодии в своих композициях.

Почему это так важно для истории музыки? Европейская цивилизация к тому времени имела длинную историю отношений с другими культурами, и это в целом довольно печальная история. Но дело в том, что Дебюсси столкнулся с

Первый эпизод, который мне хотелось бы упомянуть, это революция двенадцатитоновой техники (додекафонии), разработанной Арнольдом Шенбергом и его учениками Антоном Веберном и Альбаном Бергом (нововенской школой) в 1920-х годах. Суть ее состоит в следующем: серия звуковысот, в которой берутся какие-либо из 12 звуков хроматической гаммы, выстраиваются таким образом, чтобы не было повтора ни одного звука в рамках данной серии. Так внутри ряда ликвидируются любые тональные тяготения. Помимо этого, фактически отменяется важная для венской классической школы сонатная форма, построенная на модуляции: экспозиция, разработка, реприза. В этой трехчастной форме, напоминающей гегелевский силлогизм (тезис–антитезис–синтез), когда-то выразилось стремление немецко-австрийской музыки к философскому и логическому обоснованию музыкальной трансценденции. Двенадцатитоновая техника порывает не только с тональностью, но и с риторической логикой — музыкальными предложениями и периодами, завершающимися тоникой через субдоминанту и доминанту. То есть рушатся фундаментальные для классической музыки ограничительные структуры. Конструктивистский подход создает видимость, что звуки сами складываться в музыку, пока композитор будто бы наблюдает за процессом.

Тем не менее, здесь мы слышим базовые элементы классической музыки: тематизм, полифонию, сопровождение мелодии аккомпанементом, ритм. За эту дань традиции и за его экспрессивность Шенберга позже критиковали его последователи — сериалисты (в особенности Пьер Булез), которые применили серийный подход не только к высоте звука, но и к другим параметрам: тембру, ритму, громкости и т.д. Сериалисты в конце концов далеко ушли от романтизма Шенберга, доведя рациональность и «объективность» музыки до предела.

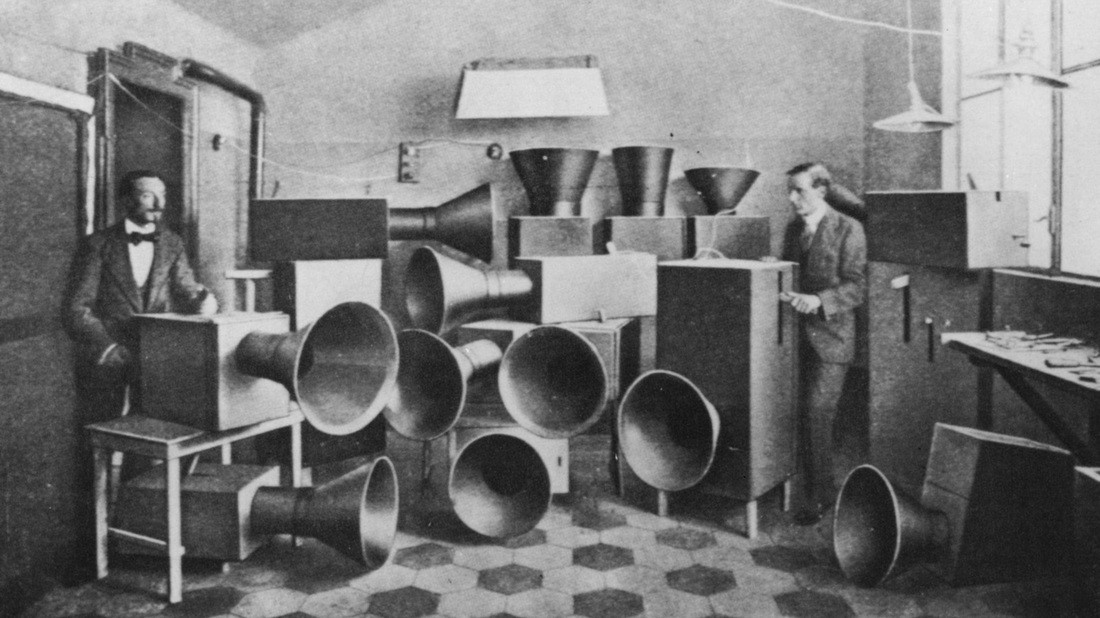

Параллельно происходили эксперименты совершенно другого рода. В СССР в 1923 году была исполнена «Гудковая симфония» Арсения Авраамова, состоящая из разного рода индустриальных шумов: парового свиста, фабричных гудков, звуков машин. Футурист Луиджи Руссоло еще в 1913 году пишет манифест «Искусство шума» с той же идеей: легитимация повседневного индустриального и городского шума в пространстве музыки. В начале 1910-х годов итальянские футуристы под предводительством состоятельного буржуа Филиппо Томмазо Маринетти сочиняли туманные манифесты о милитаризме и «динамизме», «скорости и любви к опасности», устраивали театрально-музыкальные перформансы и всячески саботировали публику. Руссоло считал, что музыкальные тоны стали слишком просты и скучны, чтобы производить на слушателя впечатление. На концертах шумовой музыки, в частности, на миланской вилле Маринетти, где произошло первое такое представление в 1913 году, Руссоло использовал деревянные прямоугольные ящики, внутри которых располагались разные моторы, а звук выводился наружу и усиливался при помощи металлической воронки. Работы футуристов предвосхитили то, чем в середине столетия будет заниматься создатель «конкретной музыки» Пьер Шеффер с его подробной теоретической разработкой «звуковых объектов» и акусматическим подходом в музыке. Идея освобождения звуков будет волновать умы композиторов и музыкантов на протяжении всего XX века.

Понятно, что Новая музыка уже не могла существовать в старых социальных и институциональных условиях. Теодор Адорно, главный апологет нововенской школы, отмечал, что техническая сложность атональной музыки и додекофонии отменяла традицию любительского домашнего музицирования, то есть лишала академическую музыку важной социальной базы и приводила ее к изоляции. Но музыка Шенберга и его учеников была, согласно Адорно, прежде всего реакцией на тотальную коммерциализацию культуры. Для него нововенцы были последним бастионом в условиях нашествия масскульта, перед которым не устояли другие композиторы — например, Стравинский. Через атональность, саму неблагозвучность звуков осуществлялась критика буржуазного общества, которое ждало от музыки привычных и приятных звуковых сочетаний.

Важно понимать, что это как раз было время становления массовой культуры. Позже Адорно и Хоркхаймер описали ее через понятие «культуриндустрия» в работе «Диалектика просвещения». Культурная продукция непрерывно производится стандартизированным, конвейерным способом, для того чтобы манипулировать массами (потребителями культурных товаров). Новые средства массовой коммуникации стремятся к тотальной унификации и тиражированию клише.

Первый фонограф был представлен Эдисоном еще в 1877 году, но оловянные цилиндры, которые в то время заменяли диски, подлежали быстрому разрушению. Через десять лет он вернулся к идее и разработал что-то

Здесь необходимо прояснить термины. Поп-музыка и популярная музыка — разные вещи. Популярная музыка — это музыка, не написанная профессиональным композитором. Она существовала давно, задолго до композиторской музыки и параллельно ей. Помимо этого, в XIX веке появилась «легкая» музыка, которую сочиняли композиторы вроде Оффенбаха и которая была популярна среди городского населения. Поп-музыка появилась только в 50-х годах XX века.

Немецкий культурный критик, искусствовед и исследователь поп-музыки Дидрих Дидерихсен в книге «Über Pop-Musik» берет за точку отчета выступление Элвиса Пресли на шоу Эда Салливана в 1957 году. Почему важен не сам Пресли, не его музыка, а всего лишь трансляция его выступления по телевидению?

Дело в том, что поп-музыка — это не совсем музыка, а часть культуриндустрии, причем существующая одновременно в нескольких медиумах. То есть в данном случае мы используем это понятие не как обозначение музыкального жанра, а как некое сингулярное явление. Мы не просто слушаем поп-музыку, мы покупаем альбом, с фотографиями, которые рассматриваем во время прослушивания; мы смотрим видеоклипы; мы узнаем подробности жизни и личности артиста. Все эти элементы одинаково значимы в рамках культуриндустрии — работа дизайнеров или имидж-мейкеров ничуть не менее важна, чем работа композиторов, аранжировщиков, музыкантов. Вместе с музыкой нам продают образ героя или образ жизни. Часто потребители поп-музыки даже не отдают себе в этом отчета — им кажется, что это просто музыканты и просто фотографии.

Обратите внимание на звучание трубы Луи Армстронга, насколько она напоминает вокал в

Вслед за Адорно и Хоркхаймером, Дидерихсен разрабатывает три типа культуриндустрий XX века. Первый тип — это радио и кино. Здесь важно смешение публичного и частного — публичность врывается в дом посредством радио, а «частное» времяпрепровождение врывается в публичное пространство во время похода в кинотеатр. Вторая культуриндустрия — это, собственно, поп-музыка и телевидение, третья появляется с приходом интернета. Тинейджеры слушают записи у себя дома, это глубоко интимный опыт. Слушатель вкладывает в песни или отдельные музыкальные моменты свои личные переживания. Затем молодые люди собираются в публичном пространстве — на танцполе или в концертном зале. Каждый будет носителем своего индивидуального опыта, но наличие такого опыта у каждого объединяет всех (или создает видимость объединения). Так с 1950-х работает индустрия поп-музыки, которая берет в оборот индивидуальные переживания и коммодифицирует их.

Перед нами пример разработанной продюсером Филом Спектором концепции «стены звука» в звукозаписи. Мы слышим насыщенное звучание, где сливаются разные инструменты, странный запаздывающий ритм, и все это не воспринимается нами как брак. Идея состояла в том, что даже если музыкальный материал будет посредственным, Спектор всегда сможет довести запись до необходимого состояния с помощью наложения множества звуковых пластов, так что публике все равно понравится запись, и она будет хорошо продаваться. Так и случилось: запись «You’ve Lost That Lovin’ Feelin’» имела большой успех. Начиная с 1960-х годов поп-записи были всегда в той или иной степени саунд-дизайном — важен сам саунд, который вызывает у нас какие-то ощущения, ассоциации, приятные воспоминания. Сегодня, если в записи используется реверберированный малый барабан в духе 1980-х, это уже несет за собой шлейф ассоциаций, музыка уже нам что-то говорит (и ее можно продать). Это еще один пример «освобождения» звука в XX веке.

В то же самое время в культуре происходил другой важный процесс — размывание границы между «высокой» культурой и «низкой», их взаимопроникновение. Так возникла серая зона экспериментальной музыки, где грань между

1950–60-е были временем большой доли молодежи среди населения (результат послевоенного бейби-бума), а также периодом «золотого века капитализма», когда рецессии практически не происходили на фоне стабильного и стремительного экономического роста и достаточно равномерного распределения доходов. Так возникли условия для широкого молодежного протестного движения (поп-музыка с самого начала была ориентирована на молодых людей). Экономическое благополучие давало возможность вести антисоциальный образ жизни. С одной стороны, это было левое антикапиталистическое движение, с другой — протест против старшего поколения. Особенно это было актуально для Германии, где не было возможности для массовой люстрации после войны, и бывшие нацисты продолжали работать учителями, чиновниками, полицейскими. В 1968 году во время студенческих протестов в Берлине и Париже выходит альбом Петера Брецманна Machine Gun.

Возникновение свободной импровизации в 1960-е годы имеет ряд предпосылок. Импровизация в джазе с самого начала была ограниченной. Эластичная ритмическая и гармоническая структура джаза и блюза давала большую свободу для вариативности. Когда джазовые музыканты собирались на

Что мы понимаем под «абстрактной музыкой»? Ведь музыка сама по себе абстрактна, изначально не изобразительна. «Абстракция» здесь означает, что мы вынимаем звуки из привычных структур, навязываемых нам всей предыдущей традицией, и тем самым освобождаем их. Таков был и подход британской группы AMM, использовавшей немузыкальные объекты или неконвенциональные способы звукоизвлечения на привычных инструментах. Главное — выжать максимум из уникальной ситуации. Кроме того, в их музыке присутствовала явная антиавторитарная и антикапиталистическая идеология: максимальное разрушение любых социальных и звуковых иерархий, никаких соло и аккомпанементов. Все участники импровизации равны, на них не давит никакая авторитарная личность — в том числе, композитор. Никто не знает, каков будет исход.

После второй мировой войны прочные позиции в мире академической музыки заняли сериалисты. У них была довольно логичная генеалогия (непосредственные наследники нововенской школы, восходящей к венской классической), бесконечные варианты развития внутри единого общего метода, а также ощущение обретения наконец подлинного авангарда в музыке — радикального порыва с традицией, на который не смогли пойти нововенцы в первой половине XX века. Композиторы-сериалисты были влиятельными, занимали высокие университетские посты. Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.

Кейдж на протяжении короткого периода был учеником Шенберга, который сказал о нем позже, что он «точно не композитор, но изобретатель — гениальный». В 1940-е Кейдж разрабатывал собственный шумовой подход. В начале 1950-х начал экспериментировать со случайностью в музыке, когда подбрасываемая монета, игральные кости или китайский текст «Книга перемен» определяют, какой звук будет звучать следующим и каковы будут его параметры. Поворотным моментом для Кейджа было лето 1952 года. На одном концерте пианист Дэвид Тюдор, многолетний исполнитель его музыки, сыграл «Water Music», где помимо фортепиано использовалась переливаемая из одного сосуда в другой вода, колода карт, свисток, радио, на котором переключались станции. В колледже Black Mountain состоялся первый в истории искусства хэппенинг: Кейдж стоял на раскладной лестнице и читал лекцию о

Идея Кейджа состояла в постижении природы звука через тишину, осознании невозможности тишины как таковой. Ученики и соратники Кейджа в

Мортону Фелдману удалось по-своему показать, как звуки могут говорить сами за себя, быть собой, а не

В 1980-е многие музыканты-экспериментаторы заинтересовались громкой шумной музыкой — например, сцена японского нойза (Japanoise), под влиянием которой нойз распространился в США и Европе; нью-йоркский даунтаун и Джон Зорн с его интересом к американскому хардкору и нойзу. В середине 1990-х произошел поворот в разных зонах экспериментальной музыки к радикальному минимализму, микрозвуковым экспериментам, редукционизму и тишине: в электронной экспериментальной музыке (lowercase — немец Бернхард Гюнтер и японец Риодзи Икеда), в академической музыке (берлинская группа пост-кейджевских композиторов и музыкантов Wandelweiser), в свободной импровизации (например, берлинская импровизационная сцена Echtzeitmusik, совершенствующая возможности акустической коммуникации, исследующая импровизацию как будто под микроскопом). Наиболее влиятельными первопроходцами опять оказались японцы — токийская сцена onkyo.

Тишина и радикальный минимализм в условиях шумной городской жизни производят на слушателя буквально шоковое впечатление: концентрация внимания доходит до предела. Понятно, что такая музыка может исполняться только в небольших залах. Хайнер Геббельс в книге «Эстетика отсутствия» пишет, что зал вместимостью 600–1000 человек по определению предполагает некоторую тоталитарность и десубъективацию — публику превращают в толпу зевак, не вовлеченных по-настоящему в процесс.

Возвращаясь к поставленному вначале вопросу о том, почему сегодня так актуальна импровизационная музыка. Мы много говорили о звуковом мире как мире объектов. Можно придерживаться позиции стороннего наблюдателя по отношению к этим объектам — как сериалисты или даже американские композиторы-экспериментаторы. Возникает вопрос: где в такой ситуации может быть субъект? А субъект отчетливо присутствует здесь, в импровизационной музыке. Субъект — это музыкант-импровизатор, Джим О’Рурк, Отомо Йошихиде, Сачико М. В