Les études clandestines: [независимые интеллектуальные сообщества и семинары на руинах университета]

Идея Университета и самоорганизующиеся интеллектуальные сообщества

Постановка проблемы изобретения и трансляции знания представляется сегодня если не самой важной, то одной из ключевых в сложившейся кризисной ситуации. Первые университеты, возникшие в средневековье, стремились к как можно большей самостоятельности и независимости от государственных структур. Сегодня две стороны университетской системы — институциональная и знаниевая — слились до неразличимости. Мнение о том, что «западный университет умер», [1] наводит на мысль о возможных альтернативных путях в области знания и образования, которые имели место задолго до этого диагноза.

Одним из наиболее ярких примеров практики подпольных университетов можно считать Варшавский летучий университет [2], который функционировал как неофициальная образовательная структура. Другой пример школ нового типа — Баухауз (1919–1933), предлагавший в качестве ключевой идеи переосмысление границ профессиональных областей и соединяющий аспект искусства и ремесленного дела, возвращаясь здесь вновь к общей идее средневековья, когда первые университеты строились аналогично ремесленным цехам. При этом в Баухаузе процесс трансляции знания не отрывался от процесса изобретения, что отчетливо видно, к примеру, из книги Пауля Клее «Педагогические эскизы» [3]. Сходная ситуация имела место и во ВХУТЕМАСе.

Совершенно другой путь — это создание неинституциональных образований. Примеров такому способу действия масса: кружок формалистов, методологические семинары Г.П. Щедровицкого в Москве, петербургский Свободный Университет, если говорить о близких контекстах. Такая форма действия, как правило, обусловлена двойственностью самой культурно-политической ситуации (официальное и подпольное). После 1991 года эффект обновления вызван, скорее, изменением медиума культурно-образовательной трансляции, чем изобретением принципиально новых схем.

На основе этого может быть выдвинуто методологическое требование осмысления уже имеющихся экспериментальных образовательных практик. Инертность наличествующей инфраструктуры во многом следует из того, что отсутствуют механизмы представления истории интеллектуальных микросообществ как интеллектуальной истории и истории понятий, а вместо этого чаще всего имеет место пример описания (анти)институционального способа бытования того или иного сообщества. В любом случае практика собственно интеллектуальной работы неотделима от лингвистической практики описания глубинной жизни сообщества, являясь при этом не средством фиксации, а средством содержательной и методологической его разработки. Ниже представлено несколько материалов самоописания оппозиционных интеллектуальных практик в условиях тотального кризиса Университета.

Евгения Суслова

Проблемные точки формирования средневековых университетов и современных независимых интеллектуальных сообществ

Современные практики интеллектуальных сообществ на просторах «одной шестой части суши», несомненно, являются продуктом европейской культуры, формирующейся на протяжении уже трех тысячелетий, базовые принципы которой, однако, были заложены в античности с ее семью свободными искусствами, фигур философа, ученого, интеллектуала и, что для данного рассмотрения является, пожалуй, самым важным, практик социальных взаимоотношений на уровне союза равных. Однако то, что является само собой разумеющимся для европейского города, оказывается точкой напряжения и конфликта в постсоциалистическом обществе. В 50–60-х годах XX в. французские интеллектуалы стояли у истоков революции, на которую было принято равняться в среде молодых интеллектуалов крупных городов России. Само собой, «властитель дум» в России и Франции — два разных персонажа. Если французскому интеллектуалу дают возможность открыть экспериментальный университет, в котором постоянно говорят о революции, то его российский «коллега» привык одиноко «бороться с системой».

Европейский интеллектуал не одиночка — скорее, ремесленник и человек цеха, а не подвижник или святой. Индивидуальность стиля (письма и жизни) европейского интеллектуала всегда уже предсуществует погруженной во вполне определенный социальный и интеллектуальный контекст, не является одиночным проектом, но включена в общее движение и поле движений. Мы много слышали о «структуралистах», «новых левых», школе Лакана, движении антипсихиатрии и т. д., которые, будучи помещены в один ряд (с чем, возможно, не следовало бы торопиться без определенной надобности), возвращают нас к понятию «сообщества». В первую очередь — интеллектуального.

Со средних веков европейский интеллектуал пользовался особым положением и привилегиями: «Общество официально выдает ему свидетельство о его способностях и праве на интеллектуальный труд, который затем происходит в условиях относительной свободы. Сочетание этих признаков определяет европейскую специфику данного типа деятельности. Причем инстанцией, выдающей подобное свидетельство (степень, диплом), является сообщество равных — корпорация равных (ученых), действующее в автономном режиме, хотя, конечно, с ведома и одобрения государственных структур» [4].

Определение университета в современном российском обществе крайне размыто: учебные заведения постсоветского пространства, выдающие диплом о высшем образовании, называющиеся университетами, зачастую имеют малого общего с принципами европейской университетской корпорации. Изначально университет является сообществом профессионалов, основанным на цеховых принципах: «Держась терминологии римского права, средневековые юристы называли университетом (universitas) всякий организованный союз людей, всякую корпорацию (corpus)» [5]. Расцвет корпоративного ремесленного духа и возникновение первых университетов (Болонья, Монпелье, Париж, Оксфорд) происходили около XII века, удачно охарактеризованного Ч. Гомером как «Возрождение XII в.», и прокладывали себя по многим линиям: теология, архитектура, литература, поэзия, образование. «Оно скрывалось, подобно другим таким движениям, в глубинах, тихое и незаметное; поэтому нам следует описать, нащупывая корни и все ответвления, скрывающиеся под верхним слоем почвы, его социальную среду, его источники и происхождение. Однако сказать, что движение это никак не осознавалось его современниками, было бы неправильно, так как его достижениями восхищались» [6].

Не увлекаясь реферативностью, следовало бы обозначить проблемный круг формирования средневековых университетских сообществ в соотношении с формированием уже «современных» независимых сообществ.

Проблема понятия университета. Интеллектуалы средневекового запада объединяются по цеховому принципу на базе уже существующих школ, где изучаются свободные искусства и право — то, что достается средневековью от античности. Изначально университет — всегда свободное объединение, корпорация. Позже власть пытается переприсвоить термин «университет». До сих пор мы видим, что университетом принято называть множество различных структур: от бюрократических монструозных машин до свободных «экспериментальных» объединений студентов и преподавателей (экспериментальный центр Венсенн, 1969–1980).

Проблема позиции интеллектуала внутри сообщества. Средневековая историография дарит множество выдающихся персоналий, чья индивидуальность вписана как в общее интеллектуальное поле сообщества, так и в общий процесс культурного развития обозначенного периода. Тем не менее, до сих пор история мысли вращается вокруг имени собственного, игнорируя множество имен и контекстов, стоящих за единичным.

Проблема отношения «интеллектуалы — власть». Сюжет отношений интеллектуалов и власти начинается с «сецессий» — переселения групп студентов и магистров в результате конфликтов на прежнем месте, в результате которых возникает университет в Сорбонне, Кембридже. Сецессии показывают, что практика забастовок была далеко не чужда первым университетским корпорациям и в некотором смысле вшита в идею университета, демонстрирующую принцип сообщества. Так или иначе, интеллектуал всегда находится меж двух (или множества?) огней, что каждый раз заново вынуждает ставить вопрос, для кого он работает, что особенно актуально в современной российской ситуации. Если речь идет о пресловутом производстве смыслов, то вопрос звучит так: кому адресованы эти смыслы, кто их производит и зачем.

Проблема различия позиций российских и европейских интеллектуалов. Все обозначенные проблемы, как видно, вращаются вокруг непростого вопроса о взаимоотношениях между интеллектуалом, говорящим от лица сообщества, властью и дискурсом, который производится попеременно то первыми, то вторыми. В современной российской действительности очевидно, что независимые интеллектуальные сообщества позволяют производить новые формы жизни, новые способы общения и практики ускользания от «власти», диктующей единый взгляд, единую историю и многие другие единообразия, замыкая субъекта в весьма ограниченном наборе практик. Важнейшей проблемой, актуализирующейся в современной ситуации, является проблема необходимости такого сообщества встраиваться в игру с «официальным». Вопросы стоит ставить определенно и возможно таковым должен быть не «насколько нам нужно влиять на существующее положение вещей в обществе и государстве?», а скорее «нужно ли нам думать, что нам следует на

Дмитрий Степанов

[1]. Барнетт Р. Осмысление университета / пер. с англ. Р. Гайлевича. С. 97. Режим доступа: http://charko.narod.ru/tekst/alm1/barnet.htm

[2]. Варшавский Летучий университет возник в 1885 году и просуществовав 20 лет по классической для Европы схеме стихийного сообщества преподавателей, прежде чем стал легальным учебным заведением. В силу политической ситуации университет мог быть только тайным, лекции проводились на квартирах преподавателей (в целях конспирации). Обучение продолжалось до 6 лет и включало преподавание четырех блоков научных дисциплин: общественных, историко-филологических, педагогических и

[3]. Клее П. Педагогические эскизы. — М.: Д. Аронов, 2005.

[4]. Уваров П. У истоков университетской корпорации» — расшифровка публичной лекции. Режим доступа: http://polit.ru/article/2010/02/04/university/

[5]. Суворов Н.С., Средневековые университеты. М: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — С. 2.

[6]. Christopher Brooke. The Twelfth Century Renaissance. N.Y., 1970.— пер. Панасьев А.Н. (http://krotov.info/history/12/3/bruk00.html)

Семинар НОВАЯ ПОЭЗИЯ

(Москва)

Галина Рымбу: Летом 2012 года группой студентов ЛитИнститута им. Горького, так или иначе вовлеченных в актуальный литературный процесс, был задуман альтернативный образовательный проект, просуществовавший да 2013 года. Одним из основных предметов у студентов ЛИ является «современная русская литература», занятия по нему проходят в течение трех (!) лет по довольно произвольной программе (к примеру такой: Шаламов — Рубцов — Гандлевский — Пелевин). Такая форма, кажется, не в силах дать студентам адекватное представление о поле современной литературы, а уж тем более снабдить каким-либо вменяемым теоретическим аппаратом для ее осмысления. Мы осмелились взять на себя эту задачу и, грубо говоря, заняться групповым публичным самообразованием, а в перспективе видеть этот процесс как институт внутри Института. Знали ли мы что-то про альтернативные образовательные программы? Почти ничего. Мы скорее ориентировались на институции современного искусства, чем на классическое гуманитарное образование.

В рамках проекта существовали:

— открытый лекторий, в рамках которого читался курс лекций о новейшей поэзии: от 30-х годов до актуального настоящего (лекторы: Дмитрий Кузьмин, Данила Давыдов, Михаил Айзенберг, Иван Ахметьев, Владислав Кулаков)

— встречи студентов с современными поэтами

— семинар, посвященный связям современной литературы и современной философии.

Проект начался с аншлага, было очевидно, что необходимость в таком образовании есть не только у студентов ЛИ, но и у людей из других вузов, которые составляли немалую часть аудитории. Пытаясь находить аудитории под очередное мероприятие, мы быстро поняли, что никто из администрации вуза не знает, что и когда в какой аудитории происходит, что действия администрации не скоординированы между собой и уж тем более не могут быть скоординированы с нами. Похоже, что для большей части преподавательского состава и администрации наш проект выглядел как назойливая интервенция. Показательно, что осенью 2013 года, часть организаторов проекта и сочувствующих им перешла к открытому конфликту с администрацией, на этот раз уже не на поэтической, а на социальной почве. После того, как Министерство образования выпустило новый закон, лишающий вузы государственного финансирования содержания студенческих общежитий и позволяющий осуществлять его за счет самих студентов, администрация ЛИ еще до начала учебного года подняла плату за общежитие в десятки раз, так, что теперь ее размер превышал размер академической стипендии ровно в два раза. В ответ на это студенты развернули внутри института протестную кампанию, результатом которой стала отмена повышенной таксы и образование активного студенческого сообщества, которое уже вело переговоры с администрацией об увеличении стипендий, правильном и законном их распределении и т. д. Параллельно развернулась еще одна протестная кампания, которая требовала отстранения неквалифицированных, на взгляд ее участников, преподавателей и привлечения к преподаванию более адекватных исследователей современного литературного процесса (в т.ч. лекторов «Новой поэзии»). «Литературный» протест по воле обстоятельств превратился в «социальный». А «социальный» протест превратился в рамках этого вуза уже в протест политический.

Последним мероприятием «Новой поэзии» стали «Автономные чтения», в организации которых, в том числе, принял активное участие Кирилл Медведев. Они были своего рода ответом на проведенный за

Подводя итоги, можно сказать, что проект был реальной попыткой проблематизировать и политизировать вопросы литературного труда в актуальной культурной ситуации. Может быть, именно поэтому многим публичным литераторам столь неудобен факт его существования, что маячит в литературном мире как призрак некой странной, смутной проблемы, как вопрос, который, будто воронка, продолжает затягивать в себя множество молодых людей.

Екатерина Захаркив: Основной моей задачей в рамках проекта «Новая поэзия» было создание афиш. Работать нужно было максимально быстро, зачастую не обладая полной информацией о предстоящем мероприятии, в последнюю минуту дорисовывая даты и аудитории. Поскольку классический плакат воспринимается как визуальная формула, выполняющая унылую рекламную функцию, ни у кого из организаторов проекта не возникло сомнений, что этот формат можно нарушить. Наши афиши транслировали специфические образы, порой весьма косвенно связанные с заявленными на них событиями. Такое внутреннее противоречие содержаний казалось единственно правильным способом подачи информации.

Дарья Серенко: Проект «Новая поэзия» был первым в моей жизни сокураторским опытом. Стоя у студентов над душой, я уговаривала их прийти сегодня «на мероприятие»; во время чтений поэтов переживала за более чем возможное вторжение неадекватного субъекта речи (старика-сумасброда, литературного мастера-нацбола или его выкормышей), впервые столкнулась со странностью аппарата власти, иррациональностью его действий, мистическими дрейфующими инстанциями, аудиториями, приказами. Наш проект в рамках нашего же учебного заведения обладал такими же (или меньшими) привилегиями, как конкурс бардовской песни, театральный кружок и проч. Студентов становилось все меньше, пространство проекта герметизировалось, спустя несколько месяцев я слышала разговоры о «новой студенческой секте». Однажды лекция Данилы Давыдова в рамках проекта проходила в аудитории напротив семинара Сергея Арутюнова. А однажды Олеся Николаева сорвала афишу, посвященную лекции Дмитрия Кузьмина. А потом через год я сама приклеила текст Кирилла Медведева на стеклянный стенд рядом с антиукраинским текстом Олеси Николаевой, и он до сих пор там висит. Прошло два года, и проект «Новая поэзия в Литературном институте», подвергшись мифологизации, продолжает некую образовательную работу: для моих новых младших друзей он стал обетованным проектом, хотя сейчас уже трудно поверить, пересматривая видео с лекций и вечеров, что все это происходило в данном учебном пространстве.

Никита Сунгатов: В сравнении с образовательным курсом и циклом поэтических вечеров, адресат которых чем дальше, тем больше оказывался размыт, более важной (и поучительной) мне видится история нашего самоорганизованного семинара.

В моей (уверен, что и в коллективной тоже) биографии он сыграл значительную роль. Обсуждение классических работ Лиотара, Фуко, Деррида, etc.; разговоры вокруг важнейших текстов (не)подцензурной поэзии прошлого века и новейших поэтических практик, с их последующим размыканием в актуальные политический, социальный и культурный контексты — все это очень сильно отличалось одновременно и от того, что происходило на «официальных» литинститутовских семинарах, и от тех разговоров, которые мы вели друг с другом в быту, не заключая нашу коммуникацию в формальные рамки. С

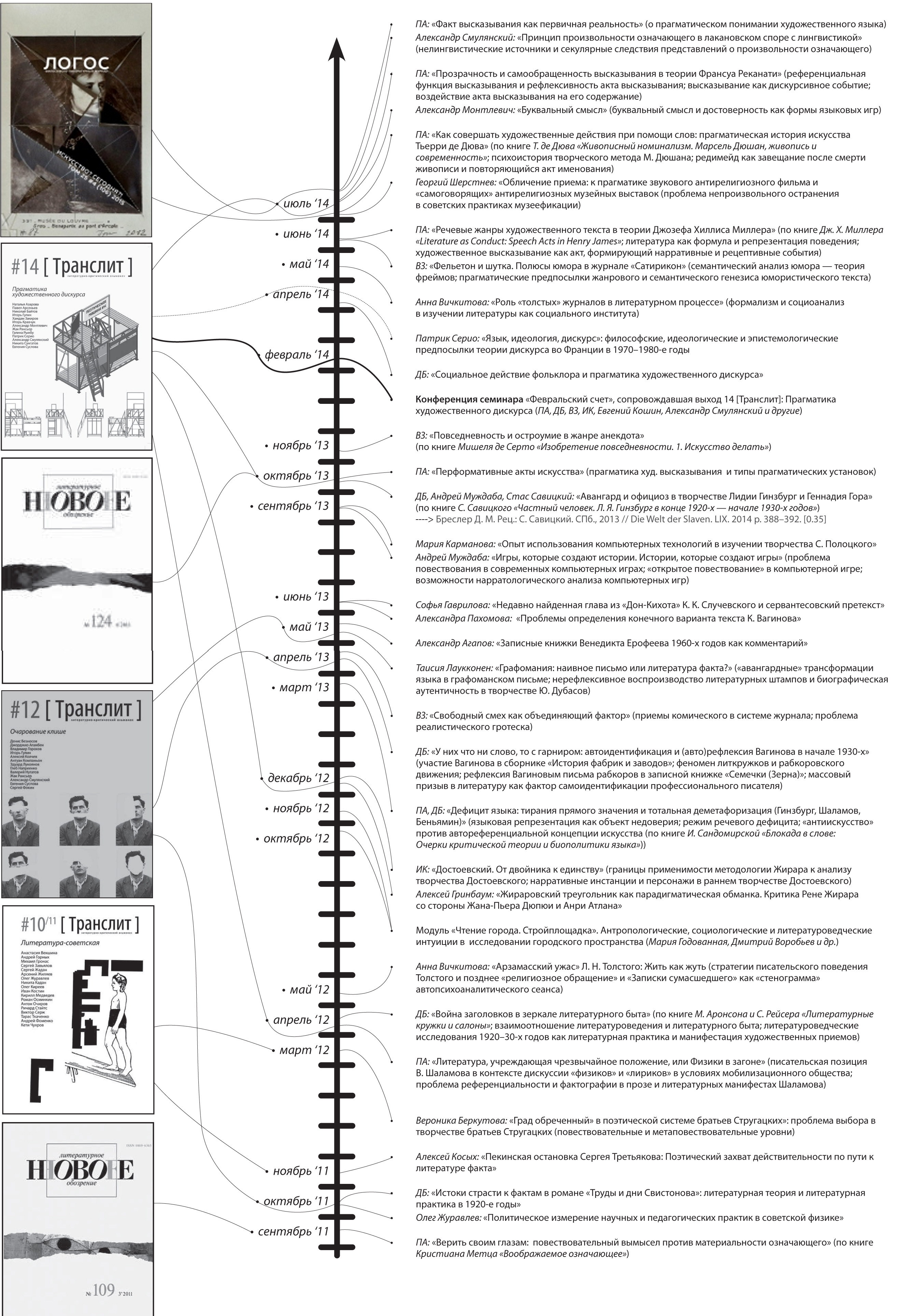

Семинар Прагматика художественного дискурса

(Петербург)

К понятию художественной прагматики

[ дискуссия в переписке ]

Дмитрий Бреслер:

Друзья, как вы уже, наверное, знаете, Женя Суслова собирает материалы для готовящегося блока в [Транслит] о свободных от четкой институциональной закрепленности семинарах гуманитарного толка. Так как человеку извне сложно разобраться в порядке наших спонтанно организованных заседаний и еще в целом не устоявшихся методологических установках, лучшим описанием нашего семинара я вижу прямую речь его участников. С историографией вопросов немного. Можно будет составить карту заседаний последних лет, обозначить там темы, докладчиков, публикации, выполненные после доклада или под влиянием прочитанного на семинаре (вся эта информация восстанавливается по пабликам в vk и fb). Сложнее и любопытнее было бы дать некоторое определение нашим прагматическим штудиям, найти корреляции с уже существующими методологиями, очертить исторические, жанровые (если такие есть) границы применения обсуждаемого нами подхода, привести список имен, близких нам. Думаю, завязав переписку в группе, в формате дискуссии, мы сможем выдать общий текст, который, кажется, нужен не столько редакции альманаха, сколько — будет полезен семинару. Чтобы начать, предлагаю следующую реплику.

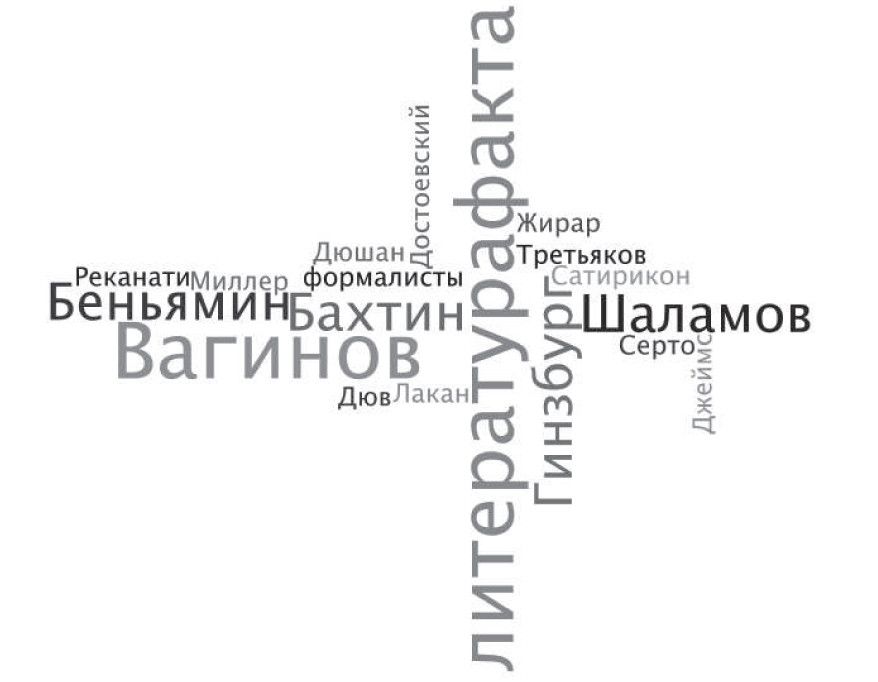

Взаимоотношение художественного текста с теми, кто им оперирует — именно так в семиотическом приближении видится прагматическая проблематизация, — удовлетворяет еще формалистской схеме функционирования литературы. Так, имманентное отношение к литературе ОПОЯЗом сменилось манифестацией самообращенности (рефлексивности) поэтической формы. Формула культурной коммуникации Якобсона описывает процесс воплощения художественного произведения. Внутритекстовые интенции, замыкающие действие литературного произведения на самом себе, представляют собой жанровую инерционность, интертекстуальный фон. Очевидно, что центростремительная концепция семантизации текста должна быть осложнена проблемой функционирования художественного высказывания в рамках личностных авторских стратегий, в качестве коррелята дискурсивного бессознательного современной ему эпохи.

Даже если одной из задач конкретного текста является реалистическое воспроизведение внешнего мира, помещенная в текст реальность читается как реальность double bind — такой эффект производится, в первую очередь, за счет специально препарированной риторики художественного высказывания, по мнению того же Якобсона, выдержавшую столкновение оси селекции и оси комбинации. Оставляя в уме операционный механизм поэтического, вслед за Бахтиным/ Волошиновым мы не отрицаем и дискурсивный потенциал художественного языка. В работах 1920–30-х годов, подписанных разными представителями круга Бахтина, прослеживается близкий нам тезис о социальной природе любого высказывания (включая художественное). Также как Дж. Остин делает вывод о перформативной потенции любого акта высказывания, мы делаем попытку рассмотреть художественное произведение в качестве поэтического акта конкретного автора, для которого литература может быть формой говорения здесь и сейчас, опосредованным и усиленным литературностью дискурсом, выполняющим стратегические действия внутри самой ситуации литературной борьбы и эпистемологических дискуссий эпохи.

Теория речевых актов заявляет диахроническую структуру реального высказывания, которая становится видна в поэтапном процессе рецепции, заканчивающимся перформативным жестом — такой подход к изучению коммуникации позволяет обойти обязательное, казалось бы, условие множественности одновременной интерпретации одного и того же сообщения в зависимости от кода получателя. Дело не в семантической безграничности любой коммуниции, но в возможности влияния на этот процесс, оказываемого со стороны механики его воспроизводства. Таким образом, художественное высказывания рассматривается нами как протяженное во времени, во всем многообразии своего (текстологического) воплощения и в постоянным взаимодействии с авторской (творческой, литературно-бытовой, дискурсивной) стратегией. Исследовательская единица, подразумеваемая нами, может быть представлена в качестве текста (Барт), который может поместиться на ладони его создателя.

Художественно организованная речь выдает произносящего за действующего агента литературного поля, прагматический барьер которого совпадает с предложенным высказыванием. Женетт выделяет паратекст, как особую область поэтической структуры, которая рождается на ее границе в постоянном взаимодействии с внехудожественной реализацией текста — предисловия, комментарии, эпиграфы, замечания от редактора и т. д. В истории литературы можно выделить целый ряд таких индексальных произведений, поэтическая функция которых проявляется только за счет паратекстуальных особенностей. Формирование парадигмы таких произведений может быть плодотворно (что показывают ранние работы Л.Я. Гинзбург 1920–30-х годов или скажем внимание к прагматической функции футуристских манифестов, отмеченной, к примеру, Шапиром и Ладой Пановой).

Другая, не менее соблазнительная исследовательская модель может быть определена как опосредование риторики текста актами высказывания нарраторов. Герменевтические опыты группировки речевых актов (жанров) внутри художественного целого можно найти в работах А.Д. Степанова, который разбирает коммуникативные модели чеховских героев, или же в подобной работе Дж. Хиллиса Миллера, разбирающего речевые акты у Генри Джеймса.

Однако приведенные стратегии изучения не являются единственными или наиболее приоритетными. Представление слова в романе в качестве художественного дискурса дает возможность воспринимать литературный материал в качестве возможного для исследования частных социальных писательских тактик, проблематизирует отношение условной области исторической реальности и фикционального мира текста, что может рассматриваться как вклад литературоведческих штудий в современную гуманитарную науку.

Несмотря на то, что я медлил с этим сообщением почти неделю, текст написан спонтанно и задуман как приглашение к дискуссии, нежели как ее финальный аккорд. Пожалуйста, не уподобляйтесь мне и действуйте в переписке активнее.

Ваш Дима

Павел Арсеньев:

Дима, спасибо за почин!

Собственно, наверное будет излишним объяснять полезность подобной дискуссии для коллектива: семинар явно требует новой формы коммуникации, и почему бы ему не перестать сводится к докладам, читаемым раз в месяц на темы, временная и зачастую дисциплинарно-тематическая удаленность которых друг от друга не дает методологической оптике устояться. С одной стороны, это позволяет продолжать находиться в ситуации незавершенного поиска, но вместе с тем наверное имеет смысл вырабатывать способность давать оперативный ответ на вопрос, что мы называем прагматикой? какие методологические горизонты она бы напоминала или гибридизировала, от чего бы отталкивалась? с какого типа объектами работала?

На чем бы заострил внимание я:

1) на нашей методологической подвижности, параллаксности, которая не является добрым союзником для рождения метода. Как известно из формалистского опыта, хорошо видеть одну сторону вещи можно только ценой сокрытия других.

2) у меня есть проблема со словом самообращенность: как известно, оно может служить для обозначения «плохого» — постмодернистских произведений, тавтологически замкнутых на самих себе, нарциссически замещающих мир и т. д. (все это имеет отношение к актуальной модификации лингвистической поэтики, т.е. интертекстуальности), но я, например, часто использую это слово для обозначения «хорошего» — текстов, сознательно демонстрирующих собственную искусственность и тем обращающих своих рецепиентов к реальному миру (см. практику Брехта, Дебора, Питера Брука), они тоже как бы указывают на самих себя, сообщают какую-то информацию помимо референциальной, но скорее для того, чтобы объективировать репрезентацию, а не онтологизировать язык (ср. с известным прагматическим парадоксом лжеца). Грубо говоря, искусство утверждающее, что оно всего лишь искусство, не действует ли оно более интересным образом, чем искусство, не считающее этот факт заслуживающим сообщения. Не устанавливаются ли таким образом какие-то новые отношения между теми, кого связывает художественная коммуникация, т. е. не возникает ли какая-то «совершеннолетняя» прагматика, которая сегодня характеризует всякое рефлексивное (еще одно двусмысленное слово) произведение. Может ли произведение представлять само себя — в достаточной степени, чтобы быть не только средством коммутации между фикциональным миром и читательским воображением, но и полноценной вещью (или действием), однако только в той степени, чтобы не заслонить такой самообращенностью функцию саморазоблачения.

3) вторая проблема у меня с постоянной осцилляцией прагматической оптики с социопсихологией авторства (не столько творчества, сколько — литературного поведения, литературной личности) и здесь уже можно переходить на личности)))

Дима и еще чаще Игорь (что прекрасно хотя бы уже потому, что из этого выстраивается некоторый фронт) говорят о прагматике, ссылаясь на Бахтина и Остина, а также совершая все прочие необходимые оговорки, но все равно получается, что термин используется в немного закамуфлированном обыденном, а не лингвистическом значении и в лучшем случае имеет объем значения, примерно совпадающий с понятием «литературной стратегии»: например, прагматика Достоевского, пишущего «Хозяйку», — это прагматика — пусть «опосредованная и усиленная» собственно литературной игрой (но перед ней тем самым опять же начинают маячить некие слишком очевидные социальные выигрыши) — человека, запутавшегося в долгах и в своем литературном статусе. Или (менее явный пример) прагматика Вагинова — это прагматика эстета на социальной обочине, упаковывающего материал новой советской жизни в изящные и небезынтересные в плане теории фикциональности безделицы, т. е. объективирующего новояз в ответ на то, как этот новояз объективировал его (в качестве писателя, отсылаемого в командировку на заводы, сталкивающегося с советскими писательскими организациями, etc). Т. е. получается, что речь идет примерно о социальной психологии (текстов) конкретных авторов, для которой используется новый термин «прагматика», который, конечно, не подразумевает просто погоню за институциональной или статусной выгодой, но некоторый момент профита все же как бы подразумевает. И я сам, вероятно, допускаю иногда такое понимание, говоря о прагматике чрезвычайного положения у Шаламова, но здесь существенно одно отличие.

Коллеги чаще всего говорят о прагматике конкретных текстов, тогда как я — о прагматике как общем знаменателе письма, некоем «жесте, совершаемом на письме», детектируемом у конкретного автора. Т. е. конкретный автор здесь — только пример некой уловленной модели письма, но не исходная точка интуиции, вообще же разговор о «прагматике N» всегда чреват соскальзыванием в область литературных «интриг, скандалов, расследований», и тогда даже психоанализ представляется более строгой дисциплиной. В этом же случае призрак биографического автора со своими житейскими ставками и желаниями будет только усиливать акцент на субъектности — не в последнюю очередь, это может происходить потому что как сама бахтинская программа (сильно замешанная на буберовском персонализме, полухристиански понятых отношений с «другим», в котором субъект не столько растворяется, сколько становится, и прочей непрошенной душевности), так и программа англо-саксонской аналитической философии (с ее представлением о самодостаточным субъекте, унаследованным от либеральной политической философии) эту фигуру субъекта не только допускают, но и вводят в наименее эксплицированном виде, пусть иногда это и чисто коммуникативный или и вовсе грамматический субъект.

Я бы сказал, как только субъект появляется, все уже пропало: есть кому совершать «акты» и демонстрировать прочую активность. Словом, чтобы истребить обыденное понимание термина «прагматика», нужно изгнать из категории акта высказывания (l’énonciation) всякую самодостаточную субъективность. Для этого полезен Лакан и особенно те его пассажи, где он пишет об акте высказывания, ну и вообще знакомство с позицией французской деконструктивистской традиции в этом давнем споре с аналитической философией (см. спор Деррида и Серля о речевом акте, где первый настаивает на более обобщенно и бессубъектно понятой перформативности). На этом стоило бы остановаиться поподробнее, потому что проблема субъекта в случае становления прагматической поэтики ключевая (см. также, что об этом пишет Смулянский).

Впрочем, вся эта большая преамбула была вызвана следующим Диминым пассажем: «центростремительная концепция семантизации текста должна быть осложнена проблемой функционирования художественного высказывания в рамках личностных авторских стратегий, в качестве коррелята дискурсивного бессознательного современной ей эпохи». Собственно в ней уже шевелится вышеизложенная проблематика: суверенной центростремительности текста должно быть противопоставлено нечто более антропоразмерное, что-то, за что легче ухватиться, в нашем случае — «авторская стратегия», но та, чтобы не быть слишком банальной, тут же уравновешивается качеством «коррелята дискурсивного бессознательного современной (ей?) эпохи». Если бессознательное — дискурсивно, то скорее всего, оно не имеет прямого проприетария, а становится и циркулирует в речевых практиках социального коллектива и всевозможные «авторские стратегии» оставляет скорее опрокинутыми (как в типичном примере об оговорке стремление индивида сообщить о

4) Вот еще один Димин мотив, заслуживающий внимания уже тем, что он им сознается и систематически появляется в Диминых текстах: «литература может быть формой говорения здесь и сейчас, опосредованным и усиленным литературностью дискурсом, выполняющим стратегические действия внутри самой ситуации литературной борьбы». Сразу скажу, что это понимание прагматики было не чуждо и мне — как минимум на этапе написания предисловия к соответствующему выпуску [Транслит], где я говорю об исторической прагматике (которая сейчас мне кажется все больше смахивающей на переиздание тыняновской функции), и конситуативной прагматики. Если в случае первой «перформативные художественные акты» отправляются в диахроническом измерении и по отношению к наиболее значимым прецедентам истории литературы, то в случае второй — разворачиваются в уникальной ситуации реализации и рецепции художественных вещей/действий — т. е. перед конкретной публикой (в т. ч. профессиональных литераторов и, возможно, оппонентов), в конкретный исторический момент (определяющий некоторый пропускающую способность рецепции), конкретным актором, каковым могут быть и

5) мое последнее предложение касается составления методолгической карты, на которую должны быть нанесены имена/понятия, небезразличные прагматической интуиции. На такую я сразу бы нанес:

М. де Серто (от прагматического поворота в исследованиях текста и города),

Б. Латура (от производственной социологии науки),

Т. де Дюва (от номиналистского искусствоведения),

Дж. Хиллиса Миллера (от перформативного литературоведения),

Ф. Реканати (от прагматической лингвистики).

Из терминологических инвенций я бы также предложил придерживаться употребления таких понятий как «агент» вместо «субъект» (как известно, у Латура агентами производства научных фактов яляются в т. ч. микробы), «траектория» вместо «стратегия» и так далее, в духе истребления субъективистской терминологии.

ПА

Игорь Кравчук:

В своей последней реплике Паша обратился сразу к двум жанрам (или типам высказываний) с достаточно яркой прагматической составляющей — манифесту и исповеди. Ни тот, ни другой жанр не располагает к избыточным подробностям, терминологической насыщенности или разного рода нарративным маскам.

Начну с нескольких ремарок относительно тех аспектов нашей деятельности, которые Паша обозначает как тревожащие. «Методологическая подвижность» наших семинаров представляется мне не недостатком, а, напротив, большим преимуществом. Я не вижу иного способа выработать живую и

Второе небольшое замечание будет касаться столь часто упоминаемого «вульгарного понимания прагматики». Я бы вообще исключил этот пункт из нашей повестки.

Я прекрасно понимаю сложившиеся реалии и сам не раз сталкивался с обескураживающими примерами «академического романтизма» в ходе теоретических дискуссий. Однако любые ссылки на «презренный прагматизм» должны являться для нас маркером того, что в подобные дискуссии попросту не следует вступать: такую непрофессиональную и смехотворную планку они задают любого рода литературоведческим спорам. Несомненно, этот маркер приобретает иное значение в случае, когда становится элементом интересующего нас материала. Но я убежден, что наша исследовательская практика способна со временем сформировать вокруг себя новый тип научного сообщества. И в наших публичных выступлениях мы не должны об этом забывать, а следовательно, должны ориентироваться на тех, кто может стать нашим союзником, а не на тех, кто плохо отличает историю литературы от реконструкторских игр.

Теперь о содержательной части. Попробую немного отстоять и Диму, и себя, раз уж мы прибегаем к метафоре фронта. Принципиально важным замечанием у Паши мне представляется замечание о различии между объективированием репрезентации и онтологизацией языка. Полагаю, именно эту максиму мы должны всегда удерживать в голове: она является водоразделом, организующим и методологию анализа, и фактуру анализируемого материала, без учета этого водораздела абсурдно продолжать серьезный разговор об интересующих нас проблемах. Что меня настораживает, так это сосредоточенность на акцентированно саморазоблачающих практиках в искусстве — это, собственно, то, что нас подводит, и я говорю об этом вовсе не от обиды за XIX век, как можно было бы подумать. Главная претензия в адрес Димы состояла, насколько я помню, в том, что, будучи увлечен конкретным автором, конкретным кругом текстов, а главное, конкретной научно-философской парадигмой, он в известном смысле подменяет разговор о прагматике текста разговором о «литературных стратегиях». Нечто подобное совершаю и я, обследуя, вслед за Достоевским, гонорары его более удачливых коллег в 1840-е годы. Не в последнюю очередь на этом основании предлагается, насколько это возможно, элиминировать категорию субъекта, так как именно в свете прагматики, с позиций разоблачительного потенциала дискурса как такового, подобные аналитические тактики оказываются малопродуктивными и слабо связанными с содержанием семинаров (не лакановских, а наших). Мне кажется, что эти претензии вталкивают нас всех в замкнутый круг, и вот в каком отношении. Если помните, на одном из наших семинаров делался доклад о «самоговорящих» атеистических выставках в советских музеях. Подобный эпитет кажется мне подходящим. В обоих случаях мы работаем с чрезмерно «самоговорящим», чрезмерно податливым и благодатным материалом, втягивающим в орбиту нашей работы и формалистов, и Бахтина, и многое другое. Исследуемый материал оказывается настолько сильно детерминирован контекстом, что размывает границы метода, а это, в свою очередь, провоцирует к силовому разрушению авторитарной власти контекста. В качестве короткого отступления от этой мысли позволю себе «уцепиться» за упомянутого выше Шапира. В одной из своих статей, посвященной книге Б.А. Успенского «История русского литературного языка», Шапир атакует классическую теорию диглоссии, описывающую полифонию речевых установок в памятниках древнерусской письменности. Подробно перечисляя наблюдения самого Успенского и других палеославистов, Шапир подчеркивает принципиальную логическую невозможность внятно и доказуемо концептуализировать те или иные смены стилистического регистра на основании имеющихся у нас данных. Обращаясь к «Житию протопопа Аввакума», Шапир заочно предлагает Успенскому предъявить аргументы в пользу того, что оборот «прямое говно! отовсюду воняю» действительно сигнализирует о переключении текста с «Божественной» на «личную» точку зрения. Как в случае с цветами аввакумовского красноречия, так и в случае с ситуацией double bind, изначально описывавшей предпосылки к развитию шизофрении у детей, или в случае использования терминологии Остина, речь идет об одной ключевой проблеме — не о «зачарованности» субъектом, вдобавок носящей политические коннотации («либеральный субъект»), а о систематическом смешении различных приложений термина «субъект»: субъект письма, субъект права (почему нет?), субъект в логике, грамматике и так далее. Мы можем вспомнить поздние размышления Фуко на тему субъекта в философии Нового времени и его полномочий высказываться, его права на истинность. Как мне представляется, это должно не уводить наш метод в сторону от проблематики субъекта, а, напротив, предоставлять новые возможности, новые инструменты к трактовке этого понятия с позиций прагматики фикционального текста. Разграничение, предлагавшееся Успенским, в конечном счете, не так курьезно, как его представил Шапир, его слабая сторона — внеисторический характер, идеологическое воспроизведение прагматического процесса вместо его аналитической фиксации. Идеология и политика московско-тартуской семиотики сама стала предметом исследований (разумеется, я имею в виду здесь Максима Вальдштейна), что лишний раз подтверждает правомочность нехитрого принципа, утверждающего, что жизнеспособному научному методу мало быть фальсифицируемым: исследование конкретной проблемы должно быть в определенном смысле актом самоанализа, метавысказывания, ощупью пробирающегося к собственным прагматическим рамкам. Так, в том, что касается Бахтина, гораздо важнее корреляции не с Бубером, а с Фейербахом, оказавшим влияние на целое поколение европейских мыслителей и косвенно формировавшего интеллектуальный климат в России середины века. Скорее всего, именно этот тип связи и выводит Бахтина на «самоговорящий» материал прозы Достоевского, навсегда оставшегося в мире кружковых споров 40-х годов и на страницах своей публицистики пристрастно экзаменующего всех остальных на верность той эпохе (рекомендую перечитать с этих позиций все печатные споры с Щедриным в 60-е).

В этом месте я возвращаюсь к одной из своих первых ремарок о нежелательности резкого ограничения наших методологических исканий: как сможет существовать прагматическая школа, игнорирующая собственную прагматику?

Мой второй вопрос будет также касаться вышеизложенного. Следуя изначально заданной в моей реплике логике парадоксов, хочется переадресовать Пашину претензию ему самому: не является ли искусство, утаивающее или игнорирующее тот факт, что оно всего лишь искусство, актом куда более радикального саморазоблачения, чем искусство, настойчиво заявляющее о своей вещности? Накануне завершения выхода в свет «Бедных людей» Достоевский пишет брату о нежелании показывать читателю рожу сочинителя. При этом внутри самого текста неоднократно пародируются шаблонные произведения, бессознательно воспроизводящие различные жанровые клише. Казалось бы, следуя формалистской логике, все должно быть наоборот: клишированный текст стирает индивидуальность автора, а признанный удачным творческий эксперимент раз навсегда становится фирменным знаком автора. Но раз за разом герои-графоманы Достоевского от Ратазяева до Лебядкина сокрушительно разоблачают себя через клише, в то время как собственные игровые микронарративы Достоевского, играющие с разнообразными типами ожиданий, весьма успешно камуфлируют собственную двойную адресацию, порой против воли автора: фактором, предопределившим неуспех большинства текстов раннего периода, во многом и было то, что узнаваемая индивидуальная манера делала неисполнимой автопародию и сделала зашифрованные послания конкретным участникам литературной борьбы скрытыми самой поверхностью текста, да так, что даже спустя полтора века, располагая внушительным корпусом комментирующих текстов, мы вынуждены «выковыривать» эти прагматические данные.

Тем не менее, именно эта последовательная реконструкция разнообразных «интенций», организующих материал, составляет задачу номер один в моем исследовании. Это нечто большее, чем «скандалы, интриги, расследования». По этому пути нередко идет пушкинистика, раз за разом реализуя классическую сюжетную модель: у нас есть неуправляемый автор, нарушающий некий свод канонов и постоянно рискующий репутацией, постоянно «ошибающийся», но ошибающийся с неизменно тонким расчетом, ведь мы знаем: в конце все будет хорошо, и этот автор будет признан величайшим гением русской литературы. Многочисленные работы, посвященные генезису «Руслана и Людмилы», «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», «Повестей Белкина» строятся по лекалам современного сериала, где в амплуа доктора Хауса или Шерлока Холмса оказывается Пушкин, с водевильной легкостью обходящий и критиков, и цензоров, и злого гения (куда без него!) Булгарина. Такие исследования полны точными и остроумными текстологическими наблюдениями, однако на определенном методологическом уровне, как раз в продолжение парадокса рожи сочинителя, не отличимы одно от другого. Моя цель, в определенном смысле, состоит в отслеживании приключений подобной модели, отрефлексированной конкретным беллетристом, а не в написании увлекательной истории плутаний пишущего субъекта по лабиринту предугаданного литературоведческого сюжета. Возможно, я именно по этой причине иду на ритуальное призвание духа Остина, но ухожу от окончательного обнаружения своей теоретической позиции: прагматика художественного дискурса начинается для меня за рамками высказывания, в точке неопределенности, в которой сталкиваются разнообразные дискурсивные программы и никак не могут между собой разойтись: вот как будто бы социальная стратегия детерминирует высказывание и претендует на насилие над языком, но вот философия языка вмешивается в реализацию социальной стратегии. Возможно, она заставляет слишком явно ее манифестировать, тем самым полностью обезоружив, возможно, эта экономическая беззащитность текста становится основой куда более беспощадной литературной политики. В последней статье я много говорю о том, как должен был работать текст Достоевского. Но за этим утверждением скрывается другой интересующий меня вопрос, и я благодарен Паше за то, что именно сейчас наша переписка заставила меня об этом задуматься: я имею в виду вопрос о том, как не должен был работать текст Достоевского, и нет ли дополнительного, внутреннего концептуального разлома между тем, где этот текст ломается в системе языка, и тем, какие «линии отрыва» отчеркивает на его поверхности мой собственный анализ.

Мне кажется, что поворачиваясь лицом к этим проблемам, фиксируя внимание на собственной прагматике и вглядываясь не только в шрифт и рисунок абзаца, но и в семантический рисунок пробелов, мы смогли бы разобраться с субъектом в нашей методологии. Играя с известным высказыванием Хармса, можно заметить, что сомнение — это уже частица метода, но чтобы он не превратился в веру, метод сам должен быть переосмыслен как оригинальный способ сомневаться.

С уважением ко всем, Игорь Кравчук.

Вита Зеленская:

Доброй ночи!

Реплика запоздалая и небольшая, но, мне кажется, может быть уместной.

Сложно рефлексировать по поводу общего метода, поскольку, даже с точки зрения участника семинара, который был вовлечен в него последним, метод выглядит собирающимся по крупицам. И в этом — я соглашусь с Игорем — его преимущество. Это скорее общий подход к художественному тексту с точки зрения механики его воспроизводства, интересуют же нас в этом общем несколько разные вещи. Как мне кажется, в данном случае обращение к «массовой литературе», к которой относится и журнальный юмор, избегает опасности рассмотрения «прагматики N» и психологизации, которой опасается Паша, потому что плодотворный подход к рассмотрению таких текстов — не раскрытие авторской стратегии, а как раз рассмотрение поля взаимодействия равносильных точек: автора, читателя, внутреннего и внешнего контекстов. Единственное, что я могу представить как метод, — это мое понимание прагматики журнального юмористического текста в журнале «Сатирикон» в 1908–1913 гг., в итоге оно может быть расширено на функционирование юмора во всех периодических изданиях начала ХХ века. Журнальные юморески, в виду ослабленного авторского стиля, что связано с шаблонностью журнального юмора, наиболее явно демонстрируют существование текста не самого по себе, а как реализации взаимодействия вышеперечисленных сил. Кроме того, самообращенность в юморе и сатире периодического издания реализуется только в соседстве с другими подобными текстами, то есть во внутрижурнальном контексте. И поэтому именно самообращенность, в отличие от других свойств журнального юмористического текста, является следствием не авторской стратегии, но природы бытования текстов такого рода: практической редукции авторства даже при наличии подписи. Также неявная самообращенность журнального юмора и сатиры, проявляющаяся только во внутреннем контексте, служит подтверждением мнения Д. Уилсон о том, что ирония (в данном случае один из уровней журнальной сатиры) представляет собой скорее не притворство (как считают Дж. Остин и его последователи), а текст, заключающий в себе эхоический дискурс. В схожести высмеивания этих эхоических (принадлежащих цели насмешки, например, в ежедневной газете) дискурсов, сопологания противоположных им оппозиционных (дискурсов высмеивания в журнале) как раз и появляется самообращенность текстов сатириконцев, которые в конце концов складываются в один большой текст, высмеивающий свои собственные приемы создания комического.

К тому же, журнальный юмор, в силу его открытости к бесконечной интерпретации, дает возможность (тут я спорю с идеей Паши записать Серто в нашу компанию только как общепрагматического теоретика) для реализации невидимых повседневных практик, проявляющихся в восприятии фельетонов, которые, реагируя на сиюминутное, встраиваются в повседневность, высмеивают даже такие события, как массовая смерть от холеры и являются иллюзией практики освобождения от «давления символической системы языка» (И.Г. Козинцев). Эта иллюзия разрушается внутрижурнальным контекстом «Сатирикона», то есть при помощи все той же самообращенности. Таким образом, юмористический текст можно рассматривать как иллюзию жеста освобождения от символических систем языка и культуры.

С уважением,

Вита

Семинар ЛАКАН-ЛИКБЕЗ

(Петербург)

Руководитель: А. Смулянский

2010 год. Первый сезон. Рассмотрение предметов фрейдовского круга: бессознательное, остроумие, тревога, влечение, сексуальность.

Итоги сезона: «Вопреки тому, что мы думаем о сексуальном, оно оказывается подорвано уже в самом своем истоке. Вместо того поразительного здоровья, удивительной силы, которую мы сексуальному приписываем — а именно за этим нужны все концепции обсценного низа, телесной мощи, карнавала, — на деле мы видим, что в сексуальном ничего этого нет. Вопреки его чисто культурной мифологии оно лишено этой самой первичной силы и энергии, которая бы его поддерживала до бесконечности. На самом деле, сексуальное изначально входит в наш мир как

2010–2011. Второй сезон. Вводятся темы языка и власти: желание отца, сублимация, университет, интеллектуалы.

Итоги сезона: «Хотелось бы здесь рассеять еще одно заблуждение, которое повсеместно господствует в отношении учения Фрейда и даже легло в основу некоторых психотерапевтических взглядов. Это отмеченное собственными страхами психоаналитиков мнение, будто бессознательное представляет собой скопище ужасных природных инстинктов, которые культура призвана обуздать, понудив субъекта встать на путь сублимации. По этой версии, культура — это скорлупа вокруг бушующего моря непристойных животных страстей. По сути, здесь возникает очень странное и усеченное представление о сублимации, в котором сублимация становится средством борьбы с этим ужасом. Именно здесь в качестве спасения зачастую призывается так называемое «творчество», которое, по мнение некоторых моралистов, имеет очень важное воспитательное значение и вокруг которого складываются различные инстанции, которые носят различные наименования, но служат одному и тому же. Это может быть, скажем, хоровой кружок при домовом управлении или литературный кружок при доме престарелых или душевнобольных, где каждый может подвизаться в поэтическом творчестве. Сюда же относятся все занятия, которые ассоциируются с так называемым руко-делием — что тоже звучит довольно двусмысленно — по шитью, вязанию, плетению; разнообразные поделки из природного материала, домашние театры — вся эта вереница жужжащих маленьких инициатив, которые должны регламентировать, возвысить и организовать влечение субъекта — в детских садах, больницах, школах и других дисциплинарных учреждениях. Все они как будто бы говорят: делайте что угодно, плетите, вяжите, собирайте человечков из шишек, но только не фаллос! Уберите его — вот вам макраме (Лекция «Фальстарт сублимации»).

2011–2012. Третий сезон. Темы действия и «энергетического баланса»: поступок, принцип удовольствия, наслаждение.

Итоги сезона: «Проблема с понятием поступка заключается в совершенно специфической философии поступка и поступочности, которая пронизывает философскую мысль двадцатого века. В этой традиции пафос поступка, воспевание поступочности как идеального воплощения инстанции этического выбора достигает наивысшей формы. Совершенно очевидно, что в ряде случаев сам философ, делающий акцент на «поступке», пробавляется пафосом того рода, который не только Лаканом, но и его более далекими предшественниками, уже был опровергнут, но который, тем не менее, составляет, пожалуй, львиную долю в мышлении тех, кого мы называем академистами. Именно в этой среде поступок романтизируется и приобретает черты, почерпнутые из общепопулярной «философии жизни», где поступок является продолжением действия, венцом целенаправленной активности. В перспективе, заданной Лаканом, этот ореол развеивается. Поступок — это то, что деятельности как раз противоположно. Любая деятельность субъекта — даже сама благородная — по сути оказывается ничем иным как возвращением в лоно принципа удовольствия. Поступать же — значит выходить за пределы принципа удовольствия. Поступок — это не активность, а именно торможение на том уровне, где субъекта побуждает к действию желание другого» (Лекция «Поступок и действие»).

2012–2013. Четвертый сезон. Тема знания: истина, логика, невроз, Реальное.

Итоги сезона: «Таким образом, мы подбираемся к ответу на сакраментальный, занимающих столь многих вопрос о том, почему каждый, практически каждый субъект, т.е. субъект как историчностное образование, обречен на невроз, который также поэтому является образованием сугубо историчностным. Искать его причину необходимо в том самом месте, в котором субъект имеет дело со знанием, которое представляет собой что-то такое, что я назвал нуждой субъекта. Это не значит, что субъект хоть в

2013–2014. Пятый сезон. Оформление круга понятий, связанных с актом высказывания: речь, содержание сказанного, современные иллюзии перформативности.

Итоги сезона: «Принципиальная ошибка теории речевых актов заключалась в том, что даже в тот момент, когда она отделяла речевой акт от того, что, собственно, субъектом было сказано (а это разведение содержания и акта, конечно, было ее предельной тщеславной целью, которой она так и не достигла), она по-прежнему искала этот акт на уровне содержания. Сколько бы, другими словами, эта самая теория ни пыталась содержание высказывания от, собственно, speech act’а отделить, у нее ничего не получалось, поскольку в том виде, в котором речевой акт был в ней сформулирован, он продолжал кровно от содержания зависеть. Что такое, скажем, остиновский перформатив как высказывание, в котором кто-то говорит «клянусь» или «обещаю», или «держу пари»? Прежде всего, это что-то такое, в чем собственно акт высказывания от содержания неотделим. Каким бы «творческим», событийно порождающим этот перформатив ни казался, оторвать его от содержания просто не представляется возможным. Удивительно, что отмечая многочисленные слабости и зависимости «иллокутивной силы», определяющей срабатывание перформатива — неудачное время, неподходящий контекст, — при этом практически не замечали, что акт здесь хромает не потому, что ему могут помешать неблагоприятные внешние условия, а прежде всего потому, что никакого акта без буквальности содержания, безоговорочности доверия к его уровню здесь не будет вообще.

Разумеется, философия языка этот неудобный момент осознавала, пытаясь сделать все, чтобы по возможности структурно отделить инстанцию речевого акта от содержания речи. Но постольку, поскольку сам акт оставался не определенным до конца, успеха эта попытка не имела. В связи с этим, чем ценна лакановская инициатива, так это тем, что она

Нео-античная школа в течение двух сезонов существовала в режиме семинаров-живых встреч, а также в формате общения в соцсетях. На данный момент можно говорить о своего рода архиве. Надеюсь, будучи помещенными в [Транслит] как в новый канал дистрибуции, материал «нео-антики» способен быть, в

Данный текст представляет собой частично переписанные и дополненные, частично оставленные без изменений, тексты, публиковавшиеся в дискуссионной группе нео-античной школы. Из текстов моего авторства выбор был остановлен на тех, что послужили поводом к наиболее интересным дискуссиям с теми, кто участвовал в проекте и наблюдал за ним.

Семинар НЕО-АНТИЧНАЯ ШКОЛА

(Петербург)

Руководитель семинара

Александр Монтлевич

Эстетики существования

«Забота о себе» как практика, как культура себя ограничена в археологии проблематизаций и генеалогии техник себя периодом античности. Со второго века Н.Э., достигнув расцвета, забота о себе как принцип этического самоопределения уступает место христианским техникам «расшифровки я».

Как мы знаем, четвертый том «Истории сексуальности», который должен был следовать за «Заботой о себе» и озаглавленный Фуко «Признания плоти», как раз и призван был осветить период «вытеснения» античных практик эпимелейи и пайдейи новыми техниками субъективации. Содержание «Признаний плоти» уже пунктирно и фрагментарно высвечено как в «Герменевтике субъекта», так и в качестве контрастного фона для дефиниций Khresis aphrodisia и Epimeleia heautou. Начиная с первой части «Khresis aphrodisia» читателю, стремящемуся разобраться в проблематике, становится понятно, что могло бы составить предмет научно-исследовательского интереса: «Противоречивые движения души в этой ситуации будут в гораздо большей степени являться материалом моральной практики, чем сами действия в осуществлении».

Но более интересен вопрос о последнем витке «истории озабоченности», освещению которого должен был бы быть посвящен заключительный том серии, где от археологии Фуко перешел бы к футурологии «техник себя». Тут, возвращаясь к современному позднехристианскому субъекту, Фуко называет проект современного этического опыта «эстетиками существования». Об этом концепте сказано самим Фуко слишком мало. Тем не менее, речь идет о некоем возвращении к античной телеологии морального субъекта внутри современных повседневных практик себя. Определяя в «Khresis aphrodisia» телеологию моральных действий древнего грека, Фуко отмечает, что в «эстетике существования» «индивид осуществляется как моральный субъект в пластическом решении строго воздержанного поведения, открытого взору всех и достойного долгой памяти».

Именно упражнение в воздержанности и предлагается Фуко в качестве телеологии современного варианта этической работы. Речь идет не столько о некоем возвращении античного принципа (припоминания в платоновском смысле), сколько о дуге, о движении «эпистрофе», в котором мы возвращаемся из античности в современность. Отсюда значимость «эстетик существования» в проблематизации исторического разрыва. И дело не в том, что чем больше мы узнаем об античности, тем она становится дальше от нас. Исторический разрыв между моралью постхристианской современности и античным этическим опытом — это разрыв в самой современности, внутри современного субъекта куда масштабнее того разрыва, что пролегает между нами и античностью. Что хочет сказать Фуко, предлагая концепт «эстетик существования»? Мы предполагаем, что его целью является демонстрация того, что наиболее удаленные хронологически от современности «техники себя» («Забота о себе» и «Chresis aphrodisia») в

<…>

Спиритуальность

Изменение субъектом самого себя является условием доступа к истине; и обратно: доступ к истине изменяет субъекта, который получил этот доступ. Так понятая истина противостоит познанию как форме связи с истиной, которая не предполагает предварительного изменения субъекта с тем, чтобы он смог получить доступ к истине. Познание в наиболее распространенном виде не предполагает также и того, что дает какой-то иной результат, кроме увеличения познания, т.е. познание не меняет самого субъекта. Среди исключений, которые предполагают, что познание истины меняет субъекта, — психоанализ.

Но аналогичная формула формировалась, как считает Фуко, не в последнюю очередь под влиянием исторического проекта богословия. Именно в период становления богословия (V–XVII вв.) появилась альтернативная ему спиритуальность в виде эзотерических знаний, которые предполагали, в противовес богословию, что не может существовать познания истины без предварительного преобразования структуры (способа бытия) субъекта.

Такая духовность мистического и эзотерического типа практиковала такой «духовный» опыт трансформации, который позднее будет отброшен научным гносисом. Стало быть, первоначальное противостояние между спиритуальностью и богословием сменилось противостоянием между: эзотерикой и наукой; марксизмом + психоанализом и наукой; богословием и наукой.

Такой «постбогословский» тип познания и спиритуальности (по Фуко, «те поиски, практика и опыт, посредством которых субъект производит в самом себе изменения, необходимые для того, чтобы получить доступ к истине») был подвергнут отрицанию в науке и вытеснен в психоанализ и марксизм. Но такое вытеснение также оставило на поверхности опыта «правое смещение духовности», когда доступ к истине изменяет субъекта. Его же «левая» версия до сих пор отсутствует: субъект «по образу Бога» сегодня может сказать: «Такой, какой я есть, я способен познать истину».

Нам необходимо перейти от такого познания к практикам подготовки себя к доступу истины. Иными словами, задача в том, чтобы «познанию себя» (практикам Гносиса) предпослать «заботу о себе» (практики Эроса и Аскезиса). Проект «эстетик существования», связанный с обращением к античным образцам практик себя, заботы о себе выступает тем самым как современный и вместе с тем исторически уже свершившийся способ совместить матезис с аскезисом, подчинить принцип «познай себя» призыву «позаботься о себе». Речь идет о ставке на модель эпистрофе, обращения на себя, аутосубъективации, а не транссубъективации (отказа от себя, как это имеет место в христианской модели, или расшифровки «я» как в психоанализе и марксизме) или воспоминания себя в трансцендентной истине как в

Контраргумент: форма и содержание эллинистических практик

Существует определенный аргумент «за современность», за ее отличие от всего того, что некогда было наполнено своим уникальным содержанием опыта, исторически иным по своей внутренней конфигурации в сравнении с содержанием и конфигурацией опыта актуально проживаемых форм. Указывают на то, что даже если мы и способны воспроизвести внешний, формальный план некоторых эллинистических практик, то это будет всего лишь эрзац, подражание поверхностному, тогда как на содержательном уровне в плане опыта мы останемся в отношении античности на дистанции непреодолимой.

Подозрение, которое адресуется неоэллинизму, также связано с аргументом исторической невозвратимости. Будучи некогда актуальными в прошлом, античные практики себя представляют собой сегодня в гегелевском смысле «снятое». Однако быть снятым означает все еще существовать, вернее пребывать сущностью, оставшейся от прошлого существования. Применительно к «заботе о себе» можно говорить как об актуальном бессознательном, если этот термин использовать не в психоаналитическом смысле, а в физиологическом, как, например, в случае с процессом дыхания. Дыхание — авто-матический, физиологически бессознательный процесс; вместе с тем, человек может всегда сконцентрировать внимание на нем и вывести дыхание из непроизвольного режима. Пример с дыханием фальсифицирует идею прошлого. Если забота — ключевое свойство человеческого бытия (по Хайдеггеру), и забота — это и есть сам человек, его способ быть в мире, то забота о себе становится возможна как перехват управления заботой, перевод ее в произвольный режим. Техники себя в «заботе о себе», иными словами, не представляют собой чего-то прошедшего, антикварного и архаического — они настолько же актуальны для современного человека, как и дыхание, которое он делит с человеком на заре его появления как биологического вида.

Действительно, если «наивная» критика полагала, что идеология состоит в том, что мы обманываемся в сознании, что идеология — это ложное сознание, то современные теоретики изменили диспозицию и характер осознанного действия. Освобождение сознания от идеологических покровов (к примеру, знание, что деньги — всего лишь бумажки) не приносит освобождения от материальной формы идеологического процесса, от бессознательного, которое располагается в самом социальном, в пространстве повседневных практик, т.е. не избавляет нас (в примере с деньгами) от необходимости продолжать ими пользоваться. Известная формула Слотердайка: мы ведаем, что творим, и при этом, все равно продолжаем так поступать. Психоаналитическая логика снятия симптомов в момент осознания оказывается не действительной. Инсайт пациента не приводит к освобождению от симптома, локализованного не в психическом аппарате, а в социальном, экономическом поле. Т. о. идеология — не ложное сознание, а бессознательное, явленное в самой форме внешней практики, форме жизни, стиля существования.

Античные практики самосубъективации, казалось бы, настолько далеки от нас, что, как многим хотелось бы, невозможно говорить о присвоении внутреннего, психически достоверного опыта, стоящего за их материализмом внешней формы. Но с учетом указанного сдвига в критике идеологических форм оказывается, что эти практики в их внешней формальной составляющей есть нечто столь же доступное нам как и все другие знакомые нам повседневные практики. Критерий «материализма формы» оказывается тем, что позволяет говорить о нашей близости к античному опыту — в той мере, в какой мы способны буквально воспроизвести внешнюю форму этих практик.

Здесь, однако, и кроется настоящая трудность, связанная с тем, что на уровне материализма формы эллинистические практики слабо формализованы и объективированы. Античные практики отношения к себе представляют собой не набор инструкций и предписаний, не систему правил соответствия поведения кодексу, а неформализованные интенции, требующие от человека ситуативной настройки, доводки. Содержание их внешней, материальной формы в том и состоит, что, в отличие от многих современных, античные практики себя не имеют исходного статуса привычки, устойчивого ритуала. Это скорее формы «переодевания» габитусов, привычек бытия-в-повседневности, это акты де— и

Это означает, что задача индивида в том, чтобы использовать каждую ситуацию повседневного опыта как упражнение в «заботе о себе», т.е. как то, что может и должно быть прожито как «осознанное», не автоматически. Речь идет о воспитании установки (культуре интенций) к тому, чтобы внимательно (prosoche) относиться к себе как к ценности внутри повседневности, открыть возможность самому создавать правила «жизненных игр» без того, чтобы принимать уже кем-то созданные правила и системы определения того, что считать ценным (этически), а что нет.

В силу этого, говоря об эллинистических техниках себя и практике заботы о себе, акцент необходимо ставить не на готовых «упражнениях» в смысле «специализации», а на смещении значения «жизненных игр» в сторону, где каждая жизненная игра оказывается упражнением. Говоря коротко, необходимо превращать конкретную ситуацию в духовное упражнение, придавая ему качество морального поступка. И т.к. подобное придание моральной ценности не соотносится с этикой, исток которой содержится в системе общих запретов (общественного кода, морали, системы кодексов), то регулятивным принципом может являться лишь критерий эстетического, критерий «вкуса».

Подобный взгляд на культуру себя позволяет поставить ряд теоретических вопросов о соотношении эллинистических с такими современными концептами, как стиль жизни (М. Вебер), виртуозность (П. Вирно), дисциплина праздности (Т. Веблен), габитус (П. Бурдье) и др. Помимо прочего, «техники себя» реструктурируют поле проблематики «повседневности» в нечто мыслимое в качестве позднего образования христианской культуры, открывают себя как площадку «жизненных игр» задолго до появления христианства. Но, возможно, наиболее острым сегодня оказывается вопрос о «технике». С этим понятием, благодаря медиа-теории, привыкли обращаться чрезмерно фривольно, и, одновременно, можно сказать, что это понятие фатально заужено.

К исследованию техник себя: Жильбер Симондон

Техники себя подразумевают не отчужденное техническое, а сообразуются с античным использованием слова tekhne, среди своих значений одним из центральных моментов опыта имевшим искусство. «Техне» не столько технология и техника в «машинном» смысле слова, сколько «машина» художественного творения. Если Хайдеггер утверждал, что сущность техники не есть нечто техническое, то согласно Симондону можно говорить о том, что сущность технического не завязана напрямую на современную технику, а проистекает из «техне» как искусства формирования человеком самого себя.

По Симондону, отношение между формой и содержанием, скрывающее само техническое, передано нам из античности. Но техника в античности не принадлежит сугубо зоне производства вещей, сущего — объектов, машин. Напротив, местом обнаружения, локализации технического предстает сам человек, структура субъекта.

Именно в этом смещении вопроса о технике с изготовления вещи на изготавливание человека мы приближаемся к пониманию особого типа труда над собой (askesis) и соответствующих «техник себя», или искусства жизни (tekhne жизни, по Фуко). Античность — это эпоха, когда техническое проходит сквозь человека, и именно в человеческом (в возвратном «себя», которое еще не есть субъект, имеющий дело с техникой, объективированной в вещах) техническое предстает как форма рефлективности, отношения себя к себе, другим и миру, а преобладающая активность человека — техника как аскетика. Если в античности производство объектов является дотехническим, то производство человеком своего «себя» есть техническое в непосредственном смысле.

Сегодня мы перешли к тому, что техники себя оказались дисквалифицированы; триумф нового гуманизма сообразован и опирается на детехницазию человека. Человек перестал обладать искусством технологий своего «самого само». Если Симондон утверждает необходимость не человека освободить от техники, а технику от человека, т. е. машину — от порабощенности человеком (в труде), то мы можем сказать, что необходимо технику освободить от машины и вернуть ее человеку. Тем самым, человек освобождается от труда как производства объектов и становится способен производить самого себя, техно-себя.

Умение пользоваться собой (к примеру, использовать удовольствия, «удовольствие себя») предстает как неоантичный тип переконфигурирования современной техники: мы учимся пользоваться не техническими объектами, овеществленными и отчужденными, не машинами, гаджетами и виджетами в плоскости дигитально-иконической диалектики интерфейса, а самими собой. В техниках себя пользование собой и производство себя совпадают, а труд предстает как подлинно освобожденный от производства вещей и одновременно как потребление себя.

«Для того, чтобы технический объект был встречен как технический, а не как чисто утилитарный, чтобы он был расценен как результат изобретения и как носитель информации, а не только пользы, необходимо, чтобы получатель обладал определенными техническими формами» [1]. Мы же предполагаем, что техническое может быть встречено, когда имеется предпочтение такой техники, которая более несоотносима с отношениями различия между человеком и природой, трудом и использованием и т. п. (иначе говоря, со всеми теми «гилеморфизмами», на которые опирается сам Симондон с тем, чтобы освободить техническое

Если труд, согласно Симондону, и есть источник отчуждения, и призван им оставаться, пока ему не будет возвращен смысл «аскетики», которая отсылает к области otium — досуга, то техника аскетических практик себя и вовсе противоположна современному разделению повседневности на работу / досуг. Даже теория Бодрийяра, в которой предлагается мыслить потребление как труд и где сам труд обретет свое послежитие в практике потребления, — не способна усмотреть отчуждающую способность труда как такового вне условий капитала, который мыслится конститутивной медиацией сущности труда. Труд как трансцендентальный принцип в марксизме оказывается препятствием для размыкания askesis.

Полнота доступа к техническому может заключаться только в обеспечении доступа к «техникам себя». Иначе говоря, речь идет о том, чтобы «машину» лишить статуса внешнего объекта и воспринимать ее как принцип устроения самого себя, что и позволило бы отойти от того разрыва, который Симондон усматривает в отношениях между рабочим — эксплуататором, который лишь использует машину (как и пользователь), и наладчиком (равно как изобретателем или конструктором), имеющим доступ к аутентичному пониманию машины. Не «освобождение» машины из эксплуатации, не только «размыкание» техники в соприсутствии человека призвано освободить последнего от труда, — речь стоило бы вести об освобождении «технического», от самой машины. Античность, если руководствоваться симондоновской идеей исторического пути техники, предстает тогда как этап, когда техническое словно волна проходит сквозь человека, формируя саму субъективацию человека. Оказавшись вынесенным за пределы человека и вмонтированным в объекты, техническое начинает быть расположено в отрыве от себя.

Стало быть, применительно к технике себя, к аскетике, речь идет не столько об изобретении (хотя и о нем тоже), раскрывающем технический смысл «себя», сколько о настройке, регулировании, ремонте, погружающем человека в схему самоизобретения. В этом смысле критиковать стоит не только пломбирование вещей, гаджетов, не предназначенных для вскрытия и перепрограммирования (сегодня таких все больше), но и пломбирование самого человека, на корпусе души которого запечатлено «не кантовать!». Эпистрофе состояло бы в том, чтобы мы вышли к античности как к той эпохе, где присутствовали великие изобретатели — Сократ, Марк Аврелий, Сенека и др., и признали бы себя как таких регулировщиков, ремонтников схемы «себя». Стало быть, выходя из античности к себе, мы оказываемся способны устранить тот разрыв, который составляет нашу бытийную форму как такую, где мы являемся всего лишь «пользователями» себя, а не изобретателями (где, иными словами, функции рабочего и изобретателя (конструктора, регулировщика) отчуждены как в труде, т.е. в использовании техники как орудия, так и в познании и в досуге). Короче говоря, пользователь в нашем понимании — это тот, кто создает значение себя, в соответствии с которым труд становится аскетикой, технической деятельностью субъекта над самим собой.

Если Хайдеггер говорил, что сущность техники не есть нечто техническое, то при чтении Симондона следовало бы сказать — сущность технического не есть техника как технический объект. Она, скорее, отсылает к тем способам обращения к себе, которые совместимы с аскетикой, сущность коей, в свою очередь, не есть труд вне досуга.

[1]. Симондон Ж. О способе существования технических объектов // #9 [Транслит], 2010, С. 94-105

Материал опубликован в #15-16 [Транслит]: Литературный труд, конфликт сообщество