По ту сторону политических координат

Слова что-то значат. Если наша цель — добросовестно донести информацию, мы стараемся подобрать выражения, что адекватно отражают предмет разговора. Одни предметы описать легче, другие сложнее. Нечто конкретное, видимое, материальное назовут единожды, споров особых это не вызовет, и сто лет определение можно не пересматривать. Если же речь идёт об абстракциях, свойства которых не всегда легко уловить и уж тем более верифицировать, сообщение искажают обобщения и неточности. Пожалуй, эта проблема присуща концептуализации всего далёкого, высокого и сложного. Но это полбеды. Порой нечто неясное и противоречивое принимают за очевидное — такое, что не нуждается в пересмотре, а потому продолжает путать мысли и искажать картину мира дедов, отцов, детей. В сохранении этого «слепого пятна» определённо есть своя польза, прагматика. Но неточность во благо не перестаёт быть неточностью. Так ли очевидны смыслы самоочевидного?

О дивный новый мир! Научно-технический прогресс не просто преобразил место встречи людей и вещей, расширив среду обитания и сферу практической деятельности человека. Модерн также «расстроил» область мыслимого и высказываемого. Во-первых, в условиях постоянных изменений привычный словарь устаревал; во-вторых, образованных или хотя бы грамотных людей становилось больше; в-третьих, многие из них начинали интересоваться общественными вопросами и не могли об этом молчать. Политика переставала быть частным делом коронованных особ и привилегированных групп, распространяясь на всё более широкие слои населения. Напротив, религию — некогда вездесущую, смыслообразующую, к тому же подвластную церкви — вытесняли из публичного пространства, передавая ответственным гражданам «в личное пользование». Может, именно обратная корреляция между «социализацией» политики и «приватизацией» религии сформировала этот особенный современный мир и язык, который его описывает?

Последние 500 лет в Европе все знают, у кого какая религия. Последние 200 лет все более-менее понимают, кто правый, а кто левый. Последние 30 лет всё очевиднее инаковость (и замешательство) обществ, что называют себя секулярными. Сегодня бескомпромиссность и антисистемность религиозного фундаментализма напоминает тоталитарные идеологии, режиму Путина респектуют радикалы и диссиденты всех политических спектров, а Запад либерально-консервативно отстаивает ценности и «конституционный строй» миропорядка, что сложился после Второй мировой войны. Можно ли распутать этот клубок противоречий, используя привычные нам противопоставления правых и левых, религиозного и секулярного? А был ли этот словарь актуальным когда-либо? В этом тексте мы попытаемся уйти от привычных представлений о политических координатах и отделаться от интуитивного понимания религиозного фанатизма, предложив альтернативную интерпретацию природы эволюционных и революционных изменений, которые претерпело европейское сознание-бытие в Новое время. Как это у нас водится, начнём с теории.

Антитеория религии и идеологии

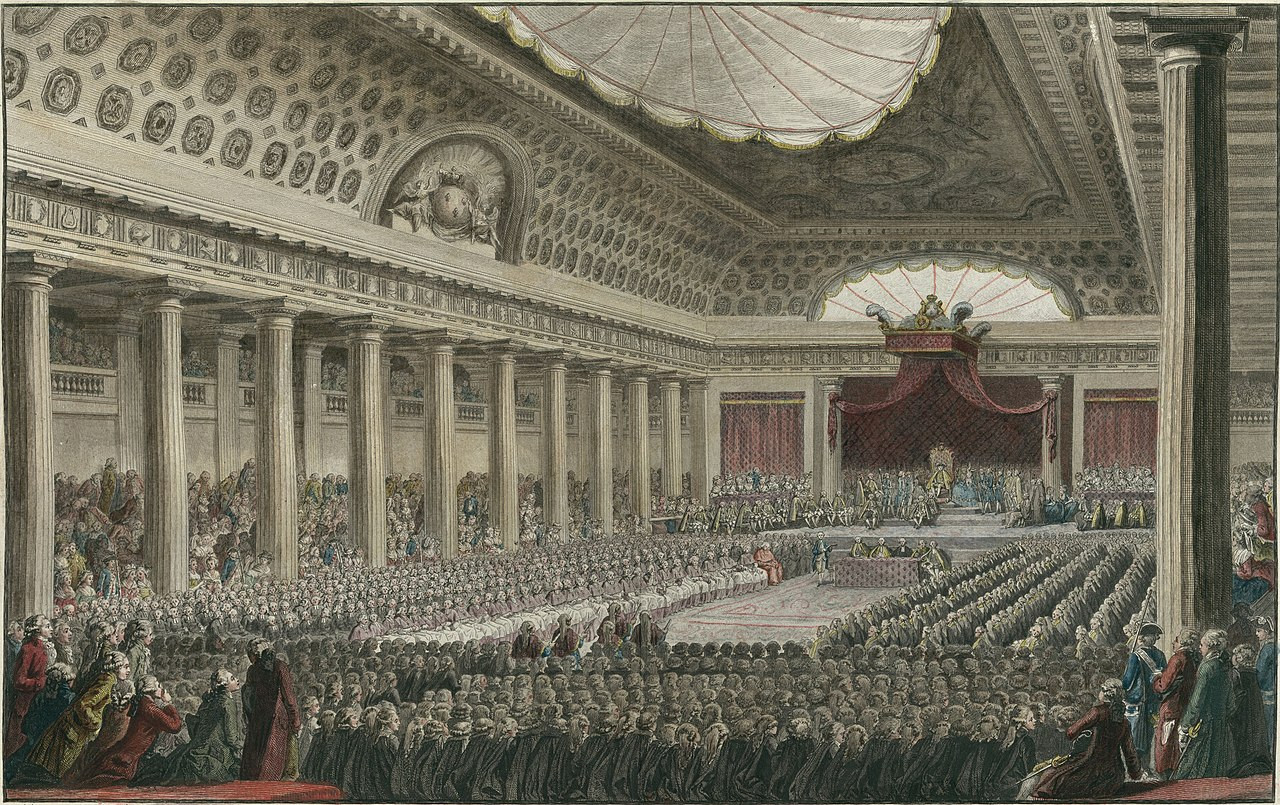

У понятий, как и у всего на свете, есть не только история, но и её фальсификация. Представление о том, что религия является некой трансисторической сущностью, что присутствует во всех обществах, пускай и в разных формах, ещё можно принять всерьёз. Но вот деление на политически правых и левых определённо имеет место и примерную дату рождения, следовательно говорить о политическом компасе до Великой французской революции анахронично. Или нет? Религия как нечто типическое/видовое, к тому же индифферентное к сферам политики и экономики, вполне может быть порождением европейского воображения, причём нововременного. Религия наполняет жизнь смыслами, показывает ориентиры… Но ведь политическая (политэкономическая?) идеология делает то же самое! Правда, по определению, ей тесно в рамках приватного — она стремится расширить охват, даже стать гегемоном. Только вот разве прозелитизм не ассоциируется у нас в первую очередь с религией? Умеренные левые более открыты новым идеям и лагідним социальным изменениям; умеренные правые в своих взглядах и привычках более консервативны, часто традиционно религиозны. Обе группы в принципе готовы хотя бы выслушать иную точку зрения. Напротив, радикалы всех мастей не дискутируют, а требуют перемен здесь и сейчас. Поэтому их часто сравнивают с… религиозными фанатиками. Как тут не запутаться!

А что если сместить акцент с определений на функции? Воцерковленный верит в одно, партийный — в другое. Но ведь и религия, и идеология дают человеку картину мира и инструкцию к действию! Более ста лет назад социолог Вильфредо Парето это смекнул и предложил вообще отказаться от доктринальных и теоретических споров насчёт систем верования. Взамен он предположил, что любое мировоззрение, каким бы сложным, обоснованным и логически непротиворечивым оно ни было, во многом зависит от чувств, «инстинктов», склонностей, психологических особенностей индивида или группы. То есть, согласно Парето, первично ощущение того, что верование или действие правильно/морально, а вот обоснование этого мнения/обычая подтягивается следом. В социологическом смысле не столь важно, считает ли человек себя верующим или атеистом: куда интереснее, как он поступает и с кем себя ассоциирует. Оригинальность Парето ещё состоит в том, что его не так заботило различие между правыми и левыми, как степень интенсивности верования: от умеренности до радикализма. Он выделял два крайних спектра психологических особенностей человека: инстинкт сохранения агрегатов и инстинкт комбинаций. Представитель первого идеального типа догматичен в своей картине мира, противится мельчайшему пересмотру её элементов, готов воинственно отстаивать, восстанавливать и реализовывать её целостность, представитель второго — «агностик», чьё сознание в меньше степени замутнено страстями. Он способен смотреть на вещи с разных сторон, а потому видит преимущества как в разумных/обоснованных реформах, так и в прагматике сохранения элементов сложившейся традиции. Согласно Парето, на практике, живые люди демонстрируют догматичность в одних вопросах и плюрализм в других. Однако, всё решают пропорции: группы, готовые во что бы то ни стало отстаивать определённые «комбинации агрегатов», имеют конкурентное преимущество перед теми, кто не имеет твёрдых убеждений и готов идти на компромиссы [Парето, 137-158, 190-195]. Парадокс толерантности в деле…

Но нельзя ведь всё объяснять психологией! А Парето этого и не делает: согласно его теории циркуляции элит, положение на вершине иерархии со временем расслабляет и развращает правящие группы, в то время как потенциальные контрэлиты и мобилизованные ими низы продолжают обитать в более суровых условиях. Это способствует буквально социал-дарвинистскому отбору людей с твёрдым характером, которые, улучив момент, смещают старые элиты, в рядах которых стали распространены излишний плюрализм, гуманизм, короче, ослаб инстинкт сохранения агрегатов. Здесь мы упустим социобиологические аспекты этой теории. Парето говорит о месте в иерархии, распределении статусов, социальном неравенстве, которое влияет на картину мира и поведение представителей разных групп [Парето, 307-315, 345-350]. И здесь он созвучен марксистской традиции. Это можно увидеть, открыв книгу современного левого философа Альберто Тоскано «Fanaticism: On the Uses of an Idea». Там автор описывает, как начиная с Нового времени трактовали (религиозный и политический) фанатизм, и какую функцию этот феномен выполнял в преобразовании общества. С Парето много параллелей. Тоскано показывает, как приверженность утопическим идеалам распространялась среди низших страт и помогала мобилизовать силы рабов, религиозных диссидентов, крестьян, пролетариев и цветных народов против своих господ. Примечательно, что этот философ-марксист описывает правящие элиты как высокоинтеллектуальных казуистов, на чьей стороне институциональная власть и общепринятая мораль. Текущая властная конфигурация создаёт о них впечатление как о вменяемых и рассудительных людях на фоне оголтелых фанатиков — сторонников привычных для нас сегодня отделения церкви от государства, предоставления гражданских прав низам, а независимости народам. Тоскано по-марксистски выводит проявления религиозного и политического фанатизма из условий существования, поэтому его интересует, что угнетает определённые группы, а не как они на это реагируют. То есть здесь также нет надобности различать религию и политическую идеологию. Акцент снова на способности людей с низким статусом фанатично бороться за своё будущее в пику обладателям власти и нюансированного мышления [Toscano, 6-17, 68-92, 111-120, 178-182]. Эта история стара как мир…

Лики средневекового христианства

Если посмотреть на религию и политическую идеологию сквозь призму борьбы за статус и психологии тех, кто в ней участвует, многие общественные процессы станут понятнее. Причём на достаточно длинном промежутке времени. Где на нашей теоретической карте мы разместили бы религиозный институт, возглавляемый папой римским, и тех, что ставил его авторитет под сомнение? Ответ не очевиден, ведь у нас могло сложиться впечатление о Католической церкви как о сборище антиинтеллектуальных фанатиков, что полторы тысячи лет клеймили как ереси все альтернативные варианты христианства. А потом ещё и стали препятствовать прогрессу науки и гуманизма. Мы предложим иную интерпретацию событий: бóльшую часть своей истории Католическая церковь, будучи сравнительно автономной от светской власти, занимала по многим вопросам умеренную, центристскую позицию. Прежде всего, после распада Западной Римской империи уровень технологий и инфраструктур принуждения значительно снизился, поэтому во многом церкви приходилось довольствоваться убеждением. Нужно было сохранять лояльность слабых и угнетённых, в то же время подстраиваясь под реалии стратифицированного общества. Складывалась двойственная ситуация: духовенство осуждало языческое отношение к рабам и женщинам, но игнорировало раннехристианские идеалы равенства и братства; препятствовало концентрации собственности (в руках мирян), но сторонились радикальной перераспределительной политики; помнило про Страшный суд, но откладывало его в неопределённое будущее или вообще перетолковывало метафорически [Манн, 470-474, 479-480, 536-537, 542-547]. Правда, были в средневековой Европе и более последовательные (и непримиримые) христиане…

Земной мир несовершенен. В одних аспектах официальная церковь рьяно сохраняла догматические и организационные агрегаты, в других — казуистически комбинировала компромиссы с идеалами. Более христианских по духу альтернатив этой попытке усидеть на двух стульях было тоже две: монашество и ересь. Оба пути были сопряжены с тяжёлыми испытаниями, лишениями, дисциплиной тела и духа. Монахи уходили от мирских радостей и невзгод, выбирая служение Богу: строгий распорядок и отказ от индивидуальности, зато в кругу единомышленников. Схожая ситуация была у тех, кто отрицал догмы официальной церковной иерархии: чувство братства и собственной правоты, порой даже избранности, подкреплялось (подтверждалось?) репрессиями со стороны властей. Однако, в отличие от монашеских орденов, какой бы эксцентричной порой ни была их практика христианства, именно секты привносили в стагнирующее средневековое общество активистский, даже революционно-апокалиптичный импульс. В их интерпретации христианства история наполнялась эсхатологическим смыслом и ожиданием скорого конца. В то время как «пассивисты» теологи придумывали замысловатый способ деполитизировать мессианскую религию, обеспечивая минимальный уровень нравственности и кооперации, максималисты сектанты устраивали восстание против традиционного мира. В особенности против тех, кто обладал в нём властью: епископов, князей, богачей. Складывалась своего рода смычка интеллигенции и пролетариата: харизматического пророка, что предрекал конец несправедливого иерархического света, и его приспешников, по тем или иным причинам недовольным положением вещей [Манн, 476-479, 550-555]. Революцию придумали не французы…

Попытки предугадать конец света, приурочив к нему создание более христианского социального порядка, раз из раза терпели поражение. Вплоть до Раннего Нового времени духовная власть при содействии светской успешно подавляла миллениарные религиозно-политические движения, сохраняя за собой шефство над мыслями и повадками христиан. Но, несмотря на то, что традиционные элиты раз из разу одерживали победу над харизматическими контрэлитами, следует упомянуть те организационные техники последних, что в будущем заставят отступить сначала Католический мир, а потом и старую Европу в целом. В предыдущих текстах мы много брали у социолога Майкла Манна, и теперь воспользуемся его противопоставлением экстенсивного и интенсивного типов власти, обладание которыми мы припишем, с одной стороны, церковной верхушке, с другой — лидерам сект. Экстенсивная власть означает способность организовывать людей на обширных территориях в целях обеспечения минимально стабильной кооперации; а интенсивная — способность обеспечить строго подчиняющуюся приказам организацию с высоким уровнем лояльности и мобилизации её участников [Манн, 37-39]. Католическая церковь действительно обладала сложнейшей для своего времени иерархической организацией. Тем не менее её «пассивистская» интерпретация христианства подразумевала относительную толерантность к несовершенству мира и больше подходила для пропаганды коупинга, чем для мобилизации чувств и жизненных сил верян. В этом смысле контроль над мыслями и поступками людей (и более ярко выраженную идентичность!) обеспечивали эгалитарные, но в то же время эксклюзивные «клубы по интересам». Результативность активистского, эмоционального и довольно самоуверенного типа христианства продемонстрирует период Реформации и религиозных войн в Европе Раннего Нового времени [Фёгелин, 238-242, 281-301]. Лишь тогда «интенсивные» суверенные государства наконец разорвут на части «экстенсивные» империи.

Кто победил в религиозных войнах

У нас уже как-то был разговор о европейской Реформации. В этот раз мы не то чтобы скажем что-то новое; скорее по-другому расставим акценты. Мало кто сегодня сомневается в истинности тавтологического утверждения, что (религиозная) Реформация и религиозные войны 16-17 веков велись из-за религии. Видите ли, доктринальные споры внутри христианства дошли до того, что вынудили европейцев убивать друг друга в пугающих масштабах. Слава Левиафану, этот ужас закончился, когда в 1648 году Вестфальский мир подписали новые субъекты европейской политики — суверенные государства. Это был мир, в котором жила Европа до конца Второй мировой войны. Эпоха противоречивая, зато без религиозного фанатизма… Мы предложим иную интерпретацию событий: появление (и успех!) Реформации/протестантизма и последующие религиозные войны были напрямую связаны с геополитической ситуацией, а именно с усилением (интенсивной) власти монархов относительно (экстенсивной) власти Католической церкви и прочих имперских образований. Интенсификация религиозных чувств была эпифеноменом переформатирования властных конфигураций Раннего Нового времени. Совпадение ли, что после окончания религиозных войн и перепроведения государственно-конфессиональных границ значимость религии, за которую не одно поколение лилась кровь, стала идти на убыль. Как только государство стало суверенным, то есть независимым от внешних агентов (особенно Рима), религиозные чувства населения можно было переместить их публичной сферы в приватную, а наиболее радикальных протестантов, что надеялись продолжение реформ, подавить или выгнать [Cavanaugh, 123-141, 162-163]. Поговорим о причинах, поводах и преимуществах Реформации.

В этом мире всё несовершенно. Реформировать и вправду коррумпированную церковь с переменным успехом пытались как изнутри, так и извне: папы, клирики, монашеские ордена, еретики, короли, императоры. Но Реформацией в историографии назвали именно события 16 века. Чем же Раннее Новое время отличалось от предыдущей христианской истории Европы? Положим, научно-техническим потенциалом, что в доиндустриальных обществах служил в основном военному делу. Конкурентным преимуществом перед сетецентричным и оттого менее технологически требовательным способом ведения войны, сложившимся на развалах Королевства франков, становилась способность более централизованно мобилизовать ресурсы, более эффективно собирать налоги для оплаты зарождающихся бюрократии и постоянной армии [Манн, 588-589, 609-611]. Уже в Позднем Средневековье (примерно 14-15 столетия) некоторым романским монархам удалось стать менее зависимыми как от вассалов, что предоставляли сюзеренам военную помощь, так и от папы, что имел вес в назначении церковной верхушки в данном королевстве. Примечательно, что правители, ранее получившие уступки от Рима, оставались потом с папой в относительно тёплых отношениях и защищали свой реформированный католицизм от нападок протестантов. А вот в тех странах, где Католическая церковь оставалась сильна, своевольна и богата, перед монархами, не сумевшими прийти с Римом к компромиссу, но желавшими улучшить своё положение, появились более радикальные перспективы. Тут же пышным цветом расцвели реформистские и даже революционные религиозно-политические доктрины. Но если для радикально-демократических движений время ещё не пришло, а зависимость от наднациональных институтов уже не была приемлема, то промонархический протестантизм очень даже был на руку амбициозным правителям [Cavanaugh, 166-168]. Как им было не прислушался к убедительным аргументам Лютера?

«Цезаристская» модификация протестантизма имела перед компромиссным «католическим минархизмом», всё ещё оставлявшем за церковью широкую автономию, массу преимуществ: усиление светской власти, подчинение ей духовенства, интенсификация религиозных чувств подданных. Материально-технические факторы подпитывались культурными, и наоборот; «базис» зарождающегося суверенного государства обслуживала протестантская «надстройка». Изобретение книгопечатания и рост уровня грамотности среди мирян подрывали интеллектуальную монополию Католической церкви. Теологи-реформаторы переводили Священное Писание на народные языки, трактовали — тоже в более «народном», популистском, даже апокалиптичном стиле, обличающем корупцию официального христианства и его последователей. Как и в Средние века, у таких морализаторских проповедей нашлись благодарные слушатели, недовольные положением вещей. Разница состояла лишь в том, что теперь среди них было достаточно сильных мира сего. Чтобы поспеть за революцией в военном деле, правители должны были «революционизировать» пополнение казны. Тут же теологи-реформаторы получили протекцию и нашли в авторитетных текстах убедительное обоснование подчинения светской власти духовенства и конфискации его имущества. Протестантский монарх как новоиспечённый глава церкви получал более централизованную систему государственного управления и интенсивную власть над экзальтированными, освобождённым от обязательств перед папой народом, идентичность которого теперь формировалась на национальном уровне — по территориально-языковому принципу [Манн, 651-654, 657-659]. Однако, кроме объективных факторов, способствующих«революции на троне», нужен был и субъективный. Ещё Макс Вебер писал, что чрезвычайный харизматический тип господства, в отличие от институционализированного традиционного или бюрократического, опирается не на обычаи или уставы, а на преданность лидеру, веру в его исключительность и одарённость. Связь героя-мессии и его последователей эмоциональна, даже мистична; в момент предельной мобилизации сил против статус-кво их союз близок к коммунизму в смысле отказа от частных прав и интересов, к общему делу и общей судьбе военного товарищества или/и монастырского уклада [Вебер, 178-190]. Забавно всё-таки, что милитаризм и дисциплинарное общество появились, когда христианство стало ослабевать, а монастыри закрываться…

Время новое, а люди всё те же

В предыдущих разделах мы усомнились в верности привычных нам представлений о Католической церкви и о религиозных войнах. Всю эту историю противостояний мы интерпретировали как борьбу за власть элит и контрэлит, чьё положение в общественной иерархии вынуждало их думать и действовать по-разному. Так как мы наконец подбираемся к самому что ни на есть модерну, необходимо ещё раз подчеркнуть фактор, который создавал сами условия для радикальной реструктуризации властных отношений в Европе, — беспрецедентные достижения в науке и технике. В принципе уже начиная с Великих географических открытий всем был очевиден прогресс во многих сферах человеческой деятельности, что в свою очередь вселяло оптимизм в дальнейшее развитие цивилизации. Это была большая проблема для христианства, стоявшего на позициях второстепенности земной истории. Даже реформистские и прогрессивные религиозные конфессии всё ещё обещали райское состояние гармонии и совершенства лишь на том свете. Как бы та или иная церковь не поощряла совершенствование этого мира, верянин всё ещё должен был остерегаться гордыни и помнить, что судьба не в его руках, а успехи в конечном счёте зависят от воли Божьей. На это можно возразить, что на протяжении всего своего существования официального христианства ему противостояли альтернативные проекты, в которых прослеживались потенции к революционному преобразованию мира, что сближало их с радикальными политическими идеологиями современности. Этой действительно так. Однако именно в эпоху революционных преобразований в военном деле, государственном управлении и способах хозяйствования еретические чаяния свободы, равенства и братства были подкреплены научно-техническим и экономическим «базисом». Харизматическим пророкам просто надо было дождаться благоприятных условий и громко возвестить о скором наступлении новой эры гармонии и изобилия, которую можно приблизить приобщением к группе избранных и разрушением несправедливого миропорядка [Фёгелин, 242-276]. Только теперь рай должны были построить на земле.

Про события во Франции конца 18 века в качестве архетипа всех последующих революций мы тоже уже говорили. Как и про контраст между довольно плюралистичным Ancien Régime, который даже делал уступки либеральным требованиям первых фаз революции, и экзальтированными якобинцами, что устроили социально-политический террор в надежде построить новое общество. Здесь же мы остановимся на любопытной особенности эпохи модерна и её спутника — суверенного, теперь ещё и национального государства, появление которого ускорила Великая французская революция. В условиях борьбы с остатками Старого порядка и войны с соседними монархиями правительство новоиспечённой республики получило власть над централизованным военно-административным аппаратом большой европейской страны. Теперь права граждан защищали (и определяли) не обычай и сословные корпорации, а административный аппарат и общенациональный представительный орган. В чрезвычайных условиях это позволяло менять правила на ходу и быстро решать насущные дела: собирать налоги, мобилизовать граждан на войну, судить «врагов государства». Так вот ирония в том, что архитектура молодой воинственной республики позволила воплотить технологии интенсивной власти, которые мы видели ранее… в христианских сектах. (Само)избранное меньшинство объявляло себя выразителями воли угнетённых праведников и намеревалось уничтожить коррумпированный стратифицированный статус-кво, чтобы на его месте построить общество без несправедливой иерархии и эксплуатации человека человеком. Показательно, что в этом довольно древней социально-политической теории, воплощённой на практике якобинцами, сочетались элементы, которые которые мы называем сегодня правым и левым политическим движениям [Kuehnelt-Leddihn, 74-90]. Как будто они фундаментально различны и несовместимы…

У нас остался один неразрешённый вопрос. Учитывая то, что мы писали про противостояние Католической церкви и ересей, в том числе протестантских, а также сословной монархии и революционеров-республиканцев, мы можем предложить разграничение правых и левых, отличное от общепринятого. За гетеродоксальным, но любопытным взглядом на этот вопрос мы обратимся к политическому философу Эрику фон Кюнельт-Леддину, который за свою долгую жизнь застал крушение европейских империй, две мировых войны, сексуальную революцию и развал Советского Союза. Свою книгу с провокационным названием «Leftism, From de Sade and Marx to Hitler and Marcuse» этот австрийский дворянин, католик, монархист и либерал-консерватор начинает с любопытного наблюдения: какими бы несовместимыми кому-то не казались идеи демократии, национализма и социализма, первоначально они развивались параллельно и были равнонаправлены против сословного и иерархизированного Ancien Régime. Кюнельт-Леддин выделяет общее в политических движениях, которые сегодня воспринимаются как левые и правые: все они в той или иной мере апеллировали к воле народа/большинства, превозносили избранную идентичность и требовали равенства. Радикальные демократы, националисты и социалисты провозгалашали себя выразителями общей воли равных друг другу индивидов, которые принадлежат к единому государству, народу или классу. Их утопические проекты противопоставлялись заскорузлым старым порядкам и требовали усиления централизованного аппарата принуждения, призванного привести реальное общество к идеалу. Примечательно, что тут с либерал-консерватором Кюнельт-Леддином согласен марксист Тоскано: правые не верят в утопии, скептически относятся к резким переменам, оберегают устоявшиеся права и свободы [Kuehnelt-Leddihn, 15-43]. Но мы живём в динамичное время. Отсюда парадокс: какими бы интеллектуалами и реалистами нам не казались умеренные, они раз за разом будут проигрывать радикалам — активистам, фанатикам, людям живой веры…

Далекоидущие выводы

В этом тексте мы попытались кратко описать историю Запада, рассмотрев её сквозь призму теории элит Парето и элементов марксизма. Из обеих интеллектуальных традиций мы почерпнули скепсис к тому, как эпохи характеризовали сами себя, уделяя вместо этого внимание материальным условиям, властным отношениям, общественным иерархиям. Привычные нам понятия религии и политики, правых и левых возникли в определённых исторических условиях, не были неизменными трансисторическими сущностями. Однако охранители статус-кво, на чьей стороны общественная мораль и институты, и отстранённые от властных позиций диссиденты, решительно недовольные своим положением, были всегда и везде. Именно из такого, в чём-то даже ницшеанского различия психологии «господ» и «рабов» мы исходим, рассматривая феномены политических координат и религиозного фанатизма. Интернациональной, высокоинтеллектуальной, богатой и иерархически устроенной Католической церкви сначала противостояли локальные, популистские и коммунистические секты. В Раннее Новое время общехристианский мир стал трещать по швам под напором абсолютных монархий, что конвертировали ресентиментарные аффекты протестантов в HP суверенного государства. Конечно, официальный протестантизм был прагматически дерадикализированным, но всё же уже тут были «национализация» собственности церкви, взятие на себя её социальных функций государством, усиление национальной идентичности, создание более демократичной теологии и церковной иерархии. Великая французская революция повторяла этот мобилизационный паттерн, просто на более высоком витке научно-технического прогресса: государство было более централизованным, средства сообщения более развитыми. Теперь уже демократический элемент «общей воли» выступал на первый план, но всё же в комплексе с обожествлением «народа» и конфискацией имущества тех, кто к нему не причислялся. То есть лозунги свободы, равенства и братства, в той или иной форме звучащие задолго до революций Нового времени, могло реализовать лишь сильное государство. Хотя и на своих условиях, далёких от чаяний идеалистов…

Кроме того, наблюдая за динамикой религиозных войн и революций в Европе, мы, похоже, подтвердили другие замечания Парето (и отчасти Маркса) насчёт модерна. Во-первых, исторический процесс, который мы называем прогрессом, не избавляет людей от заблуждений, «ложного сознания», а лишь подгоняет его форму под время и место. Во-вторых, представление о политических координатах исторично и контекстуально, а потому обманчиво. Элементы того, что мы сегодня ассоциируем с «правыми» сначала могло быть частью «левой» повестки, а потом могло быть интегрировано в легитимный политический режим. Но это не значило, что эти же элементы, пускай и рерадикализованные, не могли позже снова стать революционными. В-третьих, прогрессивные изменения в государственном управлении, социальном устройстве, общепринятой морали etc. нередко имплементируются не вопреки, а благодаря фанатизму, насилию и прочим пережиткам непросвещённого прошлого. Каждый раз за этой «интенсивной» фазой наступает расслабление и олигархизация правящих элит, которых рано или поздно проверят на прочность контрэлиты, обладающие набором догматов, за которые они будут готовы убивать и умирать. Что-то вроде религиозно-политических циклов от экономиста Парето. И наконец, всё модерновое, прогрессивное и эмансипационное напрямую связано с усилением государства. Это оно освобождает нас от власти религии, семьи и прочих традиционных авторитетов; оно уравнивает неравных; оно определяет, кто друг, а кто враг. Именно связь Власти и прогресса проливает свет на тёмные пятна историографии модерна, показывает то, что было скрыто. Мы к этому ещё не раз вернёмся. Философия подозрения — незавершённый проект.

Источники

Вебер М. «Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Том 4. Господство» // Издательский дом Высшей школы экономики (2019)

Манн М. «Источники социальной власти — Том 1. История власти от истоков до 1760 года н. э.» // Издательский дом «Дело» (2018)

Парето В. «Компендиум по общей социологии» // Издательский Дом ГУ ВШЭ (2008)

Фёгелин Э. «Новая наука политики» // Издательство «Владимир Даль» (2020)

Cavanaugh W. T. «The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict» // Oxford University Press (2009)

Kuehnelt-Leddihn E. M. R. «Leftism, From de Sade and Marx to Hitler and Marcuse» // Arlington House Publishers (1974)

Toscano A. «Fanaticism: On the Uses of an Idea» // Verso (2010)