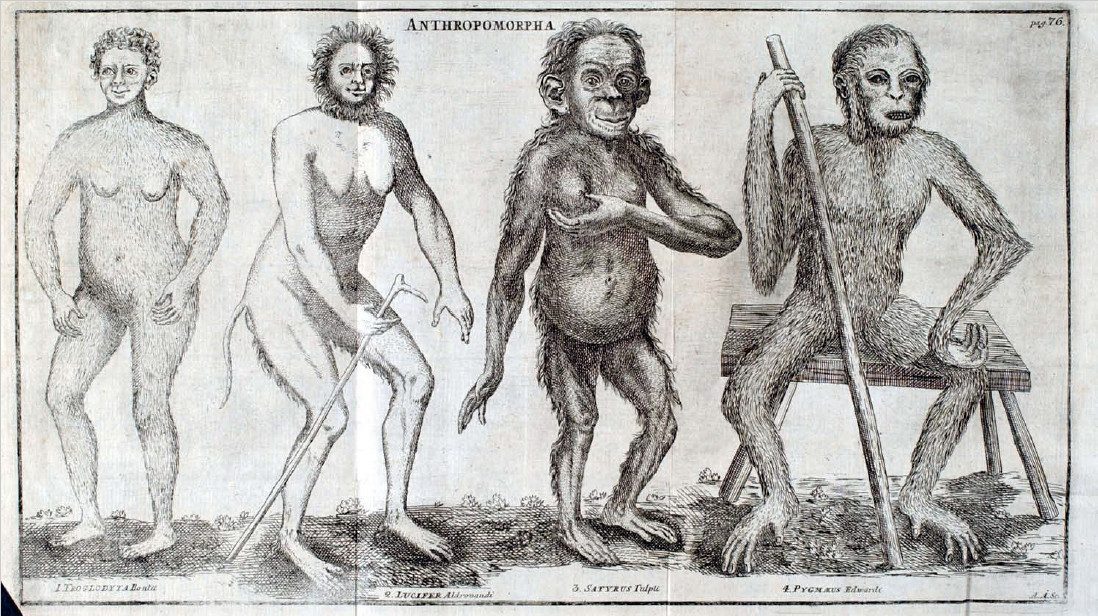

Simia satyrus

Рассказ

Днем было очень душно. Настолько, что плоть теряла границы, и если не посмотреть, то нельзя точно сказать, это еще твоя рука или уже воздух вокруг нее, или даже чья-то чужая. В автобусах люди попросту слипались от жары и пота, на остановки часто вываливались целые комья, которые потом еще долго не могли отстать друг от друга. А выбравшись, можно было не сразу заметить, что ты прихватил с собой чей-то чужой локоть, нос, а то и чего хуже. Но это пока автобусы еще ходили. Асфальт с каждым днем становился все более мягким и податливым, и ехать по нему было все тяжелее. В один день по всему городу стали вязнуть грузовики, затем вообще весь транспорт встрял в асфальтовом болоте. А затем потек. Каменные реки величаво понесли машины, и школьники тут же освоили новое развлечение — прыгали по ним как по льдинам. Но это маленьким засранцам все нипочем, а добропорядочные граждане не высовывалась на улицу до захода солнца. Зато после романтично настроенная публика собиралась вокруг камнепадов: посмотреть как дороги с шипением стекают в реки и каналы, а во вскипающей воде варится корюшка.

Дома, конечно, тоже было не спастись. В дни, когда поднимался южный ветер, в город приходила гарь от лесов. Тем, кто жил на окраинах, каждую ночь снилась война. По утрам дворники сметали голубей, а если ленились заходить в

Номер 51 вообще-то не собирался шевелиться, его вполне устраивало собственное положение — сидячее. В былые времена, когда он еще стоял в витрине, соседи завидовали ему. В особенности № 48, Simia caudate. Того поставили в

Да, завидовали, но молча. А где они теперь — черт его знает. 51-й давно уже их не видел, с тех пор как его в этот подвал засунули. И даже заскучал. Не то чтобы он этих соседей по витрине когда-то сильно любил, но

А теперь, в подвале, ничего подобного не увидишь, одни Blatta orientalis шмыгают туда-сюда. Да и темно тут, он даже толком не мог разглядеть, что за хлам свален по соседству: кажется, все из царства камней. Только маленькое окошечко в другом конце комнаты не позволяло забыть о ходе времени, напоминало как день сменяется ночью. Сыро тут было и скучно. Из четырехногих только Rattus norvegicus бегают и иногда Felis catus залезут на них поохотиться. А двуногие вообще годами могли не заглядывать.

В то невероятно лето, правда, появилась еще одна гостья. Спасаясь от жары, жирная муха (как ее? Brachycera что ли какая-то) залетела в сырой и холодный подвал, который, правда, уже не был холодным.

Самое раннее, что он мог вспомнить — это кабинет Доктора. Там было тесно, но весело. К Доктору постоянно приходили гости, и тот хвастался перед ними своей коллекцией. 51-й, тогда еще не пронумерованный, любил слушать доктора — так латынь и выучил, и очень этим гордился. 51-й вспоминал кабинет с теплотой, потому что был у доктора любимчиком. Доктор всем гостям рассказывал про 51-го, что это — уникальный экземпляр Simia satyrus из

Однажды к Доктору пришел важный усатый человек огромного роста. Доктор с любовью и хвастовством показывал ему свою коллекцию. Важный человек улыбался, фыркал в усы и глазел на коллекцию жадными глазами. Когда доктор продемонстрировал 51-го, сидящего на скамеечке без всякого спирта, усач зацокал и даже погладил чучело по голове. А потом спросил, можно ли то же самое сделать с человеком. Доктор пожал плечами и сказал, что у него есть несколько fetus, с которыми у него получилось провернуть то же самое, хотя он не так доволен результатом. Тогда усач спросил, можно ли будет сделать то же самое с ним самим. Доктор смерил усача взглядом и сказал, что потребуется много воска. Тогда усач заявил, что покупает секрет того, как Доктор это делает. Доктор ответил что ни за что не продаст этот секрет. Усач удивился и принялся торговаться и ругаться. Доктор не поддавался, но когда усач совершенно разъярился, пообещал вместо этого продать ему всю коллекцию целиком. Усач согласился и успокоился, но остался недоволен. Для 51-го это означало долгий переезд.

Перезд 51-й помнил плохо. Помнил, что его засунули в ящик с соломой и погрузили на корабль. И сначала не было видно вообще ничего, а потом ящик сдвинуло качкой и сквозь щель стало видно другие ящики, экспонаты и препараты из кабинета, которыми была заставлена палуба. Только лучше бы ничего не видеть, а то больно и страшно было смотреть, как мотает туда-сюда ящики по палубе. Но еще тоскливей было наблюдать, как матросы откупорили банку с fetus, чтобы разжиться спиртом. Fetus после этого пришлось выбросить.

Но, кажется, большинство добралось без приключений. После переезда 51-го выставили в той самой витрине с другими приматами. Там было даже просторнее и светлее, чем у доктора, а уж гостей в разы больше. И все медленно подходили к витрине, рассматривали 51-го и других, цокали, болтали, что-то объясняли друг другу. 51-му в

Маховик воспоминаний крутился сам по себе, стоило его только чуть-чуть подтолкнуть, но всегда вокруг одного неясного центра. Пока он совершал очередной оборот, муха, оставив попытки вылезти на ужасную жару, искала себе место здесь, в подвале. Пристроившись на носу 51-го она полностью расслабилась и принялась потирать лапки. И тут 51-й фыркнул.

Муха взлетела с обиженным жужжанием, а 51-й опешил. В первые секунды он впал в ступор, а затем, не веря самому себе, попробовал фыркнуть еще раз. У него получилось. Он испугался, но охватившее его торжество перевешивало страх. Он принялся фыркать и фыркать, а затем мотнул головой, а затем встряхнул плечами и, совершенно обнаглев, привстал.

Он тут же грохнулся, но инстинктивно оперся о передние лапки. Присел. Лег. Встал, прыгнул, сделал шаг, снова присел, встал и обезумел. Он шевелил всеми конечностями в произвольном порядке минут пятнадцать, швыряя себя туда-сюда по всему подвалу и сам не заметил, как вылетел в окошко, отпрыгнул от

Он устал и запыхался. Только тут обнаружил, куда себя загнал, весь перепугался и сжался. Бледная ночь смягчала жару. С ветки, на которой оказался 51-й, открывался вид на широченную реку. Дерево со всех сторон окружали крыши. Долго не раздумывая он поскакал по ним вдоль реки — жажда движения прогнала страх. Его юркую фигуру не просто было разглядеть, но те, кто его замечал, воспринимал как должное — должно быть, в такую погоду обезьяны заводятся сами собой, как черви в сыре.

51-й скакал несколько часов, не разбирая дороги, изредка останавливаясь на пару минут перевести дух. Он проскакал старый город, потрескавшиеся панельные пятиэтажки, капромантические высотки, выжженные пустыри промзоны и уже за городом обессиленный повалился на хвою. На дорогу эту он не обратил никакого внимания. Весь десяток километров он был поглощен только собственным телом — как мощно, просто и ловко оно двигалось. Пронзительная радость распирала его от этого дара — снова двигаться. Хотя почему снова? Разве было когда-то такое время, что он шевелил своими конечностями по собственному желанию?

51-й напрягся, чтобы смутные отголоски оформились в воспоминания — но, кажется, слишком устал за дорогу. А может, это утро набухало, и набиравшая силу жара чрезмерно теперь размягчала его внутренности. Он силился, чтобы что-то вспомнить, но тут его отвлекло какое-то мельтешение. Что это? Неужели это Ulysses? Нет, обманулся, это какая-то ее дальняя родственница — такая же темнокрылая красавица, но поменьше и порябее. Интересно, как она будет на латыни? Разве бабочки летают по лесу? Они же вроде живут на цветочных полянах. Интересно, зачем она покинула свою поляну? Не заинтересовал ли ее 51-й? Вдруг она так же любуется им, как и он ею? Вот она подлетает все ближе и ближе, садится совсем рядом — рукой подать. 51-й схватил ее и засунул в рот. Хрустит.