Жак Деррида. Между пишущим телом и письмом (интервью, 2001)

Пред мнимым величием философских гигантов, что строят и населяют безупречные идеальные миры, всегда возникал и возникает неудобный простак, чей простой и нечаянный, насущный и смешной вопрос возвращает всё «с небес на землю»: «Какой была сексуальная жизнь Гегеля или Хайдеггера?.. Почему философы в своих работах представлены в качестве бесполых существ? Почему они изгнали из своих произведений личную жизнь? Почему они никогда не говорят о личном? Я не утверждаю, что нужно было бы снять порнофильм о Гегеле или Хайдеггере. Я хочу, чтобы они рассказали о том, какую роль в их жизни сыграла любовь». Эти потрясающие вопросы задаёт Жак Деррида и, видимо, прежде всего философии, которая для него «была просто помощницей в мемуарном автобиографическом проекте». И хоть мы не знаем никаких подробностей о сексуальной жизни Деррида, однако сможем начать строить свои догадки, приоткрыв завесу его жизни интимной, связанной с письмом.

Да, следующее интервью целиком посвящено «обнажению» подробностей той интимной жизни, плодом которой стал «философ Жак Деррида». Мы узнаем не только о том, как он писал, а о том, чем он писал, почему он писал и где он писал. Сам собой напрашивается вывод, что Деррида, — если мы будем следовать его же понятию «письма», — только и делал, что занимался письмом и был настоящим графоманом (в самом широком смысле этого слова). А между письмом и пишущим телом никогда не было Жака Деррида, но было Иное в лице случайного озарения или везения, которое, кто знает, может, встретив мир, проследится уже завтра очередной философской строчкой.

Жак Деррида. Между пишущим телом и письмом

Среди всех философов Жак Деррида, вне всяких сомнений, — единственный, кого больше всех интересует письменность. Впервые он согласился подробно рассказать о своих методах работы и устройстве сцены своего письма (и чтения).

Даниэль Ферре — Два года назад мы открыли семинар «Библиотеки писателей» цитатой из вашего текста об «изобретении Иного». Мы исходили из мысли, что библиотека писателя, реальная или виртуальная, позволяет взглянуть на то, как ему удаётся «обнаружить Иное в экономии Тождественного». У нас есть много вопросов по этой теме, но сегодня вы согласились поговорить с нами об этом даже в более личном ключе: о вашей собственной библиотеке и о вашем собственном подходе к письму и чтению.

Жак Деррида — Предложение поговорить об этих упражнениях (письма, чтения) на самом деле довольно пугающее. Как будто оно заставляет меня сделать что-то неприличное. Я уверен, что некоторые точно увидят в нём проявления нарциссизма или даже эксгибиционизма, нудизма. Ведь мне нужно рассказать о том, что в жизни каждого из нас представляет собой некую тайну, нечто интимное: мы делаем это в одиночестве, где-то у себя, в сильно-эротизированном пространстве, и я бы даже сказал пространстве, эротизированном собственным Я. С помощью разных инструментов и материалов мы подготавливаем суть то, что подразумевает эксгибицию (выставление напоказ), — публикации. Машины для получения удовольствия, машины для аутоэротических пыток — вот, что вы просите выставить напоказ, когда хотите поговорить со мной о моей библиотеке, о том, как я пишу, как делаю заметки, как обращаюсь с инструментами для «заботы о текстах». И на самом деле сейчас я произнёс слова, полные нарциссизма, вуайеризма и эксгибиционизма… Но видимо, сюда лучше всего подойдёт слово «фетишизм». Те предметы и вещи, о которых я буду рассказывать, среди прочих для всех нас являются наиболее фетишизированными: от бумаги до компьютера. Я должен рассказать именно об этом: о [своём] нарциссизме, эксгибиционизме, аутоэротизме и фетишизме… Причём всё это подготавливается в нашем личном пространстве с целью публикации. И это, выходит, судьба каждого из нас — всякий раз становиться публичным существом, которое в полной таинственности ночи затачивает орудия пыток и наслаждений…

Я несколько колеблюсь начать рассказывать вам об этом, потому что меня не оставляет в покое та щепетильность, с которой я отношусь ко всему обыкновенному и общему для всех нас, для одной социальной или профессиональной группы, для целого поколения даже. На нашем веку история коснулась всего, о чём я буду рассказывать, и даже сильно преобразилась, претерпев глубокие и радикальные преобразования. Поэтому я и буду колебаться между тем, чтобы описывать характерное и типичное, так называемые «общие места», и вещи, наоборот, более идиоматичные, уникальные, личные. Не хочется скрывать личное, ведь раз вы меня пригласили, то, я полагаю, именно за тем, чтобы увидеть, каким образом мне удаётся встроиться в эти обыкновения и порядки, чтобы посмотреть, где я обнаруживаю свойственные им неровности. Придётся лавировать меж двух подводных камней: скудным, типичным обыкновенным и исключительным идиоматическим, порой столь трудно схватываемым. Я буду свидетелем, оказавшимся на перекрёстке между исключительным и обыкновенным, общим для нас.

Вот передо мной лежат два письма от Даниэля Ферре. В первом он намекает на то, что «всякое настоящее письмо неким образом относится к уже-написанному». Я учту это правило, попытаюсь принять его, но сделаю это, опираясь на Иное уже-написанное: на второе письмо Даниэля, недавно полученное мной. В нём мне адресуется список вопросов, на которые было бы вполне уместно с моей стороны дать ответ. Я постараюсь ответить на каждый, следуя уже-написанному1.

Перед тем как перейти к вашим вопросам, — однако уже после обсуждения оживлённой и никогда не бывавшей спокойной истории моих занятий чтением и письмом, после обсуждения конкретных ориентиров и общих настроений, — я бы хотел просто поговорить о том, что мне вспоминается из собственной истории, в которой было и письмо, и чтение, и книги, и многое другое.

Когда я работаю, — читаю или пишу, — предполагаю как и все мы, я вижу самого себя. И этот факт непременно играет роль. Я вижу своё тело (речь пойдёт именно о теле), вижу его положение. С самого начала в моём неизменном интересе к письму, — наверное, только письму я уделил так много внимания, нежели чему-либо ещё, — присутствовал волнительный и любопытный вопрос о пишущем теле. Этот вопрос всегда оставался неким местом экспериментирования и наблюдения: например, а как нужно писать, как писать правильно? Лёжа, сидя, стоя? Даниэль Ферре дал мне прочесть текст их прошлогоднего семинара о библиотеке Ницше, и этот текст начинается с его цитаты, которую я тоже когда-то использовал (в 1962 году в своей первой публикации): «Думать или писать можно только сидя»2. Я попрошу вас позволить мне повторить мои слова, сказанные тогда в той публикации, чтобы после дать им комментарий из этой позиции «лёжа-сидя-стоя» по отношению к письму. Что касается Флобера, о котором Ницше сказал: «Флобер всегда мерзок, человек — ничто, произведение — всё», я добавляю:

«Итак, не мешало бы сделать выбор между письмом и танцем. Напрасно советовал нам Ницше танцевать пером: "Уметь танцевать с помощью ног, идей, слов: следует ли напоминать о том, что также необходимо уметь это делать пером, — что необходимо научиться писать?". Флобер хорошо знал и был прав, что письмо не может быть целиком и полностью дионисийским. "Думать и писать можно лишь сидя", — говорил он. Радостное возмущение Ницше: "Вот я и поймал тебя, нигилист! Усидчивость есть как раз грех против Духа святого. Только выхоженные мысли имеют ценность". Но Ницше конечно же подозревал, что писатель не сможет все время стоять; подозревал, что письмо есть прежде всего и навеки веков нечто такое, над чем склоняются. Тем паче, когда буквы не будут больше огненными цифрами в небесах».

Эти разные движения отражают также и моё вечное колебание между тем, чтобы писать лёжа, сидя или стоя. Иногда я пишу лёжа: делаю заметки, только проснувшись. Но чаще всего я пишу сидя, как и все мы. Но при этом чувствую, что ничего особо важного не происходит. Когда пишу сидя, я управляю мыслями, их ходом, идеями, которые всегда приходят ко мне, но когда я стою или занимаюсь чем-то другим: хожу, вожу машину, бегаю. Всегда, когда я бегал (сейчас перестал), мне приходили в голову самые организованные вещи, идеи. Иногда перед бегом я совал в карман бумажку, чтобы делать заметки. Потом, усаживаясь за стол перед компьютером, я обрабатывал и использовал мимолетные, курсивные, иногда озаряющие мысли, которые приходили мне на ходу.

Вскоре я осознал, что все эти хорошие мысли приходили ко мне, в основном когда я стоял. Поэтому в первом из своих кабинетов (у меня их четыре или пять) я установил на уровне груди полку под небольшим наклоном, сказав себе: если тебе удастся писать стоя (тогда я писал пером), будет лучше. Я приложил много усилий, но долго это не продлилось. Я привожу эту небольшую историю, дабы показать, что я внимательно отношусь к положению тела. Когда я пишу сидя, я постоянно испытываю боль. И я хорошо понимаю протест Ницше, — так же хорошо, как и Флобера, которому прекрасно известно, что работа определённого типа предполагает неподвижность, сидение (l'être-assis).

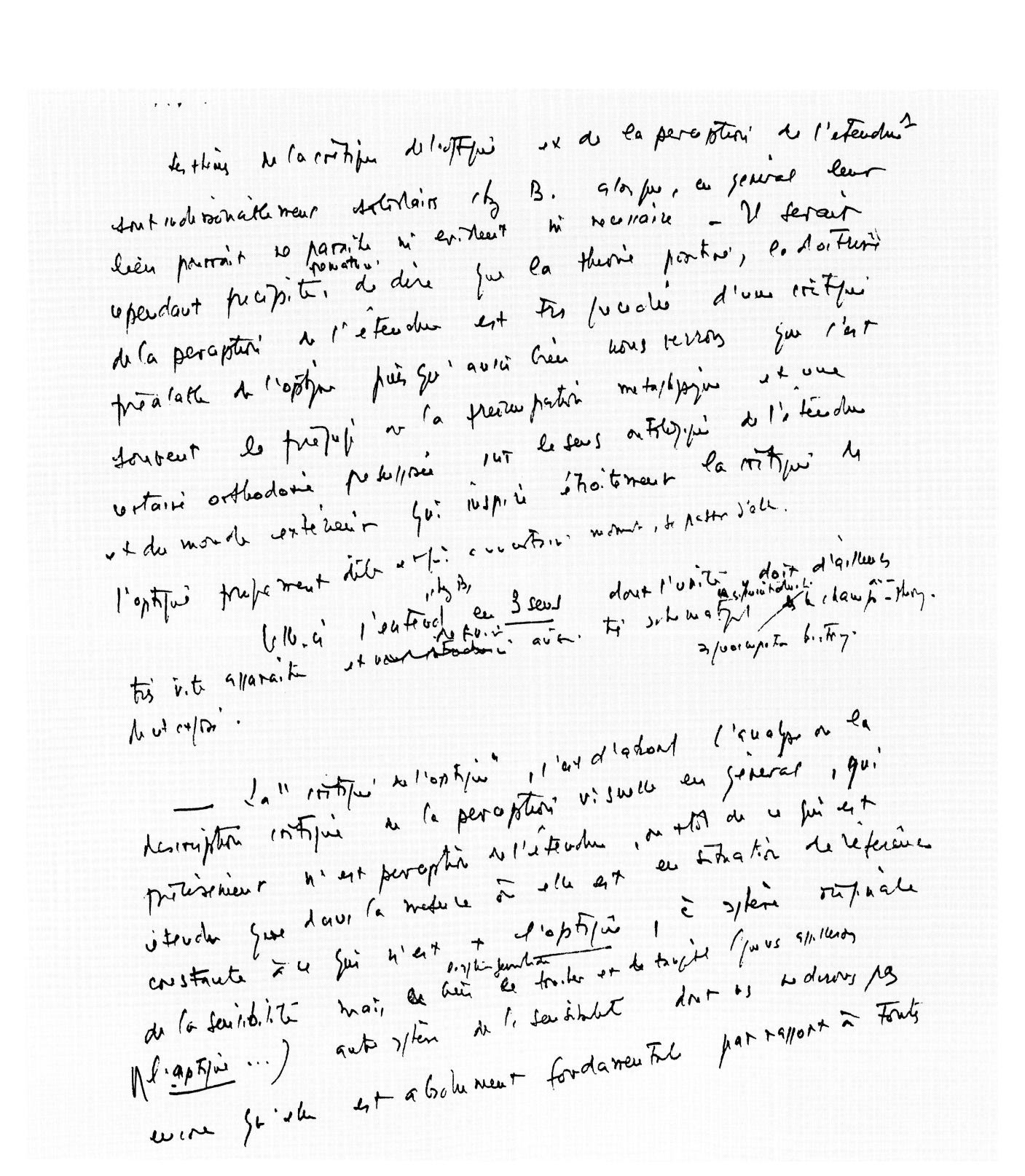

После этого отступления, которое хорошо подошло для того, чтобы напомнить, что речь идёт о некоем теле, — желающем, пишущем, страдающем, — я обращусь к раннему детству, — а как без этого, когда речь идёт о письме? Свою первую травму, связанную с письмом, я получил ещё в школе (здесь помимо насилия над письмом было ещё много случаев иного насилия): я был очень хорошим учеником (потом дела пошли хуже) во всём, кроме письма, и бывало во время перемен учитель, зная, что я был первым в классе, говорил мне что-то вроде: «Вернись и перепиши это, это нечитаемо; вот пойдёшь в гимназию, будешь писать, как хочешь, но сейчас это не лезет ни в какие ворота». Вот настолько быстро я и столкнулся с проблемой неразборчивости своего почерка, и она, к сожалению, никуда с тех пор не делась. Порой доходит до того, что некоторые из моих друзей вынуждены просить «экспертов» расшифровывать мои письма. По сей день я беспокоюсь об этом: кстати, среди инструментов для письма от руки есть такие, которые могут «стерпеть» мой неразборчивый почерк, и есть другие, которые с ним справится не могут. Например, карандаш может «стерпеть» мой почерк, перо — нет. За всю жизнь у меня было не так много перьев. Я вижу, как поменялся мой почерк с тех пор, когда я был преподавателем или студентом: тогда он был куда острее и более «рваным», нежели сейчас, но всё же таким же неразборчивым. Как будто сам архивируешься, глядя на то, как изменилась собственная «рукопись» (On a une impression d’archivé quand on constate la transformation de l'écriture manuelle).

Говоря об инструментах и материалах, стоит отметить, что продолжительное время я мог писать только пером, обмакивая его в чернила (не ручкой). На экзамены и конкурсы я приносил чернильницу, определённое перо и подставку для него. Я писал так даже тогда, когда уже начал публиковаться. Я мог писать первые версии текстов пером на больших листах. В детстве или в юности, когда я замыкался в себе (ещё тогда письмо стало для меня своего рода уединением, уходом, отступлением), я запирался в своей комнате и писал. Писал либо в тетрадях (вроде личных дневников), либо на «немного иной» поверхности: до сих пор помню свою маленькую комнату, своё первое рабочее место — стол в Эль-Биаре, покрытый розовой бумагой, как скатертью; мне вспоминаются те «маленькие» мысли, что я доверял той бумаге. И я вырезал их. Да, я помню как ножницами вырезал из розовой бумаги то, что писал за этим столом.

Мне кажется, поколение интеллектуалов, к которому принадлежу и я, разделяют одну и ту же историю инструментов и материалов. Сначала перо — не ручка, а перо, для первых версий текстов. Свои первые книги я написал пером. На машинке я печатал только финальную версию. Свою первую пишущую машинку я купил в США в 1956 году. Мне нужно было печатать. Там я и научился печатать. Печатать очень быстро, очень плохо и с кучей ошибок. Я учился в Кембридже и Гарварде: там, где проводил время после университета. В те времена моя жена переводила русский роман (денег у нас тогда не было), а я его перепечатывал. Купил маленькую машинку Olivetti 32 с английской раскладкой, потому что не нашёл там с французской. И в течение многих лет — с 57го вплоть до семидесятых — мне приходилось пользоваться поездками в Америку, как способом вновь вернуться к раскладке, к которой привык (j'étais habitué). И всё время, что длилось до этих поездок я просто печатать не мог: разве что заменять одну маленькую Olivetti на другую маленькую Olivetti.

Если мы станем говорить, не жалея бумаги, мы перенесёмся на 20 лет вперёд с момента моих первых публикаций: тогда, перо окончательно уступило место машинке Olivetti. В 1979 я купил электрическую печатную машинку, и «Почтовую открытку» я написал уже полностью на ней, совсем в другом ритме. Получается, я «электрифицировал» свою мастерскую в 1979 году, а затем, в 84-85ом годах, продолжая отпираться (я до сих пор сопротивляюсь модернизации, техническому прогрессу), я всё же утихомирил своё сопротивление компьютеру. В 1985 Лиотар занимался организацией выставки «Имматериальные», куда привлёк меня и группу других людей: по его задумке, мы должны были переписываться, пользуясь лишь конкретными словами, список которых был нам предоставлен, — то стало для меня трудным, но определяющим опытом. А всё потому, что переписываться было нужно на компьютерах, предоставленных Olivetti с целью рекламы. Их было 26. Один из них я забрал к себе домой. Когда он окончательно у меня обосновался, меня не покидало ощущение, будто в дом пустили монстра. Разумеется, я абсолютно не умел им пользоваться. Я отказался работать на нём и сказал организаторам, что буду писать на своей электрической печатной машинке, а они пускай потом сами переносят этот текст. Так и вышло. «Не буду я с этим мириться», — говорил я себе тогда.

И всё же, наблюдая вместе со своими американскими друзьями за развитием этого явления и видя, какую пользу оно им приносит, я решил попробовать. Я купил компьютер. Невзирая на череду неурядиц, что по идее должны были заставить меня от всего этого дела отказаться, я, став осторожнее, наоборот, превратил это увлечение в полноценную наркоманию. Теперь вообще не понимаю: как я печатал на печатной машинке? И да, порой, из чувства ностальгии к тестам, написанным пером, я возвращаюсь к рукописному письму, — в основном в переписках, потому что так «экономнее». Так что да, тяга к письму от руки ещё жива во мне, однако к машинке я больше не вернусь никогда. Всякий раз, что пишу, создаётся чувство, будто стучу молотком. Вот поэтому теперь я как бы мечусь между так называемыми «текстовыми редакторами» и письмом от руки.

И мне часто задают вопрос: повлиял ли компьютер на ваше письмо? А я не знаю, что ответить. И да, и нет. Нет, поскольку я верю, что нечто продолжает «подсказывать» мне нужные слова, ритмы предложений и всё такое. И несомненное да, потому что полностью перестроилась «экономия» композиции [сочинений]. Представьте: я пишу все свои семинары и вообще всё, что преподаю, на компьютере и, допустим, хочу составить план занятия (то есть переместить что-то, поставить в начало то, что было в конце); и вот в такие моменты я и делаю вещи, которых раньше и не мог бы представить. В общем, само письмо: композиция, гибкость, скорость действительно сильно изменились. А вот структуры предложений, внутреннее движение мысли, связь тела и письма: не уверен, что с ними что-то поменялось.

Позвольте рассказать одну историю об этом: однажды за ужином между мной, Жаном Жене и Полем Тевененом завязался один разговор. Жене, никогда не прикасавшийся к печатной машинке, обратился ко мне: «Ни в коем случае нельзя писать на машинке! Вы же понимаете, что она губит вашу мысль, это просто недопустимое насилие, это вопрос о теле и т. д.» Разговор был долгий. Действительно, посредничество машины, какой бы она ни была, провоцирует ряд превращений над пишущим телом: меняются отношения между телом и буквой, телом и мыслью, но всё же эти преобразования не отсекают и не отрывают тело от самого письма, и в этом я пытался убедить его весь вечер. Ведь этот же отрыв возникает, когда мы берёмся за перо или карандаш. Начиная писать, мы в любом случае сначала отрываемся от письма: идеи в общем-то и приходят как раз в те моменты, когда мы не пишем, а идём, бежим или ведём машину. Лучшие мысли вообще приходят ко мне, когда я веду машину… Короче, чем бы мы ни писали, пером или, как в старину, гусиным пером, пишем ли мы на печатной машинке, не важно — тело всегда отрывается от письма, однако эта брешь между ними вполне позволяет телесному проходить сквозь неё. Здесь и проскальзывает то Иное, чего мы об этой «бреши» не знаем. «Я говорю, что машинка не препятствует [письму], а вы говорите, что пред ней смолкает поэзия, литература и теряет своё дыхание мысль… Нет, машинка — это Иное [пишущего] тела». Я не смог его убедить. Он ушёл около полуночи вместе с Полем. Добравшись до Парижа, он сказал ему: «Кажется, Жак прав». А на следующее утро он позвонил мне, чтобы сказать примерно следующее: «И всё же, вы неправы». И этот разговор кажется бесконечным: «Что происходит между пишущим телом и письмом?», Что между ними возникает, а может даже Кто? Сцена письма, которая всегда так меня волновала, по природе своей населена образами, персонажами, силами, что воплощаются во всех этих инструментах [письма]. Они оживают в этих инструментах, с которыми и обращаются по сути так же, как обычно обращаются с «чем-то» или «кем-то».

А сейчас, дабы вы смогли представить себе насколько большим невротиком я порой оказываюсь во всём, что касается сцены письма, я расскажу вам о моём страхе. Страх этот связан с прежними травмами и вернулся он вновь с приобретением компьютера: речь пойдёт о страхе потерять свои тексты (как и все, я терял тексты, боялся за тексты, написанные на бумаге, ведь её так легко уничтожить). Тем не менее, страшна сама потеря. Сейчас у меня дома — признаюсь в этом не без стыда — три компьютера, и два из них, к тому же, оснащены «Zip-drive» — supplémentaire жёсткими дисками (слово «supplément» великолепно, когда речь идёт о таких вещах)3. И когда я пишу длинный текст, который долго просто хранится и не распечатывается, я никогда не выхожу из дома, потому что однажды меня уже грабили: украли компьютеры… Поэтому я никогда не покидаю дом, не размножив текст — один, два, три, четыре… — всего не меньше десяти копий, которые я оставляю в разных местах, ведь всегда есть риск пожара или той же кражи. А в сумке я держу самое главное — то, над чем работаю сейчас.

Этот невроз появляется вместе с технологиями. Когда я писал от руки, у меня не было таких проблем. Вообще не помню, чтобы делал ксерокопии своих первых текстов. У меня была только копировальная бумага, да и всё. Теперь же, когда я заканчиваю длинный текст, статью или книгу, я отношу её в копировальный центр и делаю копию для себя.

Конечно, всё это — какие-то банальности (пусть я и поделился чем-то патологическим из собственного опыта, но в целом, думаю, в чём-то можно увидеть здесь и свой опыт: опыт писателя или просто пишущего). А теперь я постараюсь ответить на более конкретные вопросы, которые задаёт мне Даниэль Ферре.

«Вы читаете с карандашом?» — Да, иногда, но я не делаю при этом заметок, потому что рядом не оказывается бумажки. Карандаш нужен не для заметок, а для того, чтобы издеваться над книжкой: черкать, подчеркивать, рисовать стрелки. У меня, кстати, с собой несколько измученных книжек, как со студенческих, так и с нынешних времён. Но вообще я, как правило, ничего не пишу на полях, не оставляю так называемых «читательских заметок». Я делал это, когда был студентом. Да, я могу записать что-то, что я уверен, мне понадобится, но читая книгу от начала до конца, я никаких заметок не делаю. Это, кстати, предмет иронии и критики в моей семье, потому что мои сыновья, в отличие от меня, очень уважают книги, они большие библиофилы. А я вообще не библиофил. У меня нет религиозного уважения к красоте книги как предмета. Сыновья всегда покупают новые книги, потому что в моих они видят следы насилия в виде карандашных пометок, восклицательных знаков, стрелок и подчеркиваний.

Когда я читаю, у меня в голове уже есть какой-то проект. Я редко читаю непринуждённо, почти всегда я ищу что-то, ведь у меня есть работа — семинар; приходится читать активно, избирательно. Даже слишком избирательно. Поэтому пассивного чтения не выходит никогда. В книге я всегда что-то ищу, могу записывать ссылки, клеить закладки, вклеивать страницы или оставлять указания на последней странице книги: такое-то слово или такая-то идея — такая-то страница. Это не указатели, а напоминания о местах в книге, куда я могу вернуться за идеей, проблемой или словом. Это то, что я записываю не за рабочим столом, а когда я стою в пробке или на светофоре, — наводящее слово или обобщающее, лаконичное слово, не что-то Иное (ce n’est pas autre chose).

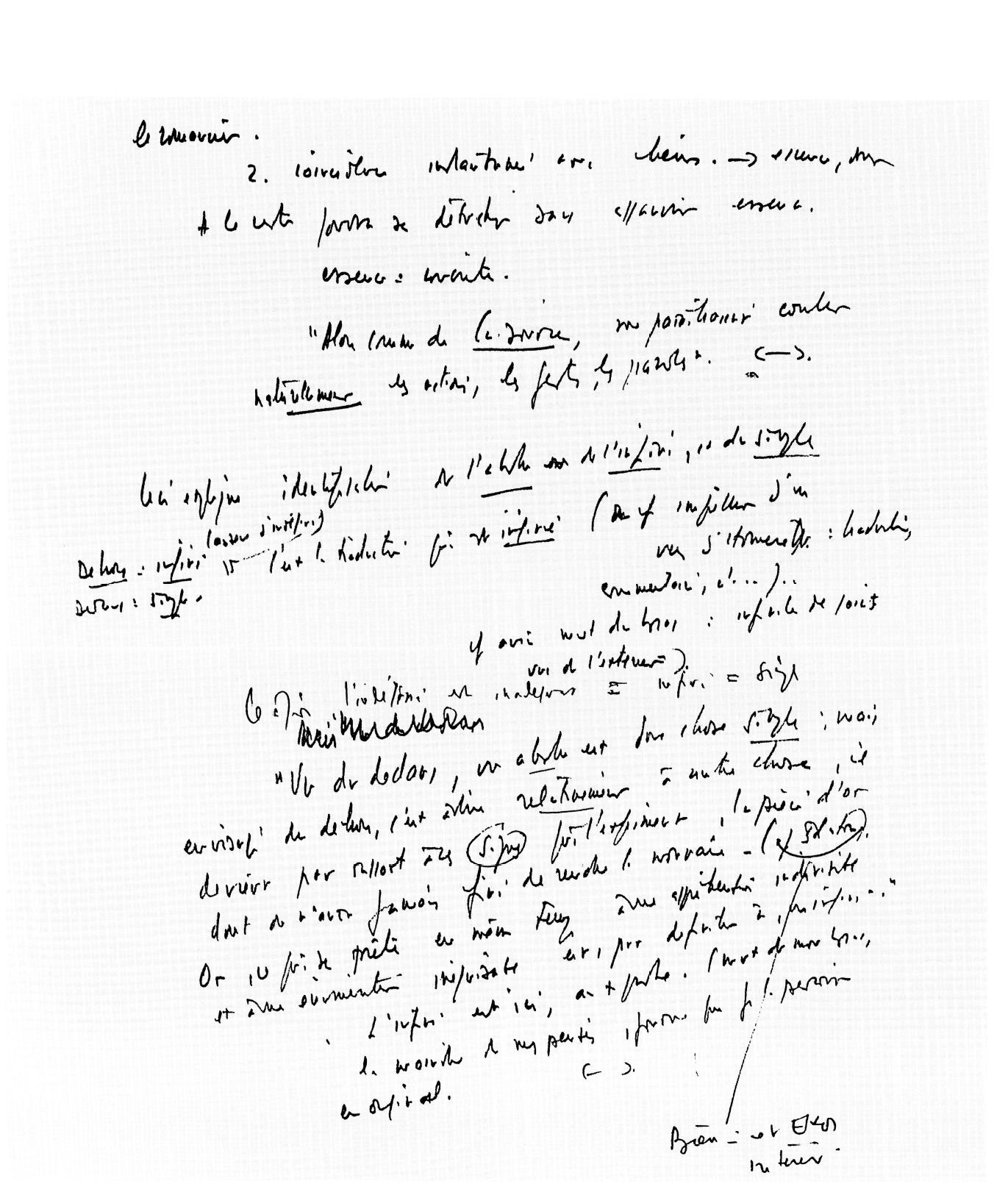

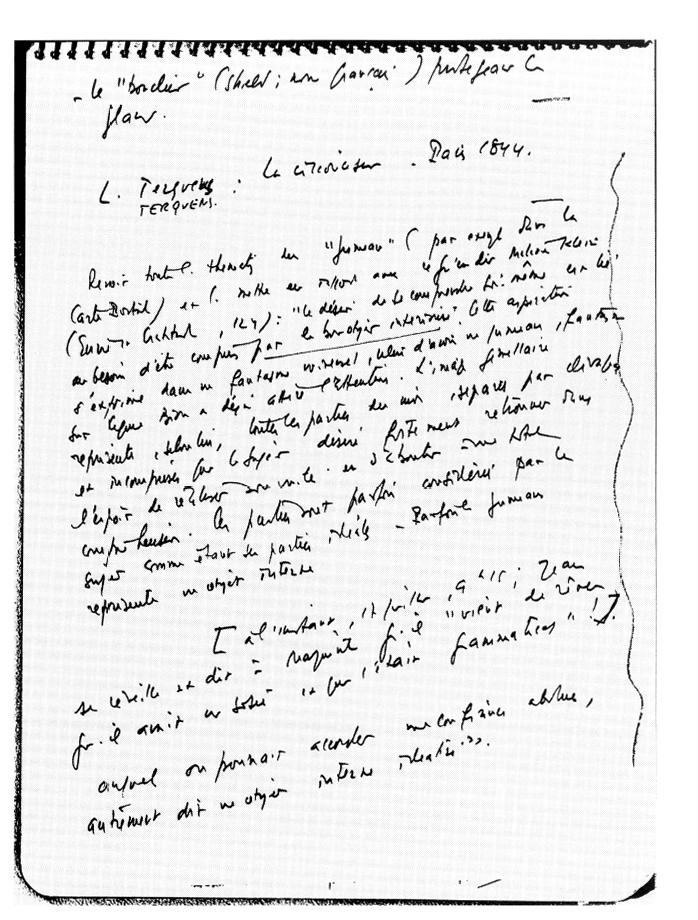

«Пользуетесь ли вы чем-то для заметок: блокнотами, карточками?» — Что касается карточек, то тут никакого постоянства нет. Когда-то я делал карточки, во времена, когда работал над «О грамматологии», — работой о письме как раз. Тогда я накопил много бристольских карточек, которые складывал в деревянные коробки, купленные в книжном Жибера, как это делают люди, пишущие диссертации. Теперь, когда я что-то пишу (какой-нибудь проект, над которым приходится долго сидеть), может случатся и так, что я беру в поездки записные книжки. Я люблю записные книжки с плотной бумагой и везде ношу их с собой. Довольно продолжительный период своей жизни я занимался книгой, которую так и не написал — про обрезание. От неё остался лишь небольшой текст под названием «Circonfession» (Обрезысповедь). Тогда в своих записных книжках я специально оставлял заметки определённого типа: не сказать, что спонтанные, но и не совсем связанные с полноценным актом письма, — это были почти-заметки, довольно виртуальные записи. Я делал заметки, которые могли быть как-то связаны с обрезанием: что-то из прочитанного, собственные мысли. И накопилось очень много. Это были скетчбуки фирмы Canson с очень красивой бумагой. Все они начинались с еврейских букв: я не умею писать по-еврейски, но выучил одно слово, которое означает «обрезание», — мила (milah). В этих блокнотах для эскизов, тетрадях для набросков я писал довольно пространно, почерком, который теперь уже совсем не могу назвать своим.

«Когда вы делаете заметку, вы точно знаете, зачем она будет нужна?» — В принципе, да. За исключением тех почти-заметок о той ненаписанной книге, о которой мы говорили сейчас. Я делаю заметки, имея в виду вещи, над которыми работаю. Чаще всего я делаю заметки для преподавания, потому что большую часть года меня заботит мой семинар. В данный момент делаю заметки обо всём, что касается помилования или смертной казни. Могу что-то набросать, каракули, которые никто не может разобрать. Но потом это служит своего рода напоминанием, зацепкой, помогающей вернуться к нужному отрывку.

«А можно ли в ваших черновиках найти чёткие следы ваших заметок?» — У меня никогда нет черновика. В начале, в той «прото-истории», о которой я уже рассказал, каждый текст проходил через несколько стадий, перед тем как я переписывал его. И я не так уж много правил: просто переписывал весь текст заново. Случалось даже переписывать от руки целую книгу. Помню, что свою первую работу, предисловие к «Началу геометрии» страниц на 200, прежде чем напечатать, я переписал от руки. Сегодня всего этого не стало. Сегодня всё на компьютере, и никакого черновика нет: на дискете сменяются разные версии текста, а я, как правило, не сохраняю каждую из них. Пару раз, работая над «Circonfession», я сохранял промежуточные этапы. Но в большинстве случаев, я не сохраняю ничего, кроме готовых текстов: они просто проходят через разные превращения, которые не оставляют следов.

«А разные типы книг вы тоже читаете по-разному?» — Разумеется. И получается, отвечая на ваш вопрос утвердительно, я не должен продвигать здесь какой-то анализ дальше. Этот вопрос для меня по сути является вопросом о ритме. Раз мне действительно придётся сказать правду о том, как я читаю, я вынужден признаться, что читаю очень нетерпеливо и довольно быстро. Причём эта избирательная поспешность мне дорого обходится: вероятно, множеством несправедливостей к тексту и разного рода упущениями. А тем не менее зачастую, нетерпеливо открывая книгу в случайном месте, я оказывался прямо там, где лежало то, что я искал, или то, что я не знал, что ищу, но, выходит, находил. Так что этот торопливый, слишком избирательный способ чтения и есть та цена, которую приходится платить. Эта цена совершенно неоправданна, если речь идёт о чтении романов или поэзии, литературы. И тут стоит заметить следующее: чтобы читать текст (читать так, как положено), — литературный, скажем, — мне нужно замедлиться, сбавить свой обычный рабочий ритм чтения. Я часто замечаю, что действительно начинаю читать литературный текст лишь тогда, когда пишу о нём: моё первое прочтение, складывающееся из отдельных вспышек, всегда очень фрагментарно. По сути, мой опыт чтения таков: я могу читать по-настоящему, со всей справедливостью и верностью к тексту, могу «воздать ему должное» только тогда, когда его преподаю, пишу о нём и сосредоточиваюсь на каких-то его строках. «Общественный договор», например, который я читал, когда готовился получить звание агреже, вдруг вновь оказывается под моей лампой: я готовлюсь объяснить несколько строк отсюда своим студентам, и у меня такое впечатление, будто я читаю его впервые. Будто читаю его в том ритме, которого он требует, и будто прочитать его именно так, от первой до последней страницы, я бы никогда не смог, будто это невозможно. Бывает, что я читаю или пишу, исходя из определённой гипотезы, подтверждение которой приходится искать в повторном прочтении. Я подсчитал, сколько раз в «Улиссе» встречается слово «да», но уже после того как начал писать текст о слове «да» в «Улиссе». И как только у меня появилась мысль на этот счёт, тут же пришлось перечитать его заново. Перечитал оригинал и французский перевод, выделив все «да» и их эквиваленты. И читал я медленно, терпеливо, не покладая рук, что конечно не вяжется с моим обычным ритмом чтения. Конечно, не так я читал «Улисса» впервые: тогда, естественно, я многое упустил.

Так что читаю я, только работая. Даже те тексты, чтение которых трудно представить как работу: поэзия, молитвы, мистические тексты. Тем не менее я читаю и сознаю их только тогда, когда нахожусь в рабочей ситуации, когда готовлюсь преподавать их. По сути, именно преподавание заставляет меня читать.

«Влияет ли расстановка книг (случайная или продуманная) в вашей библиотеке на ваше мышление?» — Да, ещё как. Порядок, в котором книги дома стоят на полке, как будто выступает продолжением тела. Это то, что всегда меня заботило, пусть я никогда особо и не жил в комфорте или роскоши в этом плане, однако я всегда уделял этому вопросу должное внимание. Топология вещей выстраивается и эмпирически, и рационально одновременно. Она обрастает слоями и сохраняет отпечатки истории моей жизни, истории моего дома. Вернёмся в юность. Я пророс из семьи, где было не так много книг: я прочитал лишь несколько плохих романов Поля Бурже… и всё. Первые книги я покупал в Алжире на деньги, которые отец давал мне на неделю. Это и привело к абсолютному фетишизму: над моей кроватью стояли Цветы зла, Жид, к которому я испытывал огромную страсть, — его книг у меня было, наверное, штук десять, пятнадцать, двадцать… Я перевозил их с собой в Париж, потом сюда, в этот дом. Когда я уехал в Штаты, все эти книги остались в сундуке (там их было сто, сто пятьдесят) на чердаке в доме на улице Ульм 45. Вернувшись, я их не нашёл. И я до сих пор оплакиваю эти книги: книги моей юности, которые у меня украли.

Затем я начал строить маленькую библиотеку заново: уже без исторических напластований — чисто эмпирическая топология. В первом доме (в павильоне в пригороде), полки моей библиотеки стояли на кирпичах. А книги, которые я перевёз в 1968 году, когда туда переехал, располагались так: с одной стороны — философия, с другой — книги, которые я любил, и тексты, которые только начинал получать. Мало помалу «выстраивался дом», в котором чердак стал моим «возвышенным» местом: когда место в доме стало кончаться, я перенёс все философские книги, необходимые мне для работы, туда. Я проработал там десять лет, и именно там стояли все мои рабочие книги, книги великих философов: Платона, Канта, Гегеля, Маркса, Гуссерля, Хайдеггера и т. д. А внизу стояли книги, которые я начинал получать. Я не выбросил ни одной такой книги. Напротив, их становится всё больше и больше. Так что все книги с дарственными словами хранятся вместе в алфавитном порядке. Теперь эти книги занимают несколько комнат. Когда сыновья уехали из дома, я занял их комнаты: теперь у меня есть чердак и три комнаты на первом этаже, полные книг, а на цокольном этаже стоит литература. Там есть иностранные книги, англоязычная литература, книги по искусству и отдельно стоит полка с любимой литературой: Малларме, Арто, Понж, Бланшо, Батай, Кафка…

Кстати, когда комнат для книг стало совсем не хватать, у дома появилась пристройка, выходящая в сад, и она стала моей студией. В ней, впервые в жизни, мне хватает места: это большая комната с очень высоким потолком, с антресолью, полками и лестницами, ведущими наверх, и сейчас я перестраиваю всю логику библиотеки. В общем, на данный момент философские труды будут храниться в этой студии, где я также работаю на одном из своих компьютеров. И я ещё не говорю о том, что занимает больше всего места, помимо книг, — это картонные коробки, полные бумаг, рукописей, писем. Так получилось, — ещё одно признание, — что вот уже три или четыре года существует франко-американский проект по созданию архива моего творчества. Университет Ирвайна, где я преподаю, предложил хранить у себя все дубликаты моих бумаг: большое количество заметок (для семинара, который я веду уже 35 лет), кучу машинописных текстов, а также много ранних рукописей, оригиналы которых отправляются туда, — у меня остаётся лишь копия. Существует соглашение между IMEC и этим американским архивом, чтобы всё хранилось в двух экземплярах для того, чтобы и Франции, и Америке достался каждый материал, и чтобы обе стороны имели к нему доступ, например, если речь идёт о письмах. Теперь ко мне приходит человек, чтобы помочь со всем этим разобраться, привести в порядок, составить опись и отправить либо в Париж, либо в Ирвайн весь этот архив рукописей, заметок и т. д.

«Вы сказали, что ещё на этапе задумки, предшествующей письму, вы записываете одно слово: что именно имеется в виду?» — Это слово — немного иное, нежели слово. В лучшем случае, у этого слова есть некая способность формализовать, в нём уже есть, быть может, будущее некой мысли. Это слово выступает теоретической матрицей или тем, что позволяет, в силу своей лаконичности, мне высказать большее и высказать это быстрее. Бывает, я брожу вокруг какой-то гипотезы, логики, объяснения, и вдруг одно слово в силу своей экономии, склонной всё формализовать и капитализировать, начинает казаться мне «тем самым» (propre). И это не просто слово — это понятие (concept). Хотя и как понятие это слово не перестаёт быть простым, — ведь даже если это и понятие, то оно неотделимо от «плоти» его французского произношения. Я не то что бы изобретаю такие слова или выступаю их действительным автором, нет… Всякий раз я воспринимаю встречу с ними, как шанс, как удачу, будто я получаю такие слова в дар. Это слово приходит ко мне из французского языка, как нечто, что было уготовлено, и вот оно появляется, чтобы обобщить, но в то же время и освободить некий теоретический потенциал. Я не скажу, что это случается часто, но именно так выглядит то, что доводится мне испытать в лучшие мгновения моей работы. Так я обнажаю слово, которого прежде не замечал, и следом оно происходит, удовлетворяя моему ожиданию.

«Какую связь вы видите между этими словами и вашим нетерпеливым чтением?» — Единство слова — это маяк, служащий мне в моём нетерпеливом чтении ориентиром. С каждым днём становится всё больше и больше книг, которые я не успеваю прочесть. И вот, я листаю книгу, и когда я листаю её в том сплетении ясности и слепоты, о которых я упомянул ранее, в глаза бросаются прежде всего слова, а не длинные предложения. И я сам нередко поражаюсь той складности, неотделимой от удачи, когда встречаю то слово, которое ищу. Когда я работаю, работает и «фоновая программа» во мне: некий контекст, который меня занимает и организует всё вокруг; что бы я ни открыл, книгу или газету, эта фоновая программа сработает как компьютер, осуществляющий поиск. Именно так я и функционирую. Я знаю, что ищу, «компьютер» работает, и вот я открываю… Клик! И в этот момент, что бы я ни открыл, я сразу попаду на то, что мне нужно. Всё благодаря словам. Именно они приходят прямо ко мне.

«Посреди этой географии книг, в этой эволюционирующей системе, есть ли место аффекту? Есть ли у вас комната, где стоят книги, не предназначенные для работы? Какие книги находятся у вас в спальне?» — Всё полнится аффектом, поверьте, всё, даже философские и технические книги… У изголовья кровати у меня лежат книги, которые я читаю каждый вечер. Но я не читаю их долго, вообще я никогда не читаю долго. Каждый вечер я читаю перед сном, и есть книги, с которыми я засыпаю. И это, как правило, не философские книги и не рабочие тексты. Я думаю, они вводили бы меня в активное состояние, мешающее сну. Есть книги, от которых я жду, что они вознаградят меня аффектом, наслаждением (jouissance). Это книги, написанные людьми, которых я знаю, или книги, которые каким-то образом связаны с моей жизнью, с тем, что важно для меня. Часто в это время я ещё листаю газеты. Обычно со мной не одна книга, а четыре-пять, и я открываю их одну за другой, где-то по пять минут на каждую. Но я не «читатель». У моего изголовья нет книг «читателя».

«Откуда ваше нежелание выбрасывать книги или бумаги?» — Я уже начинал говорить о фетишизме и аутоэротизме. Довольно очевидно, что мы пишем прежде всего следами, лоскутками собственного наслаждающегося, эротизированного тела. И в этом весь нарциссизм. Даже когда я храню книги других людей, нарциссизм имеет место: ведь это всегда немного сохранение части себя.

И мой великий фантазм (назовём это фантазмом, пока нет слова получше), осознанный, актуальный, фоновый или ежеминутный заставляет меня верить в то, что все эти бумаги, книги или тексты, дискеты уже меня пережили (survivent). Они — уже свидетели. Я всё время думаю об этом. О том, что некто после моей смерти придёт и возьмёт том, который я читал в 1953 году, и спросит: «Почему он подчеркнул это место, поставил стрелку здесь?» Я одержим выживающей структурой каждого из этих клочков бумаги, этих следов. Структура самого следа и есть структура выживания4. Даже мой дом уже стал местом, в которое, как я представляю (ошибаясь, конечно, я это понимаю), придут какие-то люди, возможно из моей семьи, и когда-нибудь заинтересуются им. Я говорю себе, что, может быть, они придут архивировать, описывать, классифицировать, рассматривать всё то, что осталось при моей жизни незамеченным. И я одержим этой сценой: тем, что уже происходит без меня и переживает меня. Но, разумеется, я в это не верю.

«Вы говорили о связи между телом и письмом. Разве её специфика не связана с возрастом?» — Ещё как! Я уже описал вскользь и историко-техническое превращение самой вещи, переход от пера к компьютеру, и собственное превращение сквозь годы. Я одержим смертью, одержим над-жизнью. Наблюдая за собой, я вижу, как старею в письме. Я постоянно ищу признаки изменений: в том, как я читаю, как пишу (не столько в плане стиля или мышления, сколько в плане того, как работает память). Я постоянно ощущаю работу памяти и того, что, в моём случае, с самого начала существовало как предельно активное забытьё (oubli). Я говорил уже об избирательности и фильтрации. Очевидно, избирательность и фильтрация — это не только те установки, которые определят, как сейчас мне откроется книга; очевидно, они же запоминают и прошлые состояния. У меня, безусловно, есть совершенно головокружительные «способности к амнезии», и именно они позволяют мне двигаться дальше и продолжать. Амнезия, что не щадит ни того, что я читаю, ни того, что я пишу. И это не только вопрос возраста: сколько себя помню, забытьё вело меня вперёд не меньше, чем память. Поэтому очень часто я брожу по тем же тропам, на которых нахожу то, что уже раньше встречал. И это очень странное кино: цикл ни в чём не меняется, но вдруг ты замечаешь, что снова встречаешь в «тексте» место, которое, [думал], совершенно забыл. И это может стать как авторским текстом, так и очередным прочтением. Повторяется то же самое. Забытое переиначивается (On recommence la même chose, qu’on avait oubliée).

Переведено для phi (l’eau)sophie: https://t.me/phileausophie