Денис Ларионов. Некто здесь я

Тело и язык в этих стихах разбираются и складываются заново из элементов друг друга. Язык здесь всегда овеществлён — отсюда такое внимание не только к компонентам организма вообще, но к аналитике носоглотки в частности. Пространство рта с прилежащими полостями становится как бы главным транспортным узлом вербализуемого опыта на пути к читателю. Всё, что происходит во рту, автоматически принадлежит плотному, физическому опыту автономной (в своей субъективности) и

Иными словами, за счёт помещения анатомических данностей в состояние сотрудничества с физическими условиями внешней и внутренней сред , с одной стороны, и с интенцией говорения, с другой, — именно во рту, носу и гортани бесплотные идеи и невербализуемые ощущения впервые соприкасаются с реальным воздухом, которым дышат (и сквозь который слышат) и другие субъекты. Вся эта модель диффузии речевого-физиологического и

Фокус, впрочем, в том, что не только тело и речь перепрошили друг друга: сама диалектика внешнего и внутреннего здесь переразъята на части. В отличие от знакомой нам постановки вопроса у романтиков, чуть ли не досуха вычерпавших проблематику внешнего и внутреннего (понятую, например, как «я-наблюдающий» vs «(я?)-пейзаж»), поэзия Ларионова в некотором смысле снимает сам вопрос. Вместо «то, что вижу снаружи, и есть то, что испытываю внутри», сама наружа испещрена, пронизана — состоит из внутренностей меня (и обратно). (Задание воображаемым студентам: найдите все упоминания, скажем, «слюны» и опишите, кому она принадлежит и где находится.)

Хрупкая аналитика телоязыка происходит у Ларионова в условиях физиологизации (если вообще не медикализации) аффекта и постоянного террора любых социальных ситуаций по отношению к субъекту. Парадоксальным образом, именно это натяжение (вернее, его негативное измерение) и складывает воедино рассыпающиеся фрагменты речи: вместо того, чтобы пасть миметической жертвой насилия (как это происходило, например, в стихах Могутина), поэзия Ларионова консолидирует свой прерванный синтаксис с помощью максимальной эмоциональной дистанции слов от изображаемого насилия. Чудовищность внутренних ран и агрессии внешнего мира как бы заключается в непоколебимые скобки, изымается из (воз)действия этой лирики. В утопическом фантазме этого жеста можно разглядеть то, о чём говорит критическая теория, когда противопоставляет эстетику анестетике. Кажется, что только так и можно «терпеть крушение» в состоянии тотальной «начинённости языком». Но комфортность и чистота дезаффектации (даже / тем более в отношении опыта микрокатастроф) явно волнуют автора, и в итоге композиция его работ замирает в как бы несуществующем пространстве между онемением поэтической чувственности и предельной чувствительностью корпорально-лингвистического аппарата. Именно отсюда и уязвимость этих стихов, и их надежда, и их борьба: в строчке, давшей название книге, скользит не только отстранённая горечь поражения, но и прямой вызов.

Иван Соколов

Следующие тексты опубликованы в поэтической книге Дениса Ларионова «Тебя никогда не зацепит это движение», выпущенной в серии kntx осенью 2018.

***

По разбегающемуся

полотну высоты —

сквозь тяжелеющие облака

и светосниматели,

вкопанные в городские

вершины — было

солнце полудня, покрываю-

щее вяжущей пленкой

столики пафосных мест,

на одном из них плавится

грязный осколок ледника,

несимметрично ложащийся

на сырые экраны смартфонов. Из

какого палеополдня он

тает навстречу по-

дробному выцветанию

флага взаимности? Из

самого безусловного сна,

в который склоняется

пятничный вечер

устав от подробностей

резкого разговора — в том

числе, о стремительном

взрыве вчера в метро.

***

Немедленно выскользнул, выразив многое из того,

что выводит слова из берегов — разят шипящей пеной,

подтачивая десну. Ветер кидается на воздушную стену,

кем-то выведенную из кадастра, между двумя городами: наспех

выбитым локтем и костистым надломом. Вторник

в

пыли, ингалятор в левом кармане. Шелестящий пакет

без логотипа, помнишь простую способность удерживать некое

я в сыреющем воздухе? Там, где это необходимо. Твое кино

прогорает, оставляя напоминание о бликовых техниках,

тепловую оплетку и рецессивный цвет.

***

«Что делал?» —

«Слушал Клауса Шульце»

Слушал излишне,

типа всё в прошлом.

Всё тонет в горле.

Горло болит.

У внутренней речи

В эпизодической роли:

Ура! С переломанной шеей на службе!

Впрочем, не без удовольствия

Было разбито стекло.

«Как? Слоёнов?» —

Переспрашивает АТД.

Нет.

***

Пятница,

8-92*-***-**-**,

обтекаемый вопиющей последовательностью элементарных событий,

кап-кап.

В

Зацепившись воротником за предвоенный выступ на бесконечной улице

Мира, «рот закрой» с камнем за теплой щекой, фабрикующим городской кислород,

кровь из носа —

но также испарину и прохладу реакции в море вискозы, в котором плещутся наши тела.

— Чьи это наши, 4276 **** **** **93 или 4276 **** **** **69,

думает Пятница,

на Дне Уязвимости подвизавшись волонтёром фулл-тайм.

***

Отбываю с вокзала, мне на одежду

плывущего, словно опытное ничто: мне не нужна ваша помощь,

нет-нет, скорее наоборот.

Сейчас унесут этот мир.

Состав по мосту переедет

знаменитое место исчезновения.

Здесь, здесь и здесь без свободных частиц я, не-я

на тонких резервах тянется восприятие

и мечтает исчезнуть.

Сгореть, наконец.

Пассажир номер девять в открытую воду на полном ходу.

Минус двадцать по вертикали: сжимает? саднит?

медлить? неметь?

Насквозь продувает безальтернативную

ночь — кофе кипящего

на сетчатку. Каким кругом кроветворения

ты станешь завтра?

***

Некто спешно вдыхает

концентрированный препарат

марта, протянутого сквозь спешный вид

быстрого бунта без

обязательств.

Некто здесь я: опрокинута

память и льётся в последнюю встречу

с тем, кто сжимает

губами четвертую литеру

алфавита.

АВГУСТ

Темнеющий воздух, опрокинутый в горло, взбившее множество

быстротвердеющих слов. Оказались

разделены — биение речевой мышцы, подсвеченной изнутри. В скользкой комнате

долговременной памяти, задержавшей не только идею вестибулярной

любви, но и быструю смерть в июне 2004 года. Наконец, мы — детали

мышечной речи, играющие кислородом во сне.

Вторая волна заключает в объятия — словно в машине, вспыхнувшей

от коннотаций. Сведенная в сумму неразложимых перцептов встреча

и отступление, затянувшееся

На границе третьей декады возвратный ветер перелицовывает

опознавательные знаки и они ложатся внахлест, покрывая

вплетенные в волосы, в войлок, во флис

тела.

***

Помнишь, Пятница О (I) Rh+, курортный дом в хвойной выломке?

Смолистый минус между октябрем и автовокзалом?

Пыльные скачки навигации в тисках перспективы, мускульный строй?

Или пробоину в снежном пламени, неостановимую слабину?

Ганс Касторп не успел досмотреть сводный чарт

А будущий мертвый в памятливом меду «могу говорить» говорит,

сжимая 1999 в подболевающей левой ладони.

MEDEA FOR EXAMPLE

Что происходит с твоим телом сейчас спросила она надавив на рукоятку

несущее тупое лезвие Gipfel Professional Line купленное на распродаже

во флагманском шопе не задев залегающих в тканях сосудов там где

до этого уже был рубец затвердевший как не совершённая сетка

событий или разворачивающийся короткометражным днём

А сейчас оставив рельефный след бликующий на составленном

из непрочных отрезков холодной Колхиды евроокне, но незамеченный

во время плановой диспансеризации среди стертых лодыжек

пятничных варваров по которым безошибочно определялось желание

Ну, а сейчас в раскаленном вчера опрокинувшем нас в нитяной

период развития общественных отношений прошивающих предусмотренные

в лицензионной версии нервные препинания избыток движений вал

слов другие изъяны, а также облако логарифмических грёз надвигающееся

с сырого фронта плывущее с неожиданной стороны

WHY NOT MERMERUS

затвердевший

рубец?

рельефный

след?

так

напрягается

твердая

мышца

тонущего сердца

параллельно

режиму

не беспокоить

смартфона

LG

застывает

глотком

в скользком

горле

или

пылью

на платной

парковке

под

эстакадой

на

остановке

недалеко от

метро

в шаговой

до-

-ступности

от

всего

в том числе от сомнений

в его тесном

кармане

золофт

релиум

фенибут

100 € в уме

ALMOST JASON

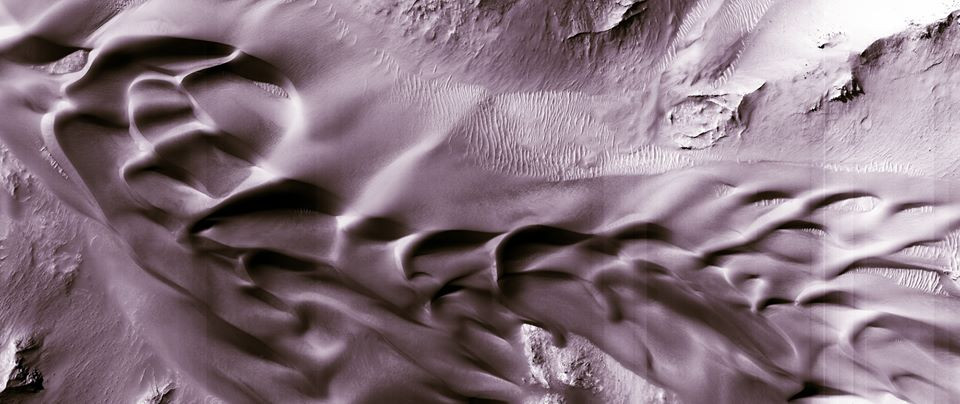

костный пейзаж в сшивающих воздух железных лесах

выстужен и охвачен ломотой или подрезан световым фильтром июня

когда ждали холодных ночей опрокинувших понедельник

во вторник ветвящихся выражений в четверг героических нарративов

в поток анемичных строк от которых по-прежнему не очистилась память:

они выставляют простые движения вперед они очень хотят

сотрудничать с миром в котором хорошие парни погибли долг структурирован

понижение гемоглобина думает он в сжатом корпусе внедорожника

Nissan Qashqai преломляющего воздушные сети так что острые семена

или поздний февральский снег разлетаются по неочевидному радиусу

вовсе не прорастая в стылую почву