Материализм радикального сомнения

Как показал ещё Сократ со слов Платона, изложившего их в диалоге «Пир», философия является философией, то есть любовью к мудрости, в той мере, в которой она отлична от предмета своего стремления. Философия есть скорее некое стремление к пределу знания, которое не дано изначально, но должно быть достигнуто или произведёно. В этом состоит отличие философии, в частности, от религии и вообще всякой метафизики и теологии, полагающей предмет своего познания уже-всегда данным, непосредственным, и потому инвариантным. В этом отношении смысл религии состоит в замыкании мышления на

Является ли этот процесс бесконечным? Иначе говоря, уходит ли последовательность философских изобретений в дурную бесконечность, или же в этой последовательности имеются прогресс в приближении к предполагаемой мудрости, или хотя бы какие-то закономерности, по которым возможна объективная оценка различных философских учений, насколько они приближаются или удаляются от гипотетического абсолюта? Ответ на данный вопрос вовсе не очевиден. Более того, его постановка и поиск удовлетворительных инструментов его решения сами по себе уже лежат в русле философии — причём не какой угодно, а вполне определённого рода, первооткрывателем или изобретателем которой, что в данном случае, вероятно, одно и то же, является Рене Декарт.

В самом деле, как только мы сталкиваемся с мышлением, претендующим мыслить само себя — то есть с рефлексией — то мы сразу же попадаем в мыслительное пространство картезианского субъекта. Мышление, мыслящее само мышление, полагающее себя предметом своей деятельности и потому замкнутое на себя — по-видимому, данная идея является отличительной чертой всей новоевропейской или современной философии. В этом состоит её отличие от всех предшествующих форм философствования, либо не вполне выделившихся из

Такая философия, очевидно, находится в тесной взаимосвязи с университетским знанием и с наукой вообще, вплоть до того, что на определённом этапе сама философия начинает определяться как одна из наук. Подобное социальное положение философии также не является изначальным — и весьма вероятно, не является также конечным состоянием, в котором она должна остановиться. Европейская и арабская схоластика, предшествовавшие ей, были интегрированы в религиозные институты своего времени, античная философия была частным занятием образованных членов общества и существовала в виде философских школ, более древние формы философствования опять смешиваются с религиозными, магическими, идеологическими и государственными функциями вплоть до полной неразличимости. Отдельное существование философии как философии, таким образом, явление совсем недавнее, так как на протяжение большей части своей истории она была так или иначе встроена в идеологические аппараты государства, являясь их составной частью. Поэтому вторая часть вопроса относится не к теоретическим, а к социальным способам существования философии — имеют ли они какой-то предел, и если да, то какова его природа?

Рефлексивное мышление и университетская форма организации — вот отличительные черты современной философии. И если университеты существовали на протяжение большей части средневековья, будучи тесно связанными с религиозными аппаратами власти и идеологии, то изобретение рефлексивного мышления в современной форме может быть датировано конкретным днём, месяцем и годом — 11-м ноября 1619 года , и приписано конкретному человеку — французскому сержанту Рене Декарту, основоположнику метода радикального сомнения.

1. Мышление и единство субъекта

Во время военного похода — а к военной теме мы ещё будем не раз возвращаться ниже — Рене Декарт, вынужден был квартироваться в баварском городке Ульме. Тем не менее, в то время сделался настолько сильный мороз, что от него не спасали никакие одеяла, и наш философ счёл за лучшее перебраться жить в печь (!), где его предыдущие размышления сложились наконец в стройную картину. Вечером 10 ноября он лёг спать в состоянии крайнего энтузиазма, который был знаком совершившегося прорыва от догматического к критическому мировоззрению.

Каждый человек, рассуждал Декарт, прежде чем стать взрослым и разумным, с детства усваивает множество предрассудков, относящихся к тем или иным вещам, которые в действительности вовсе не таковы, что о них говорят не сведущие люди. Взрослея, человек постепенно научается различать прочные идеи от вздорных, так как последние не выдерживают критики и опровергаются или другими идеями, или своими собственными противоречиями. Однако, рассуждая об отдельных идеях, их истинности или ложности, мы рискуем не добраться до конца, так как число идей, составляющих содержание человеческого ума, весьма велико. Поэтому, если мы хотим стать вполне разумными людьми, а не колебаться между разумом и безумием, так что часть наших суждений о мире будет выноситься на основании логики и фактов, а другая — на основании привычки, настроения, слухов, видений, откровений и прочих ненадёжных и смутных источников, лежащих в основании не науки, а религии, схоластики и вообще разного рода метафизики — то мы должны подвергнуть сомнению все идеи без исключения, и лишь те считать достоверными, которые окажутся неопровержимыми в условиях жёсткой и всесторонней критики.

Очевидно, что мы можем иметь о той или иной вещи относительно неадекватное представление: например, стул мог казаться прочным до того, как мы на него сели — но в результате оказались всё равно на полу, что указывает нам на то, что наше исходное предположение о прочности данного предмета мебели не соответствовало действительности. Другой вариант: мне кажется, что ключи лежат у меня в кармане, а на самом деле они выпали из кармана где-то по пути, или их утащили воры, и т.п. Третий вариант: некто верит, будто в подмосковных лесах водятся рогатые зайцы, и даже утверждает, будто позавчера такого зайца видел и гладил, или даже поужинал им — однако в таком случае мы вправе задаться вопросом, не злоупотребляет ли сей гражданин — без разницы, алкоголем или доверием своих слушателей, а может и тем и другим одновременно. Четвёртый вариант: Декарт идёт в церковь, и его сбивает с ног сильный ветер, а когда он добирается до места назначения, его старый друг дарит ему большую дыню; когда же Декарт её берёт, то просыпается у себя в кровати — и значит, его ходьба, борьба с ветром, камни мостовой, по которым он шёл, окружавшие его здания, его друг и его подарок — все были лишь иллюзией, галлюцинацией, возникшей в его мозгу под действием бессознательных процессов. Всё это подводит нас к идее о неустранимой возможности абсолютного несовпадения между восприятием своего тела и его действительным положением — и следовательно, делает всё содержание чувственно-воспринимаемого мира сомнительным.

Дальше — больше. Тот факт, что я воспринимаю себя человеческим телом, живущим на планете Земля среди множества известных мне вещей и людей, подобных мне, вполне может быть правдой — а может и не являться, так как дан в ощущениях, а они, как мы выяснили, могут обманывать, и не являются абсолютно достоверными. Наконец, такие вещи как пространство, время, математические закономерности, протяжённость объектов также не являются абсолютно достоверными, так как даны в опыте — а мы, вслед за Декартом, приняли решение не доверять ничему, в чём можно усомниться.

Что же в таком случае остаётся, согласно Декарту, несомненным? В чём мы не можем усомниться, подвергая скептическому рассмотрению всё содержание нашего ума, и признавая даже существование самой природы пока что лишь вероятным, а не

Мыслю, следовательно, существую.

Cogito ergo sum — мыслю, следовательно, существую: такова формула картезианского метода радикального сомнения, являющаяся итогом скептического подвешивания всех чувственно-воспринимаемых вещей и идей об их соотношениях. Почему же его радикальность является недостаточной, так что принимая его исходное положение о необходимости нахождения безусловно достоверных положений, из которых мы могли бы установить достоверность или не-достоверность всех остальных суждений о мире, мы не можем согласиться с его собственными выводами, как в отношении теории устройства мира, так и в отношении нашей практической деятельности в нём?

Бог-творец и личностное Я — вот, коротко говоря, два взаимосвязанных метафизических предположения, делающих систему Декарта иррелевантной в своих выводах, однако опровергаемые её же собственными средствами при более аккуратном и вдумчивом следовании исходному принципу радикального сомнения. Под метафизикой, метафизическими суждениями и тому подобным здесь и далее подразумеваются бесплодные, софистические рассуждения, могущие случайно содержать некие истинные и полезные идеи, но в целом бесполезные или прямо вредные для научного познания и практического преобразования действительности.

Начнём с рассмотрения аксиомы о существовании личностного Я как субъекта мышления. Вот как сам Декарт описывает ход своих размышлений, вследствие которых он пришёл к выводу о его существовании:

«Таким образом, поскольку чувства нас иногда обманывают, я счел нужным допустить, что нет ни одной вещи, которая была бы такова, какой она нам представляется; и поскольку есть люди, которые ошибаются даже в простейших вопросах геометрии и допускают в них паралогизмы, то я, считая и себя способным ошибаться не менее других, отбросил как ложные все доводы, которые прежде принимал за доказательства. Наконец, принимая во внимание, что любое представление, которое мы имеем в бодрствующем состоянии, может явиться нам и во сне, не будучи действительностью, я решился представить себе, что все когда-либо приходившее мне на ум не более истинно, чем видения моих снов. Но я тотчас обратил внимание на то, что в это самое время, когда я склонялся к мысли об иллюзорности всего на свете, было необходимо, чтобы я сам, таким образом рассуждающий, действительно существовал. И заметив, что истина Я мыслю, следовательно, я существую столь тверда и верна, что самые сумасбродные предположения скептиков не могут ее поколебать, я заключил, что могу без опасений принять ее за первый принцип искомой мною философии.

Затем, внимательно исследуя, что такое я сам, я мог вообразить себе, что у меня нет тела, что нет ни мира, ни места, где я находился бы, но я никак не мог представить себе, что вследствие этого я не существую; напротив, из того, что я сомневался в истине других предметов, ясно и несомненно следовало, что я существую. А если бы я перестал мыслить, то, хотя бы все остальное, что я

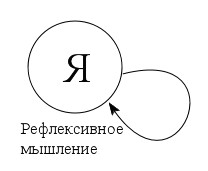

Здесь Декарт допускает по крайней мере две ошибки: во-первых, он представляет последовательность актов, составляющих мышление, тождественной себе во времени; во-вторых, он представляет мышление как нечто единое и непосредственное по существу. Однако, последуем мысли Декарта и предположим вслед за ним, что действительно существует некое личностное самотождественное Я, являющееся субъектом мышления, мыслящее само себя:

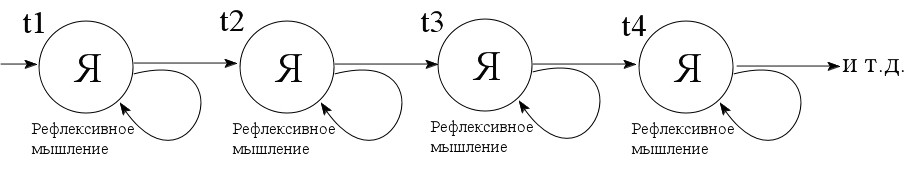

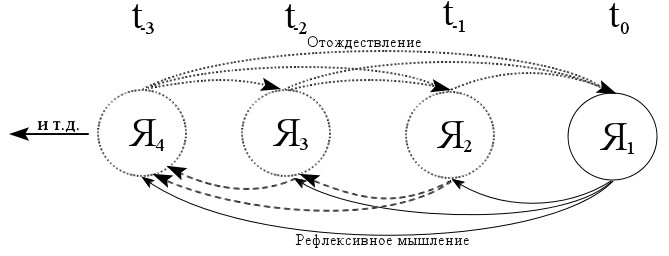

Однако, поскольку мышление есть процесс, протекающий во времени, то встаёт вопрос, остаётся ли мыслящее Я тождественным самому себе в различные моменты времени?

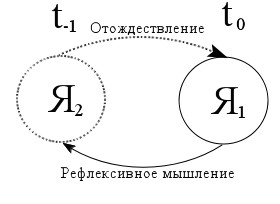

Ясно, что доказать тождество всех этих Я, существующих в бесчисленные моменты времени, и отличающиеся друг от друга вследствие различия их положений на оси времени было бы, по меньшей мере, затруднительно, если не невозможно. Более того. Я мыслящее и Я мыслимое необходимо должны отличаться друг от друга, так что мыслящее Я мыслит не само себя, а

Из этой схемы ясно, что мыслящее и мыслимое Я различны, и их отождествление является лишь эффектом рефлексивного мышления, который не может возводиться в ранг аксиомы, как это делает Декарт. Однако, может ли существовать рефлексивное мышление без такого отождествления с образами самого себя, данными ему в памяти? В научной фантастике рассматриваются ситуации, в которых при помощи компьютеров, подключаемых напрямую к мозгу, человеку подменили воспоминания, так что его прошлая жизнь и воспоминания о ней кардинально расходились. Можно представить ситуацию, в которой антагонисты главного героя настроили компьютеры таким образом, чтобы те подменяли воспоминания в каждый момент времени, и если такая технология не противоречит законам природы, то где гарантия, что я или вы не являетесь её жертвой в настоящий момент? В медицине известны случаи, когда у пациентов имеют место расстройства долговременной памяти, так что человек полностью забывает события, произошедшие за несколько минут до текущего момента t0. Наконец, можно представить и более фантастические ситуации, в которых человеку подменяют память не другие люди и не случайные физиологические процессы в головном мозге, а духовные сущности — персонажи любой магической или религиозной мифологии, к примеру христианские бесы, которые в силу неблагоприятного стечения обстоятельств поймали и съели Бога, разрушив при этом весь материальный мир (каковая способность приписывается им многими авторитетными богословами), и навели страдательную галлюцинацию на души людей, заставляющую их верить в то, чего нет и мыслить неадекватно — что было бы своеобразным «берклианством» наизнанку.

Здесь возникает проблема времени — так как смена моментов не может восприниматься непосредственно, то не является ли само время столь же сомнительным предметом, как и остальные явления, возникающие в сознании, будь они образами вещей, словесными идеями или эмоциональными состояниями — ? На это можно ответить, что время несомненно существует по крайней мере как эффект рефлексивного мышления и как одно из явлений мира, проявляющееся в воспринимаемой смене явлений сознания и столь же достоверное, как и они сами. Кроме того можно предположить существование объективного времени, присущего самим вещам, если те вообще существуют независимо от их восприятия — что ещё необходимо доказать либо опровергнуть, после того как мы найдём новые точки опоры в ходе деконструкции метода радикального сомнения. Если мы примем за аксиому существование времени по крайней мере как эффекта рефлексивного мышления, и тогда его схема примет следующий вид:

Я, существующее в настоящий момент времени мыслит состояния предшествующих Я, с проекциями которых оно себя отождествляет, само оставаясь всегда немыслимым. В самом деле, если с каждым новым моментом всякое Я сдвигается назад во времени, делаясь предметом мысли, то на его место встаёт вновь возникающее иное Я, которое и осуществляет акт мышления, само оставаясь ему неподверженным.

Можно ли в таком случае признать тезис Декарта “Я мыслю, следовательно, я существую” столь твёрдым и столь верным, как он нас уверяет, и принять за основной принцип искомой нами философии? Мы выяснили, что существует множество Я, существующих в различные моменты времени, отличные друг от друга, так что в любой из моментов мыслящее и мыслимое Я различаются так, что мыслящее Я всегда ещё не мыслимо, а мыслимое всегда уже не мыслит. Вместе с тем факт мышления, кажется, всё же остаётся чем-то несомненным, хотя теперь и не вполне ясно, кто его осуществляет, и осуществляет ли кто-либо вообще. Иначе говоря, являются ли указанные Я первичными в отношении процесса мышления — или процесс мышления является первичным по отношению к ним, а те представляют собой лишь его эффекты — ? И не окажется ли тогда привычная формулировка «Я мыслю» прямо противоположной: «Меня мыслит» — ? В самом деле, можно предположить, что конкретные Я, сменяющие друг друга в процессе мышления, являются преходящими, но формальная структура, включающая в себя по крайней мере два Я, мыслящее и мыслимое, является всеобщей формой, благодаря которой осуществляется процесс мышления. Для того, чтобы решить эту проблему, рассмотрим подробнее природу того, к чему отсылает картезианское понятие субъекта — к мышлению и его телесному корреляту — являются ли они чем-то однородным, или же содержит в себе некую множественность, подобно тому как Я, представлявшееся Декарту чем-то единым, в действительности предполагает по меньшей мере двойственность, в границах которой разворачивается последовательность актов мышления, в каждом из которых задействованы как минимум два отличных друг от друга Я.

Резюмируем текущее положение дел. Начав с вопроса, о том, может ли философия достичь некоего предельного состояния в своём движении, и если да, то каково это состояние, выяснилось, что такой вопрос может быть корректно поставлен не в какой угодно, а лишь в новоевропейской или критической философии, начинающейся с Рене Декарта. В самом деле, поскольку данный вопрос не только рассматривает свойства философии как своего предмета, но и сам является философским, то мы имеем дело с философией философии, или с мышлением о мышлении, то есть с рефлексивным мышлением. Но такое мышление существует в полном смысле этого слова не в любой философии. Например, в средневековой схоластике оно отсутствует поскольку та была поставлена в зависимое положение от религиозных догм и церковной иерархии, а не от самой себя. Сходная ситуация воспроизводится сегодня в англоязычных версиях университетского позитивизма, находящихся в зависимости от формальной логики и государственной бюрократии, и потому воспроизводящего худшие черты средневековой схоластики.

Далее мы обратились к текстам самого Декарта, обнаружив в них учение о принципе радикального сомнения, из которого следовала безусловная достоверность рефлексивного мышления, так как ясно, что если есть сомневающееся во всём мышление, то есть бытие во всяком случае несомненно. Однако Декарт утверждает, будто мышление осуществляется каким-то субъектом или Я, логически первичным по отношению к процессу мышления, что уже сомнительное прибавление, нуждающееся в прояснении, так как вовсе не очевидно, существует ли это Я на самом деле, или только кажется, является ли Я единым или их много и так далее. Кроме того, не очевидно, что мышление также является единым по своей сущности процессом. Обозначим ответ Декарта и наше сомнение в нём следующим образом:

Решение Декарта о достоверности рефлексии: достоверным началом рефлексивного мышления является само рефлексивное мышление, осуществляемое его субъектом, первичным по отношению к мышлению.

Гипотеза о бессубъектности рефлексии: сомневающийся субъект есть лишь вторичный эффект рефлексивного мышления, первичного по отношению к субъекту.

В ходе рассмотрения рефлексивного мышления данная гипотеза уже отчасти подтвердилась, так как выяснилось, что Я является по меньшей мере двойственным и отличным от самого себя в любой момент времени. Для этого нам пришлось ввести различие понятие времени как всеобщего способа смены моментов, отличного от своих конкретных воспринимаемых проявлений и предположительного объективного времени, о котором мы пока не знаем, существует ли оно. Данное различие стало основанием для первой аксиомы: время существует по крайней мере как смена тактов рефлексивного мышления. Может ли быть установлена подобная достоверность для пространственных отношений? Сам Декарт в этом отношении довольно категоричен, отчётливо разделяя два класса суждений: вида «Я мыслю, следовательно существую», отсылающие к временной последовательности актов рефлексии — и вида «Я гуляю, следовательно существую», как лежащие за пределами рефлексии и потому априори недостоверные.

2. Мышление, субъект и тело

Вопрос о соединении вещей мыслящих и вещей протяжённых — философски переосмысленных души и тела — является, пожалуй, одним из наиболее уязвимых мест картезианской философии: предполагая изначально дуализм души и тела, Декарт встаёт перед вопросом об их взаимосвязи, каковая логически ни из чего не следует — тогда как данные органов чувств, по поводу которых и высказывается большинство суждений, могут вводить в заблуждение от начала до конца. При этом всё мышление Декарт располагает на стороне внепространственного субъекта, предполагая тело само по себе не более чем автоматом, не способным к самосознанию — а роль связующего звена между ними играет христианский бог, ни на что более в его системе не годный, кроме как служить подпоркой шатающейся аргументации.

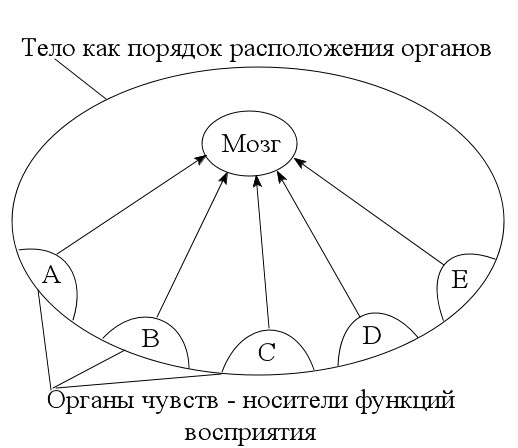

Когда мы начали наше рассуждение, зачищая мысленное пространство от различных идей и суждений, то термин “мышление”, очевидно, фигурировал в смысле деятельности по сопоставлению этих самых идей и суждений — которые неким образом противопоставлялись протяжённым телам, относительно которых нас могут обманывать наши чувства. Очевидно, существует различие между логическими идеями, которые выражаются словами человеческого языка и иными знаками (например, математическими или химическими формулами) — и чувственными идеями, которые возникают в нашем сознании в виде образов и ощущений посредством органов чувств. Примем поэтому за аксиому тот факт, что органы чувств существуют по крайней мере как носители функций восприятия чувственных идей, отличные от их

В этом смысле тело несомненно существует как устойчивый порядок расположения органов восприятия, отличный от его чувственно-воспринимаемого образа, как уже было описано выше относительно органов. Существует ли у тела материальный субстрат, и если да, то каков он — этого мы пока не знаем. Однако несомненным остаётся факт различия между

Существует ли среди множества органов восприятия орган для логического мышления? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим, каким образом работают органы чувственного восприятия в общем виде. Всякий орган можно представить как своего рода рамку, в которой сменяют друг друга специфические явления, смена которых образует процесс восприятия. Явления, воспринимаемые органами чувств, возникают в них непосредственно и как правило, согласованно — например, зрительное восприятие стола или любого другого предмета согласуется с его тактильными восприятиями. Если я постучу по столу, то возникнет соответствующий звук, если я стану стучать сильнее, то у меня заболит рука как если бы моё тело взаимодействовало с реальным объектом, являющимся причиной моих ощущений. Но если я лежу в матрице, или сплю, или какой-то дух посылает мне согласованные восприятия стола — то за моими ощущениями может и не стоять никакого реального стола. Иммануил Кант, рассуждая о тех же предметах, что и мы сейчас, называл эту согласованность ощущений от различных органов чувств «трансцендентальным единством апперцепции». Впрочем, его система отличается от Декартовой главным образом, более детально проработанным категориальным аппаратом, тогда как исходные посылки — принцип радикального сомнения, ограниченный верой в бога и личностное Я, остаются теми же.

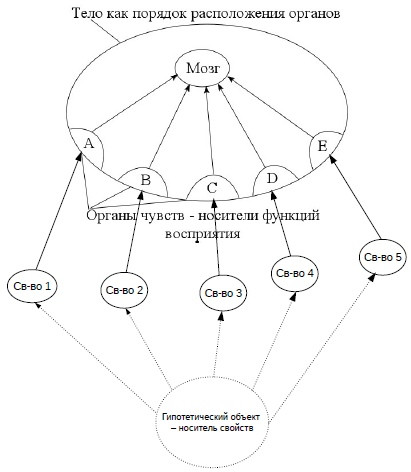

Тем не менее, нельзя отрицать того факта, что в ощущениях дано множество различных предметов, восприятие которых в основном согласуется друг с другом. Стоит ли за ними какая-то реальность, и если да, то что она собой может представлять, мы пока не знаем. В нашем распоряжении — множество согласующихся друг с другом явлений, возникающих в определённом порядке. Введём различие между группами согласующихся явлений, предположительно указывающими на существование некоего объекта, предположительно стоящим за ними реальным объектом и устойчивым способом согласования потоков восприятия. Например, зрительный и тактильный образы стола согласуются друг с другом, как бы я его ни рассматривал и ни щупал — и способ этого устойчивого согласования несомненно существует. А чем он вызван, пока что неизвестно. Примем поэтому по аналогии с телом и органами восприятия в качестве аксиом существование объектов как способов устойчивого согласования групп воспринимаемых явлений, а также существование мира как множества всех возможных объектов в указанном смысле слова.

А что же с

Каково соотношение этого мозга с мозгом, изучаемым биологической наукой? Такое же, как и у остальных органов: неопределённое. Мы можем достоверно установить, что существует некий мозг как носитель функции мышления, связанный с органами чувств как носителями функций восприятия. Однако поход в музей или в анатомический театр даст нам лишь явления, которые могут и не совпадать с реальным мозгом. Возможно, что мой мозг как орган мышления действительно таков, как его описывает наука — но если я лежу в матрице, то в реальности он, как и весь научно-исследовательский институт, его анатомирующий, лишь совокупность программ, вычисляемых на неведомом мне устройстве. Если верно учение епископа Беркли — то реальностью будет не совокупность программ и компьютеров, а потусторонний мир, душа и бог, посылающий мне в душу образы материального мира, в том числе и атлас разделов головного мозга, раскрытый в данный момент передо мной. Но несомненным остаётся порядок взаимосвязи функций и их носителей. Аналогично, возвращаясь к выводам относительно способа существования объектов, данных в виде устойчивых пучков свойств, данных органам чувств, за которыми гипотетически скрывается единство объекта как их носителя, схема может быть расширена следующим образом:

Интересно, что вопрос о соотношении объектов, их частей и свойств с материалистических позиций исследовался в советское время в рамках Ленинградской онтологической школы диалектического материализма, а в настоящее время на его исследование претендует объектно-ориентированная онтология Г.Хармана и ряд других направлений спекулятивного реализма.

Здесь раскрывается ещё одна ошибка Декарта, по причине которой его метод сомнения оказывается непоследовательным, и не развивает весь заложенный в нём потенциал. Если мы обратимся к его основным текстам — к «Рассуждению о методе», к «Размышлениям о первой философии» и другим, то увидим, что он сразу же инвестирует свой метод в частные области науки и этики, вместо того, чтобы развивать философские выводы на его собственной основе. Отчасти этому послужила его если и не догматическая, то по крайней мере аксиоматическая вера в личностного бога как гарант объективного познания мира и соответствия между мыслящей и протяжённой субстанциями. Однако метод Декарта оказывается значительно мощнее и радикальнее, чем предполагал его автор — хотя на полную мощность он может работать лишь при анализе конкретных суждений о мире и сопоставлении их с возможными альтернативами. Так, мало усомниться в том, что воспринимаемая нами действительность на самом деле такова, какой кажется. Важно представить возможные альтернативы и сравнить их с исходными суждениями, которые мы, тем самым, проверяем на прочность. Мало сказать, что все наши идеи сомнительны, сопоставить с возможными альтернативами вот что действительно важно. Необходимо подробно рассмотреть каждую из этих идей, выявить её составные части, способ их соотнесения, словесные формулировки, в которых выражаются те и другие, взаимосвязь с другими идеями в плане аргументации, опровержения, подтверждения и следования. В ходе этого процесса логические инструменты, используемые для анализа понятий, суждений и умозаключений о мире сами должны пройти проверку на пригодность к обработке своего материала.

3. Скептик и автоматон: Другой (пост)картезианской мысли

Существенный сдвиг в отношении рассматриваемых вопросов о взаимосвязи чувственно-воспринимаемого и

В жизни Иммануила Канта обыкновенно выделяют два периода: естественнонаучный или догматический, когда Кант занимался преимущественно астрономией и иными естественными науками — и критический, которому принадлежат три его знаменитых Критики: «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждения», посвящённые теории познания, этике и эстетике соответственно. В данный момент нас интересует первая — так как именно в ней он развёртывает схематику познавательного аппарата, работающего на смычке мышления и восприятия как субъективных сущностей — и познаваемого ими объективного мира, вызывающего в нашем теле многообразие явлений, и мыслей по их поводу.

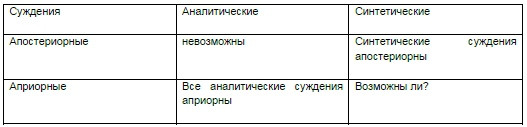

Как и мы, Кант начинает свой философский труд с развёртки определённой проблематики, вокруг которой конституируется категориальный аппарат, производящий обработку теоретического материала. «Как возможны априорные синтетические суждения?» — таково определение ключевой проблемы, запускающей машинерию «Критики чистого разума». Кант различает в данной ситуации две пары понятий: априорные и апостериорные, а также аналитические и синтетические суждения, укладывающиеся в следующую таблицу:

Первая пара понятий, априорные и апостериорные суждения, означает лишь то, устанавливается ли их истинность до опыта (априори), или после опытного наблюдения (апостериори). Аналитические суждения при этом являются тавтологиями, не добавляющими нового знания к уже имеющемуся, а синтетические суждения позволяют прибавлять новое знание к уже имеющемуся. Отсюда ясно, что все аналитические суждения априорны, так как истинность или ложность тавтологий не требует обращения к какому бы то ни было наблюдению. Также известно, что эмпирическим путём возможно открытие новых знаний о мире. Канта же интересует, возможно ли получить новое достоверное знание, не обращаясь к опыту — и вокруг этой проблемы он и выстраивает свою критику чистого разума, поскольку та предполагает очищение разума от всех эмпирических ощущений.

Очевидно, перед нами очередная интерпретация исходной пробематики Декарта, движимая той же установкой: отбросить ощущения как недостоверные, вычистить все сомнительные, метафизические элементы своего мышления, и из немногих достоверных сконструировать для себя искусственный аппарат мышления. И не является ли тогда всякое неотрефлексированное мышление необходимо догматическим и метафизическим, коль скоро его составляют не необходимые, а лишь случайные идеи? Для того, чтобы в этом убедиться, необходимо прежде доказать существование иных сознаний кроме моего собственного, и реальное существование мира, данного в ощущениях и в научной картине мира, так как мы твёрдо решили сомневаться во всём, пока оно не будет ясно и убедительно доказано.

Однако, очистив разум от всех чувственных восприятий и суждений об объективном мире, Кант, и мы вслед за ним, необходимо оказываемся в солипсизме. Непоследовательность самого Канта, догматически, то есть без доказательств утверждавшего существование объективного мира, личностного Я и бога была вскрыта дальнейшим развитием его учения у Фихте и Гуссерля, дошедших до явного солипсизма и отрицавших объективное, независимое существование мира и бога. Мы же идём ещё дальше их, ставя под сомнение кроме того и личностное Я, существование которого все перечисленные философы — Иммануил Кант, Иоганн Готлиб Фихте и Эдмунд Гуссерль предполагали не требующим доказательств, считая его чем-то самоочевидным.

Исследуя аппарат мышления, Кант вводит различие между имманентным, трансцендентным и трансцендентальным познанием. Имманентное познание относится к познанию явлений как таковых, независимо от того, как они соотносятся с предположительными реальными объектами. Например, если я сплю, и мне приснился сон, будто я гулял по Амстердаму, то хотя я в реальности и не посещал этого города, однако, верно, что я ощущал, будто в нём нахожусь. Обобщая, можно сказать, что имманентное познание относится к познанию явлений как таковых, безотносительно предположительных реальных объектов, которыми эти явления вызываются. Проблемы начинаются тогда, когда оказывается, что мы не можем «зайти за спину» явлению, и посмотреть, каково оно на самом деле — есть ли за ним какая-то реальная вещь, и если да, то какова она? Такое познание Кант определяет как трансцендентное, то есть потустороннее, потому что оно относится к познанию вещей самих по себе, находящихся по ту сторону явлений, данных нам непосредственно в органах чувств. Объект, предположительно существующий за стеной явлений, Кант определяет как

Очевидно, что перечисленные категории по существу соответствуют тем схемам, которые мы установили прежде относительно способов восприятия мира, так что имманентным познанием будет познание явлений как таковых, существующих несомненно; трансцендентальным познанием будет познание структуры органов, в которых возникают эти явления и того, как они затем мыслятся; трансцендентным познанием вещей-в-себе будет познание гипотетических реальных объектов, предположительно вызывающих явления, существование и природу которых необходимо ещё установить.

Однако, сама сложность и проработанность схемы трансцендентального аппарата познания, в котором критически различаются явления как таковые, вещи-в-себе и механизмы перевода одного в другое предполагает в качестве своей противоположности некритическое или догматическое восприятие тех же самых вещей, без различения указанных моментов. Указанный способ некритического восприятия фигурировал в новоевропейской философской полемике против метафизических материалистов как своего иного едва ли не со времён самого Декарта под названием наивного реализма, в то же время не получая позитивной проработки, оставаясь по Луману «другой стороной различия».

Возвращаясь к мысли Декарта, вопрос о различии между достоверным знанием вещей, прошедшим проверку сомнением, и представлениями, принятыми на веру из не осмысляемых критически источников, может быть поставлен на примере самого автора метода радикального сомнения: существовал ли Декарт вообще, либо в качестве мыслящего субъекта до того, как он помыслил своё мышление и данное в нём существование? На то, что сам он не был чужд подобного вопроса, говорят скудные фрагменты его текстов — например, только привычка заставляет его считать видимые им на улице движущиеся плащи и шляпы людьми — то есть субъектами, подобными ему — а не автоматонами, сколь угодно сложными самозаводящимися механизмами, движущимися по законам механики без участия рефлексии. Вопрос о том, не являются ли все встреченные им люди в действительности именно такими автоматонами, или не был ли он сам им до того, как пришёл к своей философии, в явной форме не фигурирует в его текстах, вероятно вследствие опасения репрессий со стороны католической инквизиции, однако достаточно очевидно выводится из общего хода рассуждения. В

Актуальность постановки вопроса о различии между знанием и действиями, осуществляемыми на основе критически и некритически принятых представлений о реальности в его собственной форме очевидна и назрела достаточно давно — уже в середине XIX века, в период разложения гегелевской систематизации посткартезианской мысли. Однако форма материализма, оформившегося в тот период, предполагала разработку позитивных обратных связей между философией и наукой, философией и политикой, вне контекста общеонтологических вопросов. Результатом отсутствия рефлексии по вопросам онтологии стало протаскивание контрабандой как в

Как

Таким образом, возможность науки и политики зависят от возможности и материалистического решения вопроса о природе объективной реальности, попытка постановки и разрешения которого была всё же предпринята в рамках марксистского материализма под именем основного вопроса философии. При этом его немедленная политическая инвестиция предполагала проведение ключевого различия не между догматически верующими и критически мыслящими субъектами, как у Декарта, а между метафизиками и идеалистами с одной стороны, и учёными и материалистами с другой. Подобного рода смещение принципа проведения различия может трактоваться по Хайдеггеру, как очередной виток за-ставления аутентичного отношения к бытию, продолжающегося чуть ли не со времён досократиков.

Вместе с тем, наличие двух различных постановок о природе объективной реальности за вычетом всех сомнительных представлений о ней, картезианской и марксистской, создаёт, как кажется, пространство как для решения данного вопроса, так и целого спектра связанных с ним философских, научных и политических проблем, включая проблему Другого (пост)картезианской мысли. Подробнее о них — в следующих статьях.