*** (как делать искусство в несвободной стране)

Окраина российского города С*, 2024 год. В обычной квартире, где одна из комнат выкрашена в черный и превращена в галерею, открылась выставка группы *** «* ***» , мимикрирующая под представленный публике архив КГБ\ФСБ. Каталожные ящики с перепиской художникс, вещдоки на балконе, наклейки «Не смотреть. Опечатано. Дата». На черной стене постепенно исчезающими буквами дан текст, который я приведу полностью:

Взгляд мента неотличим от взгляда галериста. Искусство как оно дано нам суть осцилляция между двумя интенциями, которые двигали кураторами, художниками и исполнителями «* ***», — анархизмом и полицейщиной. Горизонтальное и коллективное производство искусства тут инициируется кураторами и поскольку оно инициируется кураторами оно инициируется всегда уже ради выставки. Даже провалившееся производство должно быть выставлено. Даже если интенция состоит в выставке коммуникации, самого процесса производства, а не его итогов, сами итоги тоже должны быть выставлены, чтобы попасть в портфолио художников, чтобы им было легче найти новые выставки, гранты, резиденции. Даже самая радикальная интенция смещения акцента с искусства на его производство, на вопрошание о его реальных условиях, разбивается о то, что исследовательский проект должен принять выставочные формы. Коммуникация должна стать документацией, чтобы несколько десятков художников и зрителей распили несколько бутылок на вернисаже. Путь к освобождению искусства, к искусству как осуществлению свободы пролегает за пределами галерей и мира искусства. Бросай смотреть на искусство выходи на улицу.

Б* И*

Я хочу начать свой текст с расхожей фразы из Бродского: «Не выходи из комнаты, на улице, чай, не Франция».

* * *

— Где пролегает путь к освобождению искусства?

— Где пролегает путь к искусству как осуществлению свободы?

Это хорошие вопросы, которые я посмею дополнить рядом других. Для этого давайте попробуем разобраться, где мы находимся, и кем являются участникс проекта ***, который мы будем использовать как пример и отправную точку для наших размышлений.

Где

Мы находимся в авторитарной стране, которая прошла достаточно долгий путь систематического уничтожения прав человека, разворачивания репрессивной машины, установления цензуры, подавления свобод, подавления возможности коллективного действия, высказывания и критического мышления. По сравнению с 2021, последним довоенным годом, согласно рейтингу Freedom House, уровень свободы в России опустился за три года с 20 до 13 позиции из возможных 100. Военное время вывело цензуру и подавление свободы на новый уровень, в том числе «подарив» российскому художественному сообществу черные списки, доносы, обыски и кураторов из ФСБ.

Поэтому давайте сформулируем ряд уточняющих вопросов:

— Какое искусство нужно создавать в несвободной стране? Нужно ли создавать искусство в несвободной стране?

— Возможно ли свободное искусство в несвободной стране?

— Какую свободу предполагает искусство как осуществление свободы: личную, духовную, коллективную, политическую, иную?

— Способно ли искусство как осуществление свободы вызвать политические изменения?

или даже

— На что вообще способно искусство?

или даже

— Нужно ли создавать искусство во время войны?

Возможно, кто-то задавал себе эти вопросы в первые дни после 24 февраля 2022. Можно сформулировать и такой вопрос:

— Возможно ли создавать искусство изнутри катастрофы, которое было бы ценным и значимым, и если да, то как и какое?

или более общий:

— Возможно ли создавать искусство в несвободной стране, которое было бы ценным и значимым, и если да, то как и какое?

— Что придает ценность и значимость искусству в несвободной стране?

И совсем крамольное:

— Если искусство несвободно, теряет ли оно свою ценность?

Эти вопросы могут показаться простыми или наивными, если воспринимать их как абстрактные поводы для эстетического спора, однако, когда я задаю их себе здесь и сейчас и понимаю, что ответы на них будут определять мои последующие действия, мне не хочется торопиться с ответами. Может быть, для того, чтобы ответить на эти вопросы, мне стоит прежде ответить на вопрос: а кто же я?

Кто

Действующие лица:

ХУДОЖНИКС С ИМЕНАМИ — участникс проекта ***, которые участвовали в выставке, указывая свои имена. Часть из них, вероятно, находится за границей.

АНОНИМНЫЕ ХУДОЖНИКС — участникс проекта, которые работали в парах с другими художникс и агентикс. Вероятно, часть из них находится в России.

АНОНИМНЫЕ АГЕНТИКС — участникс проекта, которые работали в парах с другими художникс и совершали интервенции в России, но не идентифицируют себя в качестве художникс. Находятся в России, в городе С*.

МОДЕРАТОРИКС ВСТРЕЧ

КУРАТОРИКС проекта (теневые, не указаны в открытой документации, но упоминаются в тексте Б* И*)

Б* И*, авторикс текста к выставке. Вероятно, находится за границей.

АНОНИМНЫЙ АВТОРИКС ЭТОГО ТЕКСТА, один из участникс проекта. Находится за границей (не во Франции).

ЗРИТЕЛИКС

ЧИТАТЕЛИКС

АНАРХИСТ (риторическая фигура № 1)

МЕНТ (риторическая фигура № 2)

Как мы видим, можно прочертить две линии взаимоотношений, которые проблематизируются в этом проекте:

ЛИНИЯ 1: УЕХАВШИЕ — ОСТАВШИЕСЯ

И здесь мы можем дописать еще несколько вопросов:

— Нужно ли тем, кто уехал, делать искусство в России, и если да, то какое и как?

— Нужно ли тем, кто остался, делать искусство в России, и если да, то какое и как?

— Нужно ли и тем, и другим, делать это вместе, и если да, то как? Почему это важно\неважно?

ЛИНИЯ 2: ПРОИЗВОДИТЕЛИ (художникс, агентикс, модераторикс, кураторикс) — ГАЛЕРЕЯ — КРИТИКА — ПУБЛИКА

Эту линию мы можем дополнить риторическими фигурами анархистов и ментов или реальными акторами, которые присутствуют в виде фона: политические активисты, российские эмигранты, другие институции, журналисты, доносчики, фсбшники, чиновники, государство.

Здесь мы могли бы зайти издалека и спросить себя:

— Как существование в несвободном государстве искажает эти отношения по сравнению с демократическими странами?

— Какими были эти отношения, когда Россия уже была несвободной страной, но еще не вела агрессивной войны, и как они изменились после начала войны?

— Какова моя роль в этих отношениях и как она изменилась?

* * *

этот текст будет написан так, словно идешь по снежному настилу и постоянно проваливаешься по колено

* * *

Я сознательно игнорирую вопросы типа: является ли кураторикс метафорическим полицейским, если они инициируют проект и задают его концептуальную рамку? Является ли выставочная форма по умолчанию формой насилия? Обесценивает ли художественную практику то, что художникс формируют по ее итогам портфолио? Можно ли пить вино на вернисаже? Эти вопросы кажутся мне второстепенными по отношению к вопросам о том, как функционирует, как может и как должна функционировать сфера искусства в условиях авторитарных и тоталитарных государств, т. е. в ситуации реального насилия и несвободы. Применительно к России можно также задаваться вопросами о прошлом:

— Можем ли мы найти в прошлом примеры российского искусства, которое реагировало на происходивший консервативный поворот, и сопротивлялось ему?

— Чему мы можем у него научиться?

Историю этого искусства еще предстоит написать, хотя многое может оказаться уже безвозвратно утраченным. Тем не менее, цель этого текста не в том, чтобы попытаться сформулировать, почему в российской (российской, а не столичной) довоенной художественной среде так мало внимания уделялось протестному, политическому, критическому, феминистскому, квир-искусству — то есть искусству хоть сколько-нибудь неудобному, а также вопрошанию о политическом и критическом потенциале искусства. Это большой разговор, который, я надеюсь, нам всем еще предстоит. Цель этого (во многом растерянного) текста скромнее: очертить более широкую рамку для разговора о настоящем, где наша ситуация не рассматривается как уникальная и выходящая из ряда вон. Россия занимает, и уже довольно давно, свое законное и позорное место среди других столь же несвободных стран, таких как Сирия, Северная Корея, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь, Китай, Иран, Узбекистан, Венесуэла и т. д., и продолжает опускаться ниже и ниже.

Я искренне верю в то, что для начала такого разговора необходимо трезво и реалистично оценить ситуацию, в которой мы находимся, и сформулировать верные вопросы, ответы на которые помогут нам двинуться дальше. И я хотел бы предложить именно такой взгляд:

Нет никакого уникального пути, по которому сейчас идет Россия. Это одна из ряда стран в мире, где в течение десятилетий происходило усиление авторитарных тенденций, что в итоге привело к ведению агрессивной войны и ужесточению режима.

В ситуации, если это состояние продлится еще неопределенное (возможно, достаточно долгое время), что я — гражданикс своей страны, художникс, кураторикс (вставьте своё), желающие для своей страны демократического будущего, чьими ценностями являются свобода, равенство, мир и права человека, могу сделать в этом качестве для утверждения своих ценностей?

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Искусство эскапизма

Первым и, возможно, самым очевидным ответом будет разочарование в искусстве как таковом или отрицание какой-либо возможной роли искусства в политических изменениях: для утверждения справедливого мира будущего мне следует выйти «из мира искусства» в мир «реальный», стать политикс, политическим активистикс, волонтерикс, просветителикс, революционерикс и т. д. Это достойный выбор, предполагающий, тем не менее, отказ от части своей идентичности, от накопленного в сфере искусства опыта и — обесценивание огромной сферы человеческой деятельности, которая имеет свои преимущества, когда дело касается совместного человеческого бытия и влияния на людей вокруг нас.

Мне представляется, что разочарование в искусстве, которое я ощутил в художественной среде, к которой принадлежал на начало войны, было связано в первую очередь с тем, что на искусство и на российскую сферу культуры в целом возлагались определенного рода надежды, которые были разрушены. Однако, действительно ли в России было достаточно деятельникс искусства, которые отдавали себе отчет в том, в какой именно стране они живут, и как искусство, которое они создавали и которым делились с публикой, работает на то, чтобы политически менять ситуацию в России? Не находились ли мы все, и я в том числе, в определенного рода самообмане, искренне веря, что любое искусство способствует смягчению нравов, росту толерантности, гражданского самосознания, развитию критического мышления и политической агентности? Что любое искусство есть осуществление свободы и любой причастный, будь то кураторикс или зрителикс, приобретает этот опыт?

Если бы мы задали вопрос: можно ли создавать искусство в несвободной стране, то ответ был бы: да. Во-первых, в тоталитарных странах может разрабатываться свой большой стиль, причастность к которому становится социальным лифтом для деятельникс искусств. Во-вторых, возникает искусство эскапизма — метафизическое, абстрактное, наивное, уходящее в формальные исследования или в абсурд, концептуальное и проч. искусство частных квартир и подпольных выставок. В современной России не произошло становления большого стиля, обслуживающего идеологию (и вряд ли произойдет, хотя в литературной среде есть деятеликс, которые усердно восстанавливают соцреализм, а в художественной — есть свои герои из право-консервативного фланга), и значительную часть искусства последних лет можно описать как искусство эскапизма. Отсутствие большого стиля и всеобъемлющего контроля со стороны государства приводят к тому, что в современной ситуации эскапистское искусство вполне может существовать публично и получать институциональную поддержку — пока оно не пересекает определенных границ. Было бы несправедливо сводить его лишь к «пустому» искусству (см. например, анализ Натальи Серковой из небезызвестного «Цветника»), ищущему успешной коммерциализации. Оно может строиться на формальном поиске собственного языка, чувственности, может разрабатывать локальные темы, рассказывать частные истории или работать с концептуальными приемами — но его объединяет то, что это искусство, желая оставаться публичным, встраивается в существующую политическую ситуацию и сознательно избегает цензурируемых тем и какой-либо политической агентности. Это искусство, которое самостоятельно вырвало себе зубы, и выбрало не путь сопротивления, но путь мимикрии и ускользания. Можно ли сказать, что оно ни на что не влияло и не способствовало демократизации России? Наверное, нет, но его влияния явно не было достаточно. Означает ли это, что провал российского искусства был провалом искусства в целом? Или это была лишь демонстрация того, что российская художественная сфера все это время преследовала иные цели и не реализовала тех надежд, которые возлагали на нее разочаровавшиеся?

В первые месяцы после начала полномасштабного вторжения в Украину прошел ряд протестных художественных акций. Искусство лаконичного политического жеста — это несомненно акт свободы, способ мгновенно заявить о противопоставлении себя наличному политическому режиму и войне. Однако, сопряженный со значительными рисками (и чем более рискованный, тем более эффектный и эффективный), этот способ представляется мне одноразовым — одноразовое заявление, которое в большинстве случаев заканчивается либо эмиграцией, либо арестом. На третий год войны такого рода акции трансформировались в анонимные, более-менее регулярные акции в непубличных местах (леса, поля, нелюдные городские места) по конкретным политическим поводам, документация которых потом распространяется по политически близким СМИ и пабликам. Однако, является ли эта форма единственно возможной? Всем ли она подходит? Меня преследовал вопрос: насколько я остаюсь художникс, если единственные художественные навыки, которые остаются востребованными, это умение рисовать буквы на плакатах? Более того — после отъезда из России эта возможность для меня закрылась. И действительно ли такое протестное искусство, подходящее лишь немногим, вносит значительный вклад в достижение обозначенной нами цели?

Искусство как знание и опыт

Исходя из того, как мы описали ситуацию, в которой мы находимся, нам нужен устойчивый, относительно безопасный (или хотя бы не экстремально опасный) способ утверждать свои ценности и приближать становление желаемого нами общества через искусство. Способ, обеспечивающий нас возможностью делать это относительно долгое время — и в довольно жестких условиях путинского режима.

Искусство способно сталкивать зрительникс с инаковостью, вносить разлад, противопоставлять взгляды и способы бытия, воспевать разнообразие — что само по себе уже утверждает основные ценности демократического общества. Кроме этого, искусство может быть формой передачи знания. Искусство может быть способом переживать и разделять опыт, и — что немаловажно — коллективный опыт. В отличие от просветительских лекций или книг искусство может помочь пережить телом — опыт свободы, опыт сопротивления, опыт политической субъектности, опыт коллективности. Искусство способно создавать сообщества и быть поводом для совместных действий. Искусство может быть поводом для рефлексии, искусство может заставить сомневаться и спорить. Искусство может вдохновлять и давать силы для действий, бороться с безысходностью и пассивностью. Искусство может быть способом горевать и способом делать это вместе. Помимо всего этого, у искусства есть еще одна суперсила — ее фикциональность, способность работать с вымыслом и воображением, что становится особенно ценно в ситуациях, когда реальные действия оказываются заблокированы. Балансирование между прямым высказыванием и иносказательностью, между тем, что показывается и тем, что становится доступно при определенных усилиях, находится или расшифровывается, может быть важно в условиях, когда прямое политическое высказывание ставит под удар все наше предприятие.

Рост самоорганизованных художественных инициатив был частью низового гражданского сопротивления. Эти пространства объединяли и продолжают объединять единомышленникс, создавая полупубличные места для свободной речи, обмена взглядами, для взаимоподдержки и совместных действий. Другое дело, что лишь малая часть из них осознавали себя в таком качестве и оставались во многом аполитичными. Бóльшая политизация этих мест — с кружками фемписьма, ридинг-группами по политической философии, осознанной кураторской практикой и проч. — могла бы сделать художественную сферу более влиятельным актором сопротивления. Кроме этого в российском искусстве продолжают создаваться проекты на важные темы, которые не вызывают прямой реакции государства, — темы политических репрессий в советское время, темы памяти, темы национальной идентичности и сохранения культурного наследия народов России, женских прав и положения женщин (которые могут сознательно не называться феминистскими), вопросы насилия, телесности, экологии и проч. Это та часть российской культуры, которая продолжает делать свое дело, и не была разрушена, однако, по понятным причинам, она уклоняется от осознания и признания своего политического потенциала.

«Выходки»

Давайте рассмотрим проект «***: * ****» в качестве примера, того, как можно продолжать работать в России в сфере искусства и делать это политически. *** расшифровывается как *********, ************, ***************. В тексте, который рассылался приглашенным художникс, *** описывался как «проект с выходками»: «Наша идея — это метафора термитов, которые дестабилизируют структуры, указывают на властные отношения и т. д. c помощью внедрения и художественных жестов в различных точках». Слово «выходки» указывает здесь и на основную художественную тактику — выход за пределы галереи, работу в несанкционированных пространствах, и на характер таких действий. «Выходкой» называют неожиданный и не одобряемый обществом поступок, который разрывает ткань нормальности, но не воспринимается как прямая угроза или агрессия. Когда я как трансгендерная персона в шкафу надеваю на новогодний корпоратив бороду Деда Мороза вопреки нормам гендерного поведения, ожидаемого от меня коллегами, это «выходка». «Выходки» сдвигают границы дозволенного, персона при этом не делает прямых заявлений и не подвергает себя (или подвергает себя меньшей) опасности открытого конфликта, насилия или остракизма.

Формально проект был устроен следующим образом: художникс, объединялись в пары с другими художникс или агентикс, которые находились в России, в городе С*. Пары придумывали, обсуждали, планировали, а затем осуществляли силами агентикс интервенции в городскую среду или т. н. «выходки». В течение нескольких месяцев между ними происходила коммуникация в телеграм-чате и на созвонах в Zoom. Модераторикс обеспечивали организационную часть и — например, в нашем случае, — могли участвовать в качестве консультантикс, генерировать идеи и помогать с реализацией. Можно было обсуждать любые темы, при этом встречи записывались. В дальнейшем документация этих разговоров, искаженная нейросетью, стала тем результатом, который был представлен публике на финальной выставке, вместе с «вещдоками» — артефактами художественных акций. То, что основной акцент проекта лежит именно в сфере общения сформированных пар, постоянно проговаривалось.

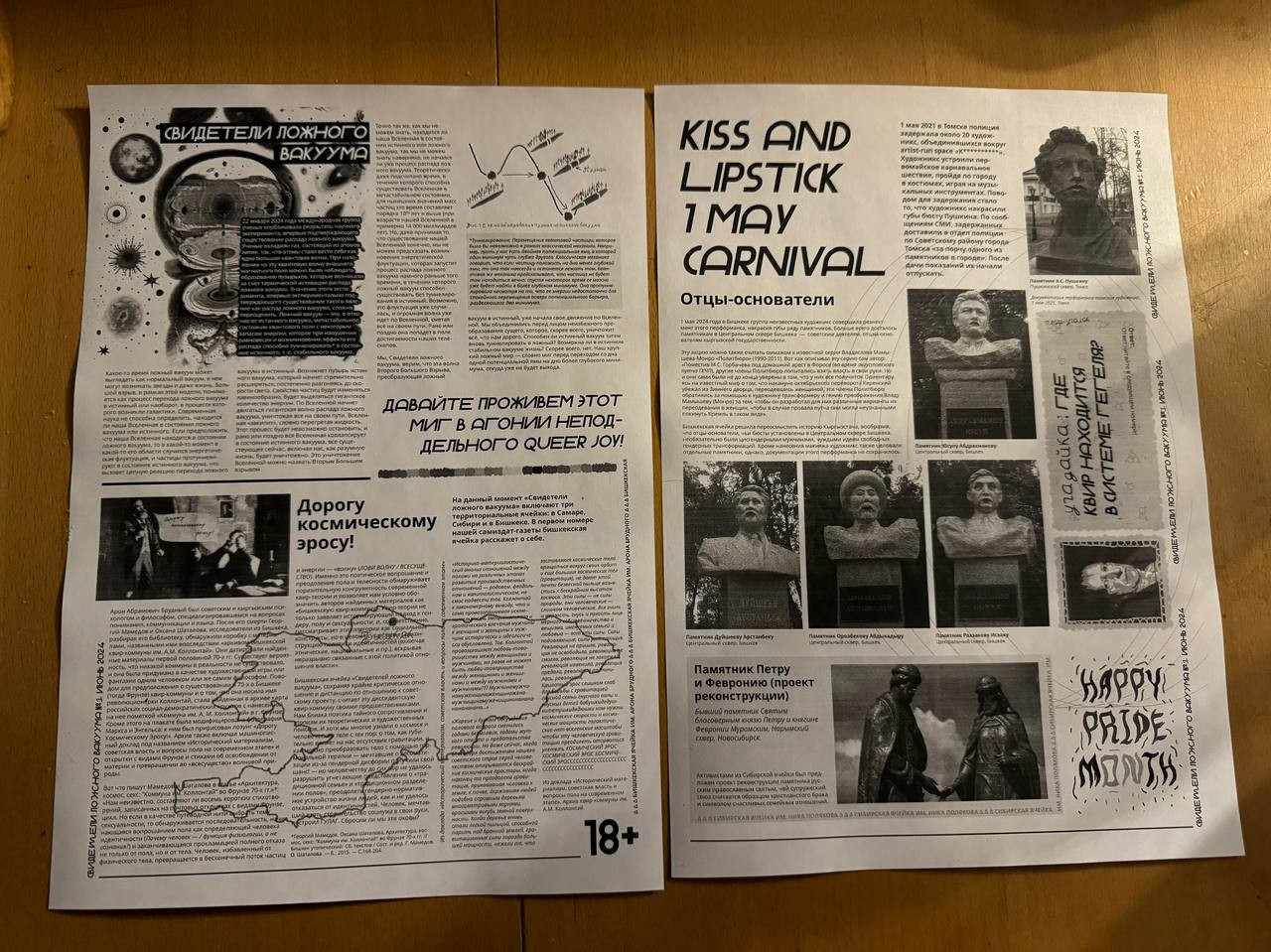

Значительную часть коммуникации между художникс и агентикс составляло обсуждение времени созвонов и их бесконечные переносы, часть коммуникации обрывается и не заканчивается ничем, какие-то пары даже не смогли начать совместную работу. В парах было задано изначальное неравенство: совершать интервенции и подвергать себя большей опасности должны были участникс, находящиеся в городе С*, а художникс скорее сфокусировались на придумывании идей (хотя в некоторых парах идеи создавались совместно, а интервенции предполагали две части в разных городах). Выставленная документация была максимально герметичной, создавая властные отношения иного рода: стороннему зрителю было практически невозможно понять, что именно обсуждалось и какие интервенции были совершены. Предполагалось, что зрителикс прочтут 15 мини-зинов от 10 до 100 страниц искаженного, практически бессвязного текста, стоя в пространстве галереи (честно признаюсь, что я потратил несколько дней на чтение документации, сидя дома в уютном кресле, но и в этом случае не смог прочесть ее полностью). Кроме этого на выставке также распространялась газета с переводами теоретических текстов, сделанных специально для этого проекта.

Часть случившихся интервенций можно назвать «выходками» в том смысле, который мы обозначили выше — в смысле неодобряемого, непонятного или маргинального поступка, указующего на или дестабилизирующего существующие властные отношения. Таким был перформанс с поездкой на поезде из Москвы в город С* и перевозкой пакета с мусором (пара **-Анон), обыгрывающий отношения столицы и регионов. Такой была деятельность нашей пары, когда мы распространяли созданную нами квир-газету через буккроссинги и туалеты художественных институций. Часть интервенций можно назвать концептуальной работой на свежем воздухе в духе «Коллективных действий», не предполагающей какой-либо явной «дестабилизации» обстановки кроме мыслительного замыкания.

Итак, какой производимый политический эффект этого проекта?

Российское политическое

Перед Новым годом в соцсетях распространялся пост с кураторским рецептом выставки-блокбастера в условиях современной России — «Русское невнятное», — предполагающим создание философско-отвлеченной сборки работ, из которой тщательно вычищенно всё, что может стать триггером для «темных сил», вплоть до синего и желтого цветов и любых надписей. Я условно назову проведение таких выставок — кураторством «не приходя-в-сознание», имея в виду то, что такая деятельность полностью сливается в политическом плане с путинским режимом. Для такого слияния не нужно zиговать или воспевать бойцов с передовой, достаточно отказаться от политической субъектности: у вас нет своего голоса, и ваша деятельность сливается с общим провластным хором, добавляя ему силы. Каким был бы мой рецепт художественной деятельности, соответствующей тем ценностям, о которых я писал ранее?

Политическая субъектность.

1) Организаторская\кураторская группа обладает политической автономностью и осознанностью. Т.е. участникс кураторской группы не аффилированы с и не зависимы ни от какой политической силы (институции, государства и проч.), и на их суждения, выборы и решения не влияет никакая сила извне. Они способны осуществлять свободные действия в соответствие со своими взглядами и убеждениями. Упрощая — если вы сотрудник государственной художественной институции и боитесь потерять свое место работы, ваши суждения, выборы и решения несвободны, они искажены государственным давлением на вас. При этом такая группа осознает собственные политические взгляды, интересы и то, каким образом реализуемые художественные проекты согласуются с этим взглядами и политическими устремлениями. Организаторикс проекта не просто свободны, но и готовы реализовывать свою свободу в политическом смысле.

2) Художникс проекта также обладают политической автономностью и осознанностью, т. е. свободно согласовывают свое художественное производство со своими политическими взглядами и ценностями. Либо в ходе проекта созданы условия, в которых художникс могут осознать себя в качестве политических субъектов — и «возвысить голос». Или хотя бы задуматься над вопросами: как быть субъектом в несвободной стране? Как я могу активно и свободно вмешиваться в реальность и влиять на нее, когда мои возможности сильно ограничены, а риски высоки?

Инклюзия, а не радикализация. В условиях государственного насилия и реальной опасности преследования существует большой соблазн «закрыться» — перейти к созданию закрытых сообществ и пространств, состоящих из «своих», как художникс, так и зрительникс. Требования безопасности влияют на то, что может проговариваться в личной коммуникации, а что станет «публичным прикрытием», как будет распространяться информация, кто будет приглашен и т. д. Открытость опасна, но открытость и инклюзия людей разных взглядов приводит к распространению идей, обогащению всех участникс и большему влиянию на общество. Если вы продолжаете делать искусство для узкого круга «ценителей искусства» и объединяете художникс близких вам взглядов, вы создаете и поддерживаете определенное сообщество, что достаточно ценно, однако, если вход в это сообщество чрезвычайно затруднен, то и его влияние будет также ограничено. С другой стороны, те, кто выбирают деполитизацию как плату за публичность и возможность более широкого промоушена, в итоге никак не влияют на общество в политическом плане и вынуждены заниматься цензурированием и исключением «неудобных».

Противопоставление себя искусству слабых. То, что мы обозначили выше как искусство эскапизма, отчасти можно назвать искусством слабых по аналогии с «оружием слабых» или рутинным сопротивлением. В ситуации, когда открытое сопротивление затруднено, противостояние власти, при внешней лояльности, может выражаться в уклонении, саботаже, распространении анекдотов и других формах неподчинения. Не будет большим допущением, если мы скажем, что идея о том, что сфера современного искусства изымает олигархический капитал (и бюджетные деньги) и тратит «на хорошее дело» или впустую, также вписывается в логику сопротивления слабых. Тем не менее искусство слабых, даже если оно включает завуалированные послания, намеки, иронию, тонкое высмеивание политических реалий, производит лишь еле уловимые эффекты подмигивания «своим». Более того — оно может быть не способно вдохновлять и давать надежду. Оно может распространять атмосферу бессилия, пассивности и подчиненности. Такое искусство может быть циничным и разочаровавшимся и предлагать зрители беспросветную картину неизменного устройства мира или его тотальной абсурдности. И тогда кураторской задачей было бы — не способствовать утверждению такой картины мира, противопоставить ей иное видение. Мне кажется, в несвободных странах одной из основных задач становится поддержка и утверждение вещей, которые дают надежду и предлагают активную позицию по отношению к происходящему.

Создание структур. В ситуации, когда весь политический ландшафт устроен таким образом, чтобы уничтожать и выдавливать все человеческое, живое и неподконтрольное, особенно важна — хоть и чрезвычайно затруднена — устойчивость. Вместо одноразовых проектов, нацеленных на символический эффект и узнаваемость, намного важнее установление длительных отношений, долгая невидимая работа по преобразованию среды. Любой проект, который устанавливает связи, выстраивает сети поддержки и продлевает свое действие за пределы выставочных пространств — приветствуется нами. Однако, для того, чтобы перейти от персонализированных проектов, где все держится на отдельных личностях, к хотя бы подобию квази-институции, необходимо не просто создание структуры, а создание структуры с функциональными позициями. Люди, которые занимают эти позиции, должны ротироваться по понятным, заранее анонсированным правилам. Для того, чтобы это было возможно, необходим иной принцип устойчивости помимо личного энтузиазма. К сожалению, я не уверен, что выстраивание подобных структур в принципе возможно в сегодняшней России, однако, это возможно в местах эмиграции российского художественного сообщества. Итак, последней составляющей нашего рецепта будет создание таких устойчивых проектов и использование возможностей, которые дает эмиграция в более свободные страны, для поддержки художественной среды внутри России и ее развития в духе демократии.

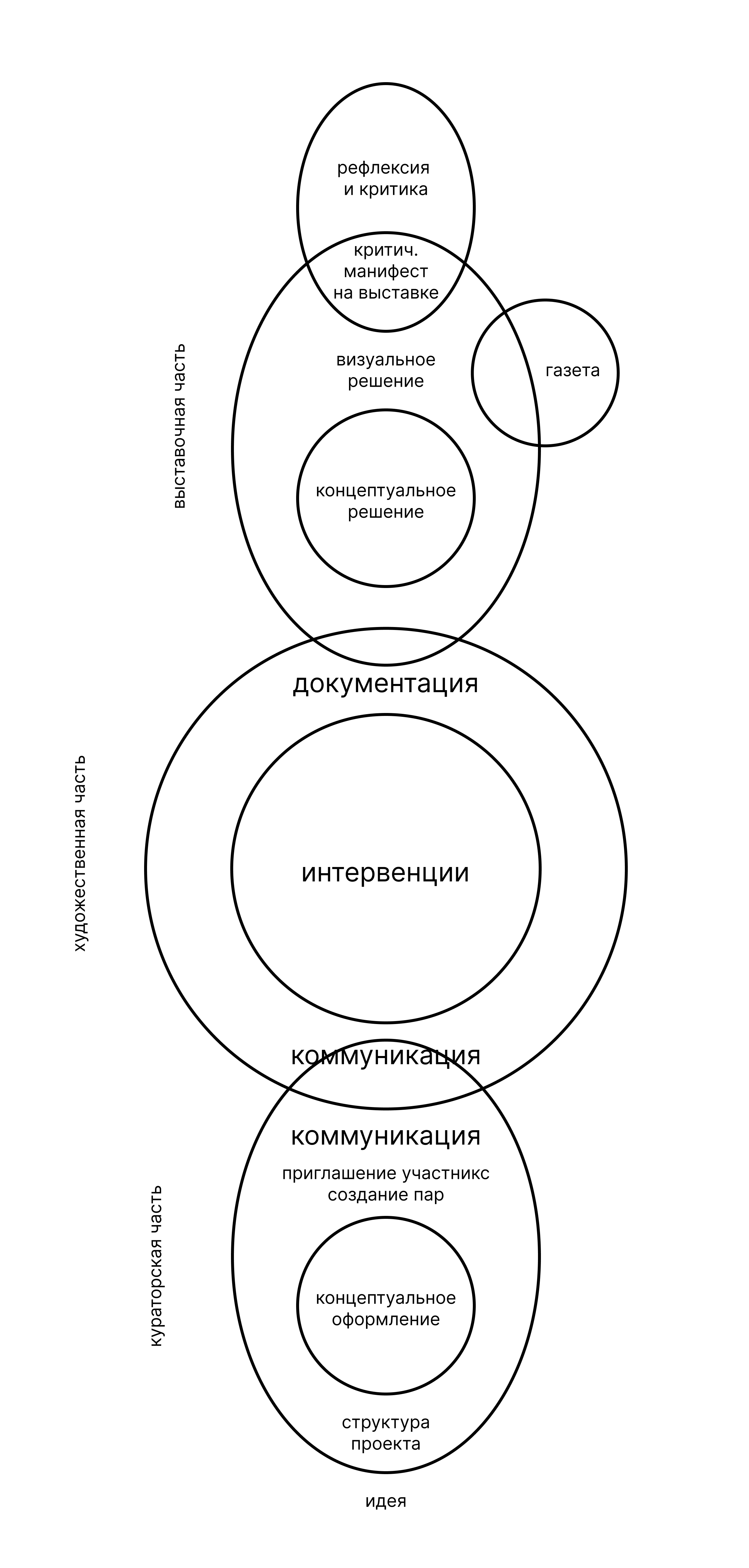

Если говорить о проекте ***, то структура проекта (см. рис. 1.) предполагает создание своеобразной политизированной свободной зоны, в рамках которой художникс могли распоряжаться предоставленными им возможностями на свое усмотрение. Общая политическая рамка намерений была задана непубличным текстом, доступным всем участникс. По следам документации взаимодействий художникс и их случившихся и неслучившихся интервенций, тем не менее, невозможно сделать однозначный вывод о том, задавали ли художникс себе вопросы, связанные с политической субъектностью, и как они на них отвечали. При этом, сама организационная структура проекта может быть хорошим примером того, как можно создавать пространства общения, совместной работы и как можно представлять публике результаты — с тем уточнением, что декларация общей политической рамки и предоставление свободного пространства не приводят к обязательной политизации участникс, для этого необходимы дополнительные усилия. Туманность коммуникации результатов, перевод этой коммуникации в формат символической демонстрации также может работать на деполитизацию проекта. В плане инклюзии проект *** старался балансировать между закрытостью и открытостью: отсутствие опен-колла, непрозрачный и непубличный принцип отбора участникс, отсутствие общения участникс между собой, скорее замкнутое сообщество зрительникс галереи сочетаются с документацией проекта на сайте, более широким распространением самиздат газеты с теоретическими текстами и публикациями на портале SYG.MA (заблокированном в России). Сам формат интервенций, в независимости от их характера, предлагает художникс перейти в активную, деятельную роль: несанкционированно вторгаясь в реальность вокруг себя, художникс получают опыт движения против течения, вне сложившихся отношений и закрепленных норм. Такой опыт даже минимального сопротивления помогает в том числе понять, как и где именно пролегают отношения власти, как устроена реальность вокруг нас в политическом смысле — в том числе на микроуровне. Так, проявляя самость, можно обнаружить, что распределения и конфигурации, которые воспринимались как нейтральные, на деле пронизаны властными отношениями, иерархиями, нормами. В данный момент неясно, будет ли продолжена эта работа (*** заявлена как группа единомышленников) и приведет ли она к становлению более устойчивых рабочих групп (возможно, нет, учитывая скорее анархистский характер группы, по крайней мере на уровне заявлений). Но в целом, на мой взгляд, проект *** представляет достаточно хороший пример того, как можно продолжать работать в российском художественном поле сегодня — с учетом всех рисков, но не отказываясь от себя.

~~~

В этом тексте я постарался показать, каким может быть искусство в несвободной стране, которое не растворилось бы в консервативном политическом ландшафте, а сохранило бы свои ценности, свою субъектность, саморефлексивность и способность активно воздействовать на общество. Да, вынужден признать, что масштабы этого воздействия не стоит переоценивать, а хоть сколько-нибудь видимые результаты отложены далеко в будущее, если мы в принципе будем способны их зафиксировать. Однако, если мы согласны, что ценности, о которых мы говорили, стоят того, чтобы их отстаивать, и свобода — даже в самых стесненных условиях — утверждать их делает наши занятия искусством небессмысленным делом, то даже отсутствие результатов при нашей жизни не должно повергать нас в отчаяние. Искусство обладает ценностью само по себе и при этом — может стоять на стороне смерти, насилия и рабства. Да, искусство может быть несвободно, может служить пропаганде и поддерживать бесчеловечные диктаторские режимы. Но есть и другое искусство, и оно может прорасти в самых неприспособленных для него местах.

*

Имена и названия были анонимизированы из соображений безопасности.