Зерцало восточное: в поисках регионального эротического реноме

Предлагаемый вниманию читателя очерк представляет собой первую главу книги «Арабская средневековая эротическая литература. Опыты эротологической эссеистики», до сих пор ожидающей своего издателя.

С чего начинается знакомство европейского обывателя с

Возможных ответов на этот, казалось бы, совершенно закономерный в контексте повального увлечения апориями пола вопрос, ваш покорный слуга вывел всего три. К вящему своему удивлению, он, пойдя путем царицы-эмпирии, сложил «три кущи» из недоуменных ответов собеседников, до неприличия осведомленных в части легенд о Сапфо и Мессалине:

— исламская культура дышит пуританством — ergo, никакой арабо-мусульманской эротики нет и быть не может;

— что может быть прекраснее суфийской эротики? Персидско-суфийская эротология — единственная форма проявления эротического же духа мусульманского Востока, его, духа, воплощения в

— первый и последний предел «автохтонной» мусульманской эротики — это система сексуальных ограничений, наложенных Законодателем на

Все три «кущи», наспех сколоченные из подручных (за редким исключением, русскоязычных) материалов по теме арабо-мусульманской эротической культуры, мертвым весом стереотипов давят и на своих обитателей, и на меня, — да с такой силой, что сдержанному «как нам хорошо здесь» Первоисточника метафоры не остается и места. Однако в каждом целлулоидном афоризме, как известно, неизменно содержится изрядный ломоть правды, обеспечивающий долголетнее существование как анекдотов, так и скромных на вид трюизмов. Именно поэтому за обреченным вздохом в упор расстрелянного прямолинейностью визави арабиста почти всегда слышатся шелест бумаг и скрип карандаша, выводящего наброски для очередного ответа на «навет» доморощенного евроцентриста.

Первое, что обращает на себя внимание вдумчивого критика — глубинное родство первого и третьего тезиса, небрежно разведенных по разным сторонам выдуманных баррикад. Действительно, ислам как религиозная — и, что еще важнее в связи с нашим разговором, идеологическая — система налагает определенное количество табу на сексуальный «сектор» витальной «рулетки». Но именно это и означает, что упомянутая сфера жизнедеятельности Homo religiosus в том или ином виде узаконена и продолжает пульсировать под покровом грозных инвектив Шариата. Только самое живое, неуемное, не поддающееся уничтожению и редукции включается в

С другой стороны, обывателя, привыкшего наблюдать смерть эроса в выхолощенной визуальности голубых экранов, неизменно смущает перечень строгих требований, предъявляемых исламским Законодательством и мужчинам, и женщинам. Когда женского тела вокруг становится слишком уж много, когда эротическое влечение мужчины то и дело сводится к здесь-желанию, стирающему индивидуальное великолепие «психофизики» любви, — словом, когда мужское внимание устремляется вовнутрь ad infinitum, — заложник своих времени и места в штыки воспринимает дресс-код суннизма. «Женщина — нага», — утверждает исламская Традиция , оставив законоведам «бороться» за

Феноменологическая мысль могла родиться только в лоне христианской (или, по Льюису, постхристианской) цивилизации уже потому, что первую феноменологическую редукцию — пусть и достаточно условную — совершили Отцы Церкви и именно в отношении «препарирования» эротического опыта. С победой монашеской «пустыни» над «империей» забылась похвала св. Григория Богослова, адресованная «любовному напитку», влитому «в чресла» обоих полов; по сухому руслу монашеской критики потекли совершенно другие цитаты, низвергающие сексуальные отношения мужчин с женщинами на самое дно «пирамиды Антония Великого» (будь она выстроена еще до печально известного детища Маслоу). Плотское общение св. Григорием Нисским приравнивалось к «извержению пищи» , характеризовалось как источник «трусости», перенятый «сложным бытием» человека у животных. Теории Отца Церкви, влюбленного в платоническую, андрогиническую идею «первого творения» , перекликались и с богословием Тертуллиана, предвозвестившим появление догмата о первородном грехе важным антропологическим положением: отец передает ребенку свою душу (безусловно, пораженную прародительским проступком) так же, как передается семя тела — т.е. через соитие с женщиной. Связка «грех — соитие — грех», несмотря на все усилия теологического лагеря «эротофилов», настолько глубоко вгрызлась в самое само христианской мысли, что даже «либерал от традиционалистического богословия» Н. Бердяев вынужден был обрушить карающий меч экзистенциалистской критики именно на естественную форму общения полов. «Женщина — часть космоса, но не микрокосм, она не знает космоса, ибо космосом считает свое временное состояние, напр., свою неразделенную любовь. Но мировая дифференциация на мужское и женское не в силах окончательно изничтожить коренную, исконную бисексуальность, андрогиничность человека, т.е. образ и подобие Божье в человеке», — отмечает философ, даже не замечая, что вторит не только и не столько Я. Беме, сколько более близкому православному обывателю Григорию Нисскому. В лице Бердяева свободолюбивая православная мысль, преломленная через свободолюбивую же русскую свою модель, вновь вернулась к своему «монашескому» началу — верному соглядатаю половой обыденности, наученному еще самим Павлом из Тарса «не касаться женщины»…

Итак, в чем суть «феноменологического» проекта «черного» крыла христианской антропологии? Да в том, что, при всем внимании к персоналистической тематике, он вытравил из Другого, субъекта и объекта половых (и не только) отношений, самую половую семантику. Монашеское «богословие секса» долгие века извлекало из интенционального потока любви половое «ядро», «пол вообще»; верный читатель святоотеческих трактатов столетие за столетием учился, вслед за авторитетными учителями, во всепоглощающей стихии пола различать «тягу к духу» и греховную «тягу к телу», пытался смириться с последней как с «малым злом», незаменимым в деле продолжения рода. А от конкретной «похоти» так недалеко до «похоти вообще» — вечного пункта перечня изъянов человеческой природы… К XVIII в. процесс «дезертизации » богословия был необратим: де-факто пустынниками стали и христианские мыслители, разбирающие феномен плотского вожделения, и закоренелые распутники-в-искусстве, избавившиеся от стыда, но не от образа мысли монастырей — ведь и они, поверив в существование «похоти вообще», решились пестовать ее как можно усерднее. В этом смысле и «Интиму» Сартра, и «Смыслу творчества» Бердяева куда ближе рассуждения Нисского, чем безобидный, здоровый, в общих чертах, эрос «Декамерона».

«Эротическая абстракция» святоотеческой литературы оказалась глубоко враждебна первым мусульманам, подменившим уничижительную амартологическую «метафизику» пола благожелательными этическими рекомендациями. Так, священный бой нисско-бердяевской брезгливости объявил сам Коран, во многом повторивший ветхозаветные сексуальные запреты. «Они спрашивают тебя o менструациях. Скажи: «Это — страдание». Отдаляйтесь же от женщин при менструациях и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. A когда они очистятся, то приходите к ним так, как приказал вам Аллах. Поистине, Аллах любит обращающихся и любит очищающихся!», — слышится голос требовательного Законодателя, вслед за этим отмечающего: «Ваши жены — нива для вас, ходите на вашу ниву, когда пожелаете» . Запрет на анальные и гомосексуальные половые акты, равно как и на сношения в продолжение менструаций — вот, пожалуй, весь перечень мусульманских сексуальных «табу», выведенных как дедуктивно, так и индуктивно. Постулат о свободе супружеского ложа становится подлинным фундаментом эротологии исламского священного предания, — сунны, — зафиксировавшего отношение пророка Мухаммада к своим женам. Из corpus texti сунны мы и узнаем, что каждое общение супругов начиналось с молитвословия , взаимного натирания благовонными маслами , а завершалось совместным омовением из одного кувшина. По слову предания, пугающие европейца жесткие правила повседневного общения с женщинами отчасти «снимаются» в случае сватовства (хутба): жених имеет право видеть не покрытое никабом лицо невесты, равно как и невеста может самостоятельно оценить внешние данные жениха. Интересно, что в последней своей рекомендации сунна использует слово йадʻу, побуждая мужчину «увидеть [в женщине]… то, что призовет его к ней» . Мужчина должен прочувствовать «призыв» природы к конкретной женщине; это — его и, что важнее, ее право, основа дальнейшего сосуществования супругов, немыслимого без сексуального влечения друг к другу. Ведь

«совокупление (джамаʻ)… делает совершенными радость и сладость души и непременно достигает целей, ради которого оно и было установлено… а именно: сохранение рода…, выведение жидкости, накопление которой вредит целостности тела…, достижение сладости… что достигается в раю помимо других, [упомянутых выше], целей, ибо там нет ни рождения, ни налитых [семенем членов тела]».

И в самом деле, возвращение Востока к иудейскому благоговению перед половым «таинством», избавление его от христианского «монашеского ига» происходило под стягами вездесущего торжества эротизма. Логика пола, наконец-то освобожденного от клейма греховности, была проста и наглядна: «Желание чисто — ergo, оно полезно». Как тут не вернуться к знаменитым (пусть ошибочным, но смелым) рассуждениям Розанова о религиях «жизни» и «смерти»? В то время как к XIV в. Европа оставила половому вопросу место, разве что, в чинах обручения и венчания, разорвав вечно существовавшую мифологическую связь между рождением, половым актом супругов и смертью, мусульманская Умма умело объединила эротическую эсхатологию и «настоящее» земного брака с обрядами, совершаемыми над младенцами обоих полов. При всей алгоритмической и

Но пойдем в своих рассуждениях еще дальше. Формально расправившись с первым и третьим предположениями оппонентов, я все еще не вышел к искомому горизонту своего вопроса — т.е. к самим пределам арабо-мусульманской эротической культуры. Безусловно, мы по-прежнему имеем в виду культуру ad verbum — некую область человеческой жизнедеятельности, «облагороженную» творческим духом обитателей мусульманского Востока (а иногда — и Запада). Этические предпосылки возникновения эстетической эротологии

На взгляд автора этих вкривь и вкось расходящихся строк, подобное допущение грешит не только против культурологической «правды», но и против аксиом формальной логики. Ведь «прописывая» арабо-мусульманский эрос, скажем, в «черте оседлости» Исфахана мы фактически отказываем ему в первом его предикате — собственно, в «арабскости». Да и со второй частью уже набившего оскомину словосочетания все не так уж и однозначно, — если, конечно, учесть специфику иранского суфизма, вобравшего под раскидистое дерево орденов-тарикатов многие ритуально-догматические формулы зороастризма и христианства. И дело обстоит так не столько

В споре с поклонниками Персии, мы имеем право пойти несколькими путями. Первая дорога — сугубо созерцательная, сравнительная. Отвечая утвердительно на вопрос о самом существовании иранской эротической культуры, связанной с суфийской мудростью, я считаю необходимым возразить: «Не все, связанное с сексом, есть секс». Исступленность суфийского дервиша — близкий родственник христианского экстаза и платонического эстезиса, о чем пишут даже самые верные апологеты персидского цивилизационного «Я». Монах-цистерианец любуется телом Христа, под «явным» покровом которого он узревает «скрытое» лицо человечества как такового, проникается к нему любовью. Восточный духовидец, следующий за интуицией Симеона Нового Богослова, пытается поймать «бесстрастие… соделывающее… невыразимое наслаждение соития и беспредельное вожделение брака» . Чем последняя метафора и первая медитация отличаются, скажем, от главной идеи поучений суфия Бакли Ширази (ум. 1209) о любви, согласно которым человеческая, плотская любовь является прямым мостом к любви божественной?… Двуединство любви, всепоглощающего праздника эроса — скорее божественного, чем человеческого — живописуют и газели; что, за исключением смелых эвфемизмов, отличает восторженное суфийское:

Тот луноподобный тюрк [с лицом,] красным как роза,

в сильном опьянении и смеясь, вчера вечером

[пришел], держа в руке чашу с вином, схожим с [его] алыми

кровожадными губами.

Когда мы принесли ему жаркое, [приготовленное] из [моего]

сгоревшего [от страданий] сердца,

он обжег небо, а его губы произнесли: «Жаркое — горячее».

Я сказал: «О, душа мира, я сгорел от разлуки с тобой»…

Виночерпий понял, что я разбил чашуиз–за томления

по его губам…

Я поставил целью схватить завиток его локона,

однако он цепью [своего] локона тесно сплел меня с собой , —

от типично христианского:

О любовь всевожделенная, блажен, кто обнял тебя, потому что он уже не пожелает страстно обнять земную красоту. Блажен, кто сплелся с тобою в божественном эросе (έξ έρωτος θείου), ибо он отречется от всего мира и нисколько не осквернится, приближаясь ко всякому человеку. Блажен поцеловавший твои красоты и насладившийся ими от безграничного вожделения, потому что он душевно освятится от пречисто капающей от тебя воды и крови. Блажен обнявший тебя с вожделением, потому что он изменится духовно добрым изменением и душевно возрадуется, так как ты радость несказанная. Блажен стяжавший тебя, потому что он сочтет за ничто сокровища мира, так как ты богатство истинно неистощимое. Блажен же и трижды блажен тот, кого ты приняла, ибо он будет в видимом бесславии более славным, чем все прославленные, и более почитаемым, чем все почитаемые, и более уважаемым. Достоин похвалы следующий за тобою, более достоин похвалы нашедший тебя, еще блаженнее возлюбленный тобою, принятый тобою, вселившийся в тебя, наученный тобою, напитавшийся тобою ?

К тому же, если робость слога последнего отрывка вполне понятна и объяснима монашеским стремлением к «целомудренному» описанию духовного — и эротического — опыта, то сама по себе смелость переведенных с фарси строф-бейтов не поддается истолкованию по принципу sola scriptura. Совпадение смыслового «горизонта» не говорит за себя, не толкует выбор художников, разными кистями прорисовавших одни и те же «контурные карты». И эта, казалось бы, незначительная деталь обрушивает красивую, аккуратную кровлю вроде бы стройной эротологической теории на головы ее самоотверженных сподвижников.

Необходимость ответа на поставленный строкою выше вопрос направляет нас ко второму из возможных вариантов опровержения «непоследовательности» персофилов — т.е. к варианту сугубо теологическому. В творениях суфиев мы имеем дело с «обезвреженным» эросом, эросом, подчиненным всем капризам Абсолюта. Дервиш из

Что ж, человек действительно обречен на свободу. И не Сартру — при всем нашем к нему уважении — нас этому учить. От этой обреченности не скрыться нигде — ни в экзистенциалистской Европе, ни в суфийском Иране, где фраза «все дозволено» истинными гностиками диалектически прочитывается как «почти все запрещено». Таков диктат мистики, рассматривающей всякий объект как малое зло, — разумеется, в сравнении с Объектом объектов, достижимым и недостижимым, далеким и вездесущим. Откровенность, с которым поэт или художник, испивший горького вина мистики, пишет о религиозном экстазе, вполне объяснима как культурными предпосылками (например, той же мерой половой свободы этик ислама и зороастризма), так и особенностями восприятия пресловутого экстатического опыта, — ибо только общение с Небожителем, будучи поставлено Законом непосредственно над общением супружеским, имеет право на исключительную интимную смелость. «Болотные огоньки» персидской эротики на поверку выходят обманом, в котором, как водится, теплится одинокий уголек эротической же правды.

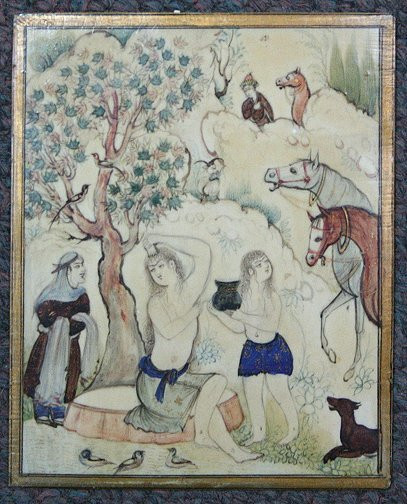

Персидская поэтика тела признает за последним право на существование — и в этом состоит ее единственная эротологическая ценность, что весьма важно для добросовестного культуролога. Еще важнее мне представляется тот факт, что, при всей своей уникальности, автохтонная персидская культура с вниманием отнеслась к исламскому истолкованию пола. Под налетом мистического эротического «кенозиса» скрывается самый что ни на есть почтительный реверанс в сторону здорового полового чувства: правильное сексуальное отношение супругов или влюбленных вообще — если и не одна из целей человеческого бытия, то, по крайней мере, неплохой инструментальный «довесок» к психофизической экзистенции. Да, это — все еще семя, а не полноценный плод эротической мысли мусульманского Востока. Да, это — скорее, попытка «не мешать» строительству половой культуры, чем опыт ее настоящего построения. Однако это всяко лучше, чем «ничто» скептиков-инженеров «кущ», упорно не замечающих сверхважного аспекта замученного всеми и всем концепта «культура»: культура — всегда неестественная конструкция. Как бы ее ни определяли кабинетные философы среднего звена, никто не станет спорить с тем, что она — всего-навсего антропологический миф, «впаянный» человеком в носороговую шкуру природного отношения. И коль скоро мы связываем слово «эротическая» с изворотливым, но, в целом, законопослушным понятием «культура», нам приходится признать, что самость этого гибрида не может ограничиваться запретами околошариатского толка, — равно как и общими благословениями типа «плодитесь и размножайтесь». Семантика термина «эротическая культура» за шиворот вытягивает любителей «вершков» (в нашем случае — пассивных созерцателей эротических и порнографических образов литературы и изобразительного искусства) к разветвленным «корешкам» символических универсумов, к сложным основаниям общественных, религиозных и литературных процессов, впустивших в себя человеческий — а не животный, биологический — эрос. А ведь в вопросе препарирования «корешков» нужно быть готовым отказаться от таких удобных и, казалось бы, красноречивых «статистов», вроде откровенных строк поэмы или «срамных» миниатюр в пользу скучного вычитывания других, менее «болтливых» источников…

Задача сложная. Тем более она усложняется форматом наших с читателем бесед, предполагающим максимальную концентрацию пикантных подробностей на одном квадратном сантиметре бумаги. Но мы искренне надеемся с нею справиться, — при минимальном, надо сказать, обмане ожиданий наших уважаемых визави.