Александр Авербух. Теургия нечестивости: fin-de-race и женская греховность в русском и украинском модернизме (II)

Публикуем вторую часть статьи Александра Авербуха об андроэтноцентричности и мизогинной мифологии модернистского дискурса, а также об их преодолении в поэзии и

ЕРЕТИЧЕСТВО

Смешение тем гендера/сексуальности с темами этноса и еретичества оказало трансгрессивное воздействие на модернистский дискурс женственности — в частности, привело к подрыву фаллоцентричной славянской православной традиции. Три аспекта инакости, проявляющиеся в наделенной силой татарской идентичности героинь Ахматовой и

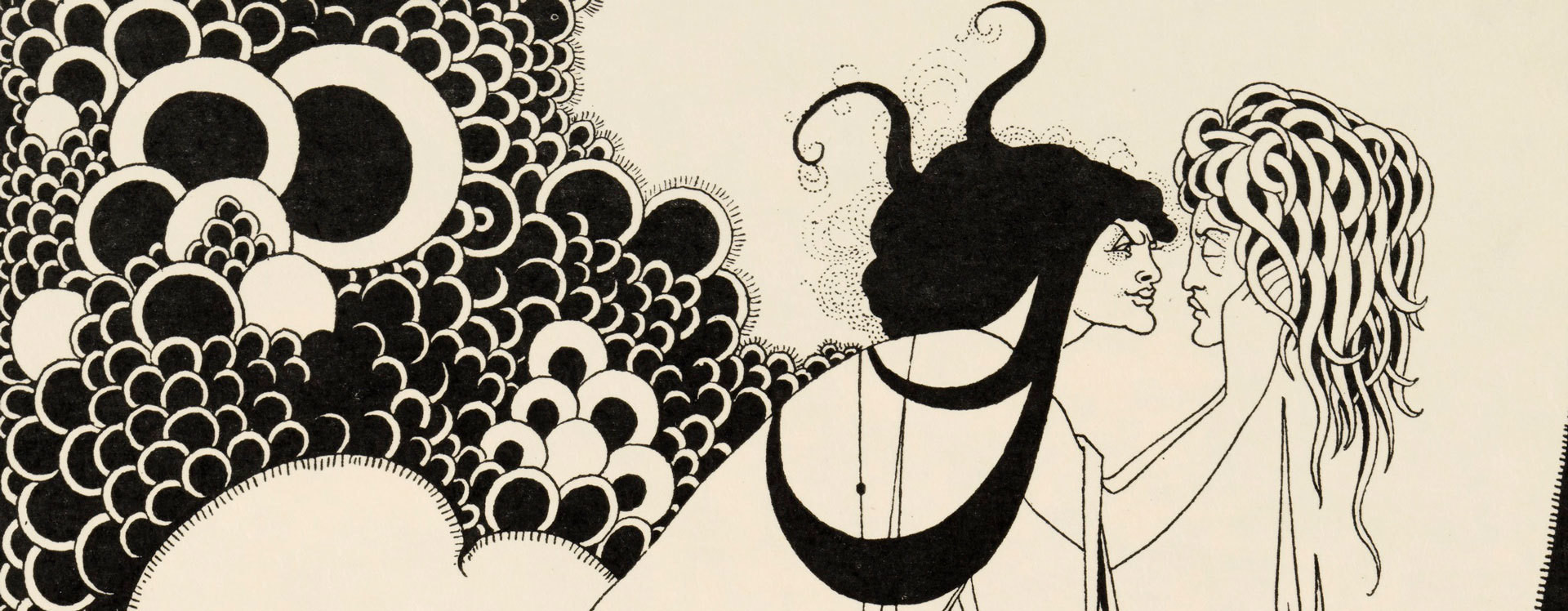

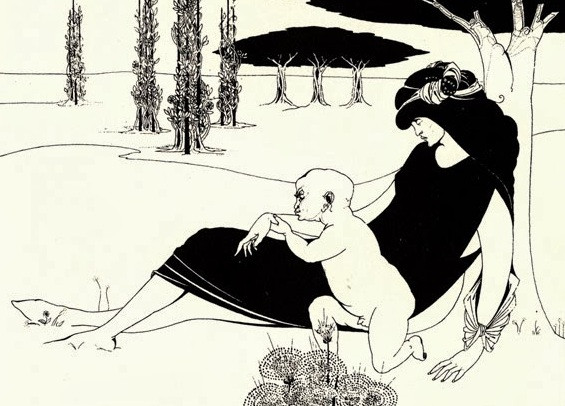

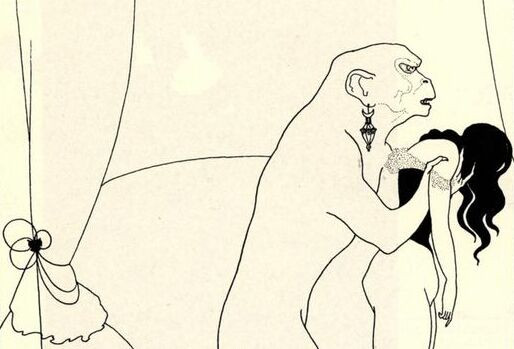

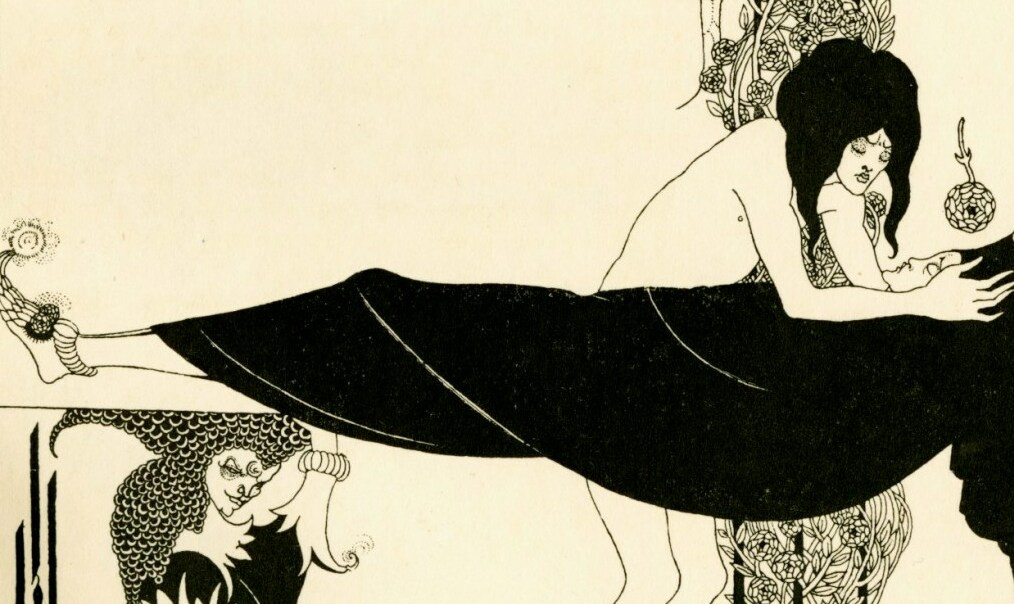

Женственность, гомосексуальность и этнорелигиозная инаковость всегда ассоциировались с физической нечестивостью, еретичеством, насилием и вампиризмом. Говоря о психологических основах моды на вампиризм в литературе fin-de-siècle, Дейкстра утверждает, что идея «межрасового кровосмешения» и страх перед ним отразились в таких ужасающих парах, как женщина/вампир, маскулинное/феминное (андрогин/гомосексуал) и еврей/монстр. В искусстве и литературе подобные существа были обречены на роль протагонистов-убийц, возвещавших конец эпохи деторождения и, следовательно, вырождение этноса [82]. Если применить эту логику к рассматриваемым здесь поэтическим текстам, становится ясно, что обращение к темам этнической инакости и еретичества, которые в тогдашнем европейском контексте связывались с женским вампиризмом, прямо вытекает из тех способов, какими изображалась женственность в модернистской поэзии.

Тематика вампиров, ведьм, femme fatale и падшего ангела, широко распространившаяся в домодернистский период, стала постоянным источником и для поэтов-модернистов [83]. В

В христианском мировоззрении Российской империи, где угроза отступничества считалась особенно опасной, татары зачастую ассоциировались с мусульманским колдовством [85]. Действительно, как у Ахматовой, так и у

Например, в ахматовском поэтическом цикле «Сказка о черном кольце» (1917) колдовские способности, унаследованные героиней от татарской бабушки, передаются из поколения в поколение вместе с наследственным черным перстнем:

Мне от

Были редкостью подарки;

И зачем я крещена,

Горько гневалась она.

…

И, простивши нрав мой вздорный,

Завещала перстень черный [90].

Полученный в наследство черный перстень, таким образом, аннулирует крещение внучки и возвращает ее в демонический мрак прошлого, к татарским прародительницам. Героиня цикла называет себя «хищной птицей»; мужской демон с «очами темными» хочет лишить ее силы, отобрав перстень. В более позднем стихотворении «Имя» (1958) способ передачи наследия меняется: от символической материализации (кольцо) — к имени как к категории идентичности. В этом стихотворении татарская фамилия «Ахматова» приравнивается к «беде», чем подчеркивается фатальное, катастрофическое татарское наследие. В этом слышится аллюзия на украинскую девичью фамилию поэтессы, Гóренко — от «горе»; тем самым две роковые идентичности поэта не противопоставляются, а объединяются и сливаются воедино.

Татарское, дремучее

Пришло из никогда,

К любой беде липучее, —

Само оно — беда [91].

Имя — как отличительная черта личности и как основной инструмент моделирования ориентализированной идентичности Ахматовой — предопределяет роковое бытие ее героини. Татарская фамилия, которая липнет к любой беде и сама — беда, функционирует точно так же, как и фамилия «Гóренко», придавая ее идентичности соответствующие негативные коннотации.

Еретическая татарская тема постоянно возникает и в стихах Левицкой-Холодной, особенно там, где появляются вампирические образы. Стихотворение «На расцветшие гроздья акации» идеально соответствует образу татарки-ведьмы-вампира. Героиня Левицкой-Холодной — гибрид татарки-еретички и

«Ваша кров мабуть чорна й солона,

Ви поганка з монгольских степів».

(Ваша кровь, наверное, черна и солона,

Вы язычница из монгольских степей)

…

«Сотниківна в червонім намисті,

Білі зуби лякають, п'янять».

(Дочь сотника в красном ожерелье,

Белые зубы пугают, пьянят)

…

«Голос ваш, наче спів, заколише,

І присниться кривавий кошмар.

…

На татарский аркан вас піймати б,

Волочити б за коси у ніч!» [92]!

(Голос ваш, как песня, убаюкает,

И приснится кровавый кошмар.

…

На татарский аркан вас поймать бы,

Волочить бы за косы в ночь)

В стихотворении «Черный цвет — цвет измены» задействована та же образность: татарка целует, отравляет и убивает молодого возлюбленного.

Чорний колір — колір зради,

А червоний — то любов,

Очі в мене два свічада

І палка татарська кров [93].

(Черный цвет — цвет измены,

А красный — любовь,

Глаза у меня — два зеркала

И жгучая татарская кровь)

Гетеродоксия героини — сексуальной хищницы — служит продолжением мотива этнорелигиозного иного и порождает новую тревогу; это сексуальность, одновременно пугающая и демонически притягательная в своей экзотичности и, более того, связанная с устрашающим образом инцестуальной матери с ее соблазняющим смертоносным объятием. В стихотворении Левицкой-Холодной «Грех» (1933) женское иноверие сопутствует женской греховности; именно «татарская кровь» подталкивает героиню к греху:

І злетиться споминів зграя,

І заграє татарська кров.

…

І безкрила душа відважно,

Вип'є знов, як отруту, гріх [94].

(И слетится воспоминаний стая,

И взыграет татарская кровь.

…

И бескрылая душа отважно

Выпьет снова, как отраву, грех)

Самоописания такого рода, с вызывающим использованием мизогинных и этнофобских/еретических символов, возникали из стремления ярче продемонстрировать агрессивные мифологические категории другой стороны — и разрушить их. Авторы представали одновременно в трех ипостасях — женщина, татарка, еретичка, — на которые «нормативный», православный маскулинный дискурс и обрушивался со всей яростью ради самосохранения. Проблемы, с которыми сталкивались обе поэтессы, были транснациональны, — таким же был их отклик на эти проблемы.

ИЗМЕНА

В обсуждаемых поэтических текстах гетеродоксия и ересь (как и связанные с ними этническая инакость и вампиризм), разрушающие патриархальное православное единство, неизменно связаны с темой женской неверности и измены. Женщины выступают не только как потенциальные предательницы и отступницы, преступающие этнорелигиозные границы, — они также воплощают сексуальные извращения и нарушение фундаментальных законов морали. Буквализация этно-демонически-гендерно маркированной угрозы, проходящая сквозь раннее творчество обеих поэтесс, позволяет проследить динамику сопричастности — и сопротивления — модернистскому символическому языку, из которого они черпали образы и нарративы женственного. В этой поэзии демоническая сексуальность и женская деструктивность сопряжены, в частности, с восточнославянским восприятием татар как агрессивных, мятежных и ненадежных; все это ассоциируется с образом Евы как ересиарха и предательницы Бога и Адама. И у Ахматовой, и у

Размышляя об отражении женской измены в культуре как о способе подрыва репрессивной мужской власти, исследователи рассматривают ее как вероломный отказ от традиционного языка символов, как измену, посредством которой представительницы другого этноса наносят ущерб мужской солидарности и верности родине [96]. Угрозы, которые героини Ахматовой и

Таким образом, изображение женщины как изменницы и предательницы логически вытекает из ее сексуальной ненасытности и демонизма и подкрепляется ассоциацией с соблазнением, еретичеством и инородчеством.

Описывая метафоры измены в английском модернизме, Карл Крокел отмечал, что Т.С. Элиот проводил параллель между военной изменой своему народу/стране — и неверностью собственной жены [97]. Так, в нескольких стихотворениях Ахматовой и

В стихотворении Ахматовой «Уединение» (1914) к татарским ассоциациям измены добавляются библейские реминисценции. Строки «Так много камней брошено в меня, / Что ни один из них уже не страшен» отсылают к Книге Пророка Иезекииля 16:38-40, где женщину побивают камнями за прелюбодеяние («И созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими») [101]. Здесь камни, бросаемые в героиню, — наказание за творчество, приравненное к измене, они не дают ей дописать «страницу»; однако она предает еще раз, передавая право дописать эту страницу все той же смуглой Музе: «А не дописанную мной страницу… допишет Музы смуглая рука». Измена, таким образом, связана здесь с женским письмом, освобождающим от власти патриархального и европейского. Схожим образом в стихотворении «Муза ушла по дороге» (1915) Муза — «стройная гостья» со «смуглыми ногами» — покидает поэтессу со словами: «Ведь здесь могила, / Как ты можешь еще дышать?» [102]

Этот мотив — женщина, бегущая от невыносимости и ищущая спасения в измене, — слышится и в уже упомянутом стихотворении Левицкой-Холодной «Черный цвет — цвет измены»; черный цвет, ассоциируемый с татарской смуглостью, связывается здесь с изменой, которую совершает героиня со «жгучей татарской кровью». Таким образом, в обоих случаях не культурная среда, а физиология и этничность (кровь) ускоряют возвращение женщины к самой себе, обретение себя.

Обе поэтессы передают идею физиологического и культурного отчуждения средствами мизогинного и этнофобского языка, сохранившегося в эпоху модернизма. Более того, этот импульс подхватывают и другие их современницы; так, Марина Цветаева посвящает Ахматовой цикл стихотворений, героиня которого — прототип Ахматовой — ассоциируется с татарскими набегами и татарским игом. Здесь Ахматова посылает стрелы в Русь и простирает ночь над Москвой; сравним это с отрывком из «Слова о полку Игореве»:

Цветаева

Ты черную насылаешь метель на Русь,

И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы…

…

Что и над червонным моим Кремлем

Свою ночь простерла… [103]

«Слово о полку Игореве»

…черные тучи с моря идут,

хотят прикрыть четыре солнца,

а в них трепещут синие молнии.

Быть грому великому,

идти дождю стрелами… [104]

Стихотворение «Анне Ахматовой» Цветаева начинает словами «Узкий, нерусский стан» [105]. Именно поэтому Ахматова так ценила особый цветаевский подарок — мусульманские четки, освященные в Мекке; в них символически материализовалось название второго ахматовского поэтического сборника — «Четки» — и отразилась самоориентализация, проходящая через все раннее творчество Ахматовой и верно интерпретированная Цветаевой [106].

Подобным же образом и современники Левицкой-Холодной чутко откликались на ее самопозиционирование как иной, чужой. Например, хорошо (даже более явно, чем у Ахматовой) заметны пересечения и взаимосвязи между татарской образностью и темой женской измены в поэтическом цикле Евгения Маланюка «Степные псалмы», посвященном Левицкой-Холодной, — с эпиграфом из «Слова о полку Игореве», отсылающим к татарскому игу; цикл открывается поэтическим диалогом с

Ні, Ти — не мати! Шал коханки

У чорнім полум'ї коси,

В обличчі степової бранки

Хміль половецької краси.

…

Тебе б конем татарським гнати,

І, — тільки просвистить аркан, —

Покірливо підеш сама Ти

З лукавим усміхом у бран.

…

Тебе б конем татарським гнати,

Поки аркан не заспіва!

Бо ти ж коханка, а не мати,

Зрадлива бранко, степова! [107]

(Нет, Ты — не мать! Страсть любовницы

В черном пламени косы,

В обличье степной пленницы

Хмель половецкой красоты.

…

Тебя бы конем татарским гнать,

И — только просвистит аркан, —

Покорно пойдешь сама Ты

С лукавой усмешкой в плен.

…

Тебя бы конем татарским гнать,

Пока аркан не запоет!

Потому что ты же любовница, а не мать,

Неверная пленница степная!)

Здесь героиня — половчанка (то есть в этом контексте — татарка), ассимилированная в украинскую культуру; возможно, это аллюзия на татарскую прапрабабку Левицкой-Холодной и на непокорную прабабку — по той же татарской линии, — которая всю жизнь прожила отдельно от мужа в собственном поместье [108]. В стихотворении подчеркиваются два принципиально важных момента: неукраинское происхождение героини и соответствующая внешность (черная коса, экзотическая красота) — и ее готовность изменить, предать, вернуться к своему народу. Левицкая-Холодная отвечает Маланюку в стихотворении «На расцветшие гроздья акации», соглашаясь с этим нарративом и усиливая его: «На татарский аркан вас поймать бы / Волочить бы за косы в ночь!» [109] Более того, ориентализация Левицкой-Холодной выходила за рамки собственно литературных текстов: в письмах Маланюк обращался к ней так: «Вы — малышка моя с половецким разрезом глаз» [110].

«Изменнические» стихи Ахматовой и

Ахматова

Муж хлестал меня узорчатым,

Вдвое сложенным ремнем.

Для тебя в окошке створчатом

Я всю ночь сижу с огнем [111].

*

Я предала тебя. И это повторять —

О, если бы ты мог когда-нибудь устать!… [112]

*

Тебе покорной? Ты сошел с ума!

Покорна я одной Господней воле.

Я не хочу ни трепета, ни боли,

Мне муж — палач,

а дом его — тюрьма [113].

Левицкая-Холодная

Тільки, бачите, осінь, вітер,

І в саду вже троянд немає,

А в вітальні, нудний, сердитий,

Чоловік мій у карти грає [114].

(Только видите, осень, ветер,

И в саду уже нету роз,

А в гостиной, скучный, сердитый,

Муж мой в карты играет)

В некоторых стихах заметен мотив духовной или даже демонической конфронтации похожей на ведьму героини с мужчиной. Так, героиня приведенных ниже стихотворных строк обнаруживает, что все ее поэтические чары и заклинания не помогают соблазнить и околдовать мужчину — напротив, его присутствие обессиливает ее и заставляет страдать:

Ахматова

Десять лет замираний и криков,

Все мои бессонные ночи

Я вложила в тихое слово

И сказала его — напрасно.

Отошел ты, и стало снова

На душе и пусто и ясно [115].

Левицкая-Холодная

Відійшов ти — і стало тихо,

Стало сіро в моїй кімнаті,

І душа моя знов старчиха,

І думки мої не крилаті [116].

(Отошел ты — и стало тихо,

Стало серо в моей комнате,

И душа моя вновь нищенка,

И мысли мои не крылаты)

И все же этот образ слабой и зависимой женщины невозможно полностью оторвать от утвердившегося образа femme fatale со всеми соответствующими характеристиками. В самоуничижении и изображении собственной слабости поэтесса возвращает силе ее значение; за безвольной героиней проступает femme fatale — это хищница прикидывается жертвой, а притворство и непредсказуемость делают ее еще более изощренной и опасной. Под этой сознательной саморепрезентацией скрывается жуткое и демоническое, отчего она становится особенно пугающей. Такая попытка обретения силы через слабость часто встречается во многих стихах как устоявшаяся и широко практикуемая форма самопозиционирования [117].

ВЛИЯНИЯ

Обе поэтессы, исходя из своего украинского происхождения, поначалу позиционировали себя как украинок и разрабатывали тему украинской инакости, которую позже усилили, добавив татарскую идентичность, так что сходство между ними можно проследить в терминах влияний. Поэзия и лирическая героиня Левицкой-Холодной в исследуемый период очень напоминают ахматовские, которые хронологические опережали их минимум лет на десять, — и, таким образом, во всем, что касается прагматических, эстетических и идеологических подходов, могут казаться до некоторой степени подражательными, хотя и самобытно пересаженными на украинскую почву. Однако следует отметить, что и Ахматова не была полностью оригинальна в своем творчестве, поскольку многие из ее методов, на которые она опиралась, были характерны для русских поэтесс раннего модернизма, таких как Черубина де Габриак (Елизавета Дмитриева), Мирра Лохвицкая и другие [118]. Именно поэтому здесь рассматриваются преимущественно ранние тексты обеих поэтесс; в дальнейшем их поэтические пути существенно разошлись: второй сборник Левицкой-Холодной, «Семь букв» («Сім літер», 1937), был проникнут риторикой и идеями украинского национального возрождения (семь букв подразумевают слово «Україна» или, как предполагают некоторые, фамилию Симона Петлюры), что коренным образом противоречило первому сборнику, бросавшему вызов этнонациональной идеологии [119]. Ахматова, в свою очередь, тоже ушла довольно далеко от объединявшего обеих поэтесс дореволюционного женского письма; дальнейшее ее творчество приобрело политическую направленность и изучалось исследователями уже с этих позиций [120].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Влияние Ахматовой и

В исследовании демонических изображений женщин Нина Ауэрбах утверждает, что отсутствие положительных женских образов компенсировалось перформативной самопрезентаций женщин в кино и театре, служивших моделями сильной и независимой личности [124]. Сходным образом и мизогиния в русской и украинской модернистской культуре, усиленная этнофобской демонизацией другого, позволяла женщинам экстраполировать эти тенденции, выводить их из маргиналий публичного дискурса в центр, тем самым их нормализуя. В этой статье сделана попытка показать, каким образом преодоление тотального монокультурализма (и этноандроцентризма) развивалось параллельно подъему женского письма. Помимо переосмысления женственности и традиционно ассоциируемых с нею хищнических/ вампирских/ дегенеративных черт, это письмо выполняло и дополнительную функцию: оно разрушало этноцентрическую исключительность в русской и украинской культуре.

То, что иных, других уже невозможно было полностью ассимилировать в маскулинный/мизогинный и этноцентричный дискурс, стало переходным этапом на пути от иерархической культуры к новым формам гендерных/этнических субъективностей.

По утверждению Ирины Шевеленко, в цветаевских циклах, посвященных Ахматовой, последняя предстает в двух ипостасях богородицы: Богородица и «лже-Богородица» [125]. Поэзия Ахматовой и

Категорию греха в модернизме следует рассматривать в терминах освобождения и эмансипации (сексуальной, творческой, национальной, религиозной и гендерной). Мы увидели, что Левицкая-Холодная и Ахматова эстетизируют грех как проявление силы и власти (соблазнение), непокорность и нарушение границ (измена) и бегство от этнической и религиозной среды (еретичество). Все эти три взаимосвязанных параметра тяготеют к базовому дискурсу первородного греха — к демонизации иного, где роль женщины в формировании настоящего и судьбоносного будущего является основополагающей.

Авторы-женщины с давних пор были поставлены в условия, в которых им полагалось отождествляться с господствующей патриархальной культурой, как ни стремились они перевернуть эти стереотипы, чтобы обрести силу. Поэтика греха с особой ясностью проявляется в пороговых случаях, когда женщина нарушает общепринятый порядок и единство традиций и культурных репрезентаций женственности. Эти репрезентации созвучны идеологическим и литературным нормам, все еще существовавшим в конце XIX — начале XX веков. Таким образом, цитируемые здесь стихи не только служат примерами текстуального сходства между двумя поэтессами, но и отражают характерные для начала XX века попытки бросить вызов этно- и андроцентричному монокультурализму.

Примечания

82. Bram Dijkstra, Evil Sisters: The Threat of Female Sexuality and the Cult of Manhood (New York, 1996), 183–84.

83. Nina Auerbach, Woman and the Demon: The Life of a Victorian Myth (Cambridge, MA, 1982), 185–229.

84. Felix J. Oinas, “Heretics as Vampires and Demons in Russia,” Slavic and East European Journal 22:4 (1978): 433–41.

85. Agnes Kefeli, “Constructing an Islamic Identity: The Case of Elyshevo Village in the Nineteenth Century,” в кн. Russia’s Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917, ed. Daniel R. Brower and Edward J. Lazzerini (Bloomington, 1997), 285.

86. О том, как традиционная татарофобия сыграла свою роль в мифологизации этнической истории в Советском Союзе, начиная со до времен Второй мировой войны, пишет Виктор Шнирельман: Viktor Shnirel’man, Who Gets the Past? Competition for Ancestors among Non-Russian Intellectuals in Russia (Washington, 1996), 7–8.

87. В. Мароши, «“Монгольский миф” в русской литературе XX века», Вестник ТГПУ (Филология) 1 (33) (2003): 48–54.

88. Агатангел Кримський, Твори в п’яти томах (Київ, 1972), 5–1:360.

89. Gumilev, Pillar of Fire, 78.

90. Ахматова, «Сказка о черном кольце», 1:305 (277–78).

91. Ахматова, «Имя», 2–1:219 (446).

92. Лівицька-Холодна, «На розквітлі акації грона», 72.

93. Лівицька-Холодна, «Чорний колір — колір зради», 80.

94. Лівицька-Холодна, «Гріх» («Знов зустріну тебе у трамваї»), 77.

95. McQuillen, Modernist Masquerade, 76–81.

96. Leslie Bow, Betrayal and Other Acts of Subversion: Feminism, Sexual Politics, Asian American Women’s Literature (Princeton, 2011), 3–7.

97. Carl Krockel, War Trauma and English Modernism: T.S. Eliot and D.H. Lawrence (New York, 2011), 102.

98. Подробнее об эпитете «смуглый» см. Виктор Жирмунский и Ефим Эткинд, Творчество Анны Ахматовой (Ленинград, 1973), 73.

99. Роман Тименчик, «Ахматова и Пушкин (Разбор стихотворения “Смуглый отрок бродил по аллеям…»)”, Пушкинский сборник (Рига, 1968), 124–31. См. тж. Ахматова, «Смуглый отрок бродил по аллеям…», 1:77 (82–83).

100. Ахматова, «Эпические мотивы», 1:146–47 (501–2).

101. Ахматова, «Уединение», 1:183 (174).

102. Ахматова, «Муза ушла по дороге», 1:247 (178–79).

103. Marina Tsvetaeva, Selected Poems [of] Marina Tsvetayeva, trans. Elaine Feinstein (London, 1971), 23–24.

104. The Song of Igor’s Campaign, trans. Vladimir Nabokov (Ann Arbor, 1988), 38.

105. Марина Цветаева, Стихотворения и поэмы, ред. Е. Б. Коркина (Ленинград, 1990), 78–79.

106. Ахматова, Собрание сочинений 5:157.

107. Євген Маланюк, Поезії в одному томі (Нью-Йорк, 1954), 27–29 (курсив мой).

108. Марія Лівицька, На грані, 73.

109. Лівицька-Холодна, «На розквітлі акації грона», 72.

110. Богдан Струмінський і Марта Скорупська, ред., Матеріали до історії літератури і громадської думки: Листування з американських архівів, 1857–1933 (Нью-Йорк, 1992), 237.

111. Ахматова, «Муж хлестал меня узорчатым…» (1911), 1:85 (94).

112. Ахматова, «А! это снова ты…» (1916), 1:268 (178) (курсив мой).

113. Ахматова, «Тебе покорной? Ты сошел с ума!» (1921), 1:365 (266) (курсив мой).

114. Лівицька-Холодна, «Червоніє калина в вазі» (начало 1930-х), 83–84 (курсив мой).

115. Ахматова, «Смятение» (1913), 1:115–16 (133–34) (курсив мой).

116. Лівицька-Холодна, «Відійшов ти — і стало тихо» (1933), 84 (курсив мой).

117. О концепции «силы через слабость» см. А.К. Жолковский и Л.Г. Панова, «Песни жесты мужское женское: К поэтической прагматике Анны Ахматовой», в кн. Поэтика за чайным столом и другие разборы (Москва, 2014), 220.

118. О Черубине де Габриак см. McQuillen, Modernist Masquerade, 108–15.

119. Лівицька-Холодна, Сім літер (Варшава, 1937).

120. Terrence Des Pres, “Poetry and Politics,” TriQuarterly 65 (1986): 23–29; Carole Stone, “Elegy as Political Expression in Women’s Poetry: Akhmatova, Levertov, Forché,” College Literature 18:1 (1991): 84–91; Тименчик, Последний поэт, 1:134–40, 184–87, 290–92; Жирмунский и Эткинд, Творчество Анны Ахматовой, 48–51.

121. О восприятии Ахматовой как пророка см. Amanda Haight, Anna Akhmatova: A Poetic Pilgrimage (New York, 1976), 36–37, 116–17; Roberta Reeder, Anna Akhmatova: Poet and Prophet (New York, 1994); Т.В. Цивьян, «Кассандра, Дидона, Федра. Античные героини — зеркала Ахматовой», Литературное обозрение 5 (1989): 29–33; а также Тименчик, Последний поэт, 1:24. Об аналогичном восприятии Левицкой-Холодной см. Іван Коровицький, «Поезія Наталі Лівицької-Холодної», Слово: Збірник 10 (1983): 340; Дар’я Лиман, «Специфіка реалізації профетичних візій у лириці жінок-вісниківців», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія 2 (2016): 171–74.

122. Ахматова, Десять писем, 620; В.И. Иванов, «Беседы с Анной Ахматовой», в Воспоминания об Анне Ахматовой, под ред. В. Виленкина и др. (Москва 1991), 499 (см. стихотворения Ахматовой «Нет, царевич, я не та» (1915), 1:239 (216–17), «Я гибель накликала милым» (1921), 1:369 (289–90) и «Почти в альбом» (1961), 2–2:112 (467). О репрезентациях Ахматовой ее современниками см. O. Mandel’shtam, “To Cassandra,” in Complete Poetry of Osip Emilevich Mandelstam, trans. Burton Raffel and Alla Burago (Albany, 1973), 96; Georgii Ivanov, “In Count Zuboff’s Splendid House,” in On the Border of Snow and Melt: Selected Poems of Georgy Ivanov, trans. and ed. Jerome Katsell and Stanislav Shvabrin (Santa Monica, 2011), 249; Сергей Городецкий, «В начале века профиль странный» в Стихотворения и поэмы (Ленинград, 1974), 309–10; Марина Цветаева, «Златоустой Анне — всея Руси», Стихотворения, 121.

123. Например, в «На розквітлі акації грона» или «Степова казка» (Поезії, 81–82).

124. Auerbach, Woman and the Demon, 60–62, 204–6.

125. Ирина Шевеленко, Литературный путь Цветаевой: идеология, поэтика, идентичность автора в контексте эпохи (Москва, 2015), 129.