Мы не знаем, что связываем

В этнографических сборниках есть две основных поэтики. Есть народная поэзия, где мужчины поют о том, как тяжело охотиться, и женщины поют о том, как тяжело с мужчинами. Всё это скучно, избито, и почему-то всегда с рефреном (люли, люли, с рефреном), независимо от источника, так что чтение состоит в основном из поисков странных моментов быта и восприятия, и когда читатель вдруг натыкается на какой-то предмет взаимного понимания внутри культуры, непроницаемый для посторонних. Я понимаю, почему в колыбельной, кажется, Ньяса, мёртвые обезьяны всегда улыбаются — но я не понимаю, что этот факт делает в колыбельной.

И есть поэзия, которую называют обрядовой, но её характеристика скорее в том, что это поэзия одного медиатора, где хор может присутствовать, но не играет ключевой роли.

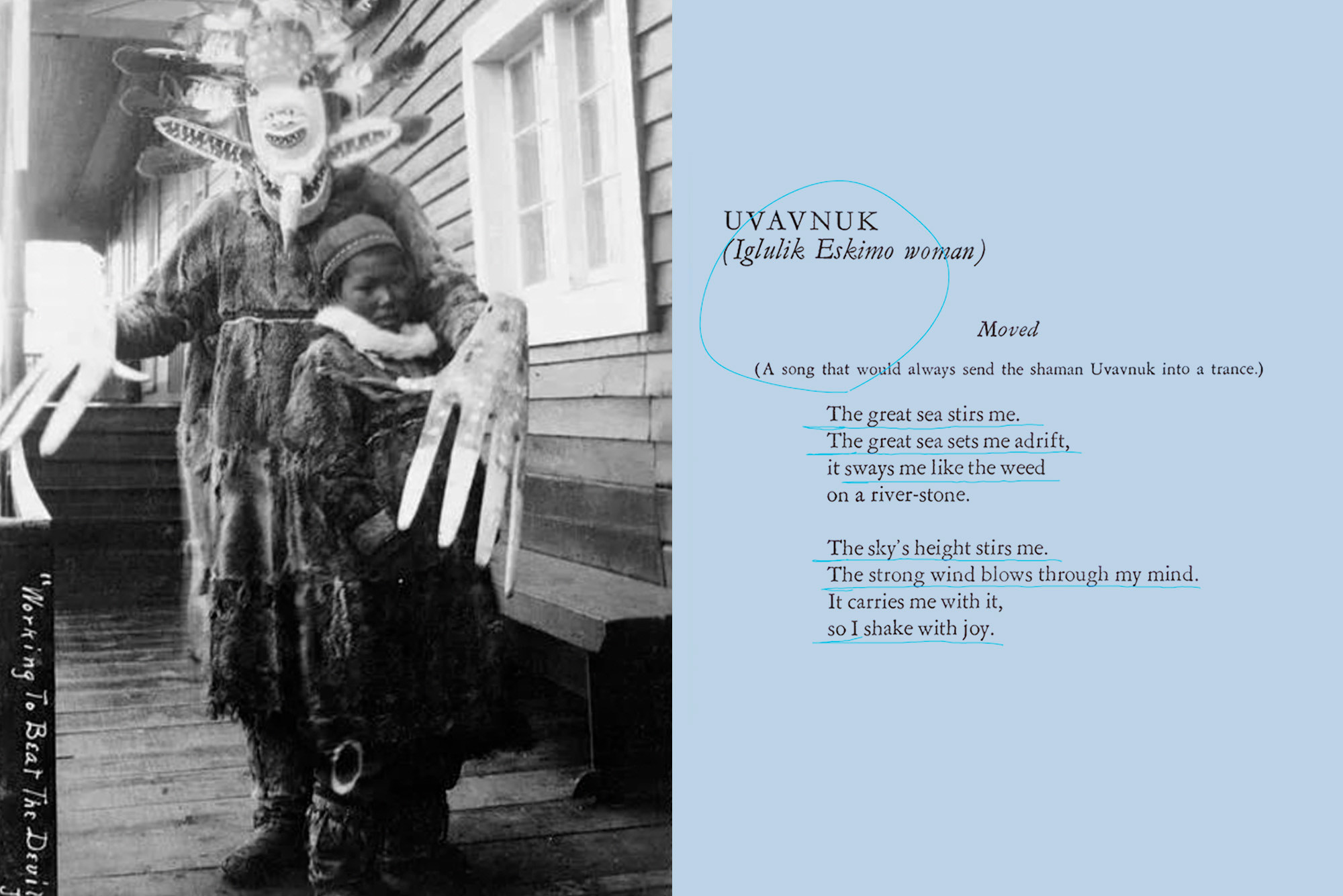

Эта поэзия частично состоит из упомянутых эзотерических образов, но только частично. Частично она неотличима от того, что мы привыкли называть лирикой: сугубо индивидуальным письмом для своих нужд, фиксацией опыта или связи, не редуцируемых до объяснений. Так, короткий текст, использующийся инуитским шаманом для введения себя в транс, может быть неотличим от хокку из японского травелога.

Очевидно, что вся этнографическая поэзия существует на градиенте между личным и коллективным; менее очевидно, что градиент — это уклон. Текст, который уже склоняется к коллективности, будет требовать ещё большей коллективности, и наборот. Колыбельные не перестают быть народными текстами от того, что исполняются в одиночестве, и легко скатываются в противоположную сторону по авторской воле. “Спят леса и селения / Небеса и сомнения”. И так далее.

Вопрос, является ли фигура медиатора источником лирической поэзии в целом — не так интересен, как-то, что от нас требуются в свете сличения как такового. Мы не знаем, что мы связываем, когда пишем. Даже те из нас, кто не верит ни во что кроме материального, должны признавать, что мы не имеем ни малейшего понимания материального — как не имеем ни малейшего понимания языка.

Расмуссен передаёт формулировку иглуликского проводника, в которой северные народы не верят, но скорее боятся. Если это справедливо для медиатора, то наверное подразумевает страх совершить ошибку — связывать неправильное, или неправильным образом, или с неправильным намерением и т. д. — и хотя в этой роли всегда есть оттенок делюзии, отрицающий это сличение отрицает также и силу слов. Парадоксальным образом, это значит, что словам, которых не нужно бояться, также невозможно довериться, потому что они могли бы быть какими угодно.

То есть, человек, который не пишет как медиатор, пишет против себя.

[из записей и фрагментов на n-e-v-e-r-t-h-e-l-e-s-s.com]