New Clavier: Сысоев, Горлинский, Фаворин, Черкасова. Беседа накануне концерта

13-го мая в московской галерее ГРАУНД Ходынка состоится второй концерт из серии "New Clavier" в котором в исполнении пианистов Юрия Фаворина и Натальи Черкасовой прозвучат произведения Франко Донатони, Энно Поппе, Владимира Горлинского и Алексея Сысоева. В преддверии этого концерта его участники (Наталья, Юрий, Владимир и Алексей) встретились, чтобы поговорить на актуальные для них темы.

А.С.: Первый вопрос у меня к Наташе и к Юре. Как вы пришли к современной музыке? Что вас заинтересовало в ней?

Н.Ч.: Я начала заниматься и изучать современную музыку будучи студенткой института им.

Ю.Ф.: Надо начать с того, что я занимался композицией в школе. Тогда моим основным инструментом был кларнет. Когда же я перешёл на специальное фортепиано, эти две линии (композиторских и пианистических занятий) слились в одну.

Обращение к современной музыке произошло случайно. Я подыскивал конкурс в интернете. Там высветился конкурс Мессиана. Надо было играть довольно сложные по тем временам вещи. Да и сейчас сложные…

В.Г.: Какие?

Ю.Ф.: Там предоставлялся выбор: Первая Соната Булеза, Клавирштюки Штокхаузена. Этюды Лигети. Сейчас понятно, что это хрестоматийные вещи. А я тогда ещё не знал даже, где ноты доставать. Кто-то мне помог с этим, Федя Амиров, например…

Мне стало очень интересно, к тому же я почувствовал, что это для меня возможно. Был определённый успех. Правда, тогда возникло такое иллюзорное представление, что некий философский камень найден. Формула успеха: сыграть максимально точно всё, что написано в нотах (нас учат скорее другим вещам в той же Консерватории). Что это делает тебя уже автоматически лучше и т.д. Но потом, когда я пытался, например, записывать Шёнберга, я сразу понял, что это совершенно не тот путь. Но это уже другой сложный вопрос.

В.Г.: Каким образом формируется программа концерта? Допустим, вы предлагаете некую программу, в которой наряду, например, с классическими сочинениями есть сочинение современное. С чем это столкнётся в административном смысле?

Ю.Ф.: Бывает некое давление приглашающей стороны, но в принципе оно преодолимо, и

В.Г.: Ну, например, можно ли в Большом Зале Консерватории сыграть программу, где будет звучать, скажем, Ференц Лист и Конлон Нанкэрроу?

А.С.: (смеётся)

Ю.Ф.: Смотря кому…

В.Г.: А почему тебе нет?

Ю.Ф.: Это вопрос коммерческий, помимо всего прочего. Должна быть некая непреодолимая сила, которая, по мнению организатора, удерживает слушателя. Ею может быть либо автор, либо исполнитель.

В.Г.: То есть, всё упирается в коммерческий интерес сбора зала, и организаторы концерта не могут пойти на риск?

Ю.Ф.: Могут, но не хотят (смеётся).

В.Г.: А есть ли какая-нибудь площадка, которая бы включала в себя и классический репертуар и современный?

Н.Ч.: Кажется, сейчас происходит следующее — есть некие места, куда приходит определённая публика, которая знает, что она услышит там то, что она хотела услышать. Это то, о чём говорят — людей в консерваторию не затянешь. Сейчас молодёжь пойдёт слушать музыку скорее в музеи, художественные галереи. Там шире круг возможностей. Там свободнее себя чувствуешь. А вот в концертных залах всё очень академично и туда ходит только определённый слой публики.

А.С.: Ну вот, может быть, именно поэтому нам с Володей и пришла в голову мысль провести наш концерт на «независимой» территории, в галерее ГРАУНД Ходынка, и попытаться сблизить две достаточно независимые друг от друга области музыкальной жизни Москвы — условно альтернативный московский круг композиторов (Володя и я), и западноевропейских академических классиков или «почти» классиков (Франко Донатони и Энно Поппе). На мой взгляд, существует некий разрыв между ними, который было бы любопытно преодолеть.

Ю.Ф.: Но не за счёт каждой из них (смеётся).

А.С.: Наташа, расскажи немного про пьесы Донатони и Поппе, которые прозвучат в концерте.

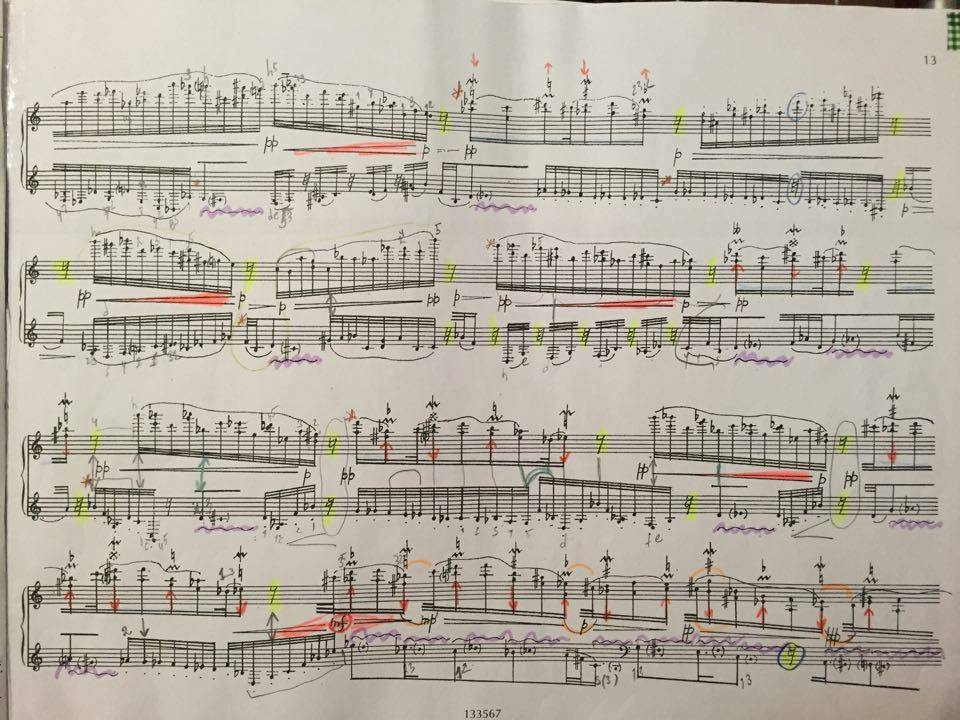

Н.Ч.: У меня эти пьесы сами выбрались, хотя выбор мой и неслучаен. «Rima» я просто очень давно мечтала сыграть. Когда я исполняю Донатони, то погружаюсь в абсолютно особенную атмосферу, эмоционально, а не только технически, выверяя кристаллические структуры, выстраивая форму, вслушиваясь в звучание. Я всё время ищу, как будто освобождаюсь от преходящих ассоциативных процессов. При этом у меня возникают отчётливые связи с музыкой Доминико Скарлатти.

Материал пьес Донатони и Поппе, на первый взгляд, может показаться в

В.Г.: У меня вопрос по поводу трактовки Донатони. Вот Юра в начале беседы сказал, что когда он играл сонату Булеза, для него открылось ощущение, что если сыграть всё точно по тексту, то это уже та степень достаточности, которая необходима, и залог того, что эта музыка состоялась.

Н.Ч.: Можно сказать, что добиться одной только точности — уже огромная задача в современной музыке. Мне кажется, что в данном случае это является необходимым трамплином, ведь именно при точнейшем следовании тексту ты и начинаешь слышать не только основополагающие, но и все скрытые пласты, линии, интонации, динамическую, а за ней и формообразующую полифонию, которые дают тебе возможность уже дальше выстраивать свою личную исполнительскую трактовку.

А.С.: Для меня музыка даже таких казалось бы «сухих» авторов, как Булез или Штокхаузен, вовсе не является «формальной».

Н.Ч.: Разве Булез «формальный»? Вовсе нет. А Штокхаузен? Например, тот же 9-ый Клавирштюк, который начинается с повторения одного аккорда 140 и 87 раз. Ты начинаешь в это вслушиваться, играть. Вдруг в

В.Г.: Что значит «иначе чувствовать время»?

Н.Ч.: Мне кажется, что это значит — чувствовать его текучесть в любой момент его движения. И то это, наверное, только поверхностная грань данного чувствования.

А.С.: Мне кажется, хорошая музыка всегда сильно воздействует на наше субъективное время.

Н.Ч.: Да. Вот у Веберна, например, мало нот , но там ты можешь провести очень много времени, целую вечность. Пока ты даже технически все паузы и детали проживёшь, пропустишь через себя…

Разная музыка по-разному воздействует…

А.С.: Фелдман, например.

Н.Ч.: О, да! Когда заканчиваешь последнюю страницу «For Phillip Guston», ты думаешь, «а как же так»? Ты ждал её??? В

В.Г.: А что вообще случается с сознанием, когда ты играешь такую гигантскую пьесу на 4,5 часа?

Н.Ч.: Это невероятная вещь, потрясающая, ни на что не похожая. Что-то происходит секунда за секундой; требуется огромная выдержка, творится энергетический круговорот. Время, независимо от того, много его или мало, беспрестанно течёт, бежит или тянется, но оно неуклонно. Ты не можешь перескочить со второй страницы на девяностую и сказать: «ой, вот я сыграл». Но в этой неуклонности заложена твоя личная свобода. Шаг за шагом, накапливая звуковые пласты, твоё время начинает играть с тобой. Тебе кажется, что оно управляет тобой, а на самом деле управляешь временем ты , через качество погружения, через качество концентрации, через качество звукоизвлечения. Тебе суждено пережить восемнадцатую и тридцать первую страницу, и пережить в этом, реальном времени, чтобы почувствовать, на самом деле, именно реальность! Но это реальность уже совсем другого времени, которое рождаемо звучащей музыкой.

В.Г.: К современной музыке часто как будто бы неприменимо понятие «трактовки». Точно сыграл — и уже есть. Но мне кажется, что это очень спорная вещь. Исполняющий всегда привносит очень много. Он делает очень много шагов навстречу композитору, и они встречаются где-то на полпути в соавторстве.

Н.Ч.: Ну как у Фернейхоу, который говорил, что пишет сверх-полифоничные полотна, сложенные из очень непростых и отличающихся друг от друга пластов. И ему всегда очень интересно, какой из этих пластов исполнитель выберет в качестве основы, за что в первую очередь зацепится его слух, и как он будет выстраивать всю звуковую фактуру произведения. То есть, он каждый раз слышит своё произведение по-новому.

Ю.Ф.: Мне кажется, что ситуация с Донатони или Булезом остаётся более сложной. Тот же Булез выглядит весьма жёстким в плане ограничения свободы исполнителя как субъекта, сотворца. Это создаёт, мне кажется, определённые взаимоотношения непонимания между композитором и исполнителем. Стратегии преодоления этого бывают разными. В частности, когда мы импровизируем вместе, исполнители и композиторы, то это своего рода терапия — композитор чувствует себя исполнителем, и наоборот. Такой опыт взаимопонимания, но он важен и для слушателя: это опыт уравнения, сотворчества, возможный потому, что импровизатор не уверен в своей правоте, он не контролирует все процессы и очень уязвим.

В.Г.: Я бы провёл аналогию композиторской партитуры с драматическим текстом, который должен освоить актёр. Например, он в первый раз вышел на сцену, это получилось очень живо, вышел второй, третий, четвёртый раз. И в конце концов наступает тот момент, когда все ситуации, которые есть в тексте, перестают работать, они все уже прожиты. Меня интересует, что происходит в таких случаях у музыкантов с партитурой?

Ю.Ф.: Мне кажется, повторить несколько раз абсолютно одинаково невозможно (хотя можно найти высказывания про Бенедетти Микеланджели, опровергающие это). В принципе, быть исполнителем, это значит уметь изумляться одному и тому же, проходить каждый раз заново. Так же и композитор. Когда он пишет партитуру, постоянно возвращаясь к ней, он должен ощущать уже написанное как новое, чтобы увидеть остальное.

В.Г.: А в случае условного «Булеза», который мы неоднократно уже обсуждали, когда текст настолько точен, что он требует абсолютно строгого прохождения через все ступеньки. Что это значит при исполнении?

Н.Ч.: Ты настолько вживаешься в этот текст, что начинает казаться, что иначе и не может быть. Любая фальшь режет слух ещё сильнее, чем в тональной музыке. Потом ты обнаруживаешь, что чем менее ты скован текстовыми задачами, тем более исполнение становится для тебя чем-то вроде свободной импровизации, в которой ты играешь теми точными гранями, навыками, формулами, структурами и даже рефлексами, приобретёнными за время достижения той самой текстовой точности. Высвобождается энергия для эмоционального переживания. В этот момент именно через него отражается текст. И ты начинаешь дышать уже в этом новом измерении.

В.Г.: А каким образом отражается текст? Допустим есть образное мышление, когда абстрактный музыкальный текст наделяется образами физического мира. А какие ещё существуют техники, с которыми работают исполнители?

Ю.Ф.: Это на самом деле некий гибрид моторной, слуховой и конструктивной логики и памяти. Когда они соединяются в целое, ты можешь следовать за этим текстом как за

У меня вопрос к Лёше. В какой мере опыт джазового пианиста влияет на вас, как на композитора? И может ли он оказать влияние в будущем — на другом уровне?

А.С.: В

Ю.Ф.: То есть можно сказать, что ваша композиторская практика идёт от отрицания исполнительской практики? Или не совсем?

А.С.: Нет. Мне кажется, я просто удачно забыл об этом опыте… Но сейчас меня интересуют совсем парадоксальные абсолютно вещи. Например, Билл Эванс. Его гармонии без привязки к контексту. Просто с точки зрения абстрактной акустики.

Ю.Ф.: Вот уже не секрет, что рояль во многом перестал быть «королём инструментов». Его статус практически сравнялся с остальными музыкальными инструментами. Фортепиано прошло длинный путь собственных интерпретаций: бетховенский “hammerklavier”, Шопен, Прокофьев, Сати, The Beatles, Aphex Twin — все это разное. Но сейчас он рассматривается либо как колба, в которой заключена романтическая эпоха, либо как странный мистический найденный объект, смыслы которого утеряны и мы можем только догадываться, что они были. И вот сейчас в этой ситуации вы пишете две большие пьесы подряд, одну, «Селену», на 3 часа, другую, “Тихотворение”, на час. «Селену», вы даже назвали «opus magnum». Может быть, вы вообще единственный современный композитор, который представил рояль как нечто значительное, но, при этом, новое. Чем это объяснить? Это связано с вашим исполнительским опытом или с

А.С.: Думаю, никак не связано… «Селена» технически настолько сложна для меня, что я не мог проверять руками её ткань. Мог только предполагать, можно или нет это сыграть. Конечно, очень сложная задача — писать для фортепиано, используя только традиционные его возможности, то есть клавиатуру. В пьесе присутствует один-единственный флажолет, который я оставил, как напоминание себе, что есть ещё целый мир за гранью клавиатуры.

Ю.Ф.: А вот в этих сочинениях вы обращаетесь, пусть и парадоксальным путём, к истории фортепиано или оно, скорее, лишено корней в вашем подходе? Вы отсылаете к

А.С.: Нет. Я наоборот стараюсь любым образом избежать традиций или даже аллюзий на них. Для меня было бы крайне неприятно быть чьим-то последователем. Но от этого ведь не уйдёшь… Поэтому мне пришлось пережить некий большой опыт отчуждения от того, что я знал, хотел применить и так далее. Ну та же «джазовость», пост-додекафонные или пост-сериальные традиции и так далее. Вот сейчас я нахожусь, к сожалению, под большим влиянием Фелдмана, и пытаюсь избавиться от этого любыми путями. Или тот-же Билл Эванс… Я, конечно, не могу использовать его технику или эстетику. Поэтому я пытаюсь взглянуть на него не как на пианиста, а как на некую абстрактную акустическую модель, очищенную от стилистической конкретики, что ли. С этой точки зрения, написание «Селены» было для меня скорее опытом по изучению акустики. Мне было интересно, как звучат эти аккорды безотносительно того, как они звучат, допустим, у Фелдмана, Мессиана или Шаррино.

Ю.Ф.: Некое переоткрытие, своего рода…

А.С.: Может быть. И ещё, конечно, ритмические структуры, которые вышли из «Теории механизмов и машин». Ну вот это сочетание сложных ритмических формул, часто в одной руке. Репетиции сложными ритмическими комплексами. Пожалуй, это главное.

В.Г.: У меня вопрос зеркальный Юре. Для тебя, как для исполнителя, те техники, которые ты встречаешь в музыке… Они как-то пересекаются с тем, что ты обнаружил в «Селене»?

Ю.Ф.: Сложно сказать… В

В.Г.: А ты замечаешь какие-нибудь параллели (не обязательно осознанно) в процессе игры?

Ю.Ф.: Я могу сказать про более ранний опыт, о котором я говорил, про Первую Сонату Булеза, когда мне очень мешало ощущение, что какой-то принцип может стать универсальной формулой. И в

В.Г.: А с классической музыкой то же самое?

Ю.Ф.: То же самое. Всё требует не только разной пианистической техники, но и разного мышления.

А.С.: Вопрос про Володину пьесу Accent sequence, которая будет исполняться на концерте: эта пьеса, на мой взгляд, обладает своим шармом, очень необычным и не только за счет того, что фортепиано становится здесь ударным инструментом, а скорее

В.Г.: Я начну рассказывать об идейной составляющей, мне будет также интересно услышать мнение исполнителя, поскольку мы с Наташей уже давно работаем над этой пьесой (с 2010 года) и уже прошли вместе несколько стадий развития этой пьесы.

Мне была интересна способность человека выделять объект из окружающего пространства, именовать его и после этого закреплять за ним какой-то определенный, неменяемый смысл: например, я вижу предмет, именую — это чашка. И после этого я уже не сомневаюсь, взаимодействуя с предметом, подхожу к нему функционально. Но при этом в мире же существует бесконечное количество переходов от формы одного предмета к формам других — градаций того, что можно называть чашкой (скажем, небольшое углубление в поверхности стола уже немного чашка). Это пространство переходов между предметами в жизни часто игнорируется — мы живем в мире именованных предметов, закрепленности их смыслов. В Accent sequence есть место этому вопросу, там иногда происходят такие вещи, когда на фортепиано берется один громкий звук и после взятия он, естественно, начинает затухать — до полного исчезновения. Но вдруг этот звук перестает угасать и остается на одном уровне, бесконечно длится. Это происходит с помощью электроники: пока мы слушали «фортепианный» звук, мы не заметили, что произошла подмена — акустический звук превратился в электронный. Граница этого перехода для слуха осталась совершенно неразличимой. А потом с этим бесконечно подвисшим звуком случается еще более странная вещь: уже электронный звук в течение четырех минут очень плавно опускается на полтона вниз — с си первой октавы на

Расширенная версия пьесы, которую делаю сейчас, продолжает эту работу в области восприятия сверхплавных изменений темпа. Я пересматриваю пропорции темповых изменений в пьесе, растягивая их в десять раз: настолько постепенно, насколько возможно не узнавать происходящих метаморфоз.

Мне интересно спросить об исполнительском опыте у Наташи. Интересно, как работа над пьесой происходила с твоей стороны?

Н.Ч.: Можно сказать, что началась работа от физических ощущений, ты сидишь в реальном времени и делаешь совершенно конкретные действия, их нужно было уложить чисто физически. В процессе работы эти задачи перестали иметь большое значение, внимание переместилось на проблемы другого рода. В пьесе используется электронный метроном, слышимый через наушники — все темпы точно зафиксированы и у тебя нет обычного пространства свободы, которое бывает при исполнении просто нотного текста. Когда есть нотный текст, ты его играешь точно, но все равно, есть возможность пережить это во времени немного по-своему. А здесь у тебя есть десять четвертей метронома до следующего события и ты должен точно среагировать; тебя заставляют жить в этом времени. Мы работали так: без электронного метронома я сидела, сконцентрировавшись, и должна была сделать быстрое действие только тогда, когда почувствую, что хочу его сделать. Я должна время потерять чувство времени и отогнать от себя мысли куда-то в пустоту. И потом эти ощущения проявлялись в исполнении. Это получалось, но на очень короткий период, поскольку для этого нужно быть одновременно сконцентрированным и расконцентрированным. Есть концентрация физиологическая — когда ты напряжен, а есть, например, рассеянность — ведь это не что иное, как сконцентрированность на

Ю.Ф.: Я вот понял из разговора, что эта пьеса рассчитана на удержание исполнителя в постоянном стрессе, своего рода панике — эта необходимость играть по электронному метроному, который диктует смены темпа. Действительно ли это стресс или другим концом эта необходимость переходит во

Н.Ч.: Это переход, который происходит в

В.Г.: И уже метроном по тебе играет, а не ты по нему.