Обещания сломанных молотков или континент без места

Относительно аналитической философии есть уже своего рода фирменный троп, или даже клише, что это тот тип философии, который пытается (мета-философски) формулировать себя а-историческим образом. Это «логика» философии (где философия — это цепочка связанных между собой аргументов), которая вечна. Валидный аргумент не потеряет своей валидности с течением времени; или же — будучи сначала «ложным» ретроспективным движением — не обретёт значение истинности. Философия такого типа — это почти что картезианская цепочка, где звенья смыкаются необходимостью, а потому не могут быть затронуты изменчивой конъюнктурой или коррозией времени.

В противовес этому, континентальную традицию парадигматически можно окрестить как проект критической онтологии самих-себя, по завету ἀπόστολος Michel. Логика «самих-себя» выступает как инструмент заземления философской рефлексии. Однако, как мы знаем, земля же всегда выступает плоской, посему совпадение из классической традиции предмета рефлексии и рефлексирующего становиться подвижным, дрейфующим, своего рода «перекати-поле». Именно поэтому мы в этом модусе философии никогда не встретим намертво скованных цепей аналитики, но всегда скорее жесты и попытки что-нибудь сделать с самой цепью: выкинуть её куда-нибудь, переломать, может переплавить в более мелкую сеть цепей или же просто сделать из цепи элемент в какой-нибудь праздничной декорации. «Самих-себя», таким образом, через этот дискурс о критической проверке возможностей каких-либо феноменов подвязывается к вопросу о движении, изменении и истории => сама перформативно вплетает в ткань своих онтологических условий возможностей историчность и подвижность[1].

В этом смысле «континентальный» модус философии всегда подвязан под аналитику современности, т. к. современность выступает как одна из ипостасей историчности как таковой. «Современность» (когда она уже перешла из источника рефлексии в условную точку на карте времени, в эдакого grande концептуального персонажа, на которого всегда можно сослаться) мыслится как не-определенный комплекс противоречий и каких-то ужасающих проблем, ведь эта ось времени всегда предстаёт как задача для «современников». Это постоянное ощущение неустроенности или даже расстроенности «современности», которое суть её априорная характеристика, рождает постоянное требование об её исправлении. В этой точке — когда «современность» попадает в поле философской аналитики — рождается знаменитая континентальная сцепка троицы триумвирата философии/этики/политики: «современность» требует сначала безжалостной философской критики, а затем уже искупления этико-политического поднятия до логики реализации идеально-нормативного горизонта в настоящей ситуации.

Отсюда и странная закономерность: любая «философия чего-либо» — философия слизи, материи, строителя, животных, чая, кофе, озера Байкала или феечек Винкс — почти неизбежно превращается в этико-политический проект. Объект исследования, какой бы он ни был, начинает работать как чудесный топос, как волшебные ворота, которые открывают прямую и непосредственную дорожку к виртуальному проекту этико-политического спасения. Главное просто поверить пройти процедуру непосредственной субъективации, что и формально станет подтверждением (если угодно — перформативным аргументом). Материя должна освободиться, слизь — оказаться сопротивлением, строитель — стать новой фигурой субъекта. Эта схема повторяется с поразительным упорством, т. к. «современность», как ключевой концептуальный референт континентальной мысли, требует механизма, когда онтология всегда заканчивается спасением.

Эта бессознательная схема, которая явно никогда не тематизируема собственно представителями традиции[2], приводит к состоянию, когда на уровне философский продукции мы имеем что-то среднее между критической теорией, социальными науками, немного философии (прим. ред. — берутся онто-метафиз. категории и заряжаются реальной политической семантикой и референцией) и voilà. Всё это гордо наделяется титулом «междисциплинарности», т. к. концептуальный персонаж «современности» в качестве своего главного атрибута имеет параметры «сложности» и «комплексности», поэтому при рефлексии над этим персонажем нужно соответствующее ему инфра-прорезающее-дискурсы-меж-в-пенетрирующее мышление (далее — ИПДМВП-мышление).

Однако такое мышление, точнее такой тип философского мышления, в силу его подвязанности под историческую модальность «современности», уже столкнулось с очевидной проблемой…. Проблемой того, что оно просто не работает. ИПДМВП-мышление увидело, что оно может существовать только в соответствующих ИПДМВП-книжках, которые прочитывают такие же ИПДМВП-люди. Для людей, которые не входят в эту тусовку, в конце концов, это и остается неким ИПДМВП (которое почему-то должно изменить мир) или эзотерическим ритуалом, результат которого известен лишь посвящённым. Конечно, это не открытие, а просто переформулировка ситуации т. н. левой меланхолии и «проигрыша» (или «выигрышного» проигрыша) критической теории.

Исходом из ИПДМВП-философии[3] появилось (хотя точнее будет сказать, что это варианты, которые ныне становятся) два следующих пути:

1) отказ от философии как дискурсивной формы, в которой ещё возможна истина, т. е. этико-политическое спасение «современности». В результате этого отказа появляются формы не-, анти-, антихайп-, пост-, *подставить любую греческую приставку*-философии. Этот путь исходит из правильного наблюдения, что те призывы и изначальные интенции, которые были заложены/рождены в лоне континентальщены не могут быть возделаны, доведены до своего конца внутри философии, в том виде, какой мы её знаем: здесь рождается всем известная «критика» философии у французов в её самых различных ипостасях; но что на первом этапе было критикой и всё-таки сохраняло преемственность с традицией, на следующем этапе становится радикальным «не» и отказом. Этот жест, действительно, кажется радикальным, но он, по сути, сохраняет всё то, от чего отказывается: он остаётся в плену старой сцепки этики, политики и философии, только меняется вектор и объект спасения: раньше это была современность, а сейчас это спасение-«*фр вставьте сюда любое слово и в словосочетании «спасение» такого-то — энивей будет звучать круто*»

2) перегруппировка своих монаток концептуальной архитектоники философии на почву других дискурсивных форм, что в результате является исходом в такие формы как «ангелология», «акселерационизм», «феминизм» и прочее. Это путь своего рода не совсем умелых строителей, которым отчаянно нравится вся концептуальная архитектура континентальной традиции, однако они понимают, что местоположение её застройки не совсем сочетается с ландшафтом, поэтому «хорошим» решением будет перенести эту архитектуру в какое-нибудь другое место. Ключевая проблема, которую вскрыл этот второй путь, что эта архитектура и архитектоника оказывается «ни к селу, ни к городу», она не добавляет ничего конкретно нового. Места, в которые осуществляется иммиграция континентальной традиции, могут спокойно существовать и без неё; этому «новому» месту никакой разницы до этой концептуальной архитектуры нет, но всегда происходит так, что сама архитектура уже ассимилируется под новое дискурсивное место и пространство. Итого — весь прошлый лоск и шик концептуальных строений меркнет до заурядного «единое — это монархия, плохо; нужна множественная виртуальность»

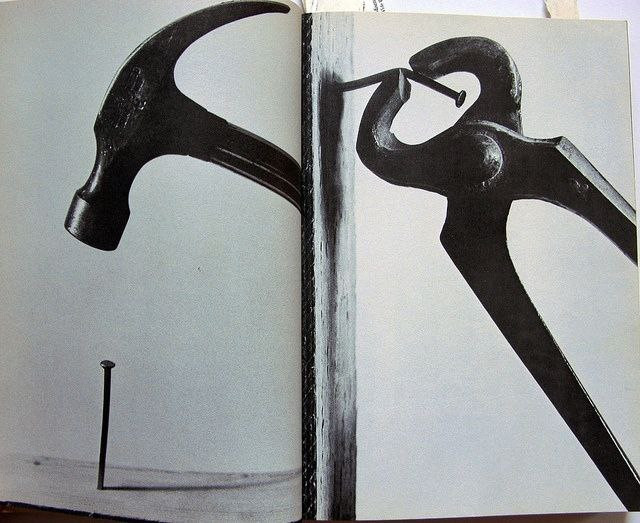

ἀπόστολος Gilles завещал свой проект как инструментально-концептуальный tool box, но на проверку все инструменты оказались бракованными хайдегорвскими молотками, единственное не-применение которых может вызвать недоумевающий вопрос — какой ху мы занимаемся а где и что мы, собственно, делаем, чёрт возьми?!

Что остаётся после этого? Фигура современного континентального философа — человека, вышедшего на улицу повторяющего на онлайн зум-ридингах свои заклинания, т. е. ауто-референциальные слова (которые должны производить какое-то действие, на кроме сотрясания воздуха ничего нет) против дубинок и оружия силовиков. Он проигрывает в пух и прах. Он проигрывает — впрочем, этот проигрыш существует лишь в его голове. Ведь сама «битва за современность», кажется, ведётся только с одной стороны; противоположная, возможно, даже не подозревает, что ей кто-то объявил бой.

Итого, человек, который подвязался к такой практике, у которой, как оказалось, нет своего собственного места (либо он сам его покинул и стал «бездомным», либо понял архитектурную вычурность этой практики и невозможность куда-нибудь с ней подстроиться), человек, у которого нет места — у-топический человек.

Этому утопическому человеку остаётся только и давать утопическое обещание о месте, которого нет сейчас, но потом… Именно из этой позиции у-топосного «обещания» можно объяснить весь интерес (скорее — искус) к теологическому и божественному у нынешних континентальных авторов. Там они находят модель обещания, которая не является не имеющей места (у-топосностью), но, напротив, является свершившимся фактом, это «топосное» обещание[4], а потому оно исполнено силой и зарядом для каких-либо изменений, которые так заманчивы для этико-политической сцепки. Теологическое оказывается формой уверенности, которой континентальная мысль давно лишилась

В итоге, вся континентальная мысль успела закончиться ещё и до своего формального рождения; закончилась (т.е. началась) с казнью небезызвестного еврейского религиозного революционера.

[1] Это, разумеется, не классификация философов, а схема историко-философской чувствительности. Она служит картой, а не территорией (жаргон «подмена слова теория словом карта» check); поэтому, очевидно, что есть и будут появляться какие-то бугорчатые или сопчатые философы, которые не вписываются в неё.

[2] (вместо этого — уже доктринёрский повтор положений ἀπόστολος Michel или же ἀπόστολος Gilles о дискурсах, власти и прочем / правда ощущается, что этот ход кажется рефлексивным и критическим в первый раз, но не в десятый…

[3] На полях заметим, что ИПДМВП-философии — это имя проигрыша и невозможности реализации этико-политической сцепки внутри философской рефлексии «современности» континентальной традиции

[4] Очень сложно давать какой-то зонтичный термин, но у всех современных магистральных авторов можно найти в итоге теологическую схему. Это до известной степени забавно, т. к. их т. н. учителя же учили их, что метафизику (под личиной онто-теологии) должно отбросить; но на проверку оказывается, что только оттуда можно черпать какой-либо ресурс на уровне решения проблем (!)

P. S. опосля текста стоит уже и оправдаться. хотя и может показаться, что текст воспроизводит логику холостой критики, т. е. остаётся внутри фреймворка, однако задача состояла в удержании мета-философоской перспективы. конечно, это всего лишь эссе, поэтому оно скорее намечает контуры и обрисовывает диспозицию. так что этот текст — эксплицитно не-названная "часть 1" или даже "введение". что предполагается далее? как видится, необходимо решить (или хотя бы просто приблизиться…): 1) вопрос о возможности формирования и существования "традиции"/"направления"/"течения" и etc. внутри философии, которая соответствовала её внутреннему содержанию и критериям, а не была бы инородным субстратом; 2) ну и вытекающий из 1 пункта проблемный ансамбль — вопрос о том, что вообще суть философия (невозможная, подвешенная задача, которую всегда стоит учитывать), а также проблема возможности проговаривания этой сути в какой-либо конкретной дискурсивной форме философии (короче говоря, вопрос об возможности экземплификации универсального в локальной точке/дискурсе и источниках (или их отсутствии) универсализации).

Октябрь, 2025; tg — https://t.me/vtorojporyadok