В трех (и еще трех) точках о движении российского театра к современности

В любом разговоре о дальнейших перспективах проще всего прибегнуть к графическому способу мышления. Посему — выделим три точки: наблюдение за актером, наблюдение за собой, наблюдение за жизнью. Первую логичнее всего связывать с традиционным театром, где ближайшие полтора часа (а если повезет — и все два) зритель приблизительно понимает, чего ему ждать: сцены с активно развивающимся действием и своего пронумерованного креслица в зрительном зале. Иными словами — комфорта, покоя и определенной ясности. Вокруг двух других же точек наращивается то, что мы сейчас называем «современным театром», «театром будущего».

На данном этапе претендующий на «современность» русский театр пока что формируется благодаря трансплантации идей и методов театра западного на российскую почву. Постепенно растворяется понятие «театральной реальности». Больше нет противопоставления сценического пространства зрительному залу, ирреального мира — реальному. Есть пространство обоюдотворческое, где вектор творческой энергии направляется не только в одну единственную сторону — от сжигающего на сцене (в лучших традициях) сердце актера к замершему с распахнутыми глазами зрителю. Но и зритель становится полноценным участником действия. Другой вопрос, какие уровни вовлечения последнего приемлемы.

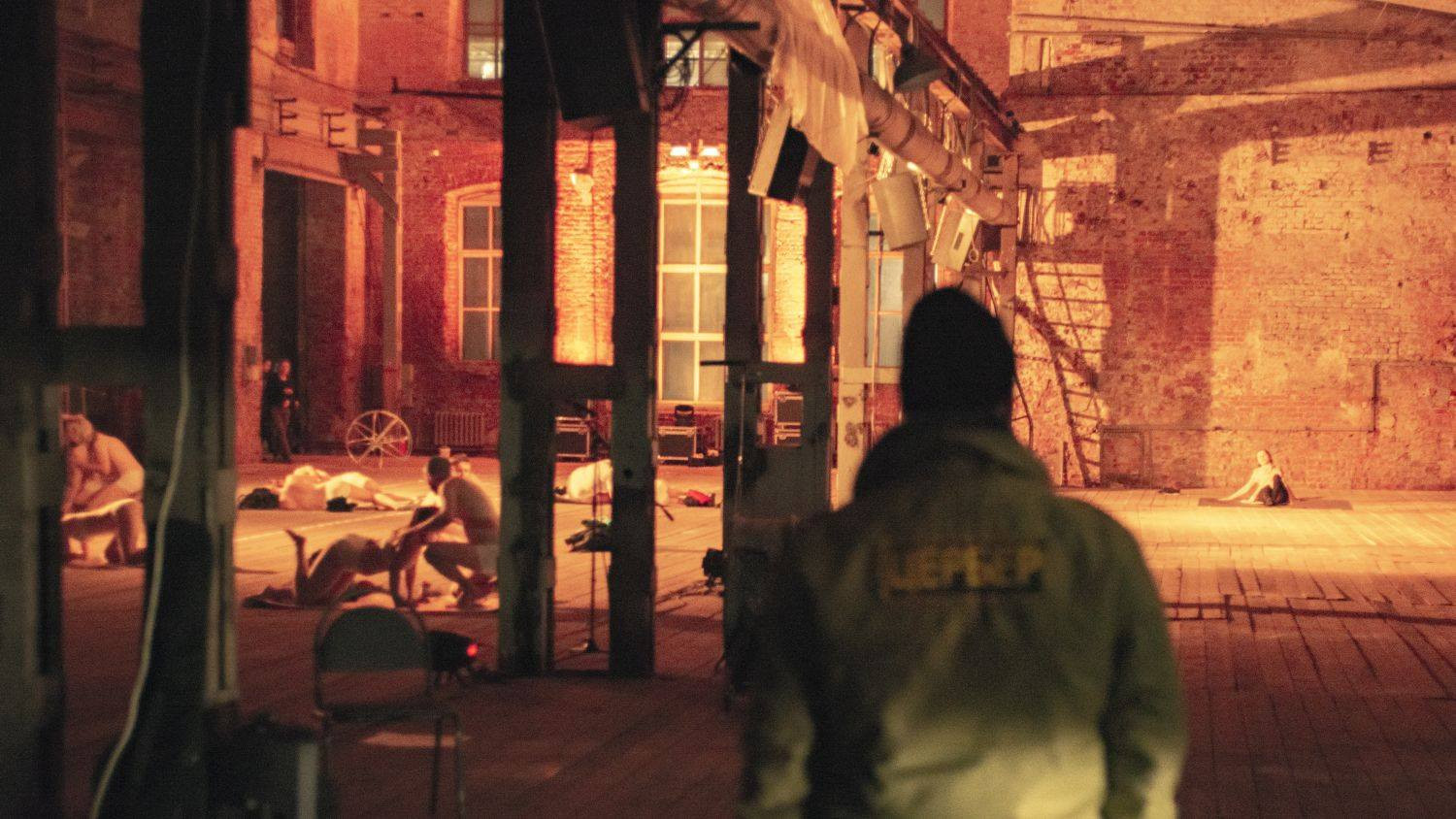

Уровни же эти также условно базируются на 3 точках: месте действия, времени действия и используемом материале. Соединенные, они образуют язык спектакля или же идиосинкратический импульс, формы для которого пока еще не существует (а не в этом ли прелесть?). Вопрос, который пытается освоить режиссер современного театра, можно сформулировать как «поиск языка», структуры своего импульсивного творческого высказывания. Ее можно пытаться обрести, осваивая оригинальные пространства, как позволяет размах, скажем, Васи Березина. Местом действия становятся фабрики, заводы, заброшенные дома, где у любого текста нет выбора, кроме как приобрести альтернативное звучание. Или же театр начинает вспоминать о своей синкретичной природе и заходить на территорию музеев и галерей, пресекая попытки однозначного деления на виды и типы искусства. А может и вовсе не заходить, но просто идти в неизвестном направлении, становясь иммерсивным детищем Всеволода Лисовского. Время продолжительности действия известно крайне приблизительно, место — максимально широко, а материал подсказывает сама жизнь. Итак, одна ветвь дальнейшего развития нашего театрального искусства — выход за пределы здания театра в классическом понимании. Этот шаг можно назвать движением в том числе к десокрализации. В таких условиях обнуляется то отношение к театру, которое воспитывали в нас наши родители, обнуляется вместе с вечерним стилем одежды и чашечкой кофе в антракте.

Все то, о чем я говорила выше, принимается современным зрителем крайне настороженно. На этапе абсолютного подключения к процессу, фактически — этапе посвящения в

Есть компромиссные варианты, которые, тем не менее, иллюстрируют прогрессивность нашего театра. Например, если говорить о категории времени, то к новому этапу развития можно отнести сокращение антрактов и удлинение времени спектакля. В качестве примеров можно вспомнить спектакли нашего передового ЦИМа, где крайне редко действие прерывается антрактом, или же, для иллюстрации второго типа игры со временем, «Один день в Макондо», который в буквальном смысле становится одним днем в СТИ. Таким образом, и зритель, и актер входят в состояние потока, обеспечивающего полноценную концентрацию, натянутую струну диалога. Вскользь замечу, что в контексте времени интересен и феномен театральной лаборатории, где в сжатые сроки рождается спектакль, настоящие репетиции которого, со слов актеров, начинаются в момент встречи со зрителем (этакая претензия на абсолютное совместное переживание). На мой взгляд, такая линия развития будет активно разветвляться в ближайшем будущем. Не могу не радоваться, что год театра этот процесс ускорил.

Материал. Выбор материала и работа с ним — еще один вектор, направляющий русский театр туда, к свету в конце тоннеля. Хорошим ходом можно назвать обращение к зоне документального, внимание к жизни и человеческим чувствам, которые, как выясняется, в той или иной степени, но бесконечно общие. Формат вербатима, формат диалога со зрителем, неожиданная интерпретация или присвоение чужих слов — все это способствует возвращению чувства единения. В этой точке важно не оценивать. В этой точке важно со-чувствовать, со-переживать. То же можно сказать и о спектаклях, взрастающих на священных текстах, мифологических сюжетах или вовсе на обрядовой почве. Выбор в пользу вовлеченности, а не попытки осмыслить и понять, будет однозначно вознагражден.

Современный российский театр постепенно становится на путь переосмысления самого себя и, как следствие, дальнейшей деконструкции. Смена помещения, освобождение от гнета слова «профессионализм» (актер — каждый, кто себя так определяет, театр — все, что себя таковым именует), работа с живым, пульсирующим своей непривычностью материалом (не обязательно нарративным!), отсутствие самого жесткого ограничения — временного… Все эти положения потихоньку и медленно осваиваются и присваиваются смелыми и талантливыми режиссерами. И каждым смелым и талантливым человеком, который не боится исследовать себя через жизнь и жизнь через себя. Как видим, изначальные 2 точки с общей составляющей — наблюдением, оказывается, могут быть не только взаимосвязанными, но и наложенными друг на друга, взаимопроникающими.