"Вадим и Диана", отрывок № 8

За окнами плавали лиловые сгустки позднего вечера. Электрический свет, рассеянный старым пожелтевшим абажуром, коричневые складочки на тусклых обоях, пепельная паутина в углу и старинный шкаф ручной сборки с кустиками тонких трещинок на дверных филёнках, отмечали пределы отошедшего века. И гикающая пьянь, с быстротою сумерек заполнявшая унылые окрестности, брела за его тенью на всё готовой похоронной процессией.

Зот принёс ещё две бутылки дешёвого портвейна и большую немного закуски.

— Оставайся у меня, Вадим. Родаки на дачу укатили. Так что … Сейчас я тебе всё оформлю.

— Я останусь. Возможно, это спасёт меня.

— Побудешь с нами?

— Я с вами …

Зот кивком предложил мне пройти в большую комнату. Перешагнув крашеный порожек, он резко завернул налево к занавеске, болтавшейся на металлической перекладине между стеной и печным боком.

— Das ist моя каморка. Все эти книги в твоём распоряжении … Да… Стол письменный совсем недавно переделал из старого бабушкиного. Свет вот так включается … Что ещё? Кровать ты видишь …

— А сам где устроишься?

— Это уже не проблема. Чуланчик у меня есть — летняя, типа, резиденция. Ночь тёплая сегодня будет, да и трезвеется на воздухе лучше. Ладно. Давай. Утром свидимся. А нам ещё с Антоном над газетой погорбатиться надо …

— И над стаканом.

— Не без того. Сейчас … Как там у моего знакомого поэта … «Ничего не осталось от жизни, затуманились мысли мои … Мне в стакан чего-нибудь брызни и опять запоют соловьи…»

Когда Зот скрылся за тканью занавеси, я осмотрелся по-настоящему. Обои в его закутке были те же, что и по всему дому, только здесь к ним прилипло несколько интересных картинок. Над письменным столом висели три чёрно-белых портрета: молодой Фидель с сигарой, Высоцкий в платье Гамлета и коротко подстриженный А. Блок. Справа от стола к стене на двух кнопках был пришпилен постер с изображением нагой негритянки. Одна часть её прелестей красовалась на фоне тропического разнообразия, а всё, что находилось выше пояса, зависло над панорамой современного мегаполиса.

Я на несколько секунд погасил электричество. Дрожащий луч Селены выхватил из темноты полку и несколько корешков книг, по которым провёл я пальцем, задержавшись на гладком. Взял не глядя. Раскрыл. Вплотную приблизил к мембране окна и прочёл на плывущей странице следующий по содержанию фрагмент: « Именно в эту пору Каупервуд впервые ощутил, как далека от него Эйлин и по уму и по складу характера. Эмоционально, физически они были близки друг другу, но Каупервуд жил своей, обособленной от Эйлин жизнью, и большой круг его интересов был недоступен ей».

Едва глаза прервали подслеповатое чтение, как тут же в призрачность майской ночи беспардонно ворвался сигнал о новом sms. Я нервно открыл его … « Ne zlis` na menia. Ja bi xotela po drugomu … No kak? I kto iz nas prav? Menia tianet k tebe. Sil`no! A tebia? Pozvoni. OK?».

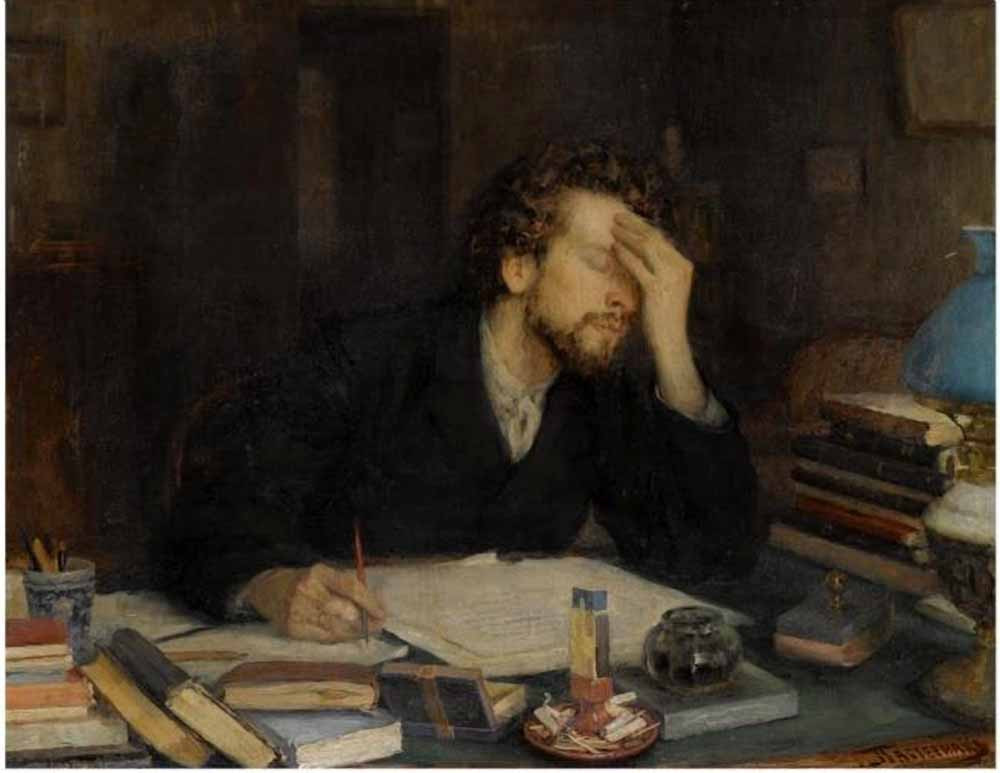

Не знаю, что случилось со мной в этот момент. Какой демон поселился в моей голове. Но я почувствовал, точнее — болезненно ощутил потребность высказаться обо всём до конца. Я вспомнил, что раньше в университете писал стихи, много стихов … А потом задавила работа, суета жизни … Я думал о Ренате и о Диане. Думал, как о двух противоположных сторонах чего-то одного над всеми нами довлеющего и трудно взрослеющего вместе с нами. Перед глазами проплыл Коцак со своим фотогаремом. Стало немного зябко. Я включил свет, порылся в столе у Зотова и, найдя в одном из ящиков чистые листы, сел писать письмо. Письмо в стихах для Ренаты Лазаревой…

Майская ночь неумолима. Часы её скоротечны. Под частые вздрагивания и замирания вольфрамовой спирали, добывая вдохновение из тиканья старых часов, а краску из фиолетовой глубины лунной ночи, я выводил строку за строкой, образ за образом, чувство за чувством. Где-то далеко, точно в рудниковой глубине, тёк разговор между Андреем и Антоном. Иногда я прислушивался к нему в надежде, что там, в бесконечности хмельного диалога, сокрыта гениальная поэтическая подсказка — последнее откровение, без которого всё запечатлённое ранее теряет вес и смысл.

Писалось очень легко. Как будто и не было длительного молчания строки, как будто придумывал не я, но

Фары такси вспыхнули за окном в тот момент, когда я рассеяно искал последние слова. Спрашивал подсказки и у Блока, и у Высоцкого. Увы, портреты молчали, а в прихожей поднялся шум пьяного прощания. Хлопнула дверь прихожей, потом — чуть глуше — крыльца, затем хряпнула дверца автомобиля. Свет фар лизнул оконные стёкла. Письмо не желало кончаться и в этом таилось что-то зловещее.

— Вадим, ты ещё не спишь?

— Пишу.

Зотов откинул занавес и петляющей походкой добрёл до своей кровати. Я повернул к нему голову, сцепив пальцы рук на решетчатой спинке стула.

— Мне кажется, Вадим, что этот номер «Левого дела» будет последним.

— Почему так?

— Прожив двадцать семь лет на этой земле Андреем Зотовым, я всё больше верю в силу догадки. Меня ведут намёки и знамения. Давно… Видимо, с того момента как я убежал из дома плакать на речную дамбу. Непонятый и оскорблённый я елозил ногами по бетонным плитам, провожал мокрым взглядом орущих чаек и щурился от солнца, которое теперь, после долгой зимы, было настоящим … Я начал говорить. Говорить с самим собой вслух. Я высказывал себя чайной мути реки, церкви на противоположном берегу, железнодорожному мосту, весне … Мир слушал, утопая в заботах … И всё же слушал — я помню, я почувствовал. Это был сговор, Вадим. Настоящий сговор с миром, который числился средой обитания, а стал мудрым проводником по извилинам моей судьбы … Но с недавних пор я поражён. Рана моя кровоточит. И Бог знает, сколько крови уже вытекло из неё…

Я поднял глаза к потолку и увидел массивное стальное кольцо, вбитое скобой в белую, с округлыми гранями, матицу.

— Знаешь, Андрей, меня тут посетила мысль о нашей истории. Вернее, о том как посмотрят на неё из грядущего. Может банальность, но всё же … Представь себе воду, замороженную мгновенно и при очень низкой температуре. Молекулы и частицы взвеси не успели толком почувствовать перехода из жидкого состояния в твёрдое, но дороги назад нет — опыт приобретён, эпоха завершилась. И вот пытливый потомок берёт пробу этой нашей эпохи, смотрит на неё с разных сторон, сквозь точнейшие приборы … Что видит он? Видит внушительную плотность событий, многообразие красок, какие-то дерзания и мечты… Да … Только закрадывается в его голову сомнение — а не фантом ли всё это, не ложное ли это очарование днём ушедшим, старательно окутавшим себя сиреневой дымкой благополучия? Подумает так потомок, присмотрится получше к структуре льда и с ужасом отпрянет, прозрев наше настоящее, испещрённое трещинами, пронизанное раковинами, наполненное уродливо застывшими ликами …

— Быть может … И всё таки наше время назовут классическим хотя бы потому, что в нём имели место и такие вот, как наш с тобой, разговоры. История — как я прочитал у … неважно кого — повторяется, только выглядит поскромнее, — без особого энтузиазма парировал Зот.

— Что с тобой, Андрей? Ты ведь всегда жил без черновика, на один раз. Как я завидовал твоему упрямству! Помнишь момент, когда страна, едва нащупав новую точку опоры, стала припадочно открещиваться от своего прошлого. Ты же смеялся над этой всеобщей истерикой и без смущения бросал в лицо первому встречному либералу: вернётесь, наиграетесь и вернётесь. Вспомни, как прекрасно умел ты жить мимо времени, руководствуясь иным, быть может самым правильным, циферблатом. Что же сломалось теперь?

— Люди, люди … дело в них. Они сделались равнодушными и глупыми. Живут одним, не днём даже, часом … Их, кажется, всё устраивает …

— Зот, остановись! Ты отлично знаешь, что дело не в людях, а в твоих надеждах с ними связанных.

— Нет, сейчас я знаю, что дело именно в людях. Не будет никаких значительных перемен, никакого исхода … И ты прав — наше время опишут уродцем, тупеющим от сытости пленником супермаркета.

— Но руки опускать стыдно. Пусть нет надежды доставить камень к вершине, однако есть возможность переживать, думать, копить опыт, писать для будущего …

— Мой стол распух от посланий к потомкам.

— Тем лучше, Зот … Андрей Матвеич, а может вам влюбится в

— Ха… И привести её в этот вертеп у чёрта на куличках, заселённый употребляющим отцом и мнительной мамашей … А ещё ей придётся терпеть наши регулярные собрания и

— Что за тухлятина, Андрей. Важно решиться, то есть влюбиться и стать любимым. Ты уже не мальчик и знаешь, как важно вовремя перевернуть наскучившую страницу.

— Знаю? Наверно, знал раньше… Глупость… Здесь не умом надо. Ты лучше о себе, о своих страницах расскажи, — немного оживился Зот.

— И легко расскажу. Мало сплю, общаюсь с сомнительными личностями, задаю кучу вопросов, иногда выпиваю … Ах, да — работаю с умеренным пылом в одной фирмочке.

— А как с ней?

— С кем?

— С любовью, Вадим. С любовью!

— Утром я был с ней на «ты», днём — подчёркнуто холоден, а сейчас я окончательно для неё потерян, — с показной весёлостью отрапортовал я Зоту, вспомнив о неоконченном письме.

— И это слова утешителя.

Я молчал. Скривив, словно от боли, губы Зот поднялся с кровати и неуклюже потопал к занавеси. Взяв материю за краешек, он произнёс:

— Если случиться вдруг что-то … Ну ты понимаешь, Вадим … Если что произойдёт … Вы — ты и Диана — должны войти сюда сразу после отца с матерью. Все мои бумаги должны попасть к вам. Все до единой. Будет обыск. Я знаю. Но вы должны первыми … Слышишь?

— Перестань, Андрей. Из армии, как правило, возвращаются. Придёшь и ты.

— Из армии, но не с войны …

Занавесь колыхнулась, и Зотов вышел из комнатки. Несколько секунд я следил за колебаниями фабричного узора. Потом вернулся к письму. Перечитал его ещё раз, но так и не смог придумать внятного финала. Решил оставить как есть. Прилёг.

Лишь только я закрыл глаза, как тело охватил нешуточный озноб. Сердце забилось в груди тревожно и путано. Утром Зотов нашёл меня окончательно больным. Он вызвал такси, пожелав мне на прощанье скорейшего выздоровления, и