Женя вышел из трамвая

Атмосфера первых глав этой удивительной книги, вышедшей в серии «Подстрочник» — словно из

Впрочем, это тоже известно, кто поработал.

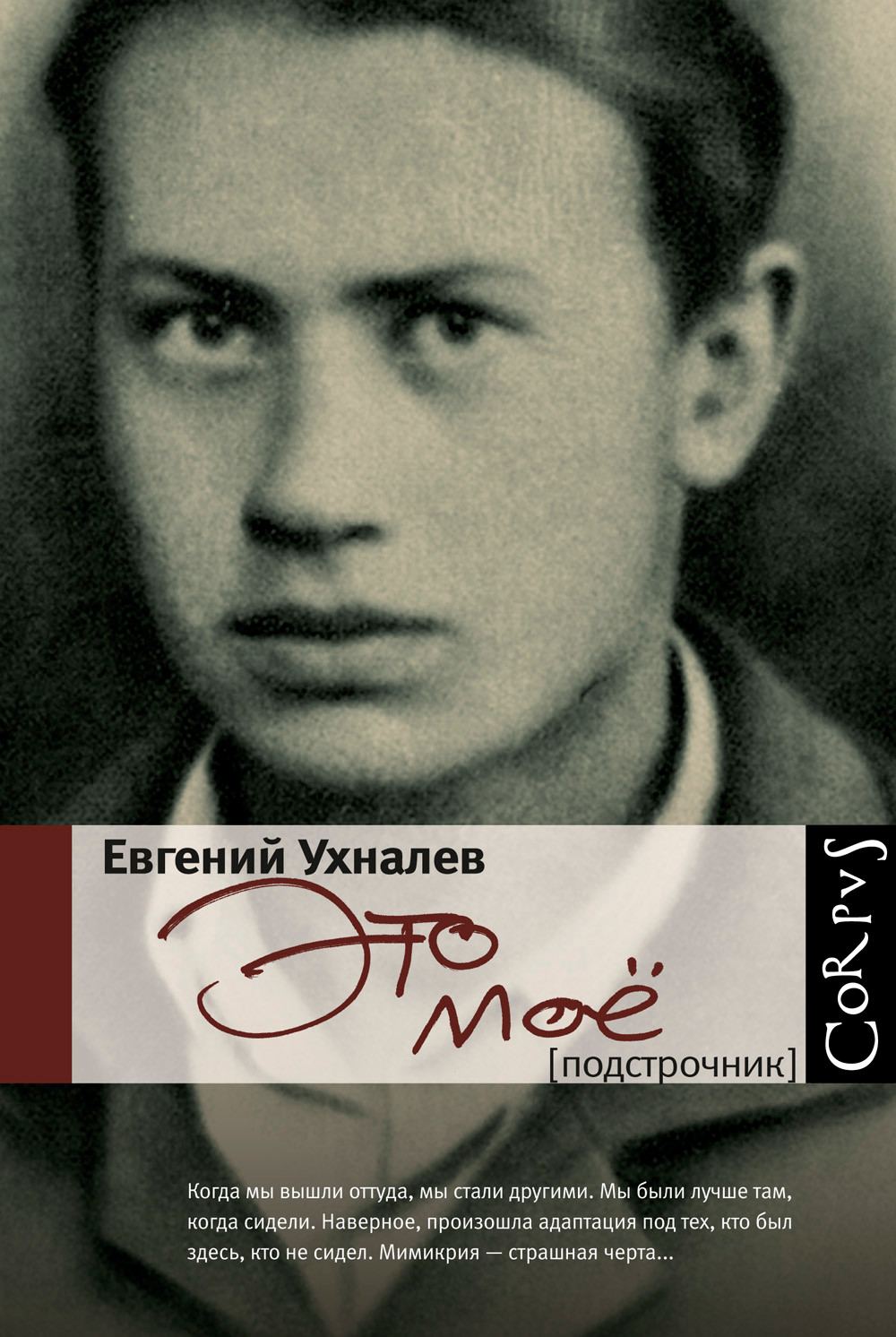

«Вот и выпала третьего ноября 1948 года эта дорога семнадцатилетнему ленинградскому мальчику Жене Ухналеву, — сообщает автор предисловия. — В тот вечер он возвращался домой к маме и бабушке на трамвае с Выборгской стороны от родственницы. Но Аннушка уже пролила масло, уже был написан, отправлен (куда следует) и прочитан (кем надо) донос». Понятно, кем и куда было написано и отправлено будущее «дело» парнишки, которому и оружие приклеили, и создание целой банды детей-шпионов, и службу на разведку то ли Японии, то ли Новой Зеландии. Но кто же, черт побери, эта вечная русская Аннушка, как штык, выпиравшаяся в полтретьего утра за керосином в историю чей-то жизни и судьбы? Молчит Русь, не дает ответа. В самом повествовании художника Ухналеве это и не важно, поскольку на этапах большого пути, куда он загремел по пресловутой 58-й статье, «счастливо» избежав расстрела, сигнал об антисоветской пропаганде мог исходить из любого угла коммунальной квартиры, от любого соседа, в одночасье решившего улучшить свои жилищные условия, накатав донос куда следует.

Название книги мемуаров Ухналева «Это моё» сходно с аналогичной книгой жизни профессора Григория Шевелева «Я, мне, моё», одолженное у песни и мемуаров Джорджа Харрисона «I, Me, Mine» (харьковский профессор доживал на Западе, от которого нас защищал железный занавес, вот и думал, наивный, что битлов у нас не знают). Как бы там ни было, но откуда это желание завладеть чужой реальностью, превратив ее в сказку, миф, быль и действительность личного помола? Или же наоборот — стать как все, мол, всё вокруг колхозное, всё вокруг мое?

В свое время Варлам Шаламов писал о том, что в лагере люди ожесточаются, он еще никого не исправил. На обложку книги «Это моё» вынесены уточняющие данную позицию слова автора о мимикрии — неизбежной в условиях вечной мерзлоты советского режима. «Когда мы вышли оттуда, мы стали другими, — пишет Ухналёв. — Мы были лучше там, когда сидели. Наверное, произошла адаптация под тех, кто был здесь, кто не сидел. Мимикрия — страшная черта…» Кстати, репрессированный дед-художник автора этих строк тоже считал, что интеллигенту ни в армии, ни в тюрьме особо делать нечего. Так, взглянуть разок для острастки, и назад, к Брейгелю. И все это знали, и даже детей учили, как в детстве автора книги: «Мы сели на казенный деревянный диванчик, а офицерик уселся за свой стол и начал спрашивать: «А ты знаешь, что такое тюрьма?» Юрка ему отвечает: «Дом с решетками». А офицерик говорит: «Глупые! Тюрьма — это конец жизни».

Кстати, в тюрьме, которая никакой не конец жизни, а просто один из ее подвидов (ведь «всюду жизнь», если помните), к деду в камеру на пересылке специально подсаживали блатных, чтоб политических учили Родину любить. А те за шелковую сорочку на худых плечах молодого художника, чьи портреты были известны по всей стране, передрались. Жизнь ведь продолжалась, как бы не предостерегал вышеупомянутый офицерик. «Не бейте, ребята, я сам отдам», — попросил юный дед, которому еще на урановых рудниках предстояло десять лет повкалывать, и здоровье надо было беречь. То же самое Ухналев. Это пламенные революционеры жили по принципу «я люблю тебя, жизнь», а обычный человек любил избирательно — то жизнь, то смерть. Жизнь даже меньше, потому как чего ее любить, такую. «Когда Троцкого спросили, как бы он хотел прожить свою жизнь, если бы мог начать ее сначала, он ответил — точно так же, каждую секунду он бы хотел прожить так, как прожил,– размышляет автор книги в эпилоге. — А мне сейчас кажется, что за все восемьдесят лет моей жизни нет ни одного мгновения, которое я бы хотел прожить так, как прожил». Представляете, ни одного! Народный художник России, бывший главный архитектор Государственного Эрмитажа, член Геральдического совета при Президенте РФ — и ни одного. И это притом, что люди в лагере с ним сидели все сплошь творческие: музыканты, художники, скульпторы. «Еще был хороший человек по фамилии Румбешт — шахматист, который на воле принимал участие в сеансах одновременной игры, выигрывал».

Хватает, однако, рассуждений в книге и об «одноразовых», «нулевых» людях, которые встречались ему по жизни — с того самого момента, когда «Женя вышел из трамвая», у него спросили имя, фамилию, «потом щелкнули пальцами куда-то в сторону Кузнечного, и сразу подъехала «эмка», до философского финала — и о прочих подробностях жизни подростка в лагере. Уже знавшего, между прочим, что «когда немцы, гестапо, пытали пленных, им нужна была правда, истина, а наши, когда пытали и били, преследовали совершенно другую цель — чтобы человек подписал». И сохранившего внутреннее благородство, граничащее, правда, с другой ценной лагерной привычкой– безразличием к упомянутым «нулевым» людям. «Удивительно, но я не держу зла на человека, который написал донос, — сообщает автор. — Просто слишком ничтожно все, что было связано с той системой. И он слишком ничтожен, чтобы держать его в памяти. Тот человек, который кинул мне в камеру курево, — вот о нем хочется помнить, пускай о нем останется память».

Далее у автора все как у всех, и название глав в книге словно взяты из всенародной летописи советского террора: «Арест», «Следствие», «Суд», «По этапу». Далее не менее узнаваемо: «Шахта Капитальная», «Смерть Сталина», «Освобождение»: «У меня ничего не было, только странное ощущение — я могу идти куда угодно, прямо по глобусу». И лишь позже «прямые» пути-дорожки у зеков из разных сословий расходятся. В частности, у художника Ухналева жизнь обросла радостными главами «Реабилитация» и «Возвращение в Эрмитаж», объявились родные, друзья-знакомые, одноклассники — «Илюшка Глазунов — в то время у него была английская военная форма, он в ней ходил, на голове какая-то офицерская пилотка. Причем это не было пижонством, просто не было другой одежды. А форму, думаю, по

Разница, конечно, порой небольшая между