Демотиватор

1. Ревень

Когда Фольгин проснулся, по телевизору повторяли «Программу Максимум». Диктор выкрикивал громкие заголовки великолепным голосом, щурясь на Фольгина с экрана и вызывая у него невероятное раздражение. Впрочем, утренние повторы этой славной программы — лучший из возможных будильников, не верите — пожалуйста, проверьте.

Не выключив, однако, телевизор, Фольгин поднялся и прошел до кухни, где, глянув сперва на выглядящий неким артефактом отрывной календарь, а затем в окно, испытал величайшее изумление: на календаре было восемнадцатое мая, а за окном шел снег.

Фольгин вернулся в комнату, надел носки, и, брезгливо созерцая диктора, продолжавшего выкрикивать невероятные новости, подумал: врать легко и приятно.

Ревень рос у самого забора, слева от дома, между сильно наклонившихся и глубже, чем наполовину, закопанных коричневых кадок. Их и делали коричневыми, чтобы краска затем сливалась с намоченной дождями ржавчиной. Ржой. Ржа.

Ревень никогда не ели, по крайней мере, Фольгин этого никогда не видел. Огромные листы его отрывали и надевали на голову в дни, когда палящее солнце жгло особенно беспощадно, завязав для устойчивости ревень веревочкой, сделанной из разрезанной на тонкие полоски футболки.

По поверьям, ношение ревеня или лопуха на голове предохраняет от солнечного удара. К ревеню пробирались

Нахлынули, как с ним бывает, воспоминания о дачной жизни. Отогнав мысли про ревень, Фольгин выключил телевизор, прошелся до своего стола, где у него лежало два ежедневника (он называл их органайзерами): прошлый (что-то вроде дневника) и будущий (туда он вносил списки дел). В будущем органайзере значилось: «День рождения. Адрес см. телефон».

Это означало, что ему сегодня по работе предстояло ехать на день рождения. Нет, он не был аниматором, он, хм, а ведь я даже не рассказал о Фольгине толком.

Фольгин был двадцативосьмилетний длинноволосый блондин с лицом блестящим и чуть ли не лоснящимся, жирная кожа делала выражение его лица каким-то наполовину довольным, наполовину даже озорным. Короче, я не мастер описаний наружностей, ведь я в

Итак, для краткости, про лицо Фольгина скажу, что оно походило на лицо такого известного и прекрасного человека, как Андрей Уральский, только с длинными волосами. Фольгин часто думал по-английски, любил пиво и группу Doors, и сегодня он должен был по работе ехать на день рождения, а работал он демотиватором. В его обязанности входило посещать мероприятия, большей частью увеселительные, и портить людям настроение. Работа была достаточно высокооплачиваемой (хотя Фольгин почему-то жил скромно), и даже, пожалуй, стратегически важной, потому что нельзя допустить, чтобы граждане слишком уж забывались. И трезвая реальность в лоснящемся лице Фольгина невозмутимо врывалась в разгар застолья, и чаще всего его появление приводило к битью дорогих сервизов, слезам, соплям, синякам, заляпанным скатертям и прочим непременным атрибутам праздника. И вот сегодня был день рождения. Рутинное дельце, подумал Фольгин, задумчиво листая другой, «прошлый» органайзер.

Когда закончу работать, надо будет съездить на дачу.

30.07.2008

Демотиватор отодвинул органайзер и побарабанил пальцем по столу. С тех пор дачи не стало, вернее, там было как: дача наполовину принадлежала его семье, а наполовину — родне, но семья Фольгина была вынуждена свою половину продать этой родне, и крайне дешево: никто уж не мог работать, родители стали старыми и больными, а сам Фольгин работать особенно не умел, вот он и не вмешался, и дачу продали. Продали, и продали. Как в той книжке. Чаще всего Фольгин видел дачу во сне. Или дачу видел, или школу, или кошмары. Последнее, видимо, было связано с работой, где он, собственно, кошмары и фабриковал. Бббббрррр, как сказал бы его начальник Жменькин. Бббррр, потому что холодно. Отстраняясь, вспоминая что-либо, из реальности переносишься в мысли, а потом, когда вернешься, чувствуешь холод: реальность тебя не греет. Отсюда и Бббрр. А на улице, видимо, холодно, даже снег идет, а батареи, разумеется, благоразумно отключили еще позавчера.

Побарабанив пальцами по столу еще немного, Фольгин снова скосил одним глазом в органайзер:

Видел собаку с большими ушами.

31.07.2008

Нет, не то. А на даче — как можно забыть! — он был сам себе демотиватор. Вспомнилось, как маленький Сашка из дома напротив в него камнем попал. Ну он же маленький, ему все прощается. Да и

Хотя так было не всегда: для первой своей любви наоборот, он оказался незрелым, я имею в виду, психологически; по

Благословляя девиц, Фольгин не заметил, как собрался и отправился в офис, узнать подробности о сегодняшнем дне рождения у вышеупомянутого начальника Жменькина.

Жменькин был человек небольшого роста и киногеничной судьбы: в девяностых он торговал ножами, после дефолта преподавал ДПИ в школе (учил детишек лепить из глины лошадок, свинок и крокодильчиков), потом написал одну из первых «методик» сдачи ЕГЭ на сто восемьдесят баллов, потом оказался в числе первых демотиваторов, пройдя путь (опять штамп, будь он неладен) от помощника до начальника отдела. У Жменькина было семь синих рубах, два синих глаза и двенадцать синих ручек в одном синем стаканчике. Синие глаза плохо сочетались с острым носом и смугловатой кожей, поэтому среди коллег ходил слух, будто Жменькин носит линзы из любви к синему цвету. Другой особенностью Жменькина, о которой вы также успели узнать, было частое звукоподражание. Редкие его реплики были лишены тяжеловесных «пу-пу-пууууу», нахохленных «ббррррр» или задумчивых «та-та-таааа». Когда Фольгин появился в кабинете, Жменькин, выпивший за десять минут до этого фе████пам, как раз тихонько протягивал «та-та-таааа», почитывая газетку «Терьер».

На парад — с орденами

Девятого мая в нашем славном городе состоялся торжественный парад, посвященный Дню Победы. По улицам города прошли студенты вузов, школьники школ и солдаты армии. В параде, по доброй традиции, вновь участвовала техника: по улицам города торжественно проехал раскрашенный в цвета хаки УАЗ-452, который, правда, в Великой Отечественной Войне не участвовал, но вызвал ликующие аплодисменты ветеранов. Рассказывает семидесятивосьмилетний ветеран Виктор Могульский: «Внучка у меня есть, Наташа. Про войну ей не рассказываю… мала еще… не поймет…».

«Та-та-таааа», — неопределенно повторил Жменькин, откладывая газетку.

Фольгин в это время спокойно стоял у двери — обычно Жменькин нервничал, когда кто-то первым с ним здоровался.

— Та-та-тааа, — повторил он еще разок. — Опошляют День Победы. Великий праздник, а они… ээээх.

Фольгин в это время переминался с ноги на ногу.

— Бу-бу-бу, — через некоторое время добавил Жменькин. — Ты что, сегодня куда?

Фольгин назвал адрес.

— Та-та-таа, — Жменькин достал синюю ручку из синего стаканчика. — Па-па-пам. Скандал устроить будет легко: такая там родня. Виновник, скажем, торжества — восьмипудоооовый. Бууууйвол! Дочка Леночка, коза-егоза. Отец — престарелый глухой тетеря. Легкий вечерок предстоит.

— Специальных предуведомлений не будет? — спросил Фольгин.

— Нет, нет, — покачал головой Жменькин. — Можешь идти готовиться, ты демотиватор опытный, я тебя знаю.

Фольгин попрощался и вышел. Слово «демотиватор» он недолюбливал, мысленно заменяя его словом killjoy.

Оставшись в одиночестве, Жменькин посидел еще минутку в заторможенном созерцании ручки, затем вынул из ящика стола ароматизатор в форме Don’t disturb pad с игривой надписью «Sex — это наша работа», встал и прикрепил его к ручке на внешней стороне двери, после чего заперся изнутри и вернулся за стол. Проделано это было из чуть ли не самоуничижительной страсти к самоиронии.

«Бууууууу, — подумал Жменькин. — Девку-то ту взяли, самогоном облили и подожгли… в новостях передавали. Ааааа все же пы-пы-пы… например, взять, себя бензином облить прямо здесь, и пождечься, ради каламбура: сгорел на работе. Только ради каламбура. Да нет, не стоит каламбур таких мммм…. мучений».

Жменькин зевнул, положил подбородок на стол и придвинул к себе девятомайского «Терьера».

Знамя над городом

По доброй традиции, активисты молодежного движения

Знамя, огромное и красное, поднялось над городом, как скатерть над столом, и стремительно всех накрыло. И он, Жменькин, выбежавший на улицу, оказался знаменем накрыт и в знамя укутан. И лежал на брусчатке, укутанный в знамя, как младенец, и смотрел безучастно на ускользавших из поля зрения людей. Мимо ползло какое-то светлое насекомое с крылышками, продолговатое, похожее на рисинку; Жменькин его не опознал. Клубника из пластмассовых ведер просыпалась и запрыгала по брусчатке мячиками, пам, пам, все мимо Жменькина: Жменькин только рот разинул. Ссохшаяся, мумиеобразная бабка наклонилась эту клубнику подбирать, беспрестанно перекрещиваясь, перекрещивая Жменькина и клубнику. Подняла, подула на ягоды фууу фууу. И мы под знаменем лежим, утертые, прикрыты им. Рядом со Жменькиным приятель какой-то

2. Рука человеческая

У молодого учителя русского языка и литературы Романа Мизинцева болел зуб. Вообще, у него много чего болело, но в последнее время больше всего мучил зуб. Это уже не пульпит, это уже хуже, это пародонтит, сказали ему в стоматологии. Сказали, и посверлили там

Короче, врачи посверлили и сказали при еде класть в дупло вату, а после еды вату вынимать и рот полоскать содой. А потом идти за временной пломбой. И все было хорошо до пломбы. Мизинцеву переставили уже четыре временные пломбы, и всякий раз их приходилось убирать

Зайдя до урока (у Мизинцева был второй урок, первого у него в субботу не было) к зубному и расставшись с пломбой, а затем накачавшись обезболивающим, Роман медленно прошел в свой класс, уселся за стол и развернул классный журнал. Десятый «а». Дурак на идиоте. Эти девочки, им по пятнадцать лет, а уже готовые бабочки — кто подешевле, кто подороже — но более никто. Эти мальчики, им тоже по пятнадцать лет, и их путь тернистее. Сперва по пьяни изобьют кого-то, это за хулиганство сойдет. Или витрину разобьют. Или из супермаркета водки стащат ради острых ощущений. С мелочи начнут. Потом — взламывать машины ради покататься, в

Не всех, конечно. Есть Максимка Беляшев, у него родители самые зажиточные, он поступит в столичный институт, станет вип-менеджером/юристом/экономистом. Есть Антон Шадрин, у него семья интеллигентная, он будет сгорбленный инженер. Зачем их учить? Чему их учить?

После урока Мизинцев решил заглянуть к своему приятелю, молодому (всего на пару лет старше Мизинцева) психологу Голобородьке. Психолог этот был большой оригинал: по школе, когда не было жарко, он разгуливал в белом халате (правда, махровом) поверх рубашки (воротник торчал; чтобы ты, читатель, не домысливал ничего лишнего, поясню, что брюки психолог тоже не забывал надевать) и медицинской шапочке с этой круглой штукой блестящей, какие обычно у лора, черт знает, как она называется — по его мнению, таким образом он улучшал атмосферу в этой несколько унылой МОУ СОШ. Директриса эти чудачества не то чтобы поощряла, скорее, она не обращала внимания на выходки психолога, поскольку хотела выдать за Голобородьку свою косую дочку. Голобородьке дочка почему-то очень уж нравилась, и в основном о ней он и разговаривал с Мизинцевым. Так было и на этот раз. В кабинете психолога музыкальный центр тихонько сопел “You spin me right round”, а со стены как-то сварливо поглядывал распечатанный на принтере портрет Эриха Фромма.

— You spin me right round, baby, right round, — подпевал Голобородько. — Знаешь, кстати, вот какое словечко spin, тебе должно быть интересно. Спин — он там еще в этой… квантовой механике, то есть, где свойства атомов изучаются, то есть, спин… это как бы момент импульса, как бы от вращения, и само слово spin… like a record, baby… мда, а вот, Алиночка, кстати, эх, я женюсь, я не удержусь!

Мизинцев после урока был как-то очень раздражен, поэтому он позволил себе неполиткорректное замечание:

— Никогда не понимал, что ты в ней нашел? Она же косая.

— Как раз это страшно меня влечет, — сделал неопределенный жест Голобородько. — Никогда не знаешь, куда она смотрит. Я не могу на нее подолгу смотреть. На части разрываюсь от… я женюсь, я не удержусь!

— Такую тещу приобретаешь, — буркнул Мизинцев.

— Тьфу на тебя, — обиделся Голобородько. — Я изнемогаю от лавины чувств, понимаешь ли, к Алиночке, а ты опять про тещу. Сам-то тоже… отец Леночки твоей… горилла, а не тесть будет.

С чувством выполненного долга Голобородько выключил музыкальный центр. Помолчали. Мизинцев в замешательстве почесал в затылке, попрощался и удалился.

Еще два урока прошли совершенно механистично, в памяти Мизинцева прокручивался только первый из сегодняшних, у десятого класса. Вроде бы все как всегда, тема обычная, Обломов, Настенька Гордеева, отличница, прямо перед ним сидит с

Нет, все же удобнее четко дифференцировать: этот плохой, этот хороший, вот условятся они все (люди), да и решат — вот этот гражданин плох, и что бы потом он ни сделал, на него будут глядеть сквозь эту призму, в особенности, если будет этот гражданин делать нечто, что может быть расценено как хорошее — тогда просто-напросто будут искать в этих действиях подвох. И непременно найдут!

Леночкиного батю, к примеру, условились считать плохим человеком. А был ли он плохим? Мне ли судить об этом? Сегодня именно у него был день рождения, но уже с утра обстановка в квартире была напряженной, и демотиватору Фольгину предстоял легкий вечер: с утра кто-то тронул слоников на телевизоре, вы знаете, такие слоники, один меньше другого, стоят, кто-то задел слоников этих, и Леночкин батя прочитал всем домочадцам (своему глухому отцу и дочке Леночке) мораль, после чего уселся за стол жевать эти, как их, вылетит же слово, ааа, ва… нет, не вареники, ну, в общем, кусочки, куски хлеба кладутся на сковородку и поджариваются на масле, жирно, жир журчит, яйца иногда еще разбивают и туда же бросают, что-то типа омлета, не знаю, вот этим Леночкин батя завтракал прямо со сковороды. Испортили настроение в собственный день рождения, и прямо с утра.

Считал ли Леночкин батя себя плохим человеком? Определенно, нет. Но не считал и хорошим, он квалифицировал себя как человека делового. Он занимается делом, а не баклушами трясет. Так и сказал дочери с утра. Пока они слонят его двигают, он делом занимается. Дело это важное. Вот какое: Леночкин батя занимался составлением «практического словаря». В кризис две тыщи восьмого он принес в семью печальную новость, что его сократили, и с тех пор он занимался этим своим словарем. Особенность этого словаря была в такой изощренно-прикладной направленности, там были не все слова, а только необходимые в практической деятельности человека, да и толкования были самые утилитарные. И Леночкин батя все этот словарь составлял, а подрабатывал он теперь охранником в супермаркете — при весе около ста тридцати кило он одним видом своим внушал трепет безобразникам. Не, если его (и вещи его) не трогать, он тихо, мирно сопит, но передвижение слоников с телевизора или еще какая подобная мелочь вызывала всегда припадок раздражения, неизменно приправляемый нравоучениями; так, ругаясь сегодня на Леночку за слоников (глухому отцу тоже досталось, ибо не поправил слонят, скотина), он сказал, что вещи передвигать без спросу, пусть и случайно, это непорядок, потому что если какая вещь лежит на

Эта склонность, кстати, была в нем чуть ли не с детства, тогда они жили в другой квартире, и с ними жил старший брат Никита, который на все подобные нотации отвечал: «Я опровергаю это так», разбегался и ударял кулаком по стене, на что получал ответ, что нет, это нанесение самоповреждений имело причину, и причиной этой была именно попытка опровергнуть наличие причин.

Короче, спорить с Леночкиным батей было бесполезно, и корни такого поведения лежат где-то глубоко и далеко. А сегодня он в испорченном настроении доел кусочки и возобновил работу над словарем. Работа не шла, еще бы, момент вдохновения упущен, мерзко, хотя вообще — если себя читать не мерзко, значит, ты плохо пишешь. Чтение — и особенно собственных опусов — не должно доставлять удовольствия, оно должно причинять боль. Во Франции могут сколько угодно квохтать об удовольствии от текста, все равно они неправы: боль от текста (не раздражение от плохо написанного, а именно боль) — вот что должно приносить чтение.

Рука человеческая имеет пять пальцев: большой, указательный, средний, безымянный и мизинец. Каждый палец имеет фаланги (куски пальцев) и по одному ногтю. Большой палец отстранен от остальных и предназначен для одобрения действий сообщества. Указательный палец предназначен для указания на предметы, явления и иные объекты действительности. Взаимодействие пальцев руки и запальчечного пространства образует функционирование ладони, позволяющее осуществлять управление компьютерными и иными механизмами, а также процессы захвата и метания камней, ядер и иных снарядов. Рука прикрепляется к туловищу при помощи плеча. Рука, не прикрепленная к туловищу, не может осуществлять управление механизмами, захват и метание камней и иных снарядов. Функции руки дублируются второй рукой, однако траектории полета камней и иных снарядов при операциях, осуществляемых разными руками, могут отличаться. Человек, не имеющий рук, не может метать камни и иные снаряды.

Я сам себе отвратителен. Смотрел сейчас на себя в зеркало, и даже не было какой-то мысли, а только общее разочарование. Никем не стал, ничего не сделал, а уж

Зачем? А разве имеющееся может когда-либо кого-либо устроить? Кто ты? Молодой учитель русского и литературы Роман Мизинцев. Нравится ли тебе работа? Нужен ли ответ? А зачем пытаешься ухаживать за Леночкой? Я люблю ее. Да ладно? Да, и я даже на

Наконец, Фольгин вернулся домой. По пути с работы аж дрожал от холода. Домой зашел, только разулся, побежал тронуть батарею — не дали отопления. Тогда демотиватор достал с балкона древний оранжевый обогреватель, включил и сел неподалеку на пол, открыв «прошлый» органайзер.

Безнадежно глупо.

01.08.2008

К чему это было написано? Теперь вряд ли вспомнишь.

Цель работы демотиватора — указать людям их место.

02.08.2008

А это Фольгин вспомнил: это он записал за Жменькиным. Тогда — не сейчас! Тогда все было по-другому. Каким был тогда Жменькин? Он носил другую прическу, даже забавно. Такая как бы челка залеплялась назад, прилизывалась этим hair… гелем для волос, вроде. И в темных очках, часто в темных очках. Тогда еще не начальник отдела. Состоял в переписке с западными коллегами, и это он, Фольгин, ему помогал переводить, делать его мысль более английской. Жменькин язык плохо знал, мог себе позволить написать “Welcome in Russia” или “How do you think”. Но чем дальше, тем меньше они общались. Жменькин отдалялся, нет, он и тогда, бывало, жаловался на приступы тревоги, которые снимал таблетками, транквилизаторы эти, но тогда он был, пожалуй, более интересным. А потом от Фольгина отдалился, не разговаривали, в переписке с западными коллегами перестал состоять. Не, ему, Фольгину, на это как бы плевать. Сейчас почти не общаются, да и ладно. В две тыщи восьмом общались, и славное было время. Фольгин тогда начинал.

Нет уж, сильно в поясницу греет, пора вставать, обогреватель — turn off, на балкон потом уберем, мало ли, вряд ли сразу потеплеет. И органайзер в папку.

Ж. похвалил мою работу. Надо составить какую-то схему, типажи людей, до 16 типажей. Поможет в работе.

03.08.2008

3. Белая дыра

Школьный учитель — это мелко, решил Мизинцев. Поэтому где-то в мечтах Роман лелеял надежду перейти в

1. Модернистские традиции в эпопее «Осторожно, модерн-2»: антагонизм милиционера Эдика и прапорщика Задова.

2. Классическая рекламная поэзия на примере стихотворения Децла «Пепси, пейджер, MTV».

3. Современная военная драма сквозь призму становления личности прапорщика Шматко.

4. Переосмысление фольклора в дискурсе капитал-шоу «Поле чудес».

5. Использование пародии в качестве деконструктивного инструмента в творчестве ОСП-студии.

6. Классический постсоветский политический афоризм: искусство вырывания из контекста (В.С. Черномырдин, В.В. Жириновский).

7. Недосказанность и подтекст: от Хемингуэя до Винокура.

8. Пионер российского стэнд-апа Ян Арлазоров: эволюция импровизации.

9. Учитель жизни в современной России: В. Познер, М. Веллер, В. Соловьев.

10. Инфернализация повседневного в творчестве группы «Ласковый май».

11. Кризис постмодернизма в КВН и театре Евгения Петросяна «Кривое зеркало».

12. Транскрипция и трансляция в песнях Филиппа Киркорова как мультикультурный полилог.

Кто бы ходил на эти лекции? Пришел бы хоть кто-то? Я вас так ждал! Я подготовил слайды! Тьфу. Должны же быть пределы у самоиронии. Так ты совсем себя пожрешь.

Самые лучшие продукты — на рынке. Цибулечки, морквашечка, кабачочки, все натуральное, свежее. А тут чего? Помело какое-то, мели своим поганым помелом. Подонки. Уходя, проверил, сколько монет в жабином рту было зажато. Рруки чешутся-то все переставлять. Квас в банках, а вот раньше в бочонках разливали, пускай брешут, что в них черви заводятся, мне голову не заморочить червями.

Потому что модель Уробороса символична, но неверна, пожирают себя не с хвоста, а с головы, рыба гниет с головы, нельзя прийти без подарка, вот кого надо было спросить, Голобородьку. Алло, можешь говорить? Что подарить… Listen to me now, it’s time to settle down, да знаю, знаю, это не Леночке, а погоди, ей, наверное, тоже что-то надо купить?

А я карточку эту дисконтную, два процента, скотчем зафиксировал, отказались принимать. Я человек деловой, и у меня принципы. Бросил продукты на ленте, куплю в другом супермаркете, там и этих сухариков возьму со вкусом холодца.

— Вот смотри, — у Голобородьки познания огромные. — Всем известно такое понятие «черная дыра»: оттуда невозможно выбраться.

— Ну.

— Нуу! И вот, сам факт существования черных дыр допускает существование белых дыр.

— Никогда не слышал.

— Их еще не нашли, это гипотетический объект. Согласно теориям, в белую дыру невозможно попасть.

Вот оно! Вот они — рай и ад. Черная дыра — это ад, т. к. оттуда не выберешься, а белая дыра — это рай, т. к. туда не попадешь. Это же перенесем, ээкстраполируем. Я в черной дыре, а хочу в белую. Я не могу выбраться отсюда, ergo Тюмень — черная дыра. Это логично. Я все подчиняю логике, логика это торжество воли. Я тебе все докажу с ее помощью. Смотри: рыжий пес пробежал, и сейчас я докажу тебе, что пес — не человек. Я и так это вижу. Мало ли, что ты видишь, это ничего не значит. Слушай. Известно, что собаки ∉ люди. Рыжий пес ∈ собаки, ergo рыжий пес ∉ люди. ЧТД. Если рыжий пес — пес, он не человек, поскольку собаки — не люди. А зачем мне глаза тогда? Чтобы ты ими моргала, Леночка, чтобы ты ими моргала.

Рефлексия не того уровня, какого нужно. Пользуясь общеизвестным примером для построения аналогии, необходимо дойти до следующего: что думает враг о том, как думаю я о том, что думает враг о том, как думаю я. Это нужно помедленнее. Еще разок, теперь понятно. До этого нужно дойти.

Фольгин уселся за стол и стал кушать рожки. Последняя-то его, кстати, в статусе написала, что ходила пасту есть, она, наверное, догадывается, что Фольгин ее страницу иногда просматривает, как хоть она живет, а похоже, счастливо. Странный выбор, странный behavior, решил демотиватор. Получить в морду от заведомо куда более сильного качка — на это мы чуть ли не нарываемся, а сами вмазать куда более слабому чуду в перьях не можем, нам брезгливо. Ниче, нормальные рожки, есть можно. Тут Фольгин отложил ложку, сбегал в комнату за прошлым органайзером, и, вернувшись, стал его листать.

Все люди больные, а у меня скудный словарный запас.

04.08.2008

Сначала мы идем на корм идее, затем идем на корм червям. Πεπσι πηιδζερ εμτιβι. Кто придет на твои лекции? Никто. Πεπσι πηιδζερ. Холодно, а шел, вспотел. Ночью судороги будут: когда много ходишь, ноги потом сводит, мажешь мазью, а на мазь потом аллергия. Замечательно живется.

Леночкин батя вернулся домой, бросил у порога пакет с покупками и замер. А ведь действительно! Его будто булавкой укололи. Действительно. Ему ведь ничего не подарили! Подонки! Леночкин батя недовольно кинул жабе сдачу, сел за стол, и, чтобы подавить позывы ярости, принялся разглядывать чек.

**********************************************************************************************************************************************************

ЗАО РИТЭЙЛ МАРКЕТ ДИСТРИБЬЮШОН

**********************************************************************************************************************************************************

КАССА:002 06 3Прянова Галина Пе ЧЕК:01/000000000145

ЧЕК НА ПРОДАЖУ

Прянова Галина Петровна 05/2013 13:09

ЧЕК:5.2015.143 ПРД

КАССЕТЫ ЖИЛЕТ СЛАЛОМ ПЛЮС (5ШТ)

1 ШТ*1.000×93.96

МИН.ВОДА НАРЗАН ПРИРОДНОГАЗ. 1Л ПЭТ 1ШТ*1.000×46.17

СУХАРИКИ СО ВКУСОМ ХОЛОДЦА И ХРЕНА 45 ГР 1ШТ*1.000×24.14

СУХАРИКИ СО ВКУСОМ ХОЛОДЦА И ХРЕНА 45 ГР 1ШТ*1.000×24.14

ВОДА ГАЗ.ПЕПСИ 2Л ПЭТ 1 ШТ*1.000×50.10

СУХАРИКИ СО ВКУСОМ ХОЛОДЦА И ХРЕНА 45 ГР 1ШТ*1.000×24.14

ЭКЛЕРЫ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ 1 УП 1ШТ*1.000×78.90

СУХАРИКИ СО ВКУСОМ ХОЛОДЦА И ХРЕНА 45 ГР 1ШТ*1.000×24.14

СУХАРИКИ СО ВКУСОМ ХОЛОДЦА И ХРЕНА 45 ГР 1ШТ*1.000×24.14

ВЕРМИШЕЛЬ Б/П АЛЕКСАНДРА И СОФЬЯ 1ШТ*1.000×6.96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕЗ СКИДКИ 396.79 СКИДКА 0.09

СУММА К ОПЛАТЕ 396.70

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Только 19, 20, 21 мая для Вас

ВИНО ДЮК ДЭ СЭЗАРР БОРДО АОС КРАСНОЕ СУХОЕ 0,75Л 189.00р.

МАКАРОН.ИЗД. МАЛЬТАЛЬЯТТИ КЛЕБКИ ШИР 500Г 65.90р.

И сколько денег тратится, и как бесполезно, как все пропадает даром!

Пока Леночкин батя сокрушался, Мизинцев, наконец, определился с подарком: как известно, лучший подарок — это книга, нет, а что может подарить молодой учитель малознакомому мужику, отцу прекрасной девушки, одеколон, что ли? Или нож? А так ладно, книга, книга. А что подарить самой Леночке? И ведь без Голобородькиной подсказки бы и не додумался, что и Леночке надо

Короткий путь был: с одной стороны канава, с другой — крапива и забор дяди Миши, который свою собаку бьет. Ширина такая, что не разминуться, надо полубоком идти, либо левой ногой по грязи хлюпать. Или в обход; крюк с километр выйдет, дачные улицы нелогичные, поэтому хочешь срезать — зачерпни грязи, ужаль лицо крапивой, посмотри на забитого дядимишиного пса. А сын у дяди Миши наркоман, шприцы в огороде валялись. Он вроде потом умер. Мы с соседской девочкой им перед калиткой ведро из помойки разлили. Смешно было. Мы не боялись никого. Она в Москву уехала.

— Но мне и сейчас сам черт не брат!

С этими словами Фольгин сбросил пивную бутылку с балкона и удалился в комнату.

Быстро перенапрягаюсь, устаю, у меня все теряется, очень болит голова, работал, думал, работы больше, чем на самом деле. Главное — хорошо работать. Работаю. Живее. Парадоксально. Ни в коем случае не я. Глазами реалиста. Пятое августа, шестое августа, и так до девятнадцатого. Надо поменять прошлый органайзер, этот слишком старый. «Это уже не я», — подумал Фольгин, забрасывая органайзер на балкон. Шлеп, на балконе шлепнулся. Пускай валяется, улетит — не жалко, это уже не я, это какой-то молодой дурачок. Пять лет спустя можно себя образца того времени назвать дурачком. А себя теперешнего образца назову дурачком через пять лет? Зачем мне еще пять лет, я могу и сейчас.

Демотиватор плюхнулся на диван, хотел было включить телевизор, но не стал. Скрестив руки за головой, начал вспоминать то время. Да, он хотел составлять классификацию типажей. Конкретного человека не существует, это идет какой-то типаж, скажем, толстый nerd в шортах, или еще типаж — молоденькая хозяйка тойтерьера, они друг на друга похожи, как их тойтерьеры.

Верное истолкование есть, и притом одно, и мы знаем, какое, но принять не можем. Возможно, мне еще рано. Вернемся к этому через три года. Запомнишь? Ровно через три года зададим его снова. А смысл? Ответ будет тот же. Ах, зачем утомляться сейчас, давай, определяйся, что подаришь Леночке. Мой внутренний голос — это мой бес. Зачем называть себя «ты»? Ты подаришь Леночке. Что я подарю Леночке, говори нормально, что подарю Леночке я. Правильно. Как нормальные люди говорят. А почем ты знаешь, как они говорят? Стоп, красный! Довольно!

(В

Леночкин батя сел обедать эклерами с сухариками со вкусом холодца; он позвякивал ногтем по полупустому стакану Нарзана и старался похрустывать в одном ритме с позвякиваньем. От этой мысли веет пошлостью: мы, дескать, уже умерли. Очевидно же, это не так. Да-а-а. А как? Ну вот, жив еще, сижу и эклеры кушаю. Барское слово «кушаю», я ем. Эклеры сижу ем. Кто в день рождения не думает о смерти? Я полагаю, тот, кому что-нибудь подарили. Жлобство, жлобство. Не в подарках счастье. Пошел и сам себе купил эклеров в подарок. Не стоило

4. Я структура

Многие думают, что они собачники, пока не заведут кота. Котааа, кота-кота-котааа! Кот — это такая прелесть, твой четвероногий друг, вот он тебя встречает, кланяется так, лапы передние выставив вперед и наклонившись, и еще подмигивает, а когда кошка подмигивает, это значит, она тебя любит, хоть кто-то меня любит, и еще здоровается: мяу! Мяу! Ах ты мой друг, дружок ты мой.

— Как в школе?

— Все так же, мама.

— Собираешься на день рождения сегодня?

— Попозже, я отдохну еще часика два.

— Подарок-то купил? Оо, книга. Алексееей Рееемизов. О чем там?

— Я не читал.

Как дела, четвероногий братец мой, что поделывал, пока меня не было? Взяли его, иначе он бы умер, его, как говорится, «подобрали», его хотели утопить, его мокрого мать принесла домой. Он перепуган был, котя счастливый, счастливый, знаешь, я, кажется, придумал, что подарить Леночке — цветы. Конечно, и так просто. Раньше не дарил ей цветов. Розы, конечно, розы. Какие? Красные — слишком нагло, а что символизируют белые? Лед витрин голубых. Пускай будут белые, три штуки.

Хруст неожиданно прервал телефонный звонок. Ошиблись, наверное, но трубку надо снять. Домашний телефон, в

— Алло.

— С днем рожденья тебя! Не ждал? Счастья тебе! Здоровья! А, а? Не ждал?

— Никита?! — изумился Леночкин батя.

— Да, — радовалась трубка. — Брат твой звонит, тебе всего хорошего желает. Самого, так сказать, наилучшего!

— Надо же, — продолжал изумляться Леночкин батя. — И двенадцать лет ты не звонил мне, а теперь вдруг позвонил.

— Ну да, — весело трещал Никита. — Двенадцать лет не звонил, а сегодня вдруг: бац! И безо всякой причины позвонил.

— Нет, — рассердился Леночкин батя. — Не безо всякой! Это в тебе совесть проснулась, что забыл о родном брате, по той причине и позвонил.

— Да тьфу на тебя, ни черта не изменился, ничему тебя жизнь не учит.

И Никита трубку повесил. Нет, очевидно, что причина была, и что в совести дело, а признаться стыдно. Хм, хм, а ведь он не звонил двенадцать лет, ну, и я не звонил двенадцать лет. А почему я должен звонить? В конце концов, кто семью бросил, я или он?

На полу в туалете крошки от кошачьего наполнителя. Ошметки, опилки, труха. Вы любите розы? Я? Да

Я выбросил свое прошлое. Вон оно — на балконе лежит. Лежит? Лежииит. Вышвырнул свое прошлое на балкон, как лыжи вышвыривают, или даже одну лыжу вышвыривают. В начальной школе были такие темно-синие лыжи с желтыми надписями «Быстрица». А на даче, вспомнилось, было еще вот какое развлечение: прыжки через канаву, там, значит, у соседа перед забором росло немного картошки, а дальше канава шла, это уже другой сосед, не дядя Миша, а Павел Иваныч, и над канавой были положены на бок бочки с выбитым дном, и как бы таким полукругом канаву накрывавшие, но не всю канаву «сплошняком», а через неравное расстояние между бочками шла канава, и надо было от начала до конца пропрыгать эти бочки, не угодив в грязь. И уже первая бочка была трудной, там боярышник наш рос, а он весь такими иголками усеян, он ближе к сентябрю дозревает до proper condition, а незрелый невкусен, хотя крыжовник, напротив, незрелый-то и вкусен, или яблоки, а боярышник — мы называли его «боярка», не боярышник — был с иголками, и можно было уколоться, я все боялся, как бы глаз не выколоть ни мне, ни соседским детям, там еще так получилось, что почти все мы были ровесники, кроме Сашки, который камнями кидался, и его брата, и мы так прыгали, а последняя бочка была установлена повыше, да и выглядывала только немного, на нее было очень сложно запрыгнуть, можно было легко ударить ногу ниже колена, очень больно, да и в грязь упасть. Так вот время и проходило.

Ты теперь учитель, а сам школьных учителей терпеть не мог. Ну, и меня дети не любят, это же видно. А зачем такую специальность выбрал? Я шел за знаниями, чтобы стать писателем. Писаааателем? Ах, замолчи, не издевайся, внутренний бес, черт бы тебя побрал, чтоб тебя волки сожрали. Не кипятись. Так-таки всех учителей ненавидел? Почему ненавидел, просто не уважал. Моя учительница русского путала Краснодар с Красноярском, да и еще много всяких нелепиц. Только один предмет мне нравился, мне нравились уроки английского. А математику преподавала внучка Чингисхана, с непередаваемой радостью восклицавшая: «А-а! Двойка тебе!».

Брат — подлец, а хотя бы позвонил, услышал его голос, веселый и жи… жизнеутверждающий? Возможно. Жи… живой, живой голос брата моего. Подлец, а позвонил, а Рита? Рита меня тоже бросила, и все, и не звонит. Все-то бросают меня, брат, Рита… что я сказал, что сократили, это просто был предлог, я не слепой же, видел, да виду не подавал, что ты год шашни крутила с этим мужичком своим. Он меня будет обеспечивать — сказала. А меня сократили, я сказал. А пока работал нормально, еще держалась, еще какие-то номинальные приличия соблюдались. А теперь унизился до охранника, жирен, неуклюж и нелюбим, мой словарик, маленькая мечта, а все же… посвящу его тебе, Рита, знай доброту мою. И брату Никите, я еще до того, как по редакциям рассылать, с ним встречусь, и мы вместе его прочтем… специя с сухарика в глаза попала… а… а… деньги — две трети Леночке отдам, единственной моей кровинке, чтобы приданое у ней было… к нам обещался прийти сегодня этот ее ухажер, учитель… а… аа… любит, так пускай… парень он честный… наверно… что-то растрогался… день рожденья

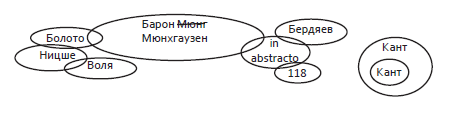

Слышал, как говорят «Мюнгхаузен», а на

Черт-те что… черт знает что.

Бессмысленно.

Нелепо.

In the beginning there was none.

Лучше раньше, чем позже. Опоздать нельзя, неприемлемо — решил Мизинцев, взял денег на цветы, сунул книжку Ремизова в маленький пакетик (так казалось подарочнее) и пошел. Цветы в киоске по дороге наверняка встретятся, да-да, даже у нас на остановке такой киоск есть. А на остановке возле школы салон связи, там раньше стояла картонная Вера, но ее убрали. С тех пор не вернули. Верните, верните картонную Веру. Вот Веру-то ты и любишь. А не Леночку. Да ладно, кто не заглядывался на певицу, актрису, дикторшу экономических новостей? Они не настоящие, ты не можешь представить, как она потом после своих новостей домой на такси едет, она должна замирать до следующего эфира, она — статуя, говорящая о курсе доллара. А Леночка? Леночка — не статуя. Но она тоже прекрасная. Смог бы ты описать ее внешность? Сейчас — нет. Увижу ее, посмотрю вживую на нее, тогда скажу. А какая прическа у нее? Цвет волос? Блондинка? Нет, русая. Зачем ты спрашиваешь, будто ты ее не видел, какой ты бываешь неумный. Почему неумный? Просто ограниченный.

Как и все мы.

Еще из дачного: шли в магазин, который находился на соседней остановке, запачкал руки по дороге, подобрав красивый камушек, и все, теперь грязными руками нельзя мороженое есть, останешься без мороженого. И я предложил: вымою руки в луже, да почему нет? Шел по дороге, нервно колючки репейника срывал. По пути обычно срывал несколько ягод черноплодки, росла там недалеко от поворота, и вишня росла, а у нас не прижились. Ain’t it a crying shame? За столько всего стыдно, вот и прошлое выкинул. Ну-ну, нечего, на работу скоро.

Много чего можно вспомнить, это от пива, неужели? После работы раньше пили «Козла» с отделmates, это пиво или пивной напиток? Незачем вспоминать, само как-то лезет. В первом классе отдали на фортепиано, а дома фортепиано не было. Учительница удивилась: как это дома инструмента нет, а отдаете мальчика заниматься? В классе пианино «Лира» стояло, на троечку занимался, it’s such a shame. Ворох бесполезных воспоминаний, a bunch of useless memories. Она говорит: «Раз у вас дома нет инструмента, нарисуйте клавиатуру на ватмане, пусть занимается». Нет, ну нормальный человек может такое предложить? Пальцами по столу, на который нарисованная клавиатура положена, долбить. А музыку носом распевать. Ту-ту-ту-ту, ту-ту, ту-ту.

Советским несет от такого звонка, как будто птички чирикают, вы знаете такие звонки. Десять тысяч чертей! Гугол чертей! Ты, идиот, забыл про sms. Здравствуйте!

— Здравствуйте, — угрюмо Леночкин батя буркнул.

— С днем рождения вас! Долгих лет, как говорится. Это вам.

Леночкин батя сперва схватил пакетик, а только потом внутренне просиял. Посиял пару секунд с пакетом, не заглядывая в него, а потом снова приуныл: первый-то подарок ему дарят, и от кого — от ухажера дочкиного, учителя-сопляка, только из института, рубашку, небось, до сих пор мамка гладит. И почему подарил, вон он с цветами, это Леночке, он пришел ради нее. Но хоть подарил что-то, к чему так поспешно, может, он и неплохой человек.

— Проходи, проходи, разувайся. Рома, да?

— Да, да, — Мизинцев конфузливо зашел и стал разуваться, озираясь.

Леночкин батя ушел на кухню, шурша пакетом. Книга! Ах да, он, кажется, учитель литературы. Все равно, если бы рабочий с завода принес в подарок гайку.

«Даже спасибо не сказал», — подумал Роман, сиротливо стоя в прихожей и поглядывая на свои носки.

«Алексей Реееемизов, — прочитал виновник торжества, почесывая в затылке. — Не слышал про такого. Открою-ка».

«Бесы летели, бесы текли, бесы скакали, бесы подкатывали все и всякие — и воздушные мутчики первонебесные, и, как псы, лаялы из подводного адского рва…»

«Какие-то бесы… а в содержании что… “Свет немерцающий»… «Свет незаходимый”… церковное, что ли. Реемизов. Церковная фамилия, как это правильно… семинаристская. Ну… дареному коню… а не намекает ли на что?».

Леночкин батя вышел в прихожую с книгой и пакетом, висевшим на одном пальце. Мизинцев поднял голову и робко на него поглядел.

— Эээ. Это церковное что-то, да?

«А ты не читал! Дурак! Идиот! Купил бы Булгакова!», — пронеслось в голове у Мизинцева.

— Это… это Серебряный век, я бы сказал, — вспомнил слова из аннотации Мизинцев.

— Да? — Леночкин батя опустил глаза в то же место книги и негромко прочел. — Бесы летели, бесы текли, бесы скакали… мм… я, честно говоря, не верю… в это… но спасибо, все равно спасибо.

Роман побледнел. Вот, про бесов что-то опять. Рука сама потянулась, не заглядывал, и вот оно как вышло. А тот уж и открыл случайно на таком моменте. Кто, если не бес, это подстроил?

— Много где про бесов, про чертей пишут, — снова стал глядеть на носки Мизинцев. — Они везде, в

Тут из комнаты вышел, шаркая тапками, сутулый, тощий, гладко выбритый старик.

— Чего? — уставился старик на Леночкиного батю.

— Да вот молодой человек к Леночке пришел, — кивнул Леночкин батя. — Говорит, черти везде.

— А? — подвинулся к Леночкину бате старик. — Черти? Черти все в правительстве сидят.

— Да ты проходи, проходи за стол, — растерянно пробормотал Леночкин батя, сам шагая на кухню вперед Мизинцева. — Руки вымой сперва только.

Старик, сильно сутулясь, повернулся к Мизинцеву своим сине-бритым лицом и очень недобро на него поглядел.

— Губернатор комаров не травит в этот раз, спасу летом не будет, — ворчливо брякнул он.

— Грустно, — совершенно безразлично ответил Мизинцев.

— Что? — спросил старик, после чего отвернулся и пошаркал мыть руки. Мизинцев почему-то сразу же поплелся за ним, вследствие чего в ванной возникла очередь.

— А Лена дома? — Мизинцев вспомнил, что до сих пор не подарил цветы, а теперь в ванной их и положить негде.

— А? — спросил старик, теребя хозяйственное мыло.

— Проходи, проходи, — крикнул из кухни Леночкин батя. — Накрыто уж все, тебя ждали.

«Неловко как-то», — подумал Мизинцев о том, что он — единственный гость, но настоящая неловкость возникла затем, ведь он встал так, что деду никак нельзя было выйти из ванной, поэтому Мизинцев сначала сам «сдал назад», чтобы выпустить деда, а потом снова вернулся в ванную, чтобы вымыть руки самому и вставить в дупло зуба ватку. Дед прошаркал на кухню, что-то сказал Леночкиному бате, на что тот поднялся и с возгласом «Что он там неделю размывает?» прошел до ванной.

— А у вас только хозяйственное мыло, да? — спросил Мизинцев.

«Это я уж слишком нагло», — подумал Роман уже после того, как спросил.

5. Многократное созерцание

Та-та-та ра-ра та-та, та-та-та-ра-ра та-та, who can you call? Нет, меня не call, меня всегда summon. Summon, summon — чернокнижие какое-то, хм, ладно. Раз уж меня summonнули, надо действовать, пора работать. Плита выключена, телевизор выключен, here I come! Хм, хм, он жирный… куплю ему в аптеке сейчас по пути кофе для похудания, что это я — на день рождения — и без подарка? Ха-ха, настроение улучшилось, ха-ха. Аптек много по пути, а памятники у нас реже, вот, к примеру, только у нас могли поставить памятник сантехнику, вылезающему из канализации. Никогда не поверю, что это из уважения к его labor, труду. Нет! Такой памятник поставили, чтоб голова этого сантехника была ниже прохожих, чтоб всякий, проходя мимо, мог его пинать прямо по роже, это в духе, вполне в духе, ха-ха-ха, иду и смеюсь, и хорошо, и славно.

— Леночка, ну что ты ничего не кушаешь?

Ну точно индюк. Да подожди. Теперь рассмотри Леночку-то. Описать сможешь? Русые волосы, волнистые, глаза карие, нос втягивает воздух, будто волнуясь — что бы еще описать? Губы не накрашены, милого природного цвета, как будто легонько улыбаются. Шея… подбородок немножко прямоугольный, в ушах сережки. Как одета, рассказать? Не надо, а опиши руки. Да зачем, будто ты сам не видишь? Не в том дело: ты опиши словами, видишь, как у тебя куце, трудно получается, а хочешь в писатели, даже любимую свою описать не можешь, чтоб и читатель ее полюбил, ей восхитился. Даже на меня описание впечатления не производит.

— Леночка, ну, съешь ты курочки!

Посмотри, с тобой рядом села. Ну, это глупости — не с дедом же сидеть и не с толстяком. А цветы куда-то убрала. Наедине останемся, ты про цветы спроси.

— Ничего не ест опять! А ты, Рома, что пепси не пьешь?

Пригласили на пепсопитие, мда. Кстати, кстати, кстааати. Пепси-то только тебе поставили, посмотри. Аж ладони вспотели от обиды. Пепси только у тебя. Леночка пепси не пьет, у ней сок, батя водочку наяривает, а дед и вовсе без стакана, сидит за столом, дремлет. А тебе пепси поставили, как дитю, как будто у тебя день рождения, и тебе четырнадцать исполнилось. Пепси выпей, побалуй уж себя пепси-то. Уж и

В старости, когда мне будет восемьдесят три года, склероз пожрет почти всю мою память, и от меня останутся только воспоминания о детстве на даче. Например, что сотовые тогда были недопустимой роскошью, а у соседки Ларисы был сотовый, и все знали, что у нее сотовый есть, но она никому не даст позвонить, и потому не просили. Зато был стационарный телефон на соседней улице, такая крохотная железная коробка, и в ней телефон дисковый, а рядом дед Семен жил, у него был странный высокий дом, страшный черный пес Султан, который прямо на бегу мочился, и сорокалетняя дочка Ленка, тетка-даун, а все потому, что ее мать пила во время беременности, и Ленка родилась отсталой, выучив за всю жизнь всего два слова: одно «мама», второе — матерное, ну это что-то грубое началось, грубое воспоминание. Ленка эта была безобразна. Грязна, само собой. Лицо маленькое, сплющенное как будто. Но стрижечка на удивление аккуратная. Потому боялся один звонить, да и кому звонить, матери в город, и вот за что я раскаиваюсь до сих пор: во время одного звонка мать мне говорит, что из школы звонили и предлагали проскочить четвертый класс, тогда экспериментально еще вводили четвертые классы, а мне за хорошие оценки предложили перейти сразу в пятый, и я отказался, чтобы от одноклассников не отрываться. Какая глупость! Какое терзание. My conscience bites.

— Гм, гм, а ты, значит, учитель?

— М-да-а, — неуверенно промямлил Мизинцев.

— Я бы хотел тебя кое о чем попросить, — доверительно положил руку себе на колено именинник. — Я пишу… составляю один труд, и, когда я закончу, мог бы ты проверить на ошибки… ну там, запятую где забыл…

— Труд? Какой труд? — нахмурил брови Мизинцев.

Завидуешь!

— Минуту, минуту, — Леночкин батя поднялся

Давай, спроси Лену, о чем хотел!

А я… уже забыл, о чем хотел ее спросить.

— Сейчас, сейчас, — Леночкин батя вернулся с листочком, исписанным от руки. — Это будет практический словарь. Послушай. Рука человеческая…

Ага, вот и аптека, drug store. В очереди не очень, но все еще молодая мамаша с сынком, мамаше лет тридцать есть где-то, а сынку года четыре.

— Нам, пожалуйста… так, а что тут есть… Егоор! Будешь черничный батончик?

— Да!

— А подождите, а это с чем у вас тут? Персиковый? Нет, не персиковый, дайте вон тот, персик-маракуйя. Будешь персик-маракуйя, Егор?

— Да!

— И дайте еще бутылочку детской воды.

— Что-то еще?

— Нет, все. Так, стойте, что это вы дали?

— Обычная вода, минералка.

— Я, кажется, просила у вас детскую воду.

Здесь терпение Фольгина лопнуло (вот уж

И все из одного крана.

Функционирование запальчечного пространства.

Есть в этом что-то. Думаешь? Не знаю. Не хочу признавать, что кто-то лучше меня. Да, это он забавно ухватил, это, если угодно, остроумно, но разве можно хвалить современника, да еще и соотечественника? Зарубежного автора — еще ладно, он может жить за океаном, далеко и будто на другой планете, за ним можно признать большой талант, но соотечественник, который с тобой за одним столом сидит — это… я… от зависти вскипеть готов.

И иных снарядов.

Леночкин батя закончил читать про руку человеческую, заботливо отложил листочек и взглянул на Мизинцева, ожидая увидеть на его лице реакцию. Мизинцев избежал зрительного контакта, посмотрев себе в стакан пепси, после чего пару раз моргнул, сморщил лоб и смущенно выдавил:

— В общем… и целом… это… вы… хорошо ухватили.

— Да, он действительно хорош, он действительно практический, — почему-то повернулся к Леночке батя. — Реальный!

— Но… мне кажется, не поймите меня неверно, — сбивчиво и медленно, подбирая слова, продолжал Мизинцев. — Я хочу сказать, что искусство, новое искусство, я имею в виду, должно… нет, не поймите… искусство не должно никому, но в искусстве должен быть… опять это «должен»…

Тут Леночкин батя повернулся к Мизинцеву, но смотрел на него как-то неприветливо и брезгливо.

— В содержании искусства должен… нет… одним словом, это точная и остроумная, но не утверждающая вещь.

Повисла — какой гнусный штамп — неловкая пауза. Теперь уже Леночкин батя опустил глаза и пару раз моргнул. Дед проснулся, посмотрел вокруг и пошаркал к раковине.

— Вы хотите сказать, — неожиданно обратился к Мизинцеву на «вы» Леночкин батя. — Что мой словарь остроумно-смешной?

Дед открыл кран, и вода стала громко ударяться о металлическую раковину. Старик шумно прополоскал горло, закрыл кран и удалился. Леночкин батя исподлобья глядел на Мизинцева, напоминая сейчас быка.

— Остроумный, но я не нахожу его смешным, извините, — тихо ответил Мизинцев. — Но другие, впрочем, найдут.

Леночкин батя медленно встал

— Вот уж не думал, что пишу словарь людям для смеха. Я-то думал: составлю словарь, помогу людям практически, ре-аль-но! — тут он нелепо потряс в воздухе ручищей. — А они над этим смеются.

Леночкин батя плюхнулся на стул, посидел в оцепенении несколько секунд, затем снова встал и собрался покидать кухню. Мизинцеву отчего-то стало стыдно, и он решил как-то исправить положение, объяснив, что имел в виду не совсем то, и, с возгласом «Но постойте», Роман резко поднялся

— Что случилось? — не то прошептала, не то прошипела Леночка.

— Ногу свело правую, — напряженно выговорил Мизинцев.

— Ну чего там? — обратился батя к Леночке.

— Ногу свело у него, — передала она.

Леночкин батя постоял несколько секунд, держа руки в боки, затем махнул одной из них и удалился. Леночка встала

Вот еще один drug store. Нет, это становится просто смешно: другая мамаша с другим ребенком. В соседнем окошке старуха. Чего? Про гомеопатию что-то ей втирают, а та уши развесила. Не, здесь тоже явно надолго, за мамашкой встану. Сок яблочный купила дитю, питье-то на всех напало. Давай, давай быстрее. Мне, пожалуйста, кофе для похудания. И зачем я улыбнулся как дурачок? Банка довольно большая, не промахнусь. Спасибо. Приду, кину банку — дружище, help yourself! Сам себе не поможешь — никто не поможет. Без помощи ты беспомощный, вспомнил, как был еще только помощником демотиватора. Дорогу узнавал, из личных дел делал brief reviews, да чуть ли не за кофе бегал, и ничего, не унизился, сам теперь демотиватор, а когда Жменькин уйдет, я на его место встану. Ведь наверху везде глаза, да и этого нельзя не заметить — там видят, что он уже не тот, что раньше, что он на работе запрется да дрыхнет, таблетки свои выпьет — и хоть устрой ему барабанную дробь, не проснется, а если проснется, то не работник уже будет, а как забулдыга с похмелья. И что там с его крышей происходит (и главное — почему?), что ее так часто латать приходится? Явно ж это не от хорошей жизни, может быть, он с ума сходит, вот прямо сейчас — тогда он закончит в Винзилях, а я — на его место. Или он может покончить с собой, если духу хватит.

А я — на его место.

— Ну вот, ну вот, сядь на кровать, посиди, можешь прилечь…

— Мне лучше походить. Я бы… мазь у меня дома, надо носить с собой, прости, Лена, мне так стыдно за сегодняшнее.

— Ну, ничего, ничего. Ты еще не торопишься уходить?

— Нет, пока точно нет, — ответил Мизинцев, болезненно озираясь.

Из соседней комнаты раздались громкие выстрелы и грубые выкрики, потом динамичная музыка и визг шин.

— «Ментов» дед включил, — стыдливо прокомментировала Леночка.

— А-а.

— Я очень не люблю фильмы и сериалы про преступников, — призналась Леночка. — Даже Шерлока. У всех этих маньяков нет мотивации, это нереалистично.

«В

Тут он обрадовался, что судорога прошла, но затем почувствовал невыносимое бессилие и повалился на кровать.

— Да… ты думаешь? — машинально спросил Роман.

— Конечно. Они не могли не убивать. Кто убивает просто так?

— Не знаю, но… так же неинтересно.

«Не хотите ли шоколадку, месье Мерсо?».

— Я видела статистику, что они там… у них это с фазами Луны связаны убийства.

— Ну раз нужна какая-то причина, пусть это будет хотя бы Луна, — улыбнулся Мизинцев.

— Тебе все так, а их семьям это горе.

— Я не понимаю, почему ты так любишь тему маньяков.

— Меня пугает то, сколько больных людей вокруг нас. Тот же Брейвик, он абсолютно больной.

— Нет, — повернулся к Леночке на бок Мизинцев. — Он не больной, он даже и не маньяк.

— А кто?

— Он… он… просто…

— Ну?

— Хороший парень…

Леночка всплеснула руками (да что ты будешь делать, опять штамп!).

— Опять твои шуточки, какой-то дешевый цинизм, какая-то маска, какая-то «моя хата с краю» бесконечная.

— Я не… да я только…

— Человек

— Да почему

Помолчали.

— А где цветы? — спросил Роман еще через некоторое время.

— У меня аллергия, — безразлично ответила Леночка. — В комнату отца поставили.

6. Arch-vile spawns

(yawns) Что такое напало, да (yawns) же. Некрасиво выйдет, если приду и зевать буду. С другой стороны, это сошло бы, like у них слишком сонно, но я уже кофе купил и выбрал агрессивную тактику. Зайду в тэцэ, куплю энергетик. Да что такое, как везет мне на мамаш этих сегодня. Двери эти на фотоэлементах открылись, ребеночек радуется, в бейсболочке беленькой не по погоде, в ладошки похлопал, а мамаша стоит, и мне не пройти никак. (yawns) через другой вход зайду, но обещаю: попадись у меня на пути еще одна мамаша, и я на ней сорву зло за всех предыдущих. Какой dumbass придумал этот материнский капитал, что они кинулись теперь этих уродцев рожать, нарожали, чтоб они у меня на дороге стояли, эта мораль — устаревшая мораль, мы развились до того, что было до того, я за классицистическую мораль, в которой ребенок человеком не считался, поскольку в человека еще не развился, и потому ребенок и не ценился. Это давно отмершая мораль реализма, который как consciousness type сам давно умер, oh damn, какие очереди, из восьми касс полторы работает, да я же опоздаю, ладно, придется довольствоваться кофе из автомата.

— Ну хочешь… ну прости… ну хочешь, поговорим о другом.

— # Иногда мне кажется, что мы говорим с тобой на разных языках!

— Слушай, я не знал, что у тебя аллергия на цветы, я хотел тебе приятное сделать.

— # Ты снова меняешь тему, постоянно перепрыгиваешь с одного на другое…

— Если бы я знал, что у тебя аллергия… а то просто я ведь не так много знаю о тебе, если бы мы чаще говорили о тебе, а не о маньяках…

— ## Ты никогда не хочешь говорить о том, что волнует меня!

— Мы начинаем говорить, и сразу начинаем спорить, но хорошо, давай говорить о том, о чем хочешь ты, давай не будем спорить больше.

— Как ты думаешь, снимут ли когда-нибудь фильм, где у преступника будет реалистичная мотивация?

— Мотивация, мотивация… снова об этом. Ты знаешь, я отвечу честно, и мы снова поспорим. Потом ты скажешь, что я говорю только о том, о чем сам хочу.

— # Нет, скажи свое мнение. Я никогда не смогла бы убить, и мне интересно, откуда мотивация у преступников.

— Так ведь и я никого не убивал, — зевнул Мизинцев. — А мотивация — да выдумки все это.

— ### Как ты сказал?

— Ну да. Кто-то не верит в бога, кто-то еще и не верит в гороскопы, а я, ко всему этому вдобавок, не верю и в мотивацию.

— ## Странный ты все же.

— Эту тему всегда ты начинаешь, я лишь честно отвечаю. Кто виноват, что у нас разные мнения?

— ### Нет, это что, ты так надо мной смеешься?

— Че, живой он там у тебя?

В дверях нарисовался Леночкин батя, переодевшийся в

— Все в порядке, — сел на кровати Мизинцев. — Просто судорога была.

— А

— Все нормально, — ответила Леночка. — Немного поспорили, и все.

Леночкин батя насторожился:

— Насчет чего это?

— Пустяки, — Леночка явно была стеснена. — Рома сказал, что в причины не верит.

Леночкин батя как-то изумился, потом медленно положил ложку в кастрюлю.

— То есть… как это?

— Ну, я не верю, что у всякого поступка была причина, — неловко объяснил Мизинцев.

— Как это? Какой поступок без причины?

— Ну… практически любой.

— Я грубо отвечу, но по делу. Сынок! Заморочили тебе башку в твоем университете. Раз что-то происходит, то на то была причина.

«Прям как Никита», — подумал он.

«Как они похожи: отец и дочь», — лишний раз убедился Мизинцев.

— Вот смотри, — показал кастрюлю Леночкин батя. — Я захотел поесть, взял гречку и поел.

— С едой это понятно. Но… если я захочу на Юпитер, я не смогу взять и полететь туда, — с азартом ответил Роман. — А если я сейчас сорву эту штору и накроюсь ей, то это не оттого, что мне стало холодно, а безо всякой причины.

— Если ты сорвешь штору, то ты у меня получишь, — серьезно парировал Леночкин батя. — Только люди, которые шторами накрываются, в реальной жизни сидят в психушках.

Леночкин батя скушал немного гречки, а затем добавил:

— А нормальные люди накрываются одеялами.

После чего ретировался, негромко позвякивая ложкой по боку кастрюли.

— Тебе обязательно было при отце эти свои шуточки… невесть что теперь о тебе подумает.

— Я просто честно отвечал, — Мизинцев обиделся и

— Меня иногда пугает твой внутренний мир, — после тридцатисекундного молчания произнесла Леночка, поглядывая на тихонько тикавшие часы.

«Внутренний мир? — повторил про себя Мизинцев. — Но… у меня его нет».

Ну что, тебя можно поздравить? Ты уже окончательно испортил с ней отношения? Замолчи, мне и так неприятно за весь этот дурацкий день. Даа, сегодня, конечно, ты себя превзошел. Обновил свой рекорд. Замолчи. Чтоб тебя черти побрали! Чтоб тебя волки сожрали! Повторяешься. Я просто правда хочу, чтоб тебя сожрали волки. Это инфантильно ты уже. И ноги инфантильно поджал, как будто тебя старшая сестра обидела, отцу наябедничала, что ты все конфеты слопал. Эй! Повернись и извинись. Не будешь? Давай тогда уйдем, не попрощавшись, и больше уж о ней не вспомним.

— Лена, ты на меня сердишься? — слабо проблеял Мизинцев.

Леночка молча встала и подошла к окну.

«Не ответила. Самое время уйти», — подумал Мизинцев, но не сдвинулся с места.

Нет, они меня точно с ума сведут. Четвертая! Чет-вер-та-я! Я уже почти пришел, уже почти completed my mission, и тут — прямо у двери нужного подъезда, нате вам, пожалуйста: еще одна мамаша. Открыла дверь подъезда, ребеночек опять в дверях встал, и не идет. А она, сволочь, рукой дверь держит, заблокировав мне вход. И ведь не скажет ему, чтоб заходил, а в подъезд другой двери нету. Ладно… ладно. Не буду срывать зло на ней, меня в квартире целый буйвол дожидается, уж

— Лена! Не сердись на меня.

Надо же, птички зачирикали, кого это принесло?

Мизинцев сел на кровати, хотел подойти к Леночке, но так и остался сидеть. Леночкин батя пошел открывать.

— Это еще кто?

Тоже не ждет никого. Странно. Надо было тебе лежать, ушел бы пять минут назад, и не переживал теперь.

— Лови, жирдяй, кофеек, help yourself! — весело, но в то же время как-то злобно донеслось из прихожей.

Леночка обернулась, Мизинцев поспешно поднялся с кровати.

— Ну-у, ну… ну что, ну чего ты такой унылый, в

Разумеется, это был Фольгин, который теперь шуровал на кухне, отыскивая что-нибудь, чем можно поужинать повкуснее.

— Don’t ya love her madly, oh, don’t ya love her madly? — раздавалось с кухни.

Виновник торжества прошел за Фольгиным на кухню и стал наблюдать за тем, как демотиватор роется в холодильнике.

— Надо тебе это изображать, — наконец, сказал он. — Без тебя все уже испортили.

И сел за стол.

— А что стряслось? — Фольгину как-то ничего в холодильнике не нравилось.

— Жена — бросила, — начал хлопать себя по колену Леночкин батя. — Уже пять лет прошло. Брат родной — бросил, двенадцать лет ни слуху, ни духу — сегодня позвонил, и что — поругались. Ну немного, но поругались, видать, еще на двенадцать лет… дочь родная не подарила ничего, даже толком с праздником не поздравила. Подарок единственный — от хахаля ее, в комнате сидят, шушукаются, книжку подарил, за столом какую-то ерунду нес, сейчас зашел, а он продолжает ерунду нести. Дурак!

Последнее слово было выговорено с явным отчаяньем. Фольгин сел напротив Леночкиного бати и с сочувствием произнес:

— Ну я вижу, ну сам понимаешь, работа, мне никто не доложил, что у тебя уже испорчен праздник. А кофе, хочешь, я заберу, другому жиртресту подарю.

— Наверное, это дядя Никита приехал, — объяснила Мизинцеву Леночка. — Надо выйти, поздороваться. Я еще маленькой была, когда он с нами жил.

— Ну… ну пухлик, ну чего ты жалуешься, хочешь, я разберусь с ним?

Фольгин молнией ворвался (тоже как-то штампованно звучит, не находите?) в Леночкину комнату, и чуть не врезался в Мизинцева, который стоял у порога и намеревался проскочить в прихожую.

— Что, шутник, весело тебе? — спросил Фольгин. — Having fun, yeah?

«Молодой у Леночки дядя», — решил Мизинцев.

— Если ты думаешь, что можешь прийти и просто испортить человеку его birthday party, то ты заблуждаешься, — безапелляционно заявил Фольгин. — На это есть я!

Фольгин прислонился к дверному косяку и проговорил как-то более расслабленно:

— Это ты мне ложный вызов должен компенсировать.

Значит, он не дядя. А кто, стриптизер? Не смешно. Тебе — да, а для меня это происходит со стороны, и мне смешно.

— Но я только… меня неправильно поняли, у меня случилась судорога, и я специально ничего…

Фольгин изменился в лице (нет, эти штампы никогда не перестанут меня преследовать!).

— Ты… это само собой у тебя вышло?

— Ну да.

— Надо же! — выпрямился и радостно шлепнул себя по лбу Фольгин. — Да у тебя талант, парень. Тебе надо к нам, в демотиваторы, не хочешь обсудить это? Пошли по домам, а по дороге на остановку обсудим.

Фольгин буквально вытолкал испуганного Мизинцева из квартиры (тот даже не попрощался, едва обуться да куртку напялить успел), и, когда они вышли на улицу, Фольгин одной рукой обнял Мизинцева за плечо, а другой стал размашисто жестикулировать:

— Где ты сейчас работаешь? Какой оклад, salary? Мы живем как люди, я предлагаю тебе — совершенно серьезно — работу. Моя визитка.

Тут он слазил в карман за визиткой, где был написан его мобильный, а также (полужирным шрифтом Comic Sans) набрано скромное

«Фольгин, демотиватор».

Вручив Мизинцеву визитку, Фольгин продолжил жестикулировать:

— Ты, брат, пойми — людям без нас никак. Ты без труда испортил праздник бурдюку, такой талант не должен чахнуть, где ты там чахнешь. Что-то подарил ему, да?

— Книгу, — Мизинцев подумал, что стал жертвой странной шутки.

— Ха-ха, — засмеялся демотиватор. — Wonderful! Beautiful! Нет, не так, с итальянским акцентом: бьютифуль! А

Фольгин убрал руку с плеча, поскольку они пришли на остановку, и дальше это было б уже неуместно.

— Ну? — спросил демотиватор. — Идешь к нам? Как тебя звать хоть?

— Роман, — ответил Мизинцев. — Я не могу сразу решить, мне нужно подумать.

— Понимаю, — кивнул Фольгин. — Ну, визитка у тебя есть, можешь звонить по будням в working time. Но я тебе еще одну вещь скажу. Жменькин, мой начальник отдела, он уже не тот, что раньше, он скоро уйдет, и я встану на его место, а ты — на мое, как мой protégé. Так что и в помощниках бы проходил недолго. Думай, решай.

Фольгин пожал Мизинцеву на прощанье руку и сел в автобус, а Мизинцев решил пойти домой пешком и поразмыслить над этим заманчивым предложением.

7. Мир как разбитое

Мы пригласили Вас в храм, и, поелику Вы здесь, соблюдайте наш церемониал. Вращайте барабан. Что в этом месте службы полагается сказать? Цветы для дам! Только потому, что иначе быть не может. Кто за Вас сегодня болеет? За меня болеет избранный Президент Венесуэлы Николас Мадуро, вон он в третьем ряду. Хорошо, я вижу. Продолжайте отправление обряда. Сектор «приз» на барабане. Я выбираю приз. Я не стану торговаться, я выбираю приз. Нет, не забывайте: Вы в храме, и мы должны с Вами сейчас торговаться. Хотите десять тысяч рублей? Я

Резко перед глазами возник темный кабинет. Опять проспал до темноты. Теперь уж домой лень ехать. А все одно — и дома, и на работе — везде неуютно, везде один, одине-е-е-е-ешенек. Ох, ох-ох, ох-ох. Мда. Приснится же глупость. Храм «Поле чудес», да еще я там святотатствую.

Как он сказал? Цветы для дам, только потому, что иначе быть не может… правильно, не может. Как

Жменькин протер глаза, неуверенной походкой прошел до выключателя, включил свет и вернулся за стол.

Даааа, а голова и прям трещит, будто по ней раза четыре долбанули хорошенько, до-о-о-облестно долбанули. Я становлюсь негоден. У дорогого Леонида Ильича была похожая судьба, да забыл название его таблеток, у него вроде не такие. Неважно. Ничто не важно. Что становлюсь негоден, это стал давно подозревать, когда сверху стали все запрашивать по электронной почте. Сперва с энтузиазмом, а потом опостылело, особенно соцсети, с реальными именами, фотографиями, анкетами. Зачем вам старик Жменькин, зачем вам фотографии старика Жменькина (хотя не такой уж и старик, даже совсем не старик еще). Это ведь не для меня, это то, что должно было наступить после меня, но я это застал, и это как потерпеть поражение, в новом виртуальном мире для меня место уготовлено где-то в углу, на задворках, там твое место. До того дошло, что всех к черту посылаю с их электронной почтой. Если вам что-то от меня надо — звоните на рабочий телефон. Приходите в мой кабинет, и мы с вами поговорим, если я не сплю. Не-е-е-ет, пошлите нам координаты. Пошлите личные дела, отчеты, все по этому треклятому интернету. В наше время Нед Лудд не родится, в наше время интернет ударяет не по работяге Неду Лудду, а по кабинетному хорьку Жменькину. Так и превратился в хорька не так давно, когда понял, как я

Жменькин встал

Что это были за книги? Это был сборник стихов «Едва уловимое» его коллеги из Саранска, забыл фамилию. Жизнь, словно мазь в тюбике, выливается, но не зальется назад, какие-то такие стихи были, да толстая такая книжка на удивление, обычно стишочки такие книжечки маленькие, можно в кармане десять штук уместить, ан нет, написал талмуд целый. Хоть под голову положить можно, хоть на

Аллокаламус… аллокамелус… пожалуй, самое подходящее определение для меня. Самый, насколько это возможно, интеллигентный эвфемизм. Э-э-э, не называть же себя прямо — ослом, так это и точнее, это не просто осел, у него одна голова ослиная — как у меня — а тело от верблюда, стало быть, с горбами. У меня не то чтобы именно горб, а, опять же — фи-и-игура-а-а-ально — я всю жизнь горбачусь. Х-х-х-х-ха-а-а-а. Мда. Да если бы это было из области априорного знания, что любая работа калечит, любая, даже любимая-разлюбимая, то не стал бы никогда палец о палец ударять. В итоге я это a posteriori вывел, когда стало поздно. Да ну нет же: я рассчитывал, став одним из первых, я увидел перспективы, горизонты, да, да-даа. Вся моя жизнь — ожидание чего-то хорошего, которое так ничем не увенчивается, понапрасну, в напраслину. Когда учился в первых классах, уже тогда ждал, ждал, ждал, ждал… уроки кончались, я шел к маме на работу, ключи не доверяла мне, я шел к ней на работу, она работала учительницей танцев. Учила детей танцам в таком длинном зале, где вдоль трех стен станки стояли, даже двери в раздевалки были за станками, и ученикам приходилось либо под станком пролезать, либо перепрыгивать его. И окна так же с другой стороны зала — за станками. Весной ученики прыгали прямо в окна (первый этаж) и бежали домой, а я дожидался маму, и мы шли на остановку с Любовью Павловной, музыкантшей. Мама была учительница, а Любовь Павловна ей играла на всем, там и пианино стояло, она — на пианино, а когда народный танец — она и на баяне могла. И там стояли зеркала, много разных зеркал, так что отражения были разные, они распадались, и нельзя было получить одного четкого, нормально в зеркало на себя поглядеть, как ты танцуешь. И эти танцы, уроки эти танцев и начинались поздно, так что я ждал, ждал, ждал, ждал… (Жменькин зевнул.) Прислонюсь к стенке, стою, смотрю, как они танцуют. Потом спина белая была. Я термины эти танцевальные до сих пор помню. Батман, потом жютэ, плие — плие — это приседания, сотэ — сотэ это прыжки. Позиции ног, шестая — это просто так, первая — пятками друг к другу, пятая — это носок одной к пятке другой, это, наверное, больно нетренированному танцору. Мама, она — мама (снова зевнул) часто раздражалась на учеников. Орала на них, да. Потом она орать уставала, и, пытаясь говорить с достоинством, цедила: «Спасибо, Любовь Павловна» — не потому, что Любовь Павловна ей до этого подарила бергамотового чаю, или, скажем, брошку, или просто пожелала хорошего настроения, нет, это значило, чтоб Любовь Павловна перестала играть, потому что тут такие танцоры бездарные пляшут, что им можно и не играть, что их можно и не учить батманам, пусть как хотят, так и пляшут. И сердитая уходила потом со мной с работы, сильно мою руку сжимала, и вот: шли-шли, держась за руки, а потом она бросала мою руку со злости, не на меня злилась, а я не понимал. Когда Любовь Павловна уезжала, мама говорила: «Скажи “до свиданья» Любовь Павловне”, а я говорил: зачем, если я завтра снова ее увижу? Они смеялись, а

Вот переживают: где мои семнадцать лет?

А я переживаю: где мои семь лет?

К чему вспомнил? Зачем вспомнил? Я расклеился, я барахло и… барахло и бедняга. Чушь какая, да, я теперь совсем не такой, как раньше, вся энергия ушла, как будто шину проткнули, и воздух выходил, выходил, а теперь совсем вышел. А Фольгин ждет, дождаться не может, когда я уйду, уже истосковался по моему месту, наверное.

Гиена.

Шакал наглый.

Хоть он и профессионал, но я же еще имею право его уволить, да? Права, права, неотразимые права. О-о-о-оух. Не уволю, повода нет, да и зачем другому карьеру поганить только потому, что своя испоганена. Да дело и не в карьере, выше и не продвинулся бы, это я потерял ко всему интерес, я лежу на полу на работе ночью, все привыкли к таким причудам, а первые разы-то неудобно было, и даже стыдно. Теперь мне не стыдно, что я устал.

Жменькин встал, застегнул ремень и прошел к окну, отодвинул жалюзи и взглянул на подсвечиваемый рекламный щит со слоганом «Дай волю чувствам».

— Нет, — вслух сказал Жменькин, задвинул жалюзи и сел на стол.

То-о-о-очно! Можно розыгрыш устроить, похулиганить немножко. В желтых страницах круглосуточную химчистку надо найти, позвонить и спросить: «Алло, это прачечная?». А они ответят: «Прачечная», а я трубку повешаю… «повешу», «повешу» правильно говорить. Хе-хе… ээээ, ага.

— Прачечная, слушаем вас.

— Алло, это прачечная?

Эх, не вышло. Кто ж знал, что они так ответят… кто ж знал, кто ж знал. Солому постелил. Даже в удовольствии посмеяться… какое-то неправильное удовольствие, не тот смех. Мда, мда. Удовольствия! В моем возрасте хорошее мочеиспускание — уже удовольствие. Чья это была мысль? Пошловато. Когда инвалид похваляется физической силой или успехами в постели, это тоже пошловато. Все пошловато, уже, пожалуй, не осталось именно пошлого, одно пошловатое.

Чья это была мысль?

Все пошловато, я устал, я так устал. Удовольствие, пошловато, устал, а как насчет удовольствия дружбы — завести собаку… собаа-а-а-а-аку… щенок овчарки стоит десять тысяч, который фирменный… ну… точнее, породистый. Завести черную овчарку, назову его Баргест, в депутатский парк будем ходить… в кулечек целлофановый за ним убирать… ерунда лезет в голову, гадости, мерзости. Устал, хочу спать, спал весь день и снова хочу спать. Баргест. В Америку поехать. Вот они лежат, билетики. Ну, ну? Нет, нет, кого я обманываю. Баргест! Спокойной ночи.

В эфире программа «Пространство», коротко о новостях. Государственная Дума в третьем чтении запретила постмодернизм. Сорокин уже арестован, Пелевин вызван в суд, однако на слушанье он не явился. Счетная палата лордов…

Мизинцев тем временем вернулся домой и уже лежал в кровати. В ногах у него дремал кот (такая деталь чтоб была, а то мало деталей было).

Да. По пути домой Роман поразмыслил над происшествиями сегодняшнего дня, и вот результаты этих размышлений:

Размышление первое. Мне сегодня предложили интересную, перспективную работу, которая могла бы изменить мою жизнь к лучшему, но, скорее всего, я останусь в школе и сознательно упущу этот шанс, так ничего в жизни и не изменив.

Вывод к первому размышлению: я кретин.

Размышление второе. Не пора ли расстаться с дурацкой мечтой о том, чтобы стать писателем? Для чего? Со всех сторон — глупо, и только. Сам никому не показываешь, рассылать по почте (электронной или обычной) в редакции не хочешь. Никому не звонишь, ни с кем почти и не общаешься. Правильно, ведь и оба из друзей моих (это считая Леночку за друга) вряд ли — оценят — неверное слово, вряд ли им придется по вкусу, ведь даже Голобородько — человек другой культуры, он рос в эру VHS, помнишь, ты зашел однажды в кабинет, а он в распахнутом своем халате пляшет, “Goodbye horses” напевает. Серьезно, твои потуги не нужны даже друзьям, никому. Ты думаешь, трендовые писатели не стоят твоего плевка, ты один придешь, чтобы их уничтожить, нет, не придешь, время пройдет, а ты так и останешься, хорошо, если с двумя друзьями, а то и вовсе один, никому не интересен, кому не враг, тому объект насмешек; аутсайдер в значении «неудачник, проигравший». Каждый в жизни что-то выиграл, это как та лотерея после выборов, и машины выигрывают, и квартиры, да хотя бы кружку или шахматы, а ты ушел домой с кухонной прихваткой.

Вывод ко второму размышлению: характер у меня плохой. Вот почему все так.

На этом почти все. Давайте только повторим: о чем этот рассказ? Впрочем, нет. Повторение вредно: хорошую пьесу два раза не играют. Давайте тогда прощаться.

Читательницы мне, конечно, скажут: «Такого в жизни произойти не могло», скажете, это еще за сон сойти могло бы, но и за сон какой-то дурацкий. Но все же, в свое оправдание, я тоже могу вас спросить: а как вы считаете, к чему снится избранный Президент Венесуэлы Николас Мадуро?