Мнемотехника и механика образа Тюльса Люпера

Один из самых дискурсивных и спорных аспектов, доступных нетривиальной интерпретации инструментами кинематографии — это память. Мы можем помыслить фильм как возобновляемую машину припоминания.

Я полагаю, работа с памятью в профессиональном художественном сообществе может быть трактована как некий знак, символизирующий если не высшую, то по крайней мере некую превосходящую степень мастерства.

Здесь важен коннотативный смысл понятия «мастерства». В нем заложено не только представление о степени вовлеченности, опытности в освоении медиума, но и способность проникнуть за пределы его историии — в такие «глубинные» слои культурного наследия. Иными словами, мастерство — это в некотором роде способность переосмыслить отдельный феномен в его междисциплинарной эксплицируемости. Возможно, в этом мы наблюдаем рецидив привязанности к академической иерархии искусств, в которой самое почтенное место было отведено историческим и мифологическим сюжетам (чем больше полотно и чем сложнее композиция, тем больше уважения к ее автору). Но скорее всего, корни обоих явлений лежат еще глубже — в представлении о шаманском, магическом искусстве, для которого время может быть пространственной категорией, легко пересобираемой. Осмелюсь предположить, что именно отсюда происходят многочисленные эпитеты в адрес художника, которые указывают на его богоподобие, его способность «конструировать» мир ex nihilo.

Я здесь попытаюсь доказать обратное, обратившись к контекстуальному анализу одного из проектов проектов Питера Гринуэя. Поводом к этому послужила работа Фрэнсис Йейтс «Искусство памяти» (1966). Именно гипотеза Йейтс, проскользнувшая на фоне скрупулезного анализа самых изобретательных мнемонических техник, натолкнула меня на вольную интерпретацию гринуэйевской эпопеи как попытки диагностировать современный кризис памяти.

Ни в начале, ни в конце своего рассуждения я не собираюсь претендовать на интерпретацию авторских интенций, но пытаюсь лишь проанализировать то, что в итоге легло в архивы современного кинематографа — в качестве аудиовизуальной проблематизации образа памяти и истории.

*****

«Чемоданы Тюльса Люпера» — один из таких тихих жупелов в истории кинематографа, которые принято критиковать с традиционалистских позиций. Гринуэя, на момент фильма уже ставшего мэтром кино, упрекали за отсутствие крепкой драматургической конструкции; за излишние амбиции и попытки мудрствования, направленные на необъятно насыщенный событиями период истории; даже за несогласованность с самой этой историей [1]. Однако, если абстрагироваться от оценочного суждения, если попробовать представить этот калейдоскопический конструкт как выражение определенной проблематики, получается нечто весьма актуальное — не цельный нарратив, но образ бесцельности нарратива.

Трилогия Гринуэя, если ее рассматривать как сложносочиненный образ памяти, проблематизирует отношения между индивидуальной и исторической памяти — записанной и пересказываемой голосами, для которых эта память есть вторичный опыт, то есть заимствованный, но не пережитый. Казалось бы, граница между индивидуальной и коллективной памятью очевидна, но на деле она прозрачна, подвижна и относительна. Вспомним хрестоматийное кино Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде» (к которому Гринуэй, вероятно, апеллировал, не только в «Чемоданах», но и во всей своей практике). Конфабуляция — путаница между вымыслом, домыслом и теми воспоминаниями, что имеют под собой эмпирическую доказательность — по «сюжету» фильма происходит не только в памяти персонажей, но и экстраполируется на зрительское восприятие; иными словами, тот, кто «читает» медиум, испытывает примерно такие же трудности в различении реального и воображаемого, как и тот, о ком ведется рассказ. Происходит это за счет того, что искажения индивидуальной памяти проскальзывают в сознание читающего историю, и сама история перенимает эти искажения.

УПАКОВКА

Основная фигура, составляющая каркас фильма — собственно, чемоданы, в которых отлично читается отсылка к одной из работ Марселя Дюшана, к его «Boîtes verts». Этот небольшой, но невероятно вместительный проект Дюшан создал для того, чтобы складывать, записывать, фиксировать в зачаточной форме все то, что он не успевал оформить в самостоятельное произведение. У Люпера же мы видим подобный метод запечатывания — хотя и без записи, без шифровки, без самого письма. Объекты, попавшие в эмпирическое поле этого увлеченного создателя архивов, помещаются в чемоданы буквально и переводятся в качество артефакта, свидетельства жизни (пусть даже какого-то вымышленного эпизода; например, рассказ о мертвой собаке засвидетельствован непосредственно трупом собаки, помещенным в отдельный чемодан).

Можно сравнить чемоданы Люпера, содержащие в себе такие триггеры воспоминания, с одним из приемов искусства памяти, а именно: с античным методом использования так называемых «локусов», loci. Суть этого метода заключается в следующем: оратор выбирает ключевые образы в той речи, которую ему надо запомнить, и распределяет их в пространстве. Фрэнсис Йейтс в своей книге описывает игру одного профессора, который развлекал своих студентов вот таким образом: ему называли внушительное количество понятий, а он, мысленно размещая каждое из них в отдельных частях интерьера (в подставке для зонтика или в плафоне), затем повторял их в точной последовательности. Профессор в этой истории пользовался античным методом запоминания понятий в заданном порядке [2].

Люпер нечто похожее. Он пользуется таким пространственным измерением, которое отвечает отдельным критериям локуса — не слишком светлого, не слишком темного, умеренно вместительного. Но проблема в том, что люперовские пространства все одинаковые, и их бесполезно использовать в качестве loci, потому что сама их функция заключается в обслуживании непостоянства, перемещения, перемены. Можно сказать, что это метафора нового легковесного образа жизни современника, которая в XX веке теряет свою константность — людям не просто открывается доступ к путешествиям, но они вынуждены путешествовать, мигрировать, бежать и паковать с собой свои воспоминания. А люперовскую любовь к полновесным артефактам можно читать как протест против такого обращения с памятью, как попытку вернуть триггерам памяти плоть и кровь, вес и фактуру.

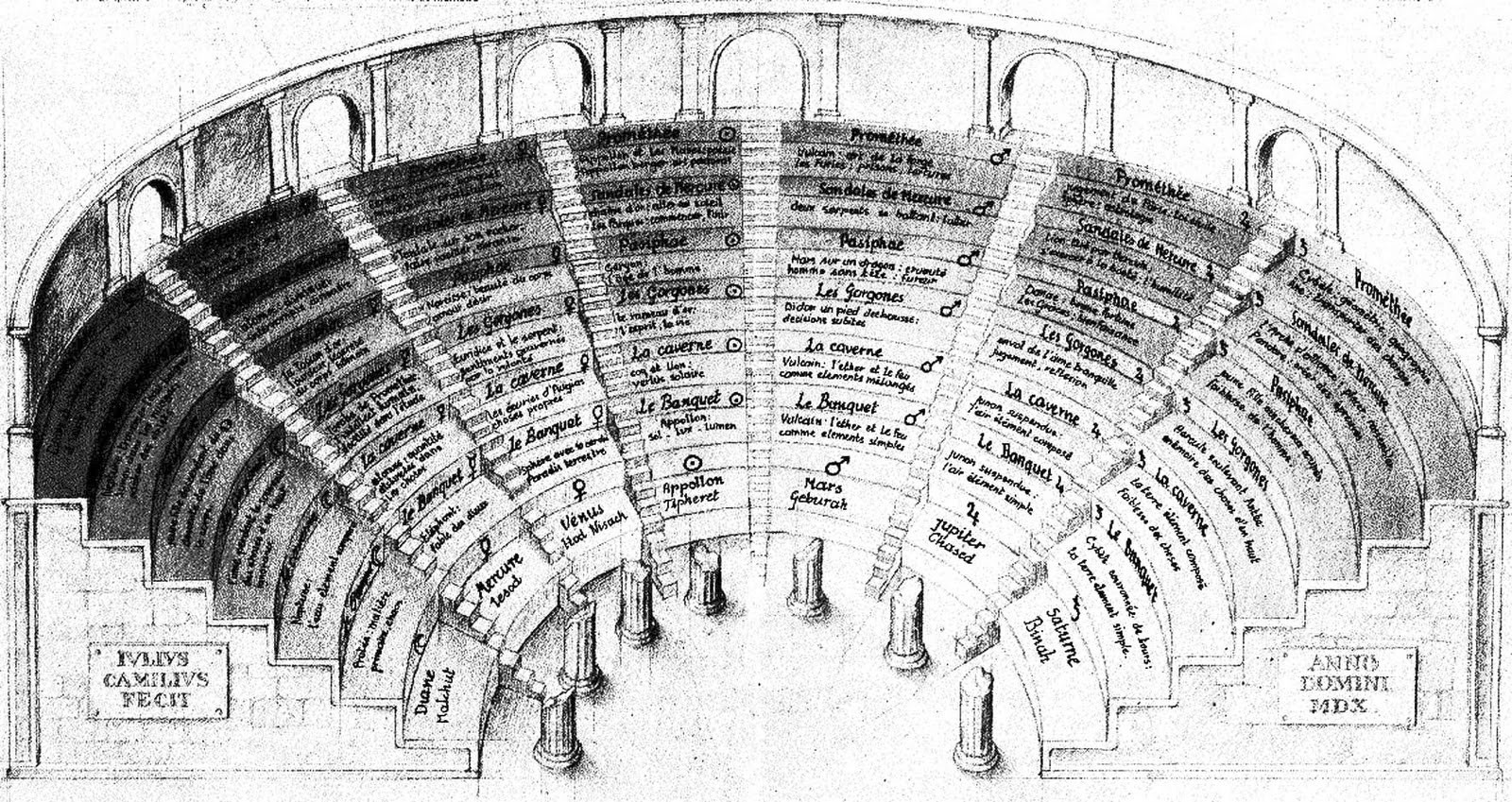

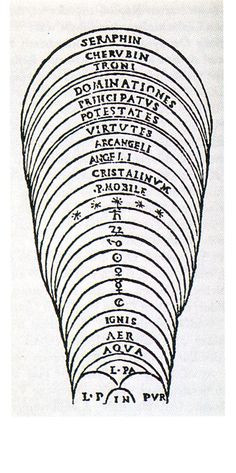

Однако мнемоническая система, которую можно при желании «вчитать» в работу Гринуэя, не так проста, как сами люперовские архивы. Ведь каждый чемодан, связанный с конкретным микро-актом или эпизодом, привязан к реально существующим местам. Локации здесь собраны с большим энтузиазмом и все они настолько разные, что буквально врезаются в память — замок Во; кинотеатр в Страсбурге или неопределенная, но запоминающаяся и значимая для повествования, для всей системы памяти локация в Моаве (Юта, США). Несостоявшийся локус-чемодан существует в сцепке с локацией, которую можно помыслить, представить, которая зачастую обладает своей историей — а это ведь тоже рабочий прием мнемотехники: система как бы вложенных друг в друга окружностей, последовательно соединяющих понятий, вложенные в каждую. Такая система описана, например, в мнемонике Луллия и в Ораториях Публиция и предназначена для запоминания универсальных вещей — божественной природы порядка и хаоса. Это воображаемые места, ficta loca, которые символизируют сферы универсума — хотя в нашем, речь идет лишь о модели антропоцентрического универсума, то есть об отдельно взятом человеке [3].

В фильме формальный прием полиэкрана дополняет эту многослойную конструкцию. У Гринуэя прочтение, припоминание символически обретает четвертое, темпоральное измерение — в частности, благодаря использованию приема повторов одних и тех же реплик с разными интонациями, будто фраза при повторном припоминании звучит по разному. Получается, в фильме память разворачивается уже в трех аспектах: 1. наличествующая и засвидетельствованная в объектах память-биография Люпера; 2. методы мнемотехники, как бы схематически выраженные; и 3., символическое изображение самого процесса припоминания.

Если до конца следовать логике «ficta loca», то память Люпера есть некое универсальное воспоминание, а сам фильм — это попытка отрефлексировать работу памяти, ее системные ошибки.

Здесь мы постепенно переходим к так называемой «коллективной» или исторической памяти, записанной сразу на нескольких носителях: это не только чемоданы, но еще и тексты в сопровождении так называемых «вещей для описания мира» (от детских колясок до автомобилей). Эмпирический характер таких свидетельств указывает на разрыв между биографическим и историческим — в лихорадочном стремлении собрать все воедино.

ОБРАЗ

В переплетении частных и универсальных аспектов в системе памяти «имени» Тюльса Люпера, важная функция передана образу. Я говорю здесь не о фильме в целом, а о том, как сконструированы образы-цезуры, разделяющие эпизоды в фильме. Например, живописуя зрителю образ чемодана с водой, Гринуэй акцентирует свойства бесформенности, ускользающую природу материи — как водная масса плещется в замкнутом пространстве, а потом стекает водоворотом через дно чемодана, как будто в слив раковины. Проблема Гринуэя (или проблема, которую он здесь ставит) в том, что в этом образе нет никакой шифровки, его можно трактовать как угодно — как утечку рукописей Люпера из замка Во, как мечту о побеге или как неоправданные ожидания, которые пришла пора «спустить в трубу».

Получается, что такой образ-триггер имеет значение только для индивидуальной памяти. И здесь мы обнаруживаем еще один прием мнемотехники, описанный и отвоеванный у «бесов» Фомой Аквинатом. Тот утверждал, что именно метафорика, впечатление работают на запоминание.

Фрэнсис Йейтс выдвигает по этому поводу интересную гипотезу: возможно, именно этот «образный» прием мнемотехники стал одним из самых значительных импульсов (может, и самым значительным), которые подтолкнули средневековую визуальную культуру к гораздо менее условным и более чувственным образам Ренессанса. Если взять за основу эту гипотезу, то «Чемоданы» Гринуэя можно трактовать как такой диагноз визуальной культуре, в которой за обилием эстетизированных образов уже не читается мысль — вместо этого действие прерывается, искажается, смещается, а память претерпевает конфабуляции. В таком случае, «Чемоданы» можно понимать как итерацию фильма Алена Рене, только теперь предмет исследования (то есть сам нарратив) еще больше избит, измят искажениями.

Возвращаясь к персонажу Гринуэя, интерпретируя его практику через мнемотехнику Аквината, мы обнаруживаем еще один любопытный нюанс. Благодаря апологии искусства памяти у схоласта, сама мнемотехника, основанная на таком запоминании с помощью образов, была демаргиналивчизирована, то есть выведена из сферы демонического [4]. В этом свете попытки Люпера описать, запомнить, архивировать, классифицировать мир — это проявление «схоластической» добродетели в интересе к миру как божественному творению. И эта добродетель подвергается насилию — оскорблениями, побоями и лишением свободы. Почти классическая история святости!

АВТОР

Гринуэй выводит на экран фигуру Люпера в те моменты, когда у самого Люпера нет возможности обратиться к письму, к рефлексии. То есть когда с Люпер вынужден действовать. С одной стороны, это закон кинематографического вида искусства (который, конечно, интереснее всего нарушать): в сценарии должно быть как можно больше глаголов, при этом не стоит использовать те, которые не означают какого-то визуально выраженного действия. С другой стороны, это означает, что всеми архивами, которые мы можем видеть, в итоге занимается не Люпер, а сам Гринуэй. Люпер в кадре не составляет архивы, а только является некой сопровождающей их фигурой.

И здесь обнаруживается очередной принципиально важный здесь коррелят «чемоданов» с конкретным фрагментом культурного наследия — с феноменом, который Ролан Барт отметил в своем эссе о «смерти автора» [5]. А именно: с письмом Марселя Пруста — с письмом о герое, который собирается начать писать сам, но никак не может. Только в тот момент, когда письмо для прустовского героя становится возможным, автор как бы смиренно самоудаляется, символически отдавая дальнейшую работу на откуп персонажу. Почти то же самое происходит между Гринуэем и Люпером: они разделяют между собой акт письма, запечатления, фиксации мира. В конце концов, мы даже выясняем, что Люпер пользовался не только печатной машинкой, но и камерой, которую в одном из чемоданов обнаруживают его биографы.

Оказывается, что это нехватка времени, которое можно посвятить письму, переходит в хроническую форму. Гринуэй создает закольцованную композицию, кинематографический уробороc. Ведь Люпер не автор воспоминаний, Люпер погиб в самом начале истории. Все его биографию, весь его опыт сконструировал как большую иллюзию его друг, Мартино Нокавелли.

Когда исследователи феномена Люпера обнаруживают катушку пленки в самом последнем, 92-м чемодане и запускают эту пленку на проектор, перед зрителями в кадре Гринуэя предстает сам фильм Гринуэя — начало истории Люпера. При этом в предыдущих по счету чемоданах были обнаружены 92 куклы, отображающие весь актерский состав фильма, и пишущая машинка. Получается, фильм — это тоже работа Мартино Нокавелли. Гринуэй создает своей отражение в отражении, создавая эффект многослойной фиктивности, под влиянием которого так и хочется задать вопрос: а кто такой вообще этот Гринуэй?

Можно сказать, что этот вопрос адресован не столько к человеку в его теле, в его жизни, а к роли художника в истории культуры.

Гринуэй оставляет каждый слой фикции во власти закольцованной «машины рождения» [6]. Тем самым, он символически посвятил свою вымышленную историю современника ядерного оружия в миф, придав ей анахронический характер бесконечно повторяемого ритуала. И ритуал этот есть ни что иное как писание истории.

АННАЛЫ

Выше я упомянула о зависимости исторической памяти от субъективной, искажаемой. На мой взгляд, именно эта зависимость и есть концептуальная основа «чемоданов» как попытки сформулировать абсолютное, беспрецедентно масштабное высказывание. Забегая вперед, его несостоятельность означает именно точность «диагностики» той проблемы, с которой сталкивается современная история.

Вплетая в свою эпопею множественные референции к истории ядерного оружия, Гринуэя апеллирует к дискурсу «конца истории». С одной стороны, в промежутке от открытия супругов Кюри и первого успешного опыта расщепления атома до ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки расположилось, растянулось то поворотное событие, после которого мы можем помыслить самоуничтожение, буквальный конец истории как конец письма — и самого процесса, и хранимых историками артефактов. С другой стороны, «конец истории» может быть трактован в гегельянском смысле — как конец той манеры писания и восприятия истории, которую люди практиковали пару столетий.

Проблема писания истории заключается в самом письме, которое исторично — то есть способно и даже вынуждено резонировать на современность. Таким пониманием «слова и письма как ответственного и безотлагательное действия исторического человека» мы обязаны во многом критическому подходу Мишеля де Серто: вопрос не в содержании истории, а в самом историописании.

Гринуэй в своей эпопее, как кажется, развертывает перед нами такой образ «Дворца памяти» или театра Джулио Камилло, в котором каждой ступени, каждому компартименту, каждому локусу передан свой смысл [7]. И этот театр есть ни что иное как попытка зафиксировать историю, записать ее. Проблема в том, что в нее вшиты предпосылки к субъективному прочтению.

На мой взгляд, ключевая для этой проблематики сцена — в финале 14-го, предпоследнего эпизода «Чемоданов». Я имею в виду расстрел англо-русского переводчика, который работал на советского представителя местной военной власти на границе между ФРГ и ГДР. Перед тем, как умереть, он говорит, что «хотел бы уточнить один исторический факт» и продолжает:

— «Большинство людей думают, что нет никакой истории — есть только историки. Я хотел бы две минуты побыть историком».

— «Все историки лгут» — перебивает его кто-то

— «Именно об этом я и говорю. Это природа историков и природа переводчиков».

Переводчик делает паузу, снимает очки и рассказывает о том, как его начальник с женой самым нечестным образом стали родителями. Самое интересное, что добавляет переводчик — ребенка, который был рожден людьми, в конце концов репрессированными, и которого благополучно приватизировали полковник с женой, звали Люпер — «что в переводе на русский означает “готовый товар”» (ready-made). Завершивший фразу, переводчик тут же расстрелян.

Составлять переводы и писать истории, естественно, дело опасное. Рассказ переводчика, как можно предположить, от начала до конца ложь. Но мы никак не можем это проверить, ведь все, что у нас есть — это материал, включенный в финальный монтаж фильма. Остается только констатировать, что цельной истории мы не узнаем.

Можно подумать, что Гринуэй таким образом ставит диагноз истории — особенно той, воспоминания о которой еще живы, еще зияют отвратительной раной, которую люди нанесли себе в первой половине прошлого века. С приходом медиа ничего не изменилось. Ни в фотографии, ни

Гринуэй как создатель истории Люпера, я полагаю, мог бы быть критичен к самому себе. Ведь ему не удалось сконструировать исторический нарратив, переплести в нем такое огромное количество эпизодов (от частных судеб до историй тоталитарных государств). Напрашивается вывод: человек беспомощен перед проблемами историописания.

Я сомневаюсь, что Гринуэй так прост. Ведь его опыт историописания открыто отрефлексирован — в частности, в приведенной фрагментарно речи переводчика в 14-м эпизоде. «Чемоданы» — попытка писать историю, как она могла бы звучать от некоего лица, суммирующего отдельную категорию опыта (в случае Люпера — опыта столкновения с пенитенциарными система); но в то же время это и репрезентация (сознательная или нет) самого процесса писания, неизбежно и пусть даже преувеличенно увязанного в болоте субъективных ассоциаций, иллюзий и путаниц, от которых никак не спасает составление списков.

Таким образом «Чемоданы» — это анти-нарратив истории — вымышленный, но при том до крайности скрупулезно собранный. Можно сказать, это попытка реконструировать опыт письма и проблематизировать границу между частным письмом или коллективным, между письмом автора и читателя. Пусть этот амбициозный замысел работает в ущерб цельности нарратива, однако он дает повод к деконструированию такового, к проблематизации отношений между автором, читателем и фигурантом истории. В конечном итоге — к деидеализации ее доселе неколебимого авторитета. Не удивительно, что сам Гринуэй при этом утратил часть авторитета профессионального.

Примечания:

[1] Ведь сам Гринуэй указывает на исторические даты, фланкирующие период активного исследования и использования урана в науке; но эта претензия на историчность не выдерживает критики.

[2] Йейтс, Ф. Искусство памяти. — СПб.: 1997. — с. 14-15.

[3] Ibid. c. 142.

[4] Ibid. c. 262-263.

[5] Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М.: 1994 — c. 384-391.

[6] Так Мераб Мамардашвили окрестил роман Марселя Пруста. URL: https://seance.ru/articles/prust_mamard/ .

[7] Йейтс, Ф. Искусство памяти. — СПб.: 1997. — с. 168-210.