Эффект клише. Зачем вы говорите, что рады меня видеть, когда вы действительно рады меня видеть?

Находясь где-то на пересечении банальности, пошлости и максимальной рациональности, понятие клише является не только эстетической категорией, но и попадает в сферу этики. Назвать что-то клише — это не только высказать эстетическое суждение, но и свершить нравственный суд.

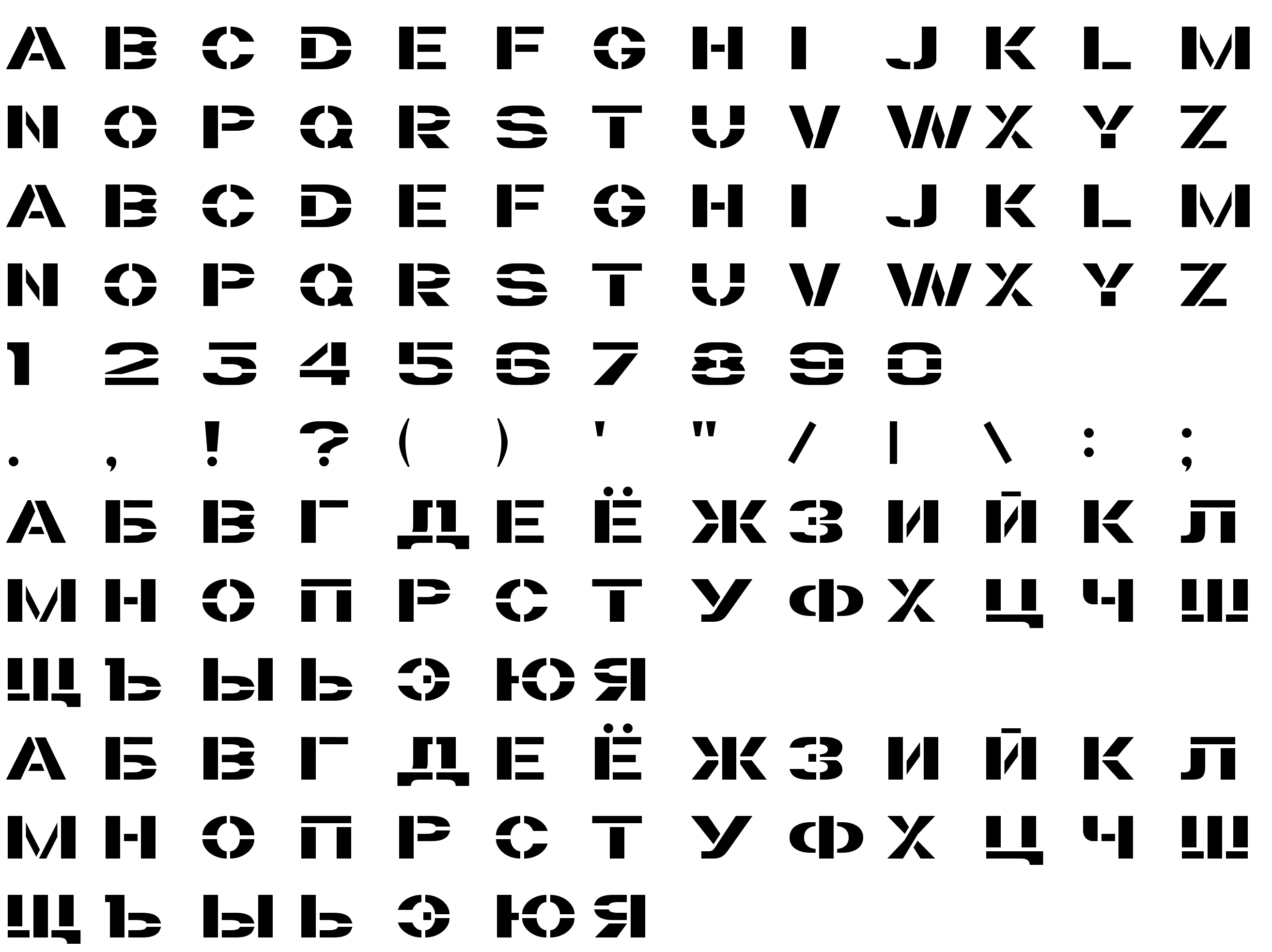

Французское слово cliché пришло к нам из типографии, где оно означало специальную пластину, вырезанную из дерева или металла для размножения отпечатков, а также фотографический негатив. Позже оно перекочевало из техники в эстетику, получило отрицательную окраску и стало означать избитое, шаблонное, потерявшее любую оригинальность выражение, представление или образ.

Сталкиваясь с клише, мы часто воспринимаем его как “просто клише”, не уделяя ему должного внимания и ложно полагая, что одним этим “узнаванием” мы и определили его суть и свойства. Тем не менее, именно восприятие клише как “просто клише” блокирует его дальнейший анализ.

Понятие штампа, клише или банальности, мало того что имеют некоторую схожесть, настолько же размыты, как и понятие прекрасного. Повсеместное наводнение литературы, визуальных искусств или массового кино клишированными сюжетами и образами связывают с победным шествием массовой культуры, а далее — с коммерциализацией и превращением ее в то, что Адорно и Хоркхаймер называют “культуриндустрией”. Продуктам культуры уже не нужно выдавать себя за искусство, они могут открыто признать свою бизнес-составляющую. Поскольку такой продукт ориентируется на самого широкого потребителя, он обращается к различным приемам, чтобы придать предусмотренному видимость неожиданного, а банальный сюжет сделать интересным. Чем более клишированную тему или идею использует автор, режиссер или сценарист, тем больше усилий ему нужно приложить, чтобы отвлечь нас от этих клише.

Кино, как один из самых массовых элементов культуры современности, не может и вряд ли хочет искоренить типичность сюжетов, штампованность жестов и однообразие фабул. Любая книга, прежде чем быть адаптированной в сценарий фильма, должна быть поддана определенному “клишированию”, быть вписанной в четкую схему жанров кино. Успех фильма во многом зависит от того, совпадет ли готовый продукт с горизонтом ожиданий зрителя. От типичного сюжета ожидают типичности так же, как от оригинального — оригинальности. В то же время голубая мечта любого продюсера — создать персонаж, подобный Джеймсу Бонду, фильмы о котором не перестают собирать зрителей в кинотеатрах. Любое массовое кино хотело бы стать культовыми.

Массовый фильм очень часто создается так, чтоб у него могло быть продолжение, а каждый следующий сезон сериала не только должен увлекать сюжетом, но и удовлетворять инфантильное желание слушать один и тот же рассказ, узнавать его героев такими, как прежде, в их проницательности, чудачествах или стильном наряде. Существует особая радость распознания знакомого в необычном, сведение нового и неординарного к известному.

В некотором смысле не фильм или сериал наследуют жизнь и отображают ее сюжеты, а наоборот — они учат нас, какой видеть ту или иную ситуацию и как реагировать на нее. Мы обучены тому, как должны выглядеть “любовь”, “ревность”, “благородство”, поскольку в фильмах они появляются как определенные жесты, более или менее клишированные. Мы можем воспринимать отклонения от штампов только будучи хорошо знакомыми с этими штампами. Несколько десятилетий назад героиня фильма должна была говорить с придыханием, заламывать руки и биться в любовной истерике, сейчас же такая игра допустима только в форме пародии на это старое клише. Современный кинематограф научил нас, что два случайно встретившихся взгляда — это тоже любовь. Анализируя фильм Ханеке «Пианистка», Олег Аронсон замечает, что мы представляем себе любовь или ревность не такими, какими они есть на самом деле, а в том виде, в каком эти чувства изображает кинематограф. Клише массовой культуры коммуницируются незаметно, поэтому какая-нибудь “типичная” домохозяйка вздыхает, глядя мексиканский сериал: “Это как будто про меня!” не потому, что это действительно похоже на ее жизнь, но потому что она воспринимает события своей жизни именно в ключе мелодраматичности сериала.

С другой стороны, клишированность диалогов и образов, фóрмульность темы и сюжета — намного ближе к реальности, чем замысловатые истории сложных художественных произведений. Так называемое авторское кино, современное искусство или академическая музыка, давно потеряв свою ауру “высокой” культуры и превратившись в культуру нишевую, именно потому не находит отклика у массового зрителя, что не всегда может дать ему персонажей и образность, с которыми этот зритель мог бы себя ассоциировать. Персонаж должен быть оригинальным, но не настолько оригинальным, чтоб оказаться за пределами отождествления и следовательно, рынка.

Задача массового кино даже с замысловатым сюжетом — добиться от зрителя представления, что он был достаточно сообразительным, чтобы разгадать сложную загадку или предсказать концовку фильма, несмотря на усилия режиссера сбить его с толку, а также скрыть тот факт, что фильм и был построен таким образом, что предвидеть развязку не составило труда.

Зрелищность любого развлекательного фильма часто является компенсацией клишированности его сюжета. Чем больше внимания требуют к себе визуальные спецэффекты, тем меньше места остается для мыслительной деятельности, а напряженное внимание заменяет собой воображение. В такой ситуации зритель смотрит фильм не ради сюжета, а если можно так выразиться, вопреки сюжету, несмотря на сюжет.

Согласно марксистскому взгляду на массовую культуру, развлекательный телевизионный продукт должен вписываться в идеологическую систему, говоря словами Бурдье, соответствовать «иерархии угнетения». Отдых нужен исключительно для того, чтоб обеспечить человеку достаточно сил для работы завтра. Удовольствие только в том случае остается удовольствием, если оно не оплачивается ценой траты ресурсов, а весело катится по колее знакомых клише. Действие вытекает из предыдущего действия, а не из сюжета в целом. Штампованность сюжетов помогает потреблять расслабленно и без необходимости рефлексии.

Пассивность потребления таких продуктов максимально высока — вспомним хотя бы закадровый смех, который слышим в сериалах и ситкомах. Мы не затратили усилий даже не то, чтоб смеяться — это уже сделали за нас.

Почему клише, банальность и ложный пафос настолько тошнотворны? Почему лучше быть принятым как безобразное, нежели быть названным “клише”?

На романтическом этапе культуры некий порыв к “высокому” должен был означать одновременно прощание с обыденностью, которая символизировала пошлость и с которой беспрерывно боролись. Позднее, именно этот возвышенный пафос станет предметом насмешек, а романтическая образность девушек с розами в руках будет появляться в стихах любого плохого поэта, для которого разлука и любовь еще даже не успели превратиться в реальность. Затем, застряв в орбите этой образности, девушки и розы перекочуют на китчевые открытки и коробки конфет.

Такие клише — это всегда перепроизводство визуальности при стремительной инфляции смысла.

Нужно понимать, что отталкивающая клишированность подобных сцен вырастает именно из их китчевой образности. Нет ничего пошлого в розе как цветке, пошлой является та символика, которую мы на нее набрасываем позже. Одно из свойств такого штампа — максимально сжимать символизм, приводить его к всего одному определению. Образы-клише, закрепляя за собой конкретное значение, теряют все остальные, их смысловая валентность стремительно снижается. Роза символизирует любовь, и только в таком прочтении множится на свадебных тортах и безвкусных открытках. Колосья пшеницы в декоре ВДНХ и картинах соцреалистов символизируют плодородие исключительно, символика цвета деградирует.

Не так банальна повседневность, эмоция, сантимент, как их репрезентации, набившие оскомину. Если мы воспринимаем образ через безвкусные стихи, картинки и стили, их романтичность кажется нам глупой и старомодной. Если же мы думаем о людях, то мы знаем, что они бывают романтичны.

Барт в “Фрагментах речи влюбленного” показал, что непристойность сегодня это не порнографичность, а скорее сентиментальность. И все же не сама эмоция непристойна. Непристойность в ней видит тот взгляд, который считает сентиментальность пошлой.

Клише — это сжатое, законсервированное выражение народных чаяний, того, что “принято”. Хрусталь сам по себе тоже не является китчем, но становится таковым в советском серванте, превращаясь в клише. С другой стороны, клише закрывают поля интерпретации, и в массовом сознании молодых людей советская эпоха, сводясь к сервантам, коврам и хрусталю может потерять другую, идеологическую составляющую. Богатая образность и целые пласты культурных знаков могут быть ложно сведены к

Клишированность, тавтологичность текста и языка, невозможность человеческого общения показывали в своих текстах классики театра абсурда Э. Ионеско и С. Беккет. Обнаружить и четко очертить клише в языке, пожалуй, намного проще, чем в любой другой сфере.

В строгом смысле, мы никогда не общаемся на языке, абсолютно свободном от клише. Мы везде и всегда обмениваемся ими. Говоря языком Эмиля Чорана, все слова достаются нам уже «пережеванными». В языке клише частично или полностью потеряли свою смысловую нагрузку и сводятся не к буквальному значению, а к социальной функции. Клише исключают рефлексию. Типографические клише ускоряли производство, языковые клише упрощают коммуникацию.

Речевые клише воспринимаются символически. Грубо говоря, они значат не то, что произносится. Кроме примеров фраз приветствия или любезности, которые просто заполняют паузы и позволяют поддерживать разговор, не вникая в него, но и не создавая впечатление безразличия, языковые клише дают слушателю некоторую установку или приглашение к эмоциональной реакции. Такие формы делают коммуникацию простой, но символической, не настоящей.

Когда докладчик говорит “Last but not least” — он не обязательно имеет в виду, что эта деталь действительно важная, иначе он не говорил бы ее последней. Скорее, он дает понять, что доклад заканчивается, тем самым пытаясь в последний раз собрать внимание аудитории.

В современном политическом дискурсе клише “демократия” или “популизм”, значение которых вряд ли можно конкретно очертить, скорее призваны подготовить слушателя к определенному режиму восприятия, подтолкнуть к эмоции или действию.

Не только политическое поле, но и реклама успешно пользуется клише. Хотя и не предполагается, что слушатель и зритель тут же бросятся голосовать за кандидата, но фразеология рекламы звучит так, будто несет правду, притом старую-добрую правду. Известно, что потребители рекламы часто представляют себе стирку, чаепитие или общий образ благополучия и семейного счастья — идеологии бедных — именно в тех репрезентациях, к которым нас приучила телевизионная реклама.

Современные маркетинговые подходы тоже прибегают к клише, но используют их более точечно. Стоит бросить несколько сентиментальных штампов в сторону какого-нибудь меньшинства, как его представители сразу становятся более лояльными.

Прием повторения знакомого очень типичен для телевизионной рекламы: как отмечает Умберто Эко в эссе «Инновации и повторение», появление знакомого слогана, предусмотренное и ожидаемое, приносит зрителю маленькое удовольствие.

Речевые клише коррелируются со штампами и клише сознания. С попытки преодоления клише начинается любая техника нестандартного мышления.

Политические метафоры повторяют судьбу метафор эстетических, они тоже превращаются в клише. Особый интерес представляют почти искусственно введенные в язык клише, целью которых является формирование нового сознания. Подобными блокирующими мышление лозунгами-клише пользуются тоталитарные идеологии. Сложные понятия и аффекты могут в них быть помещены в звучные, легко запоминающиеся и без труда воспроизводимые фразы. Знаковая система идеологических клише в стиле оруэлловского “новояза” или советских бюрократических жаргонов доказывает, что язык может быть захвачен и находиться в подчинении идеологии. Кроме сведения мыслительных операций к простым формам, коротким фразам и стереотипным репрезентациям — образа западного капиталиста непременно в цилиндре, — идеологические клише призваны обозначить говорящего в условной системе координат “свой — чужой”. Он говорит на таком же языке, как я = он один из нас. Клише — это ключ и пароль. В рамках определенного сообщества клише полностью утилитарны и не требуют объяснения. В тоталитарном обществе они апеллируют к определенной смысловой базе.

Идеологические клише уже свидетельствуют не о лени мысли, а о попытке доктрины влиять на человеческий жизненный опыт с помощью штампованного языка, языка “не-мышления”. Под давлением искусственно выработанных и закрепленных в сознании клише логика тоталитаризма превращается в реальность говорящего, становится его ложным сознанием и ложной памятью.

Художники-авангардисты рисовали плакаты и вводили лозунги в свои работы со всей серьезностью, в их прямом агитационном смысле. Позже они появятся на полотнах в ироничном ключе, обличающем их формализм и глупость.

Современная культура работает со своей, очень широкой базой клише, так как в ней перемешана вся культура глобализованного мира. Распознание или нераспознание популярных клише свидетельствует о социальной включенности или выпадении из культуры, в том числе массовой. При этом банальнейшая фраза на русском языке может иметь глубокий смысл, например, для иностранца, поскольку ему она еще не успела примелькаться и надоесть. Многие клише на самом деле могут нести вполне разумное зерно, но мы настолько устали от их избитой формы, что автоматически отказываем им в праве на независимый смысл. В своем исследовании «общих мест» Светлана Бойм говорит, что каждая национальная или историческая банальность может обладать собственной оригинальностью, как и проза жизни имеет свою поэтику.

Понятно, что клише — это стереотипное, тавтологическое, неотрефлексированное знание. Но действительно ли мы хотим от него избавиться?

В самых фундаментальных, но в то же время самых интимных сферах жизни у нас насчитывается максимальное количество клише. Темы рождения, смерти, любви — более всего заполнены штампами. Почему?

Очевидно, что клише спасают нас от неловкости, предотвращают ситуацию нехватки языка для выражения любви, счастья, скорби. Проще ответить на известие о

Соблюдение формальностей — клише, приветствие, извинение — тоже клише. Любая удобная форма становится клише. И чем более она клишируется, тем более удобной становится в употреблении. Вырастая на развалинах оригинальности, клише одновременно запечатляет и тиражирует, является удобным инструментом, но формально очень банальным.

С другой стороны, невыносимо представить себе человека, который бы повсеместно пытался избегать клише и требовал бы того же от окружающих. Излишнее навязчивое «оригинальничанье» — это форма невроза.

Интересной кажется ситуация с понятием “оговорки по Фрейду”, которая, согласно Жижеку, является ярким примером обесценивания и превращения в клише. Став достоянием массовой культуры, психоанализ подвергся множеству дилетантских толкований и спекуляций. Так вот — что, если я делаю оговорку, чтобы выдать ее за “оговорку по Фрейду” и тем самым скрыть от слушателя действительно важную информацию? Это напоминает также известный фрейдистский анекдот: “Зачем ты говоришь, что едешь в Краков, чтобы я подумал, что ты едешь во Львов, когда ты действительно едешь в Краков?”.

Жижек также иронизирует над темой “потери себя” и попытками “поисков идентичности”, приводя историю, произошедшую на экскурсии в Исландии: после осмотра вулкана было объявлено, что одна туристка не вернулась в автобус. Немедленно начались поиски. Лишь через несколько часов выяснилось, что женщина все это время была в автобусе и даже участвовала в поисках самой себя, не имея ни малейшего представления, что она потерялась. Как оказалось, во время остановки она переоделась и освежила макияж,

Поскольку современная массовая культура стремится к адаптивности и универсальности, в ситуации перепроизводства она неизбежно будет ездить по рельсам клише. Достаточно прицепить новый состав к этому поезду, как клише уже кажется не таким избитым, сюжет срабатывает. Одновременно, пока существует спрос на “счастье”, “любовь”, “достоинство”, другие более или менее сентиментальные категории, мы неизбежно будем сталкиваться с банальностью. Паразитируя на эмоции, клише создает ложную, плоскую, знакомую ее репрезентацию, обесценивая саму эту эмоцию, ее аутентичность и «настоящесть». С другой стороны, невозможно представить себе ситуацию полного их отсутствия, да и нужно ли?

Как выразился Делёз, любой живописец пишет не на чистом полотне, а писатель — не на белой странице. Сперва им приходится оттирать свое полотно от предшествующих штампов и соскабливать предзаданные клише.