Русская левая эмиграция в Германии

Будучи сам анархистом и оказавшись в эмиграции, причём в Германии, мне особенно интересна судьба тех анархистов и анархисток, которые сумели спастись от большевистского террора. Их опыт, борьба и стратегия выживания в изгнании представляют собой важную часть истории международного анархистского движения. В этой статье я хочу поделиться наблюдениями и документальными материалами, которые позволяют понять, как русские эмигранты продолжали свою деятельность, сохраняли идеалы и строили связи с рабочими и союзными организациями на Западе.

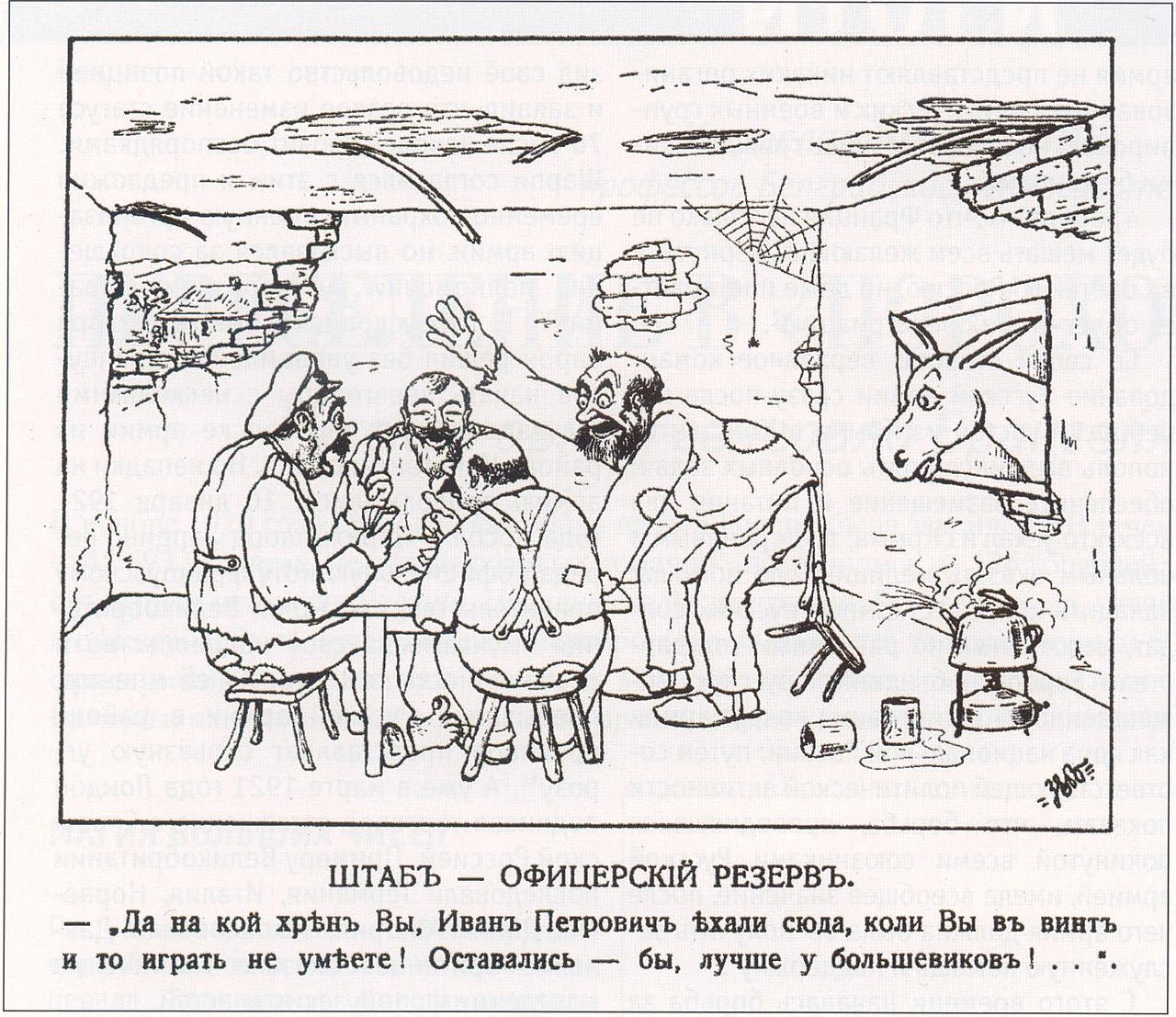

Эмиграция антибольшевистских сил, вызванная военным поражением белых армий в почти шестилетней Гражданской войне, в среде антиавторитарных левых редко становится предметом серьёзного и непредвзятого изучения. Причина этого носит во многом субъективно-политический характер: устоялось представление, что русская эмиграция в целом придерживалась консервативно-монархических или реакционных взглядов, а потому не вызывает особого интереса у исследователей, ориентированных на левые идеи. Однако подобное восприятие является значительным упрощением.

Русская эмиграция представляла собой крайне неоднородное явление. В её рядах были не только сторонники монархии или правых политических течений, но и кадеты, эсеры, меньшевики, анархисты, социалисты разных направлений. По сути, политическая жизнь диаспоры во многом воспроизводила многоцветную палитру дореволюционной России, лишь в иных исторических и культурных условиях. Это позволяло эмиграции сохранять внутренний политический динамизм, выражавшийся в публицистике, издании газет и журналов, работе культурных и образовательных центров.

По подсчётам Красного Креста, общее количество эмигрантов из России к 1 ноября 1920 года составило около 1 млн 194 тыс. человек, а уже в 1921 году эта цифра достигла 2 млн человек. Ряд исследователей [1] оценивают совокупный масштаб эмиграции из России в период 1918–1924 годов не менее чем в 5 млн человек, что делает её одной из крупнейших миграционных волн в Европе начала XX века.

Особенно заметным было увеличение числа эмигрантов в Германии. Если к моменту Октябрьской революции 1917 года так называемая «русская колония» в германских землях насчитывала около 100 тыс. человек, то к началу 1920 года их количество, по данным газеты «Время», фактически удвоилось и достигло приблизительно 200 тыс. человек. Германия в целом, и Берлин в частности, стали важнейшими центрами притяжения для русской диаспоры, поскольку страна была сравнительно доступна для въезда и предоставляла возможности для культурной и политической активности.

На этом фоне представляет особый интерес тот факт, что именно Берлин в начале 1920-х годов превратился в один из центров анархистской эмиграции из бывшей Российской империи. Здесь действовали небольшие группы русских анархистов, активно взаимодействовавших с местными левыми организациями. Важную роль в этом сыграла деятельность Союза свободных рабочих Германии (Freie Arbeiter-Union Deutschlands, FAUD) — анархо-синдикалистского профсоюзного объединения, которое предоставляло эмигрантам организационную и идейную поддержку [2].

Взаимное сотрудничество между немецкими синдикалистами и русскими анархистами установилось после появления в Берлине двух представителей российской эмиграции — Марка Мрачного и Григория Максимова. Немецкий анархо-синдикалист Рудольф Роккер в своих мемуарах вспоминал, что они сообщили председателю комиссии FAUD Фрицу Катеру о своём прибытии из порта Штеттин. Вместе с другими известными российскими анархистами они прибыли туда морским путём из Советской России, откуда были высланы большевистскими властями после голодовки, устроенной в Таганской тюрьме летом 1921 года [3].

После их прибытия в Германию развернулись продолжительные переговоры с портовыми властями. Немецкие чиновники изначально отказывались впускать российских анархистов на территорию страны, опасаясь политических осложнений. Однако в конечном счёте было принято компромиссное решение: высланным разрешили направить двух представителей в Берлин для переговоров с немецкими анархистами. Власти заявили, что готовы пропустить всех, если FAUD возьмёт на себя заботу об их размещении и материальном обеспечении.

По воспоминаниям Роккера [4], после встречи с делегатами русских анархистов Фриц Катер незамедлительно отправился в берлинский полицай-президиум, где подписал обязательство о том, что FAUD берёт на себя полную ответственность за прибывших эмигрантов. После этого власти согласились пропустить анархистов, находившихся в Штеттине, и они смогли направиться в Берлин. По прибытии перед ними встал вопрос жилья: в первые дни удалось найти лишь временное пристанище, и лишь позднее организация сумела обеспечить их постоянными квартирами.

Жизнь русских эмигрантов в Берлине складывалась тяжело. Сын Волина, Лев, позднее вспоминал:

«Нищета сопровождала нас в Германии. Нас было пять детей, двое старших были детьми от первой жены отца. Мы поселились в двух снятых комнатах в окрестностях Берлина. Отца мы видели очень редко, потому что он работал в столице, как мне кажется, бухгалтером. Чтобы пополнить доходы, он давал уроки языка (русского, французского и немецкого). Это был трудный период, но мы были счастливы. Отец, казалось, жил своей мечтой о лучшем обществе, был всегда в хорошем настроении и оптимистичен… Через три года мы поселились в Берлине» [5].

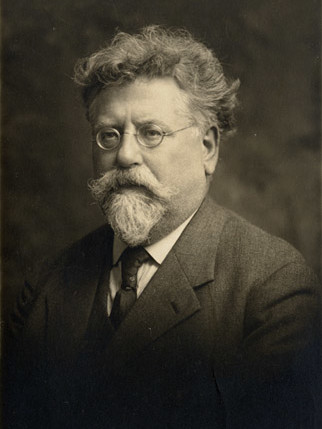

В столице Германии практически сразу сложился центр российской анархистской и анархо-синдикалистской эмиграции. Здесь Волин занялся переводом и редактированием книги о репрессиях против анархистов в Советской России, которая в 1923 году вышла на французском языке во Франции. В то же время вместе с нелегально перебравшимся через границу в Германию Петром Аршиновым, другим видным участником махновского движения, он основал Группу русских анархистов за границей — своего рода объединение бывших «набатовцев».

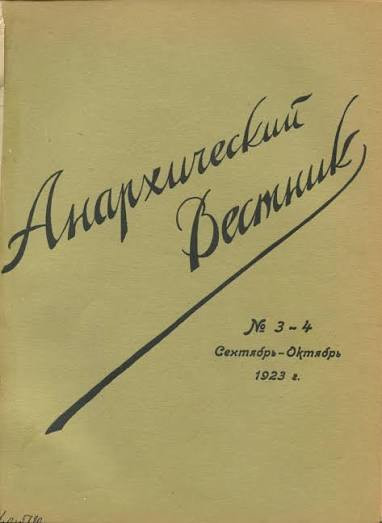

Эта группа развернула активную издательскую деятельность. Наиболее значимым её проектом стал журнал «Анархический вестник», выходивший при материальной поддержке Союза русских рабочих в США и немецкой FAUD. С января 1923 по май 1924 года было выпущено семь номеров издания [6]. Журнал стал не только средством связи между русскими анархистами в эмиграции, но и важной площадкой для обсуждения стратегии международного анархистского движения в условиях нарастающей эмигрантской изоляции.

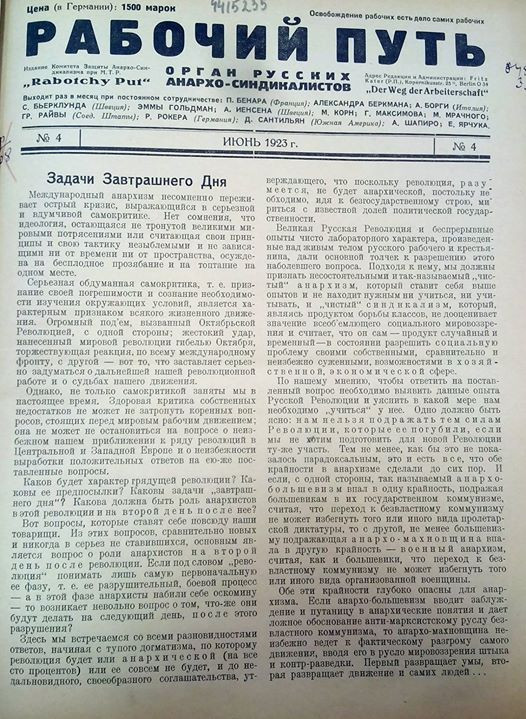

В свою очередь, анархо-синдикалистская часть эмиграции также развернула собственную деятельность. Такие известные активисты, как Александр Шапиро, Григорий Максимов, Марк Мрачный и Ефим Ярчук учредили Заграничную делегацию Российской конфедерации анархо-синдикалистов. С 1923 года она приступила к выпуску журнала «Рабочий путь», всего вышло шесть номеров [7].

Как «Анархический вестник», так и «Рабочий путь» печатались на типографских мощностях FAUD и её газеты «Der Syndikalist», что свидетельствует о тесном сотрудничестве русских анархистов с немецким анархо-синдикалистским движением. Поддержка FAUD обеспечивала не только материальную базу для изданий, но и включала русских эмигрантов в более широкий контекст европейского рабочего движения, позволяя им сохранять связь с международным анархистским сообществом.

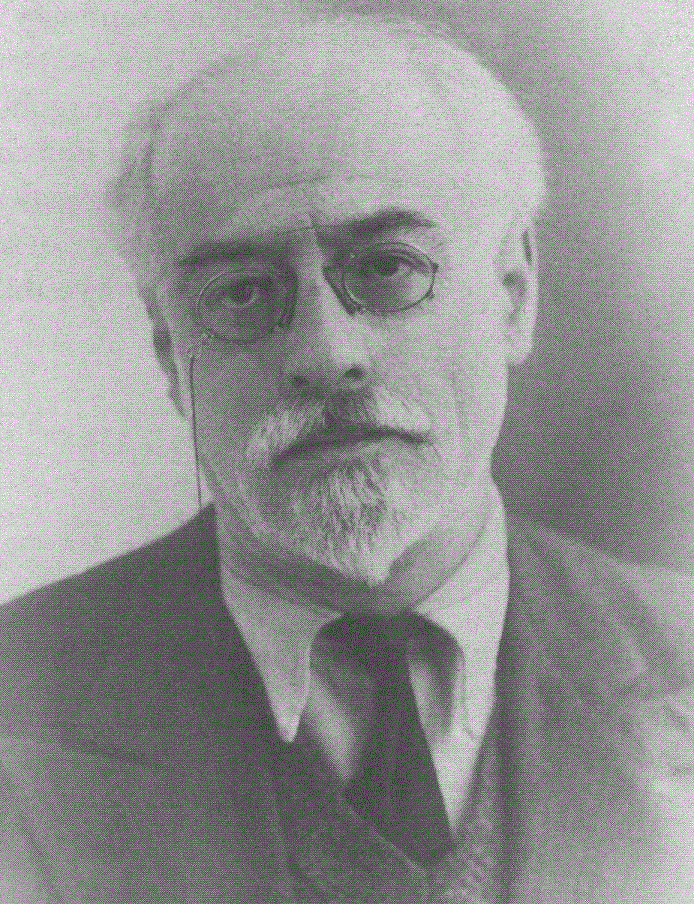

Стоит особо упомянуть фигуру Александра Шапиро, руководителя анархистского издательства «Голос труда» в Москве, который долгое время сохранял относительно добрые отношения с большевиками и даже работал в Народном комиссариате иностранных дел (НКИД). Его деятельность и личные связи показывают, что взаимоотношения между анархистами и советской властью в первые послереволюционные годы были гораздо сложнее и противоречивее, чем это представляется в упрощённых схемах «жёсткого противостояния».

Бывший синдикалист, впоследствии троцкист, Альфред Росмер, посетивший Москву в 1920 году, вспоминал о встрече с Шапиро:

«Я пришёл повидаться с ним в помещение его группы “Голос труда”, магазинчик по соседству с Большим театром. Как большинство анархистов, он с друзьями посвящали свои усилия изданию; они владели небольшим печатным станком, который позволял им выпускать бюллетень и брошюры, а иногда даже книгу. Он передал мне множество экземпляров изданных ими брошюр: тексты Пеллутье, Бакунина, Жоржа Ивето; они намеревались издать по-русски “Историю бирж труда” Пеллутье. Но средств у них было мало; бумаги не хватало… Мы говорили о советском режиме. Он его целиком не одобрял; его критика была обильной и серьёзной, но он формулировал её без язвительности, и его вывод гласил, что сотрудничать с советами можно и нужно» [8].

Однако уже вскоре отношения Шапиро с советскими властями ухудшились. В 1921 году он активно вступился за арестованных московских анархистов, объявивших голодовку в тюрьмах, чем вызвал недовольство большевистского руководства. Давление на него усиливалось, и в декабре того же года он был вынужден покинуть Россию. Вместе с ним страну покинули и два наиболее известных деятеля международного анархизма — Александр Беркман и Эмма Гольдман, депортированные из США и разочаровавшиеся в советском опыте. Этот отъезд стал символическим моментом разрыва между большевистской властью и значительной частью анархистского движения.

Русские анархисты также приняли участие в международной координации рабочего движения. В декабре 1922 — январе 1923 года они присутствовали на учредительном конгрессе Международной ассоциации трудящихся (МАТ), созданной как альтернатива большевизированному Коминтерну. Делегатами с совещательным голосом от российской эмиграции выступали Александр Шапиро и Ефим Ярчук. Их активная деятельность способствовала тому, что конгресс принял специальную резолюцию протеста против репрессий в Советской России.

В документе содержался призыв к международной солидарности с «революционными рабочими элементами» в России. Делегаты выразили поддержку российским анархо-синдикалистам и анархистам, подвергавшимся преследованиям, и решительно осудили «все насилия, совершаемые псевдосоциалистическим правительством» большевиков. Конгресс обратился к трудящимся всего мира с призывом требовать немедленного освобождения всех революционных заключённых, находившихся в советских тюрьмах, и постановил содействовать созданию в разных странах специальных организаций помощи и поддержки арестованным русским революционерам.

Параллельно с анархистскими инициативами, уже 2 января 1922 года в Берлине, по инициативе заграничного представителя ПЛСР Александр Шрейдера, был создан Комитет помощи заключённым левым эсерам. Его деятельность заключалась в сборе денежных средств и продуктов для более чем двухсот арестованных в Советской России эсеров-«интернационалистов» [8]. Однако данный комитет носил ярко выраженный узко-партийный характер, ограничиваясь поддержкой исключительно левых эсеров, что вызывало критику со стороны других эмигрантских групп.

Тем не менее, несмотря на серьёзные идеологические расхождения, летом 1923 года представители различных левых направлений русской эмиграции в Берлине сумели наладить взаимодействие. В создании Объединённого комитета приняли участие Заграничная делегация Объединения ПЛСР и ССРМ (Партии левых социалистов-революционеров и Союза социалистов-революционеров-максималистов), а также Русский комитет защиты анархо-синдикализма и Группа русских анархистов в Германии [9].

Таким образом, был сделан важный шаг к выработке единой платформы солидарных действий. Несмотря на различие в стратегических ориентирах — от анархо-синдикализма до революционного социализма эсеровского толка, — все эти группы смогли объединиться вокруг общей задачи: защиты преследуемых в Советской России революционеров и политических заключённых.

В то же время русские анархисты в Берлине использовали издание «Анархический вестник» как главный орган своей агитации. На его страницах было опубликовано воззвание, в котором содержался страстный призыв к международной солидарности:

«Мы не можем допустить мысли, — говорилось в нём, — чтобы трудящиеся Запада молчаливо присутствовали при систематическом уничтожении непреклонных борцов рабочей и крестьянской России. Каждый рабочий, каждая группа их, каждая революционная — синдикальная, политическая или культурная — должна немедленно поднять свой негодующий голос и остановить руку, занесённую над жизнями революционеров России.

Принимайте резолюции протеста. На каждом собрании рабочих, где выступают коммунисты, предъявляйте им запросы и требуйте от них ответа. Пусть представители большевистского правительства в городах Европы и Америки услышат гневные протесты трудящихся. Необходимо, чтобы в каждой стране образовались комитеты защиты и помощи русским революционерам» [10].

Основной задачей берлинских анархистов и созданного ими Комитета защиты было распространение информации о положении политзаключённых в Советской России. По их мнению, западный рабочий мир должен был знать о том, что тысячи революционеров находятся в тюрьмах и ссылках, и что советская власть преследует инакомыслящих — зачастую простых рабочих и крестьян, не связанных с какой-либо партией. Таким образом, главным оружием анархистов в эмиграции становилась информационная борьба, направленная на разоблачение репрессивной политики большевистского государства и мобилизацию международного общественного мнения.

Насколько успешно решались эти задачи, можно судить по тому резонансу, отражением которого явились как многочисленные митинги и петиции в Германии и других странах, так и образование ряда комитетов и групп в Западной Европе, Северной и Латинской Америке. В США были созданы специальные комитеты поддержки русских революционеров, которые собирали финансовые средства, медикаменты и книги, а также организовывали публичные мероприятия — лекции, митинги и демонстрации — для информирования американской общественности о репрессиях в Советской России. Подобная деятельность позволяла привлекать внимание не только рабочих, но и широкой общественности, включая журналистов и интеллигенцию.

Впоследствии анархическая эмиграция, во главе с Григорием Максимовым, постепенно переместилась в другие страны Западной Европы, в частности во Францию, где продолжала поддерживать связи с международным анархо-синдикалистским и революционным движением. В это время немецкие анархисты сохраняли активность на родине, продолжая бороться за права рабочих и за защиту преследуемых революционеров.

Однако ситуация резко изменилась с приходом к власти национал-социалистов в январе 1933 года. С принятием власти Адольфом Гитлером деятельность FAUD была фактически прекращена: организация распустилась, её публичные структуры были запрещены, а активисты подвергались преследованиям. Тем не менее многие бывшие члены FAUD продолжали вести политическую работу в подполье, участвуя в организованном сопротивлении нацистскому режиму, занимаясь тайной агитацией, распространением информации и поддержкой преследуемых за участие в рабочем движении.

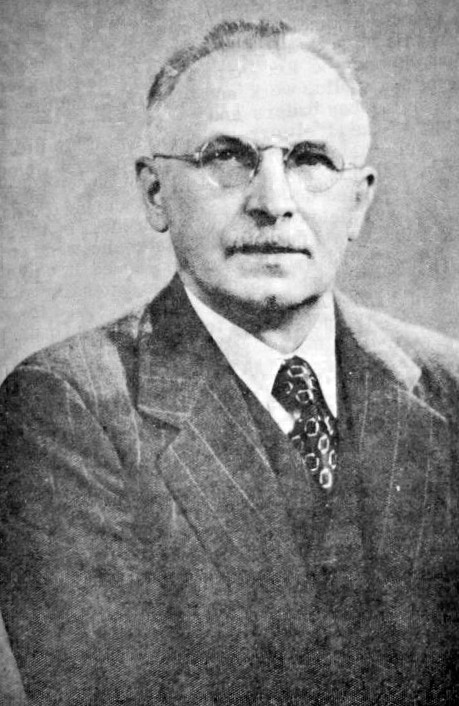

Максимов, в свою очередь, переехал в Париж, а затем в Чикаго, где участвовал в движении Индустриальных рабочих мира (IWW) и редактировал русскоязычные синдикалистские издания, такие как «Голос труженика» и «Дело труда». Максимов также оставался активным в международных анархистских организациях, включая Международную ассоциацию трудящихся, и занимался защитой преследуемых анархистов в Советской России.

В своих теоретических работах Максимов критиковал как большевизм, так и фашизм, рассматривая их как авторитарные системы, противоречащие принципам анархизма. До конца жизни он сочетал активную политическую работу с публикацией аналитических материалов о состоянии рабочего и революционного движения, оставив значительное наследие для русской и международной анархистской традиции.

Примечания:

Примечания:

1. Павел Полян Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал Россию. Архивировано 24 декабря 2007 года. // Россия и её регионы в XX веке: территория — расселение — миграции / Под ред. О. Глезер и П. Поляна. — М.: ОГИ, 2005. — С. 493—519.

2. Издание Группы русских анархистов Германии.

3. Rudolf Rocker. Aus den Memoiren eines deutschen Anarchisten. Frankfurt a. M., 1974.

4. Rudolf Rocker. Op. cit. S. 323 — 324.

5. Interview de Léo Voline // Itinéraire. 1996. No. 13. P. 21 — 22.

6. В. Д. Ермаков, П. И. Талеров. Анархизм в истории России: от истоков к современности. Библиографический словарь-справочник. СПб., 2007. С. 703 — 704.

7. Там же.

8. Знамя труда. (Непериодический бюллетень Заграничной Делегации ПЛСР (интернационалистов) под редакцией Александра Шрейдера). 15 марта 1922 г. С. 23.

9. В 1924 г. в Г.Р.А.Г. (Группу русских анархистов в Германии) входило 9 человек (А.Н. Андреева, П. А. Аршинов, Е. З. Ярчук и др.); секретарем Г.Р.А.Г. являлся В. М. Волин. Организатором комитета защиты был входивший в группу Г. П. Максимов; вместе с М. Мрачным (псевдоним М. Е. Клеванского) и Е. З. Ярчуком он также составил Заграничное бюро по организации РКАС (Российской конфедерации анархо-синдикалистов).

10. Анархический вестник. 1923. № 1. С. 88.