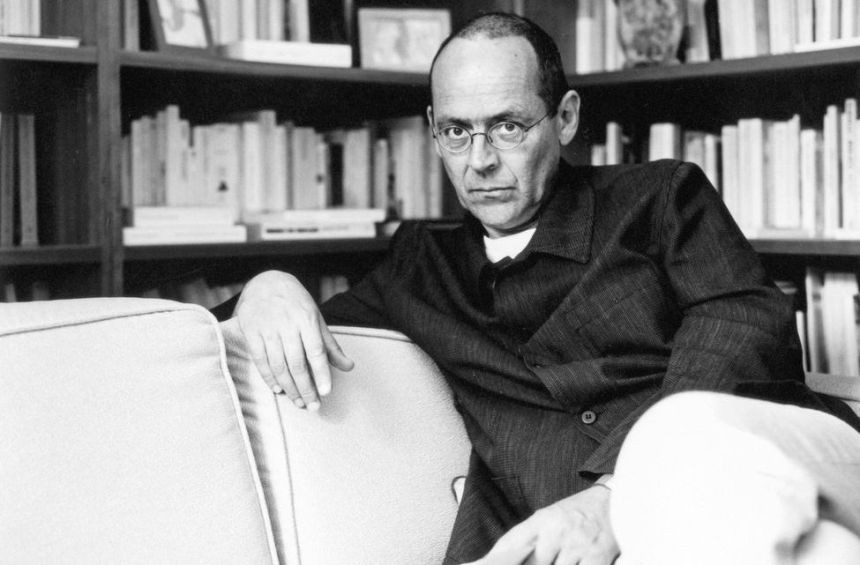

Бернар Стиглер. Как я стал философом?

Тайна и интимная сторона моей жизни

«Как

Этот вопрос Марианн Альфо адресовала мне и другим, чем поcтавила меня (и то же самое несомненно было с другими) в неловкое положение. И в размышлении над ним я сказал себе уже задним числом, что становление-философом явилось мне впоследствии, а именно как тайна и сокровенность моей жизни, в строгом смысле этих слов.

Философия и призвание

Становясь-философом, я сначала обратился к самому себе: это призвание существует и, если так, то оно относится ко мне?

Призвание, согласно его изначальному религиозному значению, это обозначение «даваемое тем, кто “почувствовал призвание”». Как пишет Катрин Климент: «Vocare (звать, называть) означает то, что все призвания адресованы индивиду, названные его именем, как его собственные».

Религиозное призвание есть поэтому призвание индивидуальное. Это и случается с индивидуумом: это момент того, что я намерен назвать процессом индивидуации.

Что касается распространения религиозного смысла призвания на светскую деятельность, то оно менее определяет событие наименования, чем наличие дара. Так каждый говорит о призвании музыкантов, писателей, художников, которые посвящают свои жизни особому дару — в смысле существования чего-то особенного.

В философском же призвании, если как таковое существует, как кажется, нет необходимости для такого измерения специального: никто персонально не посвящен в философию. Все из нас могут быть посвящены в философию, которая вместе с этим посвящением немедленно предстает даром, и в точности общим для всех. Философское призвание не может быть в частности определено тем или иным лицом. Все из нас, поскольку мы также полагаем некоторых “мы”, должны быть посвящены потенциально в философию, не в пример для других видов познания. И, соответственно, хотя мы знаем, что некоторые люди одарены в поэзии, живописи, или музыке, это же кажется сложно сказать о том, кто “имеет дар к философии”.

Если и есть люди более конкретно “посвященные” в философию, то это возможно благодаря тому, что они способны сделать переход от общей потенции к акту [философии].

Это первая причина почему я дал этому докладу, который я посвятил в память Жерару Гранелю, название «Passer à l’acte»* («Переход к действию»). Так как здесь отмечается индивидуальность призвания, то в уникальности перехода к акту общего дара философ, подобно монаху, по существу был бы индивидуальной единичностью имени. Но как это должно случиться? Есть ли такой вызов, от

Философия в действии

Философию, больше чем какую-либо другую светскую деятельность, стремятся понять через призвание в религиозном смысле как вызов, в той мере, в какой философия осуществляется в действии и должна всегда осуществляться в полноте бытия и во всех моментах существования, в согласии с философским “призванием”, вплоть до “интимного и сокрытого” существования, даже когда оно интимно и сокрыто от посторонних.

По факту, это подписание философии в самой сокровенной основе личности — это то, о чем свидетельствует жизнь и смерть такого прото-философа как Сократ — с таким жертвенным измерением, которое несомненно является частью существования, полностью посвященного мысли. Эта единичность существования Сократа, его индивидуальности, была осуждена Анитом на суде.

Но это присутствие философии в основе личности только создает смысл, поскольку она неразрывно и образцово связана с судьбой той другой индивидуальности, что конституирует полис. Это то, о чем свидетельствуют Сократ и

Я полагаю, что в целях более внимательного рассмотрения несоизмеримого воздействия индивидуальности Сократа, модели всего философского существования, сегодня нам стоит обратиться к концепту психической и коллективной индивидуации, сформулированную Жильбером Симондоном. Экзистенциальное измерение всей философии, без которого философия бы потеряла всякий кредит доверия и погрузилась бы в схоластическую болтовню, должна быть проанализирована через вопрос взаимоотношения я и мы, в котором заключается эти психическая и коллективная индивидуации.

Я и мы в процессе индивидуации

Человек, как говорит Аристотель, есть политическое животное, что означает, что я не являюсь человеком, пока не принадлежу к социальной группе. Эта социальность является рамкой, структурой становления: группа и личность в этой группе никогда не прекращают поиск своего пути. Этот поиск конституирует человеческое время. И если так, то время я, которое происходит во времени мы, конечно, не есть время мы, которое в свою очередь обусловлено временем множества я, из которого оно составлено, — то, что Симондон называет индивидуацией, и которая интимно связывает эти два измерения темпоральности политического животного.

Индивидуация — это не индивидуализация. Индивидуализация — результат индивидуации, которая сама по себе есть процесс, благодаря которому разнообразие в целом, то разнообразие, которое я есть и равным образом то, которое мы есть, стремится к унификации и, благодаря которому, стремится к не-разделимости не-делимого, то есть чистому соответствию самому себе. Теперь я способно только индивидуацировать себя самого через вклад в индивидуацию группы, которая говорит мы, то есть в единстве этой группы: то есть, во-первых, то, чему учит и что составляет концепт Симондона. Но, во-вторых, это учит, что тенденция к

Из этого двойного ограничения исходит темпоральность индивидуации. В результате, если каждое я записано в мы, которое конституирует я и которое я также конституирует в свою очередь, то я и мы — два лица одного и того же процесса индивидуации, на основе которого развивается их завершенное единство этой проекции, которое никогда не конкретизируется кроме как “по умолчанию”. Другими словами, оно показывает себя как непрерывное откладывание этого завершения, которое будь реализованным было бы концом процесса индивидуации или, другими словами, концом индивида. Становясь самим собой, законченным, уже без изменений, завершенным индивидом, совершенным, он был бы без будущего. Следовательно, конец непрестанно вымышляется, поскольку он никогда не может быть реализован. Это верно как для психического индивида, что есть я, так и для коллективного индивида, что есть мы.

Это постольку, поскольку они структурно являются незаконченными и, тем самым, вымышленными. Я и мы временны — и именно потому они составляют истории, в ходе которых вещи осуществляются и события случаются.

Я и мы являются двумя фазами одного процесса, в первую очередь потому, что они разделяют одни и те же доиндивидуальные основания, которые конституируют трансиндивидуальный горизонт.

«Участие [в социальном], для индивидуума, является фактом становления частью в гораздо большей индивидуации, посредством запаса доиндивидуальной реальности, которую индивидуум содержит в себе, то есть благодаря потенциалам, что он скрывает в себе».

В тот каждый момент, когда я говорю с вами, я находится в процессе индивидуации самого себя: индивидуация самого себя означает стремление составить символическую последовательность моих высказываний. Но я только тогда добьюсь успеха в индивидуации самого себя, когда я преуспею в создании вас как таких, которые индивидуацируются вместе со мной. И если моя индивидуация преуспевает, то это то, что должно произойти с вами— но не совсем так, как я это понимаю, в ходе разговора с вами, а вы понимаете как

Впрочем, в индивидуации мы вместе, а также вы и я отдельно, поскольку мы формируем группу, участвуем также в индивидуации того, что связывает нас: язык, философия, закон, и так далее. То, что составляет наше доиндивидуальное основание.

Незнание индивидуации и начало философии в действии

Именно в рамках такого процесса, во всех его проявлениях, Сократ участвует в индивидуации полиса, и вплоть до конца, и следственно до предела, он соединяет свою судьбу с судьбой коллектива: вплоть до своей смерти, которая есть в то же самое время конец его индивидуации и начало нашей философии. Сократ, связав определенным образом свою смерть с полисом, открывает философское отношение, которое необходимо основывает всю философию, как образцовое отношение я и мы. Итак, этот конец также, следственно, является безграничностью.

Когда Критон предлагает ему сбежать, Сократ отказывается, поскольку тогда бы, как он говорит, его дети стали сиротами — дети Сократа есть дети полиса, еще до того, как они стали детьми Сократа. Лучше, если они будут сиротами Сократа, чем их собственного полиса. И вот почему, продолжает он, — либо необходимо «оспорить справедливость принятых решений, либо исполнить их», отстаивая законы полиса без оговорок, как бы “в жизни и в смерти”. Так, эта смерть имеет наследственное обязательство: продолжая интерпретировать законы полиса вне смерти Сократа, так же, как из смерти, смерти, что становится также видом выживания, как κλέος, как приемственность — даже если не как, как Платон будет некорректно пытаться продемонстрировать, бессмертие.

В этом отношении, смерть Сократа остается незавершенной — заряженной “потенциалами”. В чем и заключается его гений.

В противоположность науке, философия всегда является философией философа, и, как сказал Ницше, первый вопрос, сформулированный философом, это “кто”? Это означает, что в конце концов философия как дискурс философа есть всегда par excellence дискурс индивидуации, что, следственно, есть всегда в то же самое время индивидуация я и индивидуация мы, разворачивающийся в его собственных определенных границах, через экзистенциальную особенность философской индивидуальности, и совершенно недостижимую.

Тогда, это означает, что невозможно выразимо опредметить, что есть индивидуация. Невозможно “знать” индивидуацию, как пишет Симондон, без достижения этой индивидуации, без трансформирования ее, например, в открывании тем самым нового отношения, которое является философией в действии.

Мы не можем, в привычном смысле этого слова, знать индивидуацию. Мы можем только индивидуировать, индивидуировать самих себя, и индивидуироваться в мы. И эта размерность находится таким образом в границах знания, собственно говоря.

Вот почему сократовская мысль есть незнание. Но это также значит, что дискурс индивидуации перформативен (в остиновском смысле): философское высказывание есть необходимо также деяние, до самой смерти. И эта теория всегда также практика — в противном случае это ничто иное, как болтовня. Вопрос философии — это прежде всего действие.

Как следствие этого вопроса артикуляции я и мы философов, философская жизнь должна быть образцовой: философия философа имеет смысл только тогда, когда она иллюстрируется через жизненный путь — то есть, умиранием. Чтобы выразить его [философа] существование и его мысль так, чтобы они не противоречили друг другу. Это и есть главный опыт невозможного, даже если он также обладает истиной, и как истиной невозможного. Этот опыт не только математической, физической, логической, художественной истины, но и истины как таковой: образ жизни, если не в истине (которая была бы, очевидно, иллюзией), но, как минимум, в вопросе истины, в наименовании и испытании истины, что не сводится к определенной деятельности, которая таким образом составляет, как Бланшо бы назвал, “вопрос целого”.

Непосредственно теперь вопрос истины — это также начало истории философии и цельной биографии философа –– это вопрос о начале, вопрос об истинном начале, который раскрывает себя впервые в своей подлинной философской форме, в «Меноне», как вопрос о происхождении добродетели и ее образцовости, которая есть то, в точности, что отсылает к я и мы.

Вопрос начала и желание незнания

Вопрос начала есть то, что составляет целость человеческой индивидуации, которая является полнотой желания: целость человеческого бытия, насколько она по существу желаема. Так, философия по существу, как минимум, с самого своего существования, является поиском начал, и именно в этом смысле можно сказать, что каждый человек философствует — так как она всегда и с самого начала не определена со своим собственным началом. Это то, что Бланшо говорит в отношении Фрейда:

«Фрейд говорит приблизительно, что все вопросы, которые являются вопросом о начале, импульсивно заданные детьми, служат как трансляции для тех, кто их не ставит. Точно так же, мы допрашиваем самих себя для того, чтобы поддержать и продвинуть страсть вопроса. Но все вопросы направлены только на один вопрос — центральный вопрос, или вопрос целого».

Вопрос о начале непосредственно является эротическим или либидинальным вопросом: это, буквально говоря, вопрос желания — вопрос поставленный желанием, который не перестает вопрошать, и вопрос, который ставит сам себя с того самого момента, когда кто-то задается вопросом желания, когда кто-то спрашивает о желании, что оно есть. В «Пире» Платона Диотима говорит, что знание есть, согласно его природе, в корне эротическое, и именно поэтому философия есть любовь к знанию, но поскольку знание есть по существу недостаток — так же и объект желания есть недостаток.

Желание всегда есть желание к познанию именно в том смысле, в каком я полагаю, что человечество, как желающее бытие, есть всегда потенциально философствующее.

И с этой точки зрения, я не считаю себя тем, кто имеет личное философское призвание: я думаю, что я обладаю призванием целого мира к философии. Я думаю, а я всегда так думаю, что я призван, как и все мы, к философии, как все мы такие, какие мы есть. Но вопрос будет так же и таким, тем не менее, а это заметный сдвиг, чтобы узнать, не посвящаемся ли мы таким образом, каким мы становимся. Таков смысл вопроса о становлении философом, поставленный временным пониманием как процесс индивидуации, а это само по себе как переход к действию философского призвания общего для всех есть то, что формирует “мы”, которые мы есть и которыми мы станем.

Переход к действию как трансгрессия

Вопрос философии в потенции есть вопрос перехода к акту философии.

Это так, даже если “переход к акту” является также психоаналитическим выражением. Это обозначает, в ходе лечения, отказ, где, как говорит Фрейд, “вместо воспоминания”, анализирующий действует. Этот акт может обозначать суицид (и Ксенофонт описывает смерть Сократа как вид самоубийства), но также, в более общем плане, ту или другую форму трансгрессии.

Теперь мы увидим, что также, когда дело доходит до философии, с одной стороны, присутствует нейтрализация действия, которая вызывает соблазн ассимилироваться с операцией переноса желания, позволяющего преодолеть блокировку, что является частью невротического измерения полиса, методической и страстной практикой логоса (диалектической), через которую потенциальный философ становится актуальным философом. И, с другой стороны, переход к акту философии может иметь отношение к границам, фундаментальному опыту границ, из которых первое наименование (но не только первое, и не только последнее) было бы “началом”. И при этом этот переход имел бы отношение к индивидуации, как уже упоминалось в его политическом смысле и как призвание к трансгрессии определенным образом в границах закона, из которых Сократ будет показателен как

Так, этот переход к акту философии как политике, где философская перформативность находит говорение как делание, направляет нас также к словам Маркса, согласно которым необходимо заниматься интерпретацией бытия через его трансформацию — в становлении.

Воспоминание

Я не всегда философствую “посредством действия”, если я

В происхождении философии, с Платона, вопрос об истоке открывает сам себя как вопрос воспоминания. Теперь, вопрос происхождения был также и прежде всего представлен как этот вопрос происхождения, по существу через воспоминание, который затем стал собственно философским вопросом о воспоминании, анамнезиса Платона.

Когда Марианн Альфо предложила мне рассказать о сокровенном и тайном способе, которым я стал философом, я был чрезвычайно стеснен, не только потому, что сам вопрос громаден, но и потому, что этот путь был проделан через довольно необычайную сокрытость, и именно как тайну — все, что происходило случайно и все еще удерживает меня от говорения о себе самом в понятиях философского “призвания”. Но что также касается в целом философии, поскольку я пришел включить случай в само основание философии, и возможно как ее неразрешимую тайну.

Вопрос Марианн Альфо вернул меня обратно (начиная с 10 октября 2002 года, когда я начал размышлять над этим) в философское положение, в котором нелегко оставаться, которое имеет тенденцию, в повседневной жизни, забывать, и это было именно положение припоминания — помимо простого воспоминания. Этот вопрос, связанный с интимной стороной моего становления философом, привел меня к возвращению к самому себе, отбрасыванию меня назад в моменты, в которых я был, если не вычеркнул из памяти. Как минимум, втиснул в фон моего существования, даже если эти моменты относились к началу: началу моего перехода к философскому акту, но которое вписано само по себе в другой жанр перехода к акту.

Воспоминание было в самом начале моего вхождения в философию, таким образом, что было по существу привязано к очень экзистенциальному опыту воспоминания, которое пришло ко мне только как то, что вывело меня на философскую позицию, всецело случайно, и это то, из чего у меня было второе воспоминание, в своем роде, по поводу этой рефлексии над тайной моего становления-философом, которое привело меня сегодня к вам.

Необходимость говорить правду

Когда, поначалу, они казались мне как таковыми, вопросы начала и воспоминания представлялись сами по себе для меня непосредственно как вопрос истины. По факту, вопрос о начале есть вопрос об истине о начале, и как таковой это непосредственно вопрос о самой истине. Размышляя над возможностью ответить на приглашение Марианн Альфо, я решил повернуть и прямо противостоять этому вопросу об истине. Как-то я неожиданно столкнулся с ним в моей жизни почти ощутимым образом, как если бы у него было тело, буквально, как если бы я мог схватить его, так сказать. Но это безусловно коснулось меня, тем или иным образом.

Вопрос представлял внезапно мне мое философское “призвание”, в той мере, в какой как таковое призвание существует, который навел меня на размышление, что настало время, чтобы реконструировать, посредством анамнесиса, вопрос об истине в том, в чем именно он представлял сам по себе для меня как вопрос об истине времени. Это время настало, чтобы я снова сформулировал вопрос, и чтобы я открыл себя ему, поскольку он сам раскрылся случайным образом. Как мне казалось, это был мой долг, определенным образом (а это тяжелое слово, которым я, тем не менее, имею вес), это было моим долгом говорить, если не правду, то, как минимум, проговаривать необходимость говорить правду, и в попытке, насколько это возможно, дойти до основания “моей правды”, правды моего путешествия по вопросу об истине. И, возможно, это представляется как опыт невозможности говорить правду, кроме как по умолчанию, как фикция постфактум: во времени и как времени, как работе времени.

Философствование контигентностью

Мое становление философом посредством действования, если оно имело место, и я действительно верю, что оно имело место быть, было следствием анамнесиса, созданного объективной ситуацией в случайном течении моего существования. Случайность состояла в пяти годах лишения свободы, которые я провел в Тюрьме Святого Мишеля в Тулузе, тогда в Центре Заключения Мюре, между 1978 и 1983 годами, которые очевидно предшествовали переходу к акту, то есть по причине трансгрессии.

Так, эти пять лет были проведены в философской практике, в экспериментальной феноменологии и в переходе к границам феноменологии, следуя этому “переходу к акту”, который сам по себе совершенно не имел никакого отношения к философии.

Нужно быть всегда готовым философствовать до смерти, как делал Сократ, и философствовать в том, что умирает, то есть в жизни — но “жизнь” означает здесь существование и факт, случайность. Например, существование Сократа обреченное на смерть есть случайность, которая является необходимой. Сократ убедится, что это необходимость, он совершит ошибку, которую ему необходимо было сделать. Философское призвание, если оно есть, предлагает себя, как у Пруста, в будущем преддверии apres-coup (постфактум), как выносливость “задним числом”.

Постфактум пересекает и структурирует то, чем были пять лет в тюрьме для меня. Но также и следующие двадцать лет, которые привели меня сегодня к вам. Как и до закона, годы, которые я посвятил укреплению этой “необходимости”, этой ошибки, которая должна была случиться.

Но, в то же самое время, этот вопрос о призвании относится к призванию по умолчанию, или по случайности, поскольку это призвание есть всегда призвание каждого, “каждого” формирующего мы, которых философ посредством действия представляет в индивидуации, по умолчанию.

Словно летучая рыба

Мое заключение в Тюрьме Святого Мишеля, как результат перехода к акту, будет приостановлением моих актов и интерпретации моих действий: таким является функция тюрьмы. Но интерпретация и приостановка, — которые также являются началом философии (даймон Сократа — это тот, кто прерывает), были для меня поводом для рефлексии над тем, чем является переход к акту в целом — и воспоминания всех актов, которые привели меня туда.

Более того, спустя двадцать лет моего освобождения, как мне кажется, мое путешествие никогда не перестанет быть цепью отношений между “действием” и его приостановкой “философией в действии”, между письменной и высоко социальной активностью. Было бы необходимо здесь проверить двусмысленности отношения между этими словами, актом и действием, со всеми проблемами перевода греческой ἐνέργεια в латинский actus.

Именно Аристотель формирует эту пару акта и потенции, с помощью которой я пытался в этот же день продумать свою собственную жизнь, но которую я обнаружил почти двадцать пять лет спустя в «Истории философии» Гегеля, где тот реформирует, в его комментарии на трактат «О душе», аристотелевский вопрос о дюнамисе и энергии как вопрос о

В этом трактате Аристотель представляет три типа души, согласно трем способам существования живого, трем видам живого развития: растительная, животная и интеллектуальная души, которые формируют три отношения к «неподвижному перводвигателю», к Богу как желанному par excellence, как мотиву и в этом смысле причине всего, что движется. Аристотель объясняет, что чувствительная (животная) душа, например, большую часть времени ощущается в потенции, а не в действии. Эта чувствительность действует только тогда, когда она воспроизводит саму себя. В остальное время, она остается в низшей форме вегетативной души, которую Аристотель также называет питательной. Тоже самое относится к интеллектуальной, или ноэтической душе: она редко встречается только в действии и большую часть времени остается в животном состоянии. Она действует только тогда, когда, участвуя в божественном, вос-производит истину. Это то, что наталкивает Гегеля сказать, что животная душа есть сама-в-себе интеллектуальная душа и в

Это сообщение, и упомянутый урок, будут сопровождать всю мою уединенную работу, со времени моего лишения свободы — вопрос становится вопросом об условиях перехода из потенции к акту, что Аристотель называет соучастием в божественном. И в этом отношении, чтение «О душе» было решающим для осмысления движения и его причины, и что можно было назвать душевным состоянием как желание, то есть отношение к неподвижному первому двигателю, поскольку для такого перехода из потенции к акту, показалось мне, внимание к среде оказалось решающим.

Изучая чувства, Аристотель подчеркивает вследствие, что никто не чувствует того, в случаи касания тела, что это тело формирует среду, тогда как, например, в случаи со зрением, среда — это то, что он называет диафаном. И он указывает, что именно среда, как то самое близкое — это то, что структурно забыто, подобно воде для рыбы. Среда забывается, поскольку она стирает саму себя до того, как предоставит место. Среда всегда уже есть, но этот факт ускользает от нас так же, как «обитающим в воде животным», как сказал Аристотель, «неизвестно, соприкасается ли текучее с текучим» (423ab): вода — это то, что рыба всегда видит и то, что она никогда не видит. Или, как Платон сказал также в «Тимее», если бы мир был сделан из золота, то золото было бы тем единственным, что никогда бы не виделось — это было бы не существующее, но только явное существование этого бытия, появляющегося только в случайности, по умолчанию.

Аристотель в этом трактате не рассматривает ноэтическую среду (интеллектуальную среду), отдавая место логосу (он делает это, с другой стороны, в «Аналитике»: такова его логика). Чтение Аристотеля, это то же самое возможное существование такой ноэтической среды, как элемент повседневной жизни интеллектуальной души, над которым я много медитировал в своей камере, где я был словно рыба из воды. Там должна была быть среда интеллектуальной души, думал я, если чувства животной среды имеют свои среды.

Теперь, как мне представляется, этой средой именно была среда языка. Я задал самому себе чтение Соссюра и Витгенштейна. Позже среда стала для меня тем из артефактов, дополнением в целом, исходя из которой язык (через который устанавливается ежедневный опыт логоса) был бы одним измерением, но из которой технические артефакты (состоящие из вещей) образовали бы другое измерение.

С тех пор, философия заключается в рассмотрении среды, пока существующее способно выделить себя из нее, в том же смысле как летучая рыба может покинуть воду: ненадолго, прерывисто. В этом выделении, или абстракции, среда предстает в поле зрения, иными словами, также здесь захватывающей. И подобно стене, по умолчанию, как обстоятельство перехода из потенций интеллектуальной души к ее актам, к ней самой для самой себя. С тех пор, я не мог претендовать на то, что в моей камере я был словно рыба в воде, но, в этой камере, где я был полностью недосягаем в жизненной среде интеллектуальной души, мире как рамке артефактов формирующих отношений и поддерживающих социальные отношения, у меня был возможно этот мир, как для рыбы, летающей над своим элементом — элементарной средой, полностью состоящей из дополнений, где элемент, другими словами, всегда отсутствует.

Итак, я обнаружил, — и я это говорю в платоновских терминах, но с той точки зрения, которая меня противопоставляет Платону, — что этот элемент был гипосомнесисом, как тот, что представляет место анамнесису.

Гипомнесис и смертность

Что касается анамнесиса, вспомним сцену из Менона. Сократ встречает Менона, который направляется в дом Протагора, чтобы научиться добродетели. Сократ предлагает ему прежде всего спросить, что такое добродетель для него самого, чтобы узнать, действительно возможно ли ею научиться. На этот вопрос о том, что такое добродетель, Менон отвечает, предлагая примеры различных добродетелей. Сократ говорит ему, что это не есть ответ на вопрос о познании добродетели как таковой, которая познается не через

Федр, как догматическая реприза Менона и упрощение смысла выживания Сократа в смерти, с одной стороны, основывает рассуждение о бессмертии души, осуждая тело как грехопадение, тюрьму души, место страсти и причину забвения душой своего знания о происхождении. А с другой стороны, противопоставляет анамнесис гипомнесису: последнее как техника памяти (и он здесь имеет дело главным образом с написанием книг)имеет дефекты, что и тела, и в этом смысле она ведет к заточению. Она для Платона то, что делает душу забывчивой, заменяя истинную память искусственной памятью, и подчеркивает забвение происхождения, в которое душа впала при своем нисхождении в тело.

Гипомнесис здесь, вообще говоря, фигура искусственности, техники как мертвого симулякра жизни-как-бессмертия. В гораздо более раннем диалоге, Платон поручил Протагору провести рассуждение о протезировании вообще и о дефектах тела, а через него и о смертных, и, собственно говоря, о смертности. Протагор (в диалоге, носящем его имя) предлагает генезис, который также является генезисом фундаментально случайной природы смертных, плодов ошибки титанов, случайности, происходящей именно из забвения. Зевс, приказал Прометею и Эпиметею распределить способности среди живых существ, которые не являются бессмертными, и вручает им все способности, дюнамеи, чтобы раздать их живым.

Эпиметей, который выпрашивает самому заняться распределением, забывает оставить способность человеку, которую Прометей пытается компенсировать кражей огня, то есть техники. Кражей, которая является переходом к действию, тщетной попыткой восполнить недостаток качества, другими словами, неисполнению долга, который отныне поражает нас, смертных.

Это случайное забвение, порождающее протезы и искусственные средства, восполняющие недостаток происхождения, является также источником гипомнесиса, которому Платон позднее противопоставит анамнесис происхождения. В противоположность метафизике, возникающей в «Федре», миф о вине Эпиметея говорит, что в начале есть только изначальное отсутствие Бога, и человек, лишенный качеств, существует только по умолчанию, которым он становится.

Экстраординарное в отсутствие мира

Переход к действию случайно погрузил меня в глубоко философскую ситуацию, которая, в свою очередь, была переходом от потенции к действовию — реминисценцией через прерывание действия и приостановление условий обычной жизни. Это было началом опыта сверхъестественного. Я считаю, что переживание необычного существенно для философии: это смысл сократовского шаманизма, его знаменитого даймона. В феноменологии Гуссерля это также является обращением вспять естественной установки.

В течение пяти лет я переживал это сверхъестественное, потому что сталкивался с ограничениями условий интеллектуальной жизни, удерживаясь над обычной социальной поверхностью этих условий. Я почти ухватился за сверхъестественное, как за обычную невидимую среду, внезапно рассматриваемую как таковую. Но в темноте своего невежества, ощупью, мне казалось, что оно составляет те условия опыта, которые не могут быть найдены в опыте, потому что они обусловливают его.

Лишенная “внешней среды”, моя “внутренняя среда” обрела ту несоизмеримую глубину и весомость, к которым стремились мистики и, в более общем смысле, аскеты. Но точно так же и в его отсутствии, и в самой сокровенной и тайной пустоте “внутренней среды”, “внешняя среда” конституируется как несводимая. И таким образом я испытал гуссерлевский урок, но, как мы увидим, contrario. Отсутствуя, мир царил в моем монастыре подобно “отсутствию плода”. Через несколько месяцев заключения я написал над маленьким столиком, за которым работал и ел, стих Малларме:

Мой голод, который не насытит ни единый плод,

Но познан в его недостатке равный вкус:

И лишь взрывом благоухает человеческая плоть!

По мере того, как проходили дни, я обнаруживал, что нет никакой внутренней среды, а есть только то, что остается здесь, в моей камере и под его мнезической формой, в некотором смысле в пустоте, остатках, дефектах, искусственности, из которых состоит мир и через которые он находит свою консистенцию. Я больше не жил в мире, а скорее в отсутствии мира, который представлялся здесь не только как изъян, но как то, что всегда в изъяне, и как необходимый изъян, а не как недостаток.

И наоборот,

Моя свобода, гипомнезы и необходимость мира

Из этих остатков мира я собрал материал для реминисценции необходимости мира — и, фактически, его собственно несводимого характера. Это, конечно, было реминисценцией или реактивацией из этих остатков, но, подобно гуссерлевскому анализу происхождения геометрии, эта реактивация мира была возможна только через посредство того, что позволило бы мне каким-то образом изобразить этот мир идеально, как, например, раб Менона изображает геометрический идеал на песке: опираясь на гипомнесисы прочитанных книг и написанных слов.

Потому что мир, в котором состояла внешняя среда, не исчез полностью в самой своей экстериорности (иначе я сошел бы с ума): я воссоздавал его каждый день через то, что я много позже назову третичными ретенциями, то есть через гипомнестические следы.

Эта экстериорность была несводима, что означает, что я не мог достичь (самого себя) в ней (внутреннее есть ничто без внешнего, различие между ними — иллюзия, очевидно необходимая и даже непреодолимая), но в моей власти было воссоздать ее. Таковы были моя свобода, моя интимность и моя тайна. Очень скоро я нашел в себе силы, чтобы начать читать и писать, скрывая вокруг себя интимную гипомнестическую среду (которая, тем не менее, уже была на пути к тому, чтобы стать публичной), одновременно тайную, загадочную и все же уже публикуемую. Я создал мир, который с годами и после периода моего заключения станет моей философией.

Если бы этого не случилось, я бы сошел с ума или стал совершенно асоциальным. Потому что если мы состоим из удержаний, которые остаются внутри нас в отсутствие мира, то эти удержания производят удержания, которые являются желаниями действий, действительными формами бытия-в-мире. Я нашел способ приостановить эти протенции, потому что я перенес их на свое непрестанное усилие рассмотреть элемент, оставаясь при этом самим собой вне его — через создание того другого элемента, который в процессе становления становился “моей философией”, чистой тканью гипомнесисов, следы которых я ежедневно оставлял на бумаге, подобно улитке, скользящей по стене.

Хрупкость свободы

Тюрьма — это аскетизм без конца, за исключением микроинтервьюций, таких как визиты и, когда приходит время, дневное освобождение. Кончилось тем, что я боялся (и в то же время делал) этих микроперерывов в молчании, в котором заключается аскетизм. Я даже избегал, насколько это было возможно, “прогулок”, которые нарушали тишину, которую я научился любить. Когда человек начинает систематически практиковать переживание своей доиндивидуальной среды (став доступным для себя вне контекста мира), как почти осязаемой среды (немного похожей на то, как рука, помещенная за окно во время скоростной езды, заставляет воздух восприниматься как жидкость), таким образом полностью приостановив всякое отношение к значимой среде, отличной от той, которую он несет и реактивирует внутри себя, или от той, к которой он сознательно направляется (например, к книге, которую он читает или, скорее, пожирает, или к книге, которую он пишет). Теперь, если человек внезапно сталкивается с микроинтерпретациями этого аскетизма, то, как это ни парадоксально, он ужасно страдает: он обнаруживает, что на самом деле быть “свободным” — это страдание. Она страдает потому, что большую часть времени производит себя не как свободного, а именно как отчужденного. Человек с удивлением замечает, что в этой клетке он гораздо свободнее, или, по крайней мере, что свобода там гораздо доступнее, гораздо чище, проявляясь тогда по существу как хрупкость, как то, что внутренне хрупко, что должно стать предметом всей его заботы, подлинного культа, культуры. Эта культура, которую я назвал в честь Эпиктета, моя Мелета.

Тишина, из которой возникает голос

Моя Мелета был в действительности ансамблем дисциплин.

Я, например, в течение этих пяти лет каждый день начинал с чтения Малларме. Я вставал, как только просыпался, чтобы избежать тех неконтролируемых протенций, которые будут возникать как утренние грезы наяву. Чтение стихотворения или чтение и перечитывание прозаического текста, как правило, в течение получаса, не для того, чтобы выучить его наизусть, а для того, чтобы понять его.

В более общем смысле, моя Мелета возникла из чтения, ведущего к длительным упражнениям в письме в различных формах, которые пришли к формированию настоящих методов чтения, которые состояли в процессе, посредством которого прочитанные тексты были каталогизированы, затем преобразованы в комментарии, и, наконец, состояли из письма, в котором эти остатки мира были вновь собраны: так была произведена реминисценция.

По вечерам я читал романы.

Я жил только языком, и исключительно письменным языком. Я говорил очень редко. Мне это не нравилось, больше не нравилось. Я научился любить тишину, в которой я мог бы слушать то, что всегда возникало, пока я ждал: другой голос, монолог, в котором говорил не я, а другой я, которого я называл я-другой, другой во мне, которого я нес в себе, которым я стал, как будто я был отягощен тем, что Сократ приписывал задаче майевтике.

Язык, отказавшись от своей коммуникативной функции, полностью раскрыл себя своему значению, или, скорее, как значению, как если бы он обратился к своему призванию означающего, внезапно разрастаясь. Он делал знаки, буквально, иногда до безумия. Я слушал и старался запомнить все, что слышал или читал. Это произошло с абсолютной необходимостью. Он означал, как будто говорил сам по себе, и с этой точки зрения я, очевидно, склонен говорить о “призвании”: он напоминал то, что традиция считает тем, из чего состоит призвание. Это был вопрос голоса (vocare).

Этот безличный голос, который не был языком общения, был языком чистого значения, о котором Бланшо говорил относительно Рене Шара в «Звере Ласко». Когда этот язык начал “говорить”, то есть обозначать, у меня возникло ощущение, что я вхожу в состояние сверхъестественной ясности. Это была своего рода страсть, и именно в этих исключительных условиях я столкнулся с греческой страстью к языку и возникающим там вопросом о логосе, страстью и вопросом, которые были также состоянием исключения и происхождения: нашим, поскольку мы философствуем сегодня, в потенциале или в действии. Но я пришел к выводу, что эта изначальная греческая страсть была также и дефектом происхождения, как заметил Гуссерль в конце своей жизни, она была гипомнестически конституирована изъяном, этим изъяном и является гипомнестической техникой письма.

Много позже я сравнил свою позицию с мыслями Гуссерля о монологе в «Логических исследованиях». Но я сделал это на основе частых подготовительных чтений Платона и его рассуждений о дианойе, диалектике как диалоге души с самой собой, в контексте, где для меня, строго экспериментируя с дианойей, понимая ее с целью критиковать диалектику, как ее хотел установить Платон — это было прежде всего делом борьбы против плохого монолога. В аду живут те, кто, как говорится, разговаривает сам с собой, те, кого в эти дни повсюду видишь на улицах, те, кто потерял свой дух, побежденный суровостью жизни.

Вот как я взялся практиковать философию, как переживание тишины, в которой возник голос, как монолог, поддерживаемый гипомнесисами письма, анамнестически воссоздающего язык, который не позволяет понять себя иначе, как через испытание замкнутого аскетизма и абсолютного одиночества, язык, который редко рождается в диалектике диалога между двумя, в социальной диалектике, которая почти всегда становится сегодня, к несчастью для нас, чистой болтовней, если не системой кретинизации.

В этом монологе крайностей, на грани разговора с самим собой, но как раз перед этой точкой, на грани этого квази-безумия крайних мыслей, конечных целей и глубоких корней, гипомнесис был моей защитой.

Обрести место: изобретение местности

Таким образом, я открыл то, что в философии называют феноменологическим эпохэ — устранение мира, тезиса о мире, то есть спонтанную веру в существование мира, которая составляет на языке Гуссерля естественную установку — то, что я раньше называл обычной жизнью. Я открыл эту философскую теорию и практику случайно, задолго до изучения ее в работах Гуссерля: я выводил ее из ситуации, я практиковал ее, в некотором смысле, эмпирически и жестоко. Когда я обнаружил, что она сформулирована и теоретизирована феноменологией, я оказался в состоянии невообразимого возбуждения. Я думаю, что Гранель, сопровождавший меня на протяжении всего этого приключения, тоже был в восторге, и у него создалось впечатление, что он пережил совершенно необычный опыт, но в то же время он также иногда оказывался обезоруженным: мое положение часто заставляло меня сопротивляться традиционному прочтению того, что он справедливо любил называть “традицией”.

Затем, по воле случая, благодаря самому Жерару Гранелю, благодаря книгам, бумаге, знанию письма и чтения, которым меня научила Республика, за что я здесь ее благодарю, как ребенок, лелеющий свою мать. Благодаря этому случаю, вышедшему из борьбы, которую вели за грамотность, в частности, философы. Борьба, которая доказывает, что можно вести политику перехода к философскому акту, если вы хотите, по случайности всего того, что я вскоре назову уже-там, что оставило мне наследие этого счастливого наследия, я смог перейти от эмпирической практики эпохэ, приостановки, к практике, которая была аргументированной, методичной и к “аподиктическому” призванию или притязанию. Поэтому я смог войти в философию, собственно говоря, случайно, но также и благодаря законам города. Дух законов Французской Республики означал, что в этой старой тюрьме была библиотека.

Эти законы и то, что сегодня, через государство, все еще сохраняется как их дух, я надеюсь, в последующие годы не найдут своего разрушения, но, напротив, свой анамнесис, в некотором смысле свое обновление.

Таким образом, я перешел к философскому мышлению, то есть к аподиктическому мышлению. Аподиктический означает без дейксиса, по другую сторону дейксиса, вне дейксиса, вне контекста: вне среды, без

Итак, в приостановке мира и в его аподиктическом остатке я нашел сначала отсутствие мира, этот “познанный недостаток”, который, как таковой (недостаток), является скорее изъяном (defaut) и необходимостью (il faut) одновременно. Тем, что предлагает и дает место, а не тем, что “не имеет места”. Недостаток в данном случае — это неспособность знать, как жить в этом отсутствии, не знать, как найти обучение, необходимое по умолчанию, то есть изобрести его. В невозможности отсутствия мира, совсем близкого к немиру, я нашел мир как несводимую локальность и как саму локальность, конституированную во всех обстоятельствах, но незримо, подобно тому, как вода отсутствует у рыбы, по умолчанию, и даже как изъян. Например, тот дефект произношения, который мы слышим в иностранном акценте.

Я полагаю дефект как то, что выражает каждая локальность в своем обличье и в соответствии со своим местом: как изначальное дефектное происхождение, поскольку локальность всегда искусственно и эстетически конституирована — и в моем положении тогда и там, воссозданном и в том, что осталось от “среды”, несмотря ни на что, предоставив мне в конце концов еще одно место, ансамбль времен, которые я хотел сохранить и которые я поэтому воссоздал гипомнестически, борясь против конечности моей памяти, против того, что я позже назвал, вместе с Деррида, комментируя Гуссерля, моей удерживающей конечностью. С этими остатками, гипомнестически преобразованными, я создал новый мир, я уступил место другому месту, где я наконец нашел то, что я назвал бы достоинством тюрьмы.

Через аподиктический путь я открыл необходимость мира (то, что необходимо по умолчанию), несводимость дейктики или, говоря иначе, то, что тем не менее никогда, без сомнения, не может быть аподиктически продемонстрировано, кроме как по умолчанию.

Я полагаю, что говорить о необходимости связи, которой является изъян, о его “необходимости” — это суть вопроса «Апологии Сократа» (дефект — это прежде всего смертность) и «Критона» (где закон необходим для того, чтобы я был осужден), даже «Федона», потому что это также имеет отношение к “умиранию и желанию быть мертвым”, как Федон говорит Сократу в тюрьме, что, однако, вовсе не означает, что Сократ говорит о бессмертии души: Федон, напротив, имеет в виду принятие смертности, которая есть благочестие, что означает также и даже изначально принятие законов города. Это филия как любовь, до самой смерти, к полису: вплоть до цикуты.

Это по умолчанию то, что я испытывал посредством мелете и своей дианойи с платоновскими гипомнесисами, которые образуют диалоги, против платоновского фантазма чистой свободы, против всего отчуждения и всего дефекта, против всего изъяна, выдаваемого за отчуждение. И я сделал это, не переставая читать Платона, в отсутствие Платона, осмелюсь сказать: там, в его отсутствии, например в «Пире», обнаруживается его огромное влияние после платоновского уклонения, которое предает Сократа и которое, к сожалению, состоит в противопоставлении души телу. От анамнесиса к гипомнесису, чтобы догматизировать бессмертие души, то есть отказаться принять свое бытие-по-умолчанию или, говоря иначе, свое бытие-в-становлении. Это, в сущности, и есть то, что приводит метафизику в движение, и против чего я боролся и боролся все эти пять лет.

Идиома означающего

Законы города всегда имеют тот характер местности, который маркирует их как законы этого города, маркер случайности, из которых вытекает Афинское решение приговорить Сократа к смерти от цикуты. Эта случайность есть то, что отмечает себя и замечает себя, прежде всего в несводимости идиоматического характера языка, в том, что его значение происходит исключительно от означивания и создания знаков, посредством которых язык не перестает изобретать себя заново. Говорю ли я, даже в одиночестве или молча, или пишу, я уже нахожусь в пределах этой юрисдикции: я всегда принадлежу здесь и сейчас, к месту, несмотря ни на что. Даже будучи заключенным в тюрьму, я по умолчанию принадлежу к местной власти, и по умолчанию локальности, потому что это все еще мой язык, который составляет меня, поскольку он идиоматичен. И все эти удержания, которые сами по себе являются следами того, чего нет, потому что его больше нет — его больше нет как того, что должно быть, именно как того, что имеет смысл, идиому, локальность, то есть бытие-там, — внезапно и совершенно по-другому представляют то, чего больше нет: мир, не как бесформенную, расплывчатую, аморфную внешность, не просто сумму физических законов, составляющих вещи и существа. Мир, именно постольку, поскольку он имеет значение и может сделать это только из своей локальности.

С тех пор я старался изолировать степени локализации с помощью различных воображаемых вариаций и многозначительных практик. Существовал самый локальный уровень идиоматичности моего монолога, который я культивировал и поддерживал через искусственную удерживающую среду моих гипомнесисов, образуя в своей изолированной фактичности здесь и сейчас, где, наконец, что-то всегда происходило и даже больше, чем когда-либо. Это было потому, что я оставался темпоральным, оставаясь идиоматичным, и таким образом я никогда не заканчивал становление. Фактический мир был всем моим миром, но в нем происходило интенсивное означающее производство, изобилие новых высказываний, унаследованных от уже существующих моих знаний, удерживаемых в памяти моими “вторичными удержаниями” и сохраняемых через третичные удержания моего чтения и моего письма, которые заменяли отсутствующие вещи, поскольку они сами давали поддержку.

И там был уровень того, что я называю самой-обширной-местностью. Cмертность как этос смертных, то есть желающих и означающих существ, которыми мы являемся; место, которое, например, связывает меня, между животными и бессмертными, с Ласко как местом отдачи, которое я разделяю с Ласко.

Между этими крайностями лежат бесчисленные вариации, образующие так много способов конституирования мы, где мы находимся как идиолекты и диалекты, но также и еще не продуманные сети новых способов “детерриторизации”.

Это то, что привело меня к вопросу о дефекте вообще, но, в частности, о дефекте, который представляет собой вопрос о протезе, вопрос об артефакте, и о замене, и так далее. Вся локальность фактически была бы образована из таких протезов, где идиоматичность была бы символической, но также и искусственной элементарностью этой дополнительности.

И на самом деле я был в состоянии удерживать — и продолжать иметь место — только посредством ежедневного конституирования и воссоздания искусственной локальности моего письма и моего чтения.

Значимость и незначительность

Условия устройства мира проявляются в отсутствии мира, в частности, как невозможность выбора — своей одежды, своего дома, своих друзей, использования своего времени, и т. д. B, следовательно, артикуляции и упорядочивании. Мир есть бытие-к-миру — тогда я начал входить в «Бытие и время» и строить, осмелюсь сказать, soli-loquy (монолог) с Хайдеггером — и этот мир есть ткань или структура означающих практик, а также то, что обрамлено и соткано этими практиками.

Потому что, в конце концов, то, что связывает все те вопросы, которые вторглись в меня в неподвижности и безмолвии монолога, начиная с первого дня моего заключения, есть во всех своих разнообразных гранях вопрос о значении и борьбе с незначительностью, другими словами, и переживание этого сокровенного и тайного различия, которое появляется или не появляется, или исчезает в вещах и между вещами, и которое изменяет все в вещах.

Каждый человек испытывал это переживание и, по правде говоря, испытывает его непрерывно, сознательно или нет: человек желает, ждет или рассматривает объект, благо, существо; тогда объект, благо или существо, будучи там, стирает себя, становится безразличным, даже угнетающим, отвратительным, затмеваемым-ничто.

В тюрьме я постоянно и в

В тюрьме то, что сегодня является очень заметным и последовательным, наполненным смыслом и в этом смысле “значительным”, никогда не перестает быть на следующий день безразличным, совершенно незначительным и совершенно противоположным тому, чем оно было. По крайней мере, в том смысле, что я не понял, что именно из этих фикций исходит этот другой факт, что нет ничего незначительного самого по себе и что то, что может быть незначительным, — это не сами вещи или то, что в них самих, а отношение, которое я имею или, скорее, которого у меня нет с этими вещами, такими, как я их формулирую и упорядочиваю.

Приступая к этому переживанию, я пришел к пониманию того, что нет никакого абстрактного значения, то есть вне означающего материала и означающей практики, — и что я один отвечаю за то, есть значение или нет. С тех пор я занял принципиальную позицию, согласно которой моя задача состояла в том, чтобы отрицать значимость в незначительном. Я стоял на том, что в принципе нет ничего незначительного, кроме самого себя, когда именно я не хочу стать самим собой-другим, когда я не хочу позволить себе измениться, позволить себе индивидуализироваться через означивание другого (другой вещи, другого меня).

И я понял, что значимость требует частых практик, частых занятий. Например, человек не приходит к значению языка, в котором он не имеет устойчивых отношений, где он индивидуализирует себя в языке, но на котором не говорит, не более, чем он приходит к значению музыки, которую он усердно не практикует — как поэзия Малларме, которая отдает себя только пациенту.

Именно так я пришел к тому, чтобы навязать себе и систематически практиковать свои дисциплины, свою мелету — где я обнаружил, что значение имеет часть, существенно связанную с памятью. Предметы и, в более общем смысле, “значимые” высказывания, книги, знаки и символы, предметы искусства и все то, что составляет единство человеческой среды, –представляются мне лишь отголосками моей памяти. Именно в той мере, в какой они реагируют на ожидание моей памяти, на мое внимание, они могут подписывать и делать знаки, подавать знаки мне. С тех пор речь шла о том, чтобы научиться культивировать высокие ожидания.

Я понял также, что противопоставление означающего и означаемого — это не правильный вопрос, и что именно в этом увяз Соссюр, а вместе с ним и весь структурализм. Я столкнулся, но совершенно другим путем, с предприимчивостью Жака Деррида, чью работу «О грамматологии» я жадно читал.

Другой во мне

Таким образом, была сформирована на мой вопрос реминисценция.

Но у этого совершенно очевидно был другой источник — воспоминание о пересмотре того, что привело меня туда, оставив меня с единственным вопросом: как я мог в тот момент больше не любить мир, найти его настолько незначительным, что я рискнул, переходя к действию, обнаружить себя полностью удаленным, обездвиженным и заключенным в этой камере, не имея другого выхода, кроме как найти в себе ресурсы, которые дали бы мне доступ к таким вопросам, и найти там чувство вещей и желание этого мира?

Именно из этого первого вопроса возник вопрос о реминисценции, проинструктированный материалом моей прошлой жизни, и как вопрос о знаковых практиках, то есть это был вопрос о переосмыслении незначительности, в которую я впал, до точки перехода к действию, обнаружив себя, в настоящее время одного, единственно ответственного за мое прошлое и мое будущее.

Тогда я понял, что означающие практики представляют собой рамки, повторы, которые я назвал текстами в смысле тканей, в смысле, который, таким образом, является не только лингвистическим, но и грамматическим, то есть удерживающим, и что они являются опорами создания мира.

Ткань означающих практик, формирующая материал мира, организующая и программирующая все социальное поведение, может, очевидно, ослабевать, рваться, распадаться: я вполне могу войти в состояние невнимания к миру, а значит безразличия, даже заброшенности. И именно в той мере, в какой мир кажется мне незначительным, а в

Изолированный, я мог экспериментировать, наблюдать и отмечать, как я мог принять позицию доступности, предрасположенности или, наоборот, занять позицию и сделать себя недоступным тому, чему я противопоставлял себя, и как я мог сделать себя доступным или недоступным в зависимости от тех практик, которые я делал или не делал в различных означающих областях, которые были моими.

Не имея там ничего для себя, все, чего мне не хватало, вернуло меня к тем практикам, которые внезапно перестали иметь какую-либо материальную поддержку. Так я понял, что означающие практики — это формы дисциплины, более или менее ощутимые, и что если я не хочу впасть в безумие, то есть в

Таким образом, доступ к “трансцендентальному” субъекту, являющемуся целью всех эпох, оказывается невозможным без другого, который сам по себе недоступен без означающих практик: вне внешнего. Таким образом, внутри ничего не было. Потому что то, что ярко сияло в отсутствии мира, было изменчивостью другого, и в означающем одиночестве, которое я пытался поддерживать в себе, это была изменчивость, которая все еще была там по умолчанию, появилась vita и которую я должен был найти в себе, изменяя себя через те практики, посредством которых я постигал, мало-помалу, что другие в мире существуют, чтобы дать мне доступ, через них, к моей изменчивости, к моему будущему. Моей индивидуальности.

Речь шла уже не о достижении альтер-эго, а о другом без эго, другом другого, который не был создан из меня, но из которого я впервые создан, как “я-другой”, а не “мое-я”, и которому уступает место внешнее. Это внешнее было в той же мере вопросом уже существующего, конкретизированного через третичную ретенцию: следы, гипомнестические продукты.

Я есть по существу мое внешнее, которое есть нечто пространственное, и это неизбежно означает также гипомнестически уже-там; но оно, следовательно, также — и немедленно — темпорально, поскольку оно конституировано в уже и памятно. В этом остатке, который в тюрьме не может прекратиться, даже когда, по-видимому, больше нет ничего другого, то есть когда время больше не кажется текучим, пространство, однако, казалось мне, составляло время или, скорее, воссоздавало его в своего рода первоначальном постфактуме. А это означало, что я должен был научиться мыслить наперед возникающего противостояния пространства и времени.

Гораздо позже я обнаружил, что этот вопрос об уже существующем, который я научился формулировать через Хайдеггера и который я впервые формализовал в 1980 году через концепцию идиотекста, был также вопросом о том, что Симондон назвал доиндивидуальным.

Моя индивидуация, как

Значимость и локальность образуют, в конечном счете, единый вопрос. Я не могу найти добродетель необходимости иначе, как в несчастных случаях и непредвиденных обстоятельствах, которые выпадают на мою долю: добродетель вне меня. Это мое внешнее. Я могу найти необходимость только в среде, и только это дает мне доступ к самому себе, что означает, что нет никакой разницы внутри/снаружи. Встретившись с этим осознанием, оно определило мое последующее чтение и понимание грамматики, текста, который был для меня решающим в отношении этого вопроса.

Когда я говорю, что необходимость окружения, — что я должен изобрести его и что я по умолчанию испытываю его, –не может быть найдена иначе, как сама собой, я говорю то же самое, что и когда я говорю о значимости и незначительности, что является моей чистой ответственностью. Только мое отношение к вещи придает ей значение или нет: это то, что так хорошо показал Барт, открывший в любом элементе, какой бы ни была повседневная жизнь, ее означающую силу в мире, вопреки той незначительности, которую она обычно представляет. Сверхординарность мира — это то, что находит тот, кто знает, как выйти за пределы незначительности вещей, вещей, которые он сделал обычными, связав их в

Материалистический дух — перед тюрьмой

До того, как я попал в тюрьму, у меня не было философии в том смысле, что я практически ничего о ней не знал, но тем не менее у меня была позиция, отношение или философская предрасположенность, которая проходила именно через материализм, который возник в жизни политически — я был членом Коммунистической партии — и которая поэтому не была философской по своему происхождению: у меня было убеждение, что материальность первична и обусловливает все, поэтому я считал себя антиидеалистом и, как таковой, я верил, что философы обязательно находятся на неправильной стороне, в той мере, в какой они неизбежно находятся на стороне интерпретации мира, а не изменения положения вещей.

Истинная философия, то есть философия в действии, была политикой; и истинная политика была материалистической философией. Моими оппонентами были те, кто принадлежал к идеализму, определенному через афоризм Маркса, осуждающий интерпретацию мира и призывающий к его преобразованию через действия.

Я не могу сказать, что сегодня я материалист в этом смысле, но я просто говорю, что я остаюсь материалистом, в смысле материализма, который не отрицает духа, но который утверждает, что дух, хотя и не сводим к материи, всегда обусловлен ею. “Не сводимый к материи” означает, что есть процесс, производимый в материи, но несводимый к физическим законам или даже биологическим: есть игра мнемонических слоев, которые являются одновременно биологическими, психическими и гипомнестическими и которые требуют формализации, для которой ресурсы естественных наук остаются несводимо недостаточными.

Я сохраняю слово “дух”, чтобы обозначить этот процесс, поскольку он касается процесса возвращения, где, в частности, то, что возвращается, движимо тем, что я называю нереальной последовательностью того, что, хотя, конечно, и не существует — например, справедливость — является несводимым и, следовательно, не перестает состоять: от него нельзя отказаться, и оно является существенным двигателем всей человеческой жизни и условием желания. То, что существует, поэтому не перестает возвращаться в качестве преемственности, наследия предшествующих поколений и ответственности за наследие.

Двадцать пять лет спустя

Я шел по этому пути в течение пяти лет, в терпеливой неподвижности молчания, в том, что я называю добродетелью заточения, чтобы подготовить себя, между 1978 и 1983 годами, к возвращению в мир, более достойному, более необходимому, более разумному. Чем больше проходило времени, тем больше я боялся вернуться в этот мир, тем больше я чувствовал, что возвращение в этот мир не будет сразу же приятным.

И, к сожалению, за двадцать пять лет, прошедших с той поры, мир, в сущности, показал себя ужасно негостеприимным, как если бы я оказался перед вами, вернувшись в исходную точку.

Мне казалось, в сущности, как, без сомнения, и многим из вас, что все устроено так, чтобы поощрять отношение, в котором преобладает незначительность или даже значимость. Это то, что я называю организацией потери индивидуации. Теперь это полно ужасающих пассажей к акту, в связи с которыми спрашивается, возможна ли еще сегодня майевтика.

Двадцать пять лет спустя после перехода к действию, которое привело меня к философии через действие — годы, которые вновь соединили меня с теми, кто, встревоженный и подавленный жизнью, ошеломленный маркетингом и средствами массовой информации, казались мне настолько отчужденными не только от философии через действие, но и от всего потенциального призвания философствовать, что в конце концов спрашиваешь, возможно ли еще единство “мы” — я спрашиваю себя, что такое единство моей собственной жизни, если оно есть.

В октябре 2002 года Мари Альфан внезапно вернула меня к вопросу о забвении того, почему человек делает то, что он делает, внезапно заставив меня сказать, откуда приходит и из чего исходит, в своих случайных источниках, материал того, что я теперь называю “моя мысль”. “Итак, мне стало проблематично жить в оккультизме моего прошлого, даже если этот оккультизм был частью моего существования по собственному выбору: я хотел играть роль не бывшего заключенного, а прежде всего философа, дискретно, вне этого материала, оставаясь верным ему, но, в некотором смысле, в том смысле, в каком я хотел жить в этом мире”, не ссылаясь на мои начало и фон жизненного опыта.

Верность, неверность

Так вот, вопрос верности — это апория. Нельзя быть верным единству и тождеству того, что остается неизменным в изменчивости различных характеров, которыми мы будем играть, иногда не зная этого, не замечая этого, и что является результатом случайного характера существования.

Поэтому, возможно, не случайно примерно в 1995 году я приступил к работе над «Критикой чистого разума», чтобы разобраться в паралогизмах эго и в вопросе о единстве сознания.

У меня были последовательные жизни, если не множественные личности. Я несколько раз менял свою жизнь. Но что значит изменить свою жизнь? И возможно ли это? По правде говоря, это вопрос верности обязательствам. Бытие-в-становлении, которое является нашим дефектом, немедленно открывает вопрос о верности, то есть о вере. Человек должен измениться, и, как говорится, “только слабоумные не меняются…”. И в то же время кто-то должен остаться. Будьте и оставайтесь верными. Будьте верны тому, что осталось; оставайтесь верны тому, что осталось. Вот что затрудняет конечность удержания: тот факт, что память терпит неудачу. Будучи хрупкой и подверженной ошибкам, память неверна. Этот вопрос, с которым я часто связывал себя, — отношение между этим вопросом верности себе и неверностью себе, своему “я” и его средствам, именно, проблема средств, посредством которых разрешается притупление удерживающей конечности, — еще не освободил меня, так как отныне я должен также оставаться верным переживанию того, что было наиболее близко, и как то, что так близко к мерзкому.

Возможно, вопрос о времени, как и вопрос о единстве сознания, действительно встал передо мной с 1978 года. Он представлял себя во множестве способов: отчасти как воспоминание, ведущее меня к реминисценции; отчасти как переживание времени, протекающего в высшей степени изменчивым образом в соответствии с условиями, в которые человек экзистенциально заброшен, прежде всего в неизменном контексте тюремного заключения; и, наконец, как гипомнестическое измерение анамнесиса, как изначально техническое измерение времени; и, наконец, как вопрос о единстве и неединстве бытия, который был предметом книги, опубликованной мною в 2001 году.

С того момента, как человек находится в процессе реминисценции, он находится в восстановлении гипомнесиса и, таким образом, в “постафактуме”. Итак, постфактум является несводимым создателем фантазмов и вымыслов. Я не могу не выдумывать в процессе разговора. Как же тогда принять эту ситуацию создания вымысла, не принимая лжи, то есть неверности самому себе? То есть, равным образом, как принять это, не принимая его как неверность другим, тем, к кому обращаешься? Все, что я сказал вам сегодня вечером, подчинено этому контексту “заднего числа”. Я считаю, что решить или уменьшить эти трудности абсолютно невозможно. Я считаю, что единственная стоящая верность — это та, которая решает эту проблему постфактума прямо. В определенном смысле это делают религиозные люди. Проблема в том, что монотеизм делает это через чувство вины. И именно этого следует избегать. Ничто, в сущности, более всего в данный момент не способствует переходам к нежелательным действиям, чем виновность.

Перед законом

Моя жизнь будет чередой жизней, как если бы у меня было несколько жизней, множество историй и ролей. Я не перестаю испытывать перемены в жизни.

Я никогда не философствовал, если вообще когда-либо философствовал, кроме как через испытание этой последовательности ролей, которые я был способен занять — и головокружительного разнообразия точек зрения, которые я удерживаю в себе.

Я несу эту преемственность как саму метку неисполнения происхождения, которое необходимо, и из которой эти последовательные и случайные роли являются масками, личностями, которые были необходимы. И которыми я был с необходимостью, и которые были оправданы, если они когда-либо были, только в постфактуме моей хрупкой свободы, в моей ошибочной верности неисполнению происхождения — закону.

* Этот текст был прочитан 23 апреля 2003 года в Центре Жоржа Помпиду по приглашению Марианн Альфо, в контексте цикла лекций “Les Revues Parlees”.