К вопросу о диалектике восприятия искусства, или Утраченные грезы

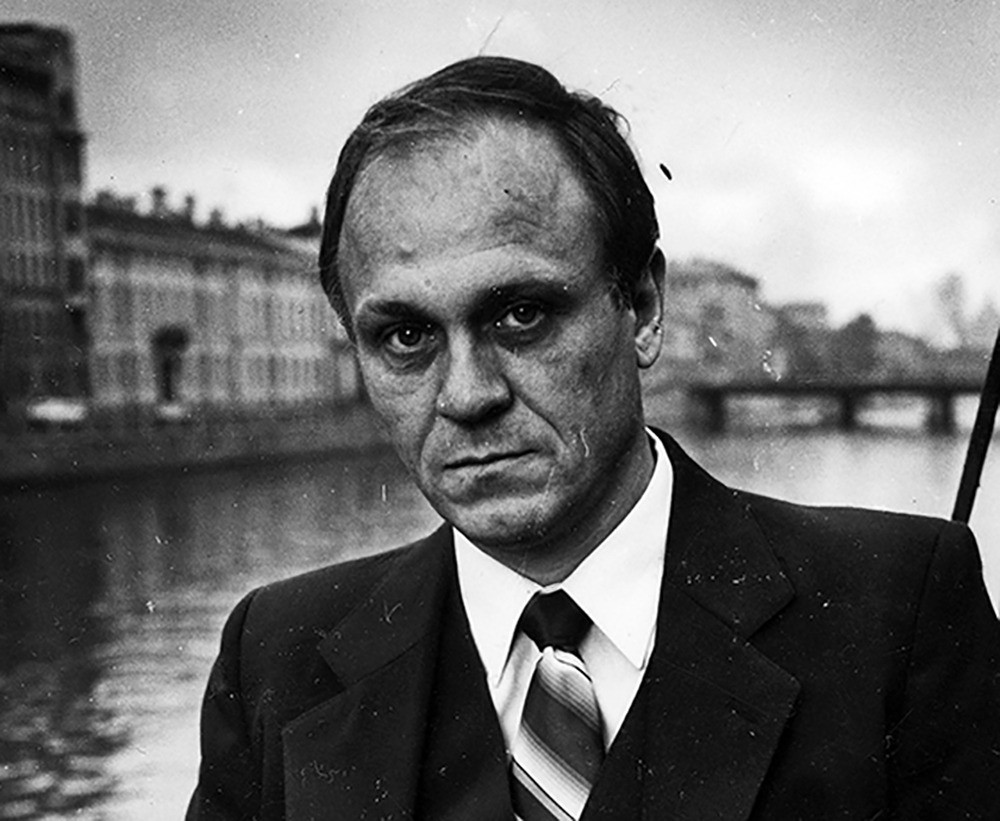

Памяти Владимира Меньшова. Смотрим его первый фильм из архивов ВГИКа

Умер большой советский режиссер Владимир Меньшов. Ему шел 82 год.

Вместо громких слов, которыми пестрят некрологи, вместо копания в одних и тех же всем известных фильмах мастера, предлагаю посмотреть его учебную работу, снятую еще в 1968, когда Меньшов учился в мастерской Михаила Ромма во ВГИКе. Это очаровательная 10-минутная зарисовка про детей в театре под совсем не детским названием «К вопросу о диалектике восприятия искусства, или Утраченные грезы».

Тезис — антитезис — синтез

Когда-то мудрый Гегель сформулировал закон отрицания отрицания — третий закон диалектики, которую, пусть и с горем пополам, но изучали во всех советских вузах.

Но при чем тут дети и театр?

Съемочная группа отправляется на типичный детский спектакль из серии «Сказка за сказкой» про Аленушку, Бабу-ягу и прочих чудаков в жутких костюмах. Дети сначала отчаянно боятся, потом перерыв, пьют компот с булками, и пока мама обсуждает «колоссальные туфли за 42 рубля», попадают за кулисы, где встречают курящую Аленушку в обнимку с

Таким образом, сначала идет логическая операция «утверждение» (тезис, первая глава фильма), когда девочка настолько заворожена «инобытием» на сцене, что даже отказывается от яблока. Потом антракт — отрицание / антитезис, когда девочка видит театральный мир изнутри, и чары немного рассеиваются. А заканчивается эта история очень позитивно, на «синтезе» — девочка развивается: ее первые впечатления синтезируются с утраченными в антракте иллюзиями, и она предстает в новом качественном состоянии, преодолев старое, утвердив новое, с яблоком в зубах.

(Новое — это хорошо забытое старое, как

Раньше на 10 лет

Увы, этот маленький фильм Меньшова в канон мирового кино так и не вошел. Но туда вошел другой фильм — тоже короткий, тоже документальный и тоже про детей — «Старше на 10 минут» латвийского, впоследствии израильского (а тогда еще советского) документалиста Герца Франка, снятый через 10 лет после «Утраченных грез». Там такие же черно-белые детские лица сидят в кукольном театре, искренне удивляются, смеются и плачут, а скрытая камера фиксирует следы каждой эмоции.

Позже Вендерс соберет компанию выдающихся мировых режиссеров, которые снимут короткие посвящения Герцу Франку, даже не подозревая о более ранней студенческой работе, которая Франка вполне могла вдохновить: в альманах «На десять минут старше» (2002) из двух частей «Труба» и «Виолончель» войдут фильмы-новеллы Бертолуччи, Годара, Джармуша, Каурисмяки и многих других.

Однако эти два документальных фильма интересно было бы сравнить, и дело тут даже не столько в сюжете, сколько в авторском подходе, общей философской концепции, от которой отталкивался режиссер. «Старше на 10 минут» снят во многом интуитивно:

Поскольку я не проходил никакой учебы, то о документальном кино у меня было любительское представление. Я просто чувствовал, что меня волнует что-то, и интуитивно пытался это запечатлеть. Поскольку никаких профессиональных возможностей поначалу у меня не было, я пользовался средствами фотографии.

(Герц Франк)

«Старше на 10 минут» — это метафизический фильм, запечатлевающий мир непосредственно, как он есть, снятый режиссером, которого во ВГИК не приняли — как он сам рассказывает, по политическим (или национальным) мотивам. «Утраченные грезы» Меньшова на этом фоне — вершина профессионального мастерства: тут вам и понятная история с экспозицией, развитием, кульминацией, и артикулированный авторский метод, гегелевская диалектика, то есть стремление изобразить мир в его развитии и во всем его многообразии.

Таким образом, на примере этих двух картин можно наглядно продемонстрировать, что выходит, когда у автора нет примерно никакой задачи (снять одним кадром что придется, чтобы осветить «душу дитя человеческого», как у Герца Франка) — и каким может получиться фильм, когда режиссер ставит перед собой внятную художественную задачу и опирается на научный метод.

Приятного просмотра! И светлая память…