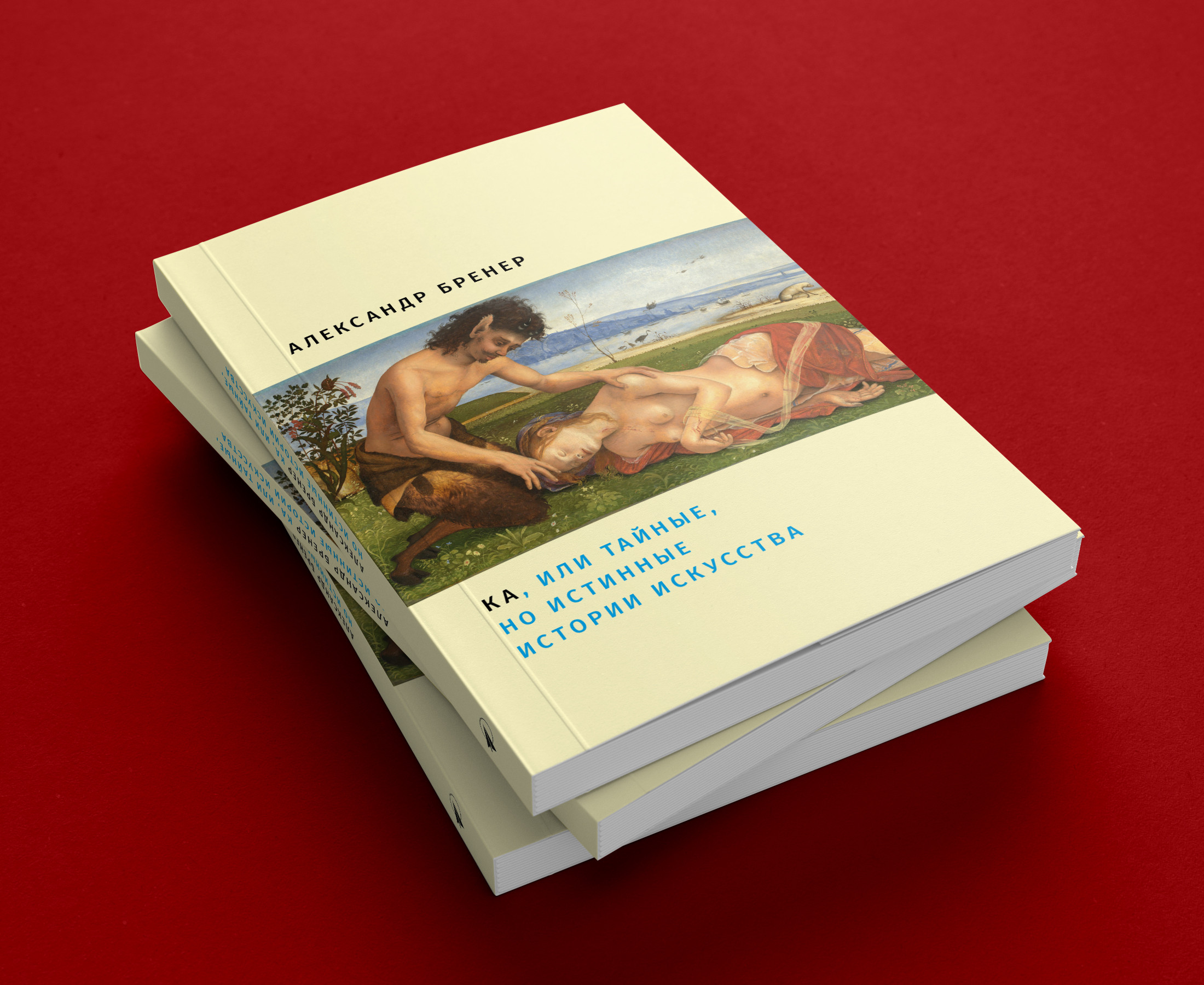

Отрывок из новой книги Александра Бренера

Издательство книжного магазина «Все свободны» представляет книгу Александра Бренера «Ка, или Тайные, но истинные истории искусства»

Александр Бренер — известный арт-провокатор. Его наиболее нашумевшие акции состоялись в 1990-е годы — вызов на боксерский поединок Бориса Ельцина, выгул Олега Кулика на поводке, нарисованный зеленой краской знак доллара на картине Малевича в

Выпущенная в 2016 году книга Бренера «Жития убиенных художников», в основном представляющая собой воспоминания о неофициальной арт-среде 1960-90-х годов и написанная в едкой скоморошеской манере, вышла в финал литературной премии «Нацбест». Неожиданно для многих этот, по сути, контркультурный текст, был высоко оценен критиками и жюри и едва не стал победителем.

Новая книга Александра Бренера «Ка, и Тайные, но истинные истории искусства» стилистически и содержательно продолжает «Жития». Но на этот раз автор пишет не о своих современниках и, в основном, в другой тональности. Скорее, это нечто вроде признания в любви к вдохновляющим его художникам и их произведениям — от безвестного резчика по кости Каменного века до Фрэнсиса Бэкона и Филипа Гастона. Предлагаем вниманию читателей syg.ma одну из глав книги.

О, Мантенья!

Согласится ли со мной моя дорогая читательница, что все великие художники — пугающи?

Вот Мазаччо: от его мужиков — суровых, неумолимых, лютых, простодушных — поблажек не жди.

Вот Ван Эйк: он рисует стариков-процентщиков и измученных раскольниковых!

Вот Микеланджело: гирлянды из мускулатуры, как в мясной лавке.

Вот Гольбейн: пренеприятные мертвецы.

Вот Брейгель: указка на слепоту человечества.

Вот Пуссен: замороженный балет страстей.

Вот Энгр: ящеры-одалиски.

Вот Дега: он сказал, что живопись требует такого же обмана, злобы и изощрённости, как удачное преступление.

Вот Курбе: волосатое начало мира и его убогий конец в Орнане.

Вот Тулуз-Лотрек: прекрасная Франция как дом терпимости.

Вот Энсор: пляска скелетов.

А вот уже и Луис Фернандес: сплошное издевательство.

Да, великие художники неприятны.

Они не льстят, не ублажают.

Наоборот: чтобы короче были муки, чтобы убить наверняка, они берут нас в свои руки самого лучшего стрелка.

Но наистрашнейший из всех — Мантенья!

Он высокомерен, не протягивает руку зрителю, а бросает его на произвол судьбы в своей каменной зоне, откуда не видно выхода.

Эта область дика, скалиста, бесплодна.

Мантенья открывает под нежной кожей европейского художества пугающий костяк: военизированный лагерь классического искусства.

Там муштруют, загоняют в строй, пытают, прибивают к кресту.

Там всё каменное, железное.

Не только орудия, не только почва — плоть у него из камня!

Кремень, валун, плитняк — это и есть живопись Мантеньи, её форма и содержание.

Камень торчит, дыбится, принимает разнообразные формы, прикидывается человеком и деревом, трескается, крошится, ломается на куски, падает на землю и на голову зрителя.

У мантеньевского камня грандиозная сила — куда более упорная, необоримая и неуправляемая, чем животная или растительная.

Как сказал Борхес: «Нет ничего, что стояло бы на камнях, всё стоит на песке. Но наш долг строить из песка, как из камня».

А стоики учили, что человеку не мешало бы стать камнем.

Или это:

Кружевом, камень, будь

И паутиной стань:

Неба пустую грудь

Тонкой иглою рань.

Камень у Мантеньи происходит из готической формулы стремления ввысь.

Но он и низвергается, как горный обвал.

Камень может быть глыбой, утёсом, обработанным блоком, зданием, аркой, крышкой гроба, статуей, кружевом и паутиной, а потом вдруг делается развалиной, осколком колонны, крошкой.

Каменеет природа: деревья, горы, звери.

Окаменевает культура.

И да: песчаник, мрамор и гранит подвержены разрушению, а Мантенья влюблён в разрушение — древних статуй, скал, крепостей, человека.

Окаменение и разрушение — главные темы Мантеньи.

Ни один фашистский художник не способен был на такую открытую враждебность, на такое откровенное всматривание в разрушение, ведь фашисты были халтурщиками, а Мантенья — нет.

Каменное недружелюбие в лице этого мастера, в его портретах. Он презирает людей.

Мантенья осмеливается сказать прямо: «Отвратительно, мерзко… Всюду тюрьмы, застенки, аресты, пытки, убийства… Глумление на каждом шагу… Невыносимо смотреть?… Так вот же — смотрите: здесь только камень и смерть».

«Триумфы Цезаря» — апофеоз военного лагеря в искусстве.

Это произведение старика Мантеньи — самое ужасное во всей истории живописи.

Там на девяти трёхметровых холстах изображено шествие завоевателя мира: колонной идут воины, стучат копытами конники, бегут покорные рабы — несут младенцев и трофеи, плетутся пленники, семенят заложники, солдаты тащат копья, штандарты, утварь, золото.

Мантенья писал эти девять холстов последние десять лет своей жизни.

Это — образ покорённого и поставленного в строй человечества.

Хаос тел и вещей переходит в космос казармы и парада.

Живопись, по мысли Мантеньи, должна быть такой же твёрдой и неумолимой, как скульптура.

Мантенья уважал Донателло.

Это было его зрение: живопись-как-скульптура, как бронзовый барельеф, отполированная, как мрамор, материальная, как скала.

Я испугался, увидев в детстве «Оплакивание мёртвого Христа»: окаменевшее тело, каменеющие лица. Мантенью уважали Беккет и Тарковский — все трое испытывали отвращение к обществу.

На картины Мантеньи нужно смотреть долго-долго, пока не умрёшь от жажды или не помудреешь.

Как сказал платоновский Сократ: «Хорошо было бы, Агафон, если бы мудрость имела свойство перетекать, как только мы прикоснёмся друг к другу, из того, кто полон ею, в того, кто пуст, как перетекает вода по шерстяной нитке из полного сосуда в пустой».

Но в каменном мире Мантеньи вода — озёра и слёзы — превращается в солончаки, застывает.

Впрочем, есть одно исключение в его каменном стиле.

Это — изображения Мадонны с младенцем: там нежная лепестковая плоть; теплота, шелковистость, ласка; в камнях пробиваются аленькие цветочки.

Это — мантеньевский маньеризм, ахиллесова пята в суровом утёсе:

Ночевала тучка золотая

На груди утёсавеликана;

Утром в путь она умчалась рано,

По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине

Старого утёса. Одиноко

Он стоит, задумался глубоко,

И тихонько плачет он в пустыне