Вот он ад

О Боже. Неисповедимыми своими намерениями проложил ты путь-дорогу в ад.

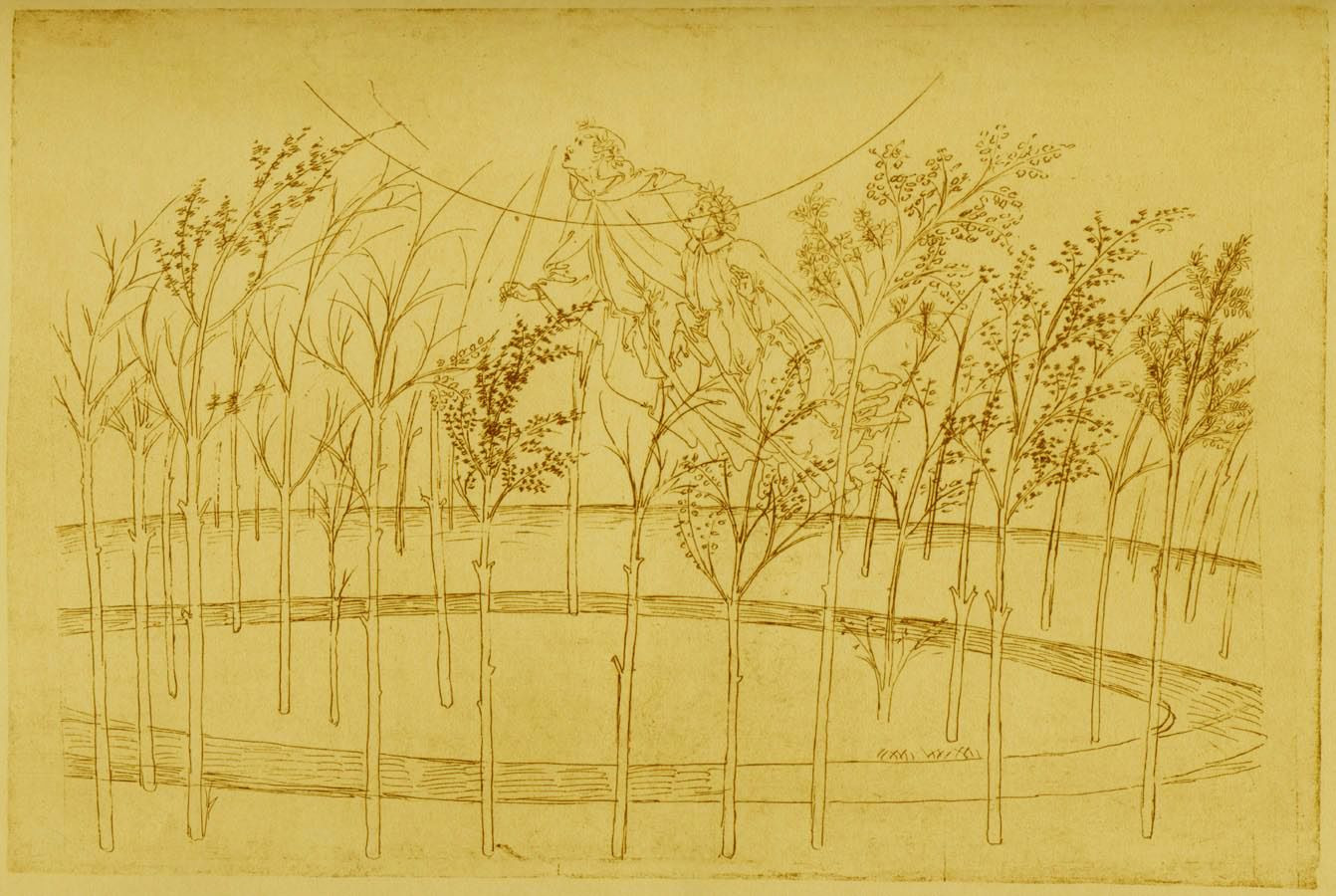

Специалист по аду Дант описывал места не столь ад:ал' он:ый' э так: “Высокий замок предо мной возник, кругом бежал приветливый родник; вошёл в ворота и забрался на́ холм, что был увенчан агромадным садом: и там, на мураве, в финифти трав, я радовался, гениев видав”. Не думаю, что рад как Дант мой дантист, отважно странствующий по инфернальным полукружиям в ротовой моей полости, вооружившись зеркальцем — не карманным даже, а на один ам, — чтобы защититься пусть не от горгоны, но судьбы «Медузы», плот которой так напоминает ладью Делакруа. И Виргилия нет за плечами, — только есть свет божественный в лампе, the dentist’s faultfinding light.

Мой Данту спор! К счастью, отказаться не в его силах — пути господни ведут туда, без обратно. (Хоббит погибнет в адских Андах.) Секундантами его лирикальный и мой клинический герои.

Спешу — опережая себя — заметить, что мой вариант ада имеет по крайней мере одно благонамеренное преимущество: в посмертном списке его (ада) имущества значится, в числе прочего, и равеннский Дворец, в котором почил гениальный Творец, сварганивший хитрый и страшный Ларец, вмещающий девять блестящих Колец, куда приглашаются: каждый Подлец, Любитель Мужчин и Базарный Делец, Изменник, и Трус, и Блудливый Отец, Издохший в Пути Марафонский Гонец, и Чернорабочий, и просто Чернец, и тот Недвижимый, в Чьём Сердце Свинец, и, кстати, Едатели Юных Сердец, а также Ино- и

К, а р л с о н,

который живёт на крыше

дома, который построил Джек

На посылке адресат был указан тот же — понятно, в Дательном падеже. В повествование врываются вопросы: кому? чему? — так дайте же корове, Бог мой, сыру, домашних грибков, форшмака из селёдки, украинского борща с мясом первого сорта, курицы с рисом и компоту из сушёных яблок. А что нам Бог послал?

Книги. Лазурный Лермонтов покрылся испариной: может, от перемены температур — что делать: с Кавказа в наш петербуржский климат! — а может, он только что беспощадно погонял коня, который, храпя и весь в пене, мчал его по каменистой дороге; и он скакал, молился, проклинал, плакал, смеялся. Чистое искусство Булгакова, облачённого в траурную обложку, пятналось от моих прикосновений, следы которых держались несколько времени, а потом исчезали, как ободок чашки на лаковом столе или (квадрат метафоры), как печать на сердце, поцелуй. Анна Каренина слегка поцарапалась в пути (“Она провела резным ножом по стеклу, поцарапав морозный узор, потом приложила гладкую и холодную поверхность лезвия к животу и чуть вслух не засмеялась от лопающегося слова «сэппуку»”). Её наставник Мисима встретился, наконец, с Кобо Абэ; Сорокину не хватило места, и он йогом лёг на иглы закладок; отныне соседствуют недовольно Улицкая (“«Кысь» — творческая неудача талантливого человека”) и Толстая (“это беллетристика”).

Но вот когда горчайшее приходит: ты сознаёшь, что не дано вместить всех книг твоих в границы узких полок.

Так вот, ад. Вот он ад. Собственной персоной. Собственный. Персональный. Вставшее на дыбы кладбище с вполне себе надгробными плитами и скелетами во многоуважаемых шкафах. (ОБЪЯВЛЕНИЕ: Союз писателей организует встречу советских читателей — юристов, торговцев, музыкантов, революционеров, — с видным британским романистом Дж. Фаулзом. Место: Еврейское кладбище около

А