«Сквозь тусклое стекло» Ингмара Бергмана. Гендерная ревизия

СЕМЬЯ И ОДИНОЧЕСТВО

В этой пронизанной экзистенциалистским символизмом картине И.Бергман по обыкновению обращается к теме семьи. На сей раз её состав особенно красноречив для всякого, кто решит работать с гендерной ревизией классического кинематографа: молодая женщина, её отец, муж и брат.

Семья отправляется в домик на побережье — настолько недосягаемый, что скорая помощь добирается туда на вертолёте. Этот характерный для фильмов Бергмана приём почти графически обозначает отделённость мира семьи от остального мира, правдоподобно помещая в изолированное пространство его тревоги, желания, тоску, надежду, боль, раздражение, бессонницы и одиночество.

Именно тему одиночества Бергман так часто рифмует с темой семьи.

В самом деле, на протяжении всей картины мы наблюдаем, как болезненно тревожен каждый из членов семьи наедине с собой. Посреди торжества с вручением подарков отец вскакивает якобы за табаком и бежит в дом, где тайком плачет, заламывая руки; брат несёт сестре воду, но задерживается в комнате, упав в отчаянии на колени и плача; муж всё время словно наблюдает за тонущим кораблём (кстати, в фильме появится и он), а в одиночество молодой женщины мы погружаемся на протяжении всего фильма.

При этом, каждый скрывает своё страдание за подобающим весельем и изображением тепла. Так, наплакавшись, отец весело возвращается к столу, где каждый, расстроившись было

СМЕРТЬ БОГА

Однако «Сквозь тусклое стекло» — полотно не вполне психологическое и социальное, как утверждают некоторые критики. В гораздо большей степени оно — философское. В данном случае тема семьи становится как бы порталом в ещё более пронзительную тему — тему Бога в современном мире. Не случайно название картины восходит к библейскому выражению (1-е послание к Коринфянам, 13), означающему неполноту нашего знания о Боге в этом мире.

Но как возможна эта проблема в мире, где Бог умер, а с момента, когда Ницше возвестил об этом, прошёл целый век? В самом деле, после двух Мировых войн больше нельзя вернуться к ней, словно их не было. Бергман ищет ответ на этот вопрос. И находит его. В сущности, первым, и

Инерция теоцентристского миропорядка сохраняется ещё долго после утраты им собственных сакральных и теоретических оснований. Ещё М,Штирнер критиковал за это Фейербаха, близоруко сохранившего прежние метафизические схемы ради новой фигуры наверху — человека. Так, в мире семьи место Бога достаётся отцу.

Однако чудо ушло из мира вместе с Богом, оставив ему в наследство лишь символические иерархии. Поэтому как демиург, утративший власть и способность заполнить мучительную пустоту не только мира, но и себя самого, отец в картине «Сквозь тусклое стекло» несчастен, подавлен и опустошён: его книга не пишется (и все это знают), его возлюбленная Мария ушла от него, попытка самоубийства провалилась, а его силы не хватает даже на то, чтобы согреть собственных детей — неслучайно на протяжении всего фильма мы видим, как тщетно они пытаются привлечь к себе его внимание, подчас доходя до комического (его сын встаёт вверх ногами, демонстрируя свою ловкость). Монолог Мартина (мужа), обращённый к отцу во время плавания по заливу, лишь подтверждает это предположение: он пытается заполнить собственную пустоту исступлением своей дочери Карин.

ЖЕНЩИНА И БОЛЕЗНЬ

С точки зрения мужа и отца, Карин неизлечимо больна. Сама же она убеждена, что это не так. Её брат колеблется. Вся её жизнь целиком проходит под контролем мужа и отца (и иногда брата). Это они регулярно отправляют её на лечение в психиатрическую больницу. По словам отца, она унаследовала болезнь покойной матери (что ужаснуло его и побудило к длительному отъезду). По всей видимости, через этот образ наследования Бергман подходит к проблематике женского как родового, встроенного в некую инерцию. Какую?

Ответ на этот вопрос даёт место главной героини в большом мире — впрочем, очевидное лишь на контрасте с окружающими. Так, её муж — профессор университета, отец — писатель, брат — студент и поэт. Что ж, на этих местах, в самом деле, вполне можно вынести мир и после смерти Бога, приспособившись к нему продуктивно и не теряя доступа к новым тенденциям рациональности (например, смысля в развитии психиатрического знания и науки в целом).

Сама же Карин — только дочь, жена и сестра. На протяжении всего фильма эти роли для неё — словно прутья клетки, из которой она не может выбраться. И в которую никто так и не зашёл предупредить её, что Бог умер.

Примечателен эпизод, в котором она говорит мужу о своём видЕнии: «Господь спускается с горы, и идёт через тёмный лес, там, где обитают дикие животные, где тишина и тьма». Однако внимательный глаз легко заметит, что Карин ошибается: ей был явлен образ отнюдь не Господа, но Заратустры, спускающегося возвестить о смерти Бога (это почти дословная цитата из Ницше). Увы, темница женственности так далеко, что даже Заратустре не добраться до неё сквозь тёмные чащи. И её обитательницам не узнать его вестей. Это-то и будет вечно тянуть их укрыться в давно разбившихся и ветхих кораблях истории (где в фильме во время «шторма» — которого в самом начале неслучайно так опасается отец — происходит инцестуальное соединение брата и сестры).

Запертая в этой темнице, подобно своей матери и всем другим женщинам патриархальной истории, Карин брошена тонуть в шторм, даже не зная о нём и полагая, что молитва, благочестие и истовость — подобно прочим средствам её прабабок — всё ещё хороши для защиты. По ночам она отправляется на заброшенный чердак (образ из иконографии психоанализа, обозначающий «Сверх-Я», то есть идеал себя, мораль и долг), потому что слышит голоса

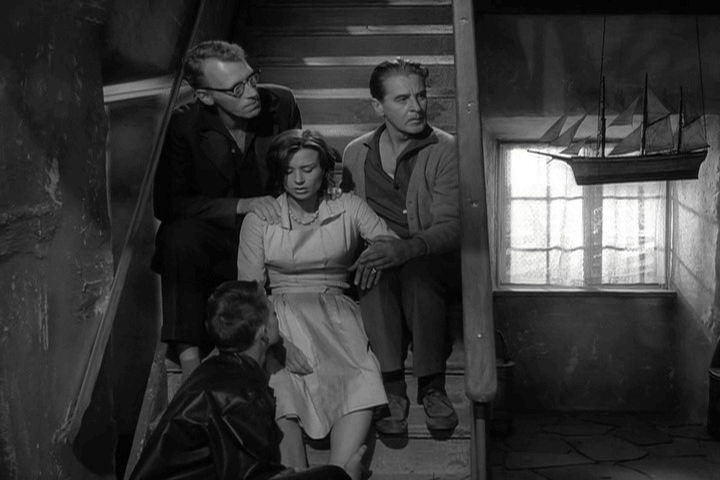

Карин мучительно проваливается между двумя мирами — миром XX века, в котором не осталось места для Бога (но женщин не известили об этом), и светлой комнатой за обоями, где Бога всё ещё ждут. «Я не могу жить в двух мирах!» восклицает она сквозь очередной приступ «болезни», но муж, отец и брат видят в этом лишь очередной симптом её «безумия». Наиболее ярко эта диспозиция власти видна в сцене, где ей насильно делают укол на лестнице, ведущей на чердак: три фигуры стискивают её, заполняя собой всё пространство кадра — сверху, слева и справа, в то время как она, в белом платье, безвольно застывает в центре.

Эта сцена фактически позволяет Бергману ввести ещё один концептуальный план — крайне значимый и поистине впечатляющий. Повествуя о своих видениях и их порядке, Карин говорит, что всякий раз, когда она, наконец, устремляется к Богу, «появляются голоса, и <она> должна выполнять их приказы». В самом деле, таков мир женщины до XX века: между ней и Богом всегда неизменно оказывается преграда — её женственность, означающая бесконечность приказов мужа, отца и брата. В этом смысле даже тогда, когда мужчина всё ещё пребывал в объятиях Бога и очарованности им, женщина всё равно так и не могла добраться до него, не в силах преодолеть судьбу своего пола — его вынужденную укоренённость в земном, в быте, в заботе. Непротиворечивым мир не был для неё и тогда. Но он таил в себе надежду непротиворечивости, надежду на встречу с Богом.

С этой надеждой женщины вошли в катастрофический век, не освободившись при этом от названного противоречия. Однако, тем самым, они вошли в противоречие уже с ним — ведь в нём Бога вовсе не стало.

Таким образом, их положение оказалось ещё более трагичным: всем порядком патриархальной истории приученные стремиться к Богу и вечно не достигать его

Так становится очевидно, что Карин — и подобные ей женщины — переживают отнюдь не психическую болезнь, но экзистенциальную драму. И, быть может, окружающие её мужчины в глубине души понимают это — как, вероятно, и свою роль в этой драме. В самом деле, герои постоянно переглядываются, словно тяготясь неким тайным сговором, обременяющим их чувством невнятной вины. В нескольких фрагментах они даже напрямую просят у неё прощения или близки к этому.

Названная выше сцена на лестнице становится кульминацией и здесь. Карин рассказывает о встрече с Богом, которого она всё-таки дождалась. «Дверь открылась, но Бог оказался пауком. Он приблизился, и я увидела его лицо, это было ужасное каменное лицо. Его глаза были спокойны и холодны. Он хотел войти в меня, но не смог. Он пытался войти через грудь или лицо, а затем отбросил меня к стене. Я видела Бога».

Так, наконец, и она узнаёт о Его смерти. Вернее, о том, что там, где она — завещанным женщинам сердцем христовой невесты — чаяла Его увидеть, на самом деле всегда была лишь пустота, опосредованная мужским образом (что характерно для христианской культуры). И образ этот — образ хищного, равнодушного и медлительного паука — с тем холодным и любопытным взглядом, которым за ней наблюдает её отец, и в котором его уличает её муж (с трудом сдерживающий его сам). Всё это случается как раз в тот момент, когда трое мужчин только что вызвали скорую помощь для её госпитализации, вновь невольно оказавшись соучастниками в осуществлении своей древней власти.

Итак, полотно Бергмана выстроено в трёх плоскостях. Первая — семья. Вторая — мир после смерти Бога. Третья — гендерный орнамент патриархального порядка. Режиссёр ювелирно пересекает их друг с другом так, что каждая из них проясняет саму себя и другие две. С этим пересечением ещё никогда не работали в кино, и крайне мало — в литературе. В этом смысле Бергман совершает очередное открытие — и как философствующий художник, и как исследователь гендера.