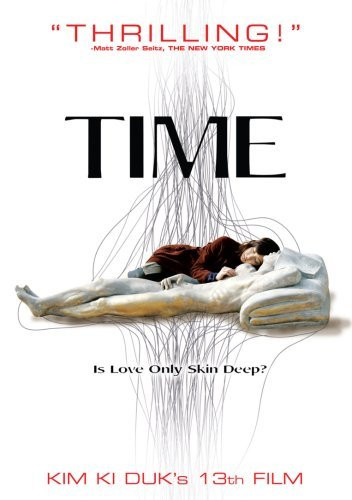

"Время" Ким Ки Дука: о темпоральности капитала на языке кино

На протяжение всего своего творческого пути Ким Ки Дук работает на стыке между глобальными проблемами и микромиром индивида. Фильм "Время" — одна из таких работ.

Выстраивая сюжет вокруг банальной мелодрамы, в которой девушка до безумия ревнует своего парня ко всем женщинам на свете, и из этого не получается ничего хорошего, Ким Ки Дук внезапно заставляет зрителя провалиться в бессознательное происходящего, вместо того чтобы тщетно скользить по поверхности любопытно-скучающим взглядом (как в сериалах).

Так одной из главных тем картины неожиданно становится критика капиталистического мышления, обожествляющего всё новое (новизну, новинки, новый контакты и пр.) и отбрасывающего вчерашнее как наскучившее и ненужное. Такое "листание" с конца 1960-х теоретики и психологи называют одним из главных неврозов общества потребления (сегодня, в эпоху сверхбыстрого листания гаджетов, он только усилился). Время внутри него — вечно ускользающее и никогда не позволяющее случиться настоящему — даже настоящему влюблённых.

"Листание" как практика задаёт алгоритм всему восприятию мира, его явлений, событий и обитателей. И в этом смысле распространяет соответствующие комбинации эмоций и реакций не только на сами предметы потребления — например, в каталогах интернет-магазинов, но и на людей, незаметно превратившихся для нас в аналогичные предметы. Время уносит их значимость от нас, как уносит ценность каждого следующего айфона — в ожидании нового. Все, кто играет в эту игру, знают или интуитивно чувствуют её правила. С тех пор, как индустриализация стала "разгонять" время всё быстрее (оправдываясь "природой прогресса" и заведомой ценностью всего, что "после"), она делала всё, чтобы превратить его призрак в волшебную антилопу, из-под чьих копыт летит золото. Ким Ки Дук пытается разглядеть последствия этого невроза в романтических отношениях молодой пары, прожившей вместе два года. А также размышляет о том, каким внешним институциям этот невроз может быть необходим. Так он внезапно заходит в ту же тему, где возникает культовая книга Наоми Вульф "Миф о красоте" — но через другую дверь. Тем интереснее его взгляд на одну из самых прибыльных отраслей капиталистической экономики — бьюти-индустрию. Правда в форме ещё более чудовищной, чем обычно. "Как стать новым айфоном для своего партнёра?" — вот вопрос, на который она теперь может нам помочь ответить.

Гротеск, к которому здесь прибегает Ким Ки Дук на уровне сюжета, создаёт условие и для трагедии (невроз напрямую граничит с отчаянием, депрессией и саморазрушением), и для комедии (сюжет, становящийся всё более абсурдным, вынуждает и своих героев вести себя всё абсурднее; впрочем, каждый невроз выглядит именно так со стороны, но никогда — изнутри, и в этом меткость режиссёрского осмысления невроза как явления).

Пожалуй. одно из самых страшных предположений, к которым приглашает этот странный сюжет — о том, что и сами любовные отношения в текущей форме современного капиталистического мышления едва ли даны нам иначе, чем невроз одиночества и потребления. Это означает, что и в них мы остаёмся запертыми в своих нарциссических комнатах с зеркалами, заботливо построенных для нас разобщающей логикой рынка. Из них мы не в силах прорваться к другому, и даже разглядеть его, узнать его среди прочих (одна из самых страшных финальных частей фильма). Так любовники оказываются даны друг другу лишь как поверхности, а значит, обречены быстро пресытиться или потеряться, чуть поверхность изменится (а иногда и раньше). Секс — как бесполезное лекарство от отчаяния; другой — как тот, с кем не чувствуешь одиночества, но кого ты не узнаешь из тысячи прохожих, измени он лицо; утрата самих себя — всё это похоже на проклятие. Мышление, проклятое рынком, тела, отчуждённые от собственных обитателей и друг от друга — вот тот сюжет, который в действительности стоит за большинством мелодрам — подлинно комический и трагический.

Доводя его до логического конца, в самых последних кадрах Ким Ки Дук неожиданно признаётся нам, что на самом деле работал в жанре магического реализма (потому что в каком ещё жанре можно работать сразу в стольких проекциях?). Как в "Снах Эйнштейна" Алана Лайтмана, где у каждого события навеки есть несколько вариантов не случившегося прошлого и несколько вариантов возможного будущего, Ким Ки Дук в последний момент максимально отодвигает картинку для панорамного обзора (а его оператор делает это буквально) — как бы сталкивая несколько возможных вариаций реальности, входов и выходов из неё. Внезапно разворачивая перед нами этот пластичный ландшафт перетекающих друг в друга событий, линий времени и судеб, и даже самих героев, он вдруг бросает нас наедине с этим странным слепком современного больного мира — кропотливо помысленного с такой важной, но поистине болезненной стороны.