Верховный поэт: что значит творить у бездны бесконечной растраты?

«Я пишу, чтобы свести в себе к нулю игру подчиненных операций»

— Жорж Батай

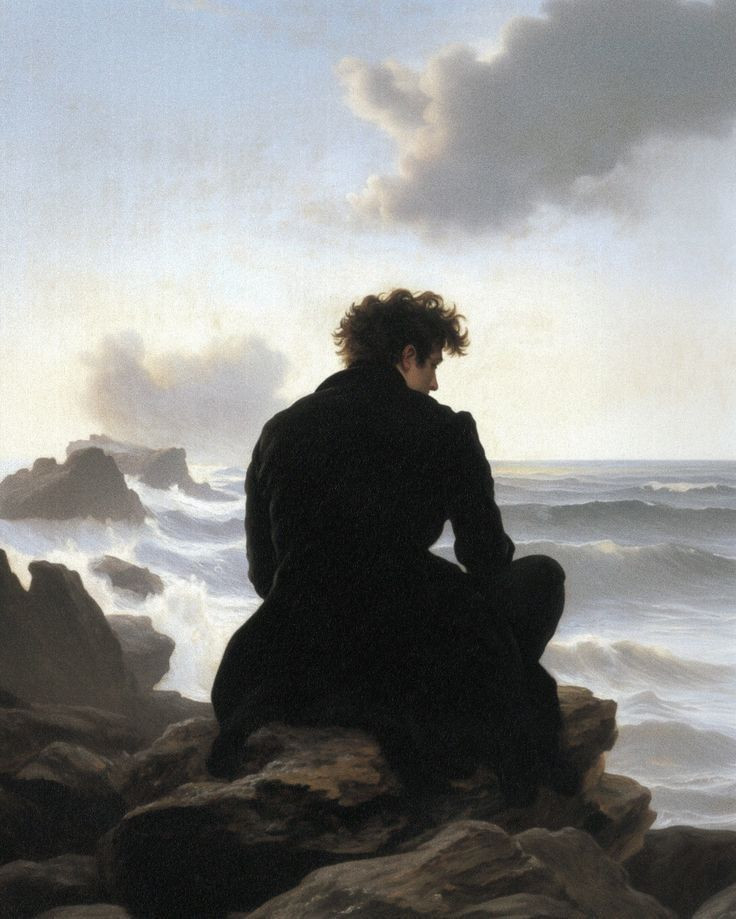

Exegi monumentum… «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» — так начинается одно из известнейших стихотворений «солнца русской поэзии» А. С. Пушкина; приблизительно с такого же «exegi» начинали свои «памятники» многие великие поэты, обретшие благодаря своему творчеству бессмертную славу в потомстве. Но вот вопрос — можно ли в наше беспокойное время «воздвигнуть себе памятник», — во время, когда вот-вот наступит мировая катастрофа и на бессмертие рассчитывать едва ли приходится? Имеет ли поэт право «воздвигать себе памятник» в наши дни? Имеет ли он вообще право быть поэтом с намерением «воздвигнуть памятник»? И если не имеет, то каков он — поэт будущего? В народе вообще как-то принято думать, что уж ежели поэт хорош, уж ежели он отдал всего себя своему творчеству и оставил после себя «гениальные» произведения, то его непременно будут после смерти помнить, — а если поэта через пару лет по его смерти забыли, то и поделом ему, не такой, значит, и гений был. Существует определенное соотношение между «гениальностью» и «признанием», так что если подлинного гения не признавали при жизни, то непременно должны признать после смерти. Гений, между прочим, тоже где-то в глубине души своей надеется на признание, и только в этом расчете на признание продолжает растрачивать себя в творчестве. В этом, то есть в признании, в известном роде бессмертия души, и заключен смысл жизни, смысл бытия человека творческого. Если для человека религиозного такой смысл заключается в служении Богу, в отдаче всего себя без остатка Богу с условием бессмертия души, то есть сохранения себя, своего «я», — то для не религиозного, но близкого к трансцендентному измерению бытия человека этот смысл заключен в перенесении своего «я» на творчество, которое сохранится на века. Однако если в области религиозного есть такие дерзновенные, поистине суверенные люди, которые отказываются служить Богу, признавая лишь Божественность, которые даже смеют утверждать, что Бог не существует, но при этом все равно ищут пути религиозности и возможность атеистической религиозной жизни без условий и оговорок, — как бы парадоксально это ни звучало для обывательских ушей, — если, говорю я, есть такие люди в области религиозного, то непременно должны быть такие «верховные люди» и в области художественного творчества. Должны быть, ведь и они суть люди духа. Явление таких «верховных» поэтов, поэтов будущего, не рассчитывающих на признание и на «памятник», но творящих у бездны безнадежности и растраты, предсказал в своем творчестве Жорж Батай. Батай и Гегель. Господин и суверен Рассмотрим понятие «верховенство» (souveraineté) — ключевое в философии Батая — в интерпретации Дерриды (представленной в его основополагающей работе «Письмо и различие», в эссе «От частной экономики к экономике общей») и постараемся, опираясь на сделанные им выводы, определить, что же делает поэта поистине великим — слава в веках или бессмысленная растрата сил, «памятник» или сожжение самого себя и своих рукописей. Начнем рассмотрение с того, как Батай, по мнению Дерриды, понимал гегелевскую диалектику господина и раба. Сразу же стоит упомянуть верное замечание Дерриды: Жорж Батай знал Гегеля в основном из лекций по «Феноменологии духа» А. Кожева. Гегеля он хотя и читал, но понимал его совершенно по-своему, так что даже подавал поводы уличить себя в «невнятном использовании гегелевской терминологии». Многие свои термины Батай действительно заимствовал у Гегеля, но придавал им иной, подчас в корне отличный от гегелевского, смысл. Это во многом касается и различия между гегелевским господством (Herrschaft) и батаевским верховенством (souveraineté). По Гегелю, сущность господства состоит в готовности поставить на кон свою собственную жизнь, в умении взглянуть смерти в лицо и не дрогнуть, в поразительной способности растрачивать себя. Раб же, напротив, стремится к сохранению себя и если и предается растрате, то очень неохотно. Господин смел и храбр перед лицом смерти и принимает ее без страха; раб же цепляется за жизнь до последнего, как самый жалкий трус. Таким образом, путь к свободе, к высоте духа, к аристократизму лежит в умении, так сказать, быть-к-смерти, даже в желании смерти. И пусть господин умрет, пусть он растратит себя до конца, — все-таки его ставка всегда будет выигрышна, кое-что он все-таки урвет у судьбы, а именно — славу, признание, восхваление. Это придает его дерзновению смысл. Иначе в гегелевской системе и в истории самосознания духа и быть не может, иначе это была бы какая-то несуразная бессмыслица и вовсе не философия. Но что же это такое? Получается, смерть снимается всеобщим признанием, продолжением жизни в веках? В таком случае какое же это дерзновение, если наперед знаешь, что «весь ты не умрешь»? Получается, это вовсе и не желание смерти, а всего-навсего разумная «инвестиция», которая, отнимая жизнь сейчас, гарантирует бессмертие в будущем? Ей-богу, не шулерство ли это, не обман? И если господин так цепляется за свою жизнь, что, зная, что его не ожидает слава, никак не смог бы умереть, то не хуже ли он последнего раба? Тот по крайней мере не скрывает, что боится смерти. Эту уловку жизни подмечает Жорж Батай — и смеется ей в лицо. Он недоумевает, как это подлинный аристократ может так подло трусить перед лицом смерти, так бояться, что в его смерти и растрате себя не будет совершенно никакого смысла? Он воспринимает понятие «господства» у Гегеля, но вкладывает в него совершенно иной смысл. «Верховенство» Батая, в отличие от «господства Гегеля», — это бесконечная растрата себя без оглядки на жизнь, на ту прибыль, которую она могла бы извлечь из смерти. «Верховенство" — это предельный опыт, достигаемый путем экстаза и потери смыслополагающего "я" перед лицом смерти. Иначе говоря, подлинно свободный и «верховный» человек пойдет на риск потери смысла и отдаст себя небытию даже тогда, когда точно знает: жизни после смерти нет, никто никогда о его дерзновении не узнает, а если и узнает, то знание это однажды изгладится из людской памяти, так что и смысла в этом никакого нет. Напротив, перед лицом смерти он — смеется высшим смехом, хохочет что есть мочи. Он признает, что никакого смысла в умирании нет, что смысл — это функция в бессмысленной игре. Деррида замечает, что рабство, по Батаю, — это желание обрести смысл там, где его нет. Быть рабом — значит цепляться за смысл в бессмысленной игре, значит бояться потерять смысл в растрате себя. Напротив, быть свободным, быть господином, сувереном — это значит быть свободным от смысла. Тот, кто цепляется за смысл, есть раб, есть несвободное, закрепощенное существо, своего рода чандала духа. Вместе со смыслом Батаем отвергается не только дискурс, но и раскрытие духа в истории, отвергается трансцендентное: ибо свободен лишь тот, кто приносит в жертву свою жизнь, не рассчитывая ни на какой прибыток, не рассматривая это как инвестицию. Проще говоря, умирающего, жертвующего своей жизнью не ждет ничего по ту сторону жизни, ни рая или ада, ни возрождения в новом теле, — ничего, совершенно ничего. «Суверенный» человек отдается смерти хохоча. Но как достичь состояния «верховенства», этого смеха в могильной тишине, в бездне незнания? Первым делом, утверждает Батай, нужно освободиться от власти слов. Бездна растраты. Верховное письмо Именно слова связывают нас со всеобщим смыслом. Между смыслом и речью есть рабское сообщничество. Таково привычное всем нам письмо, которым пишут «великие писатели», в каждое слово вкладывая определенный смысл. Однако чтобы достичь состояния «верховенства», необходимо это сообщничество уничтожить. Это возможно благодаря «верховному письму», которым выражается лишь одно — молчание на краю возможного, молчание перед лицом невозможного. Деррида дает такое определение верховного письма: «Это письмо — верховное — будет называться таковым, потому что оно выходит за предел логоса (логоса смысла, господства, присутствия и т. д.). В этом письме — том, что ищет Батай, — те же самые понятия, с виду оставшиеся неизменными, претерпевают изменение смысла или, скорее, поражаются, какими бы непоколебимыми они ни казались, его утратой, к которой они скользят и тем самым без всякой меры себя разрушают». Выходит, для верховного письма нужно найти такие слова, «которые в какой-то точке возвращают верховное молчание, прерывающее членораздельный язык». Необходимо найти «скользящее слово», возвещающее молчание. Необходимо найти верховное слово, — слово, сказанное для того, чтобы передать тишину. Необходимо «удвоить язык, перейти к уловкам, хитростям, симулякрам». Верховное письмо, по Батаю, состоит в «оставлении следов»: нужно писать слова как следы, которые в ту же минуту могут быть заметены. След, который невозможно изгладить, уже не является следом — он является «памятником». Путь гениального поэта — победный марш из одной точки в другую, из точки сокрытости смысла к точке его несокрытости. Путь верховного поэта — это сорокалетнее блуждание в пустыне, где след исчезает в то же мгновение, когда его оставляют. В пространстве верховного письма нет четко выверенного смыслового движения. Здесь можно браться то за одно, то за совсем другое; здесь нет структуры, и одно слово вполне может быть заменено другим, потому как ни в одном из них нет совершенно никакого смысла. Эта произвольная замена слов и терминов как раз и служит замечательным комментарием к отсутствию у себя смысла. Так поступает Батай в «Методе медитации»: «До сих пор я называл верховную операцию внутренним опытом или пределом возможного. Теперь я назову ее также и словом медитация… Мне больше нравится медитация, но оно отдает благочестием». Любое слово в верховном письме может быть заменено другим без потери смысла, которого в этом письме совсем нет. Верховное письмо — это своего рода «потлач знаков, сжигающий, истребляющий, расточающий слова в веселом утверждении смерти, жертвоприношения и вызова». Истреблять язык, уничтожать слова, высасывать из них смысл — вот что такое поистине верховное письмо. Это письмо, убивающее надежду, выводящее нас на край возможного, возвещающее молчание и вселенский смех перед лицом невозможного. Верховное письмо — это бессмысленная трата, это словоизвержение без смысла. Верховное письмо есть комментарий к отсутствию у себя смысла. Верховный поэт, в отличие от всякого другого, не служит слову, но отрицает его. Верховный поэт вообще никому и ничему не служит. Он не служит Аполлону, его не посещают Музы, он не чувствует в себе никакого призыва, кроме одного — растрачивать себя, подобно солнцу. Много говорят о будто бы «солнечности» поэзии Пушкина; но не правильнее было бы называть того поэта «солнечным», который сгорает без смысла, как затерянная в бескрайних просторах вселенной звезда? Как звезда, вокруг которой вращаются голые глыбы и газовые гиганты, — звезда, которая находится в миллионах световых лет от планеты, где есть жизнь, но которая все-таки светит так, словно ни одна частичка ее света не пропадает втуне? Звание «солнечного поэта» гораздо более приличествует Заратустре, нежели Пушкину, Гомеру, Гете и проч. Такой поэт, как ницшевский Заратустра, отдает просто потому, что не может не отдавать, — потому, что не может существовать без самоотдачи, без сочинения прекрасных песен, которые услышат лишь змей да орел, которых не услышат даже занятые лишь самими собою «высшие люди». Поистине «солнечный», суверенный поэт — это фигура трагическая и горестная; ему не ставят памятников, и крест на его могиле порастает быльем уже в первый год по его смерти. Позволим себе здесь небольшое иллюстративное отступление. На наш взгляд, прекрасным примером «солнечного поэта» был Франц Кафка. Принципиально важно, что Кафка не искал признания своего гения и сгорал в своих работах только потому, что не мог не сгорать. Его работы, его письмо — это блестящий комментарий к своей бессмысленности. Конец жизни Кафки также охарактеризован поистине верховной операцией — приказанием сжечь все свои неопубликованные работы. Как-то принято благодарить Макса Брода за то, что он сохранил для потомства литературное наследие Кафки; но Брод лишь поступил с Кафкой так, как он хотел бы, чтобы поступили с ним, обладай он гением своего друга: он сохранил жизнь Кафке, тем самым нивелировав, обратив в ничто верховную операцию «короля абсурда». Теперь, благодаря этой «медвежьей услуге» Брода, у нас есть «великий писатель», но нет верховного поэта. Верховное письмо есть признак верховного поэта, не рассчитывающего на признание. Он пишет здесь и сейчас, творит без оглядки на вечность. Он не создает никаких шедевров, он, по слову Арто, «покончил с шедеврами». Его искусство — это искусство одной минуты, одного дня, которое, он знает, канет в бездну. Его цель — не создание «прекрасных произведений», но — шокирование, доведение людей до исступления, сообщение экстаза, приведения толпы к «мигу тишины». Но верховный поэт, подыскивая «скользящие» слова, всегда идет по лезвию ножа, всегда рискует стать самым обыкновенным признанным гением; он всегда рискует тем, что в конце концов и его признают, что и его верховной, суверенной речи, комментирующей отсутствие у себя смысла, придадут смысл и объявят ее шедевром, что и ему поставят памятник. Он понимает: любое использование слов означает вступление в область смысла и сообщения смысла, в область, где царит Логос, жестоко расправляющийся со всяким, кто в этой области посмеет утверждать свой суверенитет. Батай понимает: быть верховным поэтом — значит быть готовым к тому, что «весь ты не умрешь», что тебя отыщут, и признают, и увековечат, так что растрата и сожжение себя в итоге окажутся осмысленными. Обыкновенно поэт рассчитывает ровно наоборот: он станет жалеть, если его сгорание окажется бессмысленным; но мы уже указали, что такие поэты на деле — малодушные рабы, лишенные творческого суверенитета. Верховное письмо — это единственный способ утвердить себя как преступание и таким образом достичь священного, которое «дается в виде насильственного акта вторжения». Сумерки памятников В стихотворении «Поэту» Пушкин сравнивает поэта с царем, со свободным человеком, с героем, «не требующим наград за подвиг благородный»: «Ты царь: живи один. Дорогою свободной / Иди, куда влечет тебя свободный ум». Все эти характеристики вполне описывают верховного, суверенного поэта, растрачивающего себя без смысла перед толпой и сталкивающегося со смертью без страха. Поистине, таково солнце — свободное, царственное, дарящее лишь потому, что не может не дарить, презирающее самосохранение даже вопреки неминучей смерти, о которой он вполне осведомлен. Таков был и Пушкин, вложивший достопамятную сказку об орле и вороне в уста Пугачева, вовсе такой чести не заслужившего. Пушкин, как и орел, скорее предпочел бы сгореть, подобно звезде, нежели влачить бессмысленно долгое, рабское существование жрущего падаль ворона. Поэт в «Памятнике» смиренно молвит: «Хвалу и клевету приемли равнодушно / И не оспоривай глупца». Но так ли станет поступать верховный поэт? Так ли поступал сам Пушкин, наедине с собой убивавшийся от малейшего слова критики, в своих произведениях припоминавший каждый упрек своему творчеству? Не станет ли верховный поэт, напротив, уничтожаться от малейшего слова критики? Не станет ли вырывать волосы и раздирать виски в кровь, из своих криков черпая вдохновение? Пушкин как, вероятно, один из свободнейших наших поэтов давал потому, что не мог не давать, горел и светил миру потому, что не мог не гореть и не светить, болел и кричал от боли потому, что не мог не болеть и не кричать. Так творить, как творил он, — значит растаять, рассеяться, растратить себя, не ожидая никакого возмещения; значит — сжечь себя и развеять свой собственный прах по ветру. Только вот был ли он искренен с самим собой, этот поэт, это солнце русской поэзии, этот гениальный архитектор монумента, к которому «не зарастет народная тропа»? Через семь лет, когда он написал свой «Памятник», ему уже мало было бы наград, «которые в нем самом». Уже не он «сам свой высший суд», уже только суверенного творчества, только растраты без цели и смысла, только сожжения жизни перед лицом бездны ему было мало: он уже слишком боялся смерти, чтобы не выпросить себе у нее хотя бы несколько жалких сотен лет жизни в виде если не живого, созидающего, творческого ума, то уж по крайней мере в виде «нерукотворного памятника». Он все еще готов был гореть и уничтожаться, — ведь это был тот же Пушкин, тот же «царь», тот же господин, «князь поэтов»! — но в него уже закралась подлая, гнусная мысль: «Нет, весь я не умру!» Он уже кричит, по-рабски кричит, требуя себе жизни, бесконечно длинной жизни в какой угодно форме. И это всего за полгода до смерти, словно в предчувствии скорой кончины! Словно он чувствовал: вот, смерть идет, и надо бы умереть, как подобает свободному от смысла поэту, да сил нет: жить охота, признания, смысла жизни перед лицом смерти хочется! Хочется, наконец, получить изрядные проценты, накопившиеся за долгие годы неустанного творчества! Хочется пожать плоды, хочется, чтобы вместо бездны, перед которой всю жизнь стоял, бросая в нее семена «разумного, доброго, вечного», вдруг оказалось поле, которое вот-вот даст богатый урожай! Хочется напоследок обмануть смерть, с которой до сих пор был искренен, с которой играл на равных, как суверен с сувереном, — хочется обвести ее вокруг пальца и вычеркнуть свое имя из Книги Мертвых. Одним словом — хочется жить, хочется подло жить, хочется из подвига сделать инвестицию, хочется из рыцаря превратиться в инвесторы, причем в инвесторы самого худшего толка! Право, не смухлевало ли «солнце» нашей поэзии? Можно ли вообще назвать Пушкина «солнечным» поэтом? Пожалуй, он растрачивал себя, отдавал себя творчеству без остатка, сам был воплощенным творчеством, так что даже жизнь свою он осознанно творил, — но что, если он делал это с некоторой оглядкой, с той самой оглядкой, с какой гегелевский господин sein Leben daransetzt, ставит на кон свою собственную жизнь, имея при этом гарантию ее сохранения в Aufhebung смерти? Не лукавство ли это — растрачивать себя, убивать себя, зная при этом, что «весь ты не умрешь»? Но ведь так говорить — значит подрывать авторитет Пушкина, значит принизить его достоинство, значит обнаружить, что Пушкин был рабом смысла и боялся смерти, как ребенок, как самый последний трус. И тем не менее это само собой разумеется, если верно прочесть труды Батая и, в особенности, Дерриды. Последнее время много жалуются, что на Украине безжалостно сносят памятники Поэту. Но ведь писать такое, что написал Деррида, — это во сто крат хуже, нежели в угаре русофобии снести памятник Пушкину! Так писать — это значит подорвать авторитет, это значит дискредитировать, это значит уличить в шулерстве Пушкина, Шекспира, Данте, Сервантеса, любого другого великого поэта! Это значит победить солнце, это значит отдаться сердцу тьмы без остатка, это значит в одиночку идти на край ночи, наверняка зная, что возврата не будет, что «душа в заветной лире» не переживет прах и не убежит тления. Однако не стоит ли нам все-таки умолчать на минуту о нашем уважении к Пушкину и извлечь из этих писаний некоторые весьма важные мысли? Не стоит ли усмотреть в «верховной поэзии» совершенно новый тип поэзии, — поэзии, которая вещает перед лицом бездны, перед лицом конца? Не стоит ли говорить о «суверенной поэзии», о поэзии растрачивающего себя человека, — человека, который сгорает, не оставляя по себе даже пепла? Не стоит ли нам снести памятники всем «творцам», не стоит ли предать смерти гениев, не стоит ли покончить с шедеврами? Не стоит ли поэтам нашего времени стать суверенными, то есть свободными от оправдывающего их жизнь смысла, свободными от признания, от бессмертия? Не стоит ли им перед лицом грядущих мировых катастроф, которые не сегодня завтра ввергнут мир в бездну небытия, растрачиваться вместе со вселенной? Не стоит ли им «гореть звездой», стать солнцем, которое отдает себя без остатка, даже не думая о том, что однажды, вконец растратив себя, охладеет и обратится в ледяной булыжник? Если все-таки стоит, то поэтам будущего, стоящим перед бездной, вглядывающимся в конец света, стоит обрести суверенитет, стоит стать свободными и независимыми — от жизни и смерти. Им стоит стать верховными поэтами, им нужно освоить высшее письмо — письмо безумца, вопль души, раздирающий сердце. Поэт будущего будет жечь сердца людей — не глаголом, но — оглушительно громким молчанием.