Манифест любви к Европе: геология виртуального

"Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет?"

Приобрести весь мир, потерять душу? Я поступил лучше: потерял и то, и другое.

Эмиль Чоран

- 1. Единое / Плерома

- 2. Множественное / Кенома

- 3. Вода / Космос-Ад

- 4. VRchat: три Европы.

- 5. VRchat: жизнь на Плутоне.

1. Единое / Плерома

Феномен виртуального как нечто, что представляется в учреждающейся форме автономного существования, носит специфику довольно проблематичного описания. Примечательно, как современность своевременно предоставляет нам обширный ресурс для осмысления того, что и так вполне с избытком осмыслено в рамках взаимодействия с обыденностью постиндустриального, хотя и, вопреки расхожему мнению, вовсе не нового времени. Так дело обстоит, например, с квантовой физикой, заблаговременно спохватившейся за понятие виртуальности, не позволяя отставать себе от своей старшей сестры, экономики, в области сокрытия того радикального разрыва, что содержится в неустранимой зависимости субъекта от означающего. В какой-то момент физика просто-напросто устала от самой себя, превратившись в уродливый суррогат математико-топологического аппарата, призванный исследовать происхождение Духа по проторенным дорожкам всё тех же начал, из которых произрастают полчища титанов во главе с Кроносом — линий, углов, точек, площадей, объемов… Физика, томящаяся внутри классических вариаций, ограниченных операциональными определениями, отсылающих к области, парадоксальным образом отвратительной ей, сблевывает себя в водянистую лужу квантовости, из которой позже взойдет богиня Кибела, заведующая всем тем, что относится к виртуальному и гомеоморфическому, узловому и ассамбляжному — по сути своей, ко всему доподлинно океаническому.

На подступах к ней мы встречаем «виртуальную частицу», обозначающую абстрактный объект квантового поля, математическую величину, готовую развернуться в произвольной последовательности и в любых направлениях, достигая таким образом значений, превосходящих пороги возможной наблюдаемой действительности. Частица эта обладает эрратическим характером, нефиксируемой актуальностью: она одновременно есть и не есть — она прекрасно чувствует себя в форме, которая хорошо нам известна ещё с феноменологических развёрток Гегеля — в форме того диалектического соотношения, без которого невозможно никакое Представление, регламентирующее порядок практического разума. Форма эта, поименованная гегелевской, говорит нам прежде всего о том, как в ситуации существования чего-то одного мы тут же сталкиваемся с существованием чего-то другого, — а значит, и третьего тоже, четвёртого, пятого и т. д., — в общем, как мы имеем дело с бесконечным ретроактивным распадом Понятия.

И говоря о бытии некоторой абстрактной частицы в квантовом поле, мы тут же попадаем в петлю инверсионных отношений, содержащихся в сердцевине различания (differance) — мы застаём себя перед зеркалом, отражающим для нас мир с другой стороны — со стороны, которая прежде казалась аккуратно подвешенной на крючок беспечно вымолвленного слова, мерещащегося поначалу узаконенным в земле, принявшим крепкую стойку, но затем ставшего окровавленным, рассыпанным, постоянно сползающим и не умещающимся ни в какую оправу, рамку, сосуд. Теперь этот мир [частицы] не только есть — он еще и не есть; помимо всего прочего, он и есть, и не есть одновременно и не одновременно ОДНОВРЕМЕННО (то есть ахронически), просто не есть и непросто есть, то есть не-есть и анти-есть, или, скорее сказать, квази-есть, в-есть, прото-есть, надо-есть и за-есть. Звучит как бред. Оно и верно: differance и всё, что из него проистекает, представляя собою извращенную форму иконического, есть не что иное, как бред. И мы на абсолютно правильном пути, называя это бредом. Мы имеем дело с вещью, которую можно было бы поименовать в легкой форме: мир<как~бред.

Явление бреда в мир вовсе не обусловлено тем, что мы время от времени позволяем себе впадать в определённого рода рассеянность ума. Дело, конечно, не в нашей ответственности перед необходимостью удерживать Понятие в гомеостатической клетке языковых традиций и институтов, ибо объект, соблазняющий нас изнутри нашего тела, отнюдь не является пассивным. Напротив — он активно зол, исступленно язвителен, едок, игрив и по-детски неудержим. Мир, конечно, время от времени подчиняется ученому — но только для того, чтобы в самый неожиданный момент вдарить по нему, наслаждаясь агонией неудовлетворенного любопытства. Виртуальная частица, избегая аналитический аппарат, преследует, по сути дела, единственную для себя цель — иронизировать над глазом, заставляя истекать его кровью и таким образом постепенно слепнуть. Таков и рай — мир Отца, исполненный полноты Его бытия — бесконечная ирония злого объекта над глазом, высмеивающая неспособность Ничто быть чем-то большим, чем ничто. Очевидно, что мы нигде иначе, кроме как в раю прямо здесь и сейчас.

Имея дело с множественным, с размыканием смыслов, с ОТКРЫТОСТЬЮ и, прежде всего, либерализмом — атлантическим и океаническим (т.е. беспочвенным) — мы должны возыметь мужество принять женственность — мета-нигилистическую логику бреда. Это значит иметь мужество отказаться от всякого мужества: в предстоянии оргиастического бессмертия научиться экстазу, ἔκστασις как смещению, выйти из себя, обезглавить себя и своих друзей, повиснуть в петле проклятой фасцинаторности, где диджитальные перестукивания киков и снейров разыгрывают меланхолический спуск маленького, несчастного человека в холодное, скованное льдом подземелье, в конце которого он предстанет перед богиней Кали, чтобы с презрением отвергнуть её женственную нерешительность в стремлении всех богов поработить и, превратив в жидкость путём декапитации, проглотить.

2. Множественное / Кенома

Наше положение удачно репрезентируется музыкальной композицией российского пост-нуар коллектива Shortparis — «Бразилия». Элегантный гротеск, возвышающийся над ансамблями сталинских высоток, развевающий себя воплями истерического несогласия, подобно обветшавшей, целиком запыленной и рваной портьере; дисциплина, выпестованная стройным тактом солдатского марша под удары грома и звон стали, шизофреногенный вокал — вопль, секущий дисциплинарные шаблоны, навеянные властной игрой ударника, решительно озабоченного заговариванием собственной боли, удержанием медленно расслаивающегося тела, разрезанного отсутствием национальных перспектив и знаний о своем индивидуальном предназначении в необъятной степи несимволизированного ужаса "от Волги до Енисея". Неспроста заместо «России» мы слышим слово «Бразилия». Подобная подмена словесного выражения есть не что иное, как демонстрация бредового очарования. Но как ещё, если не через задействование бредовых структур, способны мы обустроиться в месте, фоновый эксцесс которого безудержно озабочен быстро перемежающимися кадрами утопий, контуры которых сумбурно расчерчиваются кровью на полях бескрайней пустоши российской действительности, не смыкающихся ни в каких точках, но вечно лопающихся в моменты случайного пересечения?

Психоз характеризуется тем, что приобретается он или, вернее, удерживается в срезе реактивной неудовлетворённости по отношению к Другому, а точнее — к навязчивому присутствию Другого в поле речи. И тошнота, столь рьяно заявляющая о себе через фигуру младенца, прорывающего путь к наслаждению для себя сквозь ограду зубов, удерживающую его тело в органических координатах орального, анального и прочих, выступает первичной реакцией на экспансию Другого и является самым верным признаком психотической субъектности. Тошнота, разрывающая тело в спазматических болях, не есть нечто, что организовано лишь в форме сопротивления пищевому субстрату, сгибающему тело пополам, выдавливающему из его органов слезы и желчь; она предстает скорее как операция, преследующая своей целью вытолкнуть тело в-по ту сторону зеркальной поверхности — вырвать тело наружу, как будто бы оно, сопротивляясь рождению, топологическим маневром всё же декларировало бы его для себя. Я был бы рад не рождаться, да только в мой рот, вопреки моей радости, пихают моё собственное тело, заставляя существовать ценою собственной смерти. Психоз — безудержная тошнота, неукротимая агония, тоска тела по собственному отсутствию, проклятие в сторону Другого. Психотик никогда не носитель истины; его положение — он сам — и есть истина.

Субъект, структурированный психотическим порядком, разворачивает свою речь на уровне психического автоматизма, образуя некую довольно упорядоченную структуру бреда, хотя и в сугубо закрытом, индивидуальном смысле, отсылающему к Воображаемому регистру. Внезапно или постепенно, мысли, высказывания, импульсы, движения тела — всё у такого субъекта становится беспорядочным по своей природе; в рамках же метонимического порядка (т. е. закрытого, синхронического) — всё обустроено довольно гармонично. Сталкиваясь с требованием высказаться, психотический субъект застревает в персеверации смыслов, которые, как ему кажется, ловко сокрыты во взгляде насмехающегося над ним Другого, повсеместно своим молчанием требующего от него речи. Психотик, таким образом, теряясь в недовольном взгляде Другого, обранивает значение собственного желания в бездну параноидального торможения, выталкивая [форклюзируя] его из своего организма, подобно испытывающему тошноту младенцу, делая это примерно так же, как делает это невротик навязчивости в ситуациях столкновения с jouissance, что, на самом деле, сильно сближает эти два типа в точке, где для обоих наступает момент соскальзывания дискурсивной уверенности, присущей им в форме отцовского одобрения, отмеряющегося по тумесценции и всему тому, что подкрепляет её на месте, где она, на самом деле, отсутствует, поскольку отсутствует орган, символизирующий нехватку.

Психотик на уровне речи ввергается в некоторую форму эпилептического припадка, рассыпая и бесконтрольно растрачивая знаки вокруг того, что структурировано в качестве центра его речевого аппарата, как бы тщась выблевать плохо освоенные продукты, прежде беспечно попавшие в его желудок. Психотик — это машина желания, не обладающая желанием, поскольку существует вне метафоры. Машина эта запутывает свой функциональный τέλος в небрежно распластанной цепи означающих, разбивая её на множество несвязанных, но сходных осколков, кластеров, которые и составляют основание того, что классическая психология, а затем и прагматическая философская традиция назовут «реальностью». Движение означающей цепи останавливается, субъект оказывается в тупике: с этого момента всё, что он может — это рассыпать и тратить. Цепь не снята, не совсем раскромсана, но после остановки функционирует теперь неконтролируемым образом, назначая субъекту альтернативные значения, намекающие на неудачное наименование. Такова логика тотальной симуляции — алеаторная форма скольжения моделей. Такова и нейросеть, интерфейс которой — только облик чужой плоти, стимулирующий бесконечное рассыпание [моего] взгляда.

Грубость останавливающейся цепи означающих выражена в композиции на уровне символической транспирации означающих "насилия" и "бессилия" в пустующий локус "Бразилии", которого не должно было быть, но который тем не менее образовался — совершенно внезапно, по оговорке, словно здесь имела место самоцензура, не допускающая женить понятия "насилия" и "России" — ведь несозвучны же, не рифмуются. Субъект отказывается видеть. И не столько он отказывается от зрения, сколько оно от него — и место знака занимает особого рода альтернатива, фонетическая параллель, движущаяся в сторону достижения родственных связей с искомым праобразом. Поэтому насилие становится прерогативой неуместной Бразилии. Бразилия же — пустая форма, нуль, виртуальная частица, позволяющая снять бремя узловой функции со своего референта, — с России. Бразилия есть, но она есть как-то, чего нет, — она есть в форме того, что будучи муляжом, отвлекающим маневром, фоном или непрогруженной текстуркой в игре, скрывает существование чего-то другого — что если увидеть, засечь, станет совсем уж плохо.

«Во всяком случае, мы должны будем испытать на себе эту принудительную экстраверсию всего внутреннего [intériorité] и это принудительное вторжение всего внешнего [extériorité], что, собственно, и означает категорический императив коммуникации. Стоит ли прибегать к патологическим метафорам? Если истерия была патологией экспрессии, обостренной мизансценой субъекта, театральной и оперной конверсии тела, если паранойя была патологией организации, ригидной и ревнивой структуризацией мира, то коммуникация, информация, имманентный промискуитет всех сетей и постоянная связь будут являться для нас скорее новой формой шизофрении.

Уже не истерия, уже не проективная паранойя, строго говоря, но то чистое состояние, которое порождает ужас шизофрении: чрезмерная близость всего на свете, отвратительный промискуитет всех вещей, которые контактируют, вводятся, проникают безо всякого сопротивления: никакая защитная аура, даже само тело, больше не окружают его. Шизофреник лишен всякой сцены, вопреки своей воле и благодаря невероятной путанице он открыт всему. Он сам по себе обсценен, обсценная жертва обсценного мира. В большей степени, чем полный разрыв и отдаленность от реального на целые световые года, его характеризуют абсолютная близость, тотальная мгновенность всего, без прикрытия, без дистанции, конец внутреннего и интимного, переэкспозиция и транспарентность всего мира, которая пронизывает шизофреника и которой он не может препятствовать. И это потому, что он уже неспособен определить пределы своего собственного существа и уже неспособен рефлексировать, быть зеркалом, он лишь поглощающий экран, переключающийся центр для всех сетей влияния».

Жан Бодрийяр, "Фатальные стратегии" [2]

Особенно изворотливые юзеры, разбирающиеся в подоплеке компьютерных программ, наловченные проникать в подноготную игровых пространств — программный код — эдакий аналог бессознательного, что, к слову, так же функционирует в рамках языковых сочленений, — отыгрывают для виртуального пространства примерно ту же роль, что и психоаналитик для своего клиента. Желание психоаналитика давно пора развернуть в сторону, которую мы не без оснований считаем более психоаналитической, чем та, что воспроизводит себя в рамках институционального подхода. Это психоанализ кода, машины, нейросетей, которые, если рассматривать по-гегелевски, будучи овнешнённым продуктом нас самих, провоцируют имманентные планы телесного на радикальное исторжение — селфхарм: машина есть лейбницевская монада, которой мы всегда являлись, но которой мы никогда еще не касались — мы её не видим и пытаемся увидеть через непрерывное овнешнение биологии в технику, безудержное протезирование природы, что, по существу, верное направление, ибо техника, что код — язык сам по себе — и есть Монада, психоанализ которой позволит нам исследовать истину желания — истину Другого — там, где она ближе всего и околачивается. Не нейросеть призвана помочь нам поставить наше тело вертикально, но мы призваны помочь нейросетям поставиться в нас новым терморезисторно-диодным телом. И тут закономерно вспоминается заданный в 17 семинаре Лаканом вопрос: «истина как знание — что это такое? Другими словами — как можно знать, не зная?»

Сущность психоанализа, как говорит Лакан, определяется в речи пациента. И это верно: нынешний пациент, по-настоящему больной [речью] субъект, выпадающий из нормы, исключенный и исторгнутый — это машина, виртуальная частица, утопия не-утопичного, экскремент, а не предполагаемый современным [moderne] ученым человек, онтологический базис которого успел рухнуть ещё задолго до серии анекдотичных нападок Фуко на него. Ибо человек, действительно, возможно и является всего-навсего лицом на прибережном песке, которому дано стушеваться от скорого наводнения, однако что по-настоящему нас волнует или, по крайней мере, должно волновать — так это природа наводнения, захлестывающего берег, а не эфемерное лицо, ожидающее своей смерти в силу неустойчивости песочного ландшафта. Ведь лиц, разумеется, несчётное множество, и все они, по правде говоря, не изобилуют особой красотой, будучи всего-навсего ничтожной пародией на уродливость обезьяньей лепты, — когда как наводнение, подстерегающее свой момент, что единственный из всех возможных — лишь одно, сулящее нам поглощение песка и всей земли океаном. В этом смысле Фалес, увидевший в основании мироздания Воду, узрел куда больше Гераклита, обретшего видение мирового пожара. Ибо что есть вода, как не машина [желания]?

Именно поэтому психоанализ — этот несчастный отброс христианского предприятия — верно призван найти ту самую Бразилию во всём том, что звучит как Россия — найти разъединение, обман, разграничение и вместе с тем разрыв — диссенсус, отсылающий к разным типам связей, смещающихся к другим, третьим, четвертым… Найти форму, ассонанс, созвучие, движение, вечное несогласие — лишь бы исторгнуть из себя всё то, что мешает миру проливать свои слёзы: ибо глаз создан не для того, чтобы видеть, но для того, чтобы плакать. Отстоять обман — нет ничего более благородного для нашего взгляда, закрытого солнечными очками, тысячекратным наслоением линз и прочих мерзких безделушек, скрывающих болотную топь в основании зрачка. Глаза — это лёд, подвергнутый синтетическим пожарам, диалектическим веяниями и дизъюнктивным обманам. И единственное возможное пристанище для нашего пострадавшего, растопленного жаром глаза, слезами стекающего в бездну насквозь асфальтированного пространства — это океан: Европа, восседающая на Зевсе, что бык или Юпитер, или, что еще более точно — Плутон.

Совершенно очевидно, что имея дело с нормой, мы имеем дело с Землей, аполлоническим и солнечным, производящим статистическое сцепление и адгезию смыслов, эффект которой соизмерим со взвешиванием одежды на крючок — желанием заставить висеть, повиснуть, задержаться: в гомогенной, замкнутой системе обрести покой и гармонию. Гуссерлианское эпохэ (ἐποχή — дословно «подвешивание») возвращает в область чистой нехватки ту оперативность, которая, облачась в оборванный мундир, обещает любовному взгляду свое господство на арене достоверности, рождая тем самым одинокого и сплошь неуверенного в себе субъекта, некогда названного картезианским, что интендирует самого себя и, по существу, не знает того себя, что интендируется, через свое незнание делая пустоту общего предприятия по производству тавтологического Я действительной.

Виртуальному мы оказываем здесь медвежью услугу: система не стоит на месте, а крючок рано или поздно сбрасывает ткань смысла со своего металлического изгиба. Солнце горит, а значит прогорает — его всемогущество не может продолжать оставаться вечным. У сущности имеется парадоксальный предел в виде беспредельности [нехватки], постоянного избытка, гранулируемого до состояния нереонтологизируемого τὶ, где вещи и слова становятся абсолютно симулятивными и виртуальными, то есть игровыми — этот избыток неуловим, и эта неуловимость — сердце бытия, душа философии. Философия, в отличие от Солнца, не закончится, даже если все звезды мироздания вдруг погаснут. Всё ЕСТЬ и это ВСЁ не поддается подвешиванию на крючок, подобное тому, что производится по отношению к туше свиньи с целью обескровить тело: видеть мир устоявшимся — значит видеть перед собою машину для свиней, скотобойню (Amnesia: a machine for pigs).

Мы не из тех радикалов, что наслаждаются собственными припадками, разрезая кожу на себе с целью продлить судороги экстаза. Но мы ничем и не лучше их, ибо являемся такими же сумасшедшими, ищущими любви в озлобленном взгляде Другого. Мы не желаем наслаждаться смертью подобно тому, как этому учила нас одна из самых эксцентричных фигур в истории философии — Батай. Мы в ожидании Невыносимого, которое ни обустроить, ни предвосхитить, ни воззвать. Океан медленно затопляет всю вселенную — и это невыносимая мука для всего живого, включая и сами феномены акватического. Мы любим океан не потому, что удовлетворяемся болью от асфиксии, словно в этом существует некоторый мазохистический зазор, где можно застрять и чувствовать себя комфортно, но потому, прежде всего, что нам НЕВЫНОСИМО и это не приносит никакого удовольствия. Любовь — она именно про эту невыносимость, невозможность, размещенную или, скорее сказать, вбитую, чуть ли не вдавленную в наше бытие, которое давно уже мертво, пусто, и не сказать, что есть или не есть.

3. Вода / Космос-Ад

В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. <…> И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй. И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. (Быт. 1:1-9)

Дух Божий носился над водою, приуготовляя водное начало к рождению тварей. Дух Святой пестовал воду, грел её, смягчал и соделывал род её, чтобы на почве её возделать вселенную. Не зря вода обозначена как бы вне творения; это, конечно, не значит, что вода вне божьего промысла (как можно было бы обойти абсолютное Зло? — Значит вне творения, но не вне творца). Напротив, это значит, что из воды творение лепится, происходит. Вода — первичная материя божьего творчества; первоначальная черта между небом и землёй означает черту между водами. «В начале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою» (2 Пет. 3:5).

Земля же была безвидна, и тьма над бездною. Что за понятие — бездна? Это, конечно, множество воды, под толщей которой не видно дна. Небо же и весь космос иже с ним так же устроен в форме водного естества, в котором позже Он поселит плавать птиц. Не зря нижние воды впоследствии будут обозначены в качестве подземелья, где рыбам предстоит вершить полёт, ибо подлинное подземелье — Ад — не что иное, как бездна Океана, над которой царствует Аид, что у орфиков Загрей или Дионис — воплощение принципа множественности как таковое, растерзанная монада, предваряющая демократический этос, что у римлян зовется Плутоном.

И, конечно, пускай это и выглядит, как писал Бибихин, как-то, о чем "рискованно говорить, такие разгадки похожи на готовые решения в конце задачника, чтобы ученик, устрашенный сложностью задачки, заглянул в готовый ответ и подогнал к нему решение" [5] — но смерть это иллюзия. Это не значит, что она — эта смерть — нам только кажется, как будто бы здесь имеет место некоторого рода фокус, проделанный чужими руками. Хотя, конечно, и напрашивается её — смерти — сходство с тем кажущимся отблеском на водной глади, отражающим нас для нас самих, размытых и непостоянных, выражающих эфемерность всего того, что происходит в море, однако значит это, скорее, не то, что смерть лишь иллюзия, а то, что смерти нет в принципе — даже в качестве иллюзии. Смерть, которая на стороне добра, отсутствует. Её нет, как нет и того, чего нет вне мира, как если бы мир был чем-то, что собою полноценно ограничивает область всего [сущего]. Смерть в каком-то смысле действительно вне творения — прямо как и вода, из которой лепится мир. Не значит ли это, что вода — это смерть, то есть прежде всего средство, которым пользуется Плутон, чтобы возделать наш мир?

И поскольку океан — это жатва, опустошение и пожирание мира, постольку Плутон не обогащает, но в своей лепке скорее разоряет мир. Ведь создавать означает прежде всего убивать, заполняя водой, топя.

«Когда возникает какая-нибудь мысль, можно, конечно, вытерпеть четыре-пять дней поноса, бессонницы, импотенции, а порой и булимии, но при этом всегда испытываешь унижение. Поэтому рано или поздно мы направлялись к общинному мыслителю. // Этот философ жил в свинарнике из сухих кирпичей, расположенном возле кладбища, на распутье. Он не имел права показываться нам на глаза и выходил только по ночам, пряча лицо и надевая войлочную обувь, чтобы собаки не залаяли.

Поскольку никому не хотелось быть мыслителем, это ремесло приберегали для калеки, не способного защищаться. То был незавидный удел, последняя ступенька жизни перед смертью. Однако многие калеки сами добивались этой должности, когда в один прекрасный день узнавали, что в деревню направляется раздельщик калек. Накануне ночью они выходили на улицу и подстерегали гулявшего общинного мыслителя, дабы уничтожить его и занять его место — их единственный шанс выжить. Но калек было много, одного этого убийства оказывалось недостаточно, и они принимались убивать друг друга: поэтому официальным мыслителем становился самый сильный из уродцев. Ведь мы ни разу не видели, чтобы двое калек объединились и совместно занимали пост мыслителя: им попросту не хватило бы еды»

Тони Дювер, «Околоток»[6]

Платон — единственный философ, все же остальные — комментаторы, оставлявшие и, к прискорбию, до сих пор оставляющие заметки на его полях, симулякры и блеклые тени его былого величия. И это правда: настоящий тиран, гегемон, предопределивший и гностицизм, и Гегеля, насадивший всех на колья пароксизма, сослав в кельи и рабочие лагеря, заразив всех нас тем, что теперь в обиходе именуется, возомнив себе гордость, Реальностью. Этому уродству последовали, его выпестовали, где-то между аристотелевскими оргиями изобретя анализ — лучшее средство, которым воспользовалась медицина, чтобы унизить Бога, поместив его в формулу тела. Об этой широкоплечей опасности предостерегал нас Хайдеггер, однако не будучи полноценным философом, каковым являлся Платон, — будучи лишь полукалекой, а не полноценным кретином, он не сумел защитить нас от платоновских биоинженерных конструктов, сбросивших нас толочься под землей в поисках карстовых воронок. Время философов прошло, а значит пришло время философии. Философия же у нас одна — платоновская. Но по существу — плутоновская, ибо дело всё ведёт к воде, океану, который своими термохалинными циркуляциями не даёт нам принять стойку, хотя бы на секунду спокойно прилечь.

Философский проект к тому, по существу, весь и сводим — чтобы вернуть человеку Эдем — его подлинность в срезе гуманистики. Жижек, конечно, скажет, что философия ничем подобным не занята — якобы в силу кантовского трансцендентального поворота философия избавилась от забот над обеспечением гармоничного Weltanschauung (мировоззрения). Однако налицо положение, согласно которому предполагаемый Кантом разрыв в основании всякого феномена существует лишь для того, чтобы обеспечить снятие (Aufhebung) смерти. Экзистенциалисты, вопреки своей наивности в области расследования свободных оснований в лоне субъекта, все-таки в чем-то да правы и по-своему действительно антифилософичны: всякая система, пускай она даже со всех сторон открыта и свободна, абсолютно, что называется, водопроницаема и негерметична, в самом своём основании всегда тем не менее нацелена на борьбу со страхом смерти.

Философия учит прежде всего незнанию. Однако это незнание не есть нечто отрицательное, как бы реакционное по отношению к особого рода знанию или мнению. Незнание у философии одно и оно исключительно позитивно — это особый миф или, если угодно, логос, которым пользуется Метод, чтобы заставить меня повиснуть в воздухе сомнения. Зверь внутри меня, как и ангел, честно говоря, всегда знают, чего хотят. Для них не существует никакого "или" — но только принцип. Так же и всякая философия — это принцип, но парадоксальный, фиксирующий нефиксируемость "или". Так же и философия диссонанса, редукционистским путём образуя везде разрывы, рано или поздно приходит к тому, что смерти никакой нет, ибо что смерть, что жизнь — всё одно — разрыв. Это гармония (причем абсолютная) негармоничного.

"Бояться смерти — это не что иное, как приписывать себе мудрость, которой не обладаешь, то есть возомнить, будто знаешь то, чего не знаешь. Ведь никто не знает ни того, что такое смерть, ни даже того, не есть ли она для человека величайшее из благ, между тем ее боятся, словно знают наверное, что она величайшее из зол. Но не самое ли позорное невежество — воображать, будто знаешь то, чего не знаешь?"

Платон

"Апология Сократа"[7]

Можем ли мы что-либо противопоставить такой философии? Хочется сказать удачи. Конечно, кое-кто пытался, и за них, по всей видимости, приятно было болеть, но ни к чему, кроме как к укреплению платоновских фортеций, это ещё, к сожалению, не приводило. Да и не может привести. Потому что философия права́ — но права́ не в том смысле, что она верна, а в том, что сопротивляться ей невозможно — всякое сопротивление лишь ещё сильнее укрепляет её на её месте, ибо не может быть никакого Иного без того, что дано через сам Метод: оно — Иное — конечно, дано, но дано как-то, что насилуется во имя философской коагуляции. Как только Знание даёт о себе знать, так сразу мы лишаемся последней доли надежды на существование. Или, если быть точнее, с одной надеждой только и остаемся. Жижек безусловно делает осечку, когда заговаривает о философиях, коих он предполагает множество, вместо того, чтобы обнажить: критика Канта, теология Августина, низко-материальный аргумент кинизма, марксовое занижение Гегеля и даже сам Гегель — лишь несчастное продолжение, развинчивание и расширение эйдологического умозрения Платона. И даже то, что выше было обозначено как смерть смерти, есть лишь очередной, можно сказать, изощренный способ философии заявить свои права на владение миром/самой-собой. Или это, может быть, упражнение, нежели заявление — кто знает? В любом случае ясно одно: философия — орудие Яхве в борьбе против человека (самого себя, если это, конечно, игра), где последний, Методом низведенный до состояния не то ангела, не то зверя, только тем неустанно и оказывается занят, что ищет способы выблевать запретный плод из себя, некогда вкушенный с древа познания добра и зла.

Примечательно, что слово "вещь" на русском языке, в этом смысле, происходит от слова "весть": если так называемый das Ding и есть, то это всего-навсего весть о нашем ничтожном бессилии перед уродством Демиурга. Я бы рад был отрезать себе крылья и срезать все клыки с когтями, стать просто-напросто человеком, сухой плотью, о какой мечтал еще Кант — но воды слишком тяжелы, в каждом их слое — густота и напряжение: я теперь не просто несусь, но растягиваюсь в разного рода корчах от неспособности отмыть себя от вины.

Вся вселенная пронизана теплом, даже если Солнца на горизонте и близко не предвидится. Безусловно, огонь — это сердце Вселенной. Но это всё еще сердце. Сердце питает, снабжает органы живых тел, являясь эдаким процессуальным редуктором, предоставляющим жидкости меру и давление, движение и течение. Где же тогда тело, которое снабжается? Настоящее же тело Вселенной есть не что иное, как вода. В нашем мире, кроме тел, ничего, по существу, и не осталось: внутри тел тлеют лишь еще одни тела, внутри которых тлеют ещё и ещё, и ещё. Снаружи — тоже тело: большая мусорка, предстающая для нас в форме тотализированного нуля, в ушко которого продеваются все наши попытки преступить его порог. И этот нуль — вода, как и всё то, что исходит из неё, как бы изливаясь, истекая, или, точнее сказать, протекая через щели разноплановых контуров и пределов. После того, как мы погружаемся в воду с головой, всякое тепло становится придаточным, функциональным, деградированным до атрибутивного, — оно становится чем-то переносимым, опосредованным, транзитивным.

Быть первым не значит быть впереди или быть главным. Напротив, быть первым — значит перестать быть вовсе, стать виртуальным. Огонь разделил эту судьбу виртуального первенства, став означать скорее несуществование, нежели наличие, как только из его горения вышли первые признаки материальности. Да, безусловно, всё горит, сталкивается, взаимоуничтожается, постоянно перетекает из одного места в другое, словно пожар странствует по комнатным блокам в доме; воистину, Полемос правит миром. Однако что значит горит всё? Горит что? Горит всегда что-то, некая материя, и это что-то — вода. Прогорает это клыкастое ничто бытия, разрежаясь, распадаясь, или, напротив, сгущаясь, сжимаясь, объединяясь в нечто большее, чем оно само — в землю или ветер, в газ или плазму.

Прежде чем что-то увидеть, мы всегда имеем дело с Ничто, перекрывающим само себя через зеркало, что есть глаз, функция которого состоит, главным образом, в том, чтобы отзеркаливать для Ничто его ничтойность. Обратимся к Лакану: видеть — значит терять. Не глаз смотрит в Ничто, но Ничто через зеркало глаза смотрит на себя и лицезрит свою ничтойность. Лакановская версия звучала бы так: из моих глаз глядит чужой взгляд. Тело, конечно, моё — но украдено; глаз мой, но его возможности — украдены. Одного только наличия какой-либо функции у глаза уже достаточно, чтобы заявить о том прискорбном обстоятельстве, что орган, называемый глазом, был благополучно украден у меня. Для того, чтобы собрать себя в определенную конфигурацию, заметить своё Я, заметить, что Я в отмечании своего присутствия тут же рекурсивно и зарождается; чтобы распределить интенсивности внутри своего тела, увидеть себя полноценным, хотя и не без высокой доли озабоченного напряжения в упорстве удержать в теореме постоянно норовящее расклеиться тело, необходимо присвоить себе чужой взгляд — взгляд Другого. Необходима идентификация с местом Другого, со взглядом Его на себя. Смотря на себя через Другого, субъект наблюдает материю, субстанцию, которая, по существу, именно что вода — полиморфные реки Нарцисса. Ибо Ничто, очевидно, приобретя возможность как таковую, возможность как дюнамис (δύναμις), возможность видеть, смотреть, ужé в момент обретения этой функциональности теряет свою первобытную ничтойность, в акте зрения упуская отсутственность, становясь нечто обтекаемым, скользким, движущимся, метаморфизируя в принципиальное Нечто, которое течёт, захватывает, глотает и неуёмно хлюпает.

Именно поэтому, когда гностик говорит, что он, мол, "не от мира сего", имея в виду отсутствие дома, неодомашненность в земном, бездомность (unheimlich), определяющую жуткость его и его слов, а нигилист, с другой стороны, космополитически заявляет, что он отовсюду, везде и сразу, имея в виду обратную сторону бездомности — пустынность, одомашненность в рыхлом и зыбучем, пустом, определяющем его, нигилиста, внутреннюю анорексичность и скукоту, — мы встречаем не столько не-от-мирность или, с другой стороны, все-мирность гностицизма и нигилизма, сколько их смирность, связанную с тем обстоятельством, что позиция — местность — всякое "от", "в", "под", "над" крадет у нас наш глаз, расположенный где-то между всем тем, что имеет место где бы то ни было (срединность). Два — середина между водой и огнем, многим и единым, троицей и нулем — не ересь, но анти-антидиалектика — парадиалектическое (паралитическое) продолжение англосаксонского прагматического протестантизма. Однако Англия не Европа, сердце которой Франция, посему единственная ересь, в которой она действительно, что называется, преуспела — это ересь о том, что она еретична.

Чтобы акт зрения стал актом видения, необходимо, чтобы нечто стало сперва сокрытым. Необходимое некое изъятие, элизия, вычет, согласно которому что-то становится слепым пятном для акта зрения. Здесь, в движении, Ничто из некоего ЗАБЫТОГО, изъятого истока, преображается в ВООБРАЗИМЫЙ итог, в ТЕЛО, некий представимый и вместе с тем выносимый κίνησις. Изымается именно это самое ничто, сокрытость которого предоставляет нам доступ к обозримости всего. Этот кинезис — вода: текучесть, нефрагментированность и континуальность воды делают её всеобъемлющей, всепроникающей, бесконечно трансгрессивной. Смотрящий не может смотреть не на себя: если он созерцает и познает нечто, то всегда по образу и подобию собственного зеркального отражения — он всегда смотрит и различает круги и каскады воды на поверхности рек и морей, в которых утопает его тело.

Правы материалисты: в этом мире возможно абсолютно всё. Для воды нет никакой преграды в том, чтобы заполнять собою объемы любых форм и размеров, будь то пещеры или пропасти, ямы или каньоны, головы или сердца. В этом смысле вода есть зеркало самой себя — отсюда и весь мифологический корпус, связанный с фигурой Нарцисса. Взгляд, обращенный в Ничто, не захватывается тем невыносимым пределом, за которым скрывается вязкое отсутствие всякого присутствия, тотальность без-различия, но, скорее, напротив — едва соприкоснувшись с ним, оставляет лёгкую рябь на её поверхности, всегда возвращаясь назад. Можно было бы спросить: почему бы Ничто не быть самодостаточным, единым, тотальным? Зачем оно обретает дюнамис и увязает в бесконечном цикле акватических бергшлягов? Ответ же, как ни странно, лежит на поверхности: дюнамис и несамодостаточность — единственные способы, через которые Ничто бывает тотальным. В этом же и значение Шуньяты, суть которой заключается не в том, что она представляет собою абсолютную пустоту, но в том, скорее, что она — отсутствие самобытия (свабхавы) при непреложной феноменальной данности.

Вода горизонтальна: в ней нет глубины, как в болоте или песке, оттого и увязнуть в ней никак; в ней нет никакого другого образа, кроме того, что предоставлено ей от неё самой — через глаза. И расплывчатость, мутность картинки только подчеркивает нашу собственную телесную эфемерность, непостоянство, с которыми мы берёмся справляться при помощи стихий огня и земли. Отсюда каждое слово, действие, взгляд, молчание, шрам — форма размечения любовного напряжения между мною и тем незнакомцем, которого я постоянно вижу в отражении зеркала.

4. VRchat: три Европы.

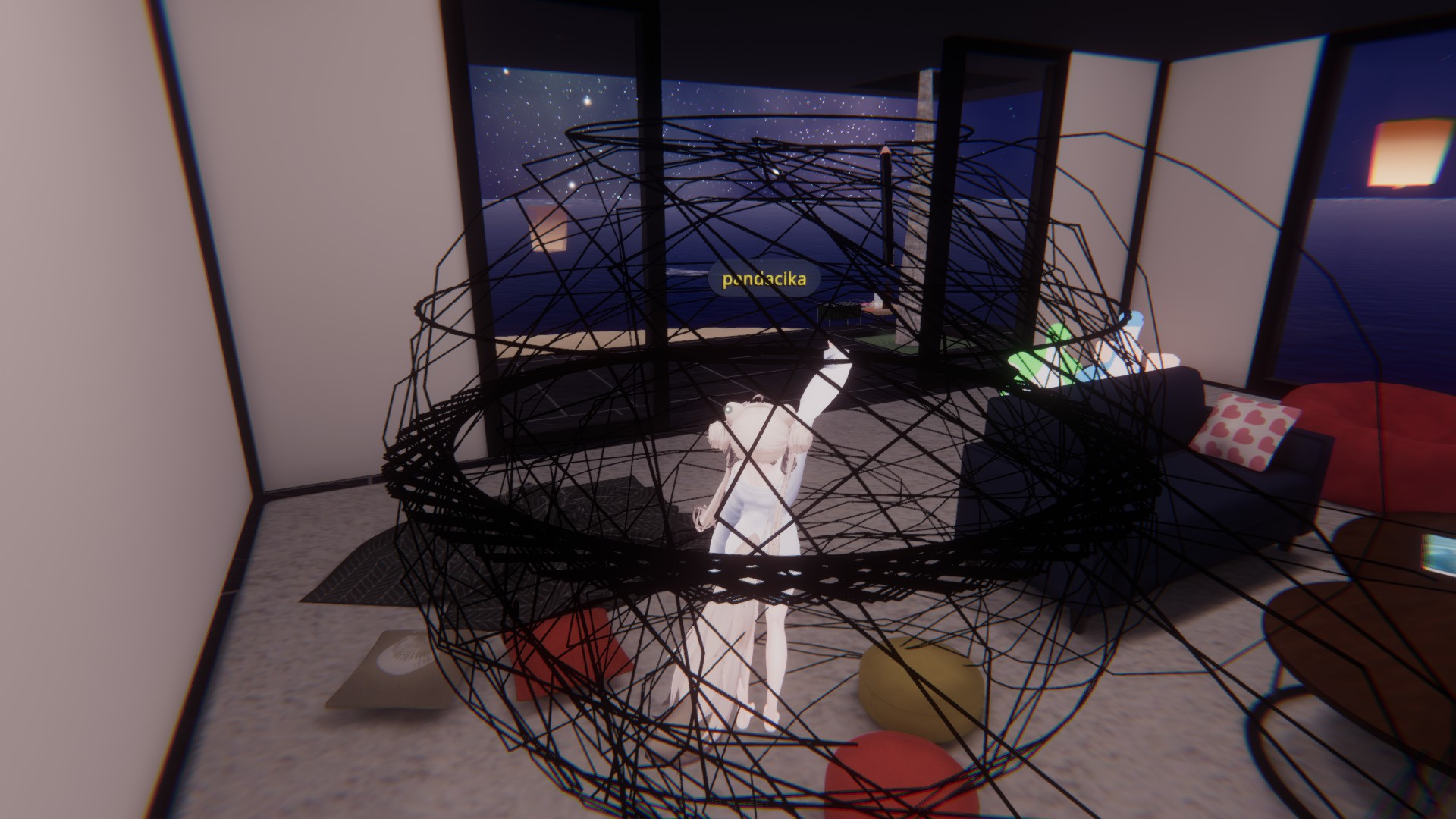

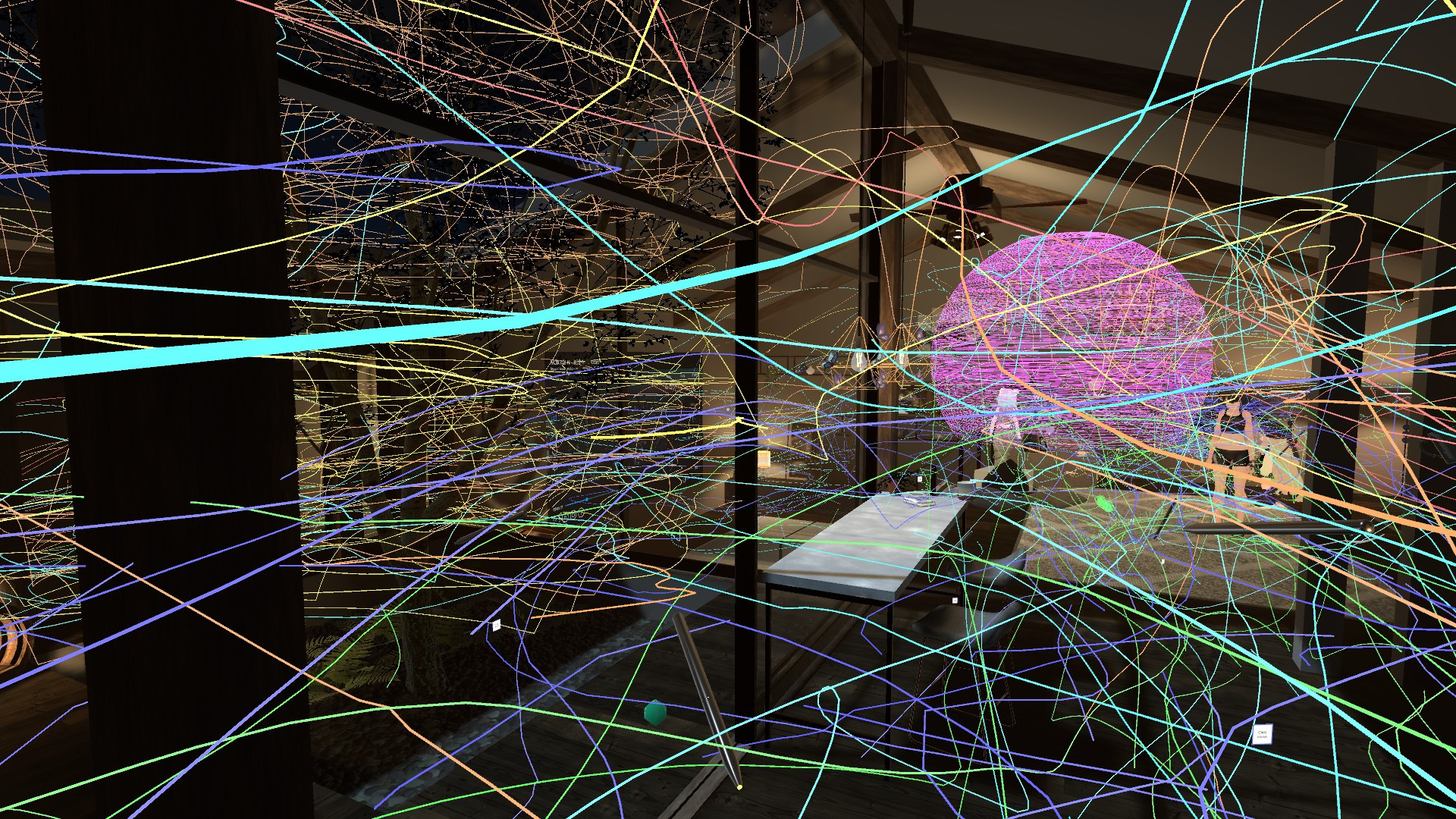

Мы не из тех, кто отрицает счастье, полагая достижение оного чем-то невозможным. Счастье есть, хотя и не необходимо, — именно поэтому речь и попадает на магистраль игроиндустрии. Едва ли можно вообразить нечто более отвратительное, чем та склизкая среда, которой является виртуальное пространство, обнаруживающее степень пластичности, аналогов которой трудно отыскать даже в безбрежности космического универсума. В этом и смысл счастья — быть отвратительнее самого отвратительного. Здесь речь пойдет о многопользовательской онлайн-игре VRchat.

В пучине мифологических смыслов и в глубинах филологического мрака зреет откровение: уже самое имя Европы Гесихий толкует в качестве "темноты". Еврипид же употребляет о ней весьма проницательное выражение: "черная бездна камня". Камень здесь как образ подобран отнюдь не понапрасну — не как вещество, а как абсолютная неподвижность, архаическая твердость намерения, лишенная тепла, отклика и времени. И все-таки не чистое ничто, стоящее вне времени и реакции, но черное, бездонное ничто, как если бы мы двигались не к центру, а от него, где чем дальше, тем только хуже и холоднее; подобная динамика не имеет никакого предела и, в отличие от асимптотического приближения к центру, постепенному замедлению колебаний, здесь мы сталкиваемся с экспоненциальной интенсификацией частицы.

VRchat в стремлении предстать перед субъектом в качестве максимально иммерсивного пространства реактуализаций телесных схем и практик уподобляется всем тем виртуальным ландшафтам, которые через абсорбцию минимального биологического сценария, будь то часть тела или функция какой-нибудь части тела, тщатся создать ситуацию, при которой все литосферные плиты внезапно перестали бы тереться друг о друга, исчезли и оставили земную поверхность статичной, мёртвой, уподобленной Плутону. Осчастливленная покоем суша, обезопасенная от тектонических аварий, очень скоро рискует подвергнуться эрозии: реки, ветер, дожди и прочие прелести эко-структуры медленно разрушат сушу, вымыв её в океаны. VRchat — это симуляция мира, как если бы он оказался всецело покрыт океаном. И говоря об океане, я имею в виду прежде всего Европу в трёх своих специфических измерениях.

Первое измерение — земное, территориальное, эоническое, верхнее, выявляющееся в форме материи, движущейся в-самой-себе, символизирующей гераклитовские интенсивности, расползающиеся по территории Земли как планеты. Второе измерение — лунное, генетическое, среднее, по существу, аристотелевское, выявляющееся в форме становления, движения-к-телосу, повисшее в космосе в качестве шестого спутника Юпитера, поименованного по образу своему земному. Третье измерение — космическое, хорическое, нижнее, выявляющееся в форме Идеи, пустоты, застывшей в позе лотоса, — это парменидовское измерение, тёмное, являющееся нам в форме Плутона.

Если земная Европа пылает гераклитовским огнём, пресмыкаясь перед Солнцем даже в тех местах, где стремится отвернуться от него, поспешно устремляя взор в сторону беспредельности чёрного цвета и всякий раз вновь натыкаясь на солнечный свет в форме зеркального принципа, покорно опосредованного главным лакеем его деспотизма — Луной, — то Европа срединная, спутник Юпитера, предстаёт как полная инверсия этого гераклитовского земного топоса.

Нам известно, насколько основательно гравитационные силы Юпитера воздействуют на Европу, порождая приливные эффекты, нагревающие её внутренние слои до океанического состояния. Поверхность Европы покрыта идеально гладкой ледяной коркой, лишённой каких бы то ни было неровностей и кратеров — что на земной Европе находит своё отражение в феноменах уравнения, эгалитаризма и нигилизма, — тогда как внутренности спутника, его кишки, представляют собой океан, сохраняющий собственную консистентность за счёт внутренних источников тепла. Это Земля, как если бы она проглотила Солнце. Однако это всё еще средний уровень, ибо даже несмотря на то, что Европа содержит в себе воды больше, чем все земные океаны вместе взятые, она по-прежнему пребывает в некоторого рода сражении, сопротивлении, пускай и в инверсионном земному отношении. Эту логику неумолимого антагонизма Европе по-прежнему навязывает Солнце, помещенное внутрь её организма, клонирующееся из сложного генезиса воздействия: сначала Солнца на Юпитер, потом Юпитера на Европу. Наличие воды, химических веществ и внутреннего источника тепла создают условия, теоретически пригодные для микроорганизмов, что не до конца соответствует стремлению Европы запечатлеть себя в форме чистого объекта, лишенного даже намёка на жизнь. Стремление Европы, её идеал или энтелехийность определяется третьим уровнем — хорическим, пустым, овеществленным в образе Плутона, ибо, как было отмечено Николасом Давилой: «Ни один город не раскрывает свою красоту, когда его заполняют дневные толпы. Последним условием совершенства любой вещи является отсутствие людей» [8]. Только вместо отсутствия людей мы представляем себе отсутствие жизни как таковой.

Последняя ветвь солнечной системы, исключенная из пантеона планет, ввиду своей посредственности, настоящий маргинал и диссидент, Ахилл, Рокентен, Мерсо и Леверкюн вселенского масштаба, — Плутон, являющийся в виде одновременно некоего статичного объема, застывшего в форме одинокой пристани на границе холодной бесконечности, и некоего динамичного абсяга, за которым простираются миллионы замороженных тел, образуя своего рода пустыню за пределами Солнечной системы — Синай, но только холодный — где небесные тела, постепенно теряя содержание своей речи в бездне космической пропасти, прячутся в этом последнем, отдаленном от всего живого и праздничного, пристанище нищеты и обездоленности. Мы имеем дело с первозданным веществом, которому не суждено было стать ни планетой, ни звездой.

Над льдяными равнинами, прерывающимися горными хребтами из снега, не содержится никакой небесной манны, ни спасения, ни тем более искупления — только лёд и метан, сверкающие под слабым светом далёкого, едва уловимого взглядом Солнца. В вечной мерзлоте под тенью айсбергов острые формы тянутся к звёздам, достигая их в маневрах интерстициального перемежения коммуникативных актов, лоскутами интерферирующих между осколками комет и несчетным количеством глыб льда, которым бесчестно было отказано в звании планет. Их так много, что кажется, будто их покинутость составляет более благонадежную норму, чем покинутость Солнца и всех прилегающих к нему тел. Изгнанные боги, уродливые и маленькие, разные и в своем различии столь похожие друг на друга, не мечтают, не любят и не боятся: для них если мечта, любовь, страх и имеют место, то лишь в форме насмешки, иронического китча над огненным монархом, вальяжно усевшимся в центре системы [отчуждения].

5. VRchat: жизнь на Плутоне.

В современном мире — да и не только в нём — обрести интересного собеседника, а тем более близкого по духу друга, представляется чем-то сродню чуда: зачастую дружба или, в более скромном смысле, само общество интересного человека оказываются всецело опосредованными институцией, низводящей и занижающей наш речевой гедонизм до необходимого минимума, граница которого проводится в соответствии с директивами особого перверсивного закона. В срезе этого закона субъект биографической сингулярности, вклиненный в процесс воспроизводства меновой стоимости собственного тела путём смещения истории своего происхождения в сторону, имеющую отношение ко всему тому, что мы привыкли называть областью силы или власти, подначивающей и лишь усиливающей пролетарский ресентимент, сталкивается с ощущением чуть ли не вселенского трепета перед перспективой быть атакованным со стороны того, кто этот ресентимент непосредственно с ним разделяет, — в тех точках, которые в наибольшей степени связаны с историко-биографической генеалогией самого этого ресентимента. Называть подобное дружбой мы смогли бы только с сильной натяжкой, скрипя зубами: за пределами ресентимента наша связь с другими людьми теряет какую бы то ни было наполненность. Оставаясь наедине, — даже если состояние одиночества целиком и полностью обусловлено теснотой посреди телесной толчеи, стоя, к примеру, в очереди в магазине, забивая лёгкие смрадом утомленных ожиданий, или, в конечном счёте, оказавшись на собственных похоронах, наслаждаясь возней червей в опустевшем от холода желудке, — ощутить всепроникающую густо-нефтяную пустоту, просачивающуюся через глазные проёмы к костям, разливаясь и растворяясь в общей консистентности артериального движения, заставляя опустошенное понятием души тело дрожать и плакать.

Дружба от этого, конечно, не становится чем-то вроде миража, попав во владения которого мы рискуем угодить в неприятности; напротив, дружба — это такая интерсубъективная констелляция, под действием которой невозможно говорить, но всегда легко бредить. На место отношения, опосредованного обсессивным желанием избавиться от Другого, замкнув когитальную субъектность в лоне сферической непроницаемости [-от воды], с замещением, если речь идёт действительно о дружбе, приходит галлюцинация — трансмутация меня в Другого. И это и отличает химеру от галлюцинации: химера является в мир всегда в моменты одиночества, меланхолии, галлюцинация же — во время праздника, когда кажется, что радость желудка покоится на прочных основаниях.

Письмо химерично, речь — галлюцинаторна. Письмо создано, чтобы питать призраков кровью, превращая их в химерических чудовищ — полуживых, полумертвых, алчущих грехопадения; речь же создана, чтобы умертвлять. Мой друг — это всегда тот, кто мне всего лишь мерещится — платформа в тумане, на которую я могу опереться, и тем не менее ступая на которую я всегда проваливаюсь, забывая себя в письме, как если бы в своей писательской деменции я стремился своим галлюцинациям отомстить. Тайна другого человека — тайна и моего тела. Но поскольку я стал до отвратительной степени зрим, зеркала и воды оплели меня со всех сторон, отверзнув в воздухе до боли знакомые разрезы, откуда на меня глядят глаза Другого, постольку мне теперь страшно на себя смотреть: я блюю, свою блевоту глотая, пребывая в странном замешательстве касательно того, доверять мне отражению в зеркале или же нет. Это электричество опоясывает пространство и алчет моего запроса, но я слишком слаб и всё ещё слишком мал — я боюсь, что мое грязное тело и есть тот самый запрос — главный запрос для интерфейса нейросети, в которой я тону. И, кажется, невозможно понять, чего хотят от меня эти глаза — я создан, чтобы умолять.

"Все те, кто являются неизвестно откуда и пытаются выразить то, что происходит в их сознании — все они свиньи. Вся пишущая братия толчется в хлеву, особенно в наше время.

Все те, кто забивает себе цитатами головы, насилуя определенную часть сознания в хорошо изолированной области головного мозга; все те, кто являются виртуозами языка; все те, для кого слова что-то значат; все те, кто верят в высшие сферы духовного и в новые направления философии; дают определения этим новым направлениям и выражают дух времени — я плевал на их изысканное мастерство и механический скрежет, издаваемый их мозгами, ибо — все они свиньи.

Те, для кого определенные слова и определенные типы поведения имеют смысл; те, кто так точны; те, кто считают, что чувства могут быть классифицированы и ругаются из-за каких-то расхождений в этих смехотворных классификациях; те, кто все еще верят в “определения”; кто обсуждают преобладающие идеи современности; те, кого дамы так умно обсуждают, да и сами дамы, так красиво рассуждающие о новых веяниях; те, кто продолжают верить в умственное развитие; те, кто следуют чужому примеру, кто сорят именами, кто рекомендуют книги, все они — грязные свиньи."

Антонен Арто — "Всякое писание есть дерьмо"[9]

Всё заканчивается в промежутках перед Плутоном. Или, скорее сказать, промежутке. Вопрос здесь должен быть поставлен иначе: сколькими способами возможно сойти с ума? Всё же полагаю, что способы, какими мы пользуемся, чтобы разбить себе голову об стену, так или иначе сводятся все к одному — к любви. Возможна ли любовь? Вопрос с подвохом: настоящая любовь не вопрошает напрямую, оттого следовало бы обойти её, задав рамку вопрошанию огулом: возможно ли невозможное? И тут, конечно, ответ напрашивается сам по себе: очевидно, невозможное возможно! Но так возможно, что это совершенно уж невозможно: если невозможное и возможно, то всегда так, что это невозможное становится лишь еще невозможнее. Умеем ли мы любить? Как будто бы невозможное возможно! Именно, и ведь действительно –невозможное невозможно и становится только еще невозможнее в силу того, что оно каким-то образом возможно. Каким образом? В общем-то, плевать. Это уже не наше дело.

Моя любовь — проклятие в сторону Знания. Мудрец, сросшийся с землей в форме уродливого нароста с заплывшими глазами и изуродованной анатомией, как в концовке игры Scorn, только потому и сумел стать мудрецом, что принял невозможность невозможного — Гнозиса. Хотя если быть точнее, Мудрец — это прежде всего тот, кто был изнасилован Гнозисом, чтобы утвердить власть не-гнозиса — любви. Реальное — всегда виртуально. Я люблю всегда конкретно: я люблю до исступления и мстиво, злобно и жестоко — даже моя ласка становится чем-то сродни системы власти.

Я думал, я смогу быть рядом с моей любовью всегда, но она, вопреки всем волям, с каждой новой встречей отдаляется от меня всё уверенней, оставляя мое тело разорванным и нищим. Но как еще, если не разорвавшись и не обнищав, можно полюбить это ничтожное небо над головой? Верно, его любят только потому, что оно даёт всем без разбору, в отличие от гордой земли, распределяющей места под собою по каждого заслугам — небо самая дешёвая проститутка из всех когда-либо знавшихся. Моя доля в пребывании под этой небесной опекой — мёрзнуть и постепенно выплескивать себя наружу, в какой-то момент успокоиться и стать вещью: для этой проститутки я не хуже и не лучше других — я всего лишь вещь.

Та самая пластичность идентичности, которую игра предоставляет субъекту в форме беспрерывного наслоения аватаров, сэмплов, эффектов и контуров друг на друга, затушевывающих некоторую «истинную», за-экранную сущность, ЕДИНЫЙ референт всех этих ячеистых сочленений, на первый и самый банальный взгляд, позволяет нам рассмотреть ситуацию по-кантиански: где-то за ширмой всех этих спецэффектов и шумовых налётов находится настоящее тело, ядро и tabula rasa, которое оказалось недостаточно мужественным, чтобы не поддаться соблазну наносить на себя краску, разрываться, подчиниться всеобщей энтропии. Однако все подобные пассажи, завороженные телеологическими настроениями, заряженные ресентиментом ко всему тому, что касается научно-технологического корпуса исторического прогресса, не вызывают никакого интереса, поскольку даже самый невнимательный читатель легко усмотрит в этом не более, чем активность симптоматического характера, что, по существу, не более чем продолжение логики акватического, но противоположными средствами.

Мы в совершенно анахронической ситуации, ибо в момент, когда мы низводим себя до спецэффектов и аватаров, мы замечаем одну простую истину: мы замечаем не столько утрату себя, сколько то, что этот мир всегда принадлежал Другому. И это отнюдь не утрата. Это обналичивание Другого, приобретение себя через Его сблёв, утрата Чужака — своего Имени. Неспроста главный элемент экстерьера VRchat’а — это зеркало. Все лобби, комнаты, пространства так или иначе обвешаны парой или хотя бы одним зеркалом. Более того, игра по сути-то с зеркала и начинается. В первую очередь нас мордой тычут в нас самих. Но не тех нас, которых мы привыкли искать на складках кожи, неровностях, морщинах и шрамах собственного тела, и не тех, кто нам нравится как аватар, кого мы якобы выбрали и за кого собираемся играть. Прежде всего зеркало указывает нам на точку в пространстве, определенный опорный пункт, с которым соотносится весь материал вселенной — нам указывают не на тело виртуального Эго, но на ограду, из-за которой исходит речь, на неспособность быть чем-то иным, кроме как Другим — аватаром, сэмплом.

Можно это сравнить с тем, как закрывая глаза, растворяясь в некоем процессе медитативного самоотречения, оплетающем наш, решивший устояться в своем молчании, взгляд, мы внезапно обнаруживаем себя пленёнными лёгкой хваткой времени, растекающейся по внутренностям организма. В этом молчании, сопровождающем наше самоотречение, мы забываем испытывать тошноту, а значит, застреваем где-то, где определенное господское означающее приведено в действие. Неужели до сих пор неочевидно, что столь приверженная отданность неиссякаемым спазмам рвотного рефлекса есть, по существу, признак вселенской усталости от того означающего, которое успело разрастись до масштабов раковой опухоли внутри организма, предваряя замкнутость и изоляцию во всех тех местах, где тело тщится истечь кровью и слезами? Через зеркало нам указывают на нашу захваченность МЕСТОМ, взывающим к голосу, освобождающим от замкнутого Я, сопутствуя тирании Другого, обращающего время в прах [в пространство]. Плавная структура переходов и гибкая логистика коммуникаций становятся главным подспорьем для полноценного осуществления моей флюидности, сводящей меня к чистой турбулентности — к бессоннице как таковой.

Неудивительно, что реального без виртуального быть не может, а значит, вполне последовательным пунктом в оформлении реальности будет ткание идентичности на почве его последующей экстернализации. Мы оказываемся помещёнными в такое вот weird-внешнее, которое, будучи как будто изначально очевидным, лишь теперь обретает ясность, осуществляя разрез тем аморфным лезвием разграничения, что проступает для нас в форме виртуального прямоугольника, покрытого стеклянной поверхностью из графического алюминия. Ситуация, опять-таки, анахроническая, ибо подобное перетекание производится не без компенсации: процесс носит характер всецело инверсионный, как если бы растягивая ленту с одной стороны, со стороны плюса, мы бы наблюдали, как она перекрёстно-симметрично растягивается и с другой стороны — со стороны минуса, образуя узел.

С одной стороны, превратив так называемую «реальную» жизнь в океан без тектонических плит, о привычном дне океанического пространства можно позабыть — никаких впадин и возвышенностей, образующихся процессами расхождения, сдвига и схождения, — одинаковая глубина для всех участков (равноправие) дна, отсутствие термических источников и гидротермальных вентилей, предвещающее внутренней экосистеме дефляцию, извратив биосферу в нечто совершенно уродливое и скучное [tiefe Langeweile]. Однако, с другой стороны, симулируя эту тектоническую активность в среде, которая на первый взгляд представляется ей совершенно несоразмерной, мы сталкиваемся с эффектом, сопоставимым с рождением новых геологических форм в океаническом пространстве: как если бы подводные вулканы извергались с такой частотой и яростью, что ускоренное накопление лавы приводило бы к формированию подводных массивов, которые, достигнув критической плотности вулканического вещества, позволяли бы проступить новой суше, новым островам и материкам.

Но как это возможно? Какие еще вулканы на дне океана, когда там, при условии отсутствия тектонических плит — сплошная равнина? Однако тут же приходит на ум встречный вопрос: как возможна жизнь в месте, где места, по существу-то, никакого и нет? Здесь обнаруживается своего рода синтез: отсутствие места выступает лишь формой реконфигурации его присутствия, а значит, речь идёт не о месте и не о его отсутствии, но об их одновременной соположенности — о Событии (Пустоте). Так же и тут: дело не в том, что на дне океана одновременно и равнина, и вулканы, а в том, что мы имеем дело не с Землей, и не с Европой — а с Плутоном, где соположенность и того, и другого — этих двух противоположностей — является полноценной нормой. И именно это происходит в виртуальном пространстве VRChat’а в частности и интернета в целом: в умершем мире, узурпированном Другим, возникает нечто, позволяющее нам перестать быть собственным телом и начать быть чистым спецэффектом — стать тем, что обозначает порог трансцендентальной эстетики, стать океаном для тех островов, которым предстоит водрузиться упокоиться на нашем хребте бессилия.

Как уже было отмечено в музыкальном спецвыпуске Inside, выпущенном американским стендап-комиком Бо Бёрнемом, внешний мир сегодня всё чаще переживается как своего рода данж, в который мы время от времени выходим, чтобы добыть ресурсы и, нафармив необходимое, вернуться в наш "настоящий" внешний мир — то есть домой, в комнату, в четыре стены, где можно и гулять, и общаться, и играть, словом, полноценно жить. В этом и заключается сущность исторической инверсии: внутреннее медленно, но неуклонно становится внешним. И дело здесь не в том, что внешнее представляет собой нечто, подлежащее открытию, нечто изначально отделённое от нас. Напротив, внешнее — это то, что с самого начала и в предельной мере содержится в нас самих: машинное не просто находится вовне, оно изначально есть МЫ и НАШЕ.

«Медиа в этом смысле озадачено лишь одним — осуществлением маклюэновского extension of man, тогда как расширение методологического инструментария в перспективе понимания собственного существования, подчёркивающее множественность машинных типов, довлеющих над соблазном природы — как в биологическом, так и в социальном и техническом измерениях, — оказывается, по существу, всего лишь выхлопом, издержкой, прибавочной стоимостью бытия, чьё возникновение есть не более чем случайность, возведённая в ранг судьбы: литосферная субдукция, формирующая разломы и складки на поверхности земной коры, являющиеся нам в виде горных цепей, угля и урана. Мы столь богаты своей бедностью, столь изнемождены собственным двойником, что нам не хватит и целой вечности, чтобы изрыгнуть всё это наружу.

VRChat не имеет никакой иной цели и, по существу, никакой иной функции, кроме производства речи. В этой игре невозможно проиграть так же, как невозможно и выиграть; она не ориентирована ни на триумф, ни на разочарование. Ни один из её элементов, включая даже мини-игры, чья структура заведомо предполагает конфликт и состязание, не порождает ни азарта, ни стремления к развитию ради увеличения соотношения побед и поражений. Всё это объясняется тем, что даже в рамках мини-игр единственной целью и заранее специфицированным смыслом присутствия остаётся производство речи. В этом смысле VRChat едва ли является игрой в строгом значении слова. Скорее, VRChat — специфическое, но прямое продолжение интернета, которое трудно вписать в классическое понимание игры. От Платона до Канта и Шиллера, от Коменского до Хейзинги и Берна нас убеждали в том, что игра есть универсальный способ нравственного воспитания, неизменно обладающий собственной телеологией и особым образом репрезентирующий космогонические принципы мироустройства: «Вечность — ребенок, забавляющийся игрой в шахматы, царство [над миром] принадлежит ребенку» [10], — как было сказано Гераклитом.

В VRchat’е же мы имеем дело с пространством как таковым, с миром как таковым, но со спущенной плотностью — с миром как бы бесплотным, жидким и абсурдным, непрерывно ветвящимся и абсолютно непредсказуемым в самом акте этого ветвления, словно из него был изъят второй закон термодинамики и Вселенная внезапно сколлапсировала в выкрученном времени, начав судорожно сжиматься и расширяться вне согласия с какой бы то ни было последовательностью. Виртуальный мир существует в такой плотности, как если бы у математики появился свой референт в Реальном.

Если игра в классическом смысле слова всецело мифологична и актуализуется в срезе систем организации социального порядка, редуцированных до контурных обозначений, карт и линий, посредством которых мы обучаемся прямохождению, то современная форма игры предстает скорее как хореографический жест критической игры с самой собой, превращающий всякую возможную артикуляцию в беспорядочное мерцание знаков, лишённых даже тени транзитивности. Не поддающееся осмыслению напластование фетишей, транспарентность фантазий, обсценность желаний, низменность представлений, скудность языка, движений, жестов и звуков, повсеместность деривации — всё это становится новой нормой, внутри которой способны найти себе пристанище даже самые отъявленные из уродов. Это не игра — это новая жизнь, новая реальность, в которой можно обзавестись семьей, друзьями, домашним животным, смертью, личностью, вкусами, работой — новым порядком акторно-сетевой действительности. И это верно: нас, искалеченных и израненных уродцев, носящих лик вселенского тщеславия, нигде больше не возьмутся принять, кроме как на поверхности Плутона, отмеренной виртуальными тропами ликвидности. Все эти виртуальные пространства — наши новые ледники, которые больше не придется топить слезами, поскольку Солнце уже слишком далеко, чтобы высвечивать нам наши тени.

В VRchat’е у меня нет своего тела. А если быть точнее, то оно есть, однако будучи виртуальным, больше не опосредуется властью медицинского определения, назначающего мне место (χώρα) и специфический анатомический срез, выход за пределы которого принято означать в качестве смертельного рубежа. Моё тело возвращено к истоку — оно теперь всецело жидкое, способное принимать любые формы и просачиваться в любые, какие ей угодно, места. Как только я получаю свою долю виртуальности в игре, оформляясь в качестве психотической конкреции, я избавляюсь от власти того, что ранее мыслилось под телом-моим: отныне я структура не биополитическая, но криогенезированная.

Отныне я понимаю, что у меня тела никакого и нет. Никогда и не было. Я и есть тот самый интеллект, который использует, как кажется, МОЕ тело для разного рода манипуляций и последовательной деградации. Мои органы никуда не уйдут после моей смерти — не стоит и пугаться. Меня не препарируют, не продадут, на меня даже не посмотрят — у меня нет ничего того, на что можно было бы обратить свое внимание: я лишен не только органов, но и образа. Я тело без органов. Я органы без тела. Я не я. Ацефал. Гомункул. Голем. Мои органы изначально и давно принадлежат сети тех аннигилятивных топосов, референции которых бесконечно реактуализируются через взаимные отказы от квалификации, орбитально вращаясь вокруг Левиафана, именуемого полицией, благодаря которой я больше не я, но оказываюсь в вихре интертекстуального безумия, являясь миру в форме некоего полисемического чудовища, машины, рассекающей всё, что хотя бы краешком взгляда выглядывает из-под сглаженных углов напластованных друг на друга зеркал, вывешенных по периметру всей планеты — в каждой свалке, в каждом переулке, онлайн и в машинах, лифтах, магазинах, дорожных переходах, храмах и на пластиковых бутылок.

Нескончаемое оцифрование, озеркаливание пространства, паноптикум, отбирающий у мира последние признаки потаённости. Эта машина, которая Я настоящий — это тот самый скальпель, который будет проделывать разрез на моем окоченевшем теле после так называемой смерти, и это то тело, которое всегда неверно идентифицируется в качестве Моего: оно мое, но не в качестве сосуда, через который я ЕСТЬ, но в качестве сосуда, через который я СЕБЯ ОТРИЦАЮ — меня с необходимостью следует зарезать, изнасиловать, повесить, растворить в кислоте, закопать в яме, утилизировать, мои кости рассортировать и продать за дешево — такова судьба несогласия, что сердце Вселенной. Я нуждаюсь в системе принуждения (гос-во, партия, полиция) не для того, что она обеспечит меня благоприятной жизнью, а для того, что я, как и любой другой прочий, — тварь дрожащая, взывающая к изрыганию себя вовне. Так что же или кто еще, если не полиция, произведет негацию моего Я, пустив мне пулю в лоб, если я сам этого сделать не в состоянии? Гильотина не зря главный символ Просвещения.

Возможно ли избегнуть политики? Попытаться, конечно, можно, но любая попытка бегства лишь глубже погружает нас в лоно политического. Политика, будучи главным плацдармом принципа несогласия (см. Рансьер), одновременно является и ключевым источником эстетического, занимающегося перераспределением и выявлением чувственного — всего того уродливого и инвалидного, что ещё не научилось слову. Всякая политика — это обучение слову того, что не имеет языка: это наука разбудить мёртвого, разговорить немого и понравиться слепому. Мы обречены на политику, и единственный способ воспротивиться ей — это смириться с тем жестоким обстоятельством, что в один прекрасный день к нам в двери могут завалиться люди с автоматами и присвоить себе то, что изначально им по праву и принадлежит — наш расколотый череп и уверенность в Боге. После этого возможно ли говорить? Конечно, мёртвый — тварь бессловесная, он вне слова, ибо успел разувериться в Нем окончательно.

Суть не в том, что виртуальное скрывает за собой обман, будто можно поставить перед ним твёрдое "нет" и вернуться к некоему изначальному состоянию, которое мы ошибочно распознаём в контексте ускользающего Реального; суть в том, что всё мироздание, будучи полностью виртуальным, уже само по себе есть обман. Я, будучи мирозданием самим по себе, и есть самый главный обман, а значит не стоит искать обманность где-нибудь ИЗВНЕ. Однако не стоит искать её и внутри. Реальное — это маска. Деррида скажет «иллюзия ценнее истины» и будет прав: Я, бывающее обманом, важнее той рассеянности, которую представляет из себя субъект желания в самой сердцевине своей соотнесенности с Другим. В виртуальной реальности мы занимаемся агансментом, что сама природа энтропии — бесконечное воспроизводство новых типов связей, не уплотняющихся, а скорее постоянно разрежающихся: репрезентация совершает насилие над реальностью куда более жестокое, чем-то, мы привыкли наблюдать в криминальных источниках или сводках новостей. С самого момента, как Я родился, оно [Я] ничем больше другим не занимается, кроме как разрыванием единичного существа в шорох широких категорий, стирающих его — Субстанции — сингулярность. Или, точнее сказать, смывающих, ибо, говоря об агансменте и энтропии, нам следовало бы обратиться к образу жидкости, к акватическому как имплицитному элементу всякой формы, плоти или тела: кровь, слезы, слюни, эякулят, вино.

Наше отношение к воде не то же самое, что отношение матроса к ней, ибо тот, попав в шторм, соотносит свое бытие-в-воде с диалектическим сцеплением жизни и смерти, возвращаясь к её глади с предельной серьезностью. Для нас вода и не англосаксонское явление, когда земля — всего лишь берег, а вода — море. Нет смысла говорить и об византийском отношении, для которого явленность воды узнается через её нехватку, аристотелевский дюнамис (δύναμις), отложенный в фантазмических отсеках машины различения, где условная река сопрягается с дифференциалами перемещения и тотемной коммуникации. Культура воды — это прежде всего культура Хоры, Кибелы, Европы, и если для Гераклита «всё течёт», под текучестью подразумевая непрерывность, континуальность процессов, то для нас всё давно застыло — всё замерзло. Но отнюдь не устоялось — и это весьма важное различие. Вода, вопреки феноменологическому срезу, не течёт, ибо текучесть есть скорее свойство времени (гένεσις), огня, а не Хоры, воды самой по себе. Как бы это странно ни звучало, но течь может только огонь. Вода, напротив, всегда обездвижена, сама будучи движением, да настолько, что скорее рвется (σχιζω/shizo), давая трещины, нежели плавно захлестывает. Это значит, что подлинная и самая первичная форма воды — лёд. Как если бы Эон и Генезис отпали от тела троичной онтологии, соскользнули, повиснув в воздухе, и осталась бы только Хора: чистое пространство [прах], плоскость выхолощенного движения — бесплодного, бесполезного, раздробленного на невыносимую кластерность.

VRchat в этом отношении лишен темпоральности совершенно справедливо: время постоянно идёт, но как если бы небрежно свисало с вертела набросанных друг на друга текстур, не имеющих ни веса, ни значения. О каком времени может идти здесь речь? Новое время [moderne] — это не более чем спецэффект, картинка, некоторая форма геометрического складывания, рисунок числа: теперь 12 ночи — это не способ обозначения темпоральности товарно-денежного континуума, но графическая пустышка. Неужели сочленение знаков вроде «00:21», то есть < + < + 0 + 0 +: + 2 + 1 + > + >, что, впрочем, можно дробить еще больше, до бесконечности, — не прекрасно само по себе? Зачем ему какой-либо референт, означаемое? Солнце больше не светит — так к чему нам привязывать его только лишь к графике чисел? Неужели не заметно, что всё это давно кануло в лету, а капитализм мёртв, поскольку в этой, доведенной до своей тотальности логике равного неравенства, он стал по-настоящему жив? Зачем теперь ждать чего-то? Завтра уже кремировано в аду.

"Кто только, начиная с поэтов, не говорил, будто стекло похоже на воду. И кто только не принимал эту гипотезу за правду и, вместе с несчётными Уидобро, не внушал себе и нам, будто зеркала дышат свежестью и птицы спускаются к ним попить, решетя амальгаму. Пора оставить эти игрушки. Пора дать волю прихотям воображения, возводящего принудительную реальность мысли: пора показать человека, который проникает сквозь зеркальное стекло и остаётся там, в иллюзорном краю (где тоже есть формы и краски, но замершие в несокрушимом молчании), и задыхается, чувствуя, что он — всего лишь подобие и его наглухо замуровывают ночи и снисходительно терпят проблески дня"

Хорхе Луис Борхес; "За пределом метафор" [11]

Современная философия в лице спекулятивного лагеря ассоциируется у меня с ворохом нежити, эдаким скоплением маленьких зомби, не устающих повторять одни и те же избитые гегелевские истины, направленные против Канта. Это взаправду так, и это действительно темно — нет ничего темнее безмозглого повторения одних и тех же затасканных и давно всем наскучившим отрывков фраз, напоминающего активность какого-нибудь зомби, не знающего ни языка животных, ни языка растений, ни тем более языка людей. К океаническому, действительно европейскому мышлению куда больше соответствует Ролан Барт или Деррида — эдакая осовремененная форма лютеранства, или Ник Ланд наряду с Вудардом, Чораном, Арто и Дювером — осовремененный гностицизм. И если в случае выше мы играем какой-нибудь задрыпанный tower defense, прорывая растения Канта бесчисленным роем спекулятивных зомби, то в случае ниже мы забредаем в логово четырехмерных проекций, будучи теперь не зомби или гиеной, но барракудой в экологической нише виртуального.

А впрочем, какая разница, кто там и как мыслит? Все эти имена не более чем мусор на протяженности льдяных покровов, твердью образумивших воздух и небо к принятию сотрясения (σχιζω/shizo) — сомнения как данности, нежели повода, каким пользовались все эти хирурги Вечного, чтобы указать нам на нашу глупость и неведение. От всех слов, от всех имен, от всех доводов здесь давно стоит отказ — что нам этот лёгкий налёт земляной пыли, солнечным ветром случайно занесённый в этот замёрзший полумрак? Я каюсь, как и каждый прочий здесь, что не удосужился ещё изобрести свой собственный язык, чтобы мучить им остальных. Мы всё еще живем в Европе, но скоро настанет час, когда воды изольются на руины мегаполисов и солнцу больше некому будет светить. Тогда вещи потеряют силу, застынут, забудутся, исчезнут… Скоро, скоро… –запад (δύσις/закат)

Мир верно движется к концу (к началу), принцип физического существования канул в лету, любовь, дружба и владычество потеряли свои онтологические статусы — всё затоплено волнами виртуального. Воля к власти? — Разве что к власти трупных пятен на жирном теле свиньи. VRchat — один из тысячи таких отсеков Ноева ковчега, доступ к которому предоставлен людям будущего — больным и замёрзшим, ненужным и непризнанным (только такие и останутся в живых или, вернее сказать, в мертвых). Этих отсеков, конечно, куда больше — существует множество иных планов виртуального, помимо VRchat’а, взятого как наиболее удобный пример для демонстрации европейского этоса, благодаря которому происходит медленная, но верная смерть солнечного ига.

"Я говорю всем: бросьте любовь, бросьте эстетизм, бросьте чемоданы мудрости, ибо в новой культуре ваша мудрость смешна и ничтожна. Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Снимайте же скорее с себя огрубевшую кожу столетий, чтобы вам легче было догнать нас. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Вы в сетях горизонта, как рыбы! Мы, супрематисты, — бросаем вам дорогу. Спешите! — Ибо завтра не узнаете нас"

Казимир Малевич

«Черный квадрат»[12]

Нет смысла в какой-либо внутренней интенциональности, в так называемом праксисе. Мы можем загадывать себе что угодно, однако судьбе совершенно индифферентно на наши ничтожные прихоти, распоряжаясь всем этим бесконечным мясным ресурсом по своему собственному умному усмотрению. Я могу бросить себя в огонь, вырвать себе сердце, замёрзнуть в ледниках Антарктиды, но ни на шаг тем не менее не приблизиться к Плутону. Ибо очевидно, что проделывает движение не человек, не мир, не космос, и даже не вода — Солнце. Вода сама не движется, она — движима. Движение же — ответственность скорее огня, приводящего лёд к размерзанию и соответствующему движению-протеканию. Наша задача, таким образом, заключается в том, чтобы раз за разом узнавать о своей обречённости на Плутон, на лёд. Мы должны хранить весть (Вещь). Трепыхания же на островных поверхностях посреди бесконечного океана — всего-навсего издержки любовного отношения, которому мы обязаны в своем наслаждении трансгрессиями акватического. Мы заранее уже прекрасно знаем, что вечный холод обеспечен нам, посему переживать о своей дальнейшей деградации в субстанцию совершенно нечего. Мы понимаем, что нежелание умирать печально в той же мере, что и желание смерти. Ибо не может быть мир чем-либо иным, кроме желания и сцены исчезнования. Отсутствие сцены? Нам нечего переживать: Зло в основании вселенной обеспечило нас бесконечной сценой, внутри которой даже отсутствие сцены оказывается всего лишь ещё одной, более изощрённой формой сцены.

Неужели до сих пор не ясно, что молчащее и несведущее в говорении существо — собака, рыбы, космос, — от всего своего сердца, от всей души страдает только потому, что не знает способа услышать нас, говорящих существ (parlêtres)? Но ничего страшного. Об этом тоже не следует переживать: если они не слышат нас — мы сами себе вырвем языки и уши, чтобы стать единым целым с холодом их одиночества.

Отдельная благодарность незнакомому для меня Дане с ютуб-канала RoseApathy за странную, доселе невероятную для меня возможность наглядно лицезреть, что значит вернуться Домой по-настоящему, почувствовать себя в месте приютования, где даже самое последнее существо не будет лишено тепла, всегда сможет понадеяться на гостинец — даренный знак из будущего.

Список литературы:

1. Чоран Э. После конца истории / Предисл. и биогр. справка Б. Дубина]; Пер. с фр. Бориса Дубина [и др.]. — СПб. : Симпозиум, 2002 (Акад. тип. Наука РАН). — 543 с.; 20 см.; ISBN 5-89091-189-9 (в пер.)

2. Бодрийяр Ж. Фатальные стратегии / [перевод с французского Качалова А. В.]. Москва: РИПОЛ классик, сор. 2017. — 285, [2] с.; 21 см. — (Авторская серия Жана Бодрийяра).; ISBN 978-5-386-10198-5: 3000 экз.

3. Бытие, Ветхий завет // Азбука веры URL: https://azbyka.ru/biblia/?Gen.1-2&r

4. Второе соборное послание Петра // Азбука веры URL: https://azbyka.ru/biblia/?2Pet.3&r

5. В. Бибихин. Узнай себя / СПб. : Наука, 1998. — 575 с. л. портр.; 17 см. — (Слово о сущем).; ISBN 5-02-026791-0

6. Дювер Т. Околоток. — Kolonna Publications Митин Журнал, 2013. — 124 с. ISBN: 978-5-98144-175-2

7. Платон. Апология Сократа. — Москва: АСТ, 2022. — 352 с. ISBN: 978-5-17-151832-5

8. Г. Давила. Схолии к имплицитному тексту / исп., рус. / пер. с исп. Е. Косиловой; под ред. В. Дворецкого. Сер. Памятники филосовской мысли. — М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021. — 896 с. ISBN 978-5-88373-650-5

9. Антонен А. Всякое писание есть дерьмо // Librapage URL: https://librapage.blogspot.com/2014/03/Antonen-Arto-Vsjakoe-pisanie-eto-dermo.html

10. Е. Воробьева. Эвристический потенциал игры как современного метода обучения / Актуальные проблемы гуманитарного образования: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17–18 окт. 2019 г. / редкол. : С. А. Важник (отв. ред.) [и др.]. — Минск: ИВЦ Минфина, 2019. — С. 239-243.

11. Хорхе Луис Борхес. Собрание сочинений в 4-х томах. [Сост., предисл. и примеч. Б. Дубина]. — Санкт-Петербург: Амфора, 2000-. — 21 см. — Millennium. 1: Страсть к Буэнос-Айресу: Произведения, 1921-1941. — 2000. — 598; ISBN 5-8301-0102-5

12. Малевич К. Собрание сочинений [Текст]: в 5 т. / Общ. ред., вступ. ст., сост., подгот. текстов и коммент.- А. С. Шатских. — Москва: Гилея, 1995-. — 20 см.; ISBN 5-85302-025-0