Армен Аванесян: «Давайте спросим себя: почему мы до сих пор называем этот мир капиталистическим?»

TZVETNIK поговорил с философом Арменом Аванесяном о новой темпоральности, понятии гиперверия и исчерпанности современного искусства

Наталья Серкова: Мне бы хотелось начать с вопроса о времени и временных измерениях реальности. Сейчас в гуманитарном дискурсе сосуществуют два типа высказывания. Первый тип отсылает к формуле «здесь и сейчас», так что может сложиться впечатление, что все помешаны на настоящем и лихорадочно бояться его выронить и потерять. С другой стороны, в исследования и теорию навязчиво проникают всевозможные приставки «пост-», как будто указывающие на то, что для современного субъекта будущее осталось далеко в прошлом. О чем для вас свидетельствует активное употребление этих двух формул?

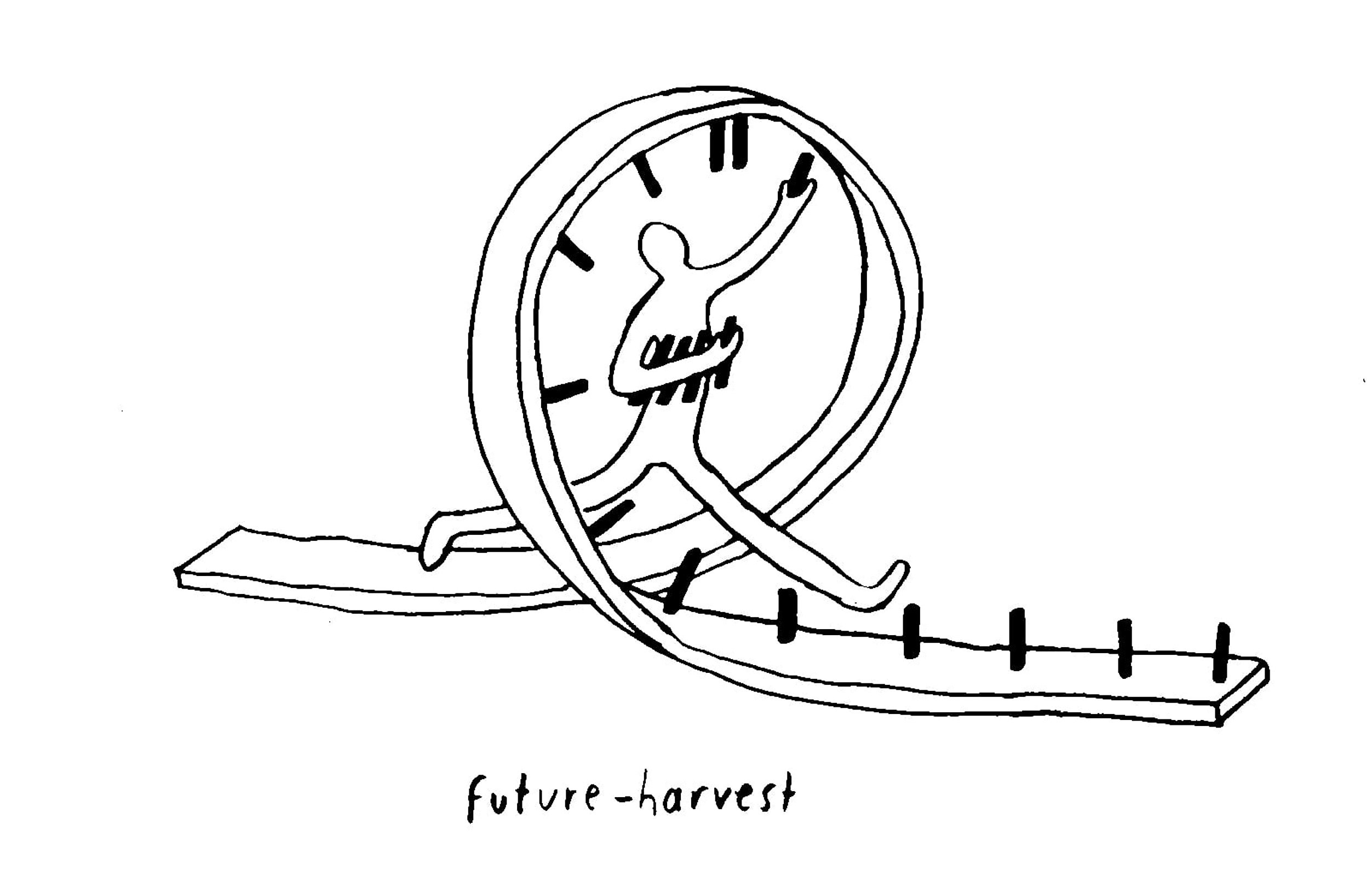

Армен Аванесян: Возможно, я слишком сильно полагаюсь на традицию просвещенческого оптимизма, но думаю, что смысл всегда так или иначе присутствует, его можно понять и благодаря этому заставить любые противоречия исчезнуть. Это также можно отнести к различным представлениям о времени и опыте временности, даже если кажется очевидным, что наше понимание процессов, которые происходят прямо сейчас, недостаточно. Как вы, возможно, знаете, я работал над концептом нового временного комплекса (time complex). Сегодня автоматизированные процессы и всевозможные компьютерные алгоритмы все больше участвуют в управлении и структурировании общества. Такие комплексные системы оказывают большое воздействие на наши жизни, формируют окружающую нас среду в гораздо большей степени, чем когда-либо ранее. Влияние на вещи и управление ими направлено в нашу сторону из будущего, к примеру, имеет место упреждающий полицейский контроль, когда человек попадает под следствие или даже за решетку еще до того, как успеет что-либо сделать, прямо как в фильме «Особое мнение». Признаки еще не наступившего будущего становятся знаками новой темпоральности — она двигается из будущего и больше не работает в прежней хронологии. Непонимание этого неизбежно ведет к откату в ностальгию по устаревшей модели времени и «старым добрым денькам».

Мы стремимся жить в настоящем, хотя в то же самое время осознаем, что все меньше в состоянии нащупать это настоящее. Нам все сложнее менять наше настоящее, используя средства, которые мы унаследовали из прошлого. У нас нет нужных слов, нужного понимания, у нас нет стратегий, чтобы управляться с тем, что называется новым, или новой нормальностью. К примеру, возможно, мы больше уже не живем в капиталистическом мире, но в таком, который можно было бы назвать пост-капиталистическим финансовым феодализмом. Эти вещи напрямую связаны между собой: непонимание нового типа времени, неимение терминов для его описания, отсутствие стратегий действия, — и все они являются причиной стремления жить в таком настоящем, которое предположительно было у нас когда-то в прошлом. Люди фантазируют о том, что настоящее это и есть современное, и особенно такие фантазии присущи современному искусству. В противоположность модернистскому искусству, футуризму и авангарду, которые направляли свои устремления к будущему, современное искусство, в первую очередь, оказывается нацелено на критическое осмысление настоящего. Фантазии о настоящем не помогают воспринять новый временной комплекс, в котором мы все живем и который до сих пор не смогли осмыслить ни концептуально, ни политически. Вместо этого нас бросает от одного противоречия к другому, от «пост-» до желания быть «здесь и сейчас», в то время как в действительности мы находимся не в «сейчас» и не в «пост-», а скорее в «пре-», со всеми нашими проблемами, которые приближаются к нам из будущего.

НС:Понятие пост-правды, также ставшее очень популярным в последнее время, подразумевает, что когда-то у нас, в отличие от текущего момента, существовал доступ к истине, реальности и фактам. Насколько релевантно использование этого понятия и почему, на ваш взгляд, оно так популярно сегодня?

АА: Есть другое понятие, которое я считаю очень важным — это понятие гиперверия (hyperstition). Вместе с Кристофером Ротом мы в свое время сняли фильм с таким названием, понимая, что некоторые вопросы не могут быть решены инструментами, доступными только философу, только писателю, художнику, режиссеру или живописцу (как будто бы эти разделения вообще когда-либо имели смысл — мы в принципе не должны изолировать друг от друга эти поля деятельности). Скорее всего, термин гиперверие в свое время изобрел Марк Фишер как микс из слов предрассудок (superstition) и хайп (hype). Гиверверие — это феномен, при котором идеи обладают способностью осуществляться, становиться реальными, при этом делают это из будущего, и это объединяет гиперверие со спекулятивной темпоральностью и новым временным комплексом. Мы живем в то время, когда вещи, которые не являются правдой, очевидным образом становятся правдой, и мы постоянно имеем дело с миром правдивых фикций, где даже фейк ньюз способны становиться реальностью.

В социальных сетях активно обсуждают влияние на людей упреждающими способами — от слухов о работе Cambridge Analytica до слухов о тайном участии России в выборах в США или во внутренних делах Украины. На всех уровнях мы сталкиваемся с проблемами и неясностью. Я думаю, что очень важно не реагировать на текущую ситуацию в экстремальном ключе, к примеру, утверждать, что в принципе не существует такой вещи, как истина, — это будет только играть на руку режимам, использующим дезинформацию на стратегическом уровне. Результаты постмодернистских дискуссий об истине конца 20-го века, боюсь, тоже больше ничем не могут нам помочь. Обязательно найдется кто-то, кто говорит вещи вроде: «Это Деррида виноват в том, что сегодня лидеры-популисты успешно размывают границы между истиной и ложью». Я считаю, что говорить подобное — слишком наивно и слишком просто. Напротив: наше настоящее проистекает из будущего, и поэтому нам следует научиться понимать будущее, чтобы начать понимать настоящее, а не наоборот. Это также требует иного способа понимать, что такое истина. Истина больше не является тем, что находится здесь и сейчас, прямо перед нашими глазами, таким образом, что мы можем ухватить ее и успешно описать. Вместо этого, мы должны предугадать ее, уловить нечто в нашей реальности еще до того, как оно случилось, и это требует совершенно иных концептов и совершенно иной интеллектуальной и художественной практики, и это то, за что я выступаю.

НС: Ханна Арендт, которая в свое время ввела в употребление в философском дискурсе термин тоталитаризм, позже сама говорила о том, что сомневается в его релевантности. Сегодня мы, кажется, уже хорошо понимаем, что в любой тотальности существуют слепые пятна, не просматриваемые системой. Однако, можем ли мы с уверенностью говорить, что такие слепые пятна существуют в современной неолиберальной системе, и если да, то где, по вашему мнению, удобнее всего располагаться философу, желающему влиять на существующий порядок вещей — снаружи или внутри этих пятен?

АА: Мы живем внутри неолиберальной связки политики и экономики, и нам следует изобрести новые термины, чтобы понять «новую норму», вместо того, чтобы использовать термины вроде протофашизма, неофашизма или пост-правды. Все эти префиксы свидетельствуют о том, что мы не можем добраться до самой сути вещей. Какие существует альтернативы тоталитаризму и фашизму? Одну из них я уже упомянул: мы увидим что-то новое в текущей реальности, если перестанем воспринимать ее как формацию капитализма (или индустриального капитализма) и начнем думать о ней как о формации финансового феодализма. Что если мы живем в условиях такой политической экономии, когда в мире доминируют автоматизация и финансиализация, и все больше и больше денег производится из самих денег? Что это за новые конгломерации растут перед нашими глазами — все эти оффшорные зоны и экономические анклавы, целые территории и правительства, управляемые так, как бизнесмены управляют своими бизнесами? Возможно, нам следует проанализировать эти феномены как части новой конфигурации, а не как откат куда-то назад, к фашизму, тоталитаризму или любым другим системам, известным нам из прошлого опыта. Давайте спросим себя: почему мы до сих пор называем этот мир капиталистическим? Может быть, потому, что мы живем в

НС: Для меня не является очевидным то, что философ, создающий текст, производит какие-либо существенные изменения в социальной и политической реальности. Неразрывная связь теории и практики по-прежнему остается очень проблематичным концептом. Недаром Бурдье начинает свою знаменитую книгу Практический смысл с цитаты из Улисса Джойса, где сравниваются такие далекие друг от друга вещи, как женщина и луна. Какой ответ на вопрос об этой связи даете для себя вы как

АА: Между теорией и практикой существует разница. С другой стороны, нет теории без практики, теория — это практика, а практика всегда базируется на теории. Теория и практика для меня не могут быть отделены друг от друга. Я не только теоретик, для меня очевидно, что письмо — это именно практика, технологическая установка, эпистемиологическая конфигурация, которая структурирует, что именно мы говорим, как коммуницируем друг с другом и к чему в итоге приходим. Это одна из причин, почему мне интересно производить теорию на территории арт-мира (что далеко не то же самое, что писать об искусстве). Я спрашиваю себя: делаю ли я то, что делаю, как художник, и тогда это часть моей художественной практики, или как перформансист, или как режиссер? И чему я могу научиться благодаря всем этим практикам, которые отличаются от обычной академической практики критического письма?

Слепое пятно многих теоретиков — это их собственное непонимание того, что они одновременно с этим являются и практиками. Недостаточно просто думать о практике, и вообще просто думать о таких вещах недостаточно. Вместо рефлексии, мне куда интереснее принцип рекурсии, при котором часть отделяется от целого, соединяется с

В любом случае, просто быть скептически настроенным по поводу разделения между теорией и практикой недостаточно. Вместо этого, чтобы иметь возможность оказывать какое-либо политическое или социальное влияние, необходимо превратить этот скепсис в практику как таковую.

НС: Спекулятивный реализм в лице Квентина Мейясу раскрыл перед нами понятие контингентности. Мы больше не можем рассматривать причинно-следственные связи между предметами и явлениями так, как могли позволить себе делать это раньше. В искусстве такой подход проявляется в том, что объекты начинают претендовать на производство реальности вместо ее описания. По-вашему, возможно ли сегодня делать вещи искусством?

АА: Современное искусство исчерпало себя, но оно будет существовать до тех пор, пока будет оставаться выгодным для бизнеса за счет предложения различных способов выгодного художественного производства и дистрибуции. Я не могу сказать, когда наступит переходный период и что именно случится, тем более что предсказания не входят в задачи философов и арт критиков. О чем я могу говорить, исходя из собственного опыта, так это о том, что философия и теория начинают по-новому соотноситься с искусством. Некоторое время назад история искусства или арт критика несли в себе очень специфическую функцию, а именно функцию легитимации произведений искусства, их критики, а также описания критического высказывания самих работ. Я не первый, кто высказывается по поводу абсурдности произведений искусства, которые только подогревают собой арт рынок, но при этом настаивают на своем анти-капиталистическом высказывании (если следовать их текстовым описаниям в каталогах). Однако в последнее время, в том числе исходя из того, как развивается рынок искусства, художественная критика оказывается все меньше необходима для легитимации художественных работ, вместо этого становится достаточно простого факта успешных продаж того или иного художника.

Я почти никогда не пишу об искусстве, даже несмотря на то, что это приносит хороший доход. У меня есть опасения, этического характера, интеллектуально подогреть своей работой всю эту индустрию. Вдобавок к этому, мне не особенно интересно анализировать отдельные работы и отдельных авторов, интереснее, скорее, исследовать как таковое поле искусства, то, что оно производит, и то, какие возможности может предоставить другим и лично мне как мыслителю, если я правильным образом «использую» это поле. Какую роль я играю в нем, каковы его ограничения, чего оно от меня хочет, и как я могу перевернуть ситуацию? Как я могу выйти из ограничений, когда меня постоянно просят делать одни и те же вещи, вроде участия в панельных дискуссиях, или разговоров о художниках и с художниками, или написания текстов об их работах? Вместо этого, мне гораздо любопытнее экспериментировать с проблемными зонами.

НС: Новые способы делать искусство требуют и нового описательного языка такого искусства. Прежний язык критики становится повозкой, которая пытается догнать автомобиль. Противоречия подпитывают друг друга, а критика продается тем лучше, чем более суровой она старается быть. Каким, на ваш взгляд, должен стать язык новой критической теории, чтобы наконец суметь выбраться из дурной бесконечности воспроизводства критикуемого предмета и начать производить качественные изменения?

АА: Я не думаю, что нам требуется новый описательный язык для искусства. Что нам нужно, так это более экспериментальный и спекулятивный подход. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили: нам нужны прогрессивные суеверия, спекулятивные выдумки (speculative fabulations) и тому подобные вещи. И мы должны научиться маневрировать и действовать за пределами прежнего как критического, так и метафизического разделения на теорию и практику.

****

НС: Наш разговор состоялся в ноябре, до глобального локдауна и до того, как ко всем пришло осознание, что теперь нам предстоит жить в непредсказуемых условиях нового, пост-ковидного мира. Ознаменовывает ли текущая ситуация некий сдвиг парадигмы (в том числе, и относительно ваших высказываний), или же ее можно назвать логичным продолжением тех сложившихся условий, которые вы описывали в нашей беседе?

АА: Конечно, в первую очередь, это зависит от того, что мы понимаем под сдвигом парадигмы. Историк и философ науки Томас Кун написал на эту тему важную книгу, в которой объяснил, что сдвиг не происходит одномоментно, что он является результатом череды изобретений, новых феноменов, которые не укладываются в существующую парадигму и со временем приводят к глобальному сдвигу научных рамок. В этом смысле я бы согласился с тем, что сегодня мы являемся свидетелями сдвига культурной и политической парадигмы, который начался задолго до кризиса, — этой огромной трансформации, которая только ускорилась под воздействием текущего кризиса, вируса Covid-19 и его социополитических, геополитических, экономических последствий и эффектов. Сейчас идет много разговоров о второй волне вируса, но я думаю, что мы уже наблюдаем вторую, третью, четвертую волны — не в смысле биологическом или пандемическом, а в смысле экономических и геополитических волн, захлестывающих нас в том числе в виде дискуссий и демонстраций, адресованных расизму в США и Европе. Одна сторона проблемы — это структурный расизм, другая — заключается в том, что у определенных групп людей до сих пор нет политической и парламентской поддержки. Коронакризис очень сильно бьет по бедным слоям населения, по жертвам структурного расизма, и это является одной из причин массовых, легитимных протестов и демонстраций. Коронакризис и то, как с ним справляются, — или нет справляются — все это ярче высвечивает расистские тенденции и экономическое неравенство в наших обществах. Так что, держа все это в уме, я бы согласился с утверждением о парадигматическом сдвиге, но я также полагаю, что текущая ситуация только ускоряет тенденции, которые успели сложиться до этого. Конечно, мы будем в состоянии более четко увидеть, как развивались события, происходящие все последние месяцы, уже ретроспективно.

И есть еще один элемент, присущий текущему кризису и имеющий отношение к тому, о чем мы говорили в конце прошлого года. Это касается одной из версий упреждения (preemption), которая называется премедиация (premediation). Это концепт, введенный медиа исследователями и социологами и характеризующий определенную медиа стратегию, возникшую после 9/11. После случившегося в тот день медиа перешли в режим премедиации, сфокусировавшись на вещах, которые еще только могут или должны произойти, с целью предотвратить то, к чему мы не готовы и чем будем травмированы. Несмотря на это, я скорее готов утверждать, что премедиация ведет к постоянному производству страха и тревоги в отношении событий, которые еще даже не имели места. У нас получается очень любопытная упреждающая логика действий медиа: до того, как

Беседа впервые опубликована на TZVETNIK