Прорыв за грани жизни: творчество и исступленность

Глава из книги Натэллы Сперанской «Фигуры теофании. Очерки о возрождении Античности»

«В их крови жили боги…»

В диалоге «Федр» Платон вложил в уста своего учителя Сократа речь о состоянии исступлённости (μανία), священного вдохновения как высшего дара богов — Аполлона, Диониса, Муз или Афродиты и Эрота. В соответствии с этим исступлённость может быть пророческой, мистериальной (ритуальной), поэтической и эротической. Пифия, изрекающая пророчества, принимала в себя Аполлона; молнии ее энигматических прорицаний раздавались в безмолвии Дельфийского храма — всегда от первого лица, ибо говорил сам Бог. Аполлоническое исступление сопровождалось энтазом (как Мирча Элиаде называл погружение в себя, в отличие от дионисийского экстаза, означавшего выход за свои пределы). Божество овладевало пифией, превращало ее в послушный «медиумический» инструмент. Мистериальное исступление наступает вслед за откликом на зов бога Диониса, который «одерживает» своих менад и вакхантов, заставляя их «выступить» за границы «человеческого, слишком человеческого» и приобщиться к его шумной процессии. Элиаде подчеркивал, что Дионис, чьи эпифании всегда внезапны и брутальны, — единственное божество, которое является в зримом облике. Он снимает запреты, он стирает пределы: царство живых сливается воедино с царством мертвых, алхимизация тела и души приводит к глубинному преображению всей человеческой экзистенции; исступление заставляет забыть о том, что человек ограничен своей телесностью, божественный экстаз вводит его в имагинальный мир, mundus imaginalis, где только и возможна встреча бога и человека, больше того — их тайный союз, пламенное объятие до полной неразличимости смертного и бессмертного, коронованного и коронующего, мыслящего и мыслимого.

В каком бы исступлении ни находился художник или мыслитель, какое бы божество или даймон ни взволновали волны его существования, он постигает временное растождествление с человеческим и становится чем-то неопределимым, но столь достоверным и подлинным, что возвращение на прежнее место мыслится им как падение в пустоту, утрата, тщета, наказание. Превысить модус своего существования, стать подобным богу, позволить Иному (подчас пугающему, опасному, неизведанному) вторгнуться в жалкую обитель того, кто жаждет познать нечто большее, чем просто жизнь, вторгнуться и высветить все уголки многоокой души и сделать ее способной к полету, к вызову, к преодолению, к способности услышать поступь богов, их тихий мелодический призыв — вот задача, с одной стороны, художника, чье творчество есть не что иное, как священнодействие, и с другой стороны — мыслителя, для которого мышление есть ритуал, созерцание идей, первопринципов, начал. Эта задача помещает человека в пространство Трагедии. Греческий режиссер Теодорос Терзопулос отметил:

«В герое древней трагедии есть желание стать Богом. Это в нас вытравил XX век, навязавший образ маленького человека, человечишки. Как его изобразил Чарли Чаплин. В нынешних персонажах нет дерзкого желания стать богоподобными и столкнуться с другими богами, заглянув им в лицо, преодолеть повседневность» .

В книге итальянского писателя Роберто Калассо “Брак Кадма и Гармонии” говорится о том, что всякий, кто выходит за пределы человеческой сферы, обрекает себя на гибель — их пожирает огонь. Не столь важно, идет ли речь о предавших бога, о разгласивших тайны мистерий или о свидетелях божественной эпифании. Все они преступают черту. Мотив нахождения своей гибели в огненной стихии проходит через все легенды об Аполлоне и Дионисе. Семела, мать Диониса, умирает опаленная огненными молниями Зевса (Согласно Апиону, Зевс есть огненная субстанция кипящей природы). Владыка Олимпа успевает спасти еще неродившегося сына, он зашивает его в свое бедро и донашивает. Мать Асклепия, Коронида, убита Аполлоном и сожжена за измену со смертным человеком. Аполлон вынимает младенца из чрева горящей изменницы. «За пределом, установленным в качестве допустимого, горит огонь. — Пишет Калассо. — Аполлон и Дионис часто находятся по краям этой границы, на стороне божественной или человеческой; они побуждают человека к движению назад-и-вперед, что выражается в стремлении выйти за свои пределы, за которые мы, кажется, цепляемся даже больше, чем за само человечество, и даже больше, чем за саму жизнь. И иногда эта опасная игра отзывается рикошетом на самих двух богах, которые в нее играют». Приближение к Богу — это приближение к огню.

У фиванского царя Кадма было три дочери: Семела, Агава и Автоноя. Семела, мать Диониса, погибла в огне божественных молний представшего перед ней возлюбленного Зевса; Агава, мать Пенфея, оказавшись во власти дионисийского безумия, растерзала своего собственного сына; Автоноя была матерью охотника Актеона, узревшего эпифанию богини Дианы и растерзанного собственными псами. В эссе “Диана и Актеон” П.Клоссовски акцентирует внимание на том, что Актеон происходит из той же семьи, что и Дионис, и фактически приходится ему “двоюродным братом”. Актеон погибает от видения, от столкновения с нуминозным, как и Семела, опаленная могуществом Зевса, явившегося перед ней в своем истинном облике. Многие потомки Кадма, обуреваемые экстазом, устремлялись к смертельному пламени богоприсутствия; они были не в силах противостоять своему влечению и, разрывая всякую связь с жизнью, ликующе тонули в пурпурном безумии.

«В их крови были боги. — Пишет Клоссовски. — Отсюда у обеих женщин [Семелы и Агавы. — прим. автора], как и у их племянника Актеона, пренебрежение к принятому богослужению, каковое соразмеряет и умеряет соприкосновение с божественной вечностью в повседневной жизни и предохраняет от всяких излишеств. Для них культ совпадает с судьбой, а религия состоит в том, чтобы очертя голову погрузиться в бога или богиню. Семела не довольствуется тайной связью с Отцом богов, ей претит топить единящую с богом жизнь в затхлости альковного адюльтера. Она желает, чтобы Зевс обладал ею целиком и полностью, в своем непереносимом облике. Она желает его видеть. Пожранная пламенем, она торжествует: Дионис рождается, чтобы умереть и возродиться» .

Это дионисийское стирание границ, это всепоглощающая жажда бога, что заставляет попрать саму человеческую жизнь. Разбиение мучительных оков телесной ограниченности, путь добровольной метаморфозы — в случае Актеона — означает готовность к гибели, дионисийски бесстрашной и

Художник (разумеется, в широком смысле этого слова), отказывающийся воспринимать искусство и сам творческий процесс как создание «копии копий», имитацию, т.е. миметическое действо, процесс приумножения мира явлений (против которого восставал Платон), и видящий в своем творчестве Magnum Opus, Великое Делание, путь не отражения, а преображения, где создание каждого произведения искусства становится космогоническим актом — этот художник по праву может считать себя адептом, ибо те онтологические константы, которые указывают ему направление, выводят его за границы художественной сферы как таковой. Типичная ошибка тех, кто только имитирует, может быть обнаружена во всех произведениях, где средь персонажей оказываются боги, даймонические существа и некие надчеловеческие креатуры. Эта ошибка заключается в том, что «нечеловеческое» начинает подражать «человеческому». Рисунок движений и жестов, тембр голоса, мелодика речи, ориентация в пространстве, скорость мысли и действия — имитируют человеческое поведение и мышление. Прежде всего это свидетельствует об отсутствии опыта у самого художника. Его потуги обнажить то, о чем он не имеет ни малейшего представления, ограничиваются антропоморфизацией.

Совершенно иную картину мы находим, к примеру, в «Медее» греческого режиссера Димитриса Папаиоанну, в «Фаусте» Жана-Кристофа Майо, в «Носферату» Теодороса Терзопулоса (композитор: Дмитрий Курляндский). Каждое движение, каждый взгляд, а в случае «Носферату» и каждый звук — являют кардинальное отличие смертного от бессмертного, человеческого от нечеловеческого. Это искусство, источник которого в преображающем опыте, в неком мистериальном испытании, которое, будучи пройденным, открыло для художника возможность обозреть не только небеса и бездну, сокрытые от зрячих, и

Смертельный поединок

Уильям Батлер Йейтс говорил о двух личностях художника, творца. По его мнению, творческий человек наделен «эго» и «анти-эго» (или даймоном, гением), которое противостоит ему, вступает с ним в борьбу, тем самым подталкивая к созданию произведения искусства. Однако творение всегда будет являть собой полную противоположность личности художника, как вечное обретает свою противоположность во временном и тленном. Гебдомероса де Кирико можно назвать персонификацией «анти-эго» художника. Не случайно свою автобиографию итальянский мэтр назвал «Гебдомерос. Художник и его литературный демон». И разве не голос даймона самого Лотреамона мы слышим в воззваниях и проклятиях Мальдорора? Кем был Скарданелли, отвоевавший у Гельдерлина право на священное безумие? Антонену Арто принадлежат слова: «Мое имя должно исчезнуть». И он меняет имена, перебирая их как четки, отмеряя этапы своего пути: «Le Revele»/Явленный (под этим именем он предстает в визионерском трактате «Новые Откровения Бытия»), Антонен Нальпа, Нанаки, Момо…Гелиогабал (?) «Гелиогабал — это я!» — признается Арто. Так он называет имя своего Двойника. Гения, даймона, «анти-эго»?

Преодоление своего «эго» художником (в широком смысле) всегда означает избавление от «индивидуального» и, безусловно, проигрыш в битве с «анти-эго». Но это единственное поражение, к которому следует стремиться, ибо так пробуждается «литературный демон». После «Греческих мифов» Фридриху Юнгеру нужно было взять себе инициатическое имя, как на определенном этапе это сделали Ж.Пеладан, У.Б. Йейтс, барон Георг Филипп Фридрих фон Харденберг (известный как Новалис), загадочный мастер Фулканелли…Разрыв между «эго» и «анти-эго» неустраним, фатален, окончателен. Если бы Герман Брох был «мастером одного романа» и ограничился только «Смертью Вергилия», это не умалило бы его гений, потому что, добравшись до Олимпа, более не взираешь на равнину Фессалии. Джон Фаулз мог ничего не писать после «Мантиссы», Альбер Камю — после «Калигулы», Томас Манн — после «Доктора Фаустуса» (а если и продолжать, то лишь, двигаясь выше и выше). Написав свои лучшие произведения (при этом вопрос: почему мы убеждены в том, что, не поставь он точку,

В сочинении «Борьба с безумием», посвященном трем прометеическим личностям — Гельдерлину, Клейсту и Ницше — Стефан Цвейг говорит о дионисийской (или, по Платону, мистериальной) исступлённости, об особого рода даймонической одержимости, заставляющей этих пламенных избранников стремиться из беспредельности в беспредельность.

«Даймоническим я называю врожденное, искони присущее человеку беспокойство, которое гонит его из пределов его «я» за пределы его «я», в беспредельность, в стихию: словно природа оставила в каждой отдельной душе неотъемлемую беспокойную частицу своего первобытного хаоса, напряженно и страстно стремящуюся назад в сверхчеловеческую и сверхчувственную стихию. Даймон вселяет в нас бродило — набухающий, напухающий, напрягающий фермент, влекущий из спокойного существования к опасности, к безграничности, к экстазу, к самозабвению и самоуничтожению…» — пишет Цвейг.

Даймоническая, мистериальная одержимость вырывает из любой точки покоя, не дает опорных пунктов; она ведет нас от

Даймоническая исступлённость дает начертание четких контуров (метафизических шрамов) вместо неуверенных пунктирных линий (дрожь бытия).

Одержимый сверхидеей художник или мыслитель усмиряет жало огня и остается невредимым после гибельного поцелуя скорпиона. Одержимость — это удушающие объятия в ответ на загадку андрогинного Сфинкса. Того, кто по-настоящему одержим, может превзойти лишь тот, кто научился внушать свою одержимость другим. Но Цвейг предупреждает: даймон благотворен лишь до тех пор, пока мы имеем над ним контроль, но как только мы оказывается в его власти, наша «душа отдается мятежному инстинкту, вулканическому началу даймонизма». Даймон, одержавший верх, становится воплощением деструдо и влечет нас к саморазрушению.

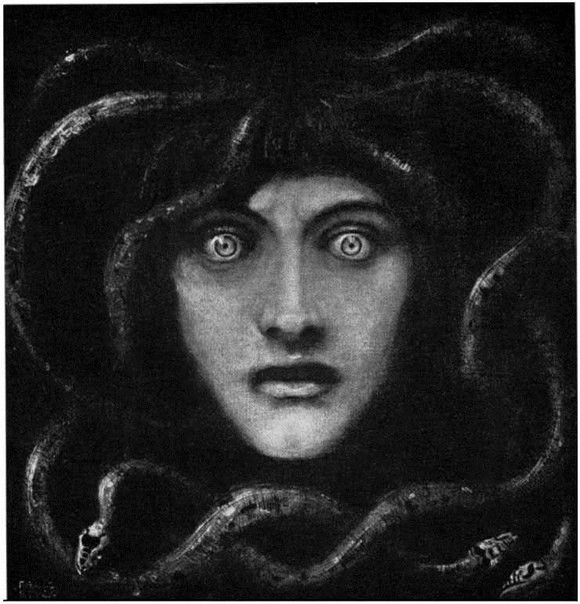

Мало кто размышляет о двух видах саморазрушения: саморазрушения от нехватки и пустоты (nigredo Эмиля Чорана) и саморазрушения от преизбытка и блаженной муки переполнения (эллинский пессимизм, присущий Ницше). В «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста есть значительная фраза: «отдели тонкое от грубого». Мы можем продолжить: божественное от титанического, легкое от тяжелого, спиритуальное от материального. Но более важно то, что происходит далее, во время opus: тонкое, отделяясь от грубого, возносится вверх — к самому горлышку герметически закупоренного подогреваемого алембика, тогда как грубое оседает на дне, подобно тяжелому осадку; затем тонкое ниспадает на грубое и увлажняет его как роса, превращая титана Кроноса в божественного Зевса, больной металл — в философское золото. Теперь о саморазрушении: при тотальной нехватке существует риск, что во время opus тонкое, отделившись от грубого, испарится (ибо алембик будет открыт) и останется только мерзкий осадок, таящий в себе привкус черной меланхолии, сатурническую тяжесть и все иные признаки, сопутствующие стадии nigredo. В свою очередь, при избытке также остается риск, но куда более страшный: алембик может просто разнести на куски, что приведет к безумию или самоубийству. Именно это имеет в виду Цвейг, когда говорит, что «там, где самовластно царит даймон, создается особый пламенно-порывный повышенный тип искусства: опьяненное искусство, экзальтированное, лихорадочное, избыточное творчество, судорожные взлеты духа, спазмы и взрывы, вакханалия и самозабвение, «мания» греков, священное, пророческое, пифическое исступление. Чрезмерность и преувеличенность всегда служат первым, непреложным признаком этого искусства, вечное стремление превзойти самого себя, переступить последние пределы, достигнуть беспредельности, исконной прародины всего даймонического. Гельдерлин, Клейст и Ницше принадлежат к роду Прометидов, который пламенно прорывает грани жизни, мятежно преодолевает всякую форму и уничтожает себя в избытке экстаза: в их очах явственно мерцает чуждый, лихорадочный взор даймона, и он говорит их устами. Он продолжает говорить из их разрушенного тела и тогда, когда угас в нем дух, когда уже немы эти уста; именно тогда, когда их измученная душа разрывается, не выдержав непосильного напряжения, становится доступен взору этот страшный гость их существа: будто сквозь расселину, видишь бездонную пропасть, где свил себе гнездо даймон. Именно на закате их духа, внезапно, пластически раскрывается в них глубоко скрытая в крови даймоническая сила» .

Цвейг подчеркивает, что художник всегда вступает в борьбу с этой силой — в борьбу с безумием, надеясь обрести над ним власть и не пасть жертвой страшного гостя своего существа. В «Смерти Эмпедокла» Гельдерлина одержимая боговдохновленным философом Пантея говорит своей подруге Делии, что, как только она увидит его, она должна немедля уйти прочь, ибо «ein furchtbar allverwandelnd Wesen ist in ihm». Эта фраза переведена, на мой взгляд, крайне неудачно Н.А. Самойловой, как «в нем страшное сидит преображенье». Е. Эткинд менее поэтичен, но более точен и передает это как: «в нем живет грозный, всепреображающий дух». Немецкое Wesen — это «существо», некая «сущность», а также «бытие», «существование», «нрав», «характер». Так и хочется вслед за Гераклитом повторить: ήθος άνθρώπωι δαίμων («этос человека — его даймон», или «нрав человека — его даймон») и отождествить гельдерлиновское Wesen именно с δαίμων. Для Пантеи и ее подруги встреча с Эмпедоклом — это столкновение с даймонической преображающей силой, инициатический опыт, удар молнии, внутренняя трансформация. Поэтому-то Пантея и обращается в бегство при виде Эмпедокла, несмотря на неудержимое притяжение, которому она почти не в силах противостоять. Его «всепреображающее существо», его даймон — «furchtbar» (нем. «грозный, страшный, ужасающий, невыносимый»). Встреча с Эмпедоклом — это встреча с нуменом, это неосторожный взгляд Семелы в направлении божественных молний Юпитера. В книге «Дионис преследуемый» я пишу:

«Столкновение с нуминозным вызывает у человека наивысший ужас и наивысшее блаженство. Рудольф Отто, который ввёл в научную сферу понятие «нуминозного», выбрал предельно точное для него обозначение — «Misterium tremendum» (лат. «Тайна Ужасающая»).

Нуминозное определяют как «динамическое существование или действие, вызванное непроизвольным актом воли <…> Оно охватывает человека и ставит его под свой контроль; он тут всегда скорее жертва, нежели творец нуминозного.

Какой бы ни была его причина, нуминозное выступает как независимое от воли субъекта условие. И религиозные учения, и consensus gentium всегда и повсюду объясняли это условие внешней индивиду причиной. Нуминозное — это либо качество видимого объекта, либо невидимое присутствие чего-то, вызывающее особого рода изменение сознания» .

Когда Цвейг совершенно справедливо подчеркивает, что вдохновение происходит из области бессознательного, даруя нам знание «вне нашего сознания», он упускает важный момент: «вне нашего сознания» находится не только то, что мы вслед за аналитическими психологами называем «бессознательным» или «подсознанием», но и неведомая этой научной области сфера «сверхсознания», «над-сознания». Архетипы, эйдосы, прообразы есть и в сверхсознании. Они оказывают свое воздействие на человека, но это воздействие значительно отличается от воздействия прообразов, приходящих из «нижней бездны» (подсознание). Я хотела бы провести одну параллель: обратите внимание на то, что все боги индуизма амбивалентны и сочетают в себе грозный (темный) и благостный аспекты. Если мы отступим от привычной модели «сознание-бессознательное» и обратимся к триаде «сверхсознание-сознание-бессознательное», то областью нахождения хтонических аспектов богов (в том числе, Титанов, детей Великой Матери Геи) будет бессознательное, тогда как их благостные (солярные, уранические) аспекты будут находиться в области сверхсознания. Соответственно, мы можем хотя бы приблизительно представить, сколь различным будет воздействие одних и других архетипов на человеческое сознание. Путь сознания к сверхсознанию — это путь одинокой стрелы. Стрелы, летящей в Божественное. Ханс Зедльмайр негодовал по причине того, что сюрреалисты, которые, на его взгляд, черпали свое вдохновение исключительно из «нижней бездны» бессознательного, назвали свое направление «Sur-Realismus» (то есть «сверх-реализм», «над-реализм»), а не

Да, несомненно, для того, чтобы осуществить восхождение, нужно спуститься в Аид, в темную область Бессознательного. Сойти, подобному тому, как во время алхимического opus тонкое сначала отделяется от грубого, божественное от титанического, спиритуальное от материального и возносится вверх — к горлышку герметически закрытого алембика, в то время как отделенное грубое оседает на дне, образуя осадок. И далее тонкое ниспадает на грубое и увлажняет его как роса. Это Дионис, «увлажняющий» своей кровью титанов. Но здесь нет никакой интеграции. Здесь есть стяжание добродетелей верха и низа. Но при восхождении в область Сверхсознания «световой человек» (Henry Corbin), частица бога Диониса, не прихватывает с собой темный дубль. Он берет с собой лишь опыт — опыт соприкосновения и борьбы, опыт преодоления и победы, опыт созерцания нижней бездны, опыт погружения в ее недра. Тех, кто надеятся взлететь в Эмпирей, прихватив с собой ворона, ждет участь Икара.

«…он готовил драгоценный сосуд для нисхождения огня, который должен был, упав в сосуд, расплавить его и разлиться по земле. Недаром и себя самого, как вспоминают его близкие, он сравнивал с «чашей»… Но готовил он свой сосуд, как художник, и хотел, чтобы человек в нем весь без остатка стал художником; ибо быть художником уже значило для него только быть жертвоприносителем и вместе жертвою. Так обратил он свой художнический путь в мистический, и с ясностью различаются на пути художника — этапы мистического пути» , — писал Вячеслав Иванов о композиторе Александре Скрябине. Художники — либо «чаши» («сосуды»), либо «адепты», то есть те, кто принимают в себя некую силу, предуготовляют себя для ее нисхождения, оказываясь под ее влиянием, уступая ее наитию, и те, кто воспринимают творческий процесс как Magnum Opus, распознавая вторжение тех или иных сил, вмешательство иного, голос сакрального; они не впускают в себя, подобно медиумам, те силы, которые желают говорить их устами или пальцами — они высвобождают ту силу, того даймона (или, если угодно, ангелическое существо), которое всегда было у них внутри в ожидании своего часа. Первые творят бессознательно, едва отдавая себе отчет в том, (кто) что именно «овладело» их экзистенцией; эти творцы несомы в неведомом направлении и лишены какой-либо возможности остановить сей процесс. Это аполлонические Пифии, полностью отдавшие свою душу и тело во власть профетического гласа божества. Уподобившись пустому сосуду, они позволяют «силе» наполнить их до краев. «Адепты», напротив, знают, с (кем) чем имеют дело, для них процесс творчества является аналогом Великого Делания: они знают, что мрачные образы бессознательного, тревожащие их покой, сопутствуют стадии nigredo, а невыносимые, в своем великолепии, для человеческого взора фигуры приходят как предвестники albedo или rubedo. Возвращаясь к Цвейгу, хочу отметить, что здесь речь снова идет о поединке со своим даймоном (божеством, ангелом, некой надчеловеческой силой), где либо даймон полностью подчинит себе человека, либо человек обретет контроль над даймоном. Разумеется, в наибольшей опасности находятся те, кто выступают в роли «сосудов», и мы можем бесконечно перечислять их имена: Ницше, Гельдерлин, Клейст, Скрябин, Жерар де Нерваль, Лотреамон, Арто, Эзра Паунд, Китс, Новалис…

«Таинственная сила, которую все чувствуют и ни один философ не объяснит», — так отозвался Гете о музыке Паганини, ощутив в ней то, чему Ф.Г. Лорка посвятил одну из своих лекций. Она известна под названием «Дуэнде, тема с вариациями». Дуэнде — «дух земли, тот самый, что завладел сердцем Ницше, тщетно искавшим его на мосту Риальто и в музыке Бизе и не нашедшим, ибо дух, за которым он гнался, прямо с эллинских таинств отлетел к

«Лишь известно, что дуэнде, как звенящие стеклом тропики, сжигает кровь, иссушает, сметает уютную, затверженную геометрию, ломает стиль; это он заставил Гойю, мастера серебристых, серых и розовых переливов английской школы, коленями и кулаками втирать в холсты черный вар; это он оголил Мосена Синто Вердагера холодным ветром Пиренеев, это он на пустошах Оканьи свел Хорхе Манрике со смертью, это он вырядил юного Рембо в зеленый балахон циркача, это он, крадучись утренним бульваром, вставил мертвые рыбьи глаза графу Лотреамону» , — пишет Лорка.

Когда в музыке, в театре, в танце присутствует Дуэнде, мы переживаем опыт живого Абсолюта, становимся свидетелями эпифании; именно в такие моменты — на концертах Теодора Курентзиса и MusicAeterna, на спектаклях Теодороса Терзопулоса, просматривая записи постановок Пины Бауш или Марты Грэм — мы имеем возможность пробудить свое божественное начало, свою внутреннюю вертикаль, которая отныне станет тайным меридианом, соединившим полюс нашей души с полюсом Абсолюта.