Темные корни мифа

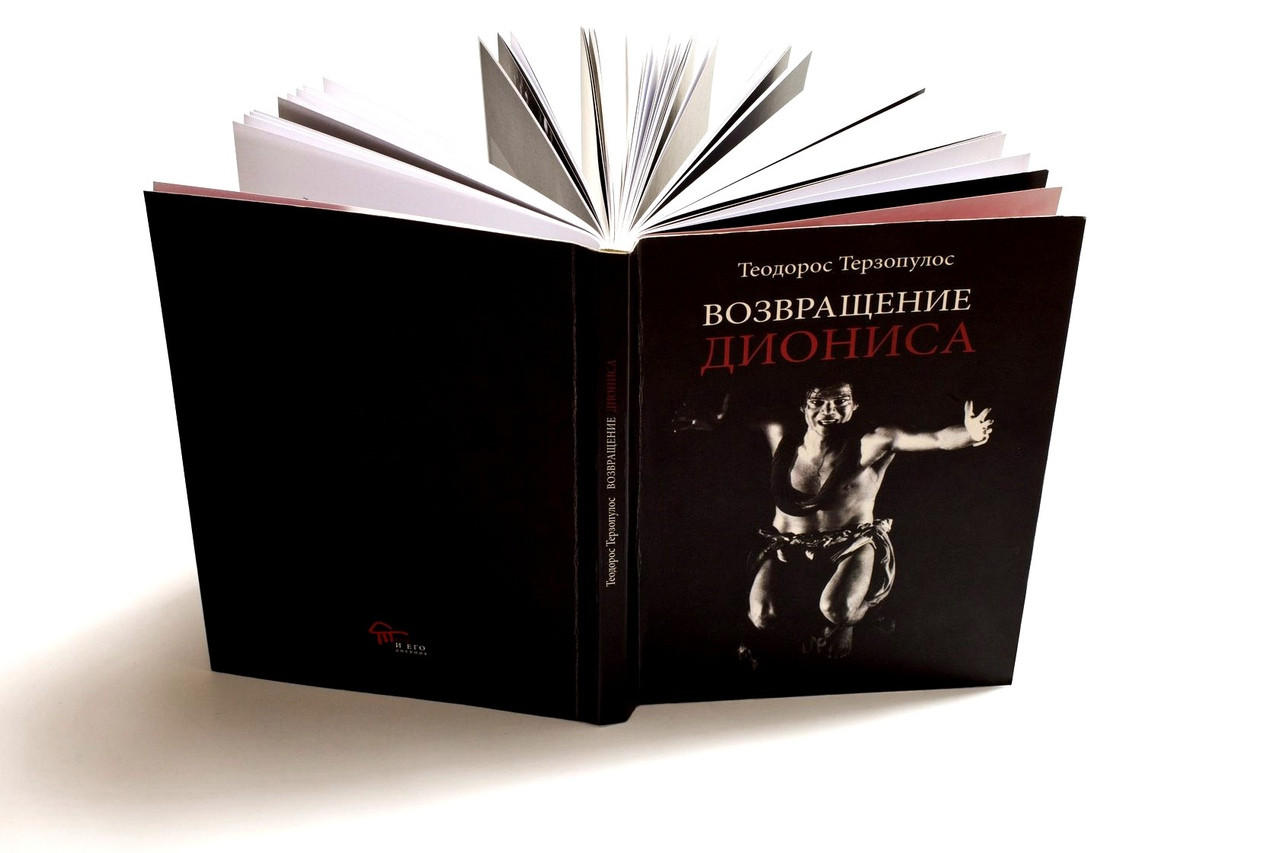

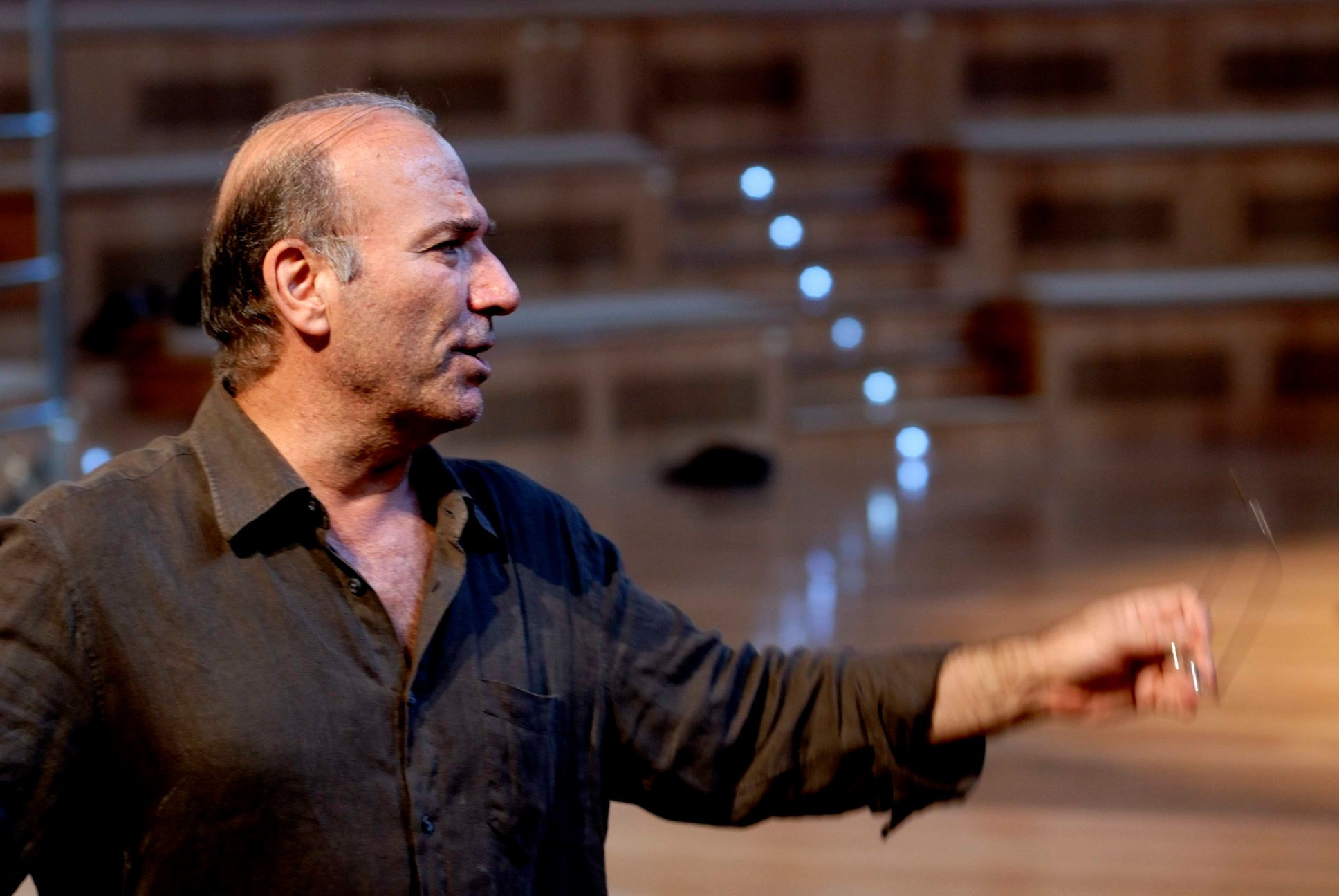

Интервью с выдающимся греческим режиссером, основателем театра ATTIS Теодоросом Терзопулосом в рамках международного проекта «Искушение мифом»

Натэлла Сперанская: Одним из главных качеств, отличающих трагического героя от обыкновенного человека, русский поэт Серебряного века Иннокентий Анненский (1855-1909) называл мегалопсихию, или «величие души». Под этим он понимал мужество, дерзновение и нежелание ограничивать свою волю теми пределами, которые существуют для масс. Нередко это качество приводило к тому, что герой вступал в теомахию, борьбу с богами.

Теодорос, вы часто подчеркиваете, что в трагедии человек желает быть подобным богу. И желает настолько, что вступает с богом в открытый конфликт. Куда этот герой исчез из драматургии, из театра, из философии, и почему на его место пришел «маленький человек», занятый столь же маленькими вопросами?

Теодорос Терзопулос: С того самого момента, как власть богов была поставлена под сомнение — особенно третьим великим трагическим поэтом Греции (после Эсхила и Софокла), Еврипидом, — человек перестал смотреть на богов снизу вверх и пытаться им уподобиться.

В драматургии Еврипида возникает психологическое измерение, включающее сцены психоанализа, такие, как, например, легендарный диалог между Кадмом и Агавой в «Вакханках». Конфликт с богами превращается в скандал в благородном семействе.

С того момента, как человек усомнился в богах и лишил их ореола таинственности, он усомнился в самом себе. С того момента, как конфликт между человеком и богом был сведен к конфликту между человеком и человеком, противоборствующие стороны скукожились, став обыкновенными людьми; «маленьким человеком», говоря словами Брехта, который растворяется среди «маленьких» отношений, «маленьких " вопросов, "маленьких» мыслей. Архетипы оказались утрачены. Их место заняли субъективные сетки координат из мелких моментов и ситуаций.

Натэлла Сперанская: В своем методе Вы придаете огромное значение дыханию. Связано ли это с тем, что древние греки знали: боги вдыхают в героев мысли, чувства и эмоции (даже любовь была «дыханием Афродиты»)? В «Вакханках» Еврипида сами вакханки обезумели от дыхания бога Диониса. Не менее интересна и связь, которая угадывается между легкими (френес), как органом дыхания, и зрением. К примеру, в гомеровском эпосе герой «видит в своих френес».

Способна ли работа с дыханием дать человеку возможность ощутить присутствие божества? Я бы хотела продолжить и спросить: «А возможность увидеть?» Мирча Элиаде подчеркивал, что Дионис был единственным божеством, которое являлось в зримом облике…

Теодорос Терзопулос: Слово «вдохновение» (вдыхать = выдувать) относится к свободному движению воздуха в теле, что приводит нас к важности контроля над дыханием. Кроме того, слово «душа» (psyche — ψυχη) является результатом физического опыта дыхания (psycheín — ψυχείν = дышать — αναπνέω).

Когда вы контролируете функцию дыхания, тело тратит необходимую энергию на выполнение действия, без стресса или излишнего мышечного напряжения. Преодолевается барьер усталости, снижаются защитные силы и страхи ума, высвобождаются все более многочисленные и необычные измерения физического воображения.

Физические и умственные способности обостряются; в то же время не следует подвергать процесс дыхания такому жесткому контролю, чтобы он стал функцией ума, поглощающей — а не высвобождающей — творчество. Картезианский дуализм разума и тела, главная характеристика западной культуры, постепенно ослабевает, тело становится «многоглазым», подобным великану Аргусу; оно думает, чувствует и ощущает, ассимилируя многие функции ума.

Однако я бы назвал «манией» то, что вы называете «дыханием». Древние боги и богини, особенно Гера, наделяли человека яростью, «манией», чаще всего из мести. В некоторых случаях герои, такие как Геракл, благодаря чрезмерной активности, которую давала им «мания», умудрялись совершать подвиги. Но в других случаях, как, например, в «Геракле в безумии " Еврипида или в его же "Аяксе», герои, впавшие в состояние иллюзии, совершают ужасные поступки: Геракл гонится за своими детьми, чтобы убить их, Аякс же уничтожает стада, полагая , что это его враги из дома Атридов. Я бы сказал, что дыхание — синоним мании.

Натэлла Сперанская: Что такое архетипическое тело, к поиску которого актера призывает сам Дионис, бог театра? Позвольте вспомнить миф о разрывании Диониса титанами. В этом мифе, на мой взгляд, интересны два момента: 1) испепелив Титанов за их страшное злодеяние, Зевс создал из испарений их тел новый род людей, который состоял из двух начал — титанического и дионисийского; а это значит, что мы носим в себе частицу бога и способны ее пробудить, 2) перед своей гибелью Дионис продемонстрировал Титанам игру превращений: он представал перед ними в разных формах, то есть его тело не имело никаких границ и могло стать кем или чем угодно. Имеет ли этот миф связь с «архетипическим телом», древним телом памяти? И какие существуют техники для пробуждения этого тела?

Теодорос Терзопулос: Существует множество версий мифа о расчленении Диониса и его превращениях; эти версии характеризуют человека как неотъемлемую часть природы, они постулируют единство человека и природы. Через это единство, которое является первоначалом жизни, обосновывается существование бога. Когда же эта связь нарушается, мы сталкиваемся с гибелью богов. Говоря об этом единстве, мы не должны забывать и о другом параметре — единстве города с человеком и природой.

Когда мы говорим об архетипическом теле, мы не должны ссылаться на структурированные образы и символически обусловленные положения тела, как они были представлены в различных древних или доархаических культурах — шумерской, египетской или древнегреческой.

Расчленение Диониса с помощью техники деконструкции — это взрыв структурированного образа тела. Различные техники деконструкции высвобождают запертую в теле энергию и, следовательно, высвобождают то, что я называю «пленной сущностью» (потому что тело, которое не дает выхода энергии, становится темницей).

Когда энергия вырывается на свободу, и тело полностью расслаблено, то готовы открыться и следующие скрытые источники энергии: плечи, локти, колени, ступни и зрительные диагонали. Мы наблюдаем это в древних цивилизациях, таких как индейцы западной и

Высвобожденная энергия, которую мы можем определить как "другое Я ", "пленённое второе Я ", освобождает тело, чтобы через развитие этих источников и активацию треугольника (таза) предстать в образе животного, змеи, природного явления и т. д. Это стремление берет свое начало в мифе о расчленении Диониса.

Натэлла Сперанская: В целом можно сказать, что человек утратил контакт со своим собственным телом? Союз Аполлона и Диониса оказался нарушен. Если древний грек жил в полной гармонии с космосом и ощущал присутствие богов во всем, то современный человек стал страшным сном Фридриха Вильгельма Ницше: из «каната, натянутого между обезьяной и сверхчеловеком» он превратился в «канат, натянутый между обезьяной и машиной, киборгом». Идея Тела потеряна. Существует ли возможность ее заново обрести? Что такое Тело и чего мы, современные люди, не знаем о собственном Теле?

Теодорос Терзопулос: На мой взгляд, люди древности пытались достичь гармонии. Сама гармония так никогда и не была достигнута. Важен был путь к гармонии, путь к мере, путь к единению Аполлона и Диониса, путь на Итаку. Итака так и не была найдена. Определением всех этих понятий является путешествие, усилие. Как говорит Беккет: «Всё время пытался. Всё время падал. Это неважно. Пробуй ещё. Снова падай. Падай лучше». Это кульминация великой цивилизации.

Идея Тела тождественна понятию энергии. Тело без энергии “ бестелесно".

В современной физике энергия является мерой эндогенной способности тела к движению. Таким образом, энергия — это движение, постоянное изменение тела в пространстве и времени, но также и внутреннее движение, энергическое движение. Энергия — не абстрактная идея, она не прививается извне, но воспринимается как опыт и физическая память. Возникает вопрос: будет ли тело исполнителя воплощать и материальное начало? Как можно развивать голос и тело?

Натэлла Сперанская: Теодорос, я хочу спросить вас о роли хора в греческой трагедии. Мне всегда представлялось, что изначально хор выступал не как «голос автора» или «идеальный зритель» (Фридрих Шлегель), но символизировал богов или даймонов, их постоянное присутствие и участие в человеческой жизни. И лишь постепенно образовавшаяся пропасть между божественным и человеческим повлияла на изменение основной функции хора. На место θεός (бога) или δαίμων (даймона) пришел άνθρωπος (как полисный человек, реализуя аристотелевское ο άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζωον, или «человек по природе своей есть существо политическое»). Какова же изначальная роль древнего хора?

Теодорос Терзопулос: В первой интерпретации хор представляет Город; хор судит, идет на компромиссы, дает советы, высказывает мысли и т. д. Если бы мы посмотрели на его функцию с точки зрения мифа, где хор символизировал богов и демонов, то притягательность хора была бы пугающей. Дифирамбический хор «опасен». Он мог бы полностью овладеть зрителем, повести того по нужному ему пути, и именно по этой причине в Европе возобладала тенденция к тому, чтобы лишить хор привлекательности.

Если мы отсечем хор от темных корней мифа, мы не сможем овладеть его потрясающей энергией и сотворить экстаз.

Хор глубинного мифа, поскольку он принадлежит к царству неведомого и странного, является в то же время переходом к неведомому и странному. Посредством хора человек получает доступ к темной стороне мира. Хор, с точки зрения мифа, вызывает ужас, потому что приносит нечто непокорное, жестокое, не способное быть укрощенным культурой. Дифирамбический хор — это ночной кошмар, из него рождается мир и первый исполнитель. Но ночной кошмар является родиной человечества и играет решающую роль в жизни человека.

Натэлла Сперанская: Не менее важна и роль зрителя в театре. Если мы обратимся к греческой вазописи, то сможем найти там фигуру зрителя, наблюдателя, свидетеля некоего события, которое будто невозможно без его непосредственного присутствия. И таким событием чаще всего было явление божества. То есть, зритель присутствовал там как свидетель эпифании. Например, одно из изображений рождения богини Афины, найденное на ножке керамического треножника (Аттика, 550-565 гг. до н.э. Лувр), предстает как событие, окруженное свидетелями, зрителями. Можно ли провести параллели с античным театром и сказать, что роль зрителя изначально сводилась к созерцанию события особого рода — явления божества (богов)?

Теодорос Терзопулос: Здесь я хотел бы обратиться к творчеству композитора и архитектора Яниса Ксенакиса (1922-2001) и особенно к принципу энергетической полиагогики. В этом состоянии исполнитель издает звуки или фразы, создавая энергетический цикл, в который включается зритель; зритель, в свою очередь, становится связующим звеном для исполнителя. Все это умножается за счет создания энергетического расширения пространства, звуков, вибраций, фраз. Зритель древних церемоний или трагических представлений не просто пассивно присутствует, а сосуществует с ними как страдающий человек, как связующее звено и

Натэлла Сперанская: Можете ли вы назвать имена современных драматургов, в чьем творчестве происходит союз аполлонического и дионисийского начал?

Теодорос Терзопулос: Я не могу вспомнить никого, кто бы объединил аполлоническое и дионисийское начала. У Шекспира оба принципа появляются, но редко объединяются. В европейской драматургии доминирует аполлоническое начало, логократия и логицизм; мы находим мало примеров дионисийского начала, исключая, разве что, творчество Жана Жене (1910-1986) или Фернандо Аррабаля.

Перевод с английского

Н. Сперанской, В. Забалуева, К. Шестеры

Редактор: В. Забалуев