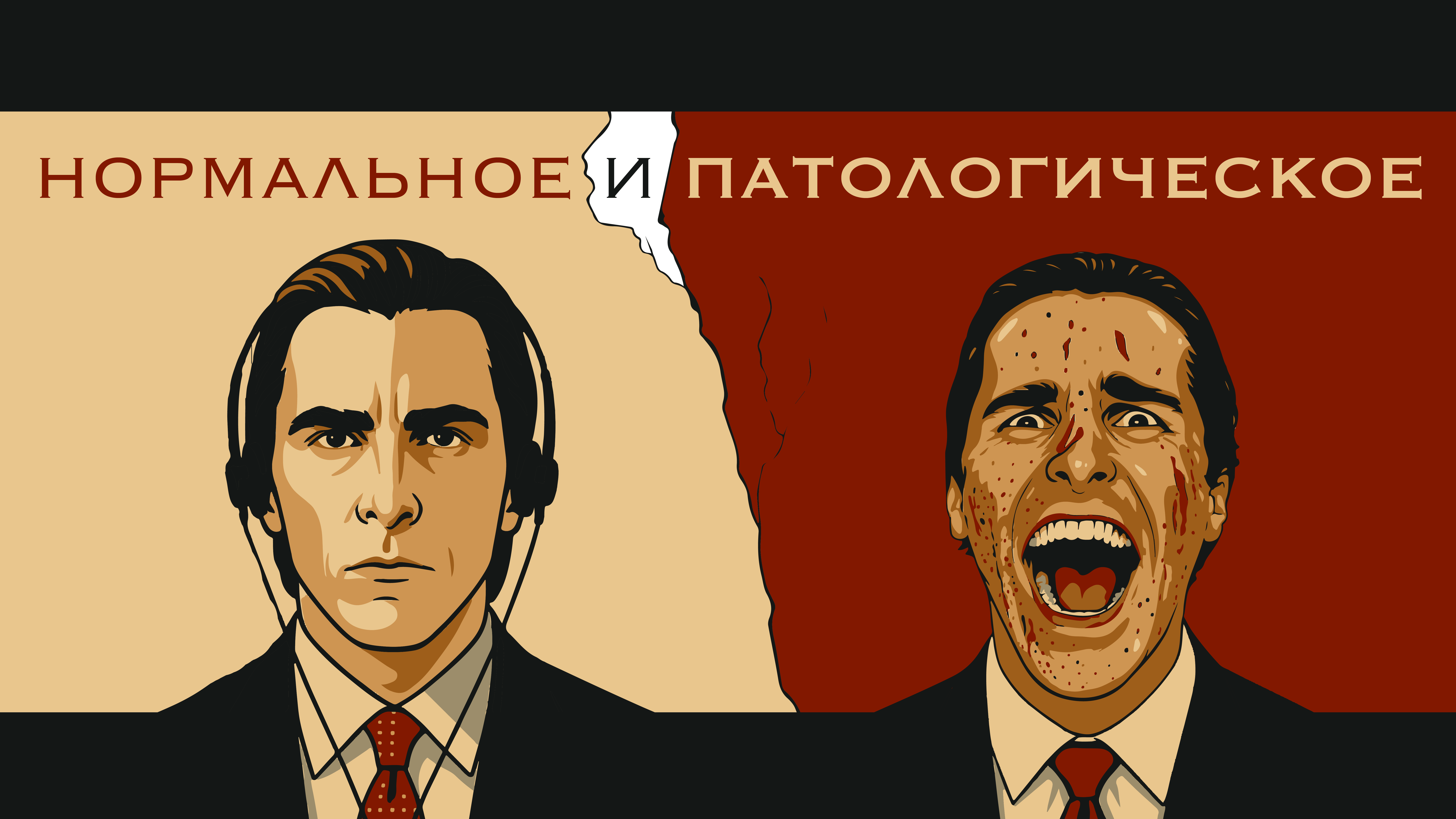

Жорж Кангилем. Нормальное и Патологическое (1952)

Прилагательное «нормальный» происходит от латинского существительного «norma», некогда обозначавшего столярный угольник. Этот нехитрый технический объект — один из множества способов совладать с непослушной материей и связать различие, опираясь на количественную меру. Куда более нетривиальной примочкой в попытках совладать с одним из проявлений этой материи, Жизнью, выступают понятия «нормального» и «патологического», без которых не могут быть осмыслены ни деятельность, ни мышление врача. Определение этих категорий в области медицины никогда не ограничивается простой фиксацией количественных показателей, но подразумевает конкретную онтологическую интерпретацию жизни, её законов и их отношения к индивиду; определённым образом понять перечисленное — значит вынести приговор различию, воплощаемому через жизненную поступь каждого отдельного индивида.

В 1943-м году, в самый разгар Второй мировой войны, Жорж Кангилем, старший преподаватель университета Сорбонны и участник французского сопротивления, пишет философскую диссертацию «Эссе о нескольких проблемах, сопряженных с категориями нормального и патологического» — во втором (1955) и третьем (1966) издании текст стал называться «Нормальное и патологическое». Диссертация молодого философа — на тот момент Кангилему всего 30 — посвящена анализу конкретной научной идеологии, сложившейся вокруг трудов Огюста Конта, Клода Бернара и их идейных предшественников. Главное теоретическое положение этой медицинской доктрины, в то же время выступающее и привилегированным предметом критики Кангилема, может быть резюмировано следующим образом: «Патологическое состояние тождественно нормальному состоянию во всём за исключением количественного аспекта» (Клод Бернар обосновывает это положение, преимущественно анализируя феномен диабета).

Спустя 9 лет философ выпускает одноимённое эссе, вошедшее в его вторую программную книгу «Познание жизни» (1952). Основным предметом интереса Кангилема по-прежнему остаётся теория Клода Бернара, однако настоящий текст не столько концентрируется на истории, технических деталях и слепых пятнах (аномалия, монстр, ненормальное, отношение индивида и среды) количественной теории патологического, сколько разъясняет специфику бернаровского понимания жизни. Хотя французский врач был современником Дарвина и пионеров клеточной теории (по сути сформировавших современное понимание жизни в качестве становления), его концепция природы, «которая для всякой вещи располагает идеальным типом», предполагает уравнивание патологического с непостоянством и нестабильностью — вещами, которые и составляют неотъемлемое своеобразие феномена жизни. Кангилем противопоставляет бернаровскому квазиплатонизму, чья общая тенденция сводится к патологизации различия, медико-виталистскую традицию во главе с немецким врачом Куртом Гольдштейном, делающим соотнесение индивида с самим собой (не с идеальным типом) главным условием решения проблемы нормального и патологического.

Приятного чтения.

Без понятий нормального и патологического деятельность и мышление врача едва ли поддаются осмыслению. Однако их острая необходимость для врача не означает, что их содержание очевидно для него. Патология — это понятие, по содержанию тождественное понятию «ненормального»? Оно противоположно или противоречит «нормальному»? В свою очередь, совпадают ли понятия «нормального» и «здорового»? Говорим ли мы об одном и том же, употребляя понятия «аномалия» и «ненормальность»? Какое место в этой системе понятий занимает термин «монстр»? Если представить, что нам удалось удовлетворительно размежевать понятия патологического и ряд перечисленных прилегающих понятий, производных от термина «нормальное», то должны ли полагать, что дальтонизм оказывается патологическим образованием на том же основании, что воспаление лёгких? Или синюха (цианоз) на том же основании, что малярия? Установив упомянутое выше размежевание, должны ли мы поверить, что, говоря о патологии системы восприятия и патологии вегетативной нервной системы, мы не имеем в виду никакого иного тождества, нежели терминологического? Человеческая жизнь может обладать биологическим, социальным и экзистенциальным смыслом. В то же время каждый из этих смыслов может задействоваться при оценке тех преобразований, которые болезнь провоцирует в человеке. Жизнь человека не исчерпывается растительным (как у дерева) или животным (как у кролика).

Мы часто отмечали двусмысленность, сопутствующую понятию нормального, которое то указывало на факт, который поддается описанию благодаря статистике или установлению средней величины на основе признака, наличествующего у вида или множества индивидов, то обозначало идеал, прототип или совершенную форму, служащую в качестве позитивного принципа оценки. Тот факт, что два этих понимания всегда были связаны, а термин «нормальное» всегда оставался туманным, — следствие того, что от нас всегда требовали избегать этой двусмысленности (см. Философский словарь Лаланда). Но, возможно, куда более насущная проблема — поиск причин этой двусмысленности, чтобы извлечь из неё урок.

При обсуждении этой проблемы на повестке дня одновременно оказывается как предмет биологии, так и предмет медицинского искусства. В своих «Исследованиях Жизни и Смерти» (1800) Биша делает отличительной чертой живых организмов присущие им нестабильность и непостоянство, противопоставляя их «единообразию обычных физических феноменов». В «Общей анатомии» (1801) Биша обращает внимание читателя на тот факт, что не существует патологических астрономии, динамики или гидравлики, потому что физические свойства, никогда не отклоняющиеся от своих «естественно-типичных проявлений», не испытывают потребности в том, чтобы их возвратили в это состояние. Две этих идеи выражают суть витализма Биша. Тем не менее, на протяжении последних нескольких столетий достаточно просто заикнуться о витализме отдельной медицинской или биологической теории, чтобы полностью обесценить её. В силу этого мы перестали уделять идеям Биша всё то внимание, которого они заслуживают. Однако необходимо покончить с обвинениями в метафизичности и склонности воображать, которые адресовались биологам-виталистам XVIII-го века. На деле витализм представляется отказом от двух метафизических интерпретаций причин, которыми трактуют возникновение органических феноменов: анимизм и механицизм. Все виталисты XVIII-го века — ньютонианцы, которые отбрасывали гипотезы касательно сущности феноменов и считали, что следует — непосредственным образом и отказываясь от любых предубеждений — описывать и приводить в соответствие действия этих феноменов в том виде, в каком они воспринимаются. Витализм упирается в признание того факта, что для жизни характерно определённое своеобразие, отличающее её от всего остального. Поэтому когда Биша утверждает, что непостоянство и возможность патологического искажения — это два признака жизненной организации, это заслуживает более пристального внимания.

В разговоре о живом важно понять, должны ли мы рассматривать его как систему законов или как организацию свойств, должны ли мы говорить о законах жизни или об особом порядке жизни. Довольно часто учёные воспринимали законы природы в качестве постоянных, которые воплощаются даже через крайне исключительные (singulier) феномены, хотя последние и не выражают реальность законов во всей их полноте. В этой перспективе прилагательное «singulier» обозначает расхождение или отклонение, представляется осечкой, пороком. Singulier указывает на непостоянное или неправильное, но в то же время совершенно абсурдное, ведь никто не может понять, как закон, чьё постоянство и тождество выступает гарантом реальности, верифицируется посредством различных примеров, но в тоже время оказывается бессильным упразднить подобные отклонения, избавиться от неверного закону. Дело в том, что хотя в современной науке и происходит замещение понятие рода на понятие закона, последний наследует от второго (как и от философии, где второй занимал наиболее высокое место) свое значение: закон понимается как незыблемый и реально существующий тип. Это определение подразумевает, что отношение закона и феномена (закона тяготения и черепицы, которая убила Пирра[1]) мыслится, исходя из модели отношения между родом и индивидом (Человек и Пирр). Таким образом, мы, не имея намерения порождать парадоксы или иронизировать, вновь сталкиваемся со знаменитой средневековой проблемой Универсалий.

Это не ускользнуло от Клода Бернара, который в своих «Началах медицины» [2] посвящает проблеме существования идеальных типов и их отношения к индивиду (в контексте проблемы относительности патологического, сопряженной со спецификой каждого индивида) несколько содержательных страниц, скорее приглашающих подумать над этой проблемой, нежели дающих непосредственные ответы. Мы намеренно упоминаем именно Клода Бернара, но не других врачей: хорошо известно, с какой энергией его тексты, представленные «Введением в изучение экспериментальной медицины» и «Началами экспериментальной медицины», направлены на попытку обосновать идею, что жизненные явления укладываются в законы, обосновать их постоянство, которое в конкретных условиях может проявляться столь же неукоснительно, что и постоянство физических явлений. Другими словами, Бернар стремится опровергнуть витализм Биша, воспринимавшийся им как индетерминизм. Тем не менее, в «Началах» Клод Бернар вынужден констатировать, что «если истина упирается в идеальный тип, то реальность всегда оказывается за пределами этого типа и непрерывно производит различия относительно него. Но в этом и кроется важная для врача идея, ведь он имеет дело с индивидом. Он никогда не бывает врачевателем идеального человеческого типа или человеческого вида». Теоретическая и практическая проблема состоит в том, чтобы изучить «отношение индивида к типу». Это отношение представляется в следующем ключе: «Для всякой вещи природа располагает идеальным типом, это хорошая новость, но этот тип никогда не воплощается в реальности. Если бы подобный тип всякий раз воплощался, то индивидов не существовало бы, ведь все были бы абсолютно подобны друг другу». Упомянутое отношение типа и индивида, в результате которого появляется своеобразие каждого существа, каждого физиологического или патологического состояния, — «ключ к идиосинкразии, на которую опирается вся медицина». Это же отношение оказывается не только ключом, но и препятствием. Препятствие для биологии и экспериментальной медицины кроется в индивидуальности. Эта сложность не встречается при проведении экспериментов на грубой материи. Бернар стремится привести перечень всех причин, которые, будучи связанными с наличием индивидуальности, изменяют реакции живых существ, реакции, подобные друг другу при сохранении идентичных условий существования.

Несмотря на престиж, которым пользуется Клод Бернар среди медиков и физиологов, мы должны сформулировать несколько уточняющих ремарок относительно приведенных выше размышлений. Когда Бернар, рассматривающий живых существ, признаёт существование индивидуального, нетипичного и непостоянного в качестве основания для возникновения патологического, он отдаёт должное проницательности Биша, даже если этот жест совершается не вполне осознанно. Тем не менее, такой жест не оказывается до конца искренним в силу того, что Бернар полагает, что — по аналогии с материей — жизнь подчинена законам. И это верование не с необходимостью свидетельствует о мудрости, которую по обыкновению ему приписывают. Ведь, в конечном счете, если мы утверждаем, что истина сопряжена с идеальным типом, а реальность — вне последнего; утверждаем, что в природе есть типы, пускай они и не воплощаются, то разве мы не отказываем знанию в возможности достичь реальности, тем самым делая оправданным возражение, которое Аристотель некогда адресовал Платону: если мы разделяем Идеи и Вещи, то каким образом одновременно учитывать и существование вещей, и науку об Идеях? Здесь же можно задаться и другим вопросом: разве видеть в индивидуальности «одно из самых значительных препятствий для биологии и экспериментальной медицины» не значит впадать в наивное непризнание того факта, что объявленное препятствием для науки и предмет этой науки суть одно? С тем же успехом можно было бы утверждать, что препятствие для арифметики — это дискретность целого числа. Если предмет науки — это не препятствие, которое предстоит преодолеть, не «сложность» в картезианском смысле и не проблема, требующая решения, то что же он будет представлять из себя? Правда кроется в том, что биология Клода Бернара подразумевает полностью платоновскую концепцию законов, которой сопутствует острая интуиция о важности индивидуального. В силу отсутствия согласия между ними [концепцией и интуицией] мы вправе задаться вопросом, не оказывается ли знаменитый «экспериментальный метод» — простым воплощением традиционной метафизики? И раз мы ищем аргументы в пользу этого утверждения, мы сможем обнаружить их в хорошо известном отвращении Клода Бернара к статистическим расчётам, которое уже длительное время играют важную роль в биологии. Это отвращение — проявление невозможности помыслить отношение индивида к идеальному типу иначе, нежели воспринимая это отношение, как искажение совершенства, искажение сущности, предшествующее любым попыткам порождения посредством воспроизводства.

Теперь следует задаться вопросом, не окажемся ли мы ближе к пониманию ряда неразрешимых трудностей, если рассмотрим жизнь в качестве определённой последовательности или упорядоченного набора свойств. Говоря о последовательности или упорядоченном сочетании свойств, мы хотим обозначить этим термином организацию сил и иерархию функций, чья стабильность находится в необходимо шатком положении. Эта стабильность всегда выступает решением проблемы равновесия, уравновешиванием и компромиссом между множеством разных сил, находящихся в отношении конкуренции. В подобной перспективе, непостоянство и аномалии не трактуются в качестве акциденций, поражающих индивида и само его существование. Лейбниц окрестил подобное положение дел «принципом тождества неразличимых», утверждая, что не существует двух одинаковых индивидов, которые отличались бы лишь по своему номеру. Из этого для нас вытекает, что если индивиды, принадлежащие одному виду, отличны и не взаимозаменяемы, то прежде всего они оказываются таковыми по праву. Индивид — это не временная и заслуживающая сожаления иррациональная неисправность. Такая трактовка индивида вытекает из гипотезы, понимающей законы природы как вечные родовые сущности. В этой перспективе любые скачки в сторону от этих родовых сущностей воспринимаются как «аберрация» или «отклонение от нормы», которое человеческие расчеты не в состоянии свести к строго тождественной простой формуле, «отклонение», которое в итоге будет выставлено погрешностью, неудачей или излишеством природы, одновременно слишком разумной, чтобы искать простых путей, и слишком богатой, чтобы предпочитать исключительно экономичные решения. Однако род живых существ кажется нам жизнеспособным, только если он демонстрирует плодовитость и свою способность производить новое, сколь бы неявной она ни была на первый взгляд. Нам известно, что вид встречает конец, когда не может проявить гибкости в развитии, закостеневая в определённой форме. Иными словами, можно интерпретировать своеобразие, присущее отдельному индивиду, как осечку или творческий этюд, как ошибку или, напротив, приключение.

Придерживаясь второй гипотезы, человеческий рассудок не будет склонен негативно оценивать такое своеобразие, потому что творческие этюды и авантюры, которыми и представляются различные формы живого, соотносятся не с заранее зафиксированным реально существующим идеальным типом, но воспринимаются как организация, о чьей силе, а значит и ценности, мы будем судить, исходя из успешности её жизни. Таким образом, поскольку ценность вложена в живое, никакое оценочное суждение касательно его существования не может быть вынесено на его счёт [в данном случае оценочное суждение = основанное на соотнесении конкретного живого существа с идеальным типом?]. Здесь проявляется сущностное тождество — о нём свидетельствует сам язык — между словами «ценность» (valeur) и «здоровье» (santé): на латинском языке «valere» означает «хорошо себя чувствовать». Отныне термин «аномалия» приобретает схожее — совсем не пренебрежительное — значение, каким обладало однокоренное прилагательное «anomal», на сегодняшний день устаревшее, но часто использовавшееся в XVIII-м веке натуралистами, в числе которых был Бюффон, а затем, уже в XIX веке, — Курно. Этимологически этот термин обозначал «неравенство» или «разницу в уровне». Таким образом, аномальное указывало на отличное.

Опираясь на предшествующий анализ, мы хотим упомянуть два важных направления современной биологии. Сегодня экспериментальная эмбриология и тератология видят в производстве и изучении монструозностей возможность получить доступ к познанию механизма и развития яйца (см. работы Этьенна Вольфа). Разработки обеих дисциплин предлагают антипод аристотелевской онтологической теории монструозности, придерживающейся идеи о неизменности видов. Да, Аристотель не стремился отыскать законы природы в том, что в его теории рассматривалось как осечка жизненной организации. И такой подход вполне логичен в рамках концепции, которая считает природу иерархией вечных форм. Однако если мы считаем жизнь демаршем по иерархизации возможных форм, то не существует априорного и сущностного различия между удавшейся и неудавшейся формой. В войне или политике нет окончательных победителей, а лишь превосходство и равновесие, которые весьма относительны и шатки. В схожем ключе в жизненном порядке нет таких успехов, которые коренным образом обесценивали другие её творческие начинания, характеризуя их в качестве «неудавшихся». Любые удачи на этом поприще находятся под постоянной угрозой, поскольку индивиды умирают — участь, которая может настигнуть даже целые виды. В этой перспективе успех всегда представляется как отложенный провал, их неизбежный выкидыш. Ценность формы определяется её будущим[3]. Если мы воспользуемся выражением Луи Руля из его книги «Рыбы», то скажем, что все живые формы — «нормализованные монстры». Здесь же вспоминается и «Всеобщее противостояние» Габриеля Тарда: «Нормальное тождественно нулевому уровню монструозности», где «нулевой» означает предел, достигая которого вещь рассеивается. В высказывании Тарда мы наблюдаем переворачивание классического отношения между нормальным и монструозностью.

Идентичным образом следует понимать установленное отдельными биологами отношение между возникновением мутаций и механизмом происхождения видов. В данный момент генетика, чьей изначальной задачей было опровергнуть дарвинизм, крайне охотно используется, чтобы подтвердить его и дать его новую интерпретацию. Согласно Жоржу Тессье[4], в дикой природе не существует вида, в котором — наряду с «нормальными» индивидами — не было бы своеобразных и эксцентричных особей, выступающих носителями мутантных генов. В таких случаях для конкретного вида необходимо допустить генетическую флуктуацию, от которой зависит гибкость вида в адаптации, другими словами, зависит его эволютивная способность. Не имея возможности ответить на вопрос, существуют ли (ранее предполагали, что подобные гены обнаружились у некоторых растений) гены изменчивости, чьё наличие могло бы усилить диапазон изменений, на который способны все прочие гены, нам следует констатировать, что генотипы и родословные конкретного вида представляются различными «ценностями», вырабатываемыми с учетом возможной окружающей среды. Селекция — другими словами, основанное на среде просеивание — может носить то консервативный характер при неизменных обстоятельствах, то новаторский в критической для вида ситуации. Таким образом, существуют обстоятельства, когда «даже самые опасные авантюры кажутся допустимыми». Столкнувшись с новыми обстоятельствами, животное может унаследовать механизмы, пригодные как для поддержания впредь необходимых функций, так и органов, потерявших свою ценность. «Животное и растение заслуживают как критики, так и обожания», но важно лишь то, что они живут и воспроизводят себя: следует напомнить, сколько видов угасло, тогда как иные из них «так никогда и не обрели реальных очертаний, хотя их возникновение было возможным».

Следовательно, можно заключить, что термин «нормальный» не скрывает за собой никакого абсолютного или сущностного смысла. В одной из более ранних работ мы заявили[5], что ни живое, ни среда не могут быть названы нормальными, если мы рассматриваем их в отрыве друг от друга. Этот термин уместен, только если мы учитываем их отношение. Только так можно сохранить путеводную нить, в отсутствие которой мы должны считать ненормальным — или усматривать в нём патологическое — любого индивида, демонстрирующего что-либо аномальное, другими словами, отклоняющееся от статистически определённого типа. Поскольку живое, представляющее аномалию, с которой поначалу придётся мириться, окажется повсюду, исключение станет правилом, что опять же будет верно статистически. Но в момент, когда изобретения самой жизни примут вид исключений из текущих правил, будет необходимо выработать новое понятие нормы, даже если она не признается как таковая. В противном случае мы придём к тому, что может сойти за бессмыслицу в перспективе биологии: в этой перспективе патологическое будет порождать нормальное посредством воспроизводства.

В силу изменения частот аллелей и условий существования в качественном и количественном аспекте мы можем понять, что категория нормального то обозначает среднестатистический признак, отклонения от которого будут тем ощутимее, чем они реже происходят, то признак, воспроизводство которого — одновременно сохранение и умножение числа особей с этим признаком — имеет важность в силу его жизненного значения. В рамках второго понимания нормальное учреждает норму или нормативное, оно — прототип, а не архетип. И именно второе понимание нормального должно лежать в основе первого.

Но нельзя упускать из виду, что врача интересует человек. Хорошо известно, что проблема аномалии, монструозности или мутации проявляется у человека точно так же, как и у животного. Достаточно напомнить про альбинизм, синдактилию, гемофилию и дальтонизм — статистически крайне редкие случаи. Кроме того, в большинстве своём эти аномалии воспринимаются как неполноценность, и можно было бы удивиться, что их не упразднил отбор, если бы не было установлено, что, с одной стороны, мутации вновь порождают эти аномалии, тогда как, с другой стороны, и это особо важно, человеческая среда создаёт безопасные условия для этих аномалий и искусственно компенсирует эти явные недостатки, выступающие таковыми относительно соответствующих «нормальных форм». Да, не будем забывать, что условия человеческого существования подразумевают замещение биологических норм на социальные.

Но даже рассматривая одомашнивание в качестве биологической среды согласно Амедею Дешамбру, мы понимаем, что жизнь домашних животных допускает аномалии, которые безжалостно устраняются дикой средой. Большинство домашних видов примечательно нестабильны, что подтвердится, даже если просто подумать о собаке. На почве этих соображений ряд авторов задались вопросом, не оказывается ли эта нестабильность фактором, способствующим одомашниванию. Например, сниженная сопротивляемость их организма могла бы объяснить успех в одомашнивании этих видов на фоне с другими. Таким образом, если верно, что аномалия, трактуемая как индивидуальная вариация на конкретную тему [6], станет патологией только через своё отношение к жизненной среде или роду [genre de vie], то в разговоре о человеке проблема патологического не может оставаться строго биологической: следствием человеческих деятельности, работы и культуры стало постоянное преобразование их жизненной среды. История человека видоизменила эту проблему. Именно поэтому в рамках человеческого вида не существует естественного отбора, ведь человек способен создавать новые среды, а не пассивно выносить изменения в старой. Другими словами, у человека отбор достигает совершенного предела, поскольку человек — это живое существо, способное к существованию, сопротивлению и технической и культурной деятельности в любой среде.

Вряд ли проблема сильно изменится, когда мы перейдем от морфологической аномалии (дальтонизм) к функциональной болезни (астма), ведь представляется вполне возможным найти все промежуточные звенья между одним и другим [между аномалией и функциональной болезнью, а не дальтонизмом и астмой]. Наличие подобных промежуточных звеньев нетрудно показать для конституциональных заболеваний, говоря о которых нельзя отрицать, что они могут находиться в отношении с рядом «микроаномалий», которые только предстоит открыть. Быть может, такие заболевания станут мостом между тератологией и наукой о патологии. Если мы оцениваем морфологическую аномалию внутри конкретной среды, где к живому неизбежно предъявляются обязательные требования, то морфологическая аномалия может со временем стать патологией и приобрести отрицательную ценность для жизни. В то же время отход от физиологической константы (частота биения сердца, артериальное давление, основной обмен веществ) сам по себе не образует патологии. Аномалия становится таковой в момент, который трудно объективно и заранее предсказать. Это причина, по которой самые различные авторы, в числе которых Ложье, Сигерист и Голдштейн[7], полагают, что нельзя определить нормальное через простую отсылку к среднестатистическому: для такого определения индивид должен соотноситься с самим собой, будь это последовательность тождественных ситуаций или, напротив, меняющиеся обстоятельства. В этом смысла, самыми поучительными представляются соображения Гольдштейна. Норма — говорит Гольдштейн — должна пригодиться для понимания индивидуальных конкретных случаев. Следовательно, она в меньшей степени ценна своим содержательным описанием, обобщением укладывающихся в неё феноменов и признаками, на которые опирается диагностика. Ценность нормы — в выявлении целокупного поведения организма в случаях, когда последний движется в направлении беспорядка и порождает катастрофические реакции. Появление новой симптоматики становится болезнью только в тот момент, когда жизнь существа, вплоть до сих пор находившегося в равновесии со средой, оказывается опасным образом нарушенной. Ранее приемлемое в отношениях организма со средой становится неприемлемым или опасным. Это организм в своей целокупности «катастрофично» реагирует на среду, оказываясь неспособным осуществлять возможную деятельность, которая сущностно выпадает на его долю в рамках этой среды. «Адаптация к собственной среде — одна из главных предпосылок здоровья».

Подобная концепция может показаться парадоксальной, поскольку она стремится привлечь внимание врача к субъективным переживаниям больного или к таким вещам как «расстройство», «несоответствие», «катастрофа», «опасность» — всему тому, что становится скорее предметом оценки, нежели измерения или объективного представления. Тем не менее, согласно Лёришу, который определяет здоровье как «жизнь в молчании органов», недостаточно определить болезнь в качестве того, что стесняет людей в их повседневных занятиях. Конечно, мы могли бы придерживаться его формулы «чтобы определить болезнь, нужно дегуманизировать её». Принять эту идею — значит установить примат физиологического над анатомическим. Однако эта физиология не выбирает в качестве своего предмета зайца или собаку, ведь она работает с цельным человеком, который ощущает своё страдание в виде «конфликта раздражителя и индивида, взятого в целом». Таким образом, она с необходимостью ведёт нас к тому, чтобы принять в расчёт поведение человека в мире[8].

Если мы начнем искать промежуточную позицию между положениями Гольдштейна и Лёриша, мы найдем таковую в работах Ганса Селье[9]. Канадский врач заметил, что осечки и нарушения поведения, выраженные в проявлении эмоций или усталости, в то же время порождая в организме постоянное напряжение, провоцируют структурное преобразование в коре надпочечников. Такое преобразование аналогично тому, что происходит, когда в организм вводится либо повышенная доза чистого гормона [10], либо токсичное вещество. Любой органический стресс или неконтролируемое напряжение провоцируют реакцию надпочечников. Если мы, учитывая роль кортикостерона в организме, считаем нормальным, что события, внутреннее переживаемые как бедствие, провоцируют реакцию надпочечников, то для нас также должно быть вполне мыслимым, что длительная реакция организма на катастрофичные для него обстоятельства может вылиться в функциональную болезнь (например, артериальную гипертензию), морфологическое повреждение (например, язву желудка). С точки зрения Гольдштейна, болезнь можно усмотреть в поведении, свидетельствующем о приближающейся катастрофической реакции организма. В перспективе Лёриша мы сможем усмотреть болезнь, обнаружив гистологическую аномалию, вызванную нарушением физиологического порядка. Две точки зрения никоим образом не исключают друг друга. Тем не менее, вряд ли имеет смысл говорить о взаимной причинности, объединяющей их: нам ничего не известно о влиянии психического на функции и морфологию организма. Неизвестно и обратное. Таким образом, мы констатируем два вида нарушений.

Как бы то ни было, ставя норму и нормальное в зависимость от индивидуальных реалий, мы будто бы стираем границы между нормальным и патологическим. Таким образом, мы усиливаем витальный характер общего места [среды], которое столь часто упоминается, поскольку оказывается хорошим способом стереть проблему, хотя посредством этого понятия мы претендовали решить её. Когда нормальное здесь вполне может оказаться патологическим в другом месте, то есть искушение заключить, что не существует границы между нормальным и патологическим. В этом нет ничего особенного, если, утверждая подобное, мы хотим сказать, что относительность нормального при переходе от одного индивида к другому — это правило. Тем не менее, это не означает, что различие между нормальным и патологическим не носит абсолютного характера для конкретного индивида. Когда индивид начинает чувствовать себя больным, называть себя больным и вести как таковой, он начинает жить в другом мире, становясь другим человеком. Врач не должен считать, будто относительность понятия нормального и связанное с ним смятение выступают поводом упразднить различение между нормальным и патологическим. Следует добавить, что смешение нормального и патологического часто рядится в одежды одного из важнейших положений Клода Бернара, согласно которому патологическое состояние однородно нормальному состоянию, для которого оно образует количественную вариацию в сторону уменьшения или увеличения. Этот позитивистский тезис, чьи корни, проходя через XVIII-й век и шотландского врача Брауна, простираются до Глиссона и первых набросков теории раздражительности, еще до Клода Бернара был опошлен Бруссе и Огюстом Контом. Если мы исследуем патологию, детально концентрируясь на симптомах и анатомо-физиологических механизмах, то найдётся довольно много случаев, когда патология действительно сойдёт за простые количественные вариации феномена, чьи формы однородны (например, гликемия в диабете). Тем не менее, подобное атомистическое учение о патологии, пускай оно и оказывается педагогически неизбежным, остается теоретически и практически спорным. В болезни организм, рассмотренный как целое, утрачивает свое тождество и становится иным, хотя и не во всех аспектах (перевод скобок отсутствует). Это же признает Лёриш: «Человеческое заболевание всегда образует целокупность… Нечто, породившее в нас заболевание, настолько неуловимо затрагивает основы жизни, что её ответ на это куда в большей степени напоминает возникновении новой физиологии, нежели физиологическое отклонение».

Теперь кажется возможным ответить — и возможно, с некоторой ясностью — на вопросы, поставленные в самом начале этих размышлений. Мы не можем сказать, что понятие «патологии» логически противоречит понятию «нормального», ведь жизнь в патологическом состоянии — это не отсутствие норм, но лишь другие нормы. Строго говоря, «патологическое» — жизненная противоположность «здоровому», а не категория, логически противоречащая нормальному[11]. Во французском слове «a-normal» («не-нормальное») приставка «a» («не») привычно трактуется в качестве обозначающей лишение, в то время как его в большей степени следует понимать как искажение (distorsion). Чтобы убедиться в этом, достаточно сблизить соответствующий французский термин с его различными версиями: латинской (abnormis, abnormitas), немецкой (abnorm, Abnormität), английской (abnormal, abnormity). Болезнь или патологическое состояние — не утрата нормы, но особая поступь жизни, регулируемая нормами, которые занимают более низкое положение [относительно предыдущих] и обесцениваются в перспективе жизни, поскольку воспрещают живому существу быть деятельно и непринуждённо причастным к тому стилю жизни, который некогда был доступен этому существу и остаётся таковым для прочих. Можно было бы возразить, что говоря о «более низком положении» и «обесценивании», мы вводим абсолютно субъективные понятия, и тем не менее, в данном случае речь не идёт об индивидуальной субъективности, но о субъективности всеобщей. Ведь если и существуют объективные признаки этой всеобщей субъективной реакции обесценивания болезни, то мы можем усмотреть их в существовании медицины (в качестве более или менее научной практики врачевания болезней), институции, совпадавшей с человечеством в пространстве и времени на протяжении всего его существования.

Мы не считаем, что подобный взгляд на проблему физиопатологии опровергается, если сопоставляется с проблемой психопатологии. Многие психиатры признают, что душевно больной — это «иной» человек, но не персона, чье расстройство продолжает и выступает утрированным выражением нормальной психики [12]. В рамках этой области ненормальное сводится к наличию иных норм. Однако зачастую в разговорах о ненормальном поведении и представлениях психолог или психиатр имеют в виду определенную форму адаптации к реальности или жизни, форму адаптации, в которой нет ничего абсолютного. Она может показаться таковой разве тому, кто никогда не подвергал сомнению относительность технических, экономических и культурных ценностей; тому, кто безоговорочно принимает ценность текущих ценностей; тому, кто, забывая о своей обусловленности окружением и историей этого окружения, и чистосердечно полагая, будто норма par excellence воплощена в нем, оказывается жертвой иллюзии, стоящей близкой к той, которую он сам изобличает в безумии. Случается, что, занимаясь биологией, мы теряем путеводную нить, которая позволила бы — при взгляде на соматическую или функциональную особенность — различить успешную аномалию и болезнь, способствующую регрессии. В схожем ключе психологи могут потерять путеводную нить, которая, имея дело с признаками отсутствия адаптации к конкретной среде, позволяет различить безумие и гениальность. Поскольку мы признаем в здоровье способность ставить под вопрос привычные физиологические нормы в силу наличия дебатов между живым и его средой, нам представляется, что психическая норма — это требование и возможность воспользоваться свободой, трактуемой как способность пересматривать и учреждать нормы. И обычно (normalement) подобное требование свободы подразумевает риск безумия. Кто, затрагивая тему человеческой психики, будет утверждать, что ненормальное не подчиняется нормам? Вполне вероятно, что оно выступает таковым, поскольку чрезмерно подчинено им. Томасс Манн комментирует это следующим образом: «Не так просто решить, где начинаются безумие и болезнь. Человек с улицы — последний, кто должен судить об этом». Зачастую врачи, которые не погружаются в личные размышления по этим вопросам, хотя последние и придают смысл их работе, едва ли лучше вооружены для столкновения с этой проблемой, нежели человек с улицы. Насколько же более проницательным кажется нам Томас Манн, когда после желанной встречи с Ницше герой его книги произносит: «Всегда имеется необходимость, чтобы существовали больной и даже безумец, чтобы все прочие не испытывали потребности быть таковыми… Без болезненной хрупкости жизнь никогда не смогла бы стать полной… Никогда не слыхал я большей глупости, чем утверждение, будто от больных исходит только больное. Жизнь неразборчива, и на мораль ей начхать. Она хватает отважный продукт болезни, съедает, переваривает его, и стоит ей только его усвоить — это уже здоровье. Факт жизненности, дружок, сводит на нет всякое различие между болезнью и здоровьем».

Как утверждает Гольдштейн, с определённого момента нормы патологической жизни обязывают организм существовать в «урезанной» (исключительно в ней) и качественно иной версии его прежней среды в силу невозможности организма противостоять новым средам, которые требуют реагировать на новые ситуации и ввязываться в новые для них начинания. Тем не менее, для животного (хотя для человека дело обстоит ещё серьезнее) жить не значит прозябать и стремиться к самосохранению, жить — это сталкиваться с риском и одерживать триумф над ним. Главным образом для человека здоровье тождественно свободе действий, постоянной смене жизненных и поведенческих норм. Его характеризует способность переносить различные вариации норм, которым стабильность (якобы гарантированная, но на деле крайне шаткая) обманчиво придаёт ценность окончательной нормы. Человек действительно здоров лишь тогда, когда способен на множество норм. Другими словами, он здоров в моменты, когда он более, чем нормален, или нормален с определенным избытком. Мера здоровья — способность преодолевать органический кризис, чтобы учредить новый физиологический порядок, отличный от прежнего. Это говорится без доли юмора: здоровье — роскошь заболеть и суметь оправиться от этого. Всякая болезнь, напротив, выступает упразднением способности преодолевать прочие заболевания. Финансовый успех страхования жизни покоится на том факте, что здоровье представляет из себя биологическое страхование жизни, которое зачастую совпадает с её возможностями, но при случае может сильно превосходить её «нормальные» способности. Как утверждает Гольдштейн, с определённого момента нормы патологической жизни обязывают организм существовать в «урезанной» (исключительно в ней) и качественно иной версии его прежней среды в силу невозможности организма противостоять новым средам, которые требуют реагировать на новые ситуации и ввязываться в новые для них начинания. Тем не менее, для животного (хотя для человека дело обстоит ещё серьезнее) жить не значит прозябать и стремиться к самосохранению, жить — это сталкиваться с риском и одерживать триумф над ним. Главным образом для человека здоровье тождественно свободе действий, постоянной смене жизненных и поведенческих норм. Его характеризует способность переносить различные вариации норм, которым стабильность (якобы гарантированная, но на деле крайне шаткая) обманчиво придаёт ценность окончательной нормы. Человек действительно здоров лишь тогда, когда способен на множество норм. Другими словами, он здоров в моменты, когда он более, чем нормален, или нормален с определенным избытком. Мера здоровья — способность преодолевать органический кризис, чтобы учредить новый физиологический порядок, отличный от прежнего. Это говорится без доли юмора: здоровье — роскошь заболеть и суметь оправиться от этого. Всякая болезнь, напротив, выступает упразднением способности преодолевать прочие заболевания. Финансовый успех страхования жизни покоится на том факте, что здоровье представляет из себя биологическое страхование жизни, которое зачастую совпадает с её возможностями, но при случае может сильно превосходить её «нормальные» способности.

В качестве итога мы озвучим мысль, что человеческая биология и медицина — необходимые составляющие «антропологии», которой они и так всегда были. Кроме того, не существует антропологии, которая не предполагает мораль: в измерении человеческого понятие «нормального» всегда будет оставаться нормативным понятием, имеющим подлинно философскую ценность.