Информационный шум, или как с помощью мобильного приложения найти останки погибших мигрантов на границе Мексики

В 2010 году в посте, опубликованном в блоге Музея современного искусства Сан-Франциско, Браян Нуда Рош написал: «Цукерберг со своим проектом Facebook создал интересное интерактивное произведение искусства. В некоторой степени, оно стало дисфункциональной площадкой для встреч мирового искусства».

С этого ли момента ведет свой отсчет история взаимодействия искусства и социальных медиа ресурсов? Или все же с изобретения хэштега? Единственное, что теперь можно сказать точно, это то, что слом произошел очень быстро. Артисты отправились туда, где был их зритель. Сначала — прямиком в музеи и галереи, помещая свои собственные тела в рамки перформансов или инсталляций. Потом — туда, где царит чистая коммуникация — в социальные медиа. Айдентика, анонимность и отношения — вот три столпа социальных сетей, привлекшие внимание артистов-первопроходцев. Безусловно, первые попытки повлекли за собой массовое увлечение «острыми» проблемами общества: отдаление субъектов друг от друга, стирание личности и прочее. Но довольно быстро среди всей этой каши начали прорастать первые ростки действительно нового искусства.

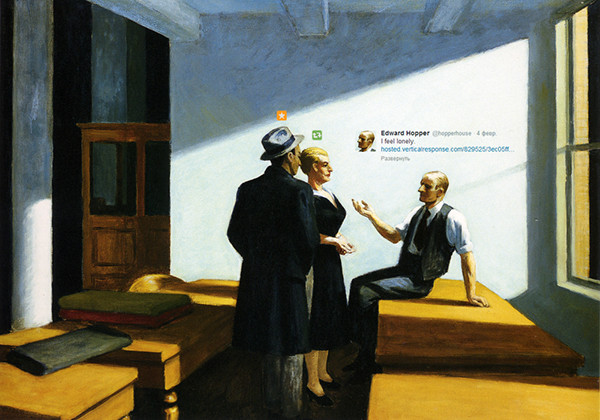

Сначала, на первом критическом этапе, художники вывернули наизнанку социальные интернет ресурсы и пристрастились использовать их просто как материал в своих произведениях и инсталляциях, но уже на втором этапе мы видим, как само искусство приходит в социальные медиа, по сути, признавая их равными себе по качеству передачи. Twitter и Instagram, Facebook и VK, Flickr и Google+, телевидение и бесконечные мобильные приложения: все это приобрело функцию краски, пленки, камня.

Так, американский художник Джон Крейг Фримен в проекте «Border Memorial: Frontera de los Muertos» предлагает всем желающим скачать приложение и отправиться к границе между США и Мексикой, где до сих пор находится без должного захоронения огромное количество останков погибших мигрантов. Обладатель приложения может включить камеру в приложении и увидеть, где именно и в каком месте лежат останки, что напоминает некую виртуальную прогулку по городу мертвых.

Другой американский художник Дэвид Хедберг сажает нас перед телевизором, в который он встроил «умную» камеру, распознающую эмоции на лице зрителя. Суть проекта Smile TV в том, что включить телевизор удастся, только улыбнувшись ему. При этом, чем шире улыбка, тем четче звук и изображение. Такое застенчивое и трогательно одушевление информационного медиума, на самом деле, является едва ли не лучшим произведением на тему взаимодействия человека и его технологий. Хедберг щелкает зрителя по носу, давая ему понять, насколько сильно факт обладания тем или иным удобным девайсом притупляет в человеке эмоциональное восприятие времени и действия.

На человеческих эмоциях (и, кстати, опять на счастливых) основан еще один удивительный арт-проект Happy Rain Джона Монтенегро. В нем художник использовал twitter, как основной и единственный паттерн. Любой зритель, наблюдая за происходящим на экране, будь то в галерее во время инсталляции, или на сайте проекта, становится точкой отсчета, с которой начинается непрерывный дождь «счастливых» твитов, отмеченных радостными и позитивными эмоциями (авторами этих сообщений). Таким образом, зритель видит перед собой огромную массу ежесекундно обновляющихся позитивных реакций, комментариев, сообщений; они превращаются в единый объект, цельный и понятный, с простым и естественным генетическим кодом.

В целом, за последние несколько лет, эмоция, а еще точнее — реакция, заняла одно из ведущих мест в мире коммуникационных символов, прежде всего благодаря социальным сетям и полю для комментариев. Человек сегодня испытывает необходимость реагировать на то или иное сообщение, быстро показывать свое к нему отношение. Благодаря возможности комментировать в режиме реального времени 99 процентов входящей информации, он легко клюет на удочку и охотно бросается делиться с другими своим мнением. Так, например, на самом популярном сайте gif-анимации giphy.com первым пунктом в меню значатся именно реакции.

Еще больше и точнее эту тему развил чикагский художник Кристофер Бэйкер в своей инсталляции “Исследование урчания”. Перед зрителем предстала стена с 20 маленькими принтерами, которые (опять-таки в режиме реального времени) непрерывно распечатывали те сообщения пользователей сети Twitter, которые, так или иначе, имели ярко выраженный эмоциональный оттенок, то есть попросту те сообщения, которые содержали такие слова и буквосочетания, как: фухх, хм, мда, argh, meh, grrrr, oooo, ewww, hmph и тд.

Такой непрекращающийся twitter-факс, созданный Бэйкером, помимо исследования эмоционального контекста в коммуникации, весьма четко и наглядно обозначил следующий вопрос: насколько велико информационное поле Земли? Бесконечно ли? И, на самом деле, что делать со всей этой информацией, которая раньше оставалась в барах, курилках, на улицах и кухнях — то есть там, где появлялась и сразу исчезала, а теперь оцифрована, напечатана, введена в матрицы электронных архивов? Так или иначе, мы наблюдаем за водопадом диалогичных по своей сути фантомов, которые, объединившись, превращаются в многоголосый, а потому — обезличенный монолог. И если прислушаться к падению отпечатанной бумаги на пол, то можно четко разобрать нарастающий, беспокойный гул, способный вызвать страх одиночества.

Этот страх — движущая сила социальных сетей, их животная природа — постепенно заменяет в коммуникации точки на троеточия: человеку не хочется обрывать связь, что-то заканчивать, куда-то уходить, ему нужно быть с

Чувство брошенности, недоговоренности, возможности продолжения, свойственное всем социальным сетям, здесь превращается в основной связывающий узел всего происходящего. В этой парапоэтической коробке обитает не что иное, как дух современной коммуникации. Этот дух весьма могущественен, но трудноуловим. Он и художник: за этим противостоянием и взаимодействием кроется, пожалуй, самая революционная и перспективная дорога для нового искусства. И самое интересное, что нас может ожидать в будущем, это момент, когда один из этой пары слабовидящих превратится в поводыря и отведет другого в место, где станет возможен диалог.