Крематорий Бексиньского

Я уже говорил, что обожаю Бексиньского? Давайте расскажу еще раз, почему. У Бексиньского совершенно уникальная игра с материями, которые до него невозможно было сделать объектом картины. Именно по ним можно догадаться, насколько чудовищен исторический перелом, в который мы с вами попали. Эта катастрофа, в отличие от авангардистской, до сих пор не осмыслена.

Часть 1.

1.1. Без человека.

Нельзя сказать, что в классическую эпоху у художников были какие-то проблемы с техникой, что они не умели рисовать (взгляните на "Послов" Гольбейна: для XVI века на ней прорисовано в гипер-реалистической технике буквально всё, лишь смерть играет с перспективой), но, очевидно, наш исторический момент от них отличает то, что авторам раньше были недоступны способы мышления, которые в искусстве родились в муках титанических сдвигов эпох. Если для всей предыдущей истории характерно внимание к индивидам на сцене, которая отображает насыщенный содержанием миф (посмотрите, как "Плот Медузы" Жерико изображал катастрофу и какой у картины прочный драматический фундамент), а после авангардисты устраивают охоту на движение, форму, символ, цвет сам по себе, то что остается после потухания авангарда? Мы свыклись с Малевичем и в курсе о его всеобщей значимости. Что может удивить, затронуть в мире победившего минимализма? Бексиньский отвечает на это. Он переходит к изображению плотности, материальности, костности, пористости символа как таковых. Его поздние работы — антигуманизм, доведенный до абсолютного нуля.

Напомню, по Лакану психика человека это структура из трех регистров: Символическое, Воображаемое, Реальное. Так вот, Бексиньскому нужно избавиться от всего человеческого, поэтому он уничтожает Воображаемый регистр, то есть оставляет нам ничего от человека, личности, характера (то, что я пытаюсь делать в картинах). "В чем смысл?!" — этот истерический вопль всегда обращен к поиску Воображаемого — здесь он жестоко игнорируется. С разрушением Воображаемого само Воображаемое уходит в умопомрачительный пляс, вызывает расплетение ткани Символического в Реальном. Именно это мы будем наблюдать на полотнах художника.

1.2. Дух — это кость

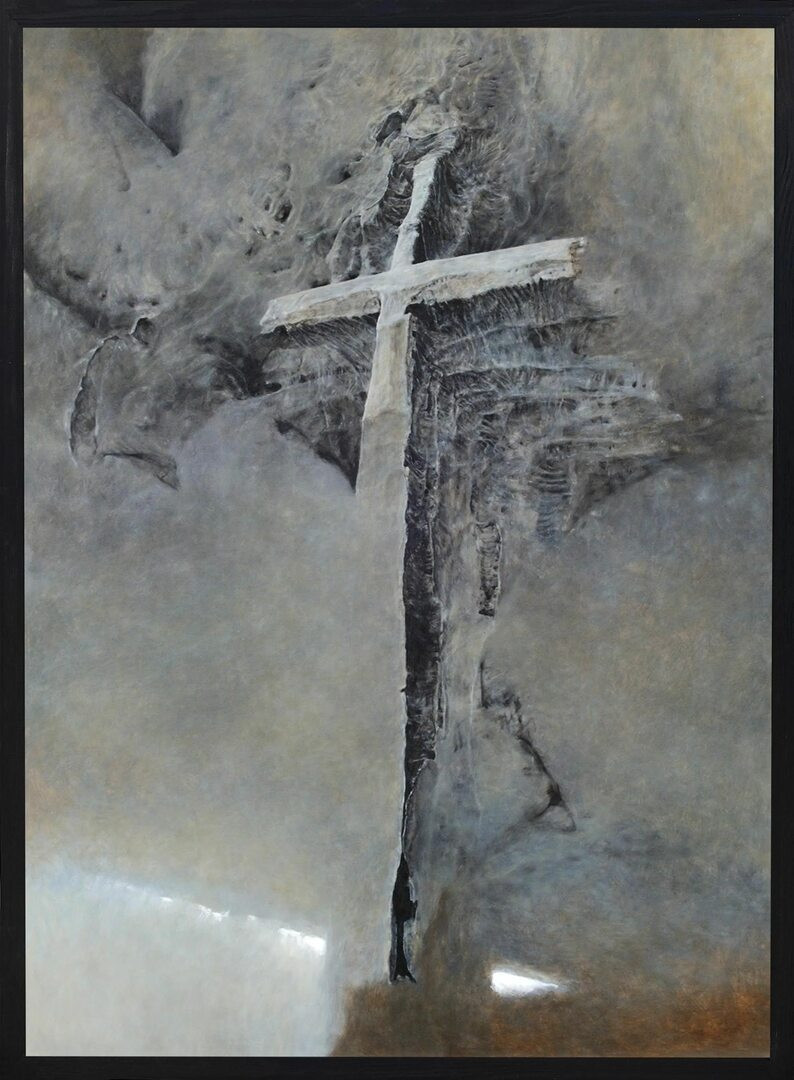

Гегель пишет: "Дух — это кость". Это значит, что Всеобщее, Бог воплощается в конкретной плотной кости черепа, между ними нет плавного перехода, только разрыв длиной в пропасть. Он не "где-то" — он уже воплощен в моем ноутбуке, во плоти моих пальцев, в моих очках, сквозь которые я смотрю, при этом сам Дух не может быть явлен. И этот разрыв между единичным материальным порядком и Всеобщим, их ужасное не-совпадение изображает Бексиньский. Дух — это кость. Он рисует мир, но рисует его как экран, как порядок означающих, как сетку отношений между элементами, которая рвется, расслаивается, обнажает сухую, рассыпчатую текстуру. Вы видите крест Христа, эту букву Т, этот бессмертный символ, символ бессмертия. Но крест выступает как мятый, дырчатый, изодранный, пустой. В одном месте символ отделен от пасмурного неба, в другом происходит слияние тела и фона в единую дряхлую поверхность экрана, подобную стене, с которой отваливается кусками постаревшая, давно выцветшая краска. За текстурой пустотность. Пористая кость. То, что мы видим — пустая форма. Краска крошится, стена осыпается, швы расходятся. Дух — это кость. Вот вам кажется, что тело и фон всегда были единым, и тогда вы перемещаете взгляд вверх, где они снова разъединены. Дух это не кость? Но вы спускаетесь вниз: небо выворачивается рёбрами наружу, у неба прощупывается скелет, небо прорезается тысячами больных позвонков, ось мироздания прошивает всё… Здание-Бытие перманентно рассыпается, истирается в порошок. В небо выбрасываются клубы горького пепла крематория. Бытие-крематорий — рёбрами наружу.

Как цитоскелет, поддерживающий форму клетки, скелет мироздания пронизывает все отношения. Теперь между смыслом и телом, между словом и предметом, между идеальным и материальным больше нет разницы — смысл-тело рассыпается… Человека больше нет, есть только плотность, фактурность пыльной вечности, ощутимость самого означающего: этот символ Т. Дух — это кость. Мир соткан из жженых костей, ржавых сминающихся пластин, острых краев значений, торчащих костяшек смыслов, тонких заплаток, кричащих невыразимым столбов, увядающих, проседающих в пожранных плесенью суставах несущих конструкций. Мир — это старый ангар: время разъело его крышу, сожрало всё, что некогда укрепляло его. Смысл-тело воздвигает само себе склеп вокруг могильного камня: и смысл, и тело. У Бексиньского неуловимое схватывается в гибели самого существования, мир уплотняется и коченеет, черными-черными порами проступает через пространство, протыкая небо насквозь. Он всегда гибнет, но собирается по кускам, лоскутам, тонким связкам, стягивающим старческие больные, ноющие, ломкие костные отростки в суставные сумки, сшивает рваное небо, вновь образует символическое пространство. Эмбиент-пустота грубеет, мы можем до нее дотронуться: да, она твердая и неприятно шершавая. Мы дотрагиваемся до мира, мы дотрагиваемся до креста, мы дотрагиваемся до символического порядка в целом: да, обычно он невидим, но сейчас он твердый и напряжённый. Если мир это экран, за которым Реальное, то что происходит в психозе? А в нем происходит именно это: окисление ткани реальности, тотальный распад ее фрагментов и дезавуирование Реального, того, что Бексиньский не позволяет усмотреть, что невозможно изобразить, но чье зловещее присутствие на картинах мы замечаем так отчётливо, что по спине пробегает холодок. Вернитесь к картинам и вы убедитесь: я не вру.

Вы теперь понимаете, что произошло? Такое невообразимо для любого предыдущего периода живописи. Никто не подозревал, что это уже происходит с холстом, что это вообще можно показать. Бексиньский вышел на такой фундаментальный уровень, что попытка продолжить движение будет отсылать к его имени, как физики ссылаются на Эйнштейна. Бексиньский совершил главное открытие искусства XX века. Нечто подобное в последние годы пытаются произвести в музыке.

Часть 2. Искусство по[c]ле Бексиньского

Пока Гигер соединял плоть с машиной, Бексиньский сшил символ с телом, крест с фалангами Христа, Дух с костью, бессмертие с умиранием, вечность со мгновением — это короткое замыкание позволило выйти туда, куда не выходил буквально никто ни до него, ни после. Он вышел в открытое пространство Muselmannland* и в мельчайших подробностях законспектировал то, что довелось ему узреть: провал человеческого в триедином разрыве связи органического-машинного-символического. Он не просто художник-экспериментатор. Он переопределил искусство, усложнил к нему подступ. В момент, когда капиталистическая современность стала плодить художников в промышленных масштабах, Бексиньский задал исторически новое условие, никем незамеченное, вновь отдалившее рисующую массу от этого прекрасного статуса. Итак, у Агамбена человек — тот, кто свидетельствует о не-человеке. Тогда искусство — это всегда небезопасное свидетельство о не-человеке. Это всегда invention, изобретение и риск не изобрести, повторить, выдать вторичное. Вы гуманист? Вы — ремесленник. В лучшем случае талантливый. А Бексиньский художник, ибо он свидетельствует о не-человеке. Каждый раз он рискует исчерпать средства, но снова и снова находит их. Он рискует потерять неуловимого не-человека, очеловечить его — но снова и снова находит его. Он рискует остаться непонятым человеками — потому что описывает не-человека. Он рискует не дать удовольствия человеческой публике. Он пограничный, он там, где неуютно ни ему, ни зрителю, ни его картине, потому что не-человек располагается на краю человека. Он рискует, он на грани, он загоняет себя в особые рамки, но потому остается художником, а не ремесленником. Вы можете не принимать это определение. Конечно, искусство многогранно, несводимо к чему-то одному, красота в глазах смотрящего, life is art, everyone is artist и т.д и т. п. Но если мое определение пробуждает в вас тревогу, если оно бросает вызов — оно не лжет. У тех, кто уже оформился как художник и вернул уверенность — оно выбивает его из-под ног вновь.

Тот, кто желает быть современным художником, бесконечно далек от художника Бексиньского, если не понимает его революционной миссии. В наше время тело стало идеологическим фундаментом. Все загадки сводятся к нему: есть только человеческое тело и его наслаждение. Бексиньский формулирует альтернативу: главная загадка современности в том, чтобы показать тело не-человека через не-тело символа. Однако современный художник рискует еще и повтором Бексиньского. Invention не терпит повтора, значит, рамки возможного еще уже, чем казались изначально. Ремесленнику пройти в игольное ушко художника — на мой взгляд, это требование современности, на которое из талантов способны ответить, увы, лишь единицы.

------

*в книге Агамбена "Homo Sacer: Что остается после Освенцима" так была названа неизведанная земля новой этики, населенная "мусульманами" — теми из концлагерных узников, кто дошел до черты, после которой в них не оставалось ничего от человека. Свидетельство об этом существе было донесено от Примо Леви, на которого Агамбен основательно опирается. Сам Леви говорил, что смысл его жизни — свидетельствовать об увиденном, потому философ называет его "бесстрастным землемером Muselmannland". Я полагаю, даже если Бексиньский не читал Агамбена, в рефлексии над катастрофами ХХ века он собственными путями пришел к той же цели, преобразовав цель искусства.