Игра в антитело

Ключевые слова: биополитика (системное вмешательство в биологическую жизнь гражданина); объективация; целостность; сверхпотребление; «новая этика» Эриха Нойманна; «паноптикум» Мишеля Фуко; миф о теле; расчленение как форма коллективного психоневроза; сериал «Игра в кальмара».

Любой сюжет — мифологический, религиозный, литературный, театральный, бытовой — развивается в соответствии с набором определённых правил. Существует масса книг по конструированию сюжета и анализу эволюции сюжетов в истории культуры. Один из, может быть, самых верных компонентов классического сюжета, ставка на который редко проигрывает, это фаустианская фабула — история о договоре героя с дьяволом. Не исключение и «Игра в кальмара», фильм нарочито психологически наивный, представленный как этический квест. О наивности можно говорить потому, что аналогичные представленному в фильме социальные эксперименты ставились и продолжают ставиться (их актуальность скорее всего и сподвигла режиссёра на его создание), и, конечно, в условиях in vivo, вне авторской фантазии, люди себя так, как показано в фильме, не ведут. Но то, как они действуют в реальных обстоятельствах, не было бы так интересно массовому зрителю, так что психологическая наивность сюжета является достоинством фильма.

(ALARM! Спойлеры! — вы же не хотите заранее знать, во что предстоит играть? Это не помогает выиграть, да, кганбу.)

Darkness imprisoning me

All that I see

Absolute horror

I cannot live

I cannot die

Trapped in myself

Body my holding cell

Metallica, “One”, 1988.

С самого начала «Игры в кальмара» обращает на себя внимание жанр, совмещающий survival action и претензию на символизм. Додумывать самому публике ничего не надо — все символы сюжета представлены с прямолинейностью пьяного прапорщика, что также является достоинством фильма — массовой аудитории не приходится отвлекаться на разгадки, требуется лишь созерцать саму игру. С этой прямолинейности и начинается: зрителю сразу и без всяких междустрочий показывают пресловутый договор с дьяволом, а чтобы не было иллюзий — этот документ ещё и подписывается кровью героя. Звучит название документа так: «Договор об отказе от права на целостность своего тела». Всё остальное, показанное в фильме — его экспликация. Следом пощёчинами идут договоры «Достоинство за деньги», «Дружба за выживание», «Смысл за инстинкт» и так далее, и так далее. Это хорошая иллюстрация того, что единожды поцеловав чёрта под хвост, обратно не возвращаются — все «мифы о смерти и вечном возвращении героя» не про этот вариант. Событие, как замечал Жиль Делёз, обнуляет реальность, и единожды произошедшее становится нормой опыта. Поэтому игрок, добровольно прыгнувший со стеклянного моста в карман дьявола, не подлежит воскрешению. Заключив договор, все герои сюжета соглашаются играть. Впрочем, их уже никто и не спрашивает — в этих метафизических правовых отношениях после подписания договора субъект сделки превращается в её объект.

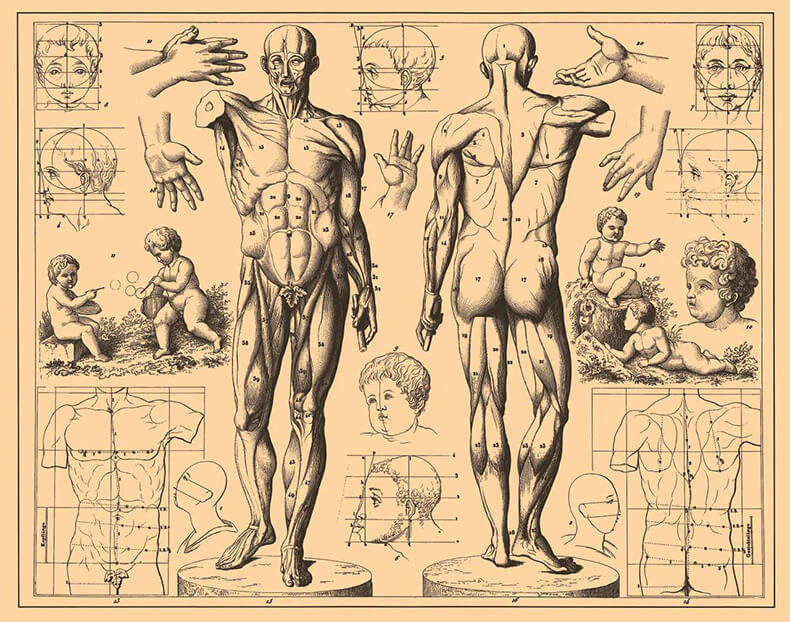

Одной из самых интересных, если не центральной философской формулировкой сюжета является именно эта общечеловеческая проблема: «Договор об отказе на право целостности своего тела». И речь не только в отказе от свободы быть собой ради потребления, которое Эрих Фромм описал почти полвека назад в «Иметь или быть?». Безусловно, всех участников игры объединяет то, что их привела в игру та или иная форма сверхпотребления, и это объединение произошло намного раньше появления в жизни героев карикатурного Мефистофеля с причудливой визиткой — последнее становится именно итогом их modus vivendi. Но посмотрим, не является ли объединительная идея социального сверхпотребления опасной химерой. Человек был потребителем во все времена, и стремление к удовлетворению потребностей объединяло его с себе подобными в целях, как говорит нам энергоэволюционизм М.И. Веллера, «свершения максимального действия для испытания максимальных ощущений». «Жизнь — это способность захвата свободной энергии», к формулировке Гельмгольца нечего добавить. Гораздо более динамическим параметром уравнения потребления как объединительной ценности является то, чем именно человек готов пожертвовать ради достижения консуматорного экстаза, и изменчивый характер этой жертвы — то Богу свечку, то чёрту кочергу. У жертвоприношения не так много функций, если разобраться. Возможно, основная — это достижение приспособительного результата с помощью преобразования одних элементов самоидентичности в другие. В эту формулу укладываются, пожалуй, все сюжеты, посвящённые феномену — от жертвующего своего первенца Авраама до обретения неуязвимости с помощью крестражей. В случае нашей игры в жертву приносится «неотчуждаемое право человека на целостность своего тела».

Человеческая идентичность по своему характеру проективна, и в огромной степени связана с восприятием себя как тела. Обычно вследствие этого происходит перенос: то, что делается с телом человека, делается и с самим человеком. Феномен находит отражение в языке, с помощью которого субъект предоставляет (affordance) информацию о себе, самоактуализируется в бытии определённым образом. Субъект не выносит утверждений: «моё тело поело», «моё тело поспало», «моё тело ударили» — он говорит «я поел», «я поспал», «меня ударили» и т.д. Можно назвать этот феномен восприятия как «психическое тело» — то, определение чего в качестве источника мысли, речи и деятельности в пространстве: топологическом, биологическом, социальном, воображаемом, символическом — и порождает феномен самоосознания «Я». Говорящий, мыслящий, действующий субъект источником речи, мысли и деятельности имеет тело как проприоцептическое представление. Наиболее ощутимо и непосредственно человек осознаёт себя как тело — традиционно, но всё менее устойчиво. Современная культурология говорит о том, что самосознание как тело возникло в истории цивилизации намного раньше таких категорий, как личность, индивидуальность, субъект. Понимание мира как самоосуществляющегося тела было характерным признаком для индоевропейской культуры ещё до начала осевого времени. Структурирование космоса как тела, телесность и сенсорность его восприятия не похожи на сегодняшний новый мир, имеющий представление как информационную реальность, где телесность деконструирована (свежий пример — ребрендинг Facebook в Meta как лингворационализация попытки перенести человека в «метавселенную», в которой тело отчуждается с помощью технологий дополненной реальности на условиях договора субъекта с Большим Другим). На пороге информационного реализма Людвиг Витгенштейн первым из философов обратил внимание на то, что (само)соотнесение человека с миром вещей уступило (само)соотнесению с миром фактов. Античная парадигма души как логоса утрачивает свою актуальность и силу, возвращаясь обратно к мифу. Представление о психике как божественной монаде редуцируется, психическое утрачивает сакральные основания, превращаясь с помощью новых представлений в конструкт. Основатель структурного психоанализа Жак Лакан озвучивает новую парадигму фразой «Психика — это текст». Когда человек служит мифу — это архаика, когда миф служит человеку — это модерн. Метамодерн на руинах логоцентрической метафизики провозглашает новую парадигму, в которой человек сам становится мифом, расходным материалом-объектом нарратива.

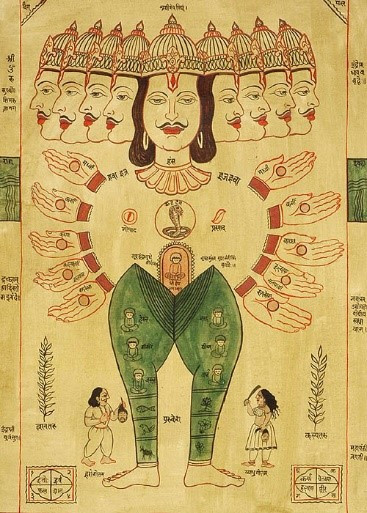

Обращаясь к истории телесности как способа описания элементов реальности, можно вспомнить, что в ощущениях древних греков, о которых, впрочем, можно судить лишь по их мифам и литературе, усиливается восприятие социального, человеческого мира как космоса, репрезентация которого дана в зримых, слышимых, осязаемых материально-чувственных формах. Будучи единым целым, греческий космос представлял собой лишь ограниченное в своих пределах пространство, доступное органам чувств — ни что иное, как тело. Впрочем, космос телесен не только в греческом мировосприятии. Коннотации с идеей об эссенциальной телесности мира встречаются в мифах и религиях очагов цивилизации повсеместно: мир возникает из тела Тиамат у шумеров, материально-чувственная модальность мира проявляется из частей тела космического проточеловека Пуруши в гимнах Ригведы, на территории Китая трансцендентное У-Цзи обретает телесность в сенсорных формах Инь и Ян, яо и гуа, развëртывая гармоничный космос во всë более частные проекции. Почти все известные мифы говорят о том, что тело предназначено не для жизни, а для жертвоприношения. Через договор от права на целостность тела проходят Инанна и Осирис, а фигура Другого использует тело Бога как объект в функциональной, искупительной и заместительной жертве самых разных религий.

В нашей игре эта жертва «целостности психического тела» социума приносится чреву Молоха сверхпотребления, что наглядно представлено в последовательности шести игр (рупор сюжета прямолинейно и настойчиво через одного из героев озвучивает религиозную идею о шести днях творения), и эти шесть игр должны пересотворить, деконструировать человека, отчуждая его целостность. Всё по классике: дьявол не изобретает свою мессу, он просто выворачивает символы традиционной мессы наизнанку. То же происходит и с детскими играми, представляющими из себя ритуалы — участникам не предлагается играть во

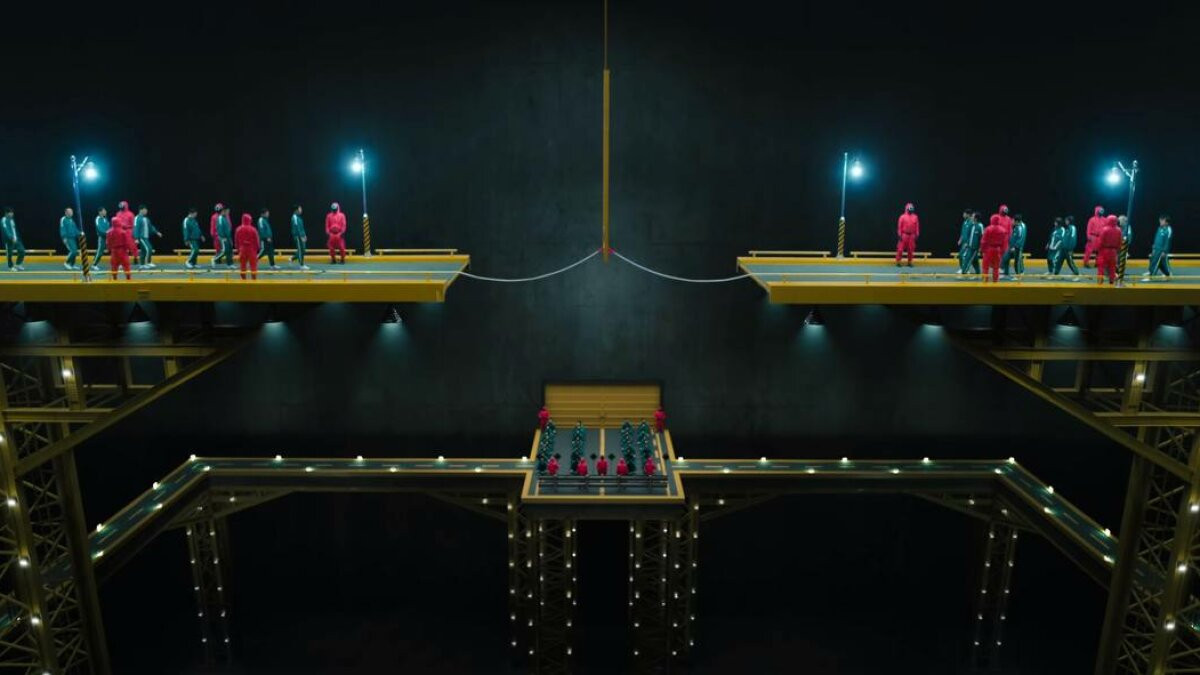

В первой игре «Тише едешь — дальше будешь» социальная группа целостна, являясь братьями и сёстрами по несчастью, будучи объединенными не только сверхпотреблением, приведшим их в пространство игры, но и страхом смерти, которая является маркером проигрыша — максимальным выражением отчуждения и тела, и его жизни, его бытия, хайдеггеровской угрозой вторжения Ничто в Бытие. Голосование о возможности продолжения игры и расторжения договора после первой игры уже разделяет людей на два лагеря — социальная целостность космоса распадается на

Во второй игре «Сахарные соты» социум раскалывается уже на четыре группы с неравными условиями выиграть (и, следовательно, остаться в живых — проигравшие расстаются с целостностью своего тела наглядно, а наивный сюжет прямолинейно показывает дальнейшую судьбу их тел — расчленение и продажа, превращение человека из субъекта в объект потребления). Перед зрителем несколько вульгарная, но прямолинейная аналогия с капитализмом: принимая потребление за жизненный лейтмотив, субъект сам становится объектом потребления.

Третья игра «Перетягивание каната» дробит социум на анклавы, группы по десятке человек, причём некоторые из них организованы утилитарно, в целях достижения результата игры, а некоторые образуются по инерции. При контакте двух групп одна из групп полностью утрачивает целостность своих тел — погибает. Мéста под солнцем сверхпотребления хватает строго для 50% участников. Определение жизни как способности захвата свободной энергии в этой игре ставится под сомнение. «Свободной» энергии в мире сверхпотребления не бывает — жизнь это способность захвата энергии чужой жизни. Но убийство одной группы другой всё ещё распределено между членами группы. Коллективная ответственность снимает индивидуальную. Нюрнбергская формула «Я невиновен. Это не я убил, это мы убили» — работает, и такое положение всё ещё позволяет сохранить целостность в группе.

Но в четвёртой игре «Кганбу (лучший друг)» условием сохранения целостности тела является смерть напарника, товарища, супруга, близкого — ответственность неумолимо становится индивидуальной. Жертвоприношение фигуры Другого, как можно вспомнить из романов Джоан Роулинг, обеспечивает защиту от собственной смерти, раскалывая душу на части, что через призму современной психиатрии можно прочесть как диссоциативное расстройство идентичности (Э. Фромм связывал сверхпотребление с диссипативным поведением, когда перепроизводство желаний растаскивает целостность индивида в разных направлениях, и при удовлетворении многочисленных противоположных потребностей возникает состояние невроза как нормы).

Пятая игра «Стеклянный мост» ставит человека перед фактом неизбежности собственной смерти. Человек проигрывает своё тело в игре со временем — раньше или позже это случается. Проложил ли он собственной жертвой дорогу Другому или принёс Другого в жертву ради того, чтобы остаться на жизненном мосту чуть дольше — на исход игры не влияет. Повседневная жизнь это спагеттизированная на десятки лет игра «Стеклянный мост». Человек, как заметил Воланд, смертен внезапно, и это не зависит от фигуры Другого, в игре близость смерти определяется выбранным номером (реверанс QR -кодам, цифре, 666 и другим конспирологическим атрибутам дигитализации). Стоит отметить, что именно на этом этапе проблематизирована и религиозная вера, которая остаётся костылём для человеческой немощи несмотря ни на что. Но и он может быть выбит. Что бы ни хотели показать режиссёр и сценаристы, но несмотря на всё эстетическое несовершенство и психологическую плоскостность верующего персонажа, его вера хранит его от смерти достаточно долго. Но как только единственный его поступок расходится с его кредо, он срывается вниз — прямо как в онтологии теозиса Иоанна Лествичника: черти поджидают праведного даже на самых высоких ступенях штурма небес, чтобы сдёрнуть его в бездну.

Шестое испытание «Игра в кальмара» оставляет человека наедине со своей «победой» и наградой за принесённых в жертву — возможности неограниченного потребления. Игрок остаётся один. В результате этой инициации социальный мир, с утробой которого ранее он был целостен, отчуждён от него тотально. Здесь и далее обыгрывается постулат теории двойной наследственности, который говорит о том, что при реорганизации своей психической реальности (в частности, при реакции адаптации на травму) субъект всё равно отчитывается себе о своей деятельности в терминах социума, в его языке, при помощи символического аппарата Большого Другого. Как замечал Жак Лакан, «желание субъекта принадлежит Другому». Выиграв в качестве приза в этой игре солипсию, субъект, оставшись без фигуры Другого в игру в кальмара, несмотря на обретение неограниченной потребительской власти, теряет всякий мотив для любого потребления, ибо мера всех вещей существующих — человек, а он отчуждён от субъекта.

Потребление разделяет и общество, и самого человека. Деонтологизация привычного мира не оставляет шансов: невозможно, выбирая «или всему миру провалиться, или мне чай пить», сделать выбор в пользу чая и не провалиться вместе с этим миром самому. К моменту пятого испытания все игроки уже провалились через этот стеклянный мост, как назвал его в «Злой мудрости» Ницше, через «тонкую яблочную кожуру культуры над раскалённым хаосом». Человек провалился, проиграл в эту игру исходно, поскольку в современном обществе сверхпотребление является крещальной купелью бытия, в которую рождается субъект, средой его социального программирования…ну, а то, что он ещё жив — лишь способ засвидетельствовать, что «падение его было велико». В конце концов, все мы, родившись и обретя себя в экзистенции, тем самым уже подписали согласие на отказ от целостности тела — рано или поздно оно произойдёт, исключений нет. Останется лишь память о том, кто как играл в эту игру…

Не ускользнула и коннотация сценария с моделью паноптикума Фуко, где заключённые оказываются абсолютно проницаемы как друг для друга, так и для гоббсовского Левиафана — государства. Отрицание тела здесь происходит через доктрину его абсолютной проницаемости, обозреваемости, открытости Большому Другому — и символическому, и реальному. Чтобы не возникало сомнений, что речь именно о государстве, в фильме также показывается наглядно ряд его атрибутов и титулатур: система законов и практик, униформа, топографические границы пространства игры, маски на лицах «випов», чьи инвестиционные интересы аффилированны с администрацией игры. Самая мрачная роль государства в этой игре заключается не столько в обеспечении гарантий по договору с дьяволом (государство и есть результат общественного договора, связанного с ограничительными и запретительными практиками), сколько в том, что отчуждение навязывается в качестве новой нормы, в том числе и этической — вчерашний общественный шок проходит, и люди начинают копировать то, что ещё вчера вызывало сопротивление.

Как справедливо указывал Эрих Нойманн, эксперименты с реальностью в поисках новой этики являются закономерным следствием ригорического упрямства в противоестественном желании кристаллизироваться в статичной форме навсегда (принцип удовольствия Фройда), однако среды — и социальные, и символические, и биологические — сущностно динамичны, и требуют от субъекта не компенсации сверхпотребления, а непрестанного самопреобразования, которое и гарантирует защиту от катастроф. Практика показывает, что индивиду эта пластичность удаётся намного легче, чем системе, которая навязывает человеку жёсткую структуру мышления и поведения. Но это не снимает ответственности с субъекта, поскольку, как утверждала ещё раннехристианская патристика, дьявол не в силах войти в мир человеческой души, если только человек сам добровольно не приглашает его, желая во

Дидактическое послание фильма достаточно прямолинейно. Никакого человека не существует, как не существует отдельного атома, лейкоцита, муравья, звезды. Человек-сам-по-себе оказывается чьим-то сконструированным мифом. Ему может казаться, что он играет за себя и в интересах собственного потребления, ради индивидуального захвата свободной энергии, но в действительности, не имея опоры на, как замечательно выразился Пауль Тиллих, «мужество быть частью», ему нечего противопоставить силе, отчуждающей право быть цельным человеком, незачем играть и незачем жить.

Оригинал текста:

https://www.facebook.com/oleg.mironov. 54/posts/4358353220936796