/ВАЛЕНТИН СЕРОВ/

Эта выставка действительно прекрасное завершение выставочного года в ГТГ 2015!

На трех этажах расположились работы из российских и зарубежных музеев и частных коллекций. Здесь, конечно, не «весь» Серов, но и представленного достаточно, чтобы понять масштабы таланта и работоспособность художника, ушедшего из жизни так внезапно и так рано…

Уже современники, пытаясь определить место Серова в истории русского искусства, употребляли понятие «рубежа веков», переходных стилистических позиций. Всем своим творчеством Серов будто бы осуществлял переход — связь между порой противоположными художественными партиями и целыми культурными эпохами. И не случайно его считали «своим» и передвижники, и мирискусники.

Отчасти этот факт объясняет стремительность эволюции творчества Серова, успевшего за короткий срок «проиграть» разные эстетические партии. Будучи первым «формалистом» отечественного искусства, он оказался и первым его Протеем, мастером, чья индивидуальная манера всякий раз определялась конкретной задачей.

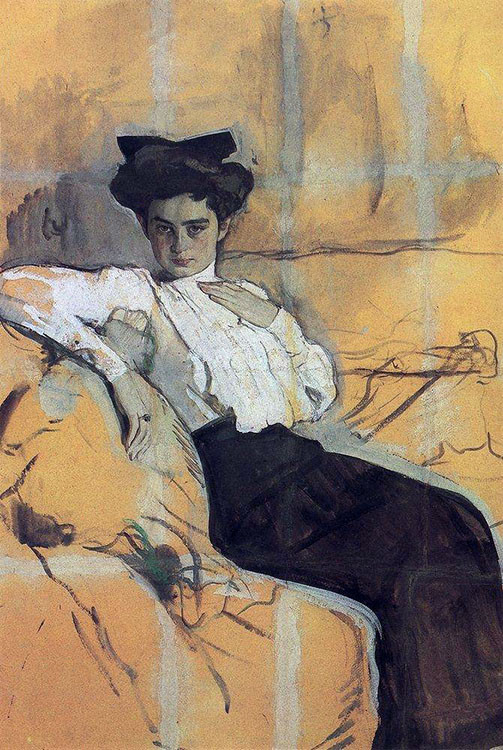

Некоторые сюжеты выставки позволяют наглядно увидеть этот выбор, осуществленный через множество отвергнутых вариантов. Бесподобны версии портрета Генриетты Гиршман — от минималистского линейного арабеска к «арнувошному гламуру» и… всем известному, но совсем иному итогу.

Демонстрация вариантов — один из великолепных и необходимых в данном случае концептуальных ходов кураторов.

В целом выставка устроена вполне традиционно (а как могло быть иначе), что не лишает ее определенного шарма и достоинств.

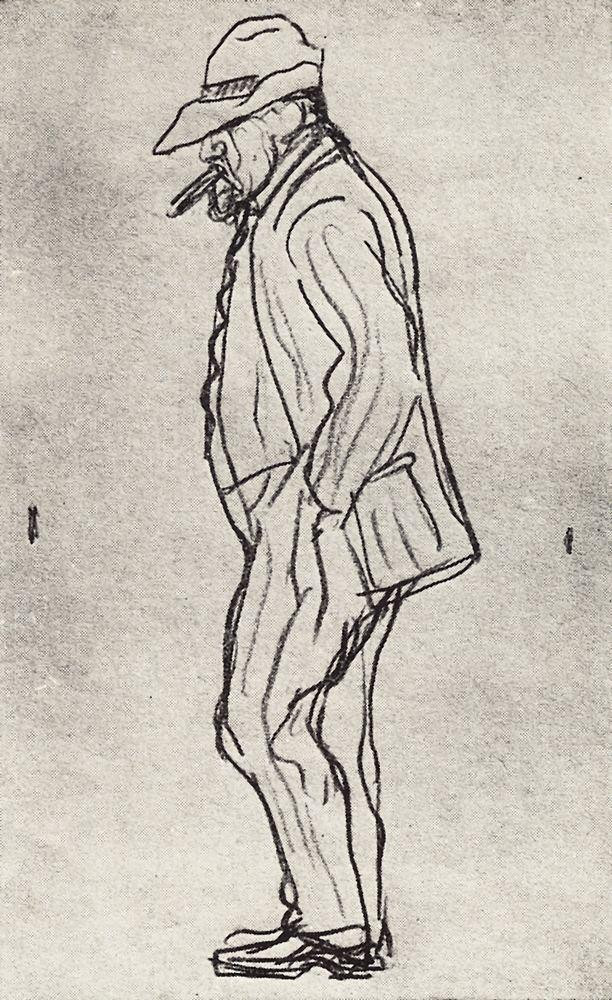

Разделы «по видам», точной развеской, учитывающей визуальные рифмы и контрапосты, дополняются документальным материалом — книгами, письмами, очаровательными зарисовками и шаржами самого художника (в прикрепленных фото), его фотографиями и многочисленными открытками…

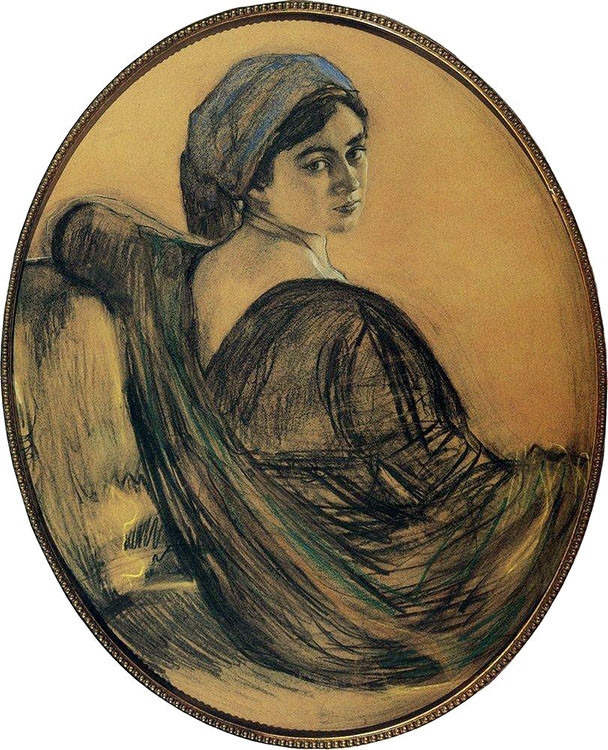

В центральном зале возникает дополнительное поле восприятия: можно уловить еще и мир людей рубежа веков, ведущих диалог, «зеркалящих» друг друга. Большой стиль и люди большого стиля.

Серов как-то сказал, что его интересует «не сам человек, а та характеристика, которую из него можно сделать на холсте», «формула личности», предполагающая композиционную режиссуру и заострение характерного вплоть до карикатурности!

Интересно, как в эту портретную толщу пунктиром вводится минималистский или чуть «осложненный» сюжетом пейзаж, контрапунктом намечается «театральный» мотив в русском искусстве рубежа XIX-XX вв.