Жорж Якулов: цветопись "восточного человека"

В течение многих десятилетий о существовании художника Якулова посетители Третьяковки знали только по его портрету работы П.П. Кончаловского (1910). Якулов предстает здесь в образе некоего восточного мага-гипнотизера с балаганной вывески, факира, готового в любую минуту сотворить чудо. Портрет удивляет артистической жизнерадостностью, в нем очевидно желание мастера преодолеть все надоевшие стереотипы и утвердить свои приоритеты. Яркие дисгармоничные цветовые пятна: оранжевый, малиновый, изумрудно-зеленый. Блеск обнаженных ятаганов и кинжалов. Взгляд немигающих широко раскрытых блестящих глаз, торчащие уши, низкий лоб, черная прилизанная шапочка волос. Грубая, нарочито-небрежная манера письма — все «по-бубнововалетски» приближает образ к лубочному знаку, что и входило в задачу художника. Портрет по всему композиционному строю и живописному решению напоминают ярмарочные фотографии начала ХХ века. Невозможно представить себе, что здесь изображен художник, единомышленник Кончаловского и его сосед. На обороте холста надпись: «портрет восточного человека».

И только когда в 1975 г. состоялась первая большая выставка работ Г.Б. Якулова в Москве — в Музее народов Востока, все испытали потрясение от его утонченного фантастического искусства.

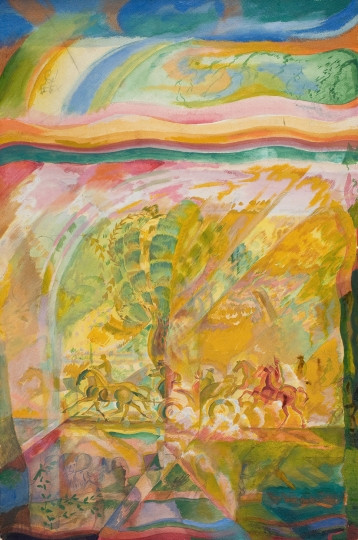

Акварель Якулова «Весенняя прогулка» (1915) дает очень точное представление о манере письма художника и разработанном им методе симультанизма, или «одновременной совместноцветности». Здесь одномоментно воспринимаются все элементы образа: весеннее утро, радуга, солнечный свет, льющийся на землю, зримый рост растений, всадники, будто движущиеся на глазах у зрителя, толпа людей, находящаяся вдалеке, тучи, молнии, ветры, опять радуга, атмосфера весеннего цветения. На одном маленьком листке художник дерзает передать бесконечное количество состояний природы, создав космический образ.

В статье «Голубое солнце» Г. Якулов разъясняет смысл картины: «Луч солнца, воздух, небо, вода, природа и человек, животное и растение — все объединено одним общим движением, одной призмой цвета. Сущность — в ритме этой призмы, в колебаниях от насыщенности к прозрачности, без перехода в призму другого цвета. Странами, имеющими эти призмы, являются страны Востока: Корея, Япония и Китай, или, как они себя называют, Страна Утреннего Покоя, Страна Восходящего Солнца и Небесная Империя… Из взаимодействия солнца, луны и воздуха образуется световая призма. Цвета расплываются в свете призмы: зеленого (луна), голубого (небо) и желтого (солнце). Призма голубого отходит на материал картины, призма зеленого на ритм пятен, призма желтого делит картину обводами солнца, определяя тем самым момент дня. Все эти элементы взаимно уравновешиваются, и окраска предметов остается безразличной. В этом композиция ки¬тайских пейзажей».

Следующий отрывок из статьи Г. Якулова «Голубое солнце» объясняет художественный строй «Весенней прогулки»: «Если выразить чувство, какое вызывается самой прогулкой, то неизбежно надо разомкнуть сходящиеся параллели, которые действи¬тельны только для изображения одного момента в движении: состояние прогулки есть состояние безразличного колебания в ряде моментов».

Речь здесь идет об особом пространстве композиций Якулова, использовавшего спиралевидные, концентрические, фризовые построения с целью достижения иллюзии необыкновенной пространственной глубины.

Известный поэт и переводчик Бенедикт Лившиц в своей знаменитой книге воспоминаний «Полутораглазый стрелец» (1933), посвященной истории русского футуризма, отмечал, что «не в пример большинству живописцев, Якулов обладал даром обобщения и умел связно излагать свои мысли».

Сформировалась мысль Якулова об искусстве довольно рано, во время его военной службы и участия в

Друг Якулова, художник Семен Аладжалов пишет: «Смена контрастных впечатлений от “хладных гор Кавказа до маньчжурских сопок», осевшая в сознании особенность здешних пейзажей с голубой полоской неба, «которая, как радуга, обрамляла силуэты гор, деревьев и зданий», спиралеобразные вихри тайфунов, тонкая «линеарность” китайского искусства — все это способствовало якуловской теории света, приведшей к идее о красноцветном солнце».

Якулов увлекся этой идеей и стал строить теорию соотношения движений линий и цветов и тех психических особенностей в основных настроениях различных народов, которые ими вызываются, и построил для себя ту теорию происхождения стилей, которой оперировал в своем искусстве до конца жизни.

В своей автобиографии Якулов упоминал, что теория создана им в 1905 году, обнародована впервые в Москве в 1905-1906 гг. в Обществе свободной эстетики, затем представлена в Париже художнику Роберу Делоне, а в 1914-м опубликована в виде статьи «Голубое Солнце» в журнале «Альциона».

Итак, художник творил не только кистью, но и пером!

Юношей Якулов, наблюдая природу, изучая световые эффекты в разных географических средах, пришел к весьма оригинальному выводу, что на формирование культуры народов и ее стиля влияет характер солнечного света. Он постоянно изучал влияние солнца на художественное мышление человека, пытаясь объяснить явления природы «через призму разных темпераментов».

Вот как пояснял свою «теорию» сам художник: «Сравнение солнечного света в различных частях земного мира говорит глазу человека, что цвета солнца различны. Если солнце Москвы белое, солнце Грузии розовое, солнце Дальнего Востока голубое, а Индии желтое, то, очевидно, солнце есть та сила, которая движет культуры, как планеты вокруг себя, сообщая каждой из них ее собственный ритм — характер движения, темп — скорость этого движения и общий путь по своей орбите — развитие одной (основной) темы в многообразии духовных и материальных форм». Эти свои взгляды Якулов выражал в статьях «Спорады цветописца», «Свет с Востока» и др. В одной из них он размышлял: «…поскольку жизнью управляет солнце, а солнце есть цвет, то и экраном искусства управляет цвет… Нет другого пути для художника, как познать стиль через природу, а природу через определения, какие давали ей стили. Сама природа знает стиль и проявляет его в живописи (гамма солнечного света, раскраска растений и животных)…». Якулов и себя называл «цветописцем».

В «Спорадах цветописца» (1922) есть, например, такие рассуждения: «Если величественное своей земеностью плоскогорье Арарата в Армении, на котором разбросаны как бы после борьбы богов с Титанами громадные глыбы камней под колоссальным куполом неба, сравнить с волнообразными холмами ландшафтов Китая, напоминающими «колеблющиеся в линии улыбки волны», освещаемые синим светом, то станут понятными гранитная, земная титаническая тяжеловестность Ассирии, как и изящная легкость Китая… Если сравнить манчжурских лошадей с арабскими или карабахскими (Армения), изображенными на ассирийских барельефах «Охота Сарданапала», сохранившимися в природе до сих пор, то серповидные кони Аравии, приземистые карабахи Армении и Ассирии гораздо больше имеют родственного сходства, каждая порода четвероногих с породой двуногих, несмотря на разницу конструкции человека и животного, чем между родственными по конструкции лошадьми или людьми разных рас. Китаец по ритмическому строению родствен своей лошади, как ассириец своей и

По Якулову, стиль — это манера мыслить, а мысль толкает воображение на создание художественных образов.

Наряду с теорией «солнечного луча» Якулов занимался вопросами взаимоотношений культур Востока и Запада: «Если бы ни Восточное, ни Западное искусство не имели всечеловеческих элементов, то едва ли азиаты наслаждались великими произведениями Запада, а Запад — восточными».

Художник был убежден, что декоративное искусства Востока, его эмоциональное мышление, выраженное в символических образах, можно и нужно сочетать с рационализмом и техницизмом европейского реализма. Якулов считал, что нельзя замыкаться в прошлом, кому бы оно ни принадлежало — западу или востоку, но «надо его понять».

Художник порою эпатировал своими «теориями» и «мыслями» окружающих, привыкших к его «фокусам» в живописных работах. Но время было такое: все новое, шокирующее приводило в неописуемый восторг жадную до «доселе невиданного и неслыханного» публику начала века…

Целый ряд интересных мыслей высказан Якуловым в многочисленных статьях, опубликованных в 1914-1928 гг. Его печатали самые авторитетные журналы художественно-театрального направления. В одной из работ — «Человек толпы» (1924) — из серии статей, посвященных общим вопросам искусства и обоснованию собственного творческого метода, — Якулов высказывал, например, такие мысли: «Все знания искусства — это мироощущение. Вне собственного мироощущения нет и не может быть художника», «Верю в одно: искусство обязано недостатки превратить в достоинство», «Всякая вещь становится значительной, когда восходит от вещи к символу»… И наконец: «Художник должен увлекать людей самой крупной гранью своего духа»! А в том, что Якулов нередко проявлял самые высокие порывы духа, сомневаться не приходилось ни его современникам, ни последующим историкам искусства и критикам…

О яркой личности художника-творца, не обделенного и литературным даром, в разные годы писали А.Луначарский, А.Эфрос, В.Серов, В.Маяковский, М.Шагинян, В.Мейерхольд, А.Таиров, А.Коонен, М.Райзман и др. А картины Якулова после его смерти экспонировались на всех крупных выставках русского и армянского иксусства — в Москве, Ленинграде, Париже, Лондоне, Вашингтоне, Ереване… Поистине, человек завидной судьбы!