Воображаемый Запад: из книги Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось»

Книга «Это было навсегда, пока не кончилось» Алексея Юрчака — это попытка разобраться, как в действительности, на уровне повседневности, работала система социализма в последние десятилетия своего существования. Почему советская реальность, как бы к ней ни относиться, до середины 80-х годов казалась такой мощной и незыблемой, а всего через несколько лет так быстро обрушилась? Почему большинство граждан этого обвала не ожидало, но когда он произошел, оказалось парадоксальным образом к нему готово и быстро стало воспринимать его как очевидную неизбежность? Как вообще должна быть устроена социальная, политическая, культурная система, чтобы долго функционировать, как вечная и неизменная, но при определенных условиях вдруг оказаться хрупкой и уязвимой? Публикуем главу из книги «Это было навсегда, пока не кончилось» профессора Калифорнийского университета в Беркли Алексея Юрчака.

Поздний социализм. Советский субъект и неожиданность обвала системы

Воображаемый Запад. Пространства вненаходимости позднего социализма

Меня часто спрашивают: что символизирует Зона? На это возможен лишь один ответ: Зоны не существует. Ее придумал сам Сталкер. Он выдумал Зону, чтобы иметь возможность приводить сюда тех, кто несчастлив, и вселять в них уверенность в осуществлении надежд. Комната, в которой исполняются желания, — это тоже его выдумка, это еще один вызов материальному миру. Сформировавшись в голове Сталкера, этот вызов становится актом веры.

Андрей Тарковский [1]

Заграница

В 1970-х годах в Советском Союзе бытовал анекдот. Два человека беседуют друг с другом:

— Опять хочу в Париж.

— А ты что, там уже был?!

— Да нет, я уже хотел.

Анекдот строился на парадоксе, который был заключен в уникальном советском понятии заграница. «Заграница» не является точным синонимом понятия «за границей» (в котором акцент делается на конкретной границе страны и на территории, находящейся за ней) или понятия «иностранные государства» (в котором акцент делается на других, реально существующих странах). Заграница обозначает не границу и не реальную территорию, а воображаемое пространство — одновременно реальное и абстрактное, знакомое и недосягаемое, обыденное и экзотическое, находящееся и здесь, и там.

В этом парадоксальном понятии отразилось необычное сочетание интернациональности и изолированности советской культуры по отношению к остальному миру. С одной стороны, советские люди осознавали, что коммунистическая идея, представителями которой они воспринимаются большей частью внешнего мира, в основе своей является идеей интернационалистической, подразумевающей принадлежность ко всему человечеству. Этот внутренний интернационализм советской культуры отражался в том факте, что советский человек был, по выражению Виктора Кривулина, «существом глубоко историческим», не просто живущим в своей стране, но участвующим в «международном историческом процессе и переживающим события во всем мире на экзистенциальном уровне, как часть своей собственной личной жизни» [2]. Свойственный советскому самосознанию интернационализм, определенная открытость миру советской культуры подтверждались также вполне реальной многокультурностью понятия «советский» [3]. С другой стороны, советские люди также прекрасно осознавали, что столкнуться напрямую с людьми, живущими за пределами советской государственной границы (особенно за пределами нескольких социалистических стран Восточной Европы), у них не было практически никакой возможности.

Именно посредством смешения этих двух противоречивых отношений к внешнему миру — открытости и закрытости, интернациональному соучастию и невозможности испытать — и формировалось пространство заграницы. Это воображаемое пространство не было связано напрямую с реальным зарубежным миром; оно располагалось в неопределенном месте — как тогда говорили, «там», «у них». И хотя это воображаемое пространство часто упоминалось в разговорах, где именно оно находилось — было не так важно.

Ощущение одновременной реальности и нереальности заграницы было крайне важно и всячески обыгрывалось. В середине 1980-х клоуны театра «Лицедеи» вызывали невероятный хохот у зрителей своими рассказами о том, что в действительности никакой заграницы нет, что «иностранные туристы» на советских улицах — это переодетые актеры, а все «зарубежное кино» снимается на какой-то казахской киностудии [4]. В рассказе Михаила Веллера «Хочу в Париж» главный герой из небольшого уральского городка в течение многих лет лелеет нереальную мечту — хотя бы разок в жизни увидеть «настоящий Париж». После множества безуспешных попыток получить разрешение на поездку за рубеж он наконец, уже приближаясь к пенсионному возрасту, попадает в группу заводских рабочих, которых отправляют в турпоездку по Франции. Однако после нескольких счастливых дней, проведенных во французской столице, у него зарождается страшное подозрение:

Эйфелева башня никак не тянула на триста метров. Она была, пожалуй, не выше телевышки в их городке — метров сто сорок от силы. И на основании стальной ее лапы Кореньков увидел клеймо запорожского сталепрокатного завода. Он побрел прочь, прочь, прочь!…И остановился, уткнувшись в преграду, уходившую вдаль налево и направо, насколько хватало глаз. Это был гигантский театральный задник, натянутый на каркас крашеный холст. Дома и улочки были изображены на холсте, черепичные крыши, кроны каштанов. Он аккуратно открыл до отказа регулятор зажигалки и повел вдоль лживого пейзажа бесконечную волну плавно взлетающего белого пламени. Не было никакого Парижа на свете. Не было никогда и нет [5].

Подобные рассказы и шутки, которых в позднесоветское время было великое множество, изображали заграницу как пространство вне реальности. Архетипом заграницы был «Запад», который тоже являлся феноменом местного советского производства и мог существовать лишь до тех пор, пока реальный западный мир оставался для большинства советских людей недостижимым. «Запад» был особым воображаемым пространством, которое мы будем называть воображаемым Западом [6].

В двух предыдущих главах были проанализированы различные социальные среды и публики позднего социализма, которые существовали в отношениях вненаходимости к смысловым, временным и пространственным координатам советской системы. В настоящей главе мы продолжим этот анализ рассмотрением воображаемого Запада — пространства, занимавшего в тот период одно из центральных мест среди повседневных зон вненаходимости. Как и прежде, необходимо отметить, что это воображаемое пространство не следует сводить к пространству оппозиции Советскому государству. Большинство «несоветских» эстетических форм, материальных артефактов и языковых образов, которые способствовали формированию воображаемого Запада, появилось в советской жизни не вопреки государству, а во многом благодаря его парадоксальной идеологии и непоследовательной культурной политике.

Пространства вненаходимости

Присутствие в советской повседневности иных миров выразилось в 1960-х годах в колоссальном и быстром росте интереса к фактам, знаниям и видам деятельности, которые создавали ощущение удаленности от повседневного существования. К этим интересам и видам деятельности относились занятия иностранными языками и восточной философией, чтение средневековой поэзии и романов Хемингуэя, увлечение астрономией и научной фантастикой, слушание авангардного джаза и песен про пиратов, увлечение альпинизмом, геологическими экспедициями и туристическими походами. Пространства, которые создавались в результате этих занятий и интересов, находились в отношениях вненаходимости к идеологическому дискурсу системы (мы уже рассмотрели примеры такого отношения в прошлой главе), слагаясь в огромное единое пространство, советский воображаемый мир. Это была, по меткому выражению Вайля и Гениса, «какая-то неведомая и прекрасная Страна Дельфиния», которая могла бы быть «где угодно — в иных галактиках, как в научной фантастике, или в собственной комнате, отгороженной от окружающего мира чем-то личным, своим: обычно, по-российски, книгами» [7].

Появление этих воображаемых миров в советской жизни не прошло мимо советской литературы и кинематографа. В знаменитой научно-фантастической повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», написанной в 1972 году (и в не менее известном фильме «Сталкер», снятом в 1979-м по мотивам этой книги Андреем Тарковским), рассказывается о таинственном пространстве под названием Зона. Действие происходит в некой безымянной стране через двадцать лет после того, как на ее территории сделал недолгую остановку инопланетный космический корабль. Пришельцы оставили после себя «мусор», вокруг которого возникла Зона. В Зоне действуют загадочные силы и таится множество опасностей. Любой, кто отважится в нее проникнуть, может погибнуть. Государство вводит запрет на посещение Зоны и выставляет вокруг нее вооруженную охрану. Но по стране ползут упорные слухи, что в центре Зоны существует некая комната, где исполняются заветные желания. Несколько храбрецов, именуемых сталкерами, за определенную плату и с риском для жизни готовы провести людей по Зоне к этой комнате.

Зону из повести Стругацких принято рассматривать как метафору огороженных охраняемых территорий, реально существовавших в Советском Союзе в те годы, — «лагерной зоны», закрытых атомных городов и даже «зоны отчуждения» вокруг Чернобыля (последняя появилась, правда, уже после написания книги). Однако, как нам кажется, Зона Стругацких является изображением не столько конкретных территорий внутри СССР, сколько воображаемого пространства, которое не имело конкретного местоположения и не было отгорожено от «нормальной» советской реальности, а, напротив, являлось ее неотъемлемой частью. Зона была как бы дополнительным измерением всего «нормального» советского пространства. Это воображаемое пространство имело парадоксальный статус — находясь повсюду, оно не проявлялось как некий изолированный объект, поскольку само по себе, в изоляции от советской реальности, существовать не могло. Зона Стругацких была именно таким воображаемым пространством — реальным и необъективированным одновременно. И таким же пространством был воображаемый Запад, существовавший одновременно внутри и за пределами советской системы, в отношениях вненаходимости к ней.

В статье 1967 года «О других пространствах. Гетеротопии» Мишель Фуко размышлял о том, что в процессе формирования и существования «суверенного субъекта» важную роль играют особые пространства, одновременно реальные и нереальные — такие, как пространство зеркала. Зеркало, пишет Фуко,

делает место, которое я занимаю в тот момент, когда я смотрю на свое отражение, одновременно в высшей степени реальным, связанным со всем окружающим пространством, и в высшей степени нереальным — ведь для восприятия этого места требуется пройти через некую виртуальную точку, которая находится там — в зазеркалье [8].

Именно посредством этого особого статуса самовосприятия — одновременно изнутри и со стороны, реального и воображаемого — формируется и постоянно воспроизводится наше суверенное субъектное «я» [9]. Пространство воображаемого Запада для многих советских граждан, особенно представителей молодых поколений, играло роль такого «пространства зеркала». Благодаря его присутствию в советской повседневности то «место», в котором находился советский субъект (то есть то расположение по отношению к окружающему миру, из которого человек осознает свое я), было «одновременно в высшей степени реальным, связанным со всем окружающим пространством, и в высшей степени нереальным», поскольку для восприятия этого места — то есть позднесоветской субъектности — требовалось «пройти через некую виртуальную точку», которая находилась там, у них, в пространстве воображаемого Запада. Именно посредством такого самовосприятия — одновременно изнутри и извне советской системы — формировался советский субъект позднего социализма. И таким же образом формировалась вся суверенная советская система позднего социализма, казавшаяся такой монолитной и неизменной, но при этом претерпевающая постоянные внутренние смещения и детерриториализации по отношению к своему собственному монолитному образу.

Генеалогия воображаемого Запада

Пространство воображаемого Запада не имело ни конкретной границы, ни четкого сформулированного описания. Современники не называли его одним именем, тем более «воображаемым Западом»; это название наше. Тем не менее в результате широкого хождения в Советском Союзе в этот период материальных артефактов, визуальных и звуковых образов, высказываний и языковых форм, имеющих отношение к «Западу» — либо рассказывающих о нем напрямую, либо имеющих «западное» происхождение, либо использующих «западные» символические и эстетические средства (язык, алфавит, визуальную эстетику, музыкальное звучание, материальную текстуру вещей и так далее), — в советской повседневности постепенно возник единый, вполне реальный и всеми узнаваемый объект — воображаемый Запад. Анализ того, как этот воображаемый объект возник, развивался и изменялся в позднесоветский период, позволит нам по-новому взглянуть на многие парадоксы и трансформации позднесоветской системы, знакомые из предыдущих глав, и выявить новые. Для этого проследим генеалогию происхождения воображаемого Запада [10].

Примером генеалогического анализа может служить исследование Мишеля Фуко, посвященное тому, как во время перехода к Новому времени постепенно возникло новое понимание феномена безумия. Если ранее, примерно до XVII века, в Европе феномен безумия рассматривался как проявления дьявольских или иных мистических сил, то начиная с XVII века он стал все больше восприниматься как «психическое заболевание», а обозначение кого-то как «сумасшедшего» стало превращаться в медицинский диагноз. Это современное понимание безумия не возникло в одночасье, никакой конкретный медицинский дискурс его не предложил, и никто конкретно его не сформулировал. Оно сформировалось постепенно и незапланированно из огромного множества разрозненных и меняющихся высказываний, идей, открытий, законов и культурных норм в самых разных областях знания (религии, медицине, законодательстве, гражданском праве, государственном управлении и так далее), которые объединял интерес к определению природы человека [11]. Подобную разнородную среду высказываний, текстов, идей, культурных норм и законодательных актов, не связанных друг с другом напрямую, но имеющих отношение к

В контексте позднего социализма самые разные высказывания по поводу той или иной связи советского человека с неким «международным» контекстом представляли собой особую распределенную дискурсивную формацию, внутри которой постепенно сформировался феномен воображаемого Запада. Эта дискурсивная формация включала в себя противоречивые высказывания, артефакты, продукты культуры, имеющие отношение к самым разным темам — капитализму, интернационализму, космополитизму, международной ситуации, шедеврам мировой культуры, западным спецслужбам, дружбе народов, обществу потребления, «всему прогрессивному человечеству», высокому искусству, «всесторонне развитой личности», буржуазному влиянию и так далее. Огромное число из этих высказываний, текстов, артефактов и символов, которые могут показаться противоречащими друг другу и принадлежащими к разным областям жизни и политическим позициям, на самом деле было объединено общей темой и едиными дискурсивными принципами. Их невозможно понять, не поставив их в контекст единого для них всех парадокса советской культуры (см. выше). Например, одни и те же примеры «культурного влияния» Запада, даже в рамках авторитетного дискурса Советского государства, могли рассматриваться и негативно (как пропаганда буржуазных ценностей), и позитивно (как пример интернационализма трудящихся всего мира), могли распространяться внутри Советского Союза и по «несанкционированным» государством каналам, и посредством самого государства, могли попадать в советскую жизнь из–за рубежа и создаваться внутри самого Советского Союза.

Космополитизм и интернационализм

Советское государство всегда в своей истории различало приемлемые и неприемлемые формы западной культуры и постоянно пыталось провести границу между ними. Однако делалось это крайне непоследовательно и противоречиво, в чем отразились не столько ошибки руководства, сколько объективные противоречия самой природы социализма. Как показано в главе 2, вмешательство Сталина в конце 1940-х годов в сферу политических, научных и эстетических дискуссий вскрыло внутреннее противоречие, существовавшее внутри советского идеологического дискурса. Например, сталинская критика советского языкознания началась с атаки на вульгарную марксистскую теорию языка, которая рассматривала язык лишь как продукт классовой борьбы. В своих критических замечаниях Сталин отметил, что советское языкознание уделяет слишком много внимания классовым законам развития языка, игнорируя при этом «объективные научные» (то есть природные) законы — законы психологии, физиологии, мышления. До сих пор не ясно, как эти законы управляют языком, заметил Сталин. Эта критика была отражением новой точки зрения Сталина, прежде стоявшего на тех позициях, которые он теперь неожиданно начал критиковать. Аналогичной была и сталинская критика других наук, в частности критика биологии Трофима Лысенко. В ней Сталин указал, что необходимо изучать «объективные научные законы» природы, а не переносить на природу марксистско-ленинский классовый анализ. Главным, и явно незапланированным, итогом этого нововведения, как мы помним (из глав 1 и 2), стало расшатывание марксистско-ленинистского «канона» истины — теперь истину было невозможно сформулировать ясным и неизменным идеологическим языком, поскольку теперь она скрывалась в законах природы, которые существовали за пределами идеологии и были пока недостаточно понятны [13].

Ранее (до конца 1940-х — начала 1950-х годов) оценка того, насколько политически верно или неверно то или иное идеологическое высказывание описывает окружающую реальность, проводилась путем его сравнения с независимым каноном истины, который был сформулирован языком марксизма-ленинизма, в свою очередь знание этого канона было исключительной прерогативой Сталина. Теперь, в последние годы жизни Сталина, делать такую оценку стало сложно, а после смерти Сталина и критики его культа личности — невозможно. Произошло разрушение позиции «внешнего редактора» идеологии (глава 2), в результате чего исчез независимый канон истины, а с ним и возможность объективно и однозначно оценивать авторитетные высказывания на предмет их идеологической верности. Более не существовало и не могло существовать субъекта, который бы обладал уникальным объективным знанием «нормы» идеологического языка. Теперь единственный способ гарантировать, что конкретное выступление на авторитетном языке того или иного партийного руководителя не воспринимается другими как отклонение от «нормы», состоял в повторении тех высказываний, которые уже были произнесены на этом языке ранее и уже воспринимались как «верные». Партийные и комсомольские секретари всех уровней начали имитировать уже существующие тексты — газетные передовицы, речи членов политбюро, выступления друг друга, что привело к процессу постепенной гипернормализации советского авторитетного дискурса.

Все это мы описали выше (глава 2) в отношении языка идеологии. Но аналогичная трансформация произошла и в области культурного производства. С исчезновением независимого канона марксистско-ленинской истины здесь тоже стало сложно с уверенностью оценивать культурные и художественные формы на предмет их идеологической верности или ложности. Эта трансформация повлияла, например, на отношение к иностранным влияниям в искусстве и культуре, проявившись в партийно-государственной кампании «против космополитизма», начавшейся в 1948 году. Феномен космополитизма определялся в партийной риторике как продукт буржуазного Запада, который, преследуя свои империалистические цели, стремился подорвать чувства национального патриотизма среди народов мира, ослабляя тем самым их национальный суверенитет [14]. Противоположностью космополитизма был не национализм — столь же опасный враг, — а интернационализм. Согласно этой риторике, космополитизм обеднял национальную культуру и искусство, а интернационализм обогащал их.

Кампания против проявлений космополитизма оказала влияние на все сферы советской культуры и искусства. Выступая на совещании деятелей советской музыки в 1948 году, секретарь ЦК ВКП (б) по идеологическим вопросам Андрей Жданов сравнил примеры интернационализма и космополитизма в советской музыке. Сначала он похвалил музыкальный интернационализм:

Интернационализм в музыке, уважение к творчеству других народов развиваются у нас на основе обогащения и развития национального музыкального искусства, на основе такого его расцвета, когда есть чем поделиться с другими народами, а не на базе обеднения национального искусства, слепого подражания чужим образцам и стирания особенностей национального характера в музыке. Все это не следует забывать, когда говорят об отношениях советской музыки к музыке иностранной [15].

Затем Жданов раскритиковал примеры космополитизма в музыке. Космополитизм загрязняет советскую жизнь буржуазной псевдоэстетикой, заявил он и привел в качестве примера работы композиторов Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Под дурным иностранным влиянием, сказал Жданов, эти композиторы начали сочинять плохую, дисгармоническую и вредную музыку — музыку, которая противоречит «основ[ам] нормального функционирования музыкального звука» и «физиологии нормального человеческого слуха» и, «несомненно, нарушает правильную психофизиологическую деятельность человека» [16]. Ждановская критика музыкальных форм строилась по тому же парадоксальному принципу, что и критика, которой Сталин чуть ранее подверг языкознание и другие науки (см. главу 2). Жданов ссылался на «объективные научные факты» о нормальной физиологии слуха, нормальном функционировании звука, нормальной психофизиологической деятельности и так далее. Но при этом он добавлял (чуть далее в тексте), что «у нас, к сожалению, недостаточно разработана та область [научной] теории, которая говорит о физиологическом влиянии музыки на человеческий организм» [17]. Тот же факт ранее (в своей критике языкознания) признал и Сталин, подчеркнувший, что объективные научные законы о связи языка и сознания остаются пока неизученными.

Общую аргументацию Жданова можно резюмировать так. Иностранные музыкальные влияния способны проявляться как в отрицательном космополитизме, так и в положительном интернационализме. Космополитизм является продуктом «слепого подражания» буржуазной культуре, а интернационализм — продуктом прогрессивного обмена культурными формами с другими народами. Первый национальную культуру обедняет, второй — обогащает. Влияние космополитизма проявляется в неестественной музыке, нарушающей законы человеческой физиологии. Влияние интернационализма, напротив, проявляется в естественном и прогрессивном реализме. Оценка иностранных влияний в музыке (и культуре вообще) на предмет их прогрессивности или неестественности должна производиться на основе объективных научных законов. Однако «та область теории», которая призвана раскрыть эти объективные научные законы, к сожалению, пока недостаточно развита.

Из этой аргументации, как и из критики Сталина в отношении языкознания и других наук, следовал парадоксальный вывод: поскольку объективный научный канон, с которым можно было бы сравнивать форму музыкального произведения, пока, к сожалению, не до конца понятен, трудно с уверенностью сказать, какой именно пример иностранного влияния в музыке является проявлением положительного интернационализма, а какой — отрицательного космополитизма. Хотя сам Жданов такую оценку давал в случае Прокофьева и Шостаковича, его мнение звучало как чисто субъективное (ведь объективные научные законы звука и слуха, как он сам признал, пока неизвестны). Насколько непредсказуемыми подчас были эти оценки, показано в эссе Владимира Тендрякова «Охота», написанном «в стол» (не для публикации) в 1971 году. В нем автор вспоминал атмосферу начала 1950-х:

Космополитизм меня интересовал чисто теоретически. Я ворошил журналы и справочники, пытался разобраться: чем, собственно, отличается интернационализм (что выше всяких похвал!) от космополитизма (что просто преступно!)? Ни журнальные статьи, ни справочники мне вразумительного ответа не давали.

Когда Тендряков спросил у малознакомого человека: «Скажите, чем отличается интернационализм от космополитизма?», тот ответил: «Должно быть, тем же, чем голова от башки» [18].

Эта неоднозначность в оценке иностранного культурного влияния открывала пространство для различных, порой противоположных, интерпретаций одних и тех же музыкальных или культурных форм. В конечном итоге это означало, что большинство культурных форм трудно было объективно отнести только к «социалистическим» или только к «буржуазным». А это, в свою очередь, означало, что для того, чтобы ощущать себя настоящим советским человеком, живущим в соответствии с верными принципами социализма, не обязательно было соглашаться с любой интерпретацией конкретных культурных форм, которые появлялись в советской печати (поскольку такие интерпретации не могли не быть частично субъективными).

В результате этого сдвига постоянное колебание между различными интерпретациями одних и тех же культурных форм и явлений, заимствованных из–за рубежа, стало неотъемлемой чертой позднего социализма [19]. Примеров таких колебаний множество. В сентябре 1961 года генеральный секретарь КПСС Никита Сергеевич Хрущев на выставке в московском парке Сокольники публично высмеял абстрактное искусство Пабло Пикассо за буржуазный антиреализм и идиотизм. Насмешливая критика Пикассо прозвучала во всех советских газетах. Однако менее чем через год, в мае 1962-го, ЦК КПСС отметил Пикассо как великого прогрессивного художника-коммуниста и удостоил его Ленинской премии мира за выдающийся интернационализм его творчества [20]. Другим примером могут служить заявления Советского государства по поводу американского джаза, которые часто менялись на протяжении всего позднего периода советской истории. Иногда джаз терпели или даже называли примером положительного культурного влияния, подчеркивая его происхождение из музыки простого рабочего люда и бесправных рабов Америки [21]. В других случаях джаз осуждался как пример буржуазного псевдоискусства, утратившего связь с реализмом народной культуры [22].

Джаз

Как известно, в результате Второй мировой войны советская жизнь подверглась большому числу зарубежных влияний. Соединенные Штаты во время войны и в первые послевоенные годы воспринимались в основном как союзник, оказывавший помощь советскому народу в рамках программы ленд-лиза [23]. А после открытия второго фронта в 1944 году и встречи советских и американских войск на Эльбе в апреле 1945-го американские фильмы и джаз стали ассоциироваться с общей победой над фашизмом. В освобожденных Кракове и Праге оркестры Красной армии, устраивая концерты для местного населения, исполняли американские джазовые мелодии «Chattanooga Choo-Choo» и «In the Mood» [24]. После окончания войны советские музыканты перенесли эту музыку из военных оркестров в танцевальные залы и рестораны советских городов. В ресторане «Крыша», на верхнем этаже ленинградской гостиницы «Европейская», оркестр Иосифа Вайнштейна исполнял американский свинг, которому музыкантов обучили союзники в конце войны [25].

Несмотря на временную открытость этим влияниям в первые послевоенные годы, они вскоре подверглись критике в ходе кампании против космополитизма. На совещании музыкальных работников в ЦК партии было высказано новое отношение к джазу — дирижер Борис Хайкин заявил, что корни джаза, когда-то восходящие к простому трудовому люду и делавшие джаз прогрессивной музыкой, сегодня утрачены, а на их место пришли «пошлые мотивчики», неспособные более ничего дать «уму и сердцу советского человека» [26].

C одной стороны, безусловно, буквальный смысл подобных заявлений заключался в критике джаза. Однако из них также следовал и другой, не менее важный вывод — джаз как форма (а значит, и другие культурные формы) может рассматриваться по-разному в разных контекстах: в одном контексте джаз является положительным продуктом творчества трудящихся, бывших рабов и всех угнетенных, в другом контексте он является отрицательным продуктом буржуазной культуры. А раз так, то смысл джаза как определенной эстетической формы невозможно определить заранее, не учитывая конкретный контекст, в котором эта форма воспроизводится и циркулирует [27]. Эта идея, хотя и не формулировалась в явной форме, подразумевалась в критических заявлениях на тему иностранного культурного влияния. Помогало ее распространению и то, что смысл высказываний на эту тему отличался в разные периоды и в разных изданиях. В результате джаз и некоторые другие «западные» культурные формы смогли пережить всевозможные критические кампании (хотя и не без потерь или изменений) и продолжали существовать, постоянно адаптируясь к новому контексту. Даже в те годы, когда джаз попадал под особо яростную критику, некоторые оркестры играли джазовые композиции, делая им аранжировки под советский стиль «легкой музыки», изменяя их названия, вставляя их между произведениями советских композиторов. В этой измененной форме джаз продолжал звучать в ресторанах и танцевальных залах, а порой даже на концертах филармонических оркестров [28].

Порой джаз можно было услышать и в исполнении любительских музыкальных коллективов на студенческих вечерах, которые устраивались комитетами комсомола вузов или профессионально-технических училищ в рамках идеологической работы с молодежью. Любительский статус таких музыкальных коллективов означал, что они не были зарегистрированы в государственных филармониях и не могли выступать в больших концертных залах и продавать билеты на свои концерты. Но зато репертуар их выступлений подвергался гораздо меньшему государственному контролю, чем в случае профессиональных оркестров (и позже вокально-инструментальных ансамблей, ВИА), зарегистрированных при филармониях. Это давало им ощутимую степень свободы, хотя и делало их более уязвимыми для разных непредсказуемых ситуаций. Владимир Фейертаг, организовавший в середине 1950-х годов студенческий джаз-банд в Ленинградском университете, вспоминает, что как-то на студенческом танцевальном вечере его оркестр повторил три раза подряд композицию оркестра Гленна Миллера «In the Mood» по просьбе комсомольцев, «абсолютно потерявших самоконтроль» [29]. Обычно партийный комитет университета смотрел на выступления джаз-банда сквозь пальцы, но на этот раз, узнав о слишком очевидном выражении комсомольцами восторга по поводу американской музыки, комитет решил осудить репертуар оркестра. Музыкантам было сделано официальное предупреждение: если они и впредь будут играть безвкусную американскую музыку, чуждую советской молодежи, их могут исключить из комсомола и отчислить из института. Однако из этого следовал и очевидный вывод: проблема заключалась не столько в музыке, которую играл оркестр, сколько в чрезмерно восторженной реакции, которую она на этот раз вызвала у студентов. Иными словами, проблема была вновь не столько в форме вообще, сколько в ее трактовке в конкретном контексте.

Кино

Неоднозначной была ситуация и с западным кино. В первые послевоенные годы многие американские и немецкие фильмы стали хитами советского проката, принеся в советское общество моду на новую музыку, одежду, язык и стиль поведения [30]. Молодых спортивных юношей стали называть на новом жаргоне «тарзанцами», по имени персонажа популярного американского фильма «Приключения Тарзана» [31]. Любители джаза начали имитировать жесты и телодвижения музыкантов из американских фильмов. Ефим Барбан, основатель Ленинградского джаз-клуба, предпочитал слушать американский джаз, положив ноги на стул, стоящий перед ним, подражая американским киноактерам. Когда ему сделали замечание за «некультурное поведение», он ответил, что американскую музыку следует слушать «так, как ее слушают в Америке» [32].

На протяжении всего позднесоветского периода западное кино то распространялось в широком прокате, то подвергалось критике, и его прокат сокращался, то оно вновь возвращалось в широкий прокат [33]. Хотя мотивами подобных перемен служили конкретные исторические события, политические кампании и международная обстановка, сама возможность постоянно менять отношение к этой форме иностранного культурного влияния была вызвана внутренним парадоксом социалистической системы, о котором писалось выше. Порой зарубежные фильмы пропагандировались в одном контексте и подвергались критике в другом. Началось это непоследовательное отношение сразу после войны. В 1947 году «Литературная газета» в статье «Долой пошлость!» выступила с критикой некоторых советских фотографов, которые, по словам автора, спекулируя на любви советских людей к кино, печатали портреты улыбающихся американских кинозвезд на тысячах открыток, которые можно было приобрести в любом газетном киоске или книжном магазине. Больше всего газета возмущалась тем, что за одну такую маленькую черно-белую фотокарточку с покупателей брали от трех до пяти рублей, в то время как большие цветные открытки с репродукциями лучших русских художников, работы которых экспонировались в Третьяковской галерее, стоили всего пятьдесят копеек [34]. Согласно этой критике, проблема заключалась не в том, что западные фильмы пользуются популярностью у советской публики, а в том, что фотографы спекулируют на этой популярности. Кроме того, хотя в этой статье американские фильмы, казалось бы, характеризовались как пример вульгарной массовой культуры, которой противопоставлялась высокая классическая культура, представленная в Третьяковской галерее, в предыдущем номере той же «Литературной газеты» газеты Илья Эренбург писал, что в действительности американский кинематограф выпускает много прекрасных фильмов, которые следует рассматривать как часть высокой мировой культуры. Америка, объяснял Эренбург, дала миру выдающихся мастеров от Чарли Чаплина, которого любят на всех пяти континентах, до фильмов братьев Маркс, полных простого доброго юмора, и мультфильмов Диснея, являющихся истинной поэзией кино [35].

Противоречивый Запад

Непоследовательность в интерпретации смысла иностранных культурных форм также проявлялась в тенденции критиковать некоторые «крайние» проявления западной культуры как буржуазные, но одновременно характеризовать «обычные» проявления этой культуры как пример положительного интернационализма. Эта тенденция проявлялась и в отношении к западной материальной культуре. Даже в сталинские времена, как показала Вера Данхэм (Vera Dunham), государство поощряло советских людей получать удовольствие от товаров личного потребления (одежды, наручных часов, губной помады), при условии, что они не использовались в эгоистических целях (как средство достижения социального престижа или карьерного успеха), а воспринимались как заслуженное вознаграждение за трудовые успехи или как отражение высокого культурного уровня советского человека [36]. Начиная с середины 1950-х государственный дискурс о том, какой способ потребления материальных и культурных благ приемлем, продолжает развиваться в том же направлении. Оказывается, что даже интерес к элементам «буржуазной роскоши» в западной жизни сам по себе не является предосудительным, при условии, что этот интерес продиктован не личным гедонизмом, а любовью к высокой эстетике и искусству, а также уважением к таланту мастеров и трудового народа, создающих эту роскошь. Именно поэтому «Литературная газета» могла с нескрываемым восхищением описывать роскошные парижские магазины знаменитого буржуазного района площади Вандом и улицы Фобур Сент-Оноре:

Вандомская площадь — сердце торговли «люкс». Подобно улице Фобур Сент-Оноре, она дает представление о том, что такое мода (в частности, на драгоценные украшения и золотые и серебряные изделия): это постоянное обновление вкусов, разгул воображения. […] Сейчас она демонстрирует мастерство парижских ремесленников — мебельных мастеров, ювелиров, а также декораторов, которые из каждой витрины создают большей частью блестяще сделанную картину, непрестанно видоизменяющуюся [37].

Советские газеты также призывали советских людей изучать языки, объясняя своим читателям, что истинно культурный человек обязан владеть хотя бы одним, а лучше несколькими иностранными языками, в первую очередь английским, немецким и французским [38]. Знание языков предполагало, что интерес к зарубежным странам и культурам вполне соответствует идеалу всесторонне образованного советского человека, при условии, конечно, что это интерес к правильной информации и что оценивается эта информация критически. Правильная информация включала в себя, например, знания из области науки и техники. Инженер одного НИИ объяснял на страницах «Литературной газеты»:

Я пришел к выводу, что знание английского, немецкого и французского языков обязательно для всякого, кто претендует на техническое творчество. И вот, овладев этими языками, регулярно просматриваю иностранные журналы, газеты, проспекты и т.д…[П]ора коренным образом улучшить метод преподавания языков в учебных заведениях, вывести это дело из стен только школ и вузов и широко распространить на предприятиях и в учреждениях [39].

Ему вторил академик: иностранные языки

…необходимы не только для делового общения, но и для расширения культурного кругозора…[C]колько волнующего наслаждения испытывает тот, кто может оценить прелесть песен Бёрнса… непосредственно в подлиннике. Сила сарказма и нежность ритмов поэзии Гейне неизбежно слабеют даже в самом лучшем переводе [40].

Подобные статьи и высказывания подогревали воображение советских читателей, постоянно напоминая им, что советский человек обязан интересоваться мировыми культурными ценностями, причем большинство из них описывалось как продукты «западных» стран. Касалось это, в принципе, самых разных видов западной литературы, музыки, кино. Хороший джаз в это понятие вполне вписывался, и поэтому большинством советских любителей джаза в тот период он не воспринимался как нечто однозначно буржуазное или абсолютно антисоветское. Таким образом, в соответствии с общим парадоксом советской культуры, критика джаза в советской прессе постоянно нейтрализовалась статьями в той же прессе об общечеловеческой ценности высокой мировой, то есть западной, культуры, а также интернациональной ценности культуры простых людей и трудящихся масс. Натан Лейтес, в начале 1960-х годов основавший ленинградский джазовый клуб «Квадрат», который был официально зарегистрирован государством, так выразил этот парадокс: в начале 1960-х годов он был большим поклонником американского джаза и, в то же время, «достаточно красным человеком, розовым. По крайней мере, я верил в социализм» [41]. По его словам, о большинстве его знакомых джазовых музыкантов и любителей джаза тех лет можно было сказать то же самое. В интервью, которое он дал уже в постсоветские годы, Лейтес подчеркивал: хотя «сейчас [в 1997 году] очень многие говорят, что они жутко давно прозрели» — то есть уже в советские годы стали активными противниками системы, — в действительности «этого не могло быть…» [42]. Американский джаз для большинства из них был сивмолом не капитализма или буржуазных ценностей, а оптимизма и веры в будущее, которые в принципе вполне укладывались в нормальные ценности социалистического общества. Другой известный энтузиаст джаза и организатор уникальных ленинградских джазовых вечеров Владимир Фейертаг считал в те годы, что, хотя на Западе многие образцы современного джаза подчас действительно отражают буржуазные вкусы общества, в советском контексте джаз был свободен от буржуазной идеологии. Встречаясь с критикой джаза, Фейертаг недоумевал: «Неужели мой личный интерес к нему [джазу] наносит непоправимый вред моей непобедимой стране?» [43] Для большинства этих молодых людей послевоенного поколения, как писал Лев Лурье, «борьба с космополитизмом и реальная поножовщина, любовь к джазу и комсомолу были соединены вместе» [44]. Аналогично парадоксальное отношение чуть позже сформировалось к

Стилизация

Особое отношение к своему внешнему виду и одежде среди некоторых слоев городской молодежи того периода тоже во многом сформировалось в контексте «западных» влияний (особенно посредством кинематографа, литературы и музыки). Причем большая часть молодежи не воспринимала интерес к моде, джазу или рок-музыке как

Примером здесь может служить отношение власти к возникшему в конце 1940-х годов знаменитому феномену стиляг — молодых людей, которых можно было отличить от большинства советских граждан по особому внешнему виду, одежде и поведению [45]. Cтиляг можно определить как «субкультуру» советского общества, воспользовавшись знаменитым определением субкультуры, которое дал Дик Хебдидж [46]. Согласно Хебдиджу, субкультуру отличает особый стиль, работающий как символ отличия некоторой группы от культурных форм, доминирующих в обществе [47]. В контексте капиталистической Великобритании, о котором писал Хебдидж, это отличие может ассоциироваться с оппозицией доминирующим культурным формам; однако такая оппозиция является не способом противопоставить себя системе как таковой, а, напротив, способом быть частью системы — именно субкультурой системы, а не ее противоположностью. Панки 1970-х годов — одна из субкультур Великобритании, о которой писал Хебдидж, — строили свой стиль на отличии от доминирующей нормы, при этом оставаясь частью системы. Они не только выпускали и продавали пластинки и давали концерты, но и быстро стали влиять на молодежный мейнстрим в одежде, языке и музыке (магазины одежды в стиле панк с самого начала были неотъемлемым элементом панк-движения).

В этом смысле стиляги тоже были субкультурой — не противоположностью социалистической системы, а, как ни парадоксально, ее частью — не столько исключением из «нормальной» культуры своего поколения, сколько наиболее ярким проявлением глубоких и не всегда заметных перемен в этой культуре. Стиляги не оспаривали авторитетный дискурс системы, а, напротив, использовали его форму (например, комсомольские вечера танцев и отдыха, советские кафе-мороженицы), но изменяли ее смысл. Для нашего анализа феномен стиляг важен не столько сам по себе (стиляги представляли довольно малочисленные и не связанные друг с другом группы молодежи), и даже не столько как явление, оказавшее влияние на других, сколько как симптом растущей важности западных культурных форм среди миллионов обычных молодых людей, большинство из которых не только не причисляло себя к стилягам, но попросту ничего о них не знало, а если знало, то относилось к ним отрицательно.

На эстетику стиляг повлияли самые разные «западные» формы. Среди них не последнюю роль играло кино, особенно американские фильмы, шедшие в советском кинопрокате после войны. В 1940-х годах ленинградский стиляга Валентин Тихоненко скопировал свой образ с главного героя американского фильма «Облава», который он несколько раз видел в советском кинотеатре [48]. Героем фильма был американский разведчик, внедрившийся во время войны в немецкое гестапо, что делало его в советском контексте однозначно положительным героем. Это был «изумительно обаятельный парень», вспоминает Тихоненко, и «я с него все срисовал сразу же». Тихоненко стал носить белые кофты, замшевую шляпу, длинное стильное пальто — все приобреталось либо в государственных комиссионных магазинах, либо «с рук» у иностранных туристов или фарцовщиков [49].

По примеру героев американских фильмов стиляги отращивали баки, тонкие усы и делали прически в стиле кок. Многие из них сами шили себе одежду — разноцветные вязаные свитера, широкие брюки, галстуки с яркими узорами — серебристой паутиной, пальмами, обезьянами или девушками в купальниках [50]. Не только молодежь Москвы и Ленинграда создавала себе подобный стиль одежды.

В конце 1950-х годов в Пензе, в пятистах километрах к

…укладывал русые кудри в кок а-ля Пресли. Длинная челка поднималась надо лбом и закреплялась. Только не лаком или муссом, которых в СССР пока не было, а… сахарным сиропом. Выходя в свет, Виталий надевал стильный пиджак цвета светлого какао с малиновыми вертикальными полосами (Франция), желтые ботинки на толстой белой подошве — «манке», с мощными пряжками (тоже французские), зеленые брюки, галстук клином — широкий, ниже пояса [51].

Некоторые из пензенских стиляг ездили летом отдыхать на черноморские курорты, где сотни тысяч молодых людей со всех концов Советского Союза проводили отпуска, увозя домой новейшие веяния моды. В контексте южных курортов и летних отпусков отношение к проявлениям западного стиля в одежде, музыке и танцах было более терпимым, чем на комсомольских вечерах в больших городах. В некоторых курортных парках можно было взять уроки твиста. Синичкин вспоминает: «В сочинском парке “Ривьера” была танцплощадка, там устроили конкурс по твисту в американском стиле — на выносливость. За 7—10 секунд нужно было, прыгая на одной ноге, другой ногой сделать 5 оригинальных движений, не похожих друг на друга». В парках и на танцплощадках, где танцевала молодежь, приехавшая из разных концов СССР, Синичкин воочию убедился в том, что не только немногочисленные стиляги, но и «вся страна болела твистом» [52].

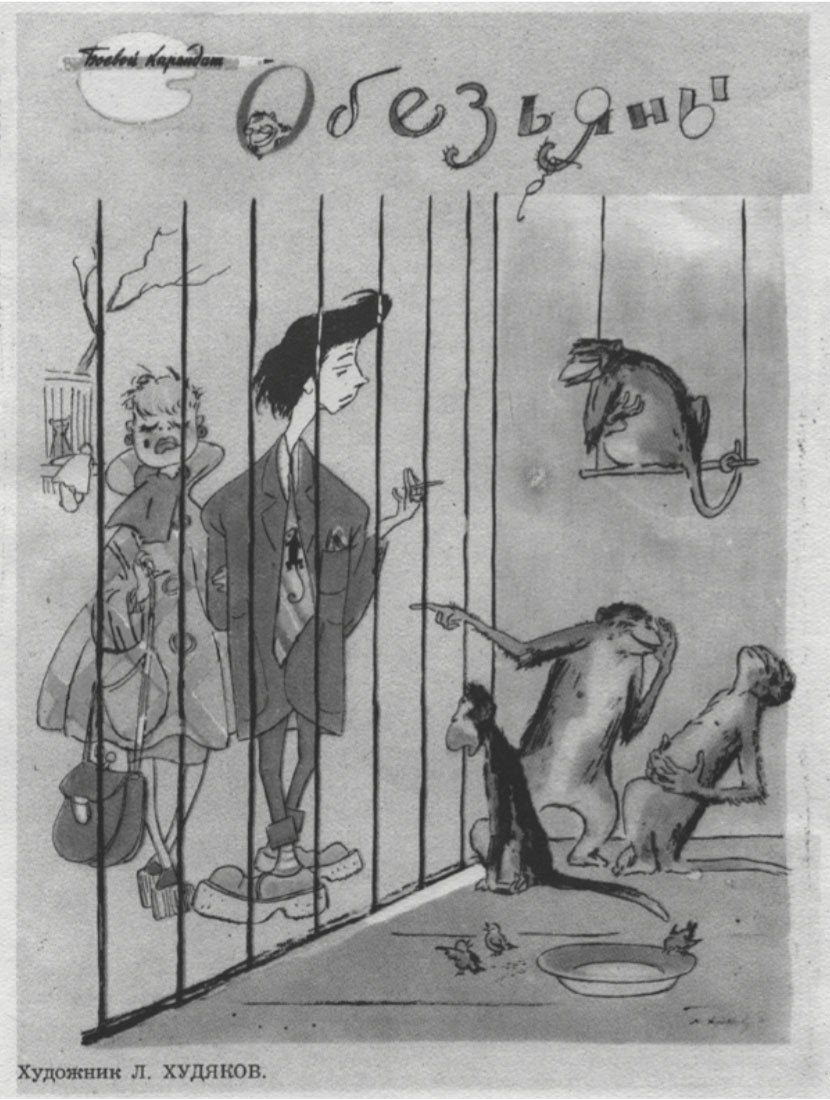

Критикуя стиляг, советская печать изображала их немногочисленной группкой необразованных бездельников, бездумно преклоняющихся перед Западом и не имеющих никакого отношения к массе советской молодежи.

Комсомольские патрули, появившиеся в те годы на улицах больших городов для борьбы с подобными явлениями, тоже обращали внимание в первую очередь именно на молодежь с особо «вызывающим видом». Одного ленинградского стилягу задержали за то, что на нем был одет «броский» американский пиджак с большой эмблемой «Dunlop», на которой были изображены желто-красные тигры, прыгающие сквозь черные шины [53]. Другого остановили за «попугайский» вид — слишком яркую одежду и экстравагантную прическу [54]. Когда Тихоненко надел импортную шляпу с большими полями, преподаватель университета назвал ее «порнографической» [55]. В прессе внешний вид стиляг связывался с глупостью и неэтичностью; их называли «канарейками» и «обезьянами», лентяями и малообразованными людьми. Сатирический журнал «Крокодил» писал:

Стиляга знаком с модами всех стран и времен, но не знает… Грибоедова. Он детально изучил все фоксы, танго, румбы, линды, но Мичурина путает с Менделеевым и астрономию с гастрономией. Он знает наизусть все арии из «Сильвы» и «Марицы», но не знает, кто создал оперы «Иван Сусанин» и «Князь Игорь» [56].

Из этих разнообразных характеристик следовало, что стиляги — это небольшая групка отщепенцев, не имеющих ничего общего с подавляющим большинством нормальной советской молодежи и живущих не как все. Стиляги, по выражению журнала, «не живут в полном понятии этого слова, а, как бы сказать, порхают по поверхности жизни…» [57]

В результате такого представления стиляг в прессе большинство молодых людей, многие из которых тоже интересовались западной модой, джазом, рок-н-роллом и кино, но наравне с этим интересовались литературой, классической музыкой или наукой, просто не могло увидеть какую-то связь между собой и стилягами и обычно относилось к стилягам отрицательно. Владимир, студент одного из ленинградских инженерных вузов, в середине 1950-х годов часто ходил с друзьями на молодежные танцевальные вечера, где оркестр под управлением Виталия Понаровского временами исполнял темы из американских фильмов, вставляя их между более многочисленными советскими музыкальными композициями. Особой популярностью на этих вечерах пользовалась джазовая композиция «Караван» Дюка Эллингтона. Владимир вспоминает: «Как только оркестр начинал играть какую-то из этих [американских] мелодий, абсолютно все выбегали на танцплощадку. Понаровский стал культовой фигурой среди ленинградской молодежи» [58]. При этом и сам Владимир, и его молодые друзья были серьезными студентами и мечтали о научной карьере. По окончании института Владимир получил красный диплом отличника, который он с гордостью принес на праздничный вечер танцев и показал Понаровскому. В тот вечер оркестр посвятил выпускникам несколько джазовых мелодий из американских фильмов. Любовь к джазу и американским танцам сочеталась у Владимира и его друзей с интересом к науке и серьезным отношением к учебе. На этих вечерах, вспоминает он, бывали и явные стиляги, но ни Владимир, ни его институтские друзья их не знали и «не хотели иметь с ними ничего общего» [59].

Они не только не относили себя к стилягам, вспоминает Попов, но и считали себя авангардом советской молодежи, для которого 1950-е годы были временем, «наполненным счастьем», когда советские мечты о светлом будущем сочетались с литературными экспериментами, театральными постановками, американской музыкой и импортной одеждой, создавая причудливо оптимистическую смесь из советских и западных культурных форм и смыслов [61].

Другой ленинградец, будущий писатель Валерий Попов, в середине 1950-х годов тоже ходил на танцы, где временами звучали мелодии американского джаза. Он уделял много внимания своему внешнему виду и старался приобрести какую-то иностранную одежду у фарцовщиков или в комиссионных магазинах. Однако в отличие от тех, кого советская печать называла необразованными стилягами, путавшими «астрономию с гастрономией», Попов и его друзья читали серьезную литературу, писали прозу и стихи, посещали театры. Кроме того, они часто заходили в ресторан «Крыша», расположенный на верхнем этаже гостиницы «Европейская», послушать музыку, поговорить о литературе и поделиться друг с другом первыми пробами пера [60]. Они не только не относили себя к стилягам, вспоминает Попов, но и считали себя авангардом советской молодежи, для которого 1950-е годы были временем, «наполненным счастьем», когда советские мечты о светлом будущем сочетались с литературными экспериментами, театральными постановками, американской музыкой и импортной одеждой, создавая причудливо оптимистическую смесь из советских и западных культурных форм и смыслов [61].

Критика стиляг в советской прессе, которая представляла их незначительной и ненормальной группкой, способствовала не подавлению западных культурных влияний, а, напротив, их нормализации среди большинства обычной и достаточно образованной советской молодежи. Поскольку эта молодежь себя к стилягам на причисляла, она редко воспринимала критику в прессе как адресованную ей, а свой интерес к западной музыке, фильмам и стилю как противоречащий образу нормального советского человека. Таким образом, действия государства, неожиданно для него самого, часто приводили к результатам, противоречащим буквальному смыслу идеологических задач, которые государство якобы преследовало.

Коротковолновый радиоприем

Другим проявлением внутреннего противоречия советской культурной политики были попытки государства, с одной стороны, распространить новые технические средства, способствующие повышению культурного уровня граждан и интернационализма социалистической культуры, а с другой — сдержать отрицательное влияние этих технических средств по распространению буржуазных культурных форм. Ярким примером таких технологических нововведений были коротковолновые радиоприемники и магнитофоны. О магнитофонах мы поговорим позже, а пока рассмотрим радио.

Важность коротковолнового радиоприема в Советском Союзе в принципе хорошо известна, однако технологическая уникальность этого вида электронных медиа и связанная с ней уникальная роль коротковолнового радио в советском культурном производстве часто понимается довольно узко. Рассмотрим, в чем состояла эта уникальность. На Западе в период, совпадающий с советским поздним социализмом, и до недавнего времени (до стремительного развития спутникового телевидения, а затем Интернета) основными видами электронных массмедиа было радио в диапазоне FM62 (а также эфирное телевидение, на котором мы останавливаться не будем, — см. сноску [63]). Важнейшей чертой FM-радиостанций является то, что их электромагнитный сигнал распространяется на относительно небольшое расстояние. Передатчики этих радиостанций должны находиться относительно близко от приемников, то есть от аудитории — обычно на расстоянии не более 50 километров. Объясняется это тем, что электромагнитные волны FM-радио (а также похожих диапазонов УКВ-радио, принятых в СССР) распространяются по прямой, практически не огибая горизонта, и принимать их можно только в «зоне прямой видимости». Подавляющее большинство радиослушателей на Западе начиная с послевоенного периода получает информацию от местных FM-радиостанций. Эти станции могут, естественно, передавать новости и передачи, сделанные где-то далеко, но они все равно должны ретранслировать их для аудитории с местного передатчика [64].

Иначе обстоит дело с радиостанциями, которые работают в диапазонах коротких волн [65]. Электромагнитные волны коротких диапазонов распространяются гораздо дальше, чем сигнал FM-радио, поскольку, в отличие от последнего, короткие волны с легкостью огибают горизонт. Отражаясь сначала от ионосферы [66], затем от земли, затем вновь от ионосферы, и так по многу раз, они распространяются вокруг земли как по «каналу». Хотя не все коротковолновые диапазоны распространяются одинаково [67], все же факт остается фактом: короткие волны способны распространяться на сотни и даже тысячи километров вокруг Земли, а волны диапазонов FM и УКВ — лишь на десятки. Передачу, которая транслируется на коротких волнах, можно слушать, находясь на другом континенте от передатчика, а передачу в диапазоне FM или УКВ — только поблизости [68]. Это уникальное отличие коротковолнового радио от других видов радио (и телевидения) сделало его в позднесоветском контексте гораздо более важным средством «культурного производства», чем в контексте «западных» государств [69].

Передачу, которая транслируется на коротких волнах, можно слушать, находясь на другом континенте от передатчика, а передачу в диапазоне FM или УКВ — только поблизости [68]. Это уникальное отличие коротковолнового радио от других видов радио (и телевидения) сделало его в позднесоветском контексте гораздо более важным средством «культурного производства», чем в контексте «западных» государств [69].

Вопреки встречающемуся сегодня мнению, что почти все зарубежное радиовещание рассматривалось Советским государством как антисоветская пропаганда и «глушилось», действительность была куда сложнее и амбивалентнее. С одной стороны, слушание дальних станций рассматривалось государством как метод познавания мира и, значит, как важный элемент, который вписывался в государственную риторику о важности воспитания всесторонне развитой личности и

Рассмотрим несколько деталей этой противоречивой истории. Спустя десятилетие после появления в конце 1940-х первого биполярного транзистора [70] советская промышленность приступила к массовому производству переносных транзисторных радиоприемников, которые были гораздо меньше и дешевле стационарных ламповых радиол [71]. В результате коротковолновые радиоприемники стали доступны гораздо большему числу советских граждан. Причем с начала 1960-х годов до середины 1980-х производство радиоприемников в Советском Союзе постоянно нарастало (речь идет именно о коротковолновых приемниках). Рост производства частично объяснялся тем, что такие приемники позволяли слушателям во всех уголках Советского Союза, включая самые удаленные районы, принимать передачи советского радиовещания из центров страны. В этом смысле они были важной частью государственной программы по расширению доступа населения к советским средствам массовой информации.

Однако советские коротковолновые радиоприемники были разработаны не только для этого. Еще с 1950-х годов, со времен больших стационарных радиол, коротковолновое радио начало пропагандироваться в Советском Союзе как один из инструментов изучения мира, важный для образованного гражданина-интернационалиста. Такое отношение к коротковолновому радио отразилось, например, в дизайне советских радиоприемников того времени. Как и у зарубежных радиоприемников, на шкале настройки многих советских радиол, а позже и некоторых переносных «транзисторов» помещались обозначения не только диапазонов и частот, но и названия зарубежных, в том числе «западных», городов, на станции которых предлагалось настроиться, — наряду с социалистическими Прагой, Краковом и Будапештом здесь были буржуазные Париж, Стокгольм, Вена, Брюссель, Лондон, Милан, Страсбург, Кельн и так далее (Вашингтона, правда, никогда не было). Такое оформление шкалы не просто подогревало любопытство владельцев радиоприемников к зарубежному миру, особенно «Западу», но и давало понять, что приемник создан для настройки именно на такие станции и что для советского человека слушать их является вполне нормальным.

Противоречивость в отношении государства к коротковолновому радио отразилась и в технических стандартах, согласно которым было организовано производство советских радиоприемников. Например, многие советские переносные радиоприемники имели две модификации — один вариант «внутренний», для продажи в стране, а второй, «экспортный», для продажи за рубеж. Внутренний вариант приемника содержал только часть коротковолновых диапазонов, начиная с 25 метров и длиннее (31, 41 и 49 метров), но не содержал четыре наиболее коротких диапазона (11, 13, 16 и 19 метров). А экспортный вариант того же приемника содержал все диапазоны. Причина такого отличия двух модификаций лежит в пересечении физики с идеологией. Четыре наиболее коротких диапазона, которые отсутствовали в приемниках, продающихся в советских магазинах, предназначены в первую очередь для приема наиболее удаленных радиостанций в дневные часы (связано это с физикой распространения электромагнитных волн [72]). Вводя это ограничение, Советское государство облегчало себе задачу контролировать доступ слушателей к зарубежному радиовещанию: во-первых, было меньше диапазонов для приема западных станций, во-вторых, становилось легче глушить какие-то станции на оставшихся диапазонах. Однако мера эта была половинчатой: прием далеких зарубежных радиостанций на диапазонах, которые оставались доступны советским гражданам, был тоже вполне возможен. Более того, диапазоны 25 и 31 метр (которые на обычных советских приемниках имелись) являются в принципе наиболее распространенными в мире диапазонами для зарубежного радиовещания.

Попытка контролировать работу приемников в СССР с помощью этого половинчатого госстандарта вновь иллюстрирует парадоксальность советской культурной политики, с которой мы сталкивались выше в других контекстах. Коротковолновый прием в Советском Союзе не был запрещен целиком, а был лишь частично ограничен. И при этом непрерывно нарастала государственная кампания по популяризации радио. После войны значительно выросло число радиотехнических и электротехнических факультетов в советских вузах, техникумах и училищах, что привело к бурному росту числа радиоинженеров, радиотехников, специалистов-электронщиков. С одной стороны, это было связано с необходимостью развивать военные исследования и разработки в области бурно развивающейся электроники и военных средств связи. Однако профессиональным образованием и закрытыми исследовательскими институтами эта кампания не ограничивалась. Радио стремительно популяризировалось и на любительском уровне, что вело к огромному росту числа радиолюбителей. По всей стране появлялось все больше клубов радиолюбителей. Еще в 1940-х годах государство основало ежемесячный журнал «Радио», предназначенный для радиолюбителей и регулярно публиковавший статьи и технические описания, объясняющие, кроме прочего, как самому собрать коротковолновый приемник или построить антенны для дальнего приема. Пожалуй, самым важным было то, что все эти годы в стране постоянно возрастало количество коротковолновых радиоприемников, выпускаемых советской промышленностью и доступных в советских магазинах.

Во многих городах открылись специализированные государственные магазины по продаже радиодеталей, а около этих магазинов возникли неофициальные «толкучки», где можно было приобрести редкие радиодетали, элементы радиосхем, часто нелегально вынесенные с радиозаводов, и целые приемники [73]. Приобретали их не только местные радиолюбители, но и приезжие из других городов. За не слишком высокую плату радиоинженер мог обучить вас, как обойти технические спецификации, принятые государством, и расширить возможности вашего приемника — в том числе как добавить радиоприемнику недостающих диапазонов, модифицировав его с местного ограниченного стандарта на расширенный “экспортный” стандарт.

Противоречие государственной культурной политики в области радиоприема проявлялось и в хорошо известном факте «глушения» зарубежных станций — еще одной практики Советского государства, которая в литературе часто интерпретируется неточно. Государство глушило не все западные станции, которые вели радиовещание на русском языке или других языках Советского Союза и Восточной Европы. Глушились лишь те станции и передачи, которые характеризовались государством как «антисоветские» [74]. Например, в течение всего периода позднего социализма глушились передачи негосударственной радиостанции «Радио Свобода» (их глушение началось в 1955 году и закончилось в ноябре 1988-го) [75]. В отличие от «Свободы» передачи «Голоса Америки», Би-би-си и «Немецкой волны» на русском и других языках в СССР глушились не всегда, а лишь в определенные периоды (и к тому же для их глушения использовалось меньше станций глушения, чем для глушения «Свободы», что делало их прием несколько более доступным) [76]. Связано это было с их статусом официальных государственных радиостанций США, Великобритании и ФРГ. «Второстепенные» западные радиостанции, вещавшие на русском языке, — «Радио Швеция», «Международное канадское радио» и т.д. — вообще не глушились. Радиопередачи на других языках мира, не имевших прямого отношения к СССР или Восточной Европе, тоже никогда не глушились. Среди последних было множество важных радиостанций с огромной аудиторией по всему миру — таких, как «Всемирная служба Би-би-си» (BBC World Service) и «Голос Америки» (VOA), вещавшие по-английски, «Радио Франс Интернасьональ» (RFI), вещавшая по-французски, и так далее.

Имея коротковолновый приемник, можно было довольно легко слушать передачи этих станций. Они давали советским слушателям возможность интересоваться джазом, рок-музыкой, другими культурными явлениями западной жизни и, конечно, изучать иностранные языки (большинство этих станций имело даже специальные программы для изучающих язык). Тысячи советских людей, особенно молодежь, занимались именно этим, что вполне соответствовало вышеупомянутым призывам в советской прессе изучать иностранные языки для того, чтобы стать культурным человеком. Слушание коротковолнового радио стало крайне популярным занятием по всей стране, хотя определенную осторожность при таком прослушивании, безусловно, надо было соблюдать — например, не слушать зарубежные трансляции, особенно на русском языке, где попало. И все же во время летних каникул на пляжах или в парках черноморских курортов можно было услышать иностранную музыку и речь, доносившиеся из коротковолновых транзисторных приемников.

В печати время от времени появлялись критические высказывания по поводу прослушивания западных станций, но критика, как и в предыдущих примерах, акцентировалась на «крайних» проявлениях этого феномена, игнорируя куда более распространенную и менее заметную общую тенденцию. В результате, как и в случае со стилягами, мало кто из читателей ассоциировал себя с объектом этой критики. Ее примером является карикатура, напечатанная в 1970 году в журнале «Крокодил», на которой изображены три подростка, стоящие на пляже и слушающие каждый свой индивидуальный радиоприемник (выдвинутые телескопические антенны указывают на то, что они, скорее всего, слушают именно короткие волны). Ироничная и не совсем понятная подпись под рисунком: «Нашли общий язык», по-видимому, является попыткой высмеять подростков, стоящих каждый сам по себе и слушающих зарубежное буржуазное радио (с которым они нашли «общий язык»), вместо того чтобы общаться с своими друзьями на общем родном языке. Большинство советских слушателей зарубежных радиостанций вряд ли бы узнали в этом сатирическом портрете себя (как

Зарубежные радиотрансляции действительно оказали огромное влияние на развитие джаза и

Джаз оставался в ресторанах, но мы туда не ходили…Я учился во вторую смену и в первой половине дня все время слушал Би-би-си, а там постоянно крутили джаз…[Т]огда уже начинали глушить, но музыку слушать вроде было можно. Я помню, когда слышал [в западных радиопередачах] про кровавого диктатора Сталина, я не верил, думал: во, клевещут! […] В середине 50-х появился в эфире Уиллис Коновер. С 22 до 24 часов шла его программа Голоса Америки «Time for Jazz» [78]. Первый час был такой свинговый, а второй час был би-боп. Но мы тогда не знали, что это такое [79].

Джазовая программа Уиллиса Коновера (Willis Conover) на английской службе «Голоса Америки» впервые вышла в эфир в 1955 году и транслировалась без перерывов многие годы, до смерти Коновера в 1996-м. Голос у Коновера был очень низкий, легко узнаваемый, а манера говорить медленная, с длинными паузами, что делало его передачи более-менее понятными даже для людей, плохо владевших английским. Кроме того, в какой-то момент его передачи стали частью трансляций «Голоса Америки» на специальном английском (in Special English) — в передачах такого типа, ориентированных специально на изучавших английский язык иностранцев, использовались слегка замедленная речь и несколько упрощенные грамматические конструкции и словарь [80]. Все это, а также огромный интерес к американскому джазу способствовало появлению у передач Коновера многомиллионной аудитории по всему миру и, как следствие, международной популяризации джаза, американской культуры и американского варианта английского языка [81]. Владимир Фейертаг позже вспоминал: «Честно признаюсь, что первые английские слова и фразы я выучил благодаря Коноверу. Он говорил медленно и четко, какие-то обороты повторялись изо дня в день. Думаю, что Коновер был учителем английского для целого поколения любителей джаза» [82]. А другой постоянный слушатель Коновера, писатель Василий Аксёнов, ностальгически заметил: «Сколько мечтательных русских мальчиков возмужало под Садись на поезд ‘А’ Дюка Эллингтона и сладкий голос Виллиса Коновера, ‘мистера Джаз’ из ‘Голоса Америки’» [83].

Насколько популярен был Коновер у советских любителей джаза, а также насколько широко практиковался прием иностранного коротковолнового радиовещания в Советском Союзе, иллюстрирует следующий случай. В 1967 году в Советскую Эстонию из США для выступления на джазовом фестивале «Таллин 1967» приехал Джаз-квартет Чарльза Ллойда (Charles Lloyd Quartet) [84]. В турне квартет Ллойда сопровождал Уиллис Коновер. После выступления квартета в Таллине «Интурист», по просьбе музыкантов, повез их уже в качестве простых туристов посмотреть достопримечательности Ленинграда. Однако ленинградские джазовые музыканты прознали от своих таллинских друзей об этой неофициальной поездке американцев и решили провести их тайком на концерт джаз-оркестра Иосифа Вайнштейна в ленинградском Джаз-клубе. В тот вечер зал был переполнен, но никто из зрителей не подозревал, что за кулисами стоит Уиллис Коновер. Организаторы концерта попросили его объявить следующую композицию. Юрий Вдовин вспоминает:

В лицо его никто не знал, а уж голос все, кто там стояли, знали точно, и когда он подошел к микрофону и объявил следующий номер, это был ужас — толпа на него просто ринулась. Ведь на нем российская джазовая публика получала воспитание [85].

Итак, советская государственная культурная политика, в частности в области радиоприема, была крайне противоречивой. С одной стороны, она включала в себя всевозможные ограничения — критику «антисоветских голосов», глушение отдельных радиостанций, использование специальных технических стандартов, ограничивающих возможность приема зарубежных станций. Но, с другой стороны, она включала в себя и множество мер по пропаганде коротковолнового радиоприема — производство советских коротковолновых приемников постоянно нарастало, пропагандировалась идея о том, что всесторонне развитый человек должен быть интернационалистом, разбираться в мировой культуре и знать иностранные языки, глушились только некоторые станции и не всегда, создавалось все больше кружков, воспитывающих радиолюбителей, и факультетов, готовящих радиоинженеров, и т.д. Все это способствовало не только контролю за практикой прослушивания зарубежных коротковолновых радиопередач советскими гражданами, но и относительной нормализации этой практики. Неудивительно поэтому, что массы советских людей, в первую очередь молодежи, не воспринимали слушание зарубежных станций как

Радио способствовало не только росту популярности джаза, рок-музыки, западной моды и иностранных языков в Советском Союзе, но и тому, что эти интересы воспринимались как вполне нормальные и далеко не обязательно антисоветские.

Таким образом, в позднесоветский период коротковолновое радио превратилось в мощнейший инструмент культурного производства, способствовавший формированию советского феномена воображаемого Запада. Само государство принимало непосредственное участие в создании этого феномена, одновременно пытаясь его ограничить. Неудивительно, что предвидеть всевозможные результаты таких противоречивых мер государство не могло. Радио способствовало не только росту популярности джаза, рок-музыки, западной моды и иностранных языков в Советском Союзе, но и тому, что эти интересы воспринимались как вполне нормальные и далеко не обязательно антисоветские. При этом очевидно, что эти интересы и занятия способствовали распространению в советской жизни все новых способов существования по принципу вненаходимости. Советская система менялась изнутри, претерпевая нарастающую детерриториализацию, причем этот процесс пока не воспринимался как необратимый подрыв системы.

Рок на костях

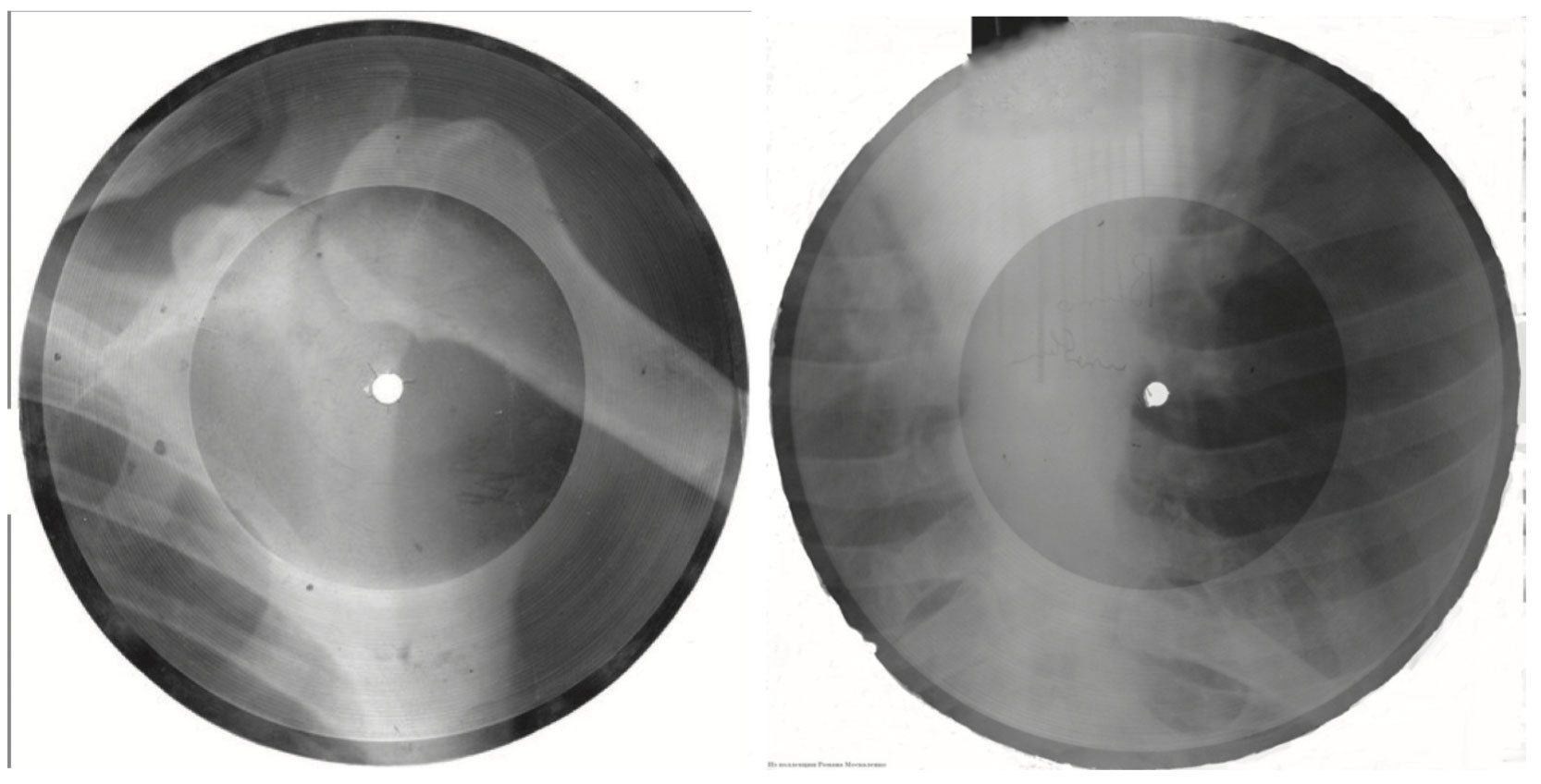

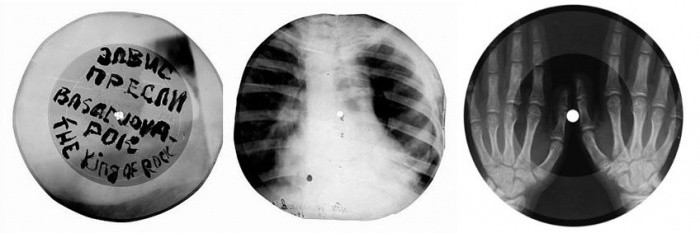

Cпрос на западный джаз и

Это настоящие рентгеновские снимки — грудная клетка, позвоночник, переломы костей — с маленькой круглой дыркой посередине, слегка закругленными ножницами краями и еле заметными звуковыми бороздками. Столь экстравагантный выбор исходного материала для «гибких грампластинок» объясняется просто: рентгенограммы были самыми дешевыми доступными носителями. Их скупали сотнями за копейки в поликлиниках и больницах, после чего с помощью специальных машин — говорят, законспирированные умельцы переделывали их из старых патефонов — нарезали дорожки, копируя пластинку-оригинал или магнитофонную запись [90].

Существуют разные мнения о том, кто и где изобрел домашнюю звукозапись на рентгеновских пластинках. Скорее всего, в 1950-х годах схожие, но не идентичные способы такого копирования музыки возникли в нескольких местах страны более-менее одновременно. Произошло это, очевидно, там, где имелся доступ к оригинальным западным грампластинкам (через моряков, ходивших в заграничные плавания, или западных туристов), был широкий спрос среди местного населения на самодельные копии западной музыки и имелись технические знания и оборудование на базе радиотехнических вузов и НИИ, необходимые для изобретения нужной технологии копирования. Эти три условия ставили города типа Москвы, Ленинграда или Риги в особое положение. Рентгениздат сначала возник именно там. Такой сценарий тем более вероятен, если учесть, что прототипы подобных любительских пластинок существовали в разных странах и раньше и идеи о том, как создать нужную любительскую технологию, могли просочиться в СССР

Государственная поддержка науки и дух экспериментаторства, царивший на радиотехнических факультетах советских вузов, также были необходимыми условиями для появления подобных изобретений. Среди создателей рентгениздата в Ленинграде были студенты «корабелки» (Ленинградского кораблестроительного института). Технология, которую они разработали, включала два проигрывателя: пластинка-оригинал проигрывалась на первом проигрывателе, электрический сигнал с

Эти пластинки были не просто носителями западной музыки, но и крайне необычными материальными объектами. От советских любителей джаза и

Магнитофикация

В конце 1950-х Советское государство ввело в советскую жизнь еще одно технологическое новшество, оказавшее огромное влияние на распространение музыкальных форм воображаемого Запада, затмив по важности и пластинки «на костях», и коротковолновое радио. Советская промышленность начала производство первых катушечных магнитофонов. К началу 1960-х годов их производство достигло массового объема. Магнитофоны, предоставлявшие гораздо более легкий, дешевый и качественный способ звукозаписи, быстро вытеснили рентгеновские пластинки. Как и в случае с радио, государство пыталось пропагандировать использование магнитофонов для прослушивания «правильной» музыки, в том числе хороших примеров иностранной и западной музыки, одновременно пытаясь ограничить нежелательные музыкальные влияния с Запада. Однако, как и в предыдущих примерах, магнитофоны привели к массовому распространению в первую очередь именно западного джаза и

Критерий, по которому та или иная музыка, записанная на магнитофон, характеризовалась государством как приемлемая или неприемлемая, был вновь сформулирован достаточно амбивалентно и непоследовательно, что открывало возможность для противоположных интерпретаций одной и той же музыки. Согласно этому амбивалентному критерию, как и прежде, хорошую зарубежную музыку связывали с культурой простого трудового народа, а плохую, с буржуазной культурой общества потребления. В 1961 году композитор П. Кантор разделил эти два типа магнитофонной музыки так:

Иногда на вечеринках молодежи можно услышать пластинки, передающие неистовые звуки, судорожные ритмы, уродливые завывания, пошлые песенки. Такая «музыка» пробуждает в человеке излишнюю развязанность или унылое безразличие. А ведь находятся люди, которым она нравится! […] Истинно легкая музыка жизнерадостна, задушевна, мелодична. […] Приятно послушать хороший джаз, когда он играет красивые народные мелодии. Мы не против хороших зарубежных песен. Но, право, не стоит увлекаться дикой музыкой рок-н-ролла и другими подобными произведениями буржуазного «искусства» [98].

Поскольку критерием разграничения музыки на хорошую и плохую вновь служила «ненормальная» форма — форма, которую составляли «неистовые звуки», «судорожные ритмы» и «уродливые завывания» — многие композиции джаза и

В 1965 году другой советский композитор, Иван Дзержинский, писал в «Литературной газете» об опасностях, которые несет с собой легкость многократного копирования магнитофонной записи. На этот раз речь шла не о западной музыке, а о песнях новых советских бардов, любительские записи которых тоже расходились по всей стране:

Барды шестидесятых годов нашего века имеют на вооружении магнитную пленку. В этом есть… известная опасность — легкость распространения…Многие из этих песен вызывают в нас чувство стыда и горькой обиды, наносят большой урон воспитанию молодежи [100].

Как и в случае со стилягами, государственная критика любителей магнитофонных записей была неточной и непоследовательной. На карикатуре середины 1970-х в журнале «Крокодил» изображена девушка, одетая по последней западной моде — в расклешенные брюки, туфли на платформе, обтягивающую футболку, с сигаретой в руке. Она слушает магнитофон, стоящий рядом на кресле. Что за музыка звучит из магнитофона — ясно по одежде девушки и фотографиям западных рок-звезд, висящих на стене ее комнаты. А ее старенькая бабушка, одетая в простую крестьянскую одежду, просит ее умоляюще: «Помогла бы, внучка, репку вытянуть…» На заднем плане мы видим деда, который безуспешно пытается вытянуть репку. Внучка отвечает с пренебрежением: «Так у вас же мышка есть!» В карикатуре обыгрывается хорошо известная народная сказка про репку, в которой дед, бабка, внучка, собака Жучка и кошка не могут вытянуть репку из земли, пока на помощь им не приходит маленькая мышка. Но в отличие от внучки в народной сказке современная внучка отказывается помогать бабушке и дедушке. Она — лентяй и тунеядец, слушающий западный рок-н-ролл. Как и в предыдущих примерах, большинство любителей магнитофонных записей не отождествляло себя или своих друзей с образом ленивых и наглых переростков, живущих на иждивении родителей, бабушек и дедушек.

Аналогично ситуации с радиоприемниками, несмотря на подобную критику производство и популяризация советских магнитофонов (сначала катушечных, а позднее кассетных) продолжали нарастать. Если в 1960 году советская промышленность выпустила 128 тысяч магнитофонов, то к 1969 году их производство выросло до 1 миллиона, а к 1985-му — до 4,7 миллиона магнитофонов в год. Всего же за двадцать пять доперестроечных лет, с 1960 по 1985 год, советская промышленность выпустила, а советские люди преобрели около 50 миллионов магнитофонов [101]. За тот же период население Советского Союза выросло с 216 миллионов (1960 год) до 280 миллионов человек (1985 год), из которых молодое население в возрасте от 15 до 34 лет — основные пользователи магнитофонов и потребители магнитофонных записей — составляло на 1985 год около 90 миллионов человек [102]. Можно с уверенностью сказать, что среди советской молодежи, взрослевшей в 1960-х — начале 1980-х годов, включая даже тех, кто не имел собственных магнитофонов, большинство регулярно слушало магнитофонные записи дома, в гостях, в летних лагерях, на танцах, днях рождения, свадьбах, дискотеках. А значит, за эти двадцать пять лет в советском обществе произошла мощная культурная трансформация, которую Вайль и Генис, перфразируя известный ленинский лозунг, метко назвали «магнитофонизацией страны» [103].

Основным результатом этого процесса стало не просто дальнейшее распространение западного джаза и рока, но и активное переосмысление этой музыки последним советским поколением в соответствии с его собственным культурным контекстом. Новый смысл, который эта музыка приобретала в Советском Союзе, подчас сильно отличался и от того, как она интерпретировалась в критических статьях советской печати, и от того, какой смысл она имела «на Западе». Для большой части советской молодежи эта музыка стала глубоко личной, своей и одновременно общей, нашей, а потому повлиявшей на эстетику и самосознание всего поколения. Как справедливо писала Татьяна Чередниченко, ощущение принадлежности к единому поколению, среди людей, выросших в 1960—1970-х годах, в отличие от предыдущих советских поколений, сформировалось не столько вокруг эпохальных достижений или трагических событий, сколько вокруг «возрастного фактора, как такового» [104] — то есть вокруг общих интересов, практик, вкусов и способов взаимодействия с авторитетным дискурсом и ритуализованными институтами системы. Магнитофонные записи зарубежных рок-групп были одним из наиболее ярких феноменов, посредством которого эти люди формировали себя и опознавали друг друга как своих.

Зарубежные виниловые пластинки попадали в СССР по различным каналам, особо важную роль в которых играли города с морскими портами — Ленинград, Рига, Одесса, Владивосток и другие. Советские моряки торговых судов и круизных лайнеров для иностранных туристов привозили пластинки значительными партиями из зарубежных плаваний и перепродавали их коллекционерам и посредникам музыкального черного рынка. Далее пластинки расходились по большим городам и копировались на магнитофонах. Магнитофонные записи переписывались вновь и вновь, расходясь все шире. Качество звука при многоразовой перезаписи хромало, но зато определенный набор западного рока распространялся десятками и сотнями тысяч копий по всей стране.