Роберт Зарецки: Симона Вейль в пяти идеях. Часть 1: Сила страданий

Стремление к добру и сочувствие угнетённым привело философа Симону Вейль к участию в рабочем движении, борьбе за права трудящихся и роли неквалифицированного фабричного работника, а дегуманизирующий и унизительный опыт работы у станка — современного аналога рабства — перейти от идеи угнетения к более широким понятиям страдания и несчастья, которые — как страдания Христа и Иова — служат вратами духовной жизни.

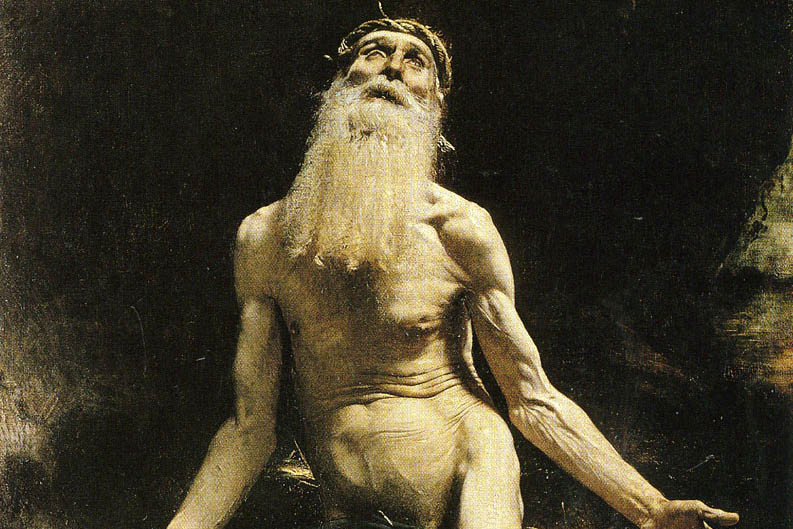

Вопите! Войте!

«Король Лир», Уильям Шекспир

Мысль бежит от несчастья так же скоро, так неудержимо, как животное убегает от смерти.

«Любовь к Богу и несчастье», Симона Вейль

В декабре 1934 года Огюст Детёф проводил собеседование на одном из своих заводов. Обычно он не занимался набором рабочих — он, в конце концов, был директором Alsthom, крупнейшего во Франции производителя электроники. Однако Детёф был не как все. Выпускник Политехнической школы, лучшего во Франции ВУЗа по подготовке инженеров, он не был похож на других французских промышленников. Он одевался как скрипач-виртуоз и считал себя интеллектуалом.

Детёф подходил для своей должности ничуть не больше, чем стоявшая перед ним соискательница — для работы на заводе. И дело было не в том, что это была девушка — на французских фабриках и заводах трудилось множество женщин, — а в том, что она была выпускницей ещё одного элитного ВУЗа страны, Высшей нормальной школы (которая, как и Политехническая школа, была основана Наполеоном), и до недавнего времени преподавала философию. Тем не менее, она была решительно настроена найти работу на заводе, с помощью Детёфа или без неё. Учитывая слабое зрение девушки, её мигрени и неловкость, он решил, что будет лучше, если он ей поможет.

Морозным утром 4 декабря Симона Вейль приступила к работе на заводе Alsthom на улице Лекурба.

Вечером того дня она сделала две записи на первой странице своего «фабричного дневника». Первая фраза принадлала ей самой: «Человек должен не только знать, что он производит, но и, по возможности, видеть, как используется продукт его труда — как его труд меняет мир. Труд должен быть для человека объектом размышлений». Вторая была цитатой из Гомера: «С ропотом горьким в душе; но заставит жестокая нужда!».

Студенты, которых Вейль учила годом ранее в Роане, маленьком промышленном городке на юго-востоке Франции, не удивились бы такому выбору своей преподавательницы. Вейль проводила свои занятия в саду. Занятия эти, как вспоминала одна из студенток, Анна Рейно, часто прерывались визитами директрисы, «требовавшей оценок, которые Симона Вейль, как правило, отказывалась ставить». Рейно также вспоминала «семейную атмосферу», царившую на занятиях, и глубокую симпатию студентов к Вейль. Метод преподавания последней, по словам Рейно, был отражением «внутренней дисциплины и приверженности поиску истины».

Поиск истины для Вейль не ограничивался преподаванием в школе (или даже в прилегающем саду). Она также каждую неделю ездила в промышленный город Сент-Этьен, где преподавала французскую литературу рабочим. Вейль была убеждена, что это содействует революции. В совершенстве овладев языком, считала она, рабочий сможет стать хозяином своей жизни. Вместо того, чтобы отвергать культуру как буржуазную роскошь, профсоюзы должны сделать её необходимостью для каждого. Рабочие должны осознать, что культурное наследие принадлежит им. Это, утверждала Вейль, «и есть Революция».

Вейль также предостерегала от повторения «преступных ошибок» революции 1917 года в России, которая привела к ужасам сталинизма. Рабочие должны не только владеть средствами производства, но также иметь в своём распоряжении средства самоосвобождения.

Хоть Вейль и отдавала должное марксовскому анализу капитализма, она также критиковала его за «мифологичность», видя в нём милленаристскую эсхатологию, согласно которой подобно тому, как за ночью следует день, бесклассовый рай придёт на смену капиталистическому аду.

Это привело её к анархо-синдикализму. Она стала регулярно писать в главную газету движения — «Пролетарская революция», а также обратилась к родителям с просьбой поддержать её начинание: «Позвольте заметить, что если вы не знаете, на что потратить деньги, у "Пролетарской революции" нет ни гроша», — написала она.

Однако к 1934 году Вейль начала сомневаться в том, что революция осуществима и вообще желаема. Ожесточённое противостояние между коммунистами и социалистами, а также раскол внутри рабочего движения убедили Вейль в том, что революция — это мираж. В своём эссе «Размышления о причинах свободы и общественного угнетения», написанном в том же году, Вейль сравнивает борцов за революцию с троянцами и греками, сражающимися за Елену несмотря на то, что та давно покинула пределы Трои. Так же, как воины Гомера сражались за призрак Елены, французские рабочие выходили на улицы ради призрака революции. «Слово "революция" — это слово, за которое убивают, за которое умирают, за которое массы трудящихся посылают на смерть, но которое не имеет никакого смыслового наполнения», — писала она.

Как указывает само слово, революция подразумевает полный поворот и заканчивается тем же, чем началась. Слова, законы, звания и нормы меняются, а угнетение остаётся.

Иначе и быть не может, утверждала Вейль, поскольку угнетение не имеет ничего общего с разделением труда или социальными классами, а проистекает из «власти» — силы настолько же всепоглощающей и сокрушительной, как сила притяжения. Власть — это фундаментальный факт человеческой жизни. Вейль отмечала, что «сохранение власти — это жизненная необходимость для власть имущих, ведь именно власть обеспечивает их средствами к существованию».

Однако положение власть имущих непрочно. Они живут в состоянии постоянной неопределённости, так как соперники то и дело стремятся отобрать у них власть, а угнетённые массы пытаются их свергнуть. Власть эфемерна: сегодня она есть, а завтра её нет. На самом деле источником угнетения служит не сама власть, а стремление к власти. В этой непрекращающейся адской гонке нет сторонних наблюдателей. Именно потому что страдание было сосредоточено в таких местах как заводы, Вейль была твёрдо намерена испытать на себе эту жизнь.

Вейль никогда не удавалось выполнить норму, чтобы угодить начальнику смены. Однако она понимала, что начальник смены — такой же заложник власти. Даже стоящие над ним руководители — не более чем «машины для возложения ответственности». Даже промышленники не в силах избежать этой ужасной диалектики: если один из них модернизирует свой завод, другие вынуждены делать то же самое. Рассуждая о безжалостности капитализма, Вейль сокрушалась «наивности человека, который никогда не страдал».

Высшая наивность — не понимать, что самые мучительные страдания — не физические, а душевные; страдания, превращающие как угнетателей, так и угнетаемых в неодушевлённые предметы.

Мужчины страдают наравне с женщинами, работодатели — наравне с рабочими.

Как вскоре обнаружила Вейль, утрата способности мыслить становится первым побочным эффектом работы на заводе. Уже через несколько дней у неё появилась постоянная усталость. Иногда безжалостный ритм доводил её до слёз. В один из таких дней она написала: «Невыносимая головная боль, заканчивала работу в слезах». Дело было не только в тяжёлом физическом труде, но и в жёстких нормах. Она могла думать только о количестве деталей, которые нужно было сделать до конца дня. Однако «думать» — не совсем правильное слово. Вейль обнаружила, что мысли мешали поддерживать необходимый темп. «Я всем своим существом чувствую унижение от этой пустоты, навязанной моему разуму, — писала она. — Из-за усталости мне очень трудно сопротивляться самому сильному соблазну в жизни — соблазну не думать, который является единственным способом избежать страданий».

Но даже несмотря на постоянные мигрени и изнеможение, Вейль не могла не думать. Наблюдая за другими рабочими и за начальниками, она не могла не размышлять о природе власти и о том, насколько точно завод отражает неравенство во французском обществе. Не умея должным образом обращаться с винтовым прессом, Вейль повредила дневную норму металлических деталей. Начальник смены потребовал от неё сделать все детали заново, приняв такую позу за станком, при которой ей приходилось постоянно пригибаться, уворачиваясь от противовеса. Закончив работу, Вейль чувствовала себя опустошённой: «Меня посетила глупая мысль о том, что уворачиваться было пустой тратой времени».

«В этой жизни, — писала Вейль, — страдающим некому пожаловаться. Другие их не поймут; те, кто не страдают, лишь посмеются над ними; те, кто страдают, будут раздражены, так как им хватает и собственных страданий. Кругом одна и та же чёрствость». Жаловаться начальнику смены означало навлекать на себя ещё большую немилость. «Это унизительно, так как рабочий лишён прав и находится во власти начальника смены, который определяет его ценность как рабочего исходя из личных предубеждений».

На самом деле начальник смены оценивал Вейль не только как рабочего, но и как человека.

Страдание проистекало не столько из физической усталости, сколько из психологического унижения. Рабочие были лишены человеческого достоинства.

Всего через несколько дней Вейль с ужасом осознала: «Работа на заводе заставляет меня забыть о том, зачем я на самом деле здесь».

Вейль, которая редко испытывала трудности с выражением своих мыслей, не могла как следует описать друзьям своё состояние. В письмах она называла свой опыт «дегуманизирующим», а в дневнике сравнивала рабочих с «рабами».

Вейль не первой сравнила рабочих своего времени с рабами. За год до того, как Вейль начала работать на заводе Alsthom, другой страдающий туберкулёзом и принадлежащий к среднему классу бывший преподаватель описал свою жизнь среди парижской бедноты. В 1933 году вышла первая книга Джорджа Оруэлла — «Фунты лиха в Париже и Лондоне». Молодой Эрик Блэр, который позже объяснял, что «ничего не знал об условиях, в которых жил и трудился рабочий класс», решил испытать их на собственном опыте: «Я хотел погрузиться в массы угнетённых, стать одним из них и встать на их сторону в борьбе с тиранами».

В 1929 году Оруэлл отправился в Париж, чтобы писать, и остался без гроша. Но вместо того, чтобы вернуться в Англию, где он мог бы зарабатывать на жизнь преподаванием, он погрузился в мир парижских plongeurs, которые днями и ночами мыли посуду в ресторанах города. Оруэлл бежал на поезд в 6 утра и возвращался домой после полуночи на последнем поезде. Ежедневно он проводил около 17 часов, лавируя между стопками грязных тарелок и скребя кастрюли, поддерживая силы только чаем и сигаретами.

Оруэлл отмечал, что большинство людей не отдают себе отчёта в существовании подобной работы: «Если задуматься, то очень странно, что тысячи жителей громадной передовой столицы тратят все часы бодрствования на мытьё тарелок в душных подземных норах». Ещё более странно то, что в подобных местах запрещено думать. Кухня ресторана была для Оруэлла тем же, чем завод Alsthom был для Вейль: местом, где царит рабство. «Плонжёр — один из рабов современной цивилизации. Не обязательно о нём скулить на каждом слове (плонжёр частенько зарабатывает больше иного землекопа, лесоруба), но всё-таки он так же несвободен, как если бы им торговали … Если бы плонжёры сохраняли способность думать, они давно бы создали профсоюз и бастовали, добиваясь лучших условий. Однако они не думают, досуга не имеют для подобных занятий. Их режим и делает из них рабов».

Как и можно ожидать от английского писателя, хоть Оруэлл и осуждает обращение, которому подвергаются эти люди, он не задумывается о глубоких причинах их страданий. Вейль же видит власть и страдания. Как и Оруэлл, она настаивает, что те, кто никогда не страдал, не могут понять страдания. Однако в отличие от Оруэлла, она подчёркивает пагубный и массовый характер этих страданий.

Но оставим плонжёров и обратимся к истории Иова. Вот ни в чём не повинный человек, но Бог делает так, что он теряет всё, что было ему дорого, и вынужден соскребать с себя гной черепком. Когда приходят трое друзей Иова, они проводят вместе с ним 7 дней в полном молчании, после чего Иов произносит слова, которые чрезвычайно точно выражают невыносимые страдания: «Да сгинет день, в который рождён я». Желание стереть не только всю свою жизнь, но и даже своё рождение — вот что такое несчастье. «На что дан страдальцу свет, и жизнь огорчённым душею», — вопрошает Иов.

По мнению Вейль, Книга Иова «выражает в совершенной форме вещи, которые человеческий ум способен понять лишь при невыносимых страданиях …, но которые улетучиваются навсегда, как только страдания прекращаются». Подлинное страдание, утверждает Вейль, настолько ужасно, что его можно созерцать «лишь на расстоянии».

Ещё одно произведение, которое Вейль ценила за изображение страданий — «Король Лир». Великий критик Шекспира Сэмюэл Джонсон говорил: «Я был настолько шокирован смертью Корделии, что я вряд ли когда-либо смогу вновь прочесть финальные сцены пьесы». По этой причине он предпочитал версию Наума Тейта, в которой Корделия выживает. Публика придерживалась того же мнения: за последующие 150 лет версия Тейта вытеснила оригинал.

Однако Вейль отдавала предпочтение мрачному оригиналу. Она объясняет свой выбор в письме к молодому англичанину по имени Чарльз Белл, с которым познакомилась в 1937 году в Солемском аббатстве: «Лир — это человек, проклятый небесами и землёй, беспомощный, сломленный горем и стыдом. В его страданиях есть благородство». В конце пьесы Лир произносит над безжизненным телом своей дочери следующие слова: «Зачем собаке, крысе / Жить разрешается, а ей нельзя? / Зачем дышать ей не дали?» Нельзя выразить отчаяние лучше, чем в этом отрывке, считает Вейль. В то же время, подобное горе «лучше для души, чем торжество и власть, так как в нём правда».

Любопытно, что Вейль не процитировала слова Лира до конца: «Ушла ты Навек. Навек. Навек. Навек. Навек». Обращаясь к Эдгару, умирающий Лир говорит: «Прошу вас, расстегните воротник… Спасибо. Поглядите, её губы… Глядите же, глядите…». В этот момент глубочайшего горя Лир не одинок. Как и в случае с Иовом, рядом с королём трое его друзей: Эдгар, Кент и Олбани. Однако в отличие от друзей Иова, друзья Лира в полной мере разделяют страдания короля, как свидетельствуют слова Эдгара: «Нас давит горе. Скорбных слёз ручей / Взамен степенных траурных речей. / Король наш принял муку. Так жестоко / Нам не страдать и не прожить нам столько».

Хоть правда Эдгара одновременно невыносима и невыразима, в конце концов ему не остаётся ничего иного, кроме как испытать и выразить её. Не закрывать глаза на страдания — это то, к чему стремится и Вейль. В письме она сравнивает страдания Лира со страданиями бесчисленного количества людей: «Понимаете ли вы, что в мире есть миллионы и миллионы людей, которые непрерывно страдают, с рождения и до смерти? Как жаль, что они не могут выразить свои чувства; они поведали бы правду о страдании». Работа на заводе отпечатала эту истину в её душе.

Десятого мая 1940 года так называемая «Странная война» между нацистской Германией, Францией и Великобританией переросла в настоящую. Немецкие войска прорвали границу с Голландией и Бельгией, разбив армии двух стран и вынудив их население бежать на юг. Однако и во Франции оставалось безопасно недолго: когда 13 мая танковые дивизии под командованием генерала Хайнца Гудериана застигли французов врасплох, прорвавшись через густые леса Арденн, судьба Франции была предрешена. Через месяц с небольшим после прорыва Гудериана французское правительство, возглавляемое героем Первой мировой войны, 80-летним маршалом Филиппом Петеном, инициировало мирные переговоры. К тому моменту, как 22 июня представители Германии и Франции подписали соглашение, многие французы присоединились к бегущим бельгийцам и голландцам.

Десятого июня Париж был объявлен открытым городом, однако к тому времени в городе оставалось немного людей. Население упало с 3 миллионов до начала войны до 700 тысяч. К 13 июня Париж почти опустел. Однако Вейль и её родители ещё не покинули город. Убеждённая, что произойдёт второе «марнское чудо» (как в 1914 году, когда французской армии в последний момент удалось предотвратить захват города немцами), Вейль настояла на том, чтобы они остались. Однако к 13 июня она поняла, что чуда ждать не стоит. Семье удалось сесть на последний поезд, отправлявшийся с Лионского вокзала. Когда переполненный поезд тронулся с места, Вейль сказала родителям: «Будет лучше, если вы смиритесь с мыслью о том, что никогда не вернётесь в Париж». Родители в итоге всё же вернулись, а вот их дочь осталась верной своему слову и так никогда и не увидела родной город снова.

Когда поезд достиг Невера, что в 160 милях от Парижа, семья Вейль решила, что они на безопасном расстоянии от немецкой армии. Они сошли с поезда и, благодаря ещё одному чуду в лице Огюста Детёфа, который тоже оказался в Невере, нашли пристанище в заброшенной мельнице. Проснувшись следующим утром, они обнаружили, что не уехали достаточно далеко — немецкие войска ночью вошли в незащищённый город. Семья бежала в Виши, а затем в Марсель.

Именно тогда Вейль написала своё самое знаменитое эссе — «Илиада, или Поэма о силе». По мнению Рене Жирара, эпос Гомера был для Вейль чем-то вроде Ветхого Завета. Это одно из немногих эссе Вейль, непосредственно не посвящённых политическим и социальным вопросам.

Вейль выполнила собственный перевод поэмы Гомера, стремясь по возможности сохранить оригинальный порядок слов. Тем не менее, в её версии «Илиады» слышатся стук танковых гусениц и рёв «Юнкерсов», гомон на вокзалах и хаос на дорогах, объявления о капитуляции и шёпот о сопротивлении.

Трагедия, разворачивающаяся за стенами древней Трои, кажется лишь прелюдией к трагедии, разворачивающейся за стенами современного Парижа. Несмотря на то, что две трагедии разделяет несколько тысяч лет, они имеют общий лейтмотив: безжалостность силы и то, что она делает с людьми.

В начале Вейль объявляет, что настоящий главный герой «Илиады» — это не Гектор, Патрокл или Ахилл, а сила, которая является такой же константой в мире людей, как сила притяжения в мире физических тел. Именно сила «подчиняет людей» и «изменяет человеческую душу». «Те, кому мечталось, что благодаря прогрессу сила уже отходит в прошлое, могут рассматривать поэму Гомера как исторический документ. Но те, кто способен видеть, что сила и сегодня, как прежде, находится в центре всей истории человечества, найдут в "Илиаде" самое лучшее, самое чистое из зеркал», — пишет она.

Это зеркало неизбежно отражает хаос и смятение 1940 года. Цитируя слова Гомера о том, что Гектор погиб вдали от «тёплой ванны», которую Андромаха, не зная о его гибели, велела подготовить для него в Трое, Вейль думает о французских гражданах, которые ночуют на обочинах дорог, ничего не зная о судьбе своих сыновей-солдат. Но не только Гектор был далёк от тёплой ванны: «Почти вся жизнь человеческая — как тогда, так и сейчас — проходит вдали от тёплых ванн». В истории Гомера о силе нет места «ободряющим фантазиям», утверждает Вейль; французы пережили нечто подобное между падением республиканских институтов и установлением авторитарных: в этот короткий промежуток времени не было места для ободряющих фантазий. Хоть они и не были заинтересованы в войне, война была заинтересована в них. Вейль видела Париж пустым и знала, что теперь немцы заняли город. Над всей поэмой, утверждает она, «распростёрта тень самого большого народного несчастья, — разрушения города».

Разумеется, Париж не был разрушен. Шпиль Собора Парижской Богоматери и Эйфелева башня по-прежнему возвышались над городом, Пон-Нёф и Мост Искусств по-прежнему соединяли берега Сены, а широкие бульвары по-прежнему вели от одного памятника к другому. Однако эти памятники и здания, которые теперь были увешаны свастиками и вмещали нацистские органы управления, олицетворяли неудержимый поток силы. Сила, утверждает Вейль, «есть то, что овеществляет каждого, на кого она воздействует. Действуя до своего предела, сила превращает человека в вещь в самом буквальном смысле: она делает его трупом».

Сила не щадит не только простых людей, но и полубогов вроде Ахилла. Взбешённый из-за смерти своего друга Патрокла, Ахилл снова вступает в бой. Пользуясь поддержкой богини Афины и вооружённый новым щитом, он убивает одного троянского воина за другим. Когда один из них, Ликаон, просит пощады, Ахилл холодно отвечает:

Так, мой любезный, умри!

И о чём ты столько рыдаешь?

Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный!

Видишь, каков я и сам, и красив, и величествен видом;

Сын отца знаменитого, матерь имею богиню;

Но и мне на земле от могучей судьбы не избегнуть.

Даже когда этот кровопролитный день заканчивается, жажда мести Ахилла по-прежнему не утолена. У погребального костра Патрокла, напоминает нам Вейль, Ахилл перерезает горло двендцати троянским юношам подобно тому, как мы срезаем цветы для возложения на могилу.

Однако, сообщает Вейль, Гомер раскрывает нам то, о чём не знают Ахилл и другие греческие воины: «Последствия их поступков, в свой черёд, однажды пригнут к земле их самих». Это не вопрос справедливости. Закон, которому подчинается данное явление, такой же безличный, как законы термодинамики. «Сила настолько же безжалостна к человеку, который ею обладает (или думает, что обладает), как и к своим жертвам; последних она раздавливает, а первого опьяняет. На самом деле никто ею не обладает». Эту истину Вейль усвоила ещё на заводе Alsthom.

Сила пронизывает всю человеческую деятельность, однако не контролируется никем.

Однако Вейль умалчивает об одном нюансе работы на заводе Alsthom; неправильно говорить, что она пришла человеком, а ушла вещью, отмеченная тавром раба. И Оруэлл, и Вейль прекрасно знали: при желании они могли в любой момент покинуть этот мир. Коллеги Вейль не имели подобной свободы, но они также не были беспомощными. Забастовка 1936 года, которая парализовала всю страну, и в результате которой Народный фронт пришёл к власти, была воплощением агентности. Из-за нечеловеческих условий работы на заводе — силы, которая одинаково давила на рабочих и управляющих — было очень просто пренебрегать приличиями и человеческим достоинством. Когда мы видим подобное, отмечает Питер Уинч, мы говорим: «Они ведут себя не как люди». Однако мы имеем в виду не то, что они перестали быть людьми, а то, что они не дотягивают до нашего представления о человечности.

Вейль на удивление точно предвидела последствия тоталитаризма — как в сталинской России, так и в гитлеровской Германии. Нет двух других стран, писала она, которые были бы «столь же похожи по своей структуре»; тоталитарное государство «контролирует почти все аспекты индивидуальной и социальной жизни; в обеих странах наблюдается одна и та же ожесточённая милитаризация, то же искусственное единогласие, достигнутое принуждением». И там, и там фанатики «готовы умереть сами и убить» любую группу, которая расценивается как угроза.

Как Оруэлл и Камю, Вейль была одной из немногих среди левых, кто изобличал коммунизм наравне с фашизмом. С апологетами коммунизма, настаивавшими, что сталинизм был искажением марксизма, Вейль была особенно сурова. «Декарт говорил, что неисправные часы — это не исключение из правил, которым подчиняются часы, а другой механизм, подчиняющийся своим собственным правилам. Вот и сталинизм следует рассматривать не как нефункциональное пролетарское государство, а как совершенно иной социальный механизм. Его определение заключено в шестернях, из которых оно состоит; оно функционирует в соответствии с природой этих шестерней».

«Страдание заставляет человека постоянно спрашивать: почему? Это вопрос, на который нет ответа».

Эти слова Вейль отсылают к опыту итальянского писателя и узника Аушвица Примо Леви. Однажды он высунул руку из окна, чтобы отломать сосульку и утолить жажду, но надзиратель выбил её у него из рук. Когда Леви спросил, почему тот это сделал, надзиратель ответил: «Hier ist kein warum [Здесь нет "почему"]».

Если бы Вейль прожила достаточно долго, чтобы увидеть весь масштаб «окончательного решения», она не была бы удивлена. В стремлении государства к истреблению целого народа нет ничего нового. История изобилует актами умышленной бесчеловечности. Вейль считала Альбигойский крестовый поход одним из таких примеров. Во время войны Вейль написала два эссе о средневековом Лангедоке, родине трубадуров и секты катаров. Убеждённые в том, что катары представляют для них угрозу, Римская церковь и французская корона организовали крестовый поход, который обогатил его участников и истребил катаров. После его завершения осталось «несколько песен трубадуров, несколько катарских текстов и несколько прекрасных церквей».

Летом 1942 года литературный журнал «Cahiers du Sud» опубликовал эссе Вейль о катарах, которое та написала под псевдонимом Эмиль Новис. Это было сделано по той же причине, по которой Вейль покинула Францию и перебралась в США: она была еврейкой. Тем не менее, сама она не считала себя еврейкой. Она заявляла об этом при каждой возможности, в том числе в письме министру образования Жерому Каркопино. Поскольку из-за антисемитских законов правительства Виши ей запрещалось преподавать в школе, Вейль терпеливо объясняла, что она не является еврейкой ни с религиозной, ни с расовой точки зрения, и не имеет никакого отношения «к народу, который жил в Палестине две тысячи лет назад». Более того, утверждала она, «если и есть религиозная традиция, которую я считаю своей, то это католическая традиция».

Вейль не только считала католицизм частью французской культуры, но и сделала его основой своего мировоззрения. Само собой, так было не всегда. Будучи студенткой, Вейль писала: «Я рассматривала проблему Бога как проблему, получить достоверную информацию о которой здесь, на земле, невозможно. Я заключила, что единственный способ не прийти к ошибочному заключению — что казалось мне худшим из всех возможных зол — это перестать об этом думать. Я так и сделала». Однако данная проблема не давала ей покоя. Через некоторое время после работы на заводе Вейль отправилась вместе с родителями в Португалию. Оказавшись в бедной прибрежной деревне, она однажды вечером наблюдала за тем, как жёны рыбаков совершают религиозный ритуал, ходя от одной лодки к другой и распевая «грустные древние гимны». «Во мне внезапно пробудилось убеждение, что христианство — это прежде всего религия рабов, что рабы не могут не исповедовать его, и я в том числе».

За этой эпифанией вскоре последовало две других, прежде всего опыт в Солемском аббатстве в 1938 году. Несмотря на мигрени, она в течение 10 дней посещала все церковные службы и слушала музыку. Несмотря, или возможно, потому что «каждый звук был для меня словно удар, огромным усилием концентрации мне удалось вознестись над несчастной плотью и оставить её страдать саму по себе … и найти искреннюю и совершенную радость в красоте песен и слов». Солемское аббатство стало для неё введением в христианскую любовь.

Вейль считала, что в огне костров в Монсегюре, где были сожжены заживо сотни катаров, горели не люди. Как и в случае с Ахиллом и троянцами, завоеватели превратили людей в вещи.

Именно так действует страдание: оно «расчеловечивает и овеществляет их».

Страдание, как огонь, поглощает тело человека; однако, в отличие от огня, оно первым делом уничтожает социальный и психологический аспект личности. В крайней форме оно превращает нас если и не в пустую оболочку, то в нечто настолько же ужасное: в существо, движимое исключительно инстинктом самосохранения, которое «слепо прикрепляется ко всему, что может обеспечить поддержку, как растение, которое при помощи усиков прикрепляется к субстрату». Неудовлетворённая этим сравнением, Вейль продолжает: человек, сокрушённый страданием, «ужасен как ужасна жизнь во всей своей наготе: как ампутированная конечность, как рой насекомых».

Если человек избегает размышлений о Боге, как это делала Вейль на протяжении большей части своей жизни, присутствие страданий в жизни угнетает, но не удивляет. Это неизбежность в мире, которым правят силы, выходящие за пределы нашего понимания, не говоря уже о контроле. Привнося в этот мир Бога, мы превращаем угнетающее, но ясное положение дел в угнетающее, но непонятное. Именно так было с Иовом.

Вейль утверждает, что несчастье (malheur) — это высшая степень страдания. Нет более опустошающего состояния, потому что никакое другое состояние не отрицает нашу человечность и не уничтожает наше чувство Я в той же степени. «Ничто в мире не может лишить нас сил сказать: "Я". Ничто кроме сильных страданий». Это особенность рабства. Оно вызывает лишь «отвращение, ужас и презрение». Другими словами, несчастье заставляет других сторониться страдающего человека. Есть только один наблюдатель, способный взглянуть в лицо страданию: «Лишь Бог способен вынести вид несчастного человека».

©Robert Zaretsky

Это сокращённая версия книги. Оригинал можно почитать тут.