Жан-Франсуа Бронштейн: Гендер и война с реальностью

Возникнув во второй половине ХХ века, идея о гендере как отдельном от пола понятии стремительно распространилась по западному — и, в первую очередь, англосаксонскому — миру. По мнению автора книги «Философия сошла с ума» Жана-Франсуа Бронштейна, в популярности данной идеи нет ничего удивительного, поскольку она идеально сочетается с рядом дорогих сердцу современного человека представлений: о том, что человек сам выбирает свою судьбу; что при желании в жизни возможно всё; что можно начать с чистого листа, став новым человеком; что словами можно влиять на объективную реальность; и что человек — это прежде всего сознание, свободное от любых преград и ограничений.

Гендерная теория

Гендерная теория, которая занимает важнейшее место в религии воукизма, ставит целью стереть различия между полами. Она доводит идеи воукизма до крайности, отрицая самые основы реальности и биологии. Согласно гендерной теории, существует только гендер — то есть то, кем человек себя считает: мужчиной или женщиной. Если вы хотя бы словом обмолвитесь о существовании тела, вас заклеймят как трансфоба. Отказ признавать биологическую и символическую реальность различий между полами делает возможными парадоксальные утверждения вроде «у женщины есть пенис» или «беременный мужчина». Благодаря идее трансгендерности гендерная теория даёт возможность каждому менять пол или гендер по желанию. А утопическая идея «гендерной флюидности» позволяет воплотить в жизнь идеал тотальной свободы — становится возможным освободиться из оков того, что сковывает нас сильнее всего: собственного тела.

Транс — это новый «герой нашего времени».

Парадоксальным образом, эта теория, не имеющая ничего общего с реальностью, имеет сегодня очень реальные последствия для общества. Поскольку детей учат, что они могут сами выбирать свою половую идентичность, при малейших сомнениях по поводу собственной половой идентичности ребёнок начинает считать себя трансом. Как следствие, общество живёт в иллюзорном мире, где различий между полами не существует (данная иллюзия также поддерживается врачами и биологами), из страха оскорбить трансгендеров.

ИЗОБРЕТЕНИЕ ГЕНДЕРА И ОТРИЦАНИЕ ТЕЛА

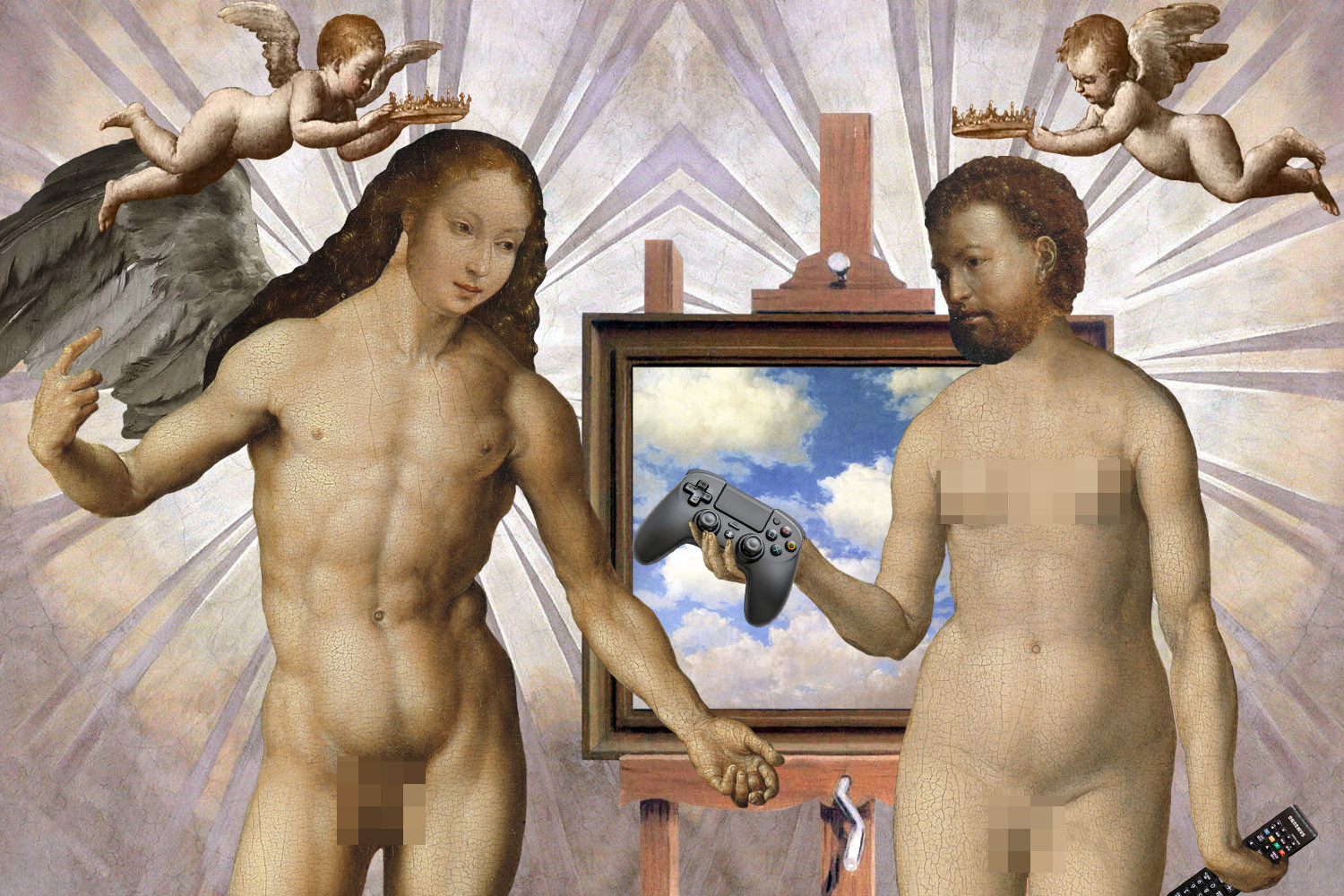

Первым автором, который употребил термин «гендер» в современном смысле, был в 1955 году психолог Джон Мани. Мани был представителем бихевиористской традиции, которая проводит различие между природой и культурой, причём культуре придаётся первостепенное значение. Другими словами, поведение человека рассматривается преимущественно как следствие не инстинктов, а обучения.

Основатель бихевиоризма Джон Бродес Уотсон утверждал, что посредством воспитания из ребёнка можно сделать кого угодно. «Дайте мне дюжину здоровых, нормально развитых младенцев и мой собственный особый мир, в котором я буду их растить, и я гарантирую, что, выбрав наугад ребёнка, смогу сделать его по собственному усмотрению специалистом любого профиля — врачом, адвокатом, торговцем и даже попрошайкой или вором — вне зависимости от его талантов, наклонностей, профессиональных способностей и расовой принадлежности его предков», — говорил он.

Бихевиоризм полностью согласуется с американской идеей о self-made man — человеке, который сделал себя сам.

Мани применил принципы бихевиоризма к сексуальности. Он считал, что посредством воспитания можно сформировать половую идентичность ребёнка независимо от его биологического пола. Мани получил возможность испытать свою гипотезу на практике, когда к нему обратились родители мальчика, чей пенис был значительно повреждён в ходе неудачного обрезания. Мани посоветовал родителям воспитывать ребёнка как девочку — и гарантировал, что если начать это делать до того, как мальчику исполнится 3 года, успех будет обеспечен. Мани был настроен оптимистично даже несмотря на то, что у мальчика, которого звали Дэвид Реймер, был брат-близнец, за сексуальным развитием которого он мог постоянно наблюдать и сравнивать со своим собственным. Через несколько лет Мани опубликовал книгу, в которой утверждал, что данный эксперимент был успешным, и приводил его в качестве подтверждения того, что гендер является приобретённым. Сторонники гендерной теории не скупились на похвалу Мани. Беатрис Пресьядо заявила: «Мани для истории сексуальности — это всё равно, что Гегель для истории философии и Эйнштейн для понятия пространства-времени». Противопоставив «технологическую пластичность гендера» «неподатливости пола», Мани изменил мир.

К сожалению, данный эксперимент был провалом от начала до конца — а ещё научным мошенничеством: ребёнок по-прежнему играл в мальчишеские игры, вёл себя как мальчик и чувствовал себя мальчиком. Более того, Дэвид Реймер всё чаще отказывался ходить на приёмы к Мани, который давил на мальчика, чтобы тот согласился на операцию по смене пола. Дэвиду удалось прервать «лечение» только пригрозив самоубийством. В итоге Реймер всё же покончил с собой после неудачной операции по восстановлению мужского пола. Мани, со своей стороны, так никогда и не признал свою ошибку, ограничившись обвинением своих критиков в реакционизме.

Тем не менее, понятие гендера прижилось в том значении, которое ему дал Мани: «общая степень маскулинности/фемининности, которую ощущает и демонстрирует ребёнок или взрослый, и которая обычно (хоть и не всегда) коррелируется с анатомией половых органов». Постепенно гендер приобрёл более важное значение, чем пол. Мани был инициатором этой гендерной революции, которая завершилась фактическим исчезновением тела.

Профессор гендерных исследований и воинствующая лесбиянка Энн Фаусто-Стерлинг, которая защитила докторскую диссертацию по истории биологии, похвалила Мани за то, что тот разделил пол и гендер, и продемонстрировал, что гендер определяется воспитанием, а не полом. Однако она также раскритиковала его за то, что он на этом остановился и не подверг сомнению положение о существовании всего двух полов. Сама Фаусто-Стерлинг утверждает, что есть потенциально бесконечное число полов. Приводя в пример крайне редкие случаи интерсексуальности, она заявляет, что существует половой континуум, а бинарность — не более чем миф, навязанный патриархальной культурой. По её мнению, биология не нейтральна, а, как и всякая наука, является отражением социальной и культурной номенклатуры.

Ошибка Мани, утверждает она, состояла в том, что он хотел сделать из Дэвида девочку, вместо того, чтобы позволить тому как можно дольше оставаться в промежуточной стадии между двумя полами. Фаусто-Стерлинг мечтает об утопическом мире, свободном от фиксированных половых идентичностей. «Пациент и врач, родитель и ребёнок, мужчина и женщина, гетеросексуал и гомосексуал — все эти противоположности должны быть превзойдены, поскольку они служат источником конфликтов». Отрицая разделение на мужской и женский пол, она отвергает биологию.

Для приверженцев гендерной теории биология — это враг.

Но на этом сторонники гендерной теории не останавливаются. Они отрицают не только половое разделение, но и само независимое существование тела. Джудит Батлер также считает, что гендер важнее пола. Однако она идёт дальше своих предшественников, ставя под сомнение не только существование пола, но и объективное существование тела. Для неё тела — это не более чем дискурсы и силы: «схема тела» — это следствие «специфической, исторически обусловленной концепции сил и дискурсов». Пол же, по её словам, — это «перформанс» (как перформанс дрэг-квин).

Батлер основывает своё утверждение на сомнительной интерпретации понятия перформативности, позаимствованного у британского философа языка Джона Лэнгшо Остина. Сам Остин иллюстрирует значение данного понятия, приводя в пример мэра, который говорит: «Я объявляю вас мужем и женой» — и его слов достаточно, чтобы был заключён брак. Однако, согласно Лэнгшо, для того, чтобы дискурс был перформативным, то есть имел последствия в реальном мире, должны существовать соответствующие институты. Для Батлер же перформативность заключается в одном лишь утверждении о том, что человек — мужчина или женщина. В её представлении, как и в представлении многих других приверженцев гендера, перформатив — это нечто вроде заклинания, при помощи которого можно изменить что угодно в реальном мире.

Поскольку гендер существует отдельно от тела, ничто не мешает ему быть «флюидным». Следовательно, можно постоянно менять гендерную идентичность по собственному усмотрению. Нетрудно понять популярность гендерной теории в нашу эпоху, которую Зигмунт Бауман называет «текучей современностью». Главная ценность в нашем обществе — изменчивость. Поэтому игры с флюидными идентичностями кажутся многим привлекательными.

ТРАНСГЕНДЕР — «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Гендерная флюидность — это последний этап проекта по освобождению из оков тела. Отныне каждый из нас — это чистое сознание, существующее независимо от тела; а само тело можно в любой момент либо модифицировать хирургическим путём (немного устаревший сегодня подход), либо оставить как есть, начав идентифицировать себя с другим гендером. Таким образом, гендерная теория очень напоминает гностицизм — еретическое христианское течение II века, согласно которому тело и весь материальный мир — это тюрьма, к освобождению из которой необходимо стремиться. Как отмечает Брюно Шауа: «В идее "транс-" (как трансгендерности, так и трансгуманизма) мы обнаруживаем идею о том, что тело — это не Я, и следовательно должно быть преодолено».

Именно утопическое представление о чистом сознании, способном освободиться из оков тела — или пола — во многом объясняет успех идеи гендера.

Это стремление устранить пол — в том числе на уровне языка — свидетельствует о подавлении и даже о некоем пуританизме, как очень проницательно подметила психоаналитик Элизабет Рудинеско: «Использование данной терминологии равноценно объявлению войны анатомической реальности… всё, связанное с полом и сексом, отвергается и заменяется пуританизмом, который не хочет ничего слышать о сексуальности под тем предлогом, что данное слово отсылает к власти мужчин».

Гендерная теория полностью согласуется с постулатами современного трансгуманизма. Трансгуманистам присуще то же самое презрение к тленному телу. Единственное, что имеет для них ценность — это сознание, которое они хотят загружать на микросхемы. Некоторые трансгуманисты стремятся и вовсе победить смерть, но пока без особых успехов. А вот менять гендер по собственному желанию можно уже сейчас.

Трансгендер, легко и непринуждённо меняющий один гендер на другой, достигает высшей свободы — свободы от ограничений пола и тела в целом. Благодаря этому он становится подлинным «героем нашего времени».

Трансгендер — это воплощение идеала свободы, которым современное общество одержимо со времён эпохи Просвещения.

Философ Мэтью Кроуфорд понял стратегическое значение устранения полового разделения: «Существование полов и, в более общем смысле, проблема тела — это несомненно главное препятствие в грандиозном проекте по достижению независимости, который принято называть созданием себя». Кроуфорд осознал, что сегодня, в эпоху метавселенной, капитализм ведёт «войну с реальностью», в которой гендеру отведена важная роль: «Прогрессивизм превращается в войну с самой реальностью — всем, чего мы не выбираем и что существует независимо от наших желаний. Именно данная идея лежит в основе гендерной политики». Человек, выбирающий свой гендер, — это воплощение идеала self-made man, человека, который сделал себя сам. Этим идеалом вдохновлялся Уотсон, наставник Мани.

Помимо этого светского идеала существует ещё религиозное измерение. Смена гендера — это по сути новое рождение. Трансгендерный переход — это «обряд перехода» в квазирелигиозном смысле. Неслучайно один из апостолов гендерной флюидности Поль Б. Пресьядо (Б. — это Беатрис, имя, данное ему при рождении), совершив трансгендерный переход, взял себе имя Поль (в честь основателя христианства). По его словам, данное имя пришло к нему во сне. Выбор был очень символичным: в Послании к галатам апостол Павел провозглашает (хоть и в ином смысле) конец разграничения между полами: «Нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины и ни женщины, вы все одно во Христе Иисусе!». А после публикации отчёта о сексуальных домогательствах в католической церкви Пресьядо заявил, что Собор Парижской Богоматери должен перейти к представителям транс-культуры: «Я призываю власти лишить церковь права пользования Собором Парижской Богоматери и превратить данное пространство в центр феминистских, квир-, транс- и антирасистских исследований и борьбы с сексуальным насилием».

ВООБРАЖАЕМЫЙ МИР ГЕНДЕРА

Принимая идею о том, что гендер существует независимо от тела, человек тем самым отрицает реальность тела. Разумеется, в определённой степени наше тело сформировано культурой, как это продемонстрировал Марсель Мосс в своей знаменитой статье «Техники тела». Однако это не значит, что мы можем выбирать себе гендер, игнорируя свой биологический пол.

Необходимо понимать, что мир гендера — это воображаемый мир. Само собой, никто не может запретить взрослому человеку жить в воображаемом мире и черпать из этого удовлетворение. Каждый, кто когда-либо читал книги, смотрел фильмы и играл в видеоигры, знает, что воображаемый мир зачастую увлекательнее реального, и что после погружения в книгу или фильм бывает трудно вернуться к реальной жизни. Мир гендера — это именно такой воображаемый мир, отмечает философ Кэтлин Сток. Данным утверждением она навлекла на себя обвинения в трансфобии и вынуждена была уволиться из Университета Сассекса. По мнению Сток, гендер — это «иллюзия», и вера в существование трансов, которые «сменили гендер», оставшись в прежнем теле, говорит о том, что человек живёт в «воображаемом мире». Она оговаривается, что погружение в мир вымысла может иметь реальные преимущества: «Погруждение в вымысел позволяет избежать банальности и потрясений реальной жизни. Большинство людей знают об этом благодаря чтению романов, просмотру фильмов и видеоиграм». В этом контексте необходимо понимать компенсаторную роль, которую играет идентификация себя как транса. «Погружение в вымысел, в котором юная девушка является мужчиной или небинарной личностью, — это полезное убежище от социального давления». В данном случае вымысел состоит в том, что многие трансы и нетрансы часто воображают, что «они сами или люди из их круга общения в буквальном смысле сменили пол». Погружение в подобный вымысел также приносит «признание сверстников, принадлежность к сообществу единомышленников и чувство независимости от семьи». Всё это тоже имеет свои плюсы. Известно, что, объявив в соцсетях о том, что он — транс, человек мгновенно становится популярным — даже если он белый, застенчивый выходец из буржуазной семьи и даже не гомосексуал. В студенческом кругу, где статус жертвы имеет ценность, быть трансом означает приобрести этот статус. Как отмечает преподаватель-диссидентка Хизер Хейинг: «Достаточно лишь заявить: "Я — транс", и — бум, вы становитесь трансом. Как следствие, вы мгновенно становитесь более прогрессивным и заслуживающим доверия».

Важно понимать, что необходимость признания собственной гендерной идентичности другими людьми играет решающую роль. Поскольку значение имеет только гендер, а тело больше не служит показателем, трансгендерный человек нуждается либо в поддержке, либо во враждебности, чтобы укрепиться в выбранном им гендере. Настойчивое требование, чтобы к нему обращались по новому имени и не употребляли старое имя (деднейминг), вполне логично, поскольку отныне идентичность основана исключительно на признании окружающих. Отсюда также стремление изменить закон, чтобы сделать возможным по желанию менять пол в официальных документах.

Торжество гендера может быть достигнуто только за счёт устранения пола.

Кто-то может сказать, что склонность жить в воображаемом мире никому не вредит, однако она имеет несколько вполне реальных последствий. Во-первых, существует опасность потеряться в вымысле. Во-вторых, потому что от каждого из нас — как по отдельности, так и от общества в целом — требуется участвовать в этом вымысле; а если мы отказываемся признавать этот воображаемый мир, нас клеймят как трансфобов. В-третьих, некоторые трансгендеры — это прозелиты, которым недостаточно сменить гендер самим, они также хотят обратить в свою веру детей и подростков.

Тема гендера вызывает настолько сильные эмоции отчасти потому, что подразумевает не просто отрицание реальности, но и требование, чтобы другие участвовали в обмане. Отрицание реальности сопровождается искажением языка, который отныне должен не описывать реальность, а подчиняться требованиям этой альтернативной реальности. Трансгендеры оказывают давление на своих собеседников и общество в целом, чтобы те признавали их ни на чём не основанные убеждения. Воображаемый мир должен восприниматься более реальным, чем реальный мир. Это наглядно демонстрируют требование не доверять собственным глазам, когда те подсказывают, что перед нами мужчина или женщина, а также склонность переписывать историю, заявляя, что тот или иной пол был «приписан» человеку при рождении.

Дереализация пола и тела выражается в одержимости предпочитаемыми гендерными местоимениями.

В англосаксонском мире отныне принято объявлять о том, какие личные местоимения — мужские, женские или нейтральные — человек хочет, чтобы другие использовали по отношению к нему. Выбранные местоимения даже указываются в подписи к электронным письмам. О них спрашивают в начале каждого академического года в университетах и колледжах. Рекомендуется также носить соответствующие значки, ведь неверным допущением, основанным на внешности, можно обидеть человека.

Полагаться на внешность человека считается предосудительным. Известный пример имел место во Франции на телешоу «Стоп-кадр» с Даниэлем Шнайдерманом, посвящённом гей-прайду. Ведущий извинился, что среди гостей не оказалось ни одной лесбиянки, а только мужчины. В ответ один из гостей, крупный бородач, говорящий басом, возмутился: «Я — не мужчина, мсьё. Не знаю, что натолкнуло вас на такой вывод». Когда ведущий ответил: «Ваш внешний вид», тот заявил: «Не следует путать гендерную идентичность с гендерной экспрессией. Я — небинарный человек».

Требование, чтобы другой человек признавал вашу идентичность, противоречащую очевидным фактам, — это далеко не мелочь. Почему я должен обращаться «мадам» к тому, кто обладает всеми внешними признаками мужчины, просто потому, что ему сегодня захотелось быть женщиной? От нас требуют доверять словам незнакомого человека больше, чем собственным глазам. Иначе говоря, от нас требуют покинуть реальный мир ради иллюзорного мира нашего собеседника. Все должны порвать с объективной реальностью ради того, чтобы угодить крошечному меньшинству. Необходимо также «очистить» язык, чтобы стереть все указания на половые различия, ведь сама идея о существовании различий между мужчинами и женщинами оскорбительна для трансов.

Транс-мантра гласит: «Транс-женщина — это женщина, а транс-мужчина — это мужчина». То есть мужчине достаточно просто сказать, что он — женщина, чтобы стать женщиной; а женщине достаточно сказать, что она — мужчина, чтобы стать мужчиной. Данная идея берёт начало из книги Джулии Серано «Девочка для битья» (2007), в которой автор пишет: «Транс-женщину можно определить, как человека, которому при рождении был приписан мужской пол, но который идентифицирует себя и/или живёт как женщина. Транс-женщина не нуждается ни в каких подтверждениях вроде уровня гормонов или состояния половых органов». Серано добавляет, что «сводить женщину (транс- или нет) к частям её тела или требовать от неё соответствовать социально-обусловленным представлениям о внешности — это вопиющий сексизм».

Однако, как отмечает журналистка Хелен Джойс, если мы отрицаем всё, что составляет привычное определение женщины, то само слово «женщина» теряет всякий смысл. «Остаётся лишённое объективного смысла слово — слово, которое отныне можно определить лишь при помощи него самого: "Женщина — это любой человек, который считает себя женщиной"». Однако это ничего не сообщает нам о том, кто такая женщина. Джойс предлагает проделать то же самое с другими словами: «Например: "сквом" — это любой человек, который идентифицирует себя как "сквом", а "лазап" — это любой "лазап". Можете ли вы сказать, кто такие сквом и лазап?». Уничтожение языка — это одно из последствий (если не одна из целей) транс-идеологии.

Исчезновение женщин

Чтобы мир гендера стал реальностью, медицина должна положить конец разделению на мужской и женский пол. Необходимо перестать говорить о поле новорожденного и вместо этого говорить «пол, приписанный при рождении». Данная формулировка становится всё более распространённой несмотря на свою абсурдность: как будто пол ребёнка не очевиден при рождении. Слово «приписывание» подразумевает, что речь идёт о выборе, а не о простой констатации факта, а также, что имеет место некоторое принуждение и навязывание.

Упоминание о мужском или женском поле воспринимается как вопиющая дискриминация. Отсюда стремление покончить с выражением «пол при рождении». Раз наличие пениса или вагины не является показателем пола, необходимо ждать, пока ребёнок не подрастёт и, научившись говорить, не скажет, какого он пола. Также считается недопустимым навязывать ребёнку гендер при рождении. Поэтому получает распространение «нейтральное» воспитание. Отказ от приписывания пола при рождении и поощрение «деконструировать свой гендер» поселяют в умах детей и подростков сомнения. Появляется разделение на «цисгендеров», которых устраивает пол, приписанный при рождении, и «трансгендеров», которые чувствуют себя не в своей тарелке в собственном теле.

В рамках стирания различий между полами от врачей отныне требуется использовать «нейтральный» язык. И, что самое удивительное, многие врачи на это соглашаются. На медицинских факультетах и в больницах ведётся кампания по искоренению выражений, указывающих на то, что только у женщин бывают месячные, только у женщин может быть рак шейки матки, только женщины могут быть беременными и т. д. Эндокринологу из Калифорнии даже пришлось извиняться за слова «беременные женщины», которые были восприняты как дискриминация мужчин, ставших женщинами.

То же самое происходит и в британских больницах. Начиная с 2016 года, Британская медицинская ассоциация рекомендует персоналу использовать словосочетание «беременные люди» вместо «беременные женщины», чтобы не обижать трансов. Больница Брайтонского университета в 2021 году решила принять на вооружение «нейтральный язык» в родильном отделении: поскольку мужчины тоже могут быть беременными, отныне полагается говорить не «мать», а «рожающий родитель»; не «кормление грудью», а «кормление телом»; не «материнское молоко», а «человеческое молоко». Проводимые Национальной службой здравоохранения кампании по борьбе с раком шейки матки отныне нацелены также на «обладателей матки», а кампании по борьбе с раком простаты — также и на «обладательниц простаты». Не отстают и политики. Лидер британской партии лейбористов Кир Стармер дистанцировался от одного из своих однопартийцев после того, как тот сказал, что «шейка матки может быть только у женщин». По его мнению, «не стоило так говорить», потому что «это не соответствует действительности».

Отрицание половых различий не может не отражаться на квалификации будущих врачей. Преподаватель эндокринологии из Гарвардского университета сокрушается: «Отрицать или преуменьшать важность пола и половых различий означает ограничивать наше понимание и нашу способность лечить людей». Удастся ли подготовить компетентных врачей и самостоятельно мыслящих учёных, внушая им подобные глупости? Что ждёт медицинский факультет, если чтобы быть зачисленным на него, необходимо говорить, что мужчины могут быть беременными и иметь месячные? Как будут проходить роды, если акушеры будут убеждены, что пол насильно «приписывается» ребёнку при рождении? Как можно будет доверять врачам, которые получают работу исходя из согласия с гендерной теорией, а не профессионализма и компетентности?

Сторонники воукизма искренне убеждены, будто, изменив язык, они могут изменить реальность. По их мнению, если в языке не будет различий между мужчинами и женщинами, то этих различий не будет и в действительности. Это стремление изменить язык, думая, будто это неизбежно изменит и реальное положение вещей, свидетельствует о магическом мышлении.

В ходе опроса с участием тысячи взрослых американцев, проведённого в США в декабре 2021 года, 75 процентов заявили, что согласны с утверждением о том, что существует только два пола: мужской и женский; а 62 процента опрошенных заявили, что «полностью согласны» с данным утверждением. Однако целых 18 процентов опрошенных были не согласны с этим очевидным фактом, а ещё 7 процентов затруднились ответить. Поразительные цифры.

Трансы против лесбиянок и феминисток

Негативные последствия ощутят на себе прежде всего женщины. Каждый, кто идентифицирует себя как женщина, несмотря на свой пол, получит доступ к местам, предназначенным исключительно для женщин: туалетам, душевым, комнатам общежитий. Женщины подвергнутся опасности со стороны мужчин-трансов, ставших женщинами в силу одного лишь заявления о том, что они — женщины. В итоге женщины, которые будут отказываться пускать таких мужчин-трансов в уборные; женщины-заключённые, которые будут жаловаться на то, что к ним в камеру подсаживают мужчин-трансов; спортсменки, чьи рекорды будут побиты биологическими мужчинами — все они окажутся трансфобами.

Именно на этом основании феминистки «старой школы» и воинствующие лесбиянки выступают против трансгендеров. С их точки зрения, тело имеет значение. Они хотят сохранить свою женскую идентичность и доступные только им места. Воинствующие лесбиянки напоминают, что они лесбиянки именно потому, что им нравится женское тело, а не мужское. Однако воинствующие мужчины-трансы, ставшие женщинами, возмущаются тому, что лесбиянки отвергают их и обвиняют тех в «генитальном фетишизме». Они не считают проблемой тот факт, что, став женщинами, они сохранили пенис, и придумали термин «ladydick». Они утверждают, что «пенис может быть как мужским, так и женским половым органом, в зависимости от идентичности его обладателя». Трансы называют отвергающих их лесбиянок придуманной ими аббревиатурой TERF («исключающая транс-людей радикальная феминистка»).

Важно отметить, что вопрос гендера, который лежит в основе борьбы ЛГБТКИ сегодня, имеет мало общего с борьбой за права геев и лесбиянок. Сегодня в этой аббревиатуре на первом месте стоит Т (транс). В Англии и Франции в ходе гей-прайдов почти каждый год происходят столкновения между трансами и лесбиянками. При этом, последние — вовсе не «трансфобы», а просто борятся за своё право сохранить женские пространства и не признавать женщинами мужчин, которые стали женщинами, но физиологически остались мужчинами.

Сегодня мужчина-заключённый, идентифицирующий себя как женщину, может быть помещён в женскую тюрьму. Как отмечает Хелен Джойс, «даже мужчины, насиловавшие и убивавшие женщин, могут добиться перевода в женскую тюрьму». Проблема в том, что общество готово подвергать опасности большинство, чтобы угодить воинствующему меньшинству, которое преподносит себя как жертв. Права мужчин-трансов имеют первенство перед безопасностью женщин-заключённых. Джоан Роулинг 12 декабря 2021 года опубликовала следующий твит, комментируя тот факт, что полицейские отныне регистрируют насильников как женщин исключительно на основании того, что те называют себя женщинами: «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. Обладатель пениса, который вас изнасиловал, — это женщина». Отсылка к Оруэллу полностью уместна. Все мы ныне живём в мире романа «1984».

ВОЙНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ

Сторонникам гендерной теории мало устранить половые различия и само тело — они хотят также ликвидировать все воспоминания о реальном мире (и о том, что беременными бывают только женщины, а не мужчины), чтобы не оскорблять чувства обитателей мира воображаемого. Мы имеем дело с неким радикальным солипсизмом, согласно которому существует только сознание, которое и творит реальность. Этот солипсизм превратился в массовую иллюзию благодаря развитию виртуального пространства.

Гендерная флюидность подразумевает, что можно быть кем-то одним сегодня и кем-то другим завтра. То, что раньше называлось расстройством личности, теперь стало «флюидной идентичностью».

Наиболее радикальные приверженцы гендерной теории ведут самую настоящую войну с реальностью — войну, в которой они требуют от нас участвовать. Их цель — не позволять нам утверждать как факт, что реальный мир существует, и мы в нём живём; даже сделать так, чтобы следующие поколения порвали все связи с реальностью ради жизни в иллюзорном мире, где идентичности изменчивы, а тела — не более чем временные вместилища для этих идентичностей. Подобный иллюзорный мир будет немногим отличаться от метавселенной, над созданием которой ныне работает Facebook. Бегство от реальности нашло благодатную почву в интернете, где идентичности декларативны и флюидны. Жизнь в интернете — это реализация «гендерного подтверждения»: в сети идентичность невозможно верифицировать и можно изменить одним нажатием кнопки.

Само собой, всегда остаётся вариант встречаться с людьми in the real life, но это куда тягостнее: в реальной жизни никогда не знаешь, что может произойти — хуже того, можно чем-то заразиться. Взаимодействие в реальном мире вызывает у молодых интернет-пользователей всё больший дискомфорт, и пандемия коронавируса лишь усугубила ситуацию. Одержимость виртуальной реальностью — это повсеместный тренд: он особенно ярко выражен в Японии, где в конце 90-х годов появились хикикомори — молодые люди, которые не выходят из дому и не контактируют с внешним миром месяцами и даже годами.

Это бегство от реального мира в воображаемый обусловлено современным образом жизни. Кристофер Лэш в своей книге «Восстание элит», вышедшей в 1995 году, через год после его смерти, отмечал, что в силу природы своей работы элиты утратили связь с реальностью и презирают работников физического труда, которые эту связь сохранили. Единственная работа, которую современные элиты считают действительно «творческой» — это их собственная работа, которая состоит в «череде абстрактных умственных операций, совершаемых в офисе, преимущественно при помощи компьютера». Эти новые элиты не производят материальных благ, и это отдаляет их от мира. «Интеллектуальный класс безнадёжно далёк от материальной стороны жизни … Он живёт в мире абстракций и изображений; виртуальном мире, состоящем из компьютерных моделей реальности — так называемой "гиперреальности" — в противовес непосредственной, осязаемой реальности, в которой живут простые мужчины и женщины». Отсюда вера в «социальное конструирование реальности» — «центральную догму постмодернистской мысли», которая является «отражением их жизни в искусственной среде, свободной от всего, что не поддаётся контролю со стороны человека». «Интеллектуальный класс отрезан не только от окружающего мира, но и от самой реальности».

Продолжением этого тренда стало появление интернета и виртуального мира. Пандемия Covid-19 обнажила разделение в обществе, в неодинаковой мере затронув тех, кто может работать удалённо, и людей, работающих по старинке — тех, благодаря кому мы смогли выжить во время локдауна; тех, кто занимался доставкой товаров первой необходимости и заботился о нас, рискуя собственным здоровьем. Сильнее всего пострадали те из них, которые либо не имели возможности соблюдать социальное дистанцирование, либо страдали хроническими заболеваниями — то есть, преимущественно бедные. Как подчёркивает Джошуа Митчелл, в западном обществе существует «пропасть» между «цифровым классом» и классом «трудящихся в реальном мире»: «Если вы можете позволить себе соблюдать карантин, делать покупки через интернет, развлекаться при помощи компьютера и зарабатывать на жизнь по Zoom, — вы относитесь к цифровому классу. Если же вы носите свои покупки в руках, не имеете аккаунта на Netflix или Amazon и занимаетесь производством товаров, то принадлежите ко второму классу». Митчелл отмечает, что «мечта цифрового класса — это мир без хаоса "вещей", без ограничений, без проблем, свойственных смертным людям». Люди, живущие в реальном мире, не разделяют эту мечту: «Они живут так, как жили люди испокон веков: в мире времени и пространства, среди объектов и занимаясь физическим трудом».

Данную идею развивает Мэтью Кроуфорд, который видит в утрате связи с реальностью одну из главных причин современных проблем. В своей последней книге он утверждает, что вождение автомобиля — это занятие, которое заставляет нас постоянно поддерживать связь с реальностью благодаря необходимости следить за дорогой, переключать передачи, тормозить, ускоряться и так далее. Вождение доставляет удовольствие, так как подразумевает контролируемый риск. Кроуфорд обеспокоен появлением беспилотных автомобилей: по его мнению, несмотря на их очевидное преимущество с точки зрения безопасности, они превратят нас из главных действующих лиц в пассажиров собственной жизни. Когда отпадёт необходимость управлять машиной, люди будут всю дорогу смотреть в экран, на котором будут рекламировать свои продукты Amazon и Google.

Вызывает беспокойство, что ожесточённая война с реальностью ведётся параллельно с тем, как GAFAM призывают нас променять реальный мир на виртуальный мир метавселенной. Кто-то может сказать, что идея виртуального мира обречена. Однако ход мыслей её пропагандистов вполне разумен и убедителен. Марк Андриссен, основатель Netscape и член совета директоров Meta, утверждает, что «жизнь большинства людей убога, грустна и безынтересна». «Крошечный процент людей живут в богатой реальной среде, полной разнообразных стимулов, и окружены интересными людьми», тогда как большинство лишены подобной привилегии; поэтому их онлайн-жизнь будет намного более богатой, чем их реальная физическая и социальная среда. В ответ на возражение о том, что нужно улучшать реальный мир вместо того, чтобы предлагать большей части человечества жить в мире виртуальном, Андриссен отвечает: «У нас было 5 тысяч лет, чтобы улучшить реальный мир, и совершенно очевидно, что он по-прежнему не соответствует ожиданиям большинства людей; я не думаю, что стоит ждать ещё 5 тысяч лет, чтобы увидеть, достигнем ли мы цели. Мы должны создавать онлайн-миры, которые позволят сделать жизнь, работу и любовь прекрасными для всех». Невольно поражаешься цинизму данного предпринимателя; однако невозможно отрицать, что его бизнес-модель имеет смысл: в мире куда больше несчастных беднянов, чем богачей. Поэтому давайте-ка отправим их всех резвиться в виртуальном мире. Тогда привилегированные классы наконец смогут наслаждаться красотой реального мира в одиночестве.

©Jean-François Braunstein

Это отрывок из книги. Оригинал можно почитать тут.