Алексей Конаков. Харитонов и радио

Материал из #17 [Транслит]: Литературный позитивизм

Читать прозу Евгения Харитонова — вглядываться в «узор»: в прихотливые изгибы фраз, в неожиданные промельки букв, в перевернутые вверх ногами слова, в разнообразие шрифтов, в кромешную суету знаков препинания. Такое письмо напоминает нам, в первую очередь, об оригинальных книгах русских футуристов начала двадцатого века — с их интересом к материальному бытованию знака, к фактуре самовитого слова. Хорошо известно увлечение Харитонова творчеством Алексея Крученых, тексты которого он регулярно перепечатывал и на которого ссылался в своей научной работе о жестовой терапии. При этом, конечно же, не следует сводить формальные особенности харитоновской прозы к простому наследованию футуристам — такое решение оказалось бы и тривиальным, и чересчур абстрактным. Нам кажется, что переосмысление стилистического опыта того же Крученых опиралось у Евгения Харитонова на куда более конкретный и специфический материал. Этот конкретный материал — укорененность в советской повседневной жизни эпохи застоя и, прежде всего, знаменитое сиденье «под домашним арестом», многократно манифестированное Харитоновым. И потому адекватное прочтение харитоновских текстов обязательно должно подразумевать учет этой антропологической рамки, в которой находился и вне которой не мыслил своего существования автор.

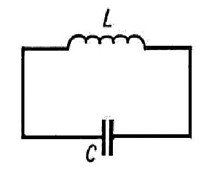

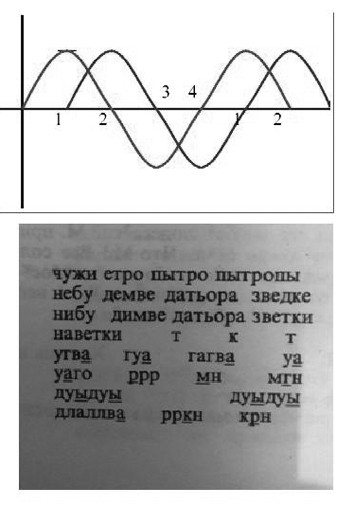

Для решения поставленной задачи мы хотели бы предпринять, опираясь на известную теорию Маршалла Маклюэна, некий обходной маневр, суть которого заключается в смене медиума. Маклюэн так говорил о цензуре в Понимании медиа: «Поскольку сообщением является само средство коммуникации, контроль над ним выходит за рамки составления программ. Ограничения всегда направлены на “содержание”, а им всегда служит другое средство коммуникации. Содержанием прессы является письменное высказывание, подобно тому как содержанием книги является речь, а содержанием кино — роман» (перевод В. Николаева). С учетом подобных тезисов нам представляется продуктивным рассмотреть прозу Харитонова исходя из предположения, что одним из содержаний медиума текста является медиум радио. Но почему именно радио? И причем здесь упомянутая выше антропологическая рамка застойных лет? Прежде всего, следует отметить, что советская жизнь, при всей ее скудности, давала людям большое количество разнообразных метафорик, позволявших описывать мир, и одной из таких метафорик (весьма популярной) как раз и была метафорика радио. Лежащая в основе радио-связи идея контура с индуктивным (катушка) и емкостным (конденсатор) элементами (см. рис. 1), в котором происходят периодические электромагнитные колебания, лишь на первый взгляд кажется узкоспециальной. Стоит вспомнить многочисленные речевые клише, вроде «мое сердце волнуется», «он меня заколебал», «находить отклик», «быть на одной волне» — в них воспроизводится именно образ радиосвязи, взаимной настройки двух колебательных контуров, передающих и принимающих электромагнитные волны. Обитатели полнощных широт (север), вынужденные домоседы (зима), прилежные слушатели эфира (в отсутствие телевизоров) — советские жители перманентно воспринимают метафорику радио, запросто применяя ее для интерпретации своих настроений и чувств. Чуть заостряя, можно было бы сказать, что колебательный контур в СССР стал своего рода вульгарно-материалистическим коррелятом души; советский социализм с его культом техники предлагает понимать взаимодействие человеческих душ, разнообразные метафизические теории вроде эмпатии как сеанс радиосвязи, взаимную (успешную либо неуспешную) настройку приемника и передатчика. Отсюда берут начало многочисленные выражения типа «моя душа его не принимает» и так далее.

Конечно же, подобные сопоставления всегда могут быть прочитаны как скучное остроумие, курехинская микология, гуманитарный анекдот. Здесь, однако, обязательно нужно учесть, сколь популярным было радио в эпоху позднего социализма. Вспомним повсеместные (в каждой квартире) радиоприемники (как стационарные, так и переносные), непременные кружки радиолюбителей при Домах Творчества, всесоюзный журнал «Радио» (ранее «Радио-любитель» и «Радиофронт») с его огромными тиражами, нелегальную (

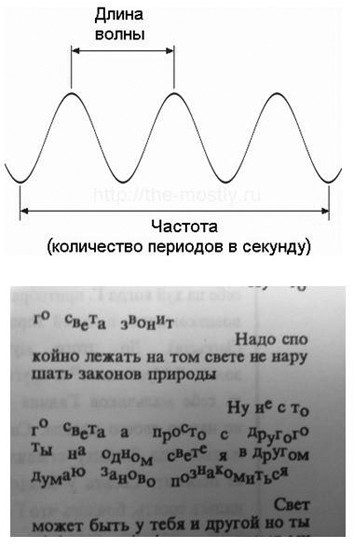

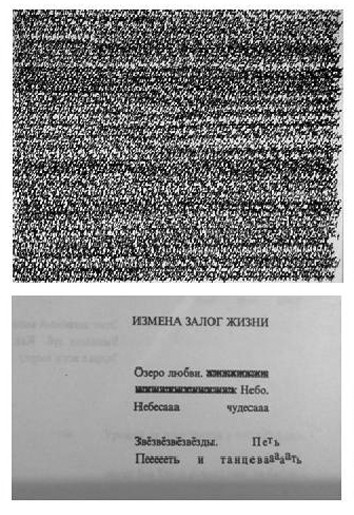

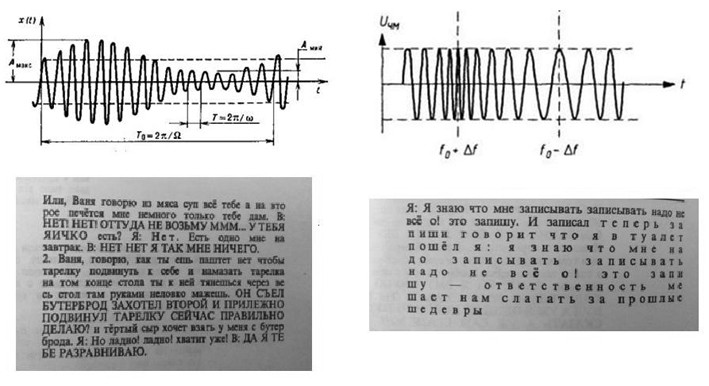

Маклюэн отмечает: «Новое средство коммуникации никогда не бывает добавлением к старому и никогда не оставляет старое средство в покое. Оно не перестает подавлять старые средства коммуникации до тех пор, пока не найдет им новое положение и не облечет их в новые формы». Так и антропологическая практика использования радио (нового средства коммуникации) советскими людьми влияет на формальное исполнение текстов (старое средство коммуникации) Евгения Харитонова — и результаты этого влияния могут быть продемонстрированы на множестве примеров. Так, сама форма радиосигнала неоднократно фиксируется Харитоновым в расположенных по синусоиде фразах (см. рис. 2), характерные шумы и помехи радиоприемника даны в виде нечитаемых знаков и слов (см. рис. 3), амплитудная (AM) и частотная (FM)модуляции радиосигнала тематизируются изменением (модуляцией) высоты букв и величины межбуквенного интервала (см. рис. 4), наконец, фазовый сдвиг синусоиды (запаздывание сигнала во времени) воплощен в аналогичном сдвиге внутри фразы, когда общепонятное «чужие тропы тропы тропы не будем ведать о разведке» превращается в странное «чужи етро пытро пытропы небу демве датьора» и т. д. (см. рис. 5). В последнем случае перед нами, по сути, предстает знаменитая «сдвигология» Алексея Крученых — с тем важным отличием, что у Харитонова сдвигание лишено какого-то бы ни было саркастического намерения, но дано как простой технический (радиотехнический) эффект. Вновь возникшее здесь имя Крученых совсем не случайно: русский футуризм, стремясь оправдать название, перманентно манифестировал свою любовь к техническому прогрессу и к радио в том числе. Вспомним, к примеру, величественный образ поэта, ставшего гигантской радиовышкой в «Пятом Интернационале» Владимира Маяковского («Ловлю долетающее сюда извне./ В окружающее вросся./ Долетит — и я начинаю звенеть и звенеть/ антеннами глаза, глотки, носа./ Пространств мировых одоления ради,/ охвата ради веков дистанций/ я сделался вроде/ огромнейшей радиостанции») или визионерские мечтания Велимира Хлебникова: «Радио становится духовным солнцем страны, великим чародеем и чарователем. Вообразим себе главный стан Радио: в воздухе паутина путей, туча молний, то погасающих, то зажигающихся вновь, переносящихся с одного конца здания на другой. Синий шар круглой молнии, висящий в воздухе, точно пугливая птица, косо протянутые снасти. Из этой точки земного шара ежесуточно, похожие на весенний пролет птиц, разносятся стаи вестей из жизни духа». Именно на фоне подобного (восторженного) отношения к радиосвязи русских футуристов с пугающей ясностью видна трансформация, осуществленная в андеграундной прозе Харитонова. Крайне выразительная и примечательная картина: спустя полвека после Хлебникова и Маяковского, в унылой брежневской Москве обнаруживается автор, который берет формальные находки футуристов и с их помощью тематизирует радио на принципиально новом этапе — уже не как радостную раннесоветскую мечту о единении всех жителей планеты, но как распространенную антропологическую практику эпохи позднего социализма, как странный способ советского человека организовать себе приватное и, по большому счету, бессмысленное хобби. В фирменном мрачном стиле радио у Харитонова перестает быть окном в мир, окном возможностей, но оборачивается — точно по Юрчаку — пространством вненаходимости, занятием вечного домоседа, меланхоличным и почти аутичным эскапизмом. Воплощенные в формальных особенностях текста радиоэффекты, о которых мы говорили выше, не воспринимаются читателями, но просто присутствуют в харитоновской прозе как характерная примета времени (когда все превосходно знали, что такое амплитудная модуляция, где купить конденсаторы и как поймать Дели). Все в точности по Маклюэну — радио (средство коммуникации) в текстах Евгения Харитонова не сообщает нам ни о чем, кроме как о самом себе, о своем наличии: сакраментальное «medium is message».

Таким образом, рассматривая тексты Харитонова в качестве конкретного материального (по сути — документального) отпечатка, результата того перманентного давления, которое радио оказывало на всех советских людей, мы можем сделать ряд интересных выводов. Выводов, прежде всего, о принципиальной непрерывности культурного производства — никогда не останавливающегося, но лишь меняющего ведущие медиумы (подобно тому, как чередуются «старшая» и «младшая» линии в формалистской теории литературы): в эпоху ослабления печати главная роль достается кино, насильно остановленные поиски архитекторов продолжают композиторы, авангардные интуиции литературы сохраняются в радиосвязи. Кажется, в этом и состоит основная ценность рассматриваемого нами медиума: радио оказывается той действительно уникальной точкой, из которой мы видим, как антропология позднего социализма, неподцензурная харитоновская литература встречаются с опытом русского футуризма, как в габитусе советского человека эпохи застоя, живущего «под домашним арестом», трансформируются и «превращаются» утопические мечты будетлян, как в творчестве Евгения Харитонова исчезает разрыв между модернизмом эпохи революций и всей послевоенной культурой.