Aufschreibesysteme 2000, или «Пошлите девочкам мейл, они все сделают»

Материал из #23 [Транслит]: Материальные культуры авангарда

Поэзия и теория поэзии на русском языке не всегда славились чувствительностью к материальным условиям существования означающего. Почти весь XIX век в русской поэзии господствовало то, что можно назвать фет-коммуникацией, или желанием «без слова сказаться душой» (Фет), то есть ставкой на бесплотную коммуникацию, а также общую враждебность к вербализации («Мысль изреченная есть ложь» — Тютчев). Только с момента «воскрешения слова» в 1913 году, то есть с даты первого манифеста формализма-футуризма, не замечать материальность означающего в поэзии и теории более невозможно.

Некоторое количество версий или сценариев этой материализации (наряду с упомянутой и принадлежащей Шкловскому, это и программы слова и буквы как таковых Крученых–Хлебникова, и материализация метафоры у Маяковского, и уподобление стихов материальным объектам у Хармса и так далее) приводят к тому, что уже к концу 1920-х Борис Эйхенбуам предлагает теорию литературного быта, материализующую уже не только условия записи, хранения и передачи литературных текстов, но и отмечающую материальность ближайшего бытового обихода литературы, ее институционального окружения. Впрочем, активно используя понятие быта и литературной техники, формалисты все еще не обращали достаточно внимания на реальные медиа-технические устройства эпохи, обеспечивающие циркуляцию означающего, — к примеру, на выход на рынок первых фонографов в тот же год, что и выход на литературный рынок воскрешенного слова / слова как такового (марки могли немного различаться) или на активное вхождение в писательский обиход пишущей машинки. Со значительно большим вниманием (а в случае Шкловского — даже участием) отнеслись формалисты к появлению такого расширения человека, как киноаппарат. Но тем более русских формалистов — еще сплошь белых, предположительно гетеросексуальных мужчин — можно упрекнуть в том, что никто из них не интересовался отношениями полов с означающим и

Разве что опять же Шкловский в «Zoo, или Письмах не о любви» — тексте, который и сам является примером медиа-коммуникативной петли: письма с наложенным формально-тематическим ограничением («не о любви») пишутся к женщине, «у которой нет для него времени» и которая сама оказывается (будущей) писательницей. Зато у

Такой сложный узел отношений — между полами, означающим и государственной машиной — можно распутать благодаря инструментарию, предложенному в книге Фридриха Киттлера «Aufschreibesysteme 1800/1900». Понятие «дискурсивной сети» или «дискурсивной инфраструктуры» позволяет описать романтическую ставку на означаемое (с запозданием отрабатываемую Фетом и Тютчевым, зачастую занимающимися переложениями стихов с немецкого) как следствие рукописной техники обработки означающего, педагогических задач, возложенных на женские уста, и государственных — переданных в мужские руки в Прусском государстве около 1800 года. Перелом в подобном гендерном разделении труда по записи, хранению и передаче означающего происходит около 1900 года, когда рукописную практику мужчин — служителей муз и государственной машины — оттесняет ряд новых конт (р)актов между человеческим телом (всегда гендерно-конкретным) и

Все это имеет место с момента «воскрешения слова» и в русской, то есть уже советской литературе, где вещи, технические объекты обретают не меньшую автономию, чем женщины, а характер отношений тех и других с государственными мужами носит не менее, а то и более специфичный характер, чем в Веймарской республике, из столицы которой Шкловский пишет письма не о любви к женщине, находящейся в том же городе, а также письма Советскому правительству, в которых он рассуждает об автомобилях, технических расширениях человека и литературной технике.

Можно предположить, что если отношения полов с

Во многом такое разделение труда по обеспечению циркуляции означающего сохраняется и в постсоветском обществе, даже если оно оспаривается регулярными призывами женщин в литературу, критикуется гендерными исследователями или атакуется авторками-феминистками. С нашей точки зрения, однако, никакое гендерное неравенство невозможно преодолеть, если учитывать только государственное или институциональное регламентирование вопроса и не обращать внимание на отношения полов с означающим в

Сказать «тексты Станиславы Могилевой» — значило бы в очередной раз согласиться с подслеповатостью литературной критики, привыкшей видеть тексты и только тексты, но упорно не замечающей то (и тех), что обеспечивает их циркуляцию, презентацию и даже лаудацию [1]. А в случае Могилевой — и само их написание. Между тем отношение «собственно поэтической» работы Могилевой и ее институционально-технических обязанностей, той невидимой работы, благодаря которой существует добрая половина петербургских литературных институций, представляется нам самым интересным — как в отношении самих текстов, так и в отношении самой сцены. Эта работа, теперь не отделенная от «высоких задач» физически и носящая такой же нематериальный характер, что и обслуживаемая ей, оттесняется намного более тонкими идеологическими операциями и считается настолько сорной, что за нее даже платят деньги, — случай в современном литературном быту почти исключительный.

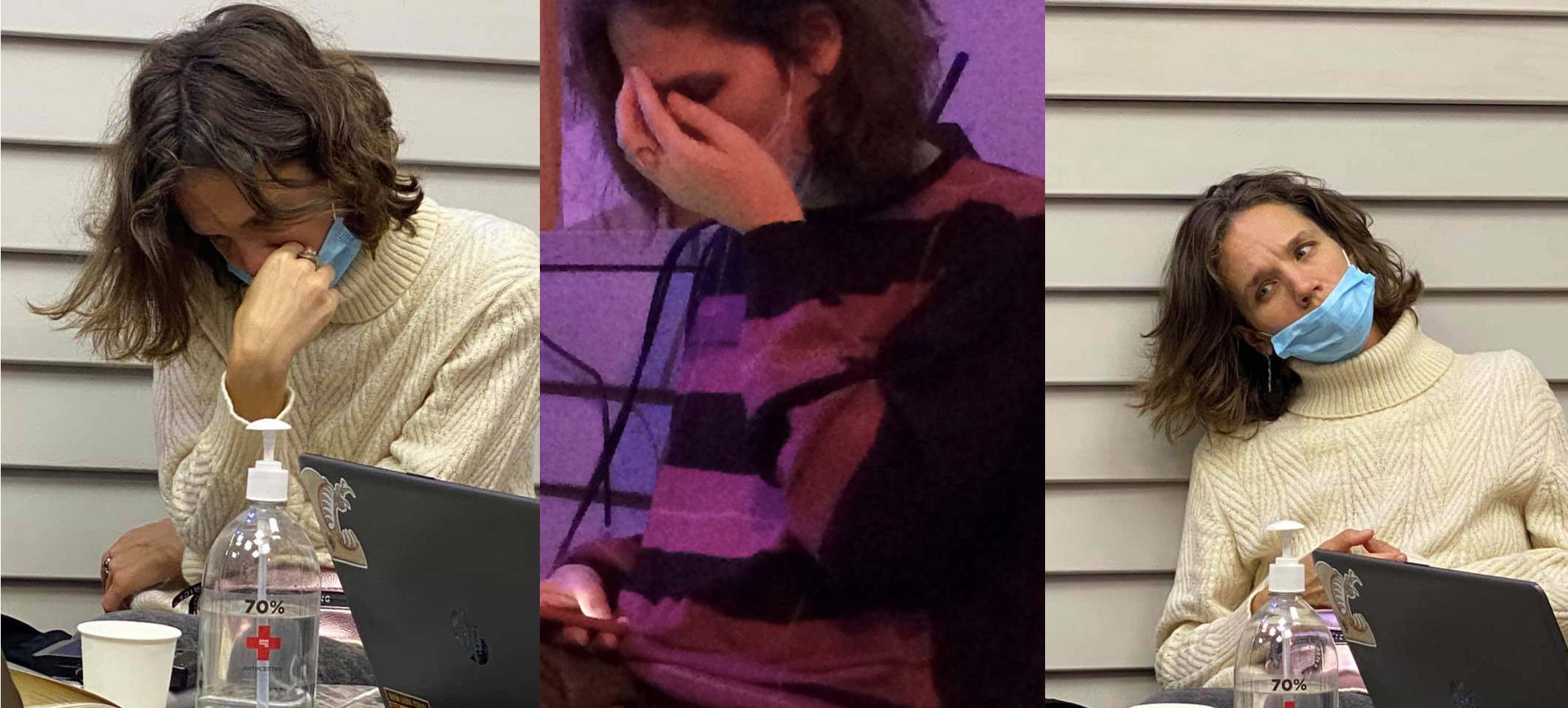

Между тем в задачи Aufschreibesysteme 2000, по предварительной оценке, входит следующее: почтовая рассылка участникам, формулировка публичных анонсов, создание оригинал-макетов афиши (в особо торжественных случаях), съемка видео собственными руками и оборудованием во время мероприятия. Как давно дал понять своей практикой еще один работник невидимого фронта интеллектуального производства — оператор Непроизвольного телевиденияСергей Югов, немаловажная часть литературного мероприятия происходит за пределами освещенного анонсом — в том числе на плохо освещенных октябрьско-мартовских набережных Фонтанки или на прилегающих кухнях, кадры откуда как правило становятся частью фото-отчетов (произвольно или нет). Поэтому в список негласных служебных обязанностей куратора поэтического мероприятия можно добавить: со всеми выпить, всем скрутить самокрутку и со всеми затусить, а в конце заказать такси — тем из литераторов, у кого пальцы от холода или алкоголя не попадают по тачпаду.

Теперь в жизни (пишущей, печатающей и коммуницирующей в мобильных интерфейсах) женщины есть не только синтаксис, но и лингвопрагматика, и медиология, не говоря уж о том, что ремесло и машина меняют ее не меньше, а то и больше, чем мужчин, все еще слишком часто ставящих подписи, просящих соединить или говорящих «мотор».

Несмотря на это, во всех случаях публичной презентации текстов Могилевой, свидетелем которых я был, всегда немного стыдливо добавлялось «ну, а еще Стася ведет все соцсети и всю логистику», как это было, когда она возвращалась из аэропорта с male-участником поэтических чтений, не способным добраться самостоятельно, или ненадолго передавала смартфон, ведущий трансляцию поэтического вечера, на которой ей в этот момент «посчастливилось» выступить и самой.

В знак разрыва с традиционной поэтической критикой в этом комментарии к публикуемой подборке мы не станем анализировать ни единого поэтического текста Могилевой. Намного более осмысленным в данном случае представляется рецензировать в качестве литературных произведений анонсы «Порядка слов» и анализировать стиль пресс-релизов Премии Драгомощенко, в написании которых Могилева принимала участие, обсуждать детали цветоделения верстки календарей семинара «Ф-письмо» или сканы посадочных талонов, которые переполняют электронный почтовый ящик и голову Могилевой, наконец посвятить отдельное исследование трекингу звонков с мобильного телефона или анализу мобильного трафика Могилевой. А поэтические тексты — это всего лишь компромисс со старой Aufschreibesysteme.

Павел Арсеньев

1. Эта филологическая подслеповатость исключает медиа-техническое то и институциональное тех (чаще всего — женщин), что обеспечивают литературное производство — в равной степени или даже связанным образом. В качестве компенсации она готова признать существование медиа-поэзии или феминистской критики, но сами эти компенсаторные понятия призваны сохранить нетронутыми исходные методологические основания литературоцентризма.