Дмитрий Волкострелов / Павел Арсеньев. Диалог о дискурсивном театре

Материал из #18 [Транслит]: Драматургия письма

Читка

Павел Арсеньев: В качестве начальной терминологической ставки можно назвать дискурсивным театром то, как уже новая драма обращалась к определенной форме презентации текстов, находившейся на границе подсобности и самоценности: читка — это и полуфабрикат для будущей постановки (поскольку исключает движение, декорации и другие родовые элементы театра), и одновременно манифест самоценного минималистского речевого театра. Возможно, такая форма бытования текста не исключала дальнейшей и постановки пьесы в более традиционном виде, но во всяком случае она не предполагала, что может быть инсценирована сама по себе, то есть быть осмыслена как таковая. Именно эту стадию становления эстетического самосознания, по моему мнению, эта форма и переживает в работах театра post.

Дмитрий Волкострелов: На самом деле этот жанр читки, цель которого — представить текст как таковой, располагает не только своим фестивалем молодой драматургии, благодаря которому он активно развивается (на «Любимовку» в прошлом году было прислано 453 пьесы), но и накладывает определенные ограничения на режиссера (отсутствие грима, костюмов, фонограммы, «режиссерских находок»), так что, безусловно, это некоторая сознательная практика.

ПА: Если попробовать дать феноменологическое описание сценической формы театра post, то мы видим на сцене актера/ов и текст, который читается, произносится («Хозяин кофейни»), иногда параллельно проецируется («Июль»), выступает подписями к фотографиям («Я свободен») и живет в самых различных других формах. Позволю себе признаться, что я так внимателен к этому потому, что точно такой же акцент на означающем мы ставим в своих работах по экранизации поэтических текстов. Очень часто это монодрама, ведь если актер остается один на сцене, главным медиумом спектакля по необходимости оказывается звучащая речь, а главным визави актера, с которым он выстраивает отношения, — текст. Такое последовательное акцентирование медиальности текста представляется в данном случае конструктивным фактором самого театра (который вообще может как делать, так и не делать речь столь критериальным для себя условием).

ДВ: Абсолютно справедливо. Особенно в случае спектакля «Июль», сюжет которого не сводится к истории кровавого маньяка и психопата, от лица которого написан текст (который можно даже назвать поэтическим), но коренится в истории отношений исполнительницы с текстом (а его должна исполнять, по замыслу автора, именно женщина), того, как они развиваются на протяжении спектакля. Что касается «Хозяина кофейни», то это не история отношений артиста с текстом, а

Самообнаружение/поломка высказывания

ПА: Такое самообнаружение акта высказывания, как мне кажется, объединяет «дискурсивный театр» с многими другими экспериментальными версиями театра, в которых происходило феноменологическое выявление голоса, телесности, техники/медиа или, наконец, участия зрителя.

Главное же отличие такого театра от жанрового тогда будет в том, что он не (только) рассказывает истории, но выявляет и средства показа, плотность среды и участие инструментов. Точно так же, как в самосознающей литературе происходит материализация медиальности текста, вокруг или точнее из самой сценической речи тоже может быть разыграна целая драма. Но как бы ты сам определил свои отношения с постдраматическим театром, поскольку в названии твоего театра тоже присутствует важная приставка, точнее, постфикс?

ДВ: Экспериментальный театр, прежде всего, занимается размышлением о том, что за театр он есть. Название нашего театра появилось до того, как книга Лемана о постдраматическом театре была переведена, и мы не даем ни такой, ни

ПА: И все же имеется некоторая непроясненность отношения постдраматического театра с текстом: Леман высказывается против всякой литературности, с другой стороны, саморефлексивное, постлитературное присутствия текста, не только допустимо, но даже может стать одним из конструктивных факторов постдраматического театра, как мы видим в случае театра post. Дело, очевидно, не в том, что акцент переносится на текст, некую обильность рассказывания, но в том, что это позволяет в нем самом обнаруживать события нового типа. Вместо событий, о которых может рассказать традиционный театр, выявляется событие самого высказывания: так, в случае «Злой девушки», последний показ которой мне удалось увидеть, мне показалось, что ввиду надвигающейся по сюжету зимней спячки сценическое действие переселяется в речь, начинает скорее пересказываться, чем изображаться, а в случае «Элементарных частиц» Семена Александровского шестидесятнические дискуссии взахлеб очень точно метафоризуются посредством техники произнесения реплик встык, вообще без пауз.

ДВ: Согласно сюжету, действие в привычном смысле в «Злой девушке» действительно замирает и иссякает, актеры перестают совершать какие-то действия, что-то делать.

ПА: Говорить же при этом они начинают все больше и больше. И вот здесь-то и выясняется, что речь становится не только главным действующим лицом в таком театре, но и главной сценой или средой действия. Это позволяет нам представить театральное высказывание, которое будет не просто вести повествование о

К такому самосознанию медиума часто приходит через поломку, но это не обязательно подразумевает полное обрушение условности, непрестанное «выглядывание пуппенмейстера» (как это называл Набоков) или сценический аналог «романа о том, как не пишется роман». Однако это с необходимостью заставляет театр существовать на границе рассказывания о

ДВ: Поскольку нас можно назвать текстоцентричным театром, то я бы говорил скорее о текстах, обнаруживающих невозможность письма, работающих с этой невозможностью и все же находящих его новые формы. Все это не только формальная проблематика, но и следует из неприметной жизни обычного человека. Иногда это действительно приводит к существенным затруднениям в рассказывании или даже сводит весь текст спектакля к двум предложениям, как это имеет место в случае «Солдата» (наша копродукция с Театром.doc).

Изъятие

ПА: Вопрос о реализме в театре сводился обычно к выбору между сокрытием акта рассказывания (попыткой на определенной сюжетной скорости имитировать жизнь, заставить зрителя забыть о том, что он все это время просто сидит в партере) и, с другой стороны, его акцентированием (попыткой радикально застопорить рассказывание, чтобы обнаружить саму ситуацию, в которой сейчас находятся актеры и зрители). Это выбор между погоней за самой жизнью и усугублением условности, которая тем не менее (или тем более) приближает к реальности ситуации самого спектакля, в которой находятся актеры и зрители в данный момент. Такой реализм можно было бы назвать индексальным.

ДВ: Мне важно не забывать, что мы находимся

Я бы сказал, что мне важна процедура исключения, вычитания. Ведь часто театр понимается как место, где давление оказывается сразу на все рецепторы, согласно тому, как нас учат, что театр это синтез искусств, — а теперь еще есть видео-проекция, и ее тоже было бы недурно включить. Чтобы продемонстрировать все чудеса. Но мне кажется, что интересно исключать что-то: действие как таковое, или визуальную составляющую, или звук. Исключить или крайне минимизировать, как это иногда требует сам текст пьесы, как к примеру в «Я свободен» — еще одной пьесе П. Пряжко, которую он написал из фотографий. Там есть история и не одна, есть герой и есть я, показывающий эти 535 фотографий на протяжении часа, произнося всего 13 реплик. В случае спектаклей по текстам Джона Кейджа мы опять же в одном случае исключаем визуальное, давая возможность полностью сконцентрироваться на тексте, произносимом актерами, которых мы, к тому же, не видим, а в другом — мы вообще отказываемся от актеров, и спектакль создается самими зрителями.

ПА: Тогда получается, что дискурсивный театр — это не тот, где много говорят, но тот, который делает видимой саму ситуацию коммуникации со зрителем и пребывания в общем пространстве, возможно, отказываясь от одного или нескольких каналов воздействия, которым в конце концов может оказаться и речевой.

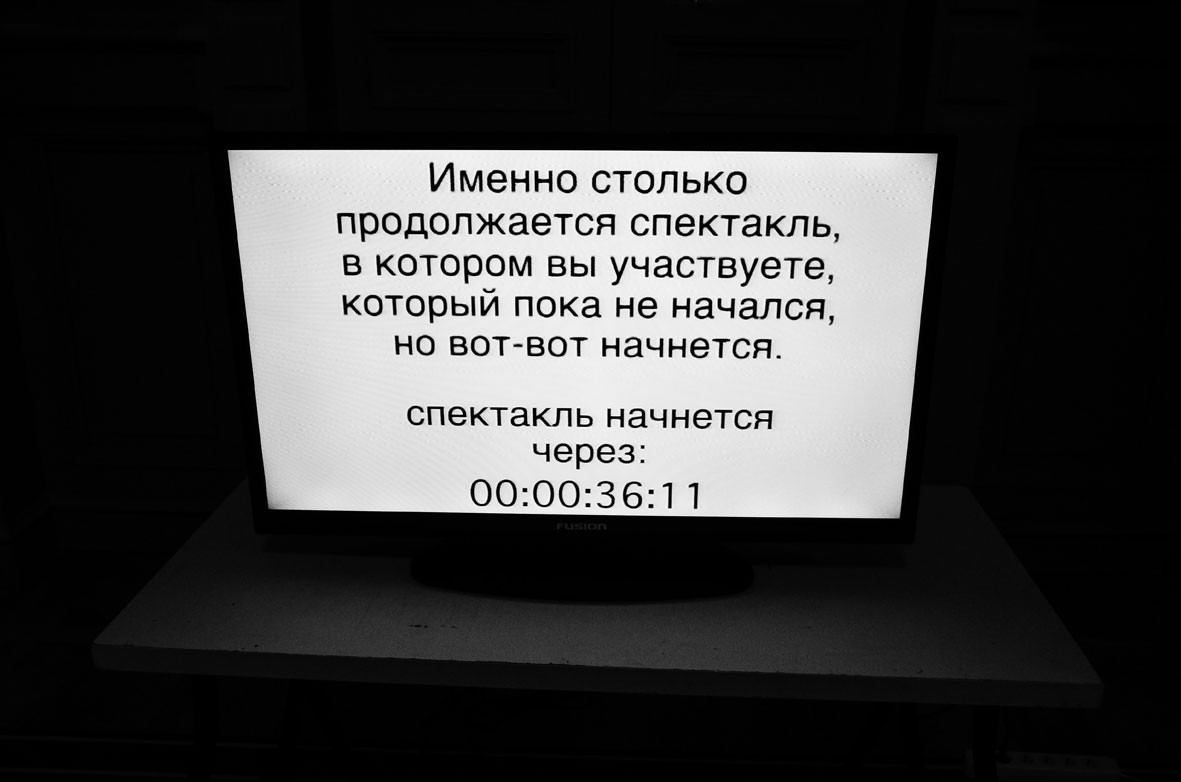

ДВ: Соглашусь, что важным элементом может действительно являться само нахождение вместе, проведение времени друг с другом. На спектакле «Злая девушка» мы в процессе репетиций сформулировали, отчасти в шутку, отчасти серьезно (в ответ на опасения, что будет скучно) такую максиму, что, безусловно, может быть скучно, неинтересно, но это может позволить кому-то из зрителей почувствовать, как медленно уходит время его жизни. Мне кажется, это очень важное ощущение, ведь часто даже экспериментальный театр намерен меня как зрителя пленить, завоевать целиком и полностью — но может быть и театр, который дает мне свободу.

Индексальный (дейктический) реализм

ПА: Последний вопрос, которого я хотел коснуться, связан с политикой репрезентации и стратегическим значением акцента на минимализме, на тексте, на изъятии. Если раньше широкое движение Театра.doc можно было спутать с реваншистским «новым реализмом» (и там реальность, и тут реальность), то в

ДВ: Не уверен, что так важно чему-то противопоставляться, но должен признать, что медиальная реальность, в которой мы сегодня живем, совсем не помогает понимать, осознавать эту собственную реальность жизни. У меня есть шуточная теория, объясняющая, почему актеры так много пьют: представьте себе, как мир шекспировских или чеховских пьес, в котором актер существует в течение рабочего дня, стыкуется с тем миром, который актер застает, выходя на улицу после работы. А работать вот с этой современностью и с этой реальностью средствами театра очень важно.

ПА: Действительно, порой, чтобы указать на реальность, театр должен делать не больше, а меньше и в

ДВ: Я часто привожу пример из истории спектакля «Злая девушка», в ходе подготовки которого я попросил актеров фотографировать и сам снимал ничем не примечательные улицы (для этого я специально впервые побывал в Купчино). И вот мы показываем эти фотографии в процессе спектакля, и в

ПА: Мне в свою очередь вспоминается еще один случай сквозного указания на «собственную реальность» зрителя. В конце «Хозяина кофейни» демонстрируются фотографии зрителей, которые каждый раз делаются режиссером перед спектаклем в фойе (на что сперва никто не обращает внимания), что даже еще интереснее, чем включение реального купчинского подъезда, поскольку включает не просто действительность «обычного человека», но действительность присутствия самого зрителя спектакля в теле этого же спектакля. Это можно назвать формой дейктического реализма, предполагающего включение не только имитаций и репрезентаций (сколь угодно повседневной реальности), но самих необработанных фрагментов реальности, реальности еще более неприрученной эстетически и предельно близкой к существованию зрителя в качестве такового.

Читайте также:

Павел Арсеньев о спектаклях театра post:

Сцена речи и забастовка репрезентации (о «Любовной истории»)

Как сказать что-нибудь при помощи слов? (о «Хозяине кофейни»)

Замедление метаболизма театрального действия (о «Злой девушке»)

О спектаклях новой драмы и других эпиходах дискурсивного театра:

По направлению от УФМС к СВАНу (о «Сване» Родионова-Троепольской)

Хореография речи (о «Танце Дели»)

Фрагменты речи опьянённого (о «Пьяных»)

Театр-вне-себя или шизофренизация голосом (о спектаклях “Rimini Protokoll”)

Вокруг да около Достоевского (об лаборатории «Вокруг да около»)

О театре «второго авангарда»

Драматургия в бане, или Несчастья демократии // НЛО № 126 (2014)