Георг Витте. Запись на Джоконду. Об очевидно неочевидных изображениях

Материал из выпуска #17 [Транслит]: Литературный позитивизм

Вероятно, в современных дискуссиях о рисунке можно выделить две основные тенденции. Во-первых, это дискуссии об энергетической интенсивности, которую несут в себе изобразительные штрихи как следы телесного события. Конрад Фидлер писал о следах «линейного жеста». Василий Кандинский говорил о «силе» линии. Ролан Барт описывал «графический жест». Жиль Делез и Феликс Гваттари развивали представление о «графии», которая «танцует», прежде чем стать шрифтом. Телесный, интенсивный графический жест мы найдем и в литературных сценах, изображающих письмо. Вспомним, например, о возбужденных движениях рук, тела, глаз, рта, которые буквально пронизывают тело писца Акакия Акакиевича в повести Николая Гоголя Шинель.

Второе направление дискуссий о рисунке акцентирует внимание на конструктивном потенциале изображения. Речь идет не столько об экспрессивном и перформативном аспекте, сколько о семиотической аскезе. Художники-конструктивисты — Александр Родченко, Антуан Певзнер, Наум Габо и др. — требуют отказаться от материального и фактурального перегруза изображения в пользу чисто линеарной структуры. Вильгельм Воррингер усматривает в «простой линии» первоначальную манифестацию воли человека к абстракции. Палеонтолог Андре Леруа-Гуран определяет абстракцию как «источник графического выражения» и выводит из этого определения графический примат шрифта над изобразительным рисунком.

В данном тексте я хотел бы указать на существование третьего аспекта, который в названных дискуссиях остается «белым пятном». Речь идет о прагматическом и повествовательном измерении изображения. Я имею в виду способность изображения указывать по направлению от себя вместо того, чтобы демонстрировать себя само. Я хотел бы показать это на нескольких небольших примерах. Вопрос заключается в следующем: что происходит, когда изображения делегируют собственную видимость, когда их смысл состоит в том, чтобы указать на видимость, содержащуюся где-то еще, но не в них самих?

Такие зримо незримые или, по-другому, видимо невидимые изображения отличаются от смешанных форм, объединяющих шрифт и образ, как, например, в каллиграфии. Они отличаются от фигурных инициалов, от фигурных стихов (carmen figuratum), а также от экспрессионистских и футуристических рукописей, сближающихся с графикой. Их можно назвать медиальными «безбилетниками». К такого рода изображениям относятся, например, нарисованные надписи, которые не являются легендами к картинам, или подчеркивания, сделанные читателями книги, когда напечатанный текст узурпируется «шрифтом» без букв. Данные феномены встречаются в области учетных записей, регистраций, отметок, договоров, свидетельств, подписанных актов, то есть в таких письменных действиях, которые происходят где-то вне эстетического события или до него. Эти интересующие меня видимо невидимые изображения не имеют ничего общего с магией скрытого, иными словами, завуалированного, стертого, поглощенного знака. Речь идет о бюрократии: не о сокрытии знаков, а о серой их видимости.

Таким образом, речь пойдет не о самоценном жесте рисования, этом графическом акте в его эстетической напряженности, а о месте рисования в повествовании. При этом я имею в виду не только случаи, когда рисункам принадлежит ключевое значение в литературных повествованиях и киноповествованиях. Мне представляется, что изображения вне устоявшихся нарративных рамок тоже подходят для сюжетных мотивов: интриг, ловушек, обманов, заказов… В них также обнаруживается склонность к нарушенной, отложенной, обманчивой видимости.

1: Запись

Данное фото было сделано в 1980 году в московской мастерской Ильи Кабакова. Можно было бы много говорить о мизансцене этой фотографии, о направлении взглядов между наблюдателем, запечатленным человеком и картиной. Перед нами сцена в мастерской. Но я сконцентрируюсь на изображенном артефакте, то есть на произведении Ильи Кабакова. Это деревянная доска, обработанная эмалью. На нее нанесен текст: «Запись на “Джоконду” у Прохоровой Л.С. (комн. 24)».

Картину заменяет текст. Но за этой простой информацией стоит целая история. Прежде всего, это длинная и, по-видимому, бесконечная история травестирования образа Джоконды. Все эти пародии и травестии, при всей их вариативности, в определенном смысле одинаковы: они образны. Что бы ни делали с Джокондой, это манипуляции в области визуального. С ней явно что-то производят: добавляют к ней бороды и бикини, рога и шляпы, банты и курительные трубки, самокрутки, тюрбаны, парики, очки, глазные повязки. С ней проводят какие-то зрительные манипуляции, меняющие выражения лица: надутые щеки, продырявленные щеки, плотно сжатые губы, направленные вниз уголки рта, открытый рот, плотно сжатый рот. А у Кабакова нет картинки. Не только сама картина, но и вся история ее видимого разрушения исчезает. Если вообще говорить об иконоклазме по отношению к этому объекту, то перед нами — иконоклазм второго порядка.

Возникает множество вопросов. Почему мы вообще говорим о тексте и шрифте? Почему это не рисунок? Что нам мешает определить черно-белое замещение картины, нанесенное на холст, рисунком? Здесь, конечно, заявлена «запись», конкретное письменное действие. Но вряд ли обстоятельный акт написания этих букв на холсте предстаявляется актом письма. Решение живописной задачи, увеличенные буквы, длительность работы — все это делает акт письма образным актом. Илья Кабаков писал о таких медиальных промежуточных моментах графического в своих эссе. Полушутя, полусерьезно он онтологизировал «белый грунт» письменного пространства и поднял недолговечную бумажную макулатуру утилитарных записей на уровень безвременного, метафизического пространства картины. С этой точки зрения Запись на Джоконду можно было бы интерпретировать как апробирование данной мысли в шутливом эксперименте. Наскоро сделанная заметка для объявления — действие, которое длится, может быть, максимум пять секунд. Но здесь оно растягивается до вечности.

Однако этот текст, «запись на Джоконду», мы можем интерпретировать и с другой точки зрения. Зачем необходима эта запись? Чтобы получить входной билет и иметь возможность увидеть картину. Этот билет сам является текстом, текстом к картине. Он ведет к картине, гарантирует доступ к ней. Картина на доске представляет собой отличие от этого текста. Она лишь указывает на текст. Она не содержит ничего иного, кроме указания на то, что этого текста здесь нет. Он в «комнате 24». Здесь уже ядро истории — с действующими лицами, носителями имен. Речь совсем не идет об иконоборческой шутке, о наскучившем театре искажений и монструозных трансформаций «Джоконды». Это призыв к действию: записаться, внести свое имя в список. Поставить свою подпись для получения входного билета. Расписаться, чтобы что-то увидеть.

Но билета тоже нигде нет. В «комнате 24» есть только список, в который можно внести свое имя для последующего получения билета. История записи словно возводит невидимость картины в несколько степеней: объявление о записи на получение билета для осмотра, т.е. таким, которое информирует о записи на получение билета, который необходим для осмотра картины. Видимость, явленность всегда оказываются где-то в другом месте. В череде этих указаний, этих действий, этих перемен мест переносишься в такие онтологически высокие и тонкие сферы, что едва можешь дышать.

2: Заметки на полях

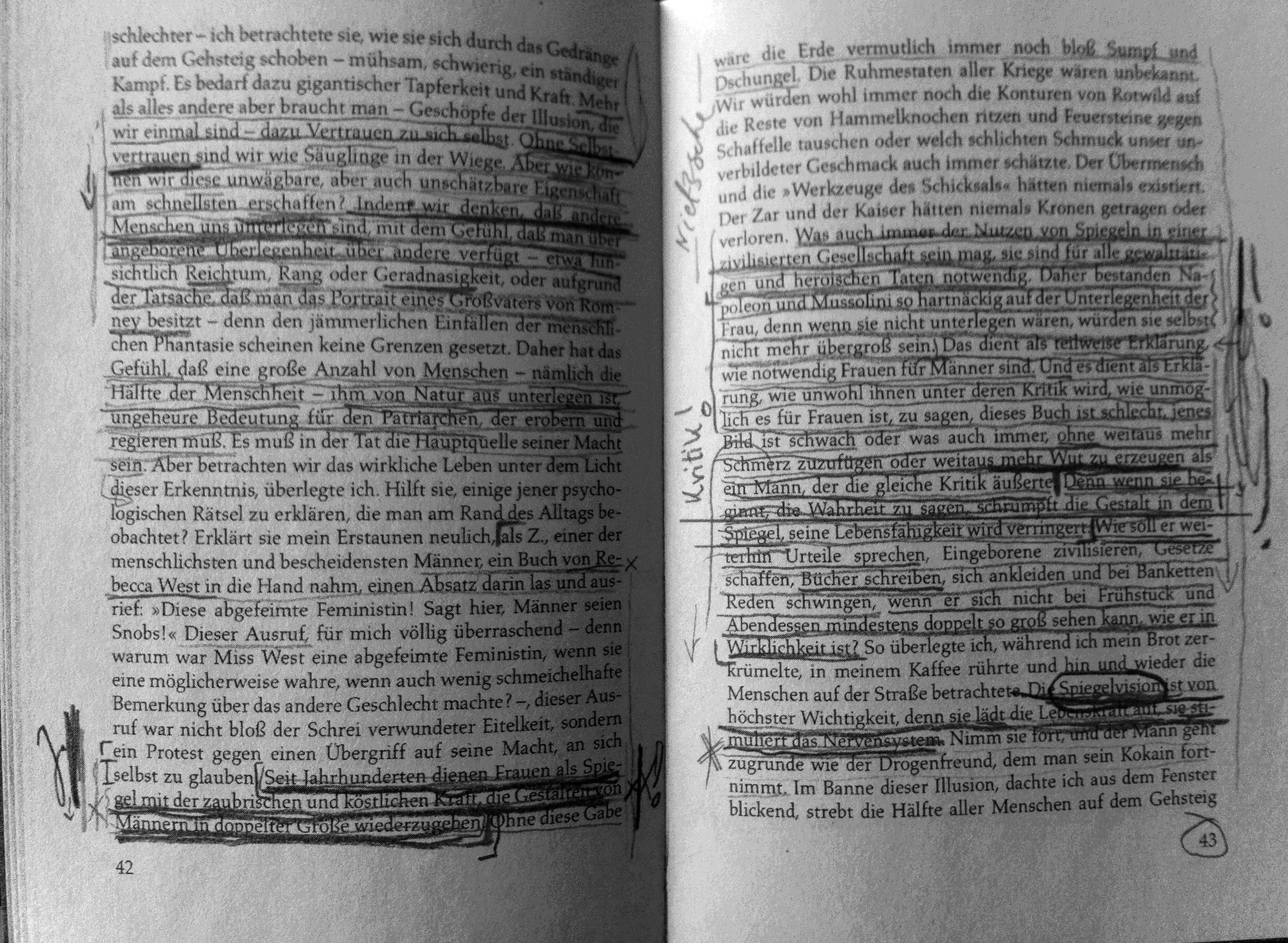

Эта страница взята из проекта Кайсы Дальберг Своя комната. Комната для себя. Четыреста тридцать три библиотеки (2011). Кайса Дальберг свела в

Что касается логической иерархии разных знаковых систем, то на первый взгляд здесь все в порядке. У нас есть первичный текст, а в качестве вторичных элементов выступают заметки читателей, относящиеся к этому тексту, направленные на него и созданные под его воздействием. На полях и под строчками мы видим пометы, указания, оценочные знаки, комментарии, которые сопровождают чтение. Но это, кажется, не рисунки, их невозможно спутать с рисунками в авторских рукописях. Тогда насколько правомерно вообще говорить о рисунках?

При пролистывании книги в нарастающей плотности подчеркиваний, в пульсирующей смене графических пробелов и скоплений знаков читательские пометы приобретают все больше собственной значимости, наполненности. Сначала замечаешь то упорство, с которым из линий образуются отдельные жанры штрихов: жанры горизонтали (подчеркивания, волнистые линии, зачеркивания), жанры вертикали (заметки на полях, восклицательные знаки, знаки вопроса, стрелки, вертикальные волнистые линии), обведения (обрамление слов, выделение предложений в скобки). И, однажды обратив на это внимание, начинаешь ощущать графический потенциал таких группировок. Рассмотрим страницу 42 внизу, слева и справа. Мы видим следующие знаки: а) эмфатически-экспрессивное подчеркивание, b) легкий линейный жест согласия, с) осторожное выражение несогласия посредством прилегающей к тексту волнистой линии, d) восклицательный знак как конвенциональный знак акцентирования, е) пометка (крестик), f) направление взгляда (стрелка), g) буква (как явное сокращение нужного или ключевого слова). Из всего этого вырастает графика. Возникают скопления знаков: можно различить как минимум два или даже три, четыре, пять графических пластов в одном месте. Значимая фраза, которая становится средством притяжения знаков, почти совсем зарисовывается. Правда, метафора «разрастания» здесь не очень уместна. Мы видим здесь как «сухие» формы — конгломераты, седиментарные отложения, так и «текучие» формы — слияния, склеивания.

Страница 43: такое сплетение пометок появилось в результате работы по меньшей мере девяти рук. Каждый читатель в отдельности намеревался иметь отношение только к тексту, но в своей совокупности читатели образовали поле собственной внутренней динамики. В этом поле пересекаются штриховки, круги, стрелки, знаки препинания, образуя пространство коллизий графических жестов. Очевидными становятся и различные «физиогномии» этих подчеркиваний, их графологические свойства: от читателя к читателю варьируются темп, сила нажатия руки.

Здесь мы касаемся названной в начале статьи первой тенденции, связанной с графическим «жестом» и его интенсивностью. Но более любопытным мне представляется то, как эта тенденция взаимодействует с интересующим нас аспектом незримости. Графическое событие и графическое не-событие здесь совпадают. Читатели не рисуют, однако их линии имеют графический потенциал. Не являясь по отдельности рисунком, штрихи становятся таковым в своей совокупности.

Кайса Дальберг делает видимым потенциальный рисунок, который для отдельного «творца» не виден. Она сжимает время этого рисунка.

3: Лицо

Графические действия образуют сеть мотивов в романе Достоевского Идиот. Князь Мышкин не только каллиграф. Он, будучи переписчиком, просит Аделаиду, одну из трех дочерей генерала Епанчина, сделать для него рисунок. Его пылкая просьба связана с желанием увидеть визуально убедительный образ, но лишь затем, чтобы тут же упразднить это визуальное свидетельство в речевом акте описания рисунка.

Просьба героя не будет выполнена, рисунок никогда не будет сделан. Но это и необязательно. Заказанный рисунок есть не более чем воображаемое подручное средство. В действительности князь Мышкин не так уж и верит в гарантированную рисунком яркую зримость момента — момента, который его так завораживает: изображение сознания человека, приговоренного к смерти, в момент непосредственно перед казнью. Мышкину нужна лишь мысль о рисунке. Ему важен не столько рисунок, сколько долгий и тяжелый процесс озвучивания этого переживания, выражения его в языке. Ранее в романе он уже говорил об этой проблеме — о невозможности передать словами переживание приговоренного к смерти. Первый раз — во время разговора со слугой Епанчина: речь шла о казни в Лионе, которую Мышкин видел собственными глазами. Второй раз — в сцене разговора с генеральшей Епанчиной и ее тремя дочерьми. Во время этого разговора и высказывается просьба сделать рисунок. Мышкин вспоминает о диалоге с заключенным, пережившим минуты перед казнью на эшафоте, прежде чем его в последний момент помиловали. Развитие этой темы, ее повторение в разных сценах романа, усиливает болезненную притягательность этой истории, которую Мышкин хочет проживать снова и снова.

Не успел Мышкин высказать свою просьбу о рисунке, и повествование развертывается дальше. Следует длинный монолог Мышкина, некий экфрасис ante factum, подробно описывающий лицо, которое герой хочет видеть на рисунке. Это лицо лионского осужденного перед казнью. Просьба сделать рисунок оказывается частью более широкого речевого потока. Монолог вбирает в себя то, что должно быть изображено на рисунке: «[…] тут нужно все представить, что было заранее, все, все». Мышкин является — в потоке своей речи и в силу ее — все больше вчувствуется в переживания и восприятия заключенного в его последний день жизни. Его монолог ярко демонстрирует, как именно вследствие повествовательной объективации возникает эмпатия. Эмпатия становится возможной именно потому, что в акте рассказывания неизбежно и осознание разницы перспектив между повествующим и страдающим протагонистом. И именно поэтому повествование — это то средство, в котором непременно нуждается Мышкин.

Между картиной и речью возникает несимметричность ясности, очевидности, эвиденциальности. Мышкин интуитивно знает, что рисунок никогда не будет выполнен. Он знает, что изображение будет еще меньшим доказательством, чем его речь. Ведь как может рисунок лица, выполененный неопытной девочкой-аристократкой, оживить все то, что видел сам Мышкин? Рисунок нужен не ради самого рисунка. Он здесь не что иное, как воображаемый стимул в процессе речи, необходимый для того, чтобы довести эту речь до максимальной выразительности («energeia»).

Кроме того, любопытен и другой момент. Разговор о рисунке ведется вокруг лица приговоренного. И это совершенно сбивает с толку рисовальщицу: «Как же это лицо нарисовать? Так, одно лицо? Какое же это лицо?» Этот вопрос служит импульсом для развертывания монолога Мышкина. Создается впечатление, будто Мышкин только затем и попросил Аделаиду нарисовать эту картину, чтобы спровоцировать данный вопрос. Этот вопрос для Мышкина только повод для своего собственного, не

Нарисуйте эшафот так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень; преступник ступил на нее: голова, лицо бледное как бумага, священник протягивает крест, тот с жадностию протягивает свои синие губы, и глядит, и — всё знает. Крест и голова — вот картина, лицо священника, палача, его двух служителей и несколько голов и глаз снизу, — все это можно нарисовать как бы на третьем плане, в тумане, для аксессуара… Вот какая картина.

Графический минимализм этого воображенного рисниука напомимает нам описанную Делезом и Гваттари абстрактную машину лица, состоящую из белой стены и черной дыры.

В романе есть и другие «описания картин» этого типа, то есть описания, которые замещают собой картину. Самое известное относится к знаменитой «базельской картине» (Мертвый Христос Ганса Гольбейна), с которой знакомы многие герои романа — Мышкин, Рогожин, Ипполит. Мышкин вспоминает о ней непосредственно в связи с разговором о заказанном рисунке. Время описания здесь растягивается еще больше. Оно тянется через весь роман и распределяется между двумя голосами. Мышкин упоминает эту картину только затем, чтобы тут же отложить ее описание: «Мне очень хочется вам рассказать. Я

4: (Надгробная) надпись

Кажется, предсмертное письмо несет печать рисунка. Рисунок здесь не показывается, как, например, в каллиграфии, в фигурном шрифте, в буквицах. Он лишь дает о себе знать, возникает на уровне предчувствия, как только происходит повествование о письме.

В своем рассказе Сон Франц Кафка повествует о драме, связанной с надписью на надгробии. Место графического действия делят воздух и камень. Взгляд Йозефа К. направлен на два явления: (1) на надгробный камень, который сначала держат в воздухе, а затем «вонзают» в землю, где он остается стоять «точно влитой», и (2) на человека, в котором К. сразу распознает художника: «В руке он держал обычный карандаш, которым уже, приближаясь, рисовал в воздухе какие-то фигуры». Здесь все внимание направляется на рисование, на руку, инструмент, подготовленные фигуры. Но художник не рисует, а пишет. «Обычным карандашом» он выводит на надгробной плите золотые буквы. В ситуации возникает напряжение, когда художник вдруг медлит с продолжением строки и написанием имени. Кажется, что графический акт распадается на жест рисования и жест написания: «блекло и неуверенно тянулись проведенные художником линии; очень крупно выделялась только буква». Эта буква Й, инициал имени героя, не дописывается до конца. Она остается простым штрихом (I), в то время как герой проваливается в могилу. Но притягательные, желанные буквы продолжают бежать на новой ступени иллюзии, словно это сон во сне. Погружающийся глубоко в землю герой видит, как «вверху», не выведенное чьей-либо рукой, «огромными узорчатыми буквами» бежит «по камню его имя». Здесь мы слышим отзвуки мотива о появлении божественных начертаний, зловещих предзнаменований, огненных знаков. Линия как графическая материя, буква как след и буквы как мимолетный процесс, как кинообраз в конце сна разобщаются.

В притче Г. фон Клейста Божественный перст надпись на надгробии также становится поводом для расщепления рукотворного и нерукотворного письма. Сделанная «со всей пышностью» надпись на «могильном камне» содержит целую историю восхваления умершей графини. И здесь так же, как у Кафки, появляется другая надпись. На месте панегирика возникает карательный приговор графини-грешницы: «Она осуждена». Новая надпись упраздняет порядок букв в изначальной надписи, но не является сама графическим актом. Аллегорией «божественного перста» является молния, которая приводит к исчезновению отдельных букв и их слиянию. Результат, который нужно «вычитать» из новой комбинации букв, конечно, вновь представляет собой надпись. Но теперь она лишь следствие погодных явлений — попадания огненной графики молнии в тяжелую материю шрифта.

Здесь мы видим любопытную перестановку категорий веса и гибкости. У Клейста шрифт тяжелый, как камень, и сделан из руды, а рисунок состоит из света. У Кафки же рисунок запечатлен в камне, а шрифт становится мерцающим.

5: Круг

Бертольд Брехт, Кавказский меловой круг: Судья Аздак — крот закона, человек слова. Он воплощает закон и он же препятствует правосудию, слишком рьяно следуя закону. Он на вершине своей власти именно потому, что от глубочайшего падения его отделяет всего лишь шаг, всего несколько секунд от кресла судьи до петли вокруг шеи. Что за круг рисует Аздак в сложившейся ситуации? Правда, стоит заметить, что рисует он его не сам, а дает соответствующее поручение полицейскому. Эстетика здесь с самого начала выведена из акта рисования.

Он ничего не означает, он просто маркирует место действия. Здесь решается спор двух женщин о праве материнства в отношении двухлетнего ребенка. Даннная ситуация есть современный вариант библейской притчи о Соломоне, который решает подобный спор. Ни одна из спорящих женщин не догадывается, для чего Аздаку понадобился круг. Поначалу об этом можно только предполагать: возможно, круг — это некая дидактическая опора для логического обоснования судебного решения, для дедуктивного доказательства, основанного на геометрической точности.

Асимметрия знания — это первое, что примечательно в связи с этим кругом. О назначении круга здесь знает только один хитрец-судья, остальные присутствующие ни о чем не догадываются. Таковым может быть начало ритуала, похожего на средневековое божественное правосудие. Но затем выясняется, что это обманчивые ожидания. Круг становится инструментом психологического эксперимента. Он не маркирует сакральное пространство. Данный круг — ловушка. Начертание круга лишь симулирует некую загадочную символику. Он лишь средство обмана.

Обе женщины становятся испытуемыми в эксперименте. Но с началом эксперимента круг высвобождает новый символический смысл. Конкурирующие за ребенка женщины борятся за то, чтобы вытянуть ребенка из круга — одна за одну руку, другая — за другую. Одна из женщин, ранее отвергнувшая ребенка, неоднократно уверяет, что она его выносила. Другая же много раз спасала и защищала этого ребенка. Вопрос здесь ни больше ни меньше как о юридической силе акта рождения. Кто имеет право называться истинной матерью ребенка? Круг способствует постижению более глубокой правды. Он неожиданно становится символом материнского лона. Одна из женщин стремится во что бы то ни стало вырвать ребенка из круга и тем самым рискует разорвать дитя. А значит, она не может и претендовать на право роженицы. В библейском прототипе этой сцены нет ни круга, ни связанной с ним обманчивой игры с символикой. Решение Соломона тоже базируется на наблюдении за реакцией двух женщин, когда мудрый царь предлагает женщинам разрубить живого ребенка мечом, чтобы отдать каждой по половине.

Парадокс рассмотренной ситуации заключается в том, что символика скромной меловой линии реализуется только при условии сокрытия истинного смысла этой линии. Только если женщины не подозревают о том, что разыгрывают акт рождения, эксперимент может быть успешным.

6: Договор

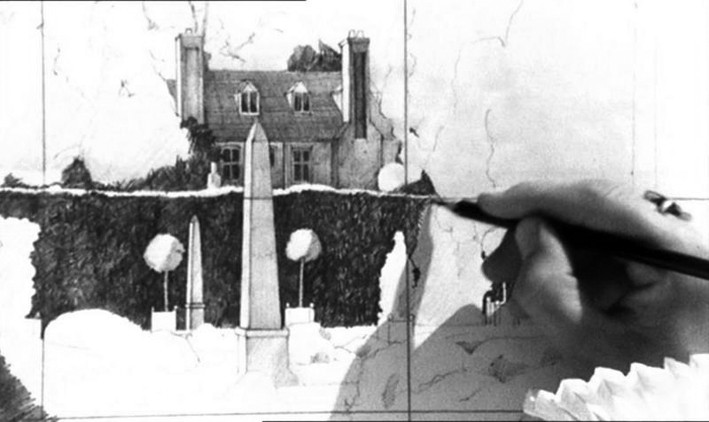

В Контракте рисовальщика (1982) Питера Гринуэя мистер Тельман комментирует искусство властного художника, который подчиняет себе ландшафт, словно полководец: «Чудо, что птицы еще поют». Художественное искусство мистера Нэвилла умерщвляет все живое. Рисовальщик является мастером остановки природы, как с точки зрения моторики, так и с точки зрения акустики. Рука Нэвилла, затянутая в черную перчатку, наносит тяжелые штрихи на чистые листы бумаги. Каждый рисунок, который делает мистер Нэвилл, сопровождается целым рядом инструкций. Они призваны удалить любые признаки жизни в изображаемом ландшафте. Виды поместья, предназначенные для изображения, необходимо освободить от движений и звуков, кому бы они ни принадлежали — господам, слугам или животным.

Но распоряжение и договоры не только касаются изображенных предметов. Рисовальщик во многих отношениях сам оказывается частью договоренностей, частью «договора». Две различные договоренности рисовальщика, касающиеся сексуальных услуг миссис Герберт, хозяйки поместья, и ее дочери миссис Тельман, становятся началом его поражения.

За игрой вокруг брака и наследников скрывается другая игра — вокруг потенций и импотенций рисунка. История рисовальщика начинается как решительное выявление объекта, как торжество зримости. Но она заканчивается как история слепого. Закулисный руководитель этой истории, миссис Тельман, преподает урок учителю природы. Она запомнила фразу своего мужа о птицах («Чудо, что птицы еще поют») и дала ей неожиданный поворот: «Вы можете не обращать внимания на их пение, но вряд ли вы в состоянии запретить им летать в поле вашего зрения». Но не только слепоту рисовальщика для движений жизни имеет в виду миссис Тельман. Своей аллегорической фразой она выражает правду, которая остается фатально сокрытой от рисовальщика: он слеп для движений смерти. И миссис Тельман знает, что искусный в аллегориях рисовальщик не разгадает ее аллегории.

Рисовальщик — слеп. Он не видит, что именно его рисунки составляют смертельную интригу. Он рисует улики, которые уничтожат его самого. Ему «подбрасывают» их в картину. Здесь изображение тоже оказывается ловушкой.

Рисовальщик слеп, потому что он только видит и не знает ничего, что находится вне изображаемого им. Он, по замечанию миссис Тельман, «отказывается учитывать все возможности» («a partial refusal to be aware of all the options»). Эта фраза указывает на потенциал изображений, о которых их творец и не подозревает: они реквизиты для интриги и материал для аллегорий, о которых постоянно идет речь в фильме. Они служат намеками, уликами вымышленной истории, с помощью которой интриганы, в поисках козла отпущения, уничтожат рисовальщика. Оказывается, что изображения рисовальщика без его ведома встроены в стратегическую игру аллюзий. Цель этой игры — обвинениe ничего не подозревающей жертвы, рисовальщика, в убийстве.

Аллегории являются семантическими джокерами этой игры, подходящими «на все случаи», для «всех возможностей». Для каждой мыслимой роли рисовальщика в этой навязанной ему извне, не осознаваемой им игре — будь то обманщик хозяина дома, потенциальный производитель наследника или убийца — в поле видимости рассыпаны аллюзии. Между интриганами ведется спор насчет того, какая из интерпретаций является подходящей, и до конца фильма мы так и не узнаем, кто против кого и с кем составляет коалицию. Один рисовальщик остается слеп для аллегорий, которые он сам производит. Потому что с аллегориями так же, как и с птицами: он не может предотвратить их видимое присутствие и фатальным образом не слышит их голосов.

«Договор» в фильме Гринуэя является многоуровневой организацией. Первый контракт делает возможным рисунки. Все началось с заказа сделать репрезентацию дома, т. е. изображение поместья как гаранта стабильного визуального присутствия. Через свои интимные контракты рисовальщик впутывается в историю, которая его уничтожает. В ней изображение становится уликой — т.е. не увековечиванием зрительного образа, а следом преступного действия. И это тоже своего рода зримая незримость рисунка, графического жеста указвающего по направлению от себя: притягивая все внимание к себе и к обстоятельной процедуре изготовления, изображение указывает на нечто иное. Оно делает это на основе третьего договора: договора аллегории. Этот договор определяет другую, умственную видимость, по ту сторону нарисованной. Кто для этой видимости слеп, тот проиграл игру контрактов.

В конце фильма рисунки горят. Если бы их творец смог воспринять это, то только ушами. Он был ослеплен. Затем убит. Козел отпущения мертв.

7: Обозначение

Красок нет.

Иссякли все запасы,

истощились кладовые,

опустели

склады.

Но

не прекращаю

запись

преходящих ощущений –

угольями из печи погасшей

набросаю тему;

буквами обозначу:

«умбра»,

«кинoварь»,

«краплак»,

«сиена». (18 сентября 1963)

На первый взгляд, в стихотворении Яна Сатуновского выстраивается целая цепочка отрицаний. Сначала озвучивается невозможность создать картину —

Видимая невидимость, зримая незримость присутствует и здесь. Она концентрируется в последних четырех словах, которые предстают перед взглядом читателя материей букв. Это не просто слова, которые прочитываются, как обычные слова напечатанного стихотворения. Это слова, которые эксплицитно должны восприниматься как написанные. Они внесены в стихотворение как результат письменного действия. Они воспринимаются как шрифт, черным по белому, углем по бумаге. И семантическая непрозрачность слов только усиливает данное впечатление. Это иностранные заимствования, специальные термины для цветовых обозначений. Они не предназначены для того, чтобы вызывать у читателя атмосферные ассоциации, как это обыкновенно делают лирические слова, обозначающие цвет.

Суть стихотворения заключается в метаморфозе трех черно-белых сочетаний: во-первых, это рисунок, который должен возникнуть в результате работы с углем, во-вторых, это названия красок, пишущиеся от руки и замещающие рисунок, и

Поводом для такого совпадения становится рисунок. Если у художника нет красок и он вынужден прибегнуть к углю, то он рисует. Пока мы не знаем, что его рисунок испарится в буквах, мы ожидаем противоположный результат. «Запись», которая с лексической и тематической точки зрения («запись преходящих ощущений») предстает скорее письменной заметкой и в меньшей степени рисунком, имеет здесь скорее графическую природу. Ее инструмент — угольный карандаш.

И это тоже зримо незримое изображение: Черные линии, которые наносятся на бумагу, появляются здесь лишь вместо рисунка. Вновь мы имеем дело с жестом рисунка, указывающем на нечто не в нем самом: акт рисования и инструмент рисования замещают собой рисунок.

Слова для обозначения красок, которые наносятся углем на бумагу, в свою очередь находятся в соседстве с рисунком. Они представляют собой специальные термины, которые печатаются на упаковках красок для рисования. Следовательно, здесь не просто пишутся слова, а типографика переносится в рукопись. Более того: воображаемая, не присутсвующая типографная надпись на тюбиках красок, отсутствие которых так явно ощущает лирический герой, переводится в действие изображения шрифта.

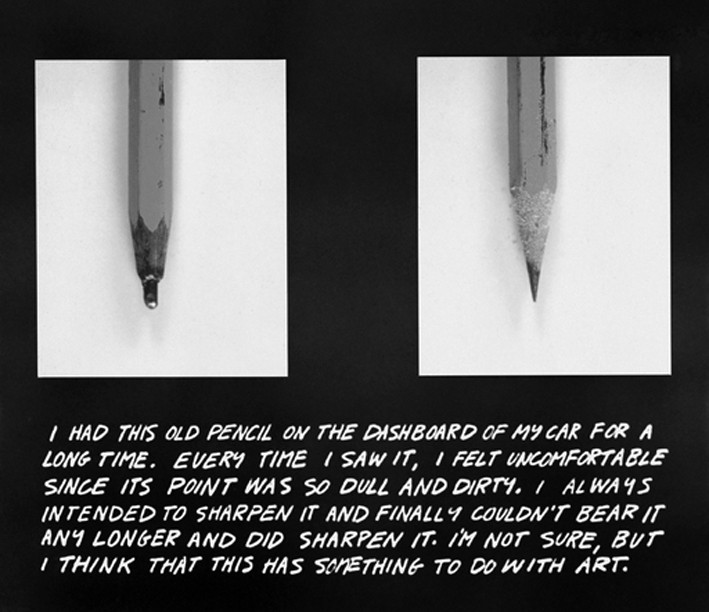

8: Карандаш

Джон Балдессари демонстрирует нам два состояния инструмента для письма и рисования. И хотя этот синопсис изображает карандаши синхронно, у них разный временной горизонт. На тупой карандаш художник смотрел долго и часто. И чем больше он на него смотрел, тем более удручала его эта картина, ведь речь идет об инструменте, который производит нечто видимое. Смотря на незаточенный карандаш, мы осознаем и ощущаем невозможность произвести рисунок с его помощью: этот зрительный образ свидетельствует о невозможности создания другого зрительного образа. Острый карандаш находится в поле зрения художника совсем недавно. Можно даже сказать, что художник увидел его только сейчас, так как вся эта маленькая «история» («story») появляется, очевидно, сразу после того, как карандаш был заточен.

Инструмент готов. Перед нами — возможность рисунка. Невидимая видимость.

На левой стороне — мы просто ждем. Мы можем почти вчувствоваться в этот огрызок карандаша. Справа у нас появляются конкретные ожидания. Острие карандаша уже на бумаге.

Изображения одного и того же карандаша, его тактильная фактура заключают в себе сильное стремление и почти физическое желание рисовать. Вид тупого карандаша доставляет поистине болезненные ощущения. Заточенный карандаш выглядит так, словно к нему еще совсем недавно прикасались руки художника. Одно из двух: либо этим карандашом уже рисовали, либо им станут рисовать прямо сейчас — по другому и быть не может. Через сопряжение противоположных состояний одного карандаша возникает некое безудержное стремление, drive, движение. Здесь заявляет о себе сам рисунок.

Но немного жаль огрызка карандаша, его грязной патины. Ведь на нем оставило свое изображение время.

Читайте этот материал также на сайте [Транслит], а также другие материалы

#17 [Транслит]: Литературный позитивизм