Якуб Капичьяк. Materiality matters! Создано из языка, написано пером, исполнено телом

Материал из #21 [Транслит]: К новой поэтике

Проблематика перформативности связана с разнообразием концепций в разных дисциплинах гуманитарных и общественных наук. Не существует единой теории перформативности, хотя и существуют попытки ее построить. Это стремление представлено Ричардом Шехнером, который предлагает использовать термин перформанс в качестве аналитического инструмента, смотреть на изучаемые явления, как если бы они были перформансом [1]. Чаще всего интерпретации перформативности возводят ее к генеалогической линии перформативов Джона Лэнгшо Остина и к более общим теориям перформативности языка Жака Деррида и Джудит Батлер [2].

Концепции перформативности, однако, развивались в двух областях одновременно, с чем и связано их конститутивное разнообразие. Стремление к конструкции единой теории вытекает из неосознанного перехода из одной области в другую, как это предлагает Джозеф Хиллис Миллер [3]. Первая находится на пересечении лингвистики и аналитической философии. Другая же — на пересечении теории и практики театра и искусства вообще второй половины ХХ века, а также антропологии и социологии. Миллер предлагает говорить о перформативности1 как речевом акте и перформативности2 как исполнении ролей. Однако он предупреждает, что невозможно строго придерживаться этого разделения, необходимо скорее иметь его в виду, чтобы предотвратить неосознанный переход от одного к другому, что может стать поводом методологического смятения.

Нераздельность и неслиянность обеих перформативностей хорошо показывают и работы Джудит Батлер. Во введении ко второму изданию «Gender Trouble» Батлер признает, что ее теория часто блуждает между лингвистической и театральной, но полагает, что лингвистическая и театральная перспективы перформативности хиазматически переплетены, а рассуждение о властных аспектах речевых актов приводит к тому же к бóльшему раскрытию обоих аспектов [4].

В другом месте, рассуждая о теориях дискурсивного конструктивизма, Батлер указывает, что они иногда соскальзывают к интерпретации материальных явлений, в том числе и человеческого тела, не только как сформированных языком («made by language») на дискурсивном и когнитивном уровне, но также как сформированных из языка («made of language»). Такую интерпретацию она называет буквализацией тропа перформативности, заключая, что язык не может избежать участия в действиях тела, с которым он хиазматически переплетен [5].

Именно телесность, и в более широком смысле материальность, является элементом, связывающим оба измерения перформативности. Значение материальности очевидно прежде всего в театре, где телесность и материальность, что называется, всегда на сцене. Материальность, однако, присуща и речевым актам. Уже у Остина язык наделяется прагматическими качествами позволяющими ему вступать в пространство материального мира и менять его [6].

В литературоведении перформативность обычно противостоит теории репрезентации, хотя еще в 80-х годах Линда Хатчеон показала, как концепт мимезиса может быть продуктивно применяем в анализе того, как литература действует словами [7]. И все же с завидным упорством литературоведение обращается за вдохновением к теории речевых актов, применяя ее при изучении литературных высказываний и конструкции фиктивных миров. Речевые акты привели за собой в литературоведение более древние прагматические концепции языка, как например в работе Ангелы Эстерхамер о романтизме в Германии и Великобритании [8].

Наконец сегодня проблема перформативности все более последоватеьно фигурирует в связке с материальностью, что приносит важные методологические изменения в литературоведении. Так, телесность в понимании Фишер-Лихтэ вытекает из физического соучастия зрителей и перформеров в процессе перформанса, а в интеракции присутствующих тел заключается трансформативная сила перформанса как события, а по мнению коллектива шведско-китайских авторов для того, чтобы и художественный текст стал событием, он должен не только означать, но прежде всего действовать [9].

Художественный текст не является просто автономной единицей искусства, он — символическое действие в рамках определенного культурного контекста и культурной практики, которая и делает его событием. Такой практикой может быть письмо или чтение, а всякое событие одновременно участвует в фиксации действия текста, формируя культурный контекст. В такой перспективе внимание должно сосредоточиться прежде всего на таких элементах текста, которые приближают его к действию: способы побуждения читателя к участию, элементы устности, симуляции, телесности и чувственности и т. п. [10] Если художественный текст является частью перформанса в определенное время и в определенном месте, тогда необходимо учитывать еще взаимодействие между перформером и зрителем, в рамках которого усиливается значение рецептивного процесса, а также материальность и форму медиации текста между ними [11].

Иногда считается, что развитие «новых» медиа, заставило внимательнее относиться к материальным качествам «старых» медиа, в число которых входит также литература. Интермедиальные исследования и media studies конечно формировались на пересечении разных дисциплин, но большую роль сыграли авторы, совершившие исход из литературоведения. Постепенно, однако, стало ясно, что концепции таких авторов как Вернер Вольф и Ирина О. Раевски в принципе игнорируют материальность медиа, потому что полагаются на дефиницию медиа как семиотической системы. Более релевантной оказывается концепция медиальных модальностей Ларса Эллестрема, в которой материальность выступает только одной из четырех модальностей, взаимодействие которых и конструирует основное медиа. Тремя другими оказываются сенсорическая, временно-пространственная и семиотическая. В отношении художественного текста необходимо говорить не об основном медиа, а о квалифицированном медиа, включающем в процесс своего формирования культурно-исторические контексты. Публицистическая статья или рассказ используют текст в качестве основного медиа, но используют его по причинам, которые складывались в определенных культурно-исторических условиях. Эллестрем выделяет также техническое медиа, обеспечивающее перенос информации [12]. Благодаря Эллестрему, становится ясно, что художественный текст больше, чем специфическое использование языкового материала [13], он всегда органически влит в материальный мир, и материя играет важную роль уже на этапе его возникновения (написания).

В области теории и философии медиа с той же проблемой сталкиваются культурные техники (Kulturtechniken), развивавшиеся на основе медиа-теории Фридриха Киттлера и наделяющие медиа активной конститутивной функцией [14]. В узком смысле культурные техники означают строго формализированные символические системы, как чтение, письмо, счет или музыкальную нотацию. В более широком смысле они могут быть соотнесены вообще с пространством взаимодействия знаков, инструментов и человеческой деятельности. Концепт культурных техник позволил преодолеть этноцентризм и ограничения присущие немецкой медиа-теории, не позволявшие описать функционирование цифровых технологий. Культурные техники демонстрируют, что человеческая деятельность находится в более сложных отношениях с медиа, пытаясь избежать технологического детерминизма [15].

В то же время культурные техники пытаются вернуть культуре ее органическую связь с техникой, технологиями и материальностью. Этот акцент противопоставляет тому, что Сибилла Кремер и Хорст Бедекамп называют дискурзивизацией культуры, связывая ее с лингвистическим поворотом. Семиолого-структуралистская метафора культуры как текста стала гербом этого поворота, предопределив на несколько десятилетий мышление о ней посредством знаков без референций, движения от вещей к символам и интерпретации, что прежде всего свидетельствовало об условности собственного положения в соседстве с точными науками [16].

В последние годы наблюдается особенно сильная эрозия семиотической конструкции культуры. Одним из симптомов этого и является перформативный поворот, частично опирающийся на лингвистику, но ведущий поиск внетекстовых способов познания, изучение медиа-модальностей литературы и открывющий эпистемологический потенциал воображения [17].

После этого краткого теоретического обзора я хотел бы предложить несколько возможных траекторий анализа художественных произведений из описанной перспективы на чешском и российском литературном материале.

Протоколы чешских писцов

В современном чешском литературоведении анализ материальности художественного произведения может быть представлен недавней монографией Катержины Пиорецкой «Письмо на прикосновение: материальность текста и процесс письма в чешской литературной культуре 1885-1989» [18]. Пиорецкая исходит из предположения, что письмо как ментальная операция является также телесным действием в физическом мире. Когда она говорит, что анализирует перформативность письма, под этим надо подразумевать анализ самого события/акта письма. Ключевым здесь становится отношение автора-как-актора и

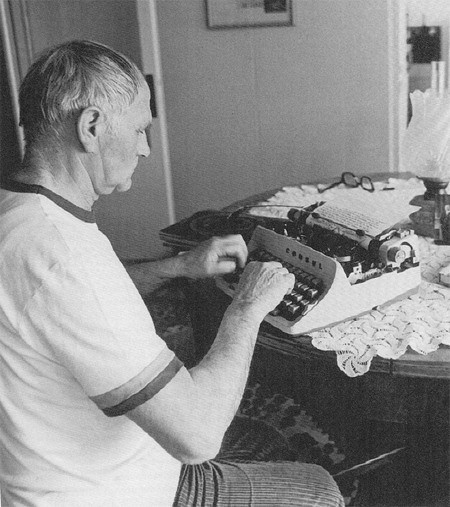

Решение ограничиться периодом чешской литературы с конца ХIX-го века до «нежной революции» 1989-го года Пиорецкая объясняет происходившими на их рубежах изменениями техник и технологий письма. В этом явно сказывается влияние Фридриха Киттлера, который вслед за Мишелем Фуко локализовал свой интерес на разрывах истории (место эпистемических в случае второго заняли технологические в случае первого). В конце ХIX-го века в обиход чешских писателей и писательниц стала входить пишущая машинка, в конце же ХХ-го вместе с падением коммунистического режима [20] началось распространение домашних компьютеров.

Автографы произведений, хранящиеся в архивах, Пиорецкая сравнивает со всеми существующими вариантами рукописных или опубликованных текстов, стремясь обнаружить любые произошедшие в тексте изменения и описать их возможные причины. Она убедительно показывает, что эти изменения далеко не всегда результат попыток стилистичекого усовершенствования произведения. Кроме этого, она занимается и другими «периферийными» явлениями в литературе, среди которых можно назвать отношение между телесным состоянием писателя и его письмом, книгу как комплексный технологический артефакт модерна и авангарда, а также гендерные аспекты распространения пишущих машинок (также развивая интуицию Киттлера).

Я сосредоточусь на анализе Пиорецкой творчества Богумила Грабала (1914-1997), одного из самых известных представителей чешской прозы второй половины ХХ века. Сразу после коммунистического переворота в феврале 1948-го возможности публикации Грабала были ограничены. Его произведения начали печататься только в начале 60-х годов, а уже с началом нормализации в 70-х снова перестали. В результате он параллельно печатается в самиздате, за границей и в чешских государственных издательствах, где часто выходили переработанные самиздатские тексты.

Пиорецкая показывает, что после потери возможности печататься Грабал обратил свое внимание на материальную сторону текста. В ходе коллективизации чешской фирмы «Harry Karel Klofanda» Грабал взял оттуда пакеты еще неиспользованных фирменных бланков, которые использовал как писчую бумагу. Вставленная в пишущую машинку обратной стороной, она давала напечатанное в изначальном тексте в форме негатива. Кроме того, он использовал таблицы для структурирования собственного текста, записывая речи своего дяди Йосефа Грабала. Грабал жанрово обозначал эти тексты как «протоколы», и это жанровое определение, по мнению Пиорецкой, вытекает из использования автором пишущей машинки как инструмента письма, а бандеролей — как его основы — и то, и другое ассоцируется с бюрократической документацией [21]. Стремление Грабала к «тотальному реализму» заставляло его также обращаться к текстовому коллажу, переписывая на фирменные бланки чужие тексты. В этой практике он также использовал — технологически допускаемые и инспирируемые пишущей машинкой — разные интервалы между строками или табуляторы [22]. Все это в сочетании с фактом периферийного положения писателя, по мнению Пиорецкой, сыграло решающую роль в эстетизации Грабалом своей практики письма в 50-х годах, что свидетельствовало о принятии автором собственной маргинальной позиции [23].

Даже этот набросок анализа акта письма у Грабала показывает, что технические способы производства текстов играют важную роль в анализе произведения, а сам выбор способа маркируется тем больше, чем шире его технологические возможности (при всех наложенных на письмо политических ограничениях). Сегодня технические и технологические возможности письма и создания произведения значительно шире, чем прежде, хотя впервые проблема выбора встала перед писателями конца ХIX-го и начала ХХ-го веков, когда появился первый механический медиум письма. Одним из первых пользователей пишущей машинки в чешской литературе был прозаик Карл Матей Чапек-Ход [24]. Одной из причин этого можно считать то, что он работал редактором в нескольких журналах и газетах, и потому ценил пишущую машинку прежде всего за скорость письма, которую она позволяет развить, а также за допускаемую спонтанность письма, для которой достаточно фрагментарных заметок [25]. Его тексты часто печатались в журналах и газетах по главам, что также технологически опосредовало его практику писательства, а в его наследии находятся тексты, рефлексирующие сам процесс письма на машинке. Вопрос о том, «Как писать?» остро стоял не только для русских формалистов, но и для чешских журналистов. Роман же Чапека-Хода 1920-х годов «Ветряк» целиком посвящен проблеме писательской работы [26]. Наконец пишущая машинка привела Чапека-Хода также к графическим и звуковым экспериментам: повторами букв он стремился к эффектам устной речи, столь же автоматизированной, как и письмо [27].

Последний пример выдвигает вопрос об отношении устной и письменной речи, голоса и письма и не может не напомнить об одном русскоязычном авторе.

Партитуры для тел Дмитрия Александровича

Пишущая машинка занимала важную роль в жизни Дмитрия Пригова. На ней он перепечатывал свои стихотворения и делал свои книжечки, которые потом распространял среди участников неофициальных чтений. На пишущей машинке он делал и свои «Стихограммы». Подобно Чапеку-Ходу повторял буквы с целью обозначить девиации речи, о чем подробно пишут Аличе Бравин [28] и Сабина Хэнсген [29]. Оба автора сосредоточиваются на отношении голоса и письма, рассматривая интермедиальный характер произведений Пригова (Бравин ограничивается «Азбуками», а Хэнсген берет во внимание более обширный материал). Хэнсген даже называет тексты Пригова партитурами для орального перформанса, а стихотворения оказываются точкой столкновения графической и сонорной стороны знака или как столкновение голоса и письма. Ссылаясь на работу Анны Альчук, Хэнсген пишет о подрыве Приговым текстоцентричного мифа русской культуры [30] об

Нас в данном случае прежде всего интересует то, что несмотря на

Но, если другие приговские сборники возникают на основе общих конструктивных принципов включаемых стихотворений, чаще всего очевидных или эксплицируемых, то в случае «Сборища» Пригов депроблематизирует их соседство следующим образом:

«Что касается меня лично, то все четыре плана материального оплотнения духовно-мускульного пафоса поэзии — как то: образно содержательный, речевой, языковый и версификационный — используются мной здесь во вполне традиционном виде, как он сложился в поэтике к нашему времени. Основной мотив этого сборища — тема и интонация — компоненты стиха, в отличие от четырех вышеперечисленных (служащих основным предметом поэтических новаций и переворотов), трудно формализуемые и определяемые; именно они дают возможность поэту жить в уже утвержденной и чужой (но не чуждой) поэтике, порой забивая и посрамляя новаторов естественностью обживания их пустынных, скалистых новаций и открытий» [34].

И все же важной формальной особенностью этих стихотворений оказывается перенос слогов: на типографских границах строк слова разделяются и его оставшиеся слоги попадают на следующую строку. Пригов использует этот прием, чтобы в очередной раз продемонстрировать, «как жесткость регулярного стиха может себе в угоду переломать, подобно прутику, вывернуть, выплостить и переиначить слово» [35].

Для иллюстрации достаточно будет привести первую часть стихотворения «Звенигород»:

Дом человеческий стоит

К нему дорожка подбегает

И радио вдали полит-

ический довод воздвигает

А после — горькое танго

Вдали, а рядом на приго-

рке что-то курит чей-то дед

Вот память послевоенных дет-

ствий [36]

Стихотворение состоит из девяти строк, последняя явно отличается от остальных — она короче остальных и «холостая». Ее можно назвать традиционной «приговской строкой» [37]. С точки зрения рифмы стихотворение делится на два четверостишия. В первом перекрестная рифмовка, а во втором — смежная. Именно с рифмой возможно связать главный вопрос. В парах стоит/полит-, подбегает/воздвигает, танго/приго-, дед/дет- только одна из них состоит из полноценных слов: подбегает/воздвигает. Все остальные комбинируют слова и его «обрубка».

Этим Пригов показывает жесткость правил версификации, которые могут вести к дестабилизации слов как основных семантических и лексических единиц, но одновременно манифестирует собственную систему ситохотворства как динамической структуры, в которой возникает напряжение между правилами версификации, практикой письма и голосом, появляющимся благодаря чтению. Именно в ходе его читатель сталкивается как с фактом письма, так и с правилами версификации, под давлением чего вынужден перестраивать представления о звучании слов. Под вопрос таким образом ставится техника чтения как механической репродукции написанного. Конструкция стихотворения нуждается в чтении, которое будет «партисипаторным». Стихотворения из цикла показывают не только то, что ни письмо не является простой фиксацией голоса, ни голос — сплошной репродукцией зафиксированных знаков. Можно согласиться с Хэнсген и сказать, что такие тексты-партитуры по необходимости подразумевают агентность чтения.

Изучение материальности и медиальности литературы может приобретать разные формы в зависимости от того, какие инструменты оно само использует. В приведенных примерах я ограничился прочтением литературы как культурной техники. Но даже такой ракурс обнаруживает довольно широкое поле исследований, допускающее разные аналитические приемы. В приведенных примерах анализа литература понимается как факт физического мира (в случае Грабала) и подчеркивает существование литературы в форме различных техник (в случае Пригова), которые также невозможно принципиально отделить от других творений рук человека.

Ссылки:

1. Schechner, R. Performance studies: an introduction. London: Routledge, 2013.

2. Такой подход прежде всего встречается в пособиях по теории литературы или при других попытках сжато пересказать суть проблемы.

3. Miller, J.H. Performativity1/Performativity2. In: Saetre, Lars — Lombardo, Patrizia — Gullestad, Anders M. (eds.). Exploring Textual Action. Aarhus: Aarhus University Press, 2010, с. 35.

4. Butler, J. Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity. Перевод с английского на словацкий Яна Юранëва. Bratislava: Aspekt, 2014, с. 24.

5. Butler, J. How Can I Deny That These Hands And This Body Are Mine? In: Cohen, Tom — Cohen, Barbara — Miller, J. Hillis — Warminski, Andrzej (Eds.). Material Events. Paul de Man And The Afterlife of Theory. Minneapolis — London: University of Minnesota Press, 2001, с. 256.

6. Austin, J.L. How to do things with Words: The William James lectures delivered at Harvard University in 1955. Cambridge: Harvard University Press, 1962.

7. Hutcheon, L. Narcissistic narrative: the metaficional paradox. Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1980.

8. Esterhammer, A. The Romantic Performative. Language and Action in British and German Romanticism. Stanford: Stanford University Press, 2000.

9. Eva Hӕttner Aurelius, He Chengzhou and Jon Helgason. Performativity in Literature: The Lund — Nanjing Seminars. In: Eva Hӕttner Aurelius, He Chengzhou and Jon Helgason (eds.). Performativity in Literature. Stockholm: KVHAA, 2016, с. 16-17.

10. Там же, с. 19.

11. Там же, с. 19-20.

12. Elleström, L. The Modalities of Media. A Model for Understanding Intermedial Relations, in: Elleström, L. (ed.), Media Borders, Mutlimodality and Intermediality, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010, с. 11-48.

13. См. известное определение искусства Ю. Лотманом как вторичной моделирующей системы (Лотман, Ю. «Структура художественного текста». М.: Искусство, 1970, с. 16).

14. Немалый вклад в формирование не только теории культурных техник, но и самой немецкой «Medienwiessenschaft» внес и Мишель Фуко и его проект археологии знания.

15. Geoghegan, B.D. After Kittler: On the Cultural Techniques of Recent German Media Theory. Theory, Culture & Society, № 30 (6), 2013, с. 67-69.

16. Krämer, S. — Bredekamp, H. Culture, Technology, Cultural Techniques — Moving Beyond Text. Theory, Culture & Society, № 30 (6), 2013, с. 20-22.

17. Там же, с. 23-24.

18. Piorecká, K. Psaní na dotek. Materialita textu a proces psaní v české literární kultuře 1885-1989. Praha: Academia, 2016.

19. Там же, с. 11-17.

20. Еще одна чрезвычайно созвучная в данном случае медиологическая интуиция, принадлежащая Режи Дебре, связывает распространение марксистского учения с книжной культурой и графосферой как ее технологической средой (Примечание редактора).

21. Там же, с. 245-249

22. Там же, с. 249.

23. Там же, с. 249-251.

24. Писателя К.М.

25. Piorecká, K. Указ соч., с. 67.

26. Čapek-Chod, K. M. Větrník: román autoanalyticko-syntetický. Praha: Dauphin, 2014.

27. Piorecká, K. Указ соч., с. 71-72.

28. Bravin, A. Tra poesia, musica, disegno e prosa: il progetto DAP — Dmitrij Aleksandrovič Prigov. // Ticontre. Teoria Testo Traduzione, № 5, 2016, с. 153–172. См. здесь: http://www.ticontre.org/ojs/index.php/t3/article/view/119/108

29. Хэнсген, С. Поэтический перформанс: Письмо и голос. // Неканонический классик : Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007) : Сб. статей и материалов / Под редакцией Е. Добренко, М. Липовецкого, И. Кукулина, М. Майофис. М. : Новое литературное обозрение, 2010, с. 451-468.

30. Там же.

31. Рыклин, М. Проект длиною в жизнь : Пригов в контексте московского концептуализма // Неканонический классик : Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007) : Сб. статей и материалов / Под редакцией Е. Добренко, М. Липовецкого, И. Кукулина, М. Майофис. М. : Новое литературное обозрение, 2010, с. 81–95.

32. Лотман, Ю. Указ соч., с. 67-69.

33. Пригов. Д.А. Собрание стихов. /Том 3/. 1977. 402–659. Wien: Gessalschaft zur Förderung slawistischer Studien, 1999, с. 191-232.

34. Там же, с. 192-193.

35. Там же, с. 193.

36. Там же, с. 196.

37. О «приговской строке» смотри подробнее Ковалев, П.А. Концептуалистская версия поэтического текста Дмитрия Пригова // Филология и человек, № 4, 2010, с. 19-27; или Орлицкий, Ю. Б. Стих современной русской поэзии. Очерки теории и истории. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2014, с. 541-556.