Илья Калинин. Поэтика эксцесса и экономика дефицита: фетишизация революционного быта

Эйхенбаум говорит, что главное отличие революционной жизни от обычной то, что теперь все ощущается. Жизнь стала искусством.

Виктор Шкловский «Сентиментальное путешествие», 1923

Отталкиваясь от обновляющего пафоса футуризма, Виктор Шкловский определял мир человеческого восприятия через столкновение двух тенденций: поэтической речи, наделяющей мир смыслом и позволяющей увидеть за каждым словом образ, его породивший, и рутинизированной повседневной коммуникации, которая превращает слова в понятия, лишенные своего изначального образного смысла. Проблема в том, что доминирующая в социальной практике тенденция к экономии психических усилий («автоматизации» в терминологии Шкловского), затрагивает не только слова, но и вещи. Но в этом месте закон экономии сталкивается с неким пределом, препятствием, причем сталкивается с ними на своей собственной территории. Впадая в абсолютный автоматизм, повседневность ускользает из поля не только интерпретации, но и восприятия, становясь сферой бессознательных, отсутствующих для сознания, практик. Автоматизированное восприятие разъедает не только вещи, но и отношения между людьми, и базовые экзистенциальные аффекты. Облегчая оперирование с предметами вещественного мира, автоматизация отнимает доступ к их предметности; ускоряя социальную коммуникацию, она отнимает чувство общности. Автоматизация распредмечивает вещь и овеществляет человека.

Заявленный Шкловским теоретический революционный проект далеко выходил за рамки призыва к обновлению филологического знания и даже обновления искусства как такового, разделяя в этом общий пафос исторического авангарда. Искусство реабилитирует восприятие, увеличивает его длительность и переносит акцент с его инструментальной функции на переживание интенсивности восприятия как такового.

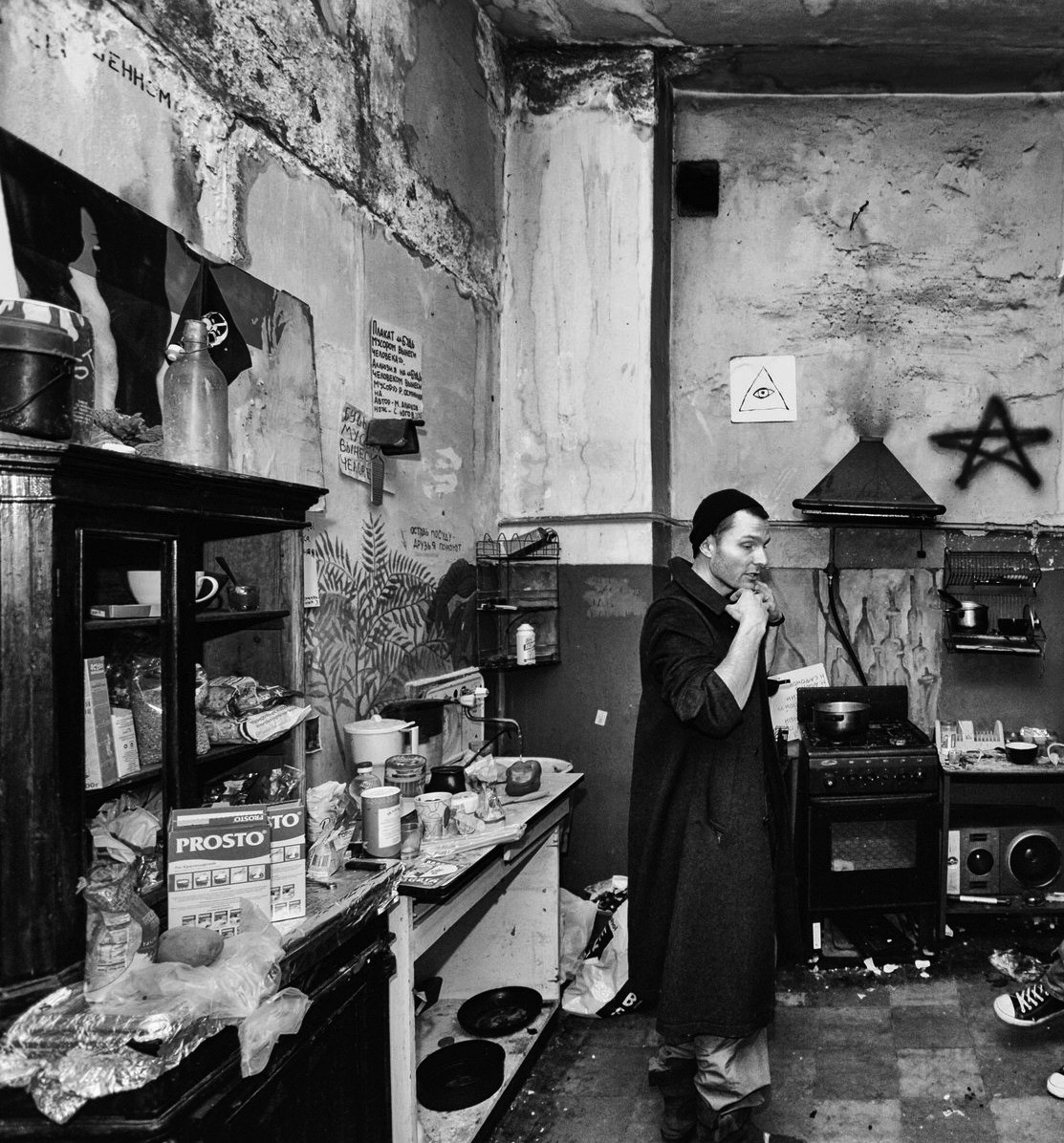

И если автоматизация лишь экономит усилия, но не вырабатывает энергии, то искусство, наоборот, требует дополнительных затрат на восприятие затрудненной формы, но высвобождает энергию, достаточную в том числе и для выведения обыденного восприятия из сферы бессознательного. Искусство — это революция с человеческим лицом, оно осуществляет перманентную революцию в мирной жизни и в то же время в эпоху революций текстуально скрепляет распадающуюся ткань повседневности. Инициируемая искусством поэтическая мобилизация субъекта взывает к усилию, но запускает экономический обмен нового типа, в котором ответом на нехватку становится не экономия, но дополнительная трата, а эффектом последней оказывается не окончательное банкротство, но избыток, реализующийся в обретении нового видения и нового способа обращения с миром, в осознании персональной включенности в историческое движение и в образовании нового типа сообществ. Так неформальные артистические группы, особенно активно возникавшие в первые десятилетия XX века, являют собой пример нового быта, повседневной коммунальности, в которой коллективный обыденный опыт и индивидуальная поэтическая речь выступали не как противопоставленные экзистенциальные полюса, но как элементы взаимоостраняющей диалектики. В эпоху революции и Гражданской войны такого рода коммунальный быт зачастую мог быть практической реакцией на материальные трудности, но опознавался как новый позитивный опыт, открывающий новые социальные и художественные горизонты.

Парадоксальная специфика случая, который представляет собой Шкловский, состоит в том, что он пытался балансировать между позицией создателя нового языка описания и существованием в качестве агента этого языка. Он и описывал культурный опыт революции, и являлся частью этого опыта, и, что самое главное, — пытался с помощью своего нового метаязыка еще больше революционизировать опыт революции [1]. Шкловский не только артикулировал уже воспринятый опыт революции, но и антиципировал его. Он переживал революцию как столкновение с силой, способной перехватить у литературы инициативу по остранению привычного рецептивного контекста. Если в пространстве литературы средством остранения было обнажение и обновление стершегося приема, то в пространстве истории и биографии остранение заявляло о себе через некое экзистенциальное потрясение, через некий эксцесс, отключающий сам режим повседневности, производя деавтоматизирующий слом и осуществляя радикальное остранение [2]. Историческое движение и поэтическая речь отождествлялись, но не через эстетическую категорию прекрасного (как это делал Филиппо Маринетти), не через психологический фактор витальности и прикосновения к экзистенциальной основе бытия (Эрнст Юнгер), равно как и не через манифестацию этического аморализма (вынесенного из окопов I Мировой рядом протофашистских поклонников Ницше). В случае Шкловского и русского формализма в целом [3] основой для такого отождествления выступали сходные модели порождения и восприятия форм и смыслов, опирающиеся на механизмы сдвига, слома, разрыва, деформации.

В наиболее мягком варианте остраняющий механизм истории проявлял себя в различных формах странного, случайного, не мотивированного устоявшимся контекстом традиции и сформированным ею здравым смыслом. Описывая первые месяцы после Февральской революции, Шкловский увлеченно документирует охвативший Петроград хаос социального подъема в качестве серии случайностей, странностей, чей деконтекстуализирующий, деканонизирующий, трансформационный потенциал превышал, с его точки зрения, сознательные и организованные усилия пестрой революционной элиты. Начальная фаза революции, означающая отказ от нормативного социального порядка и преодоление легитимированного этим порядком индивидуального отчуждения, предъявляется Шкловским в образах раблезианской избыточности революционного праздника и сопутствующей ему коллективной растраты накопленного: «Питались мы в питательных пунктах, где из натащенного материала, из гусей и кобласы варили чудовищно жирную пищу. Я был счастлив с этими толпами. Эта была Пасха и веселый, масленичный, наивный и безалаберный рай» [4]. Праздник выступает здесь как коллективная сцена истории, экстатическое пространство которой освобождает от прежней нормативности, давая надежду на обновление. Через два десятилетия после русской революции и написанных по свежим следам мемуаров Шкловского, Роже Кайуа, опираясь на анализ архаических обществ, но видя в них аналитический горизонт для описания современности, наделит праздник теми же функциями и опишет его сценографию через те же мотивы деавтоматизации, что и Шкловский [5]: «…на празднике он [индивид] исторгнут из домашнего уюта, из своей личной или семейной жизни и ввергнут в водоворот массового исступления, где толпа шумно утверждает свое единство и неделимость, разом растрачивая свои силы и богатства» [6]. О той же исступленной спонтанности, не имеющей цели и смысла вне себя самой, но концентрирующей в себе историческую энергию, пишет и Шкловский: «А по городу метались музы и эринии Февральской революции — грузовики и автомобили, обсаженные и обложенные солдатами, едущими неизвестно куда, получающими бензин неизвестно где, дающие впечатление красного звона по всему городу. Они метались, и кружились, и жужжали, как пчелы» [7].

Эти странные гримасы истории не поддаются интерпретации с точки зрения привычной логики, апеллируя исключительно к остраняющему прочтению. В автобиографической прозе Шкловского (и прежде всего в его первой книге, посвященной революции и Гражданской войне) механизм остранения становится одновременно и приемом, осуществляющим разрыв, слом восприятия, тасующим элементы различных систем, и инструментом, наделяющим вырванные из привычного окружения элементы новой связью, обеспечивающим субъекта относительно устойчивым набором правил трансформации. Революционное стремление к новизне, наделяющее старые вещи новыми значениями и назначением, служило объяснением любой нелепости и варварству, неизбежно сопровождающим социальный взрыв и заполняющим опустевшую повседневность, лишенную утративших прежний авторитет ориентиров. И Шкловский демонстрирует особую чувствительность к такого рода деталям, расцвечивающим революционный быт, используя их как дополнительный аргумент в пользу теоретических положений ранней формальной поэтики, согласно которым история системы есть процесс перманентного слома и реконфигурации: «В одном московском доме жила военная часть; ей было отведено два этажа, но она их не использовала, а сперва поселилась в нижнем, выжгла этаж, потом переехала в верхний, пробила в полу дырку в нижнюю квартиру, нижнюю квартиру заперла, а дырку использовала как предприятие уборной. Предприятие это работало год. Это не столько свинство, сколько использование вещей с новой точки зрения и слабость», или: «В Пятигорске солдаты ходили в незашнурованных ботинках и с поясами, одетыми не вокруг талии, а через плечо, как портупея. Я понимал причины этого убого-странного костюма. Эти люди хотели, чтобы все было по-новому» [8].

Деавтоматизирующий порыв, охватывающий все сферы жизни — от социального до интимного, — описывается Шкловским как имманентная логика истории, опыт которой противоположен опыту стабильности, являясь одновременно творческим и экстремальным. Бытовой или экзистенциальный эксцесс выступает как творческий исторический импульс. Экстремальный опыт находится за пределами быта, но оказывается той точкой, откуда производится означивание повседневности, ее втягивание в поле перцепции и интерпретации. Эксцесс становится неким пределом затрудненной формы, взывающей к психосоматической и интерпретативной реакции. В силу своей историчности он с бóльшим трудом поддается структурной семиотизации, чем бытовая рутина. Эксцесс подключает к истории, но лишает чувства встроенности в устойчивый темпоральный континуум. Он выпадает из времени повседневности, но парадоксальным образом необходим для возвращения вкуса к ней. Эксцесс отнимает уверенность в естественности привычного контекста, но тем самым восстанавливает и воспитывает чувствительность к быту, к вещественной среде и к повседневным человеческим практикам. Эксцесс, катастрофа, революция временно прерывают ритуализованную воспроизводимость повседневности, но именно этот момент дает возможность различить конструкцию повседневности, прежде данную лишь в туманных очертания бессознательных и автоматизированных движений руки, взгляда, языка. Эксцесс проблематизирует границы между наслаждением и насилием, реализуясь в своих крайних точках, которыми являются праздник и война. Эксцесс одновременно и реализует тягу к обновлению, и является платой за это стремление [9].

Уже через несколько месяцев после праздничного изобилия и экстатической растраты Февраля свершилась новая революция, еще более тотально введя эксцесс на сцену истории и еще более радикально поставив вопрос о «затрудненной форме» существования и «трате дополнительных усилий», необходимых для взаимодействия с деавтоматизированной реальностью. Теперь избыток творческой энергии должен был возникать не в результате растраты, разворачивающейся в ситуации изобилия, а в результате концентрации, возникающей в ситуации дефицита.

В 1919 году в эссе «Искусство цирка» Шкловский пытался нащупать границу между искусством и жизнью, уловить природу отличия между художественным и нехудожественным. Перебирая отдельные элементы циркового представления, он квалифицировал их как принципиально нехудожественные и не нуждающиеся ни в сюжете, ни в красоте, ни в иных художественных характеристиках — «А между тем мы ощущаем цирк как искусство, как героический театр» [10]. Художественная природа цирка лежит за пределами традиционной эстетики и связана с искусством преодоления трудности, с отрицанием нормальных возможностей человеческого тела, с поединком со страхом: «Трудно поднять тяжесть, трудно изогнуться змеей, страшно, то есть тоже трудно, вложить голову в пасть льва» [11]. Затруднение (включая психологическое состояние страха [12]) становится у Шкловского атрибутом художественности. Между тем Шкловский не замечает создаваемого им противоречия. С одной стороны, затрудненность, которую Шкловский считает фактором, сходным с «открытым им» законом композиционного торможения, является критерием, позволяющим атрибутировать определенное явление в качестве художественного. С другой — его психологическая и физиологическая природа явно не совпадает с границами искусства. Выделенные в качестве критериев художественности приемы «трудности» и «страшности» (Шкловский) втягивают и революционный быт, и военную доблесть в область действия оценки, предлагаемой для описания производства и восприятия поэтической формы. Экономия усилий, свойственная устоявшемуся быту мирного времени, противопоставляется предельным и изнурительным затратам психической, ментальной и физической энергий, необходимым для повседневного выживания в революционной ситуации (именно в этой перспективе возможно прочтение фразы Эйхенбаума о том, что после революции «Жизнь стала искусством» [13]). Эти усилия необходимы, с одной стороны, для адаптации к новой ситуации, характеризующейся летальным количественным дефицитом в бытовой сфере, а с другой — для качественной трансформации повседневности, ее исторического преобразования. «Горечь устройства жизни и необходимость налаживать ее мы бросили тогда и были, кажется, счастливы. Не хватало только углеводов и белков, чтобы закрепить это царство интеллектуальной свободы под пушками “Авроры”» [14] — так через десять лет суммирует Шкловский этот основанный на освобождающем отказе от быта опыт революционный повседневности, причем делая это с горечью, относящейся не столько к «необходимости налаживать жизнь» (в искусстве чего он достиг большего мастерства), сколько к сознанию провала этой попытки освобождения.

«И быта никакого, одни обломки», — констатировал Шкловский, подводя итоги первого года революции [15]. Связанные с искусством надежды на остранение автоматизированной повседневной рутины были осуществлены с большей радикальностью, чем та, на которую Шкловский мог рассчитывать, но осуществлены другой инстанцией. Революция не только деавтоматизировала привычное восприятие повседневного контекста, но и смела саму привычную повседневность. Быт приобрел качества растянутого во времени эксцесса, экстремальность которого делала остранение абсолютно избыточным.

Вот как описывает Шкловский петроградский быт начала 1919 года:

«Город не подходил к новому быту. Новых домов построить было нельзя. Строить хижины из льда не умели.

Сперва топили печки старого образца мебелью, потом просто перестали топить. Переселились на кухню. Вещи стали делиться на два разряда: горючие и не горючие. Уже в период 1920–1922-го тип нового жилища сложился.

Это небольшая комната с печкой, прежде называемой времянкой, с железными трубами; на сочленениях труб висят жестянки для стекания дегтя.

На времянке готовят.

В переходный период жили ужасно.

Спали в пальто, покрывались коврами; особенно гибли люди в домах с центральным отоплением.

Вымерзали квартирами.

Еще не знали, что для того, чтобы жить, нужно есть масло. Ели один картофель и хлеб, хлеб же с жадностью. Раны без жиров не заживают, оцарапаем руку, и рука гниет, и тряпка на ране гниет.

Ранили себя неумолимыми топорами. Женщинами интересовались мало. Были импотентами, у женщин не было месячных.

Позднее начались романы. Все было голое и открытое, как открытые часы; жили с мужчинами потому, что поселились в одной квартире. Отдавались девушки с толстыми косами в 5 ½ часов дня потому, что трамвай кончался в шесть.

Все было в свое время» [16].

Фиксируя, казалось бы, не поддающиеся нормализации детали послереволюционной жизни, Шкловский отмечает их довольно быстрое втягивание в режим пусть и противоестественного, но привычного существования со своими правилами, ритуалами и порядками. Революционный быт наделяет эксцесс временным, а следовательно, и временным измерением, эксцесс утрачивает свою сингулярную природу, становясь типичным явлением, приобретая имперфектную форму. Осуществляя тотальное остранение, эксцесс запускает прежде дремавшие творческие способности человека. Существование на пределе возможностей вновь делает человека «художником в обыденной жизни» (за что ратовал Шкловский еще в 1914 году). При этом быт перестает быть материалом для художественного остранения [17], в некотором смысле он вообще перестает быть материалом (а в неком пределе даже вовсе перестает быть), но становится предметом для художественного описания, проверяя искусство на прочность, ставя перед ним почти невыполнимую в данном случае задачу репрезентации, адекватной заданному революцией уровню остранения. Революционная повседневность, в отличие от автоматизированной повседневности мирной жизни, не терпит пренебрежительного волюнтаризма, она сама — не материал, но «вещь», обладающая жесткой и затрудненной конструкцией, выявление которой является необходимым условием выживания. Парадоксальность революционной, фронтовой повседневности в том, что это она делает человека художником, в то время как автоматизированную мирную повседневность художественной должен своим остраняющим усилием сделать сам человек.

Революция и Гражданская война прервали привычное течение повседневной жизни, сделали предельно затрудненным отправление ее практик, экстремально сузив само пространство приватного и интимного [18], минимализировав количество и репертуар вещей, его заполняющих. В дальнейшем власть активно, но в конце концов безуспешно, пыталась развить и структурировать эту революционную тенденцию к аскетизму и деавтономизации частной жизни [19]. Однако загнанная в угол повседневность не атрофируется, но производит обратный эффект, активизируя внимание к себе, увеличивая количество затрачиваемой на себя энергии, превращая бытовое движение в художественный жест. Сжавшийся как шагреневая кожа, не достигающий даже необходимого для выживания материального минимума, революционный быт инициирует особый тип интимного отношения к заполняющим его вещам. Это отношение основывается не на создании уюта, привычка к которому, наоборот, порождает лишь иллюзию интимности, в действительности отчуждая человека от окружающих его вещей, подменяя их комфортными видимостями, — оно адресовано к некой последней биологической границе интимности, связанной с потребностью в тепле и питании. Именно эта перспектива восприятия мира задает новый остраненный взгляд на вещи, согласно которому творческая способность заключается в умении извлечь тепло и питание из предметов, привычно не предназначенных ни для первого, ни для второго. Более того, человеческое тело также становится источником остранения, оно расстается с автоматизированным ощущением пластичности и становится объектом изнурительной работы.

Шкловский описывает эффекты невыносимого напряжения сил, необходимого для выживания, как сбой в рефлекторной цепочке, обеспечивающей мгновенную и бессознательную связь между сознанием и телом. Но именно нарушение этой не опознаваемой в нормальной ситуации коммуникации актуализирует ее существование: «В ушах шумит, глохнешь от напряжения и падаешь на колени. А голова думает сама по себе “о связи приемов сюжетосложения с общими приемами стиля”» [20]. Обычное движение в экстремальной ситуации вдруг осознается как движение, подчиненное жесткой и телеологичной нарративной логике. Тело отчуждается от человека, встраиваясь во внешний предметный мир. Предельное обнажение конструкции, выявление механики человеческого организма, обнаружение в телесной органике биологического автомата — парадоксальным образом оборачиваются деавтоматизацией, повышенной рефлексивностью, компенсирующей сбой в работе привычных бессознательных рефлексов. «Вот я хожу, — говорила она (воля — И.К.), то есть это, собственно, ходит мое тело, и надо за ним хорошенько следить. Скажем, я выдвигаю вперед правую ногу, левая отходит назад, упирается на носок и сгибается в колене (как она плохо сгибается в колене!), потом она отрывается от земли, по воздуху движется вперед, опускается, а правая в это время уже успела отойти назад. Черт ее знает! — надо проследить, как она там уходит назад, не то еще можно упасть. (…) Это был преотвратительный урок танцев» [21]. Рефлексивная ощутимость движений возникает как результат обучения и воспроизведения определенного, причем воспринимаемого в качестве не имманентного телесной кинетике, механического рисунка, некой кинетической партитуры. При этом — это те же, движения, которые человек рефлекторно совершает в обыденной жизни. Эксцесс лишь выводит на поверхность (приводя ее к сбою) операционную программу, конструкцию, обеспечивающую нормальное функционирование системы. Ходьба начинает осознаваться как танец, но только таким образом оказывается возможным осознать и дифференцировать «конструкцию» ходьбы как таковой. Язык танца становится языком описания простых человеческих движений [22]. Остраненное голодом восприятие опознает кинетику движения как воспроизведение внешней механической схемы, однако только ощущение такой отчуждающей искусственности движения позволяет различить ее естественную специфику.

Быт полностью изменил свои очертания, уменьшился в объеме, но сильно выиграл в интенсивности переживания и в ощутимости конструкции и фактуры. Шкловский подробно описывает рецептивные превращения истончившегося быта, теряющего плотность и привычность, но приобретающего рельефность и телеологию. Вот типичный для прозы Шкловского описательный ход, интерпретирующий бытовой факт через литературный фактор: «Обед — нечто мгновенное и эфемерное — был гипертрофирован и заторможен, по классическим законам сюжетосложения» [23]. Эфемерности обеда, компенсированной гипертрофированностью внимания к его поглощению, противостояла реальная затрудненность при его приготовлении, которую с неподдельным вниманием к деталям передает Шкловский:

«Ели овсяную похлебку. Овес парили в горшке, потом пропускали через мясорубку — через «машинку», как тогда говорили, — несколько раз, — это трудная работа, — затем протирали через сито — получалась похлебка из овсяной муки. Когда ее варят, за ней нужно смотреть, а не то она убежит, как молоко.

Перед тем как молоть овес, из него нужно выбрать «черненькие» — я не знаю, что это, очевидно, зерна какой-то сорной травы.

Для этого рассыпают по столу овес, и вся семья выбирает из него мусор. Так около овса и возятся целый день.

Из картофельной шелухи делали очень невкусные, тонкие как персидский лаваш, коржики» [24].

В этом описании важен акцент на трудности и замедленности процесса, требующего повышенного внимания, состоящего из «странных» и непривычных операций и производящего не менее «странные» результаты. Через двадцать лет этот остраняющий эффект голода зафиксирует Л.Я. Гинзбург, почти дословно откликнувшись на схожий опыт Шкловского и демонстрируя формалистские навыки восприятия: «Блокадная кулинария — подобно искусству — сообщала вещам ощутимость (выделено мной — И.К.). Прежде всего каждый продукт должен был перестать быть самим собой. Люди делали из хлеба кашу и из каши хлеб; из зелени делали лепешки, из селедки — котлеты. (…) Мотивировались кулинарные затеи тем, что так сытнее или вкуснее. А дело было не в этом, но в наслаждении от возни, в обогащении, в торможении и растягивании процесса… Курили все самокрутку. Здесь действовал тот же принцип приятно отвлекающего торможения» [25]. Экстремальная повседневность становится насквозь художественной реальностью [26], полной алхимических метаморфоз и творческих экспериментов с природными качествами предметов. Процессуальность ее практик становится предельно дифференцированной, парцеллированной на отдельные составляющие. Наслаждение результатами («сделанным») замещается наслаждением самим процессом («деланием»), ощутимостью механизма его движения. Вибрирующая как напряженная сталь повседневность эксцесса растягивает каждое движение, находя источник наслаждения в замедленности, затрудненности и рефлексивности алгоритма его выполнения. Выявляющее конструкцию вещи остраняющее усилие оказывается мощной инвестицией желания в почти отсутствующий объект. Нехватка его количественной, материальной полноты с избытком возмещается интимной включенностью человека в процесс «деланья» вещи, в процесс выявления ее конструктивной сделанности. Восприятие вещи и ее потребление, переживаемые под знаком остранения, становятся неотделимы от ее производства.

Эксцессуальность остраненного революционного быта становится источником особого, болезненного наслаждения. Революционный призыв к подвижничеству и к минимализации быта приводит к

Если искусство должно было вернуть ощущение жизни и сделать камень каменным, то есть извлечь из предмета его основное качество, но не в качестве универсалии, а в качестве ощущения странности материальной предметности данной конкретной вещи, то номинализм революционного быта действовал более прямым и радикальным способом — обеспечивал максимальную суггестию качества и конкретность вещи, делая ее единичной, последней в ряду подобных. Так, описывая свой быт в Петрограде во время Гражданской войны, Шкловский замечает, почти повторяя интимные розановские интонации: «Сладок последний кусок сахара. Отдельно завернутый в бумажку» [29]. Эксцесс возвращает остроту восприятия — как и само искусство, которое по сути своей есть экстремальный опыт, — делая камень каменным, а сахар сладким. Более того, сладость последнего куска сахара перерождается в сладострастие, достигает новых чувственных пределов. Интенсивность восприятия вкуса еды становится сопоставима с сексуальным переживанием. Регистрируя собственные ощущения, Шкловский не раз сталкивался с недостаточностью повседневного языка для описания нового рецепторного опыта, заставляющей прибегать к языку сексуального влечения: «Раз выдали коровье мясо. Какой у него был поразительный вкус! Как будто в первый раз узнал женщину. Что-то совсем новое» или: «Они (тело и мозг) просят сахара, как женщину». Оказавшись в зоне радикального дефицита, вещи фетишизировались, становились объектами сильного сексуализированного интереса: «Ощущалась недостача хлеба,… и те счастливцы, которые сумели получить хлеб, несли его домой, держа крепко в руках, глядя на него влюбленно» [30].

Описывая уже, правда, несколько нормализованную символическую экономику Советской России середины 1920-х годов, Екатерина Деготь делает следующее заключение: «“Вещь-товарищ” оказывалась еще в большей степени наполнена желанием, чем даже вещь-товар. Советская эстетика, стремившаяся избежать и прямо запретить эротическую ситуацию вуайеризма как несправедливую, неравноправную и индивидуалистическую, ориентировалась на “взгляд массы”, но этот голодный взгляд порождал вуайеристские энергии колоссальной силы. Вещь в советской цивилизации оказывалась донельзя фетишизированной, а атмосфера “товарищества” — близости, единения, слияния — донельзя сексуализированной» [31]. Екатерина Деготь совершенно справедливо обнаруживает зависимость между аскетизмом нового быта и конденсацией желания. С ее точки зрения, сокращение самого предметного репертуара, наполняющего бытовое пространство, приводит к такой канализации желания, при которой оно «проецируется на немногие предметы быта» [32]. Интенсивность желания и фетишизация отдельных и труднодоступных предметов циркулируют внутри замкнутого контура, производя друг друга в качестве своих собственных эффектов. Распыленному желанию, характерному для капиталистического общества потребления, противопоставляется распаленное недоступностью и сконденсированное на немногом желание, сплачивающее новое советское общество. Однако рефлексия Шкловского позволяет несколько скорректировать эти выводы (по крайней мере применительно к экстремальному бытовому контексту конца 1910-х — начала 1920-х годов). Применительно к этому времени речь должна идти скорее не о накоплении «колоссальных залежей желания» (Е. Деготь), вызванном сокращением числа доступных для его высвобождения объектов, а о невероятной интенсификации желания, вызванной его страстной растратой в ситуации, когда вещи лишились своего привычного облика, значения и назначения, став объектами остраненного восприятия и потребления. Желание здесь производится не в результате ограниченности его непосредственной товарной реализации, компенсирующейся переносом на воображаемое потребление ряда фетишизированных объектов. В большей степени это желание связано с затрудненностью потребления, не столько в смысле труднодоступности потребительских товаров, сколько в смысле трудности и длительности самого процесса, связанного с потреблением. Перефразируя Шкловского можно сказать, что новый революционный быт, точнее, специфическая для него форма потребления — это форма переживания «деланья вещи».

Если революция призвана уничтожить класс чистых потребителей, отчуждающих у рабочего продукт его труда, то экономика остранения, фундирующая революционную повседневность, делает процесс потребления вещи почти не отличимым от процесса ее производства. Деавтоматизированное революцией восприятие преодолевает отчуждение между субъектом и вещью, делая не только производство, но и потребление творческими процессами. Не без успеха пытаясь физически отнять вещи, платье, мебель, жену и страх войны, революция возвращает нам их чувственную ощутимость.

Примечания

[1] Ср.: «Революцию нельзя судить, ей надо помочь и прыгнуть вперед, чтобы весом усилить ее вес и скорость» — Шкловский В.Б. Памятник Третьему Интернационалу (1921 г.) // Шкловский В. Гамбургский счет. Статьи — Воспоминания — Эссе (1914-1933). М., 1993. С. 497.

[2] Об этом см.: Калинин И.А. История как искусство членораздельности // Новое литературное обозрение. 2005. № 71. С. 103-131.

[3] Позднее такого рода рефлексия будет подхвачена в книге Бориса Эйхенбаума «Молодой Толстой», 1921 и в литературных произведениях Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», 1928 и «Восковая персона», 1930

[4] Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие // Шкловский В.Б. «Еще ничего не кончилось…». М., 2002. С. 29.

[5] Сопоставление с концепцией траты Ж. Батая, с одной стороны, очевидно, а с другой, представляет собой отдельный сюжет.

[6] Кайуа Р. Война и сакральное // Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 2003. С. 277.

[7] Шкловский В. Сентиментальное путешествие. С. 29.

[8] Шкловский В. Сентиментальное путешествие. С. 180, 78 соотв.

[9] Ср., во время праздника «дозволяются любые эксцессы, так как именно от эксцессов, растрат, оргий и насилий общество ожидает своего возрождения. Со взрывом и изнеможением оно связывает свои надежды на новую силу» — Кайуа Р. Указ. соч. С. 278. При этом единственным феноменом, который, с точки зрения Кайуа, может сравниться с праздником по грандиозности социальной мобилизации, является война.

[10] Шкловский В.Б. Искусство цирка (1919) // Шкловский В. Гамбургский счет. С. 107.

[11] Там же.

[12] Шкловский подчеркивает, что, чем страшнее цирковая работа, тем она художественнее — Там же.

[13] В этой фразе как бы совпадают две позиции: патетическая, связанная с утверждением некой эстетической интенсивности жизни, и ироническая, свидетельствующая о том, что жизнь превратилась в искусство выживания, а искусство выживания — в важнейшее и самое массовое из искусств.

[14] Шкловский В.Б. Десять лет (1927 г.) // Гамбургский счет. С. 356. Конечно, этот ретроспективный юбилейный отчет носит очевидный героизированный характер — «Сентиментальное путешествие», совершавшееся почти параллельно описываемым в нем событиям (с 1919-го по 1922-й), просто нашпиговано описаниями приемов выживания в революционной ситуации: от способов экономии тепла до домашнего изготовления шоколада.

[15] Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 142.

[16] Там же. С. 178.

[17] Именно в таких терминах описывает С.Н. Зенкин отношение Шкловского к быту на материале его автобиографической прозы: «Быт — это материал для художественного остранения. Но в данном случае его даже и не нужно остранять — он сам стоит дыбом. И чем тяжелее в нем жить, тем сподручнее он для формалистического конструирования» — Зенкин С.Н. Приключения теоретика. Автобиографическая проза Виктора Шкловского // Дружба народов. 2003. № 12. С. 175. С нашей точки зрения, однако, речь скорее идет о творческом, но реактивном отношении, при котором быт является пространством постоянной угрозы, на которую нужно отвечать, вызова, ставящего под сомнение способность теоретика остранения справиться с работой этого принципа на практике. Более того, затрудненность жизни требует адекватной себе затрудненной формы репрезентации, создавая дополнительные трудности для свидетеля, пытающегося задокументировать собственный опыт выживания.

[18] Ср.: «Город весь жил ею (революцией). Личная жизнь казалась бледной» — Шкловский В. Б. Сентиментальное путешествие. С. 40.

[19] По словам С.Н. Зенкина, «быт из профанной сферы попал в негативно сакральную» (Зенкин С.Н. «Открытие быта» русскими формалистами // Лотмановский сборник 3. М.: ОГИ, 2004. С. 805). Его определение давалось через негативную, апофатическую конструкцию, вытесняющую быт в различные лакуны, промежутки между социально значимыми сферами. Ср.: «Отнимем от всех сфер нашего бытия сферу государственной и экономической жизни. Вычтя две эти сферы, мы получим быт» — Луначарский А.В. О быте. М., Л., 1927. С. 8. Еще заставшему предзакатные годы нэпа Беньямину казалось, что декларации большевиков окончательно реализовались: «Большевизм ликвидировал частную жизнь. (Для частной жизни) просто нет времени. Нет и места. (…) Каждую неделю в бедных квартирах переставляют мебель — это единственная роскошь, которую себе позволяют, и одновременно радикальное средство изгнания из дома “уюта” вместе с меланхолией, которой он оплачивается. Люди выносят существование в этих квартирах потому, что своим образом жизни они отчуждены от него. Они проводят время в конторе, в клубе, на улице» — Беньямин В. Москва (1927) // Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996. С. 178-179.

[20] Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 180.

[21] Гинзбург Л.Я. Записки блокадного человека // Гинзбург Л.Я. Записные книжки. М., 1999. С. 158-159.

[22] Одновременно с ощутимостью каждого движения Гинзбург подчеркивает необходимость прагматической рациональности в его совершении — которая в экстремальной ситуации становится стратегией выживания — заключающейся в автоматике, позволяющей достичь максимального коэффициента полезного действия. Для этого необходимо: «Вместо судорожных движений найти автоматику движения. Автоматика — правильно решенная задача, и точность решения переживается (выделено мной — И.К.) мускульно и интеллектуально» — Там же. С. 170. Однако эту рационально и мышечно переживаемую автоматику движений не следует путать с описанным Шкловским бессознательным автоматизмом.

[23] Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 165.

[24] Там же. С. 151.

[25] Гинзбург Л.Я. Записки блокадного человека. С. 217.

[26] А профанные предметы быта — гимнографическими объектами: «Если бы я был поэт, я написал бы поэму о масле, положив ее на цимбалы» — Шкловский В.Б. Там же. С. 228.

[27] Шкловский цитирует фрагмент из «Уединенного» Розанова: «Для нас “стул” есть подробность мебели. Но дитя категории мебели не знает и“стул”для него так огромен и жив, как не может быть для нас. От этого дети наслаждаются миром гораздо больше нас» — цит. по: Шкловский В.Б. Розанов (1921 г.) // Гамбургский счет. С. 137.

[28] Там же.

[29] Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 192. Тотальная остраненность революционного быта делает странность основным атрибутом вещей: «Мы ели странные вещи» — Шкловский В.Б. Петербург в блокаде // Ход коня. М. — Берлин, 1923. С. 31.

[30] Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 182, 226, 22 соотв.

[31] Деготь Е. От товара к товарищу. К эстетике нерыночного предмета // Логос. Философско-литературный журнал. 2000. № 5-6 (26). С. 37.

[32] Там же. С. 36.

Читайте также этот материал на сайте [Транслит]