Кети Чухров. Советская материальная культура и социалистическая этика в московском концептуализме

Дружественный сайт Prostory републикует наш материал из #10-11 [Транслит]: Литература-советская

Концептуальное произведение искусства как индексальная машина

Московский концептуализм, рассмотренный в исторических рамках советского, следует считать частью более широкой нонконформистcкой антисоветской культуры. Все группы московских концептуалистов функционировали как коллективные квазиинституции, при этом являясь герметичными сообществами, производящими ироническую и критическую деконструкцию языков советской бюрократии и идеологии.

Этот аспект московского концептуализма привел к тому, что зарубежные коллекционеры и исследователи (примером чего может служить коллекция Нортона Доджа в музее Циммерли) не проводили эстетического и политического различия между нонконформистским искусством 60-х и последующими концептуалистскими практиками 70-х годов, связанными с диссидентскими формами эскапизма по отношению к советсткой идеологии.

В действительности нонконформистская живопись, и даже Лианозовсая группа (Э. Штейнберг, О. Рабин, Е. и Л. Кропивницкие, В. Немухин, Л. Мастеркова, Г. Сапгир, И. Холин), как правило, воспринимаемая в качестве предшественников концептуалистов, были довольно далеки от концептуалистcкой поэтики. В своей книге «60-70-е… Записки о неофициальной жизни в Москве»[1] Илья Кабаков определяет нонконформистcкое искусство 60-х годов как крайне индивидуалистские практики, основной задачей которых являлись техника квази-модернистской живописи.

Московский концептуализм отличается как от советского нонконформизма, так и от западного концептуализма. Отличие же состоит не столько в методологии, сколько в исторических и биополитических условиях его развития.

В своей книге «Подлинность авангарда и другие модернистские мифы»[2] Розалинд Краусс делает попытку открыть особую семиотическую парадигму, определяющую концептуальное мышление. Она отсылает к системе знаков Чарлза Сандерса Пирса, в которой индекс — это вторая категория в триаде икона-индекс-символ. Иконический знак не проводит различия между собой и обозначаемым объектом, являясь геометрической фигурой. Символ основан на конвенции и интерпретирует икону и индекс, как в слове. Индекс же представляет не только миметическую, но и динамическую связь между двумя элементами, двумя знаками или между знаком и объектом, например, как указательный жест пальца, дыра от пули в оконном стекле, след или местоимение[3]. Независимо от того, на чем концентрируется концептуальное произведение — на чистом тексте, субверсии, документации, интервенции или в ситуациях анимирования (animated situations), как в parangolés («мобильных структурах» Хелио Ойтицики) — преобладание индексальной семиологии делает концептуальное произведение машиной, всегда сохраняющей разрыв между двумя коррелирующими элементами. Самое важное в индексальности концептуального произведения — это дизъюнктивный разрыв, который не отменяется, несмотря на акт корреляции двух составляющих. Таким образом, вместо того, чтобы определять цели концептуализма как противопоставление идей и форм в пользу идей или визуальной и текстовой форм в пользу текстовой, я бы разместила внутреннее напряжение концептуалистской семиологии в зазор между двумя индексально связанными элементами — зазор, который может быть как объективным, так и лингвистическим. Другими словами, самое важное в концептуальном произведении — это работа динамики, машина, обнаруживающая связанные элементы как одновременно притягиваемые друг к другу и разобщенные. Концептуальным произведениям не хватает третьего элемента, который бы символизировал или сливал первые два.

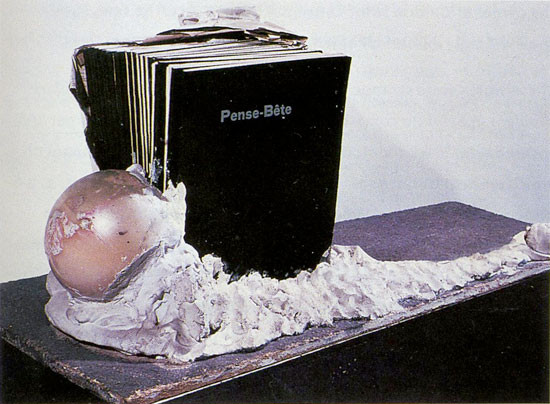

Из многочисленных примеров индексальной динамики в концептуальном произведении мы приведем лишь несколько: «Фотопуть» (Photopath) Виктора Берджина (1967) — фотография пола, напечатанная в реальном масштабе и прибитая к полу, так что изображение, с одной стороны конгруэнтно объекту, с другой — отделено от него; «Записная книжка» (Pense-Bête) Марселя Бротарса (1964) — скульптура из книг и резинового мяча, закрепленных в гипсе, так что зритель одновременно приглашается к чтению и не имеет такой возможности; «Деление» (Splitting) Гордона Матта-Кларка (1984), в котором монолитная структура дома подвергается вертикальному рассечению и смещению его архитектурной герметичной структуры (см. справа в том же порядке). Все эти методологические особенности значимы для поэтики московского концептуализма[4]. Но под влиянием советского социального и политического контекста, материальной культуры, экономики и даже этики работы московского концептуализма, осознанно или нет, выходили за рамки рационализма, комбинаторики, имманентности и индексальной точности западного концептуализма.

К примеру, «Ветка» Андрея Монастырского (1995) содержит в себе вышеупомянутые индексальные отношения и очень напоминает стратегии взаимодейстия Лиджии Кларк, трансформирующие объект в сенсорные отношения и действия. Работа Монастырского может считаться реализованной только тогда, когда к ней прикасаются[5]. Это обычная деревянная ветка, продернутая через липкую ленту, прикрепляющую ее к деревянной панели. Инсталляция определяется как акционный «музыкальный» объект, который производит звук, когда ветку тянут вниз и скотч разматывается. Два несовместимых индексальных элемента — объект и звук — налицо. В то же время важно то, что звук здесь присутствует только как возможность, потому что как только ветку потянут вниз, чтобы произвести звук, объект будет разрушен. Как говорит сам художник, теоретически ветку можно потянуть вниз, но реально извлеченный звук никогда не будет соответствовать ожидаемой музыке.

Таким образом, объект становится не только концептуальным отношением, но и «партитурой», чистым потенциалом звукового события, который является не просто звуком, а идеальной неслышимой музыкой, присущей объекту взаимодействия. Наряду с сенсорными отношениями работа стремится к возвышенному. Монастырский решает оставить физическое взаимодействие с объектом вечно нереализованным — для того чтобы сохранить этот звук как идеальный, как некий эйдос этого звука. Согласно Монастырскому, это бесконечное откладывание помещает слышимое и видимое в режим неопределенного ожидания, на границе эйдоса и мелоса. Эта работа не только концепт, но и акт восхождения к эйдетическому состоянию, несмотря ни на что присущему материальности.

Либидинальный контекст социалистической и капиталистической экономик

Но что именно делает влияние социалистического контекста на московский концептуализм столь бесспорным и как это влияние можно объяснить через специфические черты социалистической экономики?

На самом деле несоответствие между социалистической и капиталистической экономиками рождается из антилибидинальности первой и либидинальной природы второй. Мы знаем термин Маркса Entfremdung — отчуждение. В статье о современном театре «Зуб, Ладонь» Жан-Франсуа Лиотар касается неизбежности отчуждения при капитализме, исходя из того, что капиталистическая экономика укоренена в самой форме либидинальности; капитализм функционирует, потому что он бессознательно желаем[6]. Отчуждение — это неотъемлемая часть либидинальности, которую Мишель Фуко определяет как буржуазную сексуальность без эроса[7]. С точки зрения Лиотара, мы должны оставить Маркса и думать о капиталистическом отчуждении конструктивно. Для того чтобы стать «сексуальнее», чем сам капитализм, художник должен еще больше утрировать степень капиталистического отчуждения. Постиндустриальный капитализм в своей неиерархической постмодернистской семиологии побуждает художественную семиотику стать еще более неуловимой, шизофренической и контингентной, чем капиталистическая экономика. Если мы вернемся к советскому социалистическому пространству, то заметим, насколько оно, напротив, десексуализировано, до какой степени либидинальная экономика превращена в эрос коллективизма и различные формы энтузиазма.

В обычном капиталистическом обществе, где капиталистический характер труда, производства и потребления приводит к отчуждению, все идеалистические проекции либо бессознательны, либо вымышлены. В советском, скажем, квазисоциалистическом обществе, напротив, реализация образцовых этических действий или идеалистические ожидания в трудовых отношениях или социальном пространстве осуществляются и исполняются в реальности (несмотря на то, что они могут быть неискренними), в то время как потребительские мечты и коммерческая роскошь капитализма существуют как воображаемые абстракции или вытесненные иллюзии, как нечто почти возвышенное. Творческая топология и траектории московского концептуализма, добровольно или нет, являются следствием антилибидинального материального пространства социалистической экономики. Об этом важно помнить, так как традиционно исследователи, занимающиеся московским концептуализмом, рассматривают советское общественное пространство как враждебного «большого другого», по отношению к которому концептуалисты формировали герметичную традицию деконструктивных интерпретаций; именно эту позицию поставила под вопрос Екатерина Деготь в своей статье «Московский коммунистический концептуализм»[8]. Согласно Деготь, даже несмотря на то, что художники-концептуалисты никогда бы не причислили себя к коммунистам, мы всегда должны учитывать объективные социалистические экономические условия, в которых они создавали свои работы[9].

Если вернуться к категории идеального, интересно, что пока западный постструктурализм, вытекающий из Фрейда и Маркса, отвергал метафизику и идеализм, советская марксистская философия (Э. Ильенков, Ж. Давыдов, М. Лифшиц) интерпретировала марксистскую политическую экономику, теорию труда и эстетику в русле материалистической генеалогии «идеального».

В своих работах 60-х годов советский философ Эвальд Ильенков развил марксистскую интерпретацию понятия идеального, абсолютно отличную от ее кантианского, фихтеанского и даже гегельянского понимания. Его понятия духовного и идеального далеки от метафизического спиритуализма и немецкого идеализма. Идеал в интерпретации Ильенкова есть набросок или очертание того, что может быть достигнуто в реальности, как образ хлеба в воображении голодного человека или пекаря. В то же время идеал есть возможность инобытия (Anderssein), что означает невозможность существования вещи без своего другого; существовать означает преодолевать свою единичность вследствие ее взаимодействия с вещами и другими субъектами и, в конце концов, с миром[10]. Это предполагает, что вещь не самодостаточна и нуждается в измерении общего, коллективного. Согласно Ильенкову, никакое производство невозможно без измерения «идеального». Эта установка исходит из того, что «культура в своем бытии материальна, но по своей сути и происхождению — повсеместна и идеальна, просто потому как она содержит в себе коллективные стремления и мышление»[11]. Это означает, что диахроническое происхождение культуры содержит в себе способность выходить за пределы эмпирического и номинального слоев.

В модернизме, в западном концептуализме и в формалистском авангарде произведение искусства имманентно своей формальной реализации, в своем объективно представленном облике: оно номиналистично. Советская марксистская эстетика и Ильенков настаивают на обратном — на том, что «искусство есть нечто отличное от того, что оно номинально представляет «в качестве вещи или материального объекта»[12]. Это нечто обнаруживается в соприкосновении произведения искусства с реальностью и миром, где реальность, в свою очередь, обладает не только эмпирическим и натуралистическим измерением, но прежде всего несет в себе потенциальность всеобщего. Всеобщее в этом случае означает не

Московский концептуализм оказывается в разотчужденном пространстве производства и коммуникации, где искусству не нужно быть отстраненным или отчужденным от реальности. Напротив, странные, абсурдные и исключительные вещи и поступки теряют свое свойство таинственной отстраненности и становятся неотъемлемой частью повседневной нормальности — потому как повседневная советская реальность сама возвышенна, просто потому что ее материальный мир и культура возникают из нелибидинальной чувственности.

Как пишет Гройс в «Романтическом концептуализме», московский концептуализм в отличие от западного сохраняет стремление к метафизическому измерению, так называемому иному миру. Но эта инаковость не есть нечто эзотерическое[13]. Она лишь указывает на недостаточность эмпирической непосредственности и утверждает тот факт, что искусство есть средство для схватывания чего-то иного, нежели оно само. Это то, что делает московский концептуализм отличным от западного концептуалистского академизма, постоянно сконцентрированного на перепроверке границ самого искусства.

Если западный концептуализм извлекает объекты из реальности и превращает их в искусство (что по-прежнему является модернистской парадигмой), то московский концептуализм приходит к

Монастырский в пояснении к своим «Земляным работам» объясняет, как поверхность концептуального произведения, его «демонстрационное знаковое поле» (изображения и их текстуальные комментарии) становится прозрачным для «экспозиционного знакового поля» (социальной реальности):

«Экспозиционное знаковое поле, в отличие от демонстрационного поля, принадлежит не художнику, а государству, и его предметность практически не знает границ: стены квартир и мастерских, музеев, заводов, институтов, земля, принадлежащая колхозам и совхозам, дороги, одним словом, все, включая водные ресурсы и воздушное пространство»[14].

Государство здесь означает не столько государственный аппарат, сколько распространение гражданского долга, направленного на строительство всеобщего блага. Итак, внешнее социальное пространство, а также его идеократические составляющие и материальная предметность (которые неразделимы), представляются мотивационными компонентами, без которых концептуальное произведение невозможно. Согласно Монастырскому, Кабаков мог достичь мощного эстетического эффекта на уровне формальных структур, потому что его работы были синергетически связаны со структурными изменениями, происходившими в «правительственном» знаковом поле. Работы Кабакова определяются в данном случае как «государственные» не потому, что они обращены к власти, а потому, что в них художник искал широту измерения и смог уловить, как происходит строительство пространств существования, включая то, как не только искусство, но и «жизненные необходимости» эволюционируют, переплетаясь с «огромным количеством людей и организаций». Социальный, художественный, концептуальный и онтологический аспекты совпали. «Демонстрационное поле произведения искусства» (давайте вспомним пустоты рисунков Кабакова и документацию акций Монастырского) оставались пустыми — как часто говорил Монастырский — потому что событийность всегда обладает большим масштабом, чем просто произведение искусства.

Концептуальная предметность социалистической реальности

Московский концептуализм не только деконструктивировал, но и — вольно или невольно — реконструктивировал советскую социалистическую антропологию и этику. Можно сказать, что московский концептуализм, особенно в его классический период, имел дело с уже концептуализированным социальным окружением, так как антилибидинальные и разотчужденные социальные пространства уже являлись концептуальными, если понимать термин «концептуальный» как синоним эйдетического. Когда обычный капиталистический потребительский объект становится реди-мейдом, концептуализируется и усиливается притягательный компонент, как в случае с

«Советский Союз может быть рассмотрен как воплощение немецкой классической философии, рассматриваемой как трансцендентный вариант гегельянства. Каждый член этого общества соединяет в себе крайнюю степень коллективного сознания и крайнюю степень одиночества, не зная удовольствия. Такой член общества окружен только символическими вещами [или, как можно было бы перефразировать, концептуальными вещами]»[15].

Антон фон Веберн, объясняя свое понимание fasslichkeit (ясности) — для него это самая главная характеристика произведения искусства — говорит, что повседневный предмет, такой как, например, пинцет, может быть прекрасным или уродливым, маленьким или большим, новым или старым, но сама идея пинцета должна соответствовать тому, что он есть — а он есть то, что он делает — всего-навсего предмет, который выполняет определенную функцию. Идеальный пинцет просто выполняет минимальную функцию сжатия. В этом случае вещь может быть рассмотрена в качестве эйдоса, эйдетической или концептуальной машины. Если перевести это в марксистскую терминологию, это могли бы быть вещи, обладающие исключительно потребительской ценностью, каковыми, на самом деле, и являлись советские предметы потребления.

Точно так же любой предмет или вещь социалистического общества, стремящегося к коммунизму — стол, стул, шкаф, стена, даже продукты и их изображения, — сводится к их основному, идеальному предназначению, способному совпасть с содержанием и формой. Именно по этой причине после просмотра фильмов 60-х, 70-х и даже 80-х годов то, что в то время было не более чем материальной предметностью естественной повседневности, сейчас кажется концептуально и художественно сконструированным пространством, чем-то вроде тотальной инсталляции.

Подобная предметная среда предполагает специфичность человеческого поведения, человеческого существования, особый тип этики. Что это за тип, и что за человек за ним стоит?

В своем фотоэпосе «Незаконченная диссертации» Борис Михайлов показывает пространства, в которых мы видим минимум материальности, минимум предметности и максимум свободного времени и свободного пространства: своего рода пустоту, населенную десексуализированными советскими гражданами. Идея управляет реальностью, следовательно, реальность становится смесью идеократического и поэтического измерений — не только в случае с Михайловым, но и в случае с Приговым, Монастырским и Кабаковым. Пустота и разреженность не есть опустошенность, они скорее являются полем для потенциальных поэтических или идеальных вариаций поведения, языков и объектов. Эти объекты могут становиться текстами, этот язык может быть поступком или действием, а поведение может формировать пространство[16]. Кабаков называет это пространство пустотой, но его также можно было бы назвать свободным-временем-пространством — временем-пространством, которое является не вместилищем для чего-либо, как это может восприниматься на Западе, а скорее свободой поэтически развивать многочисленные вариации без какой бы то ни было прагматической конечной продуктивности. Это пространство либидинально не наполнено, но эйдетически сублимировано (отсюда скромность, бедность и даже убогость материальных предметов, для которых достаточно быть вариациями идей и несамодостаточными объектами).

Хорошим примером такого смешения эйдетических и поэтических пластов, воображаемых в качестве жилого пространства, может служить «Дворец проектов» Кабакова (1998). Эта инсталляция, извне воспринимаемая как герметичное, минималистическое строение — нечто среднее между домом, фабрикой и футуристическим дворцом культуры. Но внутри пространство инсталляции заполнено проектами будущего. Оно включает в себя 65 моделей, сделанных воображаемыми утопистами-любителями для будущего усовершенствования мира. Эти возможные проекты выставлены в качестве инсталляций и объединены с рисунками, набросками, текстами и стихотворениями, они постулируются как новые модели жизни: новые социальные службы, новые места общественных собраний, новые коммуникативные обычаи, новые способы потребления и обмена товарами, странные и неожиданные методы использования космоса, специальные пейзажи для одиночества. С концептуальной точки зрения все эти проекты очень четко сформулированы, но с утилитарной точки зрения они утопичны, даже альтруистичны, перформативны и философичны, сделаны для идеального общества, стремящегося к высоким или этически «красивым» отношениям. Именно в этом проекте Кабакова выдвигается вперед одна из главных драм истории советского социализма.

Эта драма связана с парадоксами современности и модернизации. История социалистической модернизации связана с акселерацией производства, урбанизацией и ударной индустриализацией. Социалистическая этика и вера в альтруизм, справедливость и важность коммунистической идеи, по сравнению с прагматикой ее реализации, вошли в противоречие с технократической и инженерной эффективностью. Политическая онтология не всегда могла соответствовать интересам экономического успеха и ударной модернизации. В случае с «Дворцом проектов» Кабакова, для того чтобы представить будущее, необходима временная передышка для его созерцательного осмысления, в то время как скорость современности такую возможность созерцания исключает. Становится ясно, что будущая жизнь грядущего общества не соотносится с технологическим усовершенствованием и абстрактной дегуманизированной модернизацией. Итак, вопросом было и остается то, можем ли мы привести к корреляции этическую и экономическую (индустриальную, постиндустриальную) формы зрелости общества; относится ли современность к этической зрелости внутри человеческого сообщества или к соревновательному экономическому превосходству. И нуждаются ли эти формы в корреляции? Если да, то этические цели материального развития должны быть изначально сформулированы с точки зрения того, являются ли они частью всеобщего блага, или всего-навсего ресурсами производства экономического и технологического превосходства.

Это очень важная дилемма, которая к 1970-м годам потребовала срочного решения. 70-е вошли в советскую историю как период экономического и технологического застоя.

В то же самое время уклад общественной жизни 70-х характеризуется странной духовной плеромой и изобилием культурных практик. Вопрос в том, была ли эта плерома исключением из экономической стагнации или, напротив, возникла в условиях экономического кризиса как парадоксальный результат прекращения продукционизма. Вполне возможно, что советский социализм, которому для социализма не хватало технической и экономической зрелости (что стало очевидным в 70-е), весьма парадоскальным образом проявлял некоторые особенности, соответствовавшие зрелым этическим устремлениям коммунизма — например общедоступное образование, высокая оценка теоретической науки, досуг как общее благо и неклассовое сознание, становящееся коллективным габитусом.

В таком случае как объяснить разбросанность, пустоту и бедность работ московского концептуализма, произведенных в обществе, так сосредоточенном на прогрессе? Социалистический субъект стремится к этическому совершенствованию общества за счет развития экономических инфраструктур и производственных возможностей. Однако когда в обществе возникает нечто вроде консенсуса по поводу антиутилитарности и общество привыкает к воздержанию от удовольствий и либидинальных радостей, возникает определенный этап социальной зрелости и согласия. Таким образом, более высокий уровень жизни, технической эффективности и потребительского процветания становится не столь необходимым. Этот парадокс коренится уже в работах Маркса и часто затрагивается московским концептуализмом.

Опубликовано на английском языке в

Примечания:

1. Кабаков И. 60-е, 70-е…: Записки о неофициальной жизни в Москве. — М.: Новое литературное обозрение, 2008.

2. Краусс, Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / Пер. с англ. — М.: Художественный журнал, 2003

3. См. Джон Бальдессари, серия заказных работ. В кн: Conceptual Art, ed. Tony Godfrey (London: Phaidon Press, 1998).

4. См. работу Э. Булатова (1975) «Иду», в которой повседневная фраза на фоне неба написана шрифтом для идеологических лозунгов, или работа Н. Паниткова «Во Всем», старая кастрюля, на дне которой приклеен фрагмент плаката с фотообразом Сталина, обозревающим советский праздничный пейзаж, в кн: Тотальное просвещение: Концептуальное искусства в Москве (1960-1990), под ред. Бориса Гройса.

5. Как в ее работе «Воздух и Камень» (1966). Она состоит из целлофанового пакета, надутого воздухом, на который положен камень. Работа может считаться завершенной только когда ее кто-то берет в руки и несет, когда происходит ощущение на опыте соотношения тяжести и невесомости.

6. Jean-Francois Lyotard, The Tooth, the Palm, in Mimesis, Masochism and Mime: The Politics of Theatricality in Contemporary French Thought, ed. Timothy Murray (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000).

7. См. Фуко М. Воля к знанию. История сексуальности. Т. 1 // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. Пер. с франц. М.: Касталь, 1996.

8. Деготь Е. Московский коммунистический концептуализм // Московский концептуализм. под ред. Деготь Е., Захаров В. — М.: Изд-во WAM, 2005. С. 7–11.

9. Согласно Деготь, определение «коммунистических» характеристик предполагает отсутствие рынка, отказ от институциональных заказов, а также самоорганизацию артистической и

10. Ильенков Э. Философия и культура — М.: Политиздат, 1991. С. 218.

11. Там же. С. 251.

12. Там же. С. 234.

13. Гройс Б. Московский романтический концептуализма // Гройс Б. Утопия и обмен — М.: Знак, 1993. Стр. 260-274.

14. См. http://conceptualism.letov.ru/Andrey-Monastyrsky-earthworks.html

15. См. http://conceptualism.letov.ru/Andrey-Monastyrsky-VDNH.html

16. Например, Сильвия Зассе посвятила свое исследование тому, как речевые акты в Московском концептуализме достигают эффекта действия или поступка. См. Sylvia Sasse, Texte in Aktion. Sprech und Sprachakte im Moskauer Konzeptualismus (München: Wilhelm Fink Verlag, 2003).

Читайте этот материал также на сайте [Транслит]